“ПЕРУН”, “СВАРОГ” И ДРУГИЕ ЭРГОНИМЫ:

О ЧЕМ МОГУТ РАССКАЗАТЬ “ЯЗЫЧЕСКИЕ”

НАИМЕНОВАНИЯ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ?

А.А. Бесков

Андрей Анатольевич Бесков

|

|

beskov_aa@mininuniver.ru | к. филоc. н., заведующий лабораторией “Трансформация

духовной культуры в современном мире” | Нижегородский государственный педа-

гогический университет имени Козьмы Минина (ул. Ульянова 1, Нижний Новгород,

603005, Россия)

Ключевые слова

славянское язычество, русское неоязычество, родноверие, российский эргонимикон,

славянские теонимы, восточнославянский пантеон, эргонимы

Аннотация

В современной России вполне обычной практикой стало присвоение различным органи-

зациям имен славянских божеств. Несмотря на то, что российские ученые активно из-

учают эргонимы (названия различных деловых объединений), подобные наименования

ранее почти не привлекали к себе внимания. Между тем их изучение позволяет лучше

осознать степень влияния неоязыческих идей на современную российскую культуру и

массовое сознание россиян. Материалом для статьи послужили ответы, полученные при

анкетировании предпринимателей, назвавших свои фирмы в честь различных славян-

ских божеств. Оказалось, что некоторые из них являются язычниками, и даже среди тех

респондентов, кто не заявил об этом открыто, обнаруживаются носители представлений,

которые можно охарактеризовать как неоязыческие. Большинство респондентов привет-

ствует возрождение в России дохристианской славянской культуры, некоторые из них

готовы ему способствовать. Однако можно сделать вывод, что предприниматели-нео-

язычники вряд ли станут движущей силой этого возрождения, так как не ставят перед

собой таких целей.

азвание этой статьи является аллюзией на заглавие статьи В.А. Шнирель-

мана - одной из первых научных публикаций о русском неоязычестве

Н

(Шнирельман 2001). И дело здесь не только в привлекательной игре слов,

но и в возможности показать читателю, как за истекшие два десятилетия расши-

рилось исследовательское поле. Если в начале этого века русское неоязычество

рассматривалось учеными как экзотические фантазии маргинальной городской

интеллигенции, а исследования данного феномена сводились лишь к изучению

авторских нарративов представителей этого круга лиц, то ныне мы можем на-

Статья поступила 23.12.2020 | Окончательный вариант принят к публикации 05.10.2021

Ссылки для цитирования на кириллице / латинице (Chicago Manual of Style, Author-Date):

Бесков А.А. “Перун”, “Сварог” и другие эргонимы: о чем могут рассказать “языческие” наи-

менования российских компаний? // Этнографическое обозрение. 2022. № 2. С. 188-206.

Beskov, A.A. 2022. “Perun”, “Svarog” i drugie ergonimy: o chem mogut rasskazat’ “yazycheskie”

naimenovaniia rossiiskikh kompanii?

[Perun, Svarog and Other Ergonyms: What Can

“Pagan” Names of Russian Companies Tell Us?]. Etnograficheskoe obozrenie 2: 188-206.

© Российская академия наук | © Институт этнологии и антропологии РАН

Бесков А.А. “Перун”, “Сварог” и другие эргонимы: о чем могут рассказать...

189

блюдать включение многих неоязыческих конструктов в область коллективного

исторического сознания россиян и отечественной массовой культуры. Увеличи-

вающаяся сложность и многомерность феномена русского неоязычества позволя-

ет (или даже заставляет) находить все новые неожиданные ракурсы, в которых он

предстает перед нами иначе, чем прежде.

В данной статье будет затронута тема, находящаяся в пограничной области

между ономастикой (разделом лингвистики, посвященным изучению имен соб-

ственных), культурной антропологией и религиоведением или, если говорить

более конкретно, тем предметным полем, которое на Западе именуется pagan

studies1.

Междисциплинарный характер исследования диктует необходимость доста-

точно обширного вступления. Для начала стоит отметить, что лингвисты успе-

ли приучить научный мир к мысли, что они изучают не столько человеческий

язык, сколько культуру в целом. По мнению одного из крупнейших лингвистов

XX в. Р.О. Якобсона, именно вокруг лингвистики стоило бы сплотиться про-

чим наукам о человеке для того, чтобы встать на твердую теоретическую ос-

нову, подобную той, на которой строятся естественные науки и которой так не

хватало гуманитарным дисциплинам (Jakobson 1971: 657). Можно сказать, что

лингвисты отобрали пальму первенства в деле изучения древних мифологий у

историков (чему очень поспособствовали труды В.Н. Топорова и В.В. Иванова

[Иванов, Топоров 1965, 1974]); кроме того, они активно выявляют особенности

различных этнических культур, опираясь на анализ ключевых концептов, отра-

женных в соответствующих языках, результатом чего стало вхождение в науч-

ный оборот понятия “языковая картина мира” (см. о нем: Зализняк и др. 2005).

Однако лингвисты, не довольствуясь изучением лишь традиционной культу-

ры, подключаются к исследованию культуры современной, в том числе и рели-

гиозных ее аспектов. Так, например, тема четвертой международной конферен-

ции по ономастике Name and Naming, которая проводится каждые два года на

базе Технического университета города Клуж-Напока (Румыния), была сформу-

лирована как “Сакральное и профанное в ономастике”. Помимо статей на давно

освоенные филологической наукой темы - отражение религиозной лексики в

топонимике и антропонимике, - в сборнике трудов конференции имеется и ряд

публикаций, затрагивающих менее привычную проблематику: функционирова-

ние религиозно окрашенных названий различных брендов и коммерческих про-

дуктов - например, компьютерных программ (Todea, Demarcsek 2017; Ţurcanu

2017), включение религиозных образов в маркетинговые стратегии произво-

дителей алкогольных напитков в различных странах Европы (Rovano 2017;

Goryaev, Olshvang 2017), отражение секуляризации итальянского общества в

названиях местных банков (Fischer 2017). Отдельную подгруппу среди таких

публикаций занимают статьи о том, как религиозная лексика отображается в

эргонимике.

Эргонимика (также эргономикон или эргонимикон2) - это совокупность

эргонимов, объединенных общим признаком (напр., происхождением или аре-

алом). Эргонимы - это названия деловых коллективов, под которыми пони-

маются и общественные организации, и государственные учреждения, и ком-

мерческие предприятия, и неинституциализированные объединения (учебные

кружки, творческие коллективы и т.п.).

Термин “эргоним” не успел еще окончательно закрепиться в науке. Не вполне

понятно даже, кто и когда его ввел в научный оборот - отечественные филологи

указывают в качестве автора то на А.В. Суперанскую (Солнышкина, Исмагилова

2017: 54), то на Н.В. Подольскую (Курбанова 2014: 28). Помимо этого термина,

российские исследователи могут использовать такие близкие понятия, как ктема-

190

Этнографическое обозрение № 2, 2022

тоним (имя любого объекта, созданного человеком), НКП (название коммерче-

ского предприятия), фирмоним (название фирмы), рекламное имя, коммерческая

номинация, эмпороним (название магазина) (Там же: 27-28). Зарубежные ученые

чаще употребляют такие термины, как company name, name in public space или

commercial name (Smirnova 2017: 1048). Впрочем, и на Западе термин “эргоним”

постепенно входит в оборот - так, финская исследовательница Паула Сьеблум

считает, что commercial name - это более узкий термин, чем эргоним, который, в

свою очередь, представляется ей полезным (Sjöblom 2014: 93). Последний термин

(с формулировкой “иногда используется для обозначения названий организаций

или коммерческих фирм”) уже включен в глоссарий “Ономастическая термино-

логия” на сайте организации International Council of Onomastic Sciences, что гово-

рит о его признании на международном уровне.

В упомянутом сборнике имеется несколько публикаций, затрагивающих

тему связи эргонимов с религиозной лексикой. Помимо указанных выше ста-

тей, это работы российских филологов Татьяны Соколовой (Sokolova 2017)

(правда, вместо термина эргоним она использует термин урбаноним, которым

российские филологи обозначают название любого внутригородского топогра-

фического объекта) и Нонны Смирновой (Smirnova 2017), которые интересны

прежде всего тем, что построены на российском материале. Однако, при всем

уважении к этим авторам и их усилиям по сбору необходимого материала, труд-

но не заметить, что при его интерпретации они обнаруживают некоторую беспо-

мощность. В итоге все сводится преимущественно к констатации самого факта

существования таких онимов (названий) и либо сугубо филологической класси-

фикации последних, либо к довольно банальным, хотя и не бесспорным выво-

дам о десакрализации лежащих в их основе религиозных понятий. Так, напри-

мер, Н. Смирнова видит в использовании таких эргонимов результат двойной

десакрализации (профанизации) некогда сакральной лексики. Действительно,

можно согласиться с тем, что десакрализация религиозных понятий происхо-

дит тогда, когда становится возможным метафорическое их применение (напр.,

в разговорной речи или литературе), но стоит ли отдельно выделять этап вхож-

дения такой лексики в эргонимикон? По такой логике присвоение религиозно

мотивированных названий новым, ранее не существовавшим продуктам (напр.,

компьютерным программам или приложениям для смартфонов) должно осмыс-

ляться как очередной виток десакрализации - и так до бесконечности. Но есть

ли смысл в выделении таких этапов, прибавляет ли это что-то новое к понима-

нию процесса десакрализации?

Более того, можно задуматься и над тем, не являются ли в некоторых случа-

ях религиозно мотивированные эргонимы, напротив, маркером вторичной са-

крализации некогда десакрализированных понятий или имен? Проведем парал-

лель с распространенной у многих народов практикой нарекать людей именами,

в состав которых входит имя того или иного бога (или эпитет, замещающий

такое имя) - Аменхотеп, Гелиодор, Гавриил, Теодор, Абдулла, Божидар (так

наз. теофорные имена). Можно ли считать ее десакрализацией? Видимо, нет,

по крайне мере до тех пор, пока такие имена давались из благочестивых или

магических соображений, а смысл имени был понятен окружающим. Тогда по-

чему мы должны рассматривать похожую практику - использование теонимов

в эргонимиконе - непременно как десакрализацию? К этому вопросу мы еще

вернемся, пока же приходится констатировать следующее: хотя Н. Смирнова

и пишет об эргонимах как о важных маркерах определенных социокультурных

процессов, сами эти процессы остаются, по сути, нераскрытыми.

Интересны попытки некоторых исследователей проанализировать названия

похоронных бюро в разных странах - Польше (Badyla 2007), России и Болга-

Бесков А.А. “Перун”, “Сварог” и другие эргонимы: о чем могут рассказать...

191

рии (Goryaev, Olshvang 2015). Их наблюдения показывают, что, несмотря на

сильные позиции в этих странах христианских церквей, там нередко встреча-

ются эргонимы, образованные от имен или понятий, происходящих из древ-

них языческих культур: Харон, Стикс, Анубис, Изида и т.п. Но вместо каких-то

конкретных выводов, позволяющих вписать собранный материал в контекст ре-

лигиозной и культурной ситуации в той или иной стране, следуют лишь общие

фразы о возможности на основе этого материала отслеживать некие “сдвиги”

в языке и культуре. Однако наличие изменений в экономике, идеологии, культу-

ре этих стран за последние десятилетия очевидно, и их не требуется иллюстри-

ровать коллекциями эргонимов.

Как можно видеть, методологические аспекты изучения эргонимикона в раз-

резе социокультурных исследований пока не только не разработаны, но, скорее,

даже не сформулированы3. Первые попытки привлечь эргонимикон в качестве

дополнительного источника информации о религиозных и культурных про-

цессах в современной России были описаны в моих более ранних публикациях

(Бесков 2015, 2016). Ряд изложенных там наблюдений послужит отправной точкой

для настоящего исследования, поэтому здесь необходимо сжато их пересказать.

1. В постсоветский период в связи с переходом к рыночной экономике

российский эргонимикон стал бурно развиваться. Как и во многих странах,

в России получили распространение эргонимы, образованные от имен антич-

ных божеств. Также еще в конце 1980-х годов появились названия, происходя-

щие от имен восточнославянских божеств. В последующие годы их количество

существенно выросло.

2. Не все имена персонажей восточнославянского пантеона привлекательны

в качестве основы для производства эргонимов, и не все они годятся для поиска

последних в информационных системах. Например, почти не используется в ка-

честве эргонима теоним Дажьбог (Даждьбог), а эргоним “Хорс”, хотя и распро-

странен, не поддается однозначной интерпретации - это может быть и аббреви-

атура, и транслитерация английского слова horse, и фамилия.

3. Наиболее частотными эргонимами, образованными от имен восточносла-

вянских божеств, являются производные от теонимов Велес, Сварог и Перун.

В первой половине 1990-х годов наибольшей популярностью пользовались на-

звания с основой “Перун”, а затем на первые места выдвинулись эргонимы,

происходящие от имен Сварог и (особенно) Велес. Объясняется это, вероятно,

их большей благозвучностью и менее жесткой привязкой к конкретным сферам

деятельности - Перун традиционно считается громовержцем и покровителем

воинов, а функции Велеса и Сварога для ученых менее очевидны.

4. При выборе в качестве эргонимов имен восточнославянских божеств рос-

сияне часто опираются на далекие от науки, но популярные среди неоязычни-

ков трактовки восточнославянской мифологии.

Однако “вопрос о том, в какой мере создатели таких названий причастны к

неоязыческой среде”, я в свое время оставил открытым (Бесков 2016: 22). Дан-

ная статья призвана прояснить, как связаны подобные названия организаций с

религиозными представлениями их учредителей.

Необходимые данные были получены в результате анкетирования предста-

вителей таких организаций. Поиск соответствующих организаций осуществлял-

ся с помощью популярного картографического сервиса “2ГИС”. Поисковыми

запросами служили слова “Велес”, “Сварог”, “Перун”, “Семаргл” (“Симаргл”),

“Мокошь” (“Макошь”), “Хорс”4, “Берегиня”, “Ярило” (“Ярила”). Последние два

слова не являются теонимами, поскольку мифологический статус соответству-

ющих персонажей в науке точно не определен (однако в популярной литературе

они упоминаются в ряду славянских божеств).

192

Этнографическое обозрение № 2, 2022

Сбор данных осуществлялся на протяжении нескольких лет. Первые четыре

анкеты были заполнены еще в 2014 г. Затем, в апреле 2016 г., был произведен

активный поиск во всех российских городах, присутствовавших на тот момент

в “2ГИС”. По найденным адресам электронной почты осуществлялась рассыл-

ка приглашений пройти опрос, посвященный названию организации. Анкетиро-

вание проводилось с помощью сервиса Google Forms с дальнейшей обработкой

результатов в компьютерной программе Excel. За все время приглашения были

отправлены на 335 адресов (подходящих организаций значительно больше, но

далеко не у всех указаны адреса электронной почты); в результате было запол-

нено 53 уникальных анкеты (в двух случаях респонденты заполнили анкету по-

вторно; соответственно, эти дубли не учитывались при анализе). Из них одна

анкета выбракована, так как респондент указал, что название фирмы не имеет

отношения к одноименному славянскому божеству (соответственно, все осталь-

ные имеют). Большинство анкет были заполнены в 2016 г., одна - в 2018 г., еще

три - в феврале 2020 г. Когда последние анкеты были заполнены, стало ясно, что

на существенное пополнение массива данных рассчитывать не приходится, так

как с 2016 г. информации о контактных данных организаций, носящих имена сла-

вянских богов, прибавилось мало. Из-за невозможности сформировать большую

выборку пришлось довольствоваться имеющимися данными.

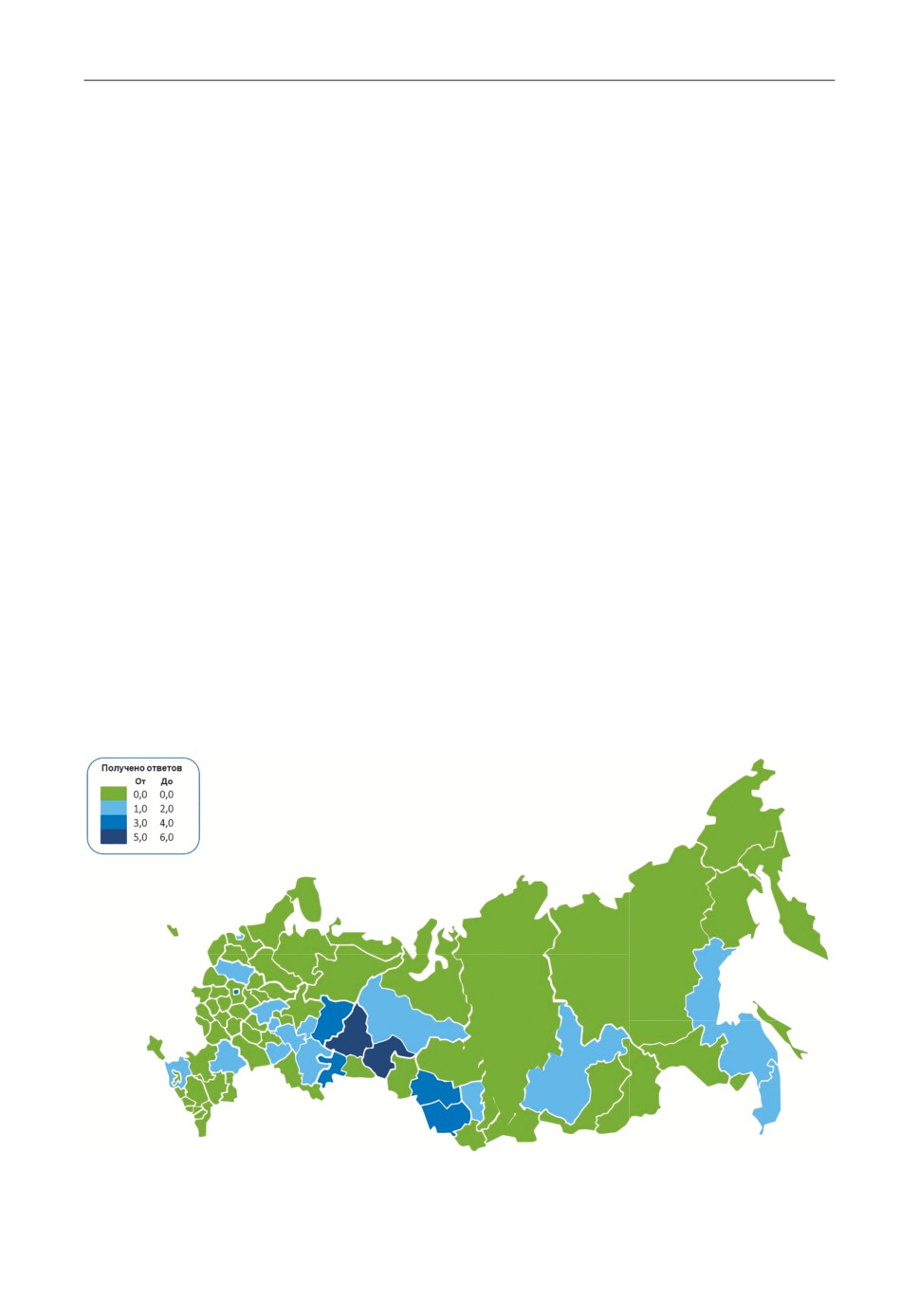

География опроса обширна - от Санкт-Петербурга до Владивостока,

от Нижневартовска до Волгограда (см. Рис. 1).

В некоторой степени представленная карта коррелирует с распространением

подобных эргонимов. Так, в различных национальных республиках они встреча-

ются реже, чем в областях с преобладанием русского населения. Однако велик и

элемент случайности. Например, Москва, с ее наиболее развитой язычески мо-

тивированной эргономической системой (что напрямую зависит от численности

населения и уровня экономической активности в регионе), представлена в опросе

лишь четырьмя ответами (как и Алтайский край, например), в то время как из

Тюменской области получено 5 ответов, а из Екатеринбурга - 6. Таким образом,

Рис. 1. География опроса.

Оттенками синего выделены регионы, из которых получены ответы.

Чем темнее окраска, тем больше ответов получено из этого региона

Бесков А.А. “Перун”, “Сварог” и другие эргонимы: о чем могут рассказать...

193

не стоит по количеству ответов судить о степени распространения таких эргони-

мов в том или ином регионе.

При обработке полученных данных необходимо было оценить качество ин-

формации, предоставленной респондентами. Один из вопросов выглядел так:

“Насколько точной можно считать полученную от Вас в этом опросе информа-

цию?” Подавляющее большинство - 50 человек - ответили, что сами принимали

решение о том, как назвать свою фирму. Еще двое респондентов сообщили, что

они имели отношение к созданию названия. Таким образом, собранная инфор-

мация была получена “из первых рук”.

Следующий вопрос уточнял, как рождалось название организации, -

силами ее руководителей либо сотрудников или же с привлечением рекламной

(консалтинговой) фирмы. Последний вариант был отмечен лишь в одном слу-

чае. Следовательно, подобные названия являются продуктом творчества самих

представителей российской деловой среды, и их можно рассматривать как отра-

жение личного культурного багажа каждого отдельного имятворца.

Среди фигурирующих в ответах эргонимов от теонима Велес образовано

32 наименования, от теонима Сварог - восемь, от теонима Хорс - пять, Макошь -

семь.

Вопрос о том, как рождаются такие названия, был освещен в другой моей

статье (Бесков 2020в: 49-50). Выявленные номинативные стратегии различны -

это и случайный выбор наименования, и тщательный подбор под заданные ха-

рактеристики (краткость, звучность и т.д.); но чаще всего респонденты указы-

вают на ассоциативную связь названия со сферой деятельности фирмы.

Из 52 ответов на открытый вопрос “Почему было выбрано такое название,

какой смысл оно несет?” не все в равной степени информативны (встречаются

ответы: “близко сердцу”, “мне интересно”), но имеются и очень подробные; не-

которые из них стоит процитировать5. При анализе ответов впечатляет обилие

трактовок функциональных характеристик соответствующих божеств.

Велес предстает в ответах как “скотий бог”, “бог людской”, “покровитель

торговцев”, “покровитель охотников, затем… и животноводов”, “покровитель ре-

месленников и торговцев”, “бог плодородия, богатства и семейного хозяйства”,

“покровитель домашних животных и коммерческой деятельности”, “тот, кто при-

вел все в движение”, “предержатель всех путей земных, а также покровитель

путешественников”, “бог удачи, богатства” и т.п.

Словно обобщая все эти в большинстве своем не подтвержденные истори-

ческими источниками6, но тиражируемые в Интернете функции бога Велеса,

один из респондентов выделил девять его функциональных характеристик.

Удивительным образом все они подошли к профилю деятельности его фирмы -

ветеринарной клиники.

Респондентам, назвавшим свои фирмы в честь Сварога, это божество пред-

ставляется как “одна из ипостасей Бога солнца”, “славянский бог огня и по-

кровитель всех кузнецов”, “бог-кузнец”. В итоге подобные наименования чаще

носят фирмы, занимающиеся металлообработкой. Впрочем, так могут назвать

и предприятия, очень далекие от этой сферы. В этом случае мотивировка может

быть самой разной, например: “Фирма оказывает психологические услуги. Как

известно, к Сварогу за помощью обращались люди в самые тяжелые времена”.

Хорс чаще всего представляется респондентам богом солнца (самая распро-

страненная в научной литературе трактовка). Наиболее четко такая мотивиров-

ка смысла эргонима представлена в следующем ответе: «“Хорс” - бог солнца у

славян степной и лесостепной полосы нашей Родины. Волгоград находится как

раз в этих широтах. От Солнца у нас много что зависит».

Попадаются, однако, и неожиданные ответы. В одном из них Хорс назван

194

Этнографическое обозрение № 2, 2022

“покровителем ремесел”. Другой ответ гласит: “ХОРС - это имя славянского

Бога денег, от слова хоровод...”7.

Более однороден образ Макоши. Почти все респонденты считают ее по-

кровительницей рукоделия, и большинство предприятий, носящих это имя,

являются ателье или магазинами, торгующими соответствующими товарами.

Однако встретилась и иная мотивировка названия: “Наша компания занимается

торговлей в сфере сельского хозяйства с планами открыть свое сельхозпред-

приятие. Славянская богиня Макошь является богиней достатка, плодородия и

семейного благополучия, ее образ, как нам кажется, отражает красоту и любовь

сельской жизни!”

Однако кроме такой - функциональной - мотивировки в ответах присутствует

и другая - назовем ее этнокультурной. Один из опрошенных пишет, что при

выборе наименования хотел “отойти от западнических терминов в первую оче-

редь”, другой сообщает, что “сам славянин и хотел исконное название”. Сходная

мотивация присутствует и в других ответах, например: “Велес - славянский Бог,

которому поклонялись наши предки в древности, к сожалению, после прихода

христианства, наших древних Богов забыли. Мы хотели названием своей фирмы

донести до людей, что у нас тоже есть история и есть то, что мы все должны

помнить”; “Так как я считаю себя славянином, то собственные корни мне не

безразличны и культура славянского народа соответственно. Даже на печати ор-

ганизации присутствует Коловрат и медвежья лапа”; “Я считаю если я русская,

живу на русской земле то я должна знать традиции своего народа, сохранить

и передать”.

Но есть и другая возможная мотивировка такого рода названий - назовем

ее мистико-религиозной. Она предстает перед нами в разных формах. Иногда

она выглядит случайной и не вполне серьезной: “Я планировала назвать фирму,

взяв что-то из греческой мифологии, о славянской были совсем поверхностные

знания. Но все имена греческих богов как-то не ложились на сердце). Я решила

набрать на клавиатуре в поисковике вслепую несколько букв, в надежде найти

то, что нужно. Вышел Велес. Я впервые тогда прочла о нем. Считаю, что в моей

фирме он сам назвался)”.

Порой такая мотивировка отражает эклектичность религиозных взглядов

респондента. Так, основательница ателье, “обрусевшая татарка”, которая хо-

дит “и в мечеть, и в церковь”, первоначально искала подходящее название в

татарской культуре, но не обнаружила его. В итоге она остановилась на имени

Макошь, которое было выбрано “и для защиты (оберега) предприятия”.

Один из респондентов, назвавший свою фирму “Велес”, и обосновал ассо-

циативную связь этого наименования с профилем деятельности, и подчеркнул,

что оно было русским, что в его отрасли (создание интернет-сайтов) редкость,

но отметил также, что у него “были личные причины славить Велеса”.

Возможная неоязыческая идентичность людей, дающих своим фирмам имена

славянских богов, учитывалась при составлении анкеты, и потому два вопроса

были направлены на ее выявление. Предполагалась возможность существования

“мягкой” и “сильной” мотивации к выбору названий такого рода - в первом слу-

чае это симпатия к славянской языческой культуре, сочувствие усилиям по ее

возрождению, во втором - осознание респондентами своей языческой идентич-

ности и манифестация этого мировоззрения посредством выбора имени для сво-

его предприятия. Правда, учитывая упомянутые примеры с пониманием названия

“Макошь” как оберега для фирмы и “самопроявлением” эргонима “Велес”, стоит

ввести поправку - порой такие названия могут давать люди, которые, по-види-

мому, не увлекаются славянским язычеством, но при этом склонны видеть в нем

действенный способ взаимосвязи с неким сверхъестественным началом.

Бесков А.А. “Перун”, “Сварог” и другие эргонимы: о чем могут рассказать...

195

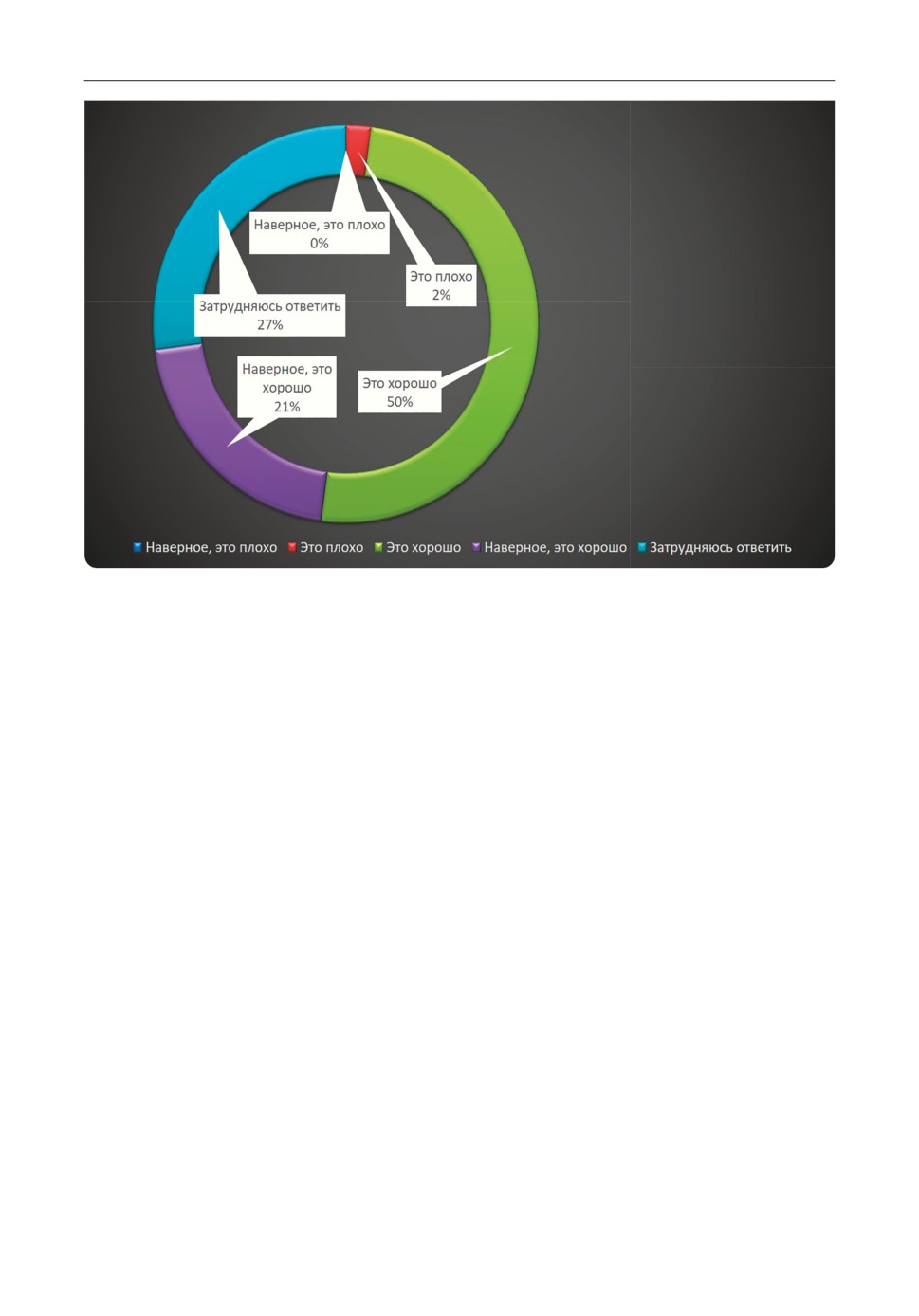

Рис. 2. Распределение ответов на вопрос

“Как Вы считаете, возрождение в современной России

дохристианских славянских верований и обычаев - это хорошо или плохо?”

Первый из этих вопросов выглядел так: “Как Вы считаете, возрождение в

современной России дохристианских славянских верований и обычаев - это

хорошо или плохо?” Респондентам было предложено выбрать один из несколь-

ких вариантов ответа. Всего было получено 48 ответов (их распределение можно

увидеть на Рис. 2).

Половина ответивших на вопрос однозначно одобряет возрождение славян-

ского язычества в современной России. Вместе с теми, кто выбрал вариант “на-

верное, это хорошо”, число респондентов, одобривших возрождение язычества,

достигает 71%. Еще 27% ответивших на этот вопрос респондентов затрудни-

лись что-либо сказать по этому поводу, никто не выбрал вариант “наверное, это

плохо”, и всего один человек дал категоричный ответ “это плохо”.

Следующий пункт анкеты был таким: “Особый интерес представляют слу-

чаи, когда руководитель (владелец, учредитель) фирмы (организации) осознан-

но исповедует языческую веру (родноверие). Если Вы являетесь таким чело-

веком и готовы дать интервью на эту тему, пожалуйста, укажите, как с Вами

можно связаться”. Включать в анкету прямой вопрос о религиозных взглядах

респондента было неуместно, так как, во-первых, не было гарантии, что отве-

чать на вопросы будет именно то лицо, которое было причастно к выбору назва-

нии организации; во-вторых, такой вопрос мог бы быть неприятен респонденту

(не все готовы открыто заявить о своем языческом мировоззрении); в-третьих,

существуют значительные сложности с формулировкой, которая указывала бы

на то, что респондент причисляет себя к неоязычеству (в неоязыческой сре-

де применяются разные обозначения - вплоть до “православия” - от “славить

Правь”, хотя наиболее известным термином является “родноверие”). Поэтому

вместо вопроса было выражено приглашение высказаться на эту тему.

196

Этнографическое обозрение № 2, 2022

Всего было получено 34 ответа. В пяти случаях он сформулирован одним

словом - “нет”, что, вероятнее всего, служит отрицанием принадлежности ре-

спондентов к неоязыческой среде. О том же говорит ответ “это не тот случай”.

Один из респондентов ответил: “Не вижу смысла. Нет”. Дважды встречаются

такие ответы, как “не исповедую(ем)”, из той же серии более подробные отве-

ты: “я не исповедую ничего”; “не исповедую, не являюсь”; “нет, язычество я не

исповедаю”; “не исповедую, но считаю, что должны лучше знать наши корни”.

Видимо, сюда же стоит отнести ответ: “Нет, я против любых религий, но в су-

ществовании божественности и божественных сил не сомневаюсь”.

Три человека указали на свою принадлежность к христианству. Один из этих

ответов очень интересен: “Я православная христианка, но считаю, что корней

своих забывать нельзя. Со мной согласен мой духовный отец”. К этим ответам

примыкает по смыслу упомянутое выше самоопределение: “Я татарка. Правда,

обрусевшая. Хожу и в мечеть, и в церковь”.

В двух случаях указано - “нет, не готов(ы)”, что с осторожностью можно ин-

терпретировать как указание на неоязыческую ориентацию/склонность к ней,

но неготовность говорить об этом. К такой позиции примыкают следующие от-

веты: “Меня это интересует. Но давать интервью в настоящее время не готова”;

“Наверное, для дачи интервью, не обладаю достаточным количеством знаний”;

“Мне интересна эта тема, но пока я мало, что могу рассказать о ней”; “Всегда

хорошо знать историю Руси, родного места, где ты проживаешь. И интересной

информацией, которая попадается, всегда можно поделиться, но, к сожалению,

у меня ее очень мало для интервью”.

Три человека прямо отметили, что они язычники. Еще некоторые ответы так-

же можно интерпретировать как указание на языческую идентичность респон-

дентов: “Свою веру я никому не навязываю. Если на то пошло, мы все язычни-

ки )) зачем Масленицу вся страна с таким размахом отмечает? а новый год? и

каждый в дом несет елку - только потом ее не сжигает, как полагается, а в мае

несет на мусорку”; “Начал читать в свое время библию, понял, что ахинея. Что

преподносит библия, не вяжется с моими моральными принципами. Немного

углубился и принял для себя решение, что язычество моему внутреннему миру

ближе”; “Вера - ведать РА (солнце, свет, знание), знание нельзя исповедовать,

к нему можно стремиться, получать, принимать или не принимать... т.е. нахо-

диться в ведическом сознании (т.е. быть со знанием)”.

Вероятно, исходя из той же интерпретации слова “вера”, популярной среди

неоязычников (Шнирельман 2001: 11), следует понимать и следующий ответ:

“Веру не использую, но пропаганду веду”.

По-видимому, обтекаемая формулировка “исповедовать языческую веру”

тоже оказалась не слишком удачной. Очевидно, понятие “вероисповедание” в

сознании некоторых респондентов тесно связано с понятием “религия”, а оно, в

свою очередь, - с образом авраамических религий. Примечательно, что в одном

из ответов написано: “Я не исповедую, но мне это с 2008 года очень интересно

и уже много, что известно”; т.е. даже те, кто ответил “не исповедую”, все же

могут симпатизировать язычеству (если не быть убежденными язычниками).

На этих примерах хорошо видно, как сложно формализовать суть, ядро неоя-

зыческой идентичности, чтобы ее можно было выявлять с помощью социоло-

гических опросов (об этом см. также: Бесков 2020б: 309-313). Не исключено,

что это и вовсе невыполнимая задача, и определить такую идентичность можно

лишь по косвенным признакам. Правда, и в этом случае бывает сложно понять,

где же проходит грань между неоязычеством и той неопределенной религиовед-

ческой категорией, что в современной научной литературе называется духовно-

стью. Это также можно проиллюстрировать на конкретном примере.

Бесков А.А. “Перун”, “Сварог” и другие эргонимы: о чем могут рассказать...

197

В двух случаях респонденты вместо ответа просто указали номера телефо-

нов для связи, тем самым показав свою готовность дать интервью. С одним из

таких респондентов (Олег, 43 года) удалось связаться и далее задать ему еще

несколько вопросов по электронной почте. К сожалению, его ответы были очень

фрагментарными, а уточняющие вопросы он проигнорировал. Вновь заметно

неприятие слова “вера”, хотя в вопросе использовалась другая формулировка -

“языческое мировоззрение”: “Нельзя это назвать верой как таковой, так же как

нельзя верить в электричество, оно есть, существует независимо от нашей веры”.

На просьбу вкратце обрисовать суть своих религиозных взглядов был получен

ответ: “Я никому ничего не хочу объяснять. …религия у меня ассоциируется

с церковью, церковь с отъемом денег. Бог есть, так же как рай и ад, но только

внутри каждого из нас”. На вопрос, что способствовало формированию такого

мировоззрения, респондент ответил так: “Это заслуга попов, жадных до денег,

чревоугодливых, похотливых. После разочарования в церкви пустота в душе

требовала заполнения. Лет в 30 принял для себя смесь дзенбуддизма и право-

славия, позже пришел шаманизм”. Название фирмы “Сварог” - это дань памяти

матери, которая “восстанавливала обряды славян, проводила их с детьми в шко-

ле, писала методички на эту тему, школьную программу”. Однако “тогда мне это

было не особо интересно, да и сейчас интересно больше расшифровки символов

и знаний, чем то, чем это скрыто. Но и на это времени не особо...”. К общению с

людьми, имеющими схожие религиозные взгляды, Олег не стремится. Хотя в его

городе есть еще три фирмы с названием “Сварог”, с их владельцами он познако-

миться никогда не желал и вообще названия, производные от имен славянских

божеств, не вызывают в нем особого интереса и симпатии к таким организациям

(“хотя иногда думаешь у кого хватило мозгов назвать свою компанию Велесом

или Марой”8). Иногда Олег проводит какие-то обряды. Удалось выяснить лишь

то, что сейчас он совершает их один, а раньше при их проведении удавалось

“объединять женскую и мужскую энергетику”, что “очень помогало” в работе.

Можно ли назвать Олега неоязычником? Очевидно, ответ на этот вопрос

будет зависеть от исходных установок каждого конкретного исследователя.

Но в целом эклектичность его взглядов может ассоциироваться скорее с аб-

страктной духовностью New Age, нежели с нацеленностью на реставрацию сла-

вянских языческих культов.

В некоторых случаях небезынтересные для религиоведа ответы были даны

на другие вопросы анкеты. Так, среди ответов на вопрос “Можете ли вы оце-

нить, какое влияние на имидж, успешность фирмы оказывает ее название (по-

ложительное, отрицательное, никакого влияния)? С чем, на ваш взгляд, это

связано?” встретились следующие примечательные признания: “На мой взгляд,

только положительное. Какое-то приятное звучание при произношении, а так

может все, что угодно, вплоть до Божественного влияния!)”; “Велес - сложный

персонаж. Он скорее влияет не на успешность фирмы, а на образ мышления

сотрудников”; “Для меня, как учредителя клиники, несомненно, связь с богом

есть, и я верю, что Велес покровительствует нам и нашей работе”.

Один из ответов на вопрос анкеты “Почему было выбрано такое название,

какой смысл оно несет?” послужил причиной дополнительной переписки с ре-

спондентом по имени Людмила. Людмила оговорилась, что на момент созда-

ния фирмы “сделала ошибку, назвав свою компанию именем славянского Бога”.

В процессе переписки выяснилось, что женщина считает себя “любознательной

христианкой”, имя “Велес” для своей фирмы выбрала с помощью какого-то бес-

платного генератора названий в Интернете9, но в дальнейшем, пытаясь понять,

почему дела у фирмы идут плохо, решила побольше узнать о язычестве: «И тогда

я осознала тот факт, что богами нельзя называть свою деятельность или “платить

198

Этнографическое обозрение № 2, 2022

авторские” неудачами и потерями, остановилась и закрыла предприятие с таким

названием»; “Что еще я осознала? Назвав фирму именем Велеса, я как бы Бога

призвала служить себе, это чудовищно само по себе. Нелепо, поэтому обрече-

но на неудачу”. Существование языческих богов для Людмилы очевидно, как и

то, что они способны влиять на судьбы людей. На вопрос, как уживается вера

в христианского Бога и языческих богов, она ответила: “Я ни в коем случае не

сравниваю богов и не противопоставляю друг другу”. На этом примере мы ви-

дим, что имя бога в названии фирмы может восприниматься уже не как оберег, а,

напротив, как причина неудач. Очень интересно объяснение, которое дает этому

респондент: “По сути, это мое использование имени Бога Велеса, по современ-

ным меркам выглядело так, как будто я воспользовалась зарегистрированным

товарным знаком со всеми вытекающими последствиями...”.

Меняются религиозные представления людей, меняется и язык, их описы-

вающий. В глазах Людмилы неудачи в бизнесе вызваны не влиянием демониче-

ского начала, воплощенного в образе языческого божества, и не гневом Господа

(такие трактовки можно было бы счесть традиционными), а неудовольствием

Велеса, которое объясняется в модернистском ключе. Примечательно, что рас-

сказ Людмилы перекликается с мнением Олега о том, что не стоит называть

фирму в честь Велеса или Мары, хотя аргументация их различна.

Итак, мы видим, что рассмотренные эргонимы нередко указывают на сим-

патии к язычеству или на осознанную языческую идентичность основателей

таких предприятий. Как я уже отмечал в своих предыдущих публикациях, сами

эти названия способствуют дальнейшей популяризации темы славянского язы-

чества в российском обществе (причем, что важно, не в академической, а за-

частую в неоязыческой трактовке10). Но проявляет ли руководство таких пред-

приятий какие-то усилия, направленные на возрождение славянской культуры в

России? Среди вопросов анкеты был и такой: “Стремится ли ваша организация

осуществлять какую-то деятельность по популяризации традиционной славян-

ской культуры?”.

На этот открытый вопрос было получено 47 ответов. Почти половина ре-

спондентов ответили “нет” (22 ответа), один из респондентов заметил, что “лю-

бая пропаганда веры - это экстремизм”, что, по-видимому, тоже следует считать

отрицательным ответом, четыре ответа сформулированы как “пока нет”, еще три

респондента выразили свое сожаление по поводу того, что по разным причи-

нам не осуществляют такую деятельность. К этим ответам близки по смыслу

еще три, в которых опрошенные сетуют на непрочное финансовое положение и

допускают, что в будущем такая деятельность возможна. Тут следует заметить,

что, кажется, не все респонденты верно поняли вопрос - некоторые указали в

ответах формы выражения так наз. социальной ответственности бизнеса: по-

мощь детским домам, бездомным и т.п. (четыре ответа). В двух случаях полу-

чен краткий ответ “да”, еще один гласит: “В будущем вероятно ДА”. Еще три

респондента сообщили, что занимаются такой деятельностью в косвенной фор-

ме - рекламируя свою фирму, выдерживая определенную корпоративную стили-

стику, продавая сувениры “славянской тематики” и информируя покупателей об

их значении. К косвенной поддержке можно отнести и такую деятельность, как

популяризация традиционной одежды из натуральных тканей, написание лите-

ратурных произведений на тему славянского язычества (два ответа). Наиболее

интересными кажутся следующие ответы: “Только внутри организации замет-

на приверженность работников, не более того”; “никого не спонсируем, иногда

сами проводим языческие обряды”.

Собранные данные подчеркивают сложность вопросов, связанных с опреде-

лением неоязыческой идентичности, что заметно на примере анализа ответов не-

Бесков А.А. “Перун”, “Сварог” и другие эргонимы: о чем могут рассказать...

199

которых респондентов на разные вопросы анкеты. Один из них заявить о своем

языческом мировоззрении не пожелал, оставив соответствующее поле анкеты не-

заполненным, но, оценивая влияние названия фирмы на ее успешность, отметил:

“Для меня… несомненно, связь с богом есть, и я верю, что Велес покровитель-

ствует нам и нашей работе”. Кажется, на этом основании можно отнести респон-

дента к числу неоязычников. Но на вопрос, “возрождение в современной России

дохристианских славянских верований и обычаев - это хорошо или плохо?”,

он ответил не вполне определенно: “наверное, это хорошо”. Примечателен и его

ответ на вопрос: “Стремится ли ваша организация осуществлять какую-то дея-

тельность по популяризации традиционной славянской культуры?” - “Пожалуй,

любая пропаганда веры - это экстремизм. Каждый сам выбирает свой путь к Богу

и как его будут звать (Будда, Аллах, Иисус...)”. То есть личная вера в бога Велеса

вовсе не приводит к стремлению эту веру пропагандировать.

Другой респондент, назвавший себя осознанным язычником, также не впол-

не уверен в том, что возрождение языческих славянских верований и обычаев -

это хорошо. При этом он оказывает помощь обездоленным, но, как подчерки-

вается, “не по принципу принадлежности к славянству”, а “по велению Души и

Совести”. Подобная позиция совсем не вяжется с нередко фигурирующим в СМИ

карикатурным образом неоязычника, участвующего в неких зловещих ритуалах,

читающего запрещенную экстремистскую литературу и настроенного против так

наз. традиционных религий (см.: Бесков, Кочеганова 2016).

Подведем некоторые итоги этого исследования. Как оказалось, выделенный

здесь пласт эргонимов и связанной с ними экстралингвистической информации

является источником интересных сведений о религиозных представлениях со-

временных россиян.

В ряде примеров одним из факторов, порождающих появление подобных

эргонимов, является языческая идентичность их авторов. Однако подсчитать

процент таких случаев едва ли возможно, так как эти люди отнюдь не всегда

готовы ее демонстрировать и, наверное, сами не всегда ее осознают.

Вне зависимости от религиозной идентичности авторов таких эргонимов,

последние являются отражением проникновения различных неакадемических

трактовок славянской мифологии в общественное сознание и фактором их

дальнейшей популяризации.

Имена славянских богов в российском эргонимиконе могут выполнять нео-

чевидную для ономатологов функцию - религиозно-магическую. В таких слу-

чаях имя божества представляется имядателям в качестве оберега или способа

привлечь благосклонность этого божества. Как написал один из респондентов:

“Так как Бог Велес, он же Волос, являлся богом плодородия, богатства и семей-

ного хозяйства, надеемся, что и нам он принесет только богатства”.

Эта новая, необычная функция язычески мотивированных эргонимов

подрывает тезис, согласно которому вхождение религиозной лексики в эрго-

нимикон является признаком ее (“вторичной”) десакрализации (см. выше).

Это утверждение не всегда справедливо и, более того, - в ряде случаев уместнее

говорить о ресакрализации такой лексики. Имена давно забытых богов, кото-

рые дошли до нас благодаря средневековым книжникам, сегодня вновь напол-

няются силой веры в сверхъестественное.

Изучение мировоззрения авторов подобных названий является ценным до-

полнением к научным представлениям о неоязычестве и современной религи-

озности в целом. Вера людей в существование языческих богов, в их влияние на

человеческую жизнь, в возможность взаимодействовать с ними, по-видимому,

и есть сама суть неоязычества, в отличие от участия в языческих обрядах или

подписки на языческие сообщества в соцсетях. Но именно эти, наиболее замет-

200

Этнографическое обозрение № 2, 2022

ные проявления интереса людей к язычеству, обычно попадают в поле зрения

исследователей, изучающих неоязычество. Напротив, люди, не состоящие ни в

каких неоязыческих общинах, не стремящиеся к афишированию своих взглядов

и общению с единоверцами (впрочем, если каждый верит по-своему, использо-

вание слова “единоверцы” становится проблематичным11), для исследователей

незаметны. Но, несмотря на то что подсчитать численность неоязычников в

России невозможно (Бесков 2020б), мы можем прослеживать влияние неоязы-

ческих идей на массовое сознание россиян. Анализ язычески мотивированных

эргонимов является одним из подходящих для этого инструментов и показыва-

ет, что в российской культуре XXI в. славянские боги перестают быть лишь ро-

мантическими образами или аллегориями и порой вновь становятся объектами

живой религиозной веры и почитания.

Примечания

1 Постепенно вызревшее понимание научным сообществом того факта, что

(нео)язычество является значимой частью современного мирового религиоз-

ного ландшафта, было ознаменовано появлением солидного академического

издания The Pomegranate: The International Journal of Pagan Studies. На пост-

советском пространстве схожую функцию выполнял русскоязычный альманах

Colloquium heptaplomeres, издававшийся Нижегородским государственным пе-

дагогическим университетом.

2 Даже одни и те же авторы могут употреблять разные варианты написания

этого термина (см.: Солнышкина, Исмагилова 2017; Солнышкина и др. 2015).

3 В последние годы появляются статьи, авторы которых исследуют отно-

шение людей (в частности, потребителей услуг) к тем или иным эргонимам и

названиям коммерческих брендов, образованным от религиозных понятий или

имен религиозных деятелей. В этих случаях основным методом изучения явля-

ется опрос, что позволяет уйти от чисто умозрительных авторских интерпре-

таций восприятия населением таких названий (см.: Torlak et al. 2013; Andreini

et al. 2017). Впрочем, эти исследования направлены больше на обеспечение

интересов бизнеса, а не академической науки (просмотр библиографических

списков к статьям позволит убедиться в том, что для западных маркетологов

вопросы взаимовлияния религии и бизнеса давно стали объектом пристального

внимания).

4 Хотя название “Хорс” не всегда подходит для поиска язычески мотивиро-

ванных эргонимов, все же в ряде случаев подобные эргонимы были отобраны

наряду с другими, если дополнительная информация на сайте организаций да-

вала основания связывать такие названия с именем древнерусского божества.

5 При цитировании по возможности сохраняются орфография и пунктуация

авторов (если нет очевидных опечаток и нарушений правил русского языка, за-

трудняющих чтение). Такой подход также позволяет уловить некоторые харак-

терные особенности восприятия религиозной тематики современными россия-

нами. Примечательно, что многие сегодня пишут слово “боги” (или “бог”, когда

речь идет о каком-то языческом божестве) с большой буквы, что противоречит

нормативному написанию этих слов в русском языке. Также в ряде цитат сохра-

нена закрывающая скобка - редуцированный “смайлик”, изображающийся на

письме как :-) и символизирующий улыбку.

6 У читателя может возникнуть закономерный вопрос: какие именно функ-

ции славянских божеств можно считать подтвержденными историческими

источниками? Краткий ответ - никакие, так как все письменные свидетельства

крайне фрагментарны и легко могут быть поставлены под сомнение. Именно

Бесков А.А. “Перун”, “Сварог” и другие эргонимы: о чем могут рассказать...

201

поэтому объем посвященной этой тематике литературы огромен - уже не пер-

вое столетие исследователи порождают все новые гипотезы, основанные пре-

имущественно на косвенных данных (напр., этимологии), а не на сообщениях

источников, которые настолько скупы, что дают основания сомневаться в том,

были ли вообще известны древним славянам такие божества, как Велес и Сварог

(см.: Бесков 2015: 14; Зубов 1995). Не добавляет ясности и летописная характе-

ристика “скотий бог”, так как она относится к Волосу (не Велесу) и допускает

разные трактовки (покровитель скота? бог богатства?). Этимологические вы-

кладки также крайне противоречивы и заводят в тупик, что недавно было про-

демонстрировано на примере научной литературы о Хорсе (см.: Бесков 2020а).

7 Стоит, пожалуй, заметить, что мысль о ритуальной и этимологической свя-

зи хоровода с Хорсом иногда встречается в литературе. Правда, основана она

на некотором недоразумении. В свое время известный историк С.М. Соловьев

выразил категоричное суждение, что хоровод первоначально имел религиозное

значение и был связан с культом солнца - причем о Хорсе в этом отношении

он не упоминал (Соловьев 1895: 74). В дальнейшем, однако, доктор права Н.И.

Хлебников приписал Соловьеву догадку (которую считал “весьма вероятной”

[Хлебников 1872: 44-45]), что “хоровод есть религиозная пляска в честь Хорса”.

В специализированной литературе по славянскому язычеству эта догадка, не

имевшая никаких доказательств, практически не упоминается, но среди нео-

язычников подобное сближение имеет место. Так, ныне покойный лидер нео-

языческой общины “Коляда Вятичей” волхв Велимир (Н.Н. Сперанский) счел

Хорса богом хоровода и полета (Бесков 2015: 21), хотя ранее считал его конем

бога Святовита (Шнирельман 2001: 23). Трактовка Хорса как бога денег выгля-

дит оригинальной даже на этом фоне.

8 Этих персонажей - особенно Мару, или Морену, - в популярной литерату-

ре нередко связывают с загробным миром.

10 Стоит пояснить, что неоязыческие трактовки славянской мифологии всег-

да неакадемичны, хотя многие неоязычники подчеркивают, что опираются в

своих реконструкциях на научные данные. Однако, оставаясь на строго науч-

ных позициях, реконструировать религиозный культ невозможно - объектив-

ный исследователь будет вынужден признать хроническую нехватку подробных

и достоверных сведений о славянском язычестве. Поэтому славянское неоязы-

чество просто обречено опираться на допущения, фантазии и индивидуальный

религиозный или магический опыт своих последователей. При этом неакадеми-

ческие трактовки не обязательно носят неоязыческий характер - это могут быть

измышления в Интернете о язычестве безвестных копирайтеров, авторов попу-

лярной литературы и тому подобных категорий “специалистов”. Нерешенная

пока методологическая проблема заключается в том, что исследователи обычно

не могут разграничить взгляды собственно неоязычников (людей, чья религиоз-

ная идентичность строится на основе симпатий к древним языческим культам)

и людей, таковыми не являющихся, но эксплуатирующих общественный инте-

рес к язычеству (Бесков 2020б: 326-326).

11 Свою статью о русском родноверии К. Айтамурто и А. Гайдуков начина-

ют шуткой, известной среди западных неоязычников - спроси 10 язычников и

получишь 11 ответов (Aitamurto, Gaidukov 2013: 146). Авторы отмечают, что

это применимо и к родноверам, с чем сложно не согласиться. Еще больше все

усложняет популярная среди отечественных неоязычников формула: “Я не ве-

рую - я ведаю”. Таким образом, слово “единоверцы” действительно не вполне

может быть применимо к неоязычникам, хотя удобной замены ему, кажется,

202

Этнографическое обозрение № 2, 2022

нет. Исследователям следует помнить, что традиционно использующийся в ре-

лигиоведении терминологический аппарат преимущественно христианоцен-

тричен, а потому может вызывать смысловые аберрации при его использовании

для описания реалий других культур (см.: Fárek, Horák 2021).

Научная литература

Бесков А.А. Русское неоязычество в свете данных эргонимики: методы и перспек-

тивы изучения // Религиоведческие исследования. 2015. № 1 (11). С. 9-22.

Бесков А.А. Российская язычески мотивированная эргонимия как индикатор

общественного интереса к восточнославянскому язычеству // Язычество в

современной России: опыт междисциплинарного исследования / Под ред.

Р.В. Шиженского. Нижний Новгород: Мининский университет; Типография

“Поволжье”, 2016. С. 12-23.

Бесков А.А. От мифов древности к мифам историографии: проблема древнерус-

ского бога Хорса как симптом болезни науки о мифах // Вестник Томского

государственного университета. История. 2020а. № 66. С. 118-129. https://

doi.org/10.17223/19988613/66/15

Бесков А. Полезен ли анализ неоязыческих сообществ в соцсетях для оцен-

ки численности последователей русского неоязычества? // Государство,

религия, церковь в России и за рубежом. 2020б. № 38 (3). С. 306-330.

Бесков А.А. “Языческие” названия российских организаций: опыт изучения //

Mundo Eslavo. 2020в. № 19. P. 39-60.

Бесков А.А., Кочеганова П.П. Образ русского неоязычества в российской прессе

начала XXI века // Политика и Общество. 2016. № 9. С. 1296-1311. https://

doi.org/10.7256/1812-8696.2016.9.19245

Зализняк А.А., Левонтина И.Б., Шмелев А.Д. Ключевые идеи русской языковой

картины мира. М.: Языки славянской культуры, 2005.

Зубов Н.И. Научные фантомы славянского Олимпа // Живая старина. 1995.

№ 3 (7). С. 46-48.

Иванов В.В., Топоров В.Н. Славянские языковые моделирующие семиотические

системы. М.: Наука, 1965.

Иванов В.В., Топоров В.Н. Исследования в области славянских древностей.

М.: Наука, 1974.

Курбанова М.Г. Эргонимы современного русского языка: семантика и прагма-

тика. Дис. … канд. филол. наук. Волгоградский государственный социаль-

но-педагогический университет, Волгоград, 2014.

Солнышкина М.И., Исмагилова А.Р. Топонимы и антропонимы в эргонимиконе

г. Казани // Вестник Вятского государственного университета. 2017. № 8.

С. 54-58.

Солнышкина М.И., Исмагилова А.Р., Шиганова Ф.Ф. Либерализм эргономикона

как угроза лингвокультурной идентичности (на примере современной Каза-

ни) // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2: Язы-

Соловьев С.М. История России с древнейших времен. 2-е изд. Кн. 1. Т. 1-5.

СПб.: Товарищество “Общественная польза”, 1895.

Хлебников Н.И. Общество и государство в домонгольский период русской исто-

рии. СПб.: Тип. А.М. Котомина, 1872.

Шнирельман В.А. Перун, Сварог и другие: русское неоязычество в поисках

себя // Неоязычество на просторах Евразии / Ред. В.А. Шнирельман. М.:

Библейско-богословский институт, 2001. С. 10-38.

Бесков А.А. “Перун”, “Сварог” и другие эргонимы: о чем могут рассказать...

203

Aitamurto K., Gaidukov A. Russian Rodnoverie: Six Portraits of a Movement //

Modern Pagan and Native Faith Movements in Central and Eastern Europe / Eds.

K. Aitamurto, S. Simpson. Durham: Acumen, 2013. P. 146-163.

Andreini D., Rinallo D., Pedeliento G., Bergamaschi M. Brands and Religion in the

Secularized Marketplace and Workplace: Insights from the Case of an Italian

Hospital Renamed after a Roman Catholic Pope // Journal of Business Ethics.

Badyla E. Od Ozyrysa po Sleep Time. Współczesne tendencje w nazewnictwie

polskich zakładów pogrzebowych // Język polski. 2007. Vol. LXXXVII (1).

P. 29-36.

Fárek M., Horák P. Magic between Europe and India: On Mantras, Coercion

of Gods, and the Limits of Current Debates // Religions. 2021. Vol. 12 (87).

Fischer F. Die Säkularisierung der italienischen Gesellschaft im Spiegel der

Bankennamen

// Proceedings of the Fourth International Conference on

Onomastics

“Name and Naming”, Sacred and Profane in Onomastics

/

Ed. O. Felecan. Cluj-Napoca: Mega; Argonaut, 2017. P. 781-793.

Goryaev S., Olshvang O. Company Names as Euphemisms: Funeral Home Names

in Post-Atheistic Societies (Russian and Bulgarian Examples) // Proceedings

of the Third International Conference on Onomastics “Name and Naming”,

Conventional/Unconventional in Onomastics / Ed. O. Felecan. Cluj-Napoca:

Mega; Argonaut, 2015. P. 691-705.

Goryaev S., Olshvang O. “Monastic” Idea in Wine Trademarks: Peculiarities of

the Russian Market // Proceedings of the Fourth International Conference

on Onomastics “Name and Naming”, Sacred and Profane in Onomastics /

Ed. O. Felecan. Cluj-Napoca: Mega; Argonaut, 2017. P. 794-805.

Jakobson R. Linguistics in Relation to Other Sciences // Selected Writings. Vol. II.

Word and Language. The Hague: Mouton, 1971. P. 655-696.

Rovano S.C. Il sacro nei nomi dei liquor // Proceedings of the Fourth International

Conference on Onomastics “Name and Naming”, Sacred and Profane in

Onomastics / Ed. O. Felecan. Cluj-Napoca: Mega; Argonaut, 2017. P. 758-767.

Sjöblom P. Commercial Names and Unestablished Terminology // Names in Daily

Life: Proceedings of the XXIV International Congress of Onomastic Sciences,

Secció 1 / Eds. J. Tort i Donada, M. Montagut i Montagut. Barcelona: Generalitat

Smirnova N. Naming in the Public Sphere of Stavropol City: Sacred and Profane //

Proceedings of the Fourth International Conference on Onomastics “Name and

Naming”, Sacred and Profane in Onomastics / Ed. O. Felecan. Cluj-Napoca:

Mega; Argonaut, 2017. P. 1048-1057.

Sokolova T. Sacred and Profane in Russian Urbanonyms // Proceedings of the Fourth

International Conference on Onomastics “Name and Naming”, Sacred and

Profane in Onomastics / Ed. O. Felecan. Cluj-Napoca: Mega; Argonaut, 2017.

P. 1058-1070.

Todea L., Demarcsek R. Exploring Religious Representations in Professional

Communication // Proceedings of the Fourth International Conference on

Onomastics

“Name and Naming”, Sacred and Profane in Onomastics

/

Ed. O. Felecan. Cluj-Napoca: Mega; Argonaut, 2017. P. 1086-1094.

Torlak Ö., Tiltay M.A., Doğan V., Özkara B.Y. The Effect of Brand Image and Religious

Orientation on the Attitudes towards Religious Brand Names: A Study on Youth

Consumers // Journal of Business Research-Türk. 2013. Vol. 5 (3). P. 37-46.

Ţurcanu R.-C. Wenn Gott und Teufel im Marketing tätig sind: christlichvs. heidnisch,

göttlichvs. teuflischin Nahrungs-, Genuss- und Heilmittelnamen // Proceedings of

204

Этнографическое обозрение № 2, 2022

the Fourth International Conference on Onomastics “Name and Naming”, Sacred

and Profane in Onomastics / Ed. O. Felecan. Cluj-Napoca: Mega; Argonaut,

2017. P. 1095-1126.

R e s e a r c h A r t i c l e

Beskov, A.A. Perun, Svarog and Other Ergonyms: What Can “Pagan” Names of

Russian Companies Tell Us? [“Perun”, “Svarog” i drugie ergonimy: o chem mogut

rasskazat’ “yazycheskie” naimenovaniia rossiiskikh kompanii?]. Etnograficheskoe

EDN: HSUBOU ISSN 0869-5415 © Russian Academy of Sciences © Institute of

Ethnology and Anthropology RAS

Minin Nizhny Novgorod State Pedagogical University (1 Ulyanov St., Nizhny

Novgorod, 603005, Russia)

Keywords

Slavic paganism, Russian neo-paganism, Rodnoverie, Russian ergonymicon, Slavic

theonyms, Prince Vladimir’s pantheon, ergonyms

Abstract

It has become a common practice in Russia to give companies and organizations

names of Slavic deities. Even though scholars have long studied ergonyms - that

is, proper names and titles of organizations or associations - this practice has not

drawn sufficient attention to date. Yet scrutinizing it may help us better understand

the influence that neo-pagan ideas have been exerting lately on the Russian culture

and collective consciousness of Russian citizens. To explore the issue, a range of

interviews and surveys were conducted among the Russian entrepreneurs who chose

to name their companies after various Slavic deities. A number of these entrepreneurs,

as it turned out, were actually supporters of paganism; furthermore, some of the

interviewees who seemed neutral on the issue of paganism in their responses still

did communicate notions that one could term neo-pagan. Overall, the larger part

of those interviewed seemed to welcome the idea of renaissance of pre-Christian

Slavic culture in Russia, while some were ready to support it in practice. At the same

time, one can argue that hardly the neo-pagan entrepreneurs are going to become the

driving force behind such a renaissance because it is in fact beyond the scope of their

actual goals.

References

Aitamurto, K., and A. Gaidukov. 2013. Russian Rodnoverie: Six Portraits of a

Movement. In Modern Pagan and Native Faith Movements in Central and Eastern

Europe, edited by K. Aitamurto and S. Simpson, 146-163. Durham: Acumen.

Andreini, D., D. Rinallo, G. Pedeliento, and M. Bergamaschi. 2017. Brands and

Religion in the Secularized Marketplace and Workplace: Insights from the Case

of an Italian Hospital Renamed after a Roman Catholic Pope. Journal of Business

Badyla, E. 2007. Od Ozyrysa po Sleep Time. Współczesne tendencje w nazewnictwie

polskich zakładów pogrzebowych [From Ozyrys to Sleep Time: Contemporary

Tendencies in Naming Funeral Companies in Poland]. Język polski LXXXVII (1):

29-36.

Beskov, A.A. 2015. Russkoe neoiazychestvo v svete dannykh ergonimiki: metody i

perspektivy izucheniia [Russian Neo-Paganism in the Light of Ergonymics Data:

Бесков А.А. “Перун”, “Сварог” и другие эргонимы: о чем могут рассказать...

205

Research Methods and Perspectives]. Religiovedcheskie issledovaniia 1 (11): 9-22.

Beskov, A.A. 2016. Rossiiskaia yazycheski motivirovannaia ergonimiia kak indikator

obshchestvennogo interesa k vostochnoslavianskomu yazychestvu [Russian

Pagan-Motivated Ergonyms as an Indicator of People’s Interest in the East Slavic

Paganism]. In Yazychestvo v sovremennoi Rossii: opyt mezhdistsiplinarnogo

issledovaniia [Paganism in Modern Russia], edited by R.V. Shizhenskii, 12-23.

Nizhnii Novgorod: Mininskii universitet; Tipografiia “Povolzh’e”.

Beskov, A. 2020. Polezen li analiz neoiazycheskikh soobshchestv v sotssetiakh dlia

otsenki chislennosti posledovatelei russkogo neoiazychestva? [Exploring Neo-

Pagan Groups in Social Networks as an Indicator of the Numbers of Adherents].

Gosudarstvo, religiia, tserkov’ v Rossii i za rubezhom

38

(3): 306-330.

Beskov,A.A. 2020. Ot mifov drevnosti k mifam istoriografii: problema drevnerusskogo

boga Khorsa kak simptom bolezni nauki o mifakh [From Ancient Myths to Myths

of Historiography: The Problem of the Old Russian God Khors as a Symptom

of the “Malady” of Mythological Studies]. Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo

Beskov, A.A. 2020. “Yazycheskie” nazvaniia rossiiskikh organizatsii: opyt izucheniia

[“Pagan” Names of Russian Organizations: Current Research Results]. Mundo

Eslavo 19: 39-60.

Beskov, A.A., and P.P. Kocheganova. 2016. Obraz russkogo neoiazychestva v

rossiiskoi presse nachala XXI veka [Image of the Russian Neopaganism in the

Russian Media of the Early XXI Century]. Politika i Obshchestvo 9: 1296-1311.

Fárek, M., and P. Horák. 2021. Magic between Europe and India: On Mantras,

Coercion of Gods, and the Limits of Current Debates. Religions 12:

87.

Fischer, F. 2017. Die Säkularisierung der italienischen Gesellschaft im Spiegel der

Bankennamen [The Secularisation of Italian Society Mirrored in Bank Names].

In Proceedings of the Fourth International Conference on Onomastics “Name

and Naming”, Sacred and Profane in Onomastics, edited by O. Felecan,

781-793. Cluj-Napoca: Mega, Argonaut.

Goryaev, S., and O. Olshvang. 2015. Company Names as Euphemisms: Funeral

Home Names in Post-Atheistic Societies (Russian and Bulgarian Examples). In

Proceedings of the Third International Conference on Onomastics “Name and

Naming”, Conventional/Unconventional in Onomastics, edited by O. Felecan,

691-705. Cluj-Napoca: Mega; Argonaut.

Goryaev, S., and O. Olshvang. 2017. “Monastic” idea in Wine Trademarks: Peculiarities

of the Russian Market. In Proceedings of the Fourth International Conference on

Onomastics “Name and Naming”, Sacred and Profane in Onomastics, edited by

O. Felecan, 794-805. Cluj-Napoca: Mega; Argonaut.

Ivanov, V.V., and V.N. Toporov. 1965. Slavianskie yazykovye modeliruiushchie

semioticheskie sistemy

[Slavic Linguistic Semiotic Modeling Systems

(the Ancient Period)]. Moscow: Nauka.

Ivanov, V.V., and V.N. Toporov. 1974. Issledovaniia v oblasti slavianskikh drevnostei

[Research on Slavic Antiquities]. Moscow: Nauka.

Jakobson, R. 1971. Linguistics in Relation to Other Sciences. In Selected Writings.

Vol. II, Word and Language, 655-696. The Hague: Mouton.

Khlebnikov, N.I. 1872. Obshchestvo i gosudarstvo v domongol’skii period russkoi

istorii [Society and State in the Pre-Mongolian Period of Russian History].

St. Petersburg: Tipografiia A.M. Kotomina.

Kurbanova, M.G. 2014. Ergonimy sovremennogo russkogo yazyka: semantika i

pragmatika [Ergonyms in Modern Russian Language: Semantics and Pragmatics.].

PhD diss., Volgograd State Socio-Pedagogical University.

206

Этнографическое обозрение № 2, 2022

Rovano, S.C. 2017. Il sacro nei nomi dei liquor [The Sacred in Names of Liqueurs].

In Proceedings of the Fourth International Conference on Onomastics “Name

and Naming”, Sacred and Profane in Onomastics, edited by O. Felecan,

758-767. Cluj-Napoca: Mega; Argonaut.

Shnirelman, V.A. 2001. Perun, Svarog i drugie: russkoe neoiazychestvo v poiskakh

sebia [Perun, Svarog and Others: Russian Neo-Paganism in Search of Itself].

In Neoiazychestvo na prostorakh Evrazii [Neo-Paganism in Eurasia], edited by

V.A. Shnirelman, 10-38. Moscow: Bibleisko-bogoslovskii institut.

Sjöblom, P. 2014. Commercial Names and Unestablished Terminology. In Names

in Daily Life: Proceedings of the XXIV International Congress of Onomastic

Sciences, Secció 1, edited by J. Tort i Donada and M. Montagut i Montagut, 92-98.

Smirnova, N. 2017. Naming in the Public Sphere of Stavropol City: Sacred and

Profane. In Proceedings of the Fourth International Conference on Onomastics

“Name and Naming”, Sacred and Profane in Onomastics, edited by O. Felecan,

1048-1057. Cluj-Napoca: Mega; Argonaut.

Sokolova, T. 2017. Sacred and Profane in Russian Urbanonyms. In Proceedings of

the Fourth International Conference on Onomastics “Name and Naming”, Sacred

and Profane in Onomastics, edited by O. Felecan, 1058-1070. Cluj-Napoca:

Mega; Argonaut.

Solnyshkina, M.I., A.R. Ismagilova, and F.F. Shiganova.

2015. Liberalizm

ergonomikona kak ugroza lingvokul’turnoi identichnosti (na primere sovremennoi

Kazani) [Liberalism in Ergonomicon as a Threat to Lingua-Cultural Identity (The

Case of Modern Kazan)], Vestnik Volgogradskogo gosudarstvennogo universiteta.

Solnyshkina, M.I., and A.R. Ismagilova.

2017. Toponimy i antroponimy v

ergonimikone g. Kazani [Toponyms and Anthroponyms in Ergonimical of

Kazan]. Vestnik Viatskogo gosudarstvennogo universiteta 8: 54-58.

Solovyev, S.M. 1895. Istoriia Rossii s drevneishikh vremen [History of Russia from

the Earliest Times]. 2nd ed. Vol. 1. Pts. 1-5. St. Petersburg: Tovarishchestvo

“Obshchestvennaia pol’za”.

Todea, L., and R. Demarcsek. 2017. Exploring Religious Representations in

Professional Communication. In Proceedings of the Fourth International

Conference on Onomastics “Name and Naming”, Sacred and Profane in

Onomastics, edited by O. Felecan, 1086-1094. Cluj-Napoca: Mega; Argonaut.

Torlak, Ö., M.A. Tiltay, V. Doğan, and B.Y. Özkara. 2013. The Effect of Brand Image

and Religious Orientation on the Attitudes Towards Religious Brand Names:

A Study on Youth Consumers. Journal of Business Research-Türk 5 (3): 37-46.

Ţurcanu, R.-C. 2017. Wenn Gott und Teufel im Marketing tätig sind: christlichvs.

heidnisch, göttlichvs. teuflischin Nahrungs-, Genuss- und Heilmittelnamen. [When

God and the Devil Are Involved in Marketing: Christian vs. Pagan, Divine vs.

Devilish in Names of Basic/Semi-Luxury Foods and Remedies]. In Proceedings of

the Fourth International Conference on Onomastics “Name and Naming”, Sacred

and Profane in Onomastics, edited by O. Felecan, 1095-1126. Cluj-Napoca:

Mega; Argonaut.

Zalizniak, A.A., I.B. Levontina, and A.D. Shmelev. 2005. Kliuchevye idei russkoi

yazykovoi kartiny mira [Key Ideas of Russian Linguistic Model of the World].

Moscow: Yazyki slavianskoi kul’tury.

Zubov, N.I. 1995. Nauchnye fantomy slavianskogo Olimpa [Scientific Phantoms

of the Slavic Olympus]. Zhivaia starina 3 (7): 46-48.