ДОМ РУССКОЯЗЫЧНЫХ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ В ГЕРМАНИИ:

ЛЮДИ И ВЕЩИ

Ю.В. Бучатская

| julia.

butschatskaja@yahoo.de | к. и. н., старший научный сотрудник | Музей антрополо-

гии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН (Университетская наб. 3,

Санкт-Петербург, 199034, Россия)

Ключевые слова

вещи, дом, гостиные, русскоязычные переселенцы в Германии, мигрантский дом,

русский дом

Аннотация

В статье, основанной на наблюдениях, опросах и нарративах русскоязычных переселен-

цев в городах Германии, которые касаются дома и его вещной сферы, затрагиваются во-

просы о том, отличается ли обстановка гостиных русскоязычных жителей Германии от

немецкой традиционной обстановки и почему. Какие вещи оказываются значимыми для

информантов? Как связан выбор декоративных объектов с биографиями их владельцев?

Рассмотрены понятия родины и дома как места проживания повседневности и эмоцио-

нальных привязанностей, как пространства демонстрации идентичности и вкуса через

вещи, сосуществования людей и важных для них вещей. Материал показывает, что хо-

зяева домов проявляют субъектность, стремясь сделать свой дом непохожим на место

исхода, реализовать в своем жилье стиль европейских интерьеров, однако зачастую вос-

производят стереотипы и фрагменты из прежних домов, в которых проходила их жизнь

до переезда.

сследование дома и вещей в нем имеет долгую традицию в социологии, эт-

нографии, антропологии, психологии, географии, истории и других науках,

И

что позволяет, например, Ольге Бредниковой и Ольге Ткач (Бредникова,

Ткач 2010: 75) концептуализировать дом “как перекресток… самых разных соци-

альных дисциплин”. Социологи, антропологи и социальные психологи рассма-

тривают дом как воплощение идентичностей и ценностей его хозяев, выраженное

материально; как место, в котором сосуществуют люди и вещи (Csikszentmihalyi,

Rochberg-Halton 1981; Hepworth 1999; Langhamer 2005; Marcus 1995; и др.), как

вместилище памяти и представлений (Bachelard 1994 [1964]), пространство пе-

ресечения биографии и этнографии (Hoskins 1998; Carsten 2018). Дом можно

трактовать как определенную зону, где человек чувствует себя в безопасности,

Статья поступила 17.11.2021 | Окончательный вариант принят к публикации 04.05.2022

Ссылки для цитирования на кириллице / латинице (Chicago Manual of Style, Author-Date):

Бучатская Ю.В. Дом русскоязычных переселенцев в Германии: люди и вещи // Этнографическое

Butschatskaja, J.V. 2022. Dom russkoiazychnykh pereselentsev v Germanii: liudi i veshchi [The House

of Russian-Speaking Immigrants in Germany: People and Things]. Etnograficheskoe obozrenie 4: 44-65.

© Российская академия наук | © Институт этнологии и антропологии РАН

Бучатская Ю.В. Дом русскоязычных переселенцев в Германии: люди и вещи

45

где он защищен, как место привязки и стабильности, как ценный и уникальный

объект для хозяев и их наследников. Боллноу (Bollnow 1963) говорит о прожи-

ваемом людьми пространстве (der gelebte Raum), которое формирует и форми-

руется человеком, а размышления о нем дают нам представление о тождествах

и отношениях людей и материальности.

В этом смысле можно говорить о разных исследованиях. Одни из них фо-

кусируются на изучении дома как комплексного феномена, выявляющего связи

между жизнями людей и историческими, социальными и политическими кон-

текстами, в которых они материально находятся (Carsten 2018); другие - на куль-

турной биографии домов (Kopytoff 1986) или же на отдельных помещениях дома,

в частности гостиных (Götze 1979; Riggins 1994; Warnke 1982). С 1970-х годов

в этнографии гостиных превалировали концепции, предлагавшие прочитывать

обстановку как социальное действие и презентацию общественного статуса вла-

дельца. Исследования П. Бурдье (Bourdieu 1987 [1979]), М. Дуглас и других уче-

ных конструировали гостиную как знаковый объект, несущий смыслы, которые

можно интерпретировать, т.е. в фокусе научных подходов к изучению обстановки

гостиных лежали не сами вещи, а то, что они “значат” (Hahn 2010: 13). Еще до

публикации “Различений” Бурдье немецкие ученые обращались к исследованию

гостиных и выявляли корреляцию между жилым помещением и его репрезента-

тивной функцией (Mitscherlich 1965, Tränkle 1972).

Такие явления постмодерна в Европе ХХ в., как возросшая географическая

мобильность, распространение массовой культуры и стандартизация застрой-

ки, кажется, должны разрушать многие традиционные структуры, само чувство

привязанности к месту, буквально “порождать чувство бездомности” (Бредни-

кова, Ткач 2010; об этом см.: Mitscherlich 1965; Cuba, Hummon 1993: 550). Вто-

рая половина ХХ в. кардинальным образом изменила понятие дома в связи с

миграционными процессами в Европе: начиная с драматической истории пере-

селения жителей с территорий, поменявших государственную принадлежность

вследствие послевоенного изменения границ, трудовой миграции, и заканчивая

массовой эмиграцией из республик СССР, с которой пересекается тема этой

статьи. Исследования обращаются к феномену мигрантского дома. Дом в усло-

виях глобальных транснациональных и транслокальных миграций оказывается

сложным для определения и многозначным. Дом как физическое пространство

(house) и дом как проживаемое пространство (home) могут не совпадать. Поэто-

му в исследованиях говорят о “кризисе дома” (Armbruster 2002).

Объектом моего исследования является материальная культура дома мигран-

тов из бывшего СССР в Германию. Русскоязычные переселенцы составляют

большой процент жителей Германии с миграционным прошлым, однако кроме

этнических немцев (Russlanddeutsche Spätaussiedler) существует обширная ди-

аспора еврейских контингентных беженцев (Kontingentflüchtlinge), представи-

телей других этнических обществ, проживавших в бывшем СССР. Используя

понятие “русскоязычные”, я собирательно обозначаю им выходцев из бывшего

СССР, которые имеют общий культурный и бытовой бэкграунд, хотя большин-

ство собеседников в моем проекте были именно российскими немцами. Объе-

динять разные этнические группы мигрантов из СССР в единую при рассмо-

трении материальной культуры дома мне позволяет концепция “синхронизации

советских пространств” литовского урбаниста Нериюса Милерюса (Милерюс

2008: 53-54): через регламентацию повседневных практик, ритмов и матери-

альностей процесс советской урбанизации привел к унифицированию разных

по культурным традициям территорий. Вне зависимости от конкретного места

исхода в бывшем СССР общее советское наследие остается сильным и влияет

на повседневные практики и материальную культуру переселенцев в Германии.

46

Этнографическое обозрение № 4, 2022

Методика исследования

Материал, на котором строится этот текст, разнородный. В 2008-2009 гг.

я находилась в полевом стационаре в г. Бамберг, наблюдая группу российских

немцев - переселенцев 1990-х годов, которая, однако, вскоре расширилась до

довольно пестрого сообщества русскоязычных из бывшего СССР с разной

биографией, этническим происхождением, местом исхода. Я использовала ка-

чественные методы. В первой фазе (2008-2009 гг.) это были полуструктури-

рованное глубинное интервью, включенное наблюдение, анализ популярных

и информационных изданий. В этот период меня интересовал вопрос, есть ли

культурно обусловленные отличия в выборе декора для интерьеров “русских” и

немецких домов в Германии? По моей просьбе интервью проводились в кварти-

рах собеседников, что позволило получить доступ к приватному пространству

и наблюдать особенности его оформления.

Во второй фазе (2017-2020 гг.) я задалась вопросом о привязанности к ве-

щам вообще. Расширяя имеющийся материал, я сосредоточилась на примерах

из жизни собственных друзей и знакомых, проживающих в Берлине, под Гам-

бургом и в Мюнхене. Небольшое количество информантов компенсировалось

длительным систематическим наблюдением и глубинными интервью, что по-

зволило получить более детальное и глубокое проникновение в истории людей,

их домов и вещей. В двух фазах исследования было собрано 14 интервью, из

них 11 - в первой фазе. Мои наблюдения вряд ли правомерно обобщать - они

предоставляют ситуативные экскурсы в жизненные миры нескольких семей во

временном срезе 2009-2020 гг. Наблюдения и описания я дополняю коммента-

риями информантов, делаю экскурс в их биографию и историю переселения в

Германию, привожу сравнительные данные по интерьерам немецких жилищ,

чтобы ответить на вопросы: как мои собеседники воспринимают свой дом и

чем наполняют его интерьер? Где их дом? Какое значение имеют неутилитар-

ные вещи в гостиных для людей? Все ли особенно ценные предметы выставле-

ны напоказ? Что побуждает людей на новом месте жительства окружать себя

вещами из прежней жизни и прежних домов?

Понятие дома для русскоязычных мигрантов Германии вербализуется

неодинаково. Если говорить о российских немцах, то травматический опыт их

жизни до эмиграции оказывает влияние на восприятие первым поколением пе-

реселенцев той страны, в которую они стремились. Люди с болью и одновре-

менно ностальгией вспоминают свое прошлое, но при этом стремятся достиг-

нуть уровня комфорта в повседневной жизни, который в период их пребывания

в СССР казался недостижимой мечтой.

С одной стороны, мы говорим о доме мигрантов. Исследования мигрантско-

го жилища акцентируют внимание на практиках “делания” дома через окруже-

ние себя знакомыми объектами для воспроизведения привычной атмосферы в

чужой стране, подчеркивают раздвоенность мигрантского дома: одна часть его

соотносится с местом исхода, а другая - с проживанием повседневности в месте

актуального жительства (Collins 2009). Для трансмигрантов же жилище как фи-

зическое пространство вообще больше не является привязкой к новой террито-

рии. Оно переезжает вместе с живущими в нем людьми внутри принимающего

общества при сохранении мигрантом прочных связей с местом исхода (Бред-

никова, Ткач 2010: 78). Называют такой дом номадическим. С другой стороны,

хотя формально российские немцы - мигранты, к изучению “русского” дома в

Германии применить такой подход невозможно. Переселение русскоязычных

мигрантов в ФРГ было однонаправленным процессом и представляло собой ра-

зовое перемещение из места происхождения в место пребывания1. В большин-

Бучатская Ю.В. Дом русскоязычных переселенцев в Германии: люди и вещи

47

стве случаев переселялись родственные кланы или даже целые деревни. Для

немцев из СССР на новом месте жительства характерны большие расширенные

семьи, тесные узы родства, поддержание родственных связей, актуализация их

в ритуальной сфере - по семейным праздникам или событиям (свадьбы, похо-

роны). В данном случае говорить о наличии двойственности дома - оставлен-

ного в месте исхода и создаваемого на чужбине - можно только относительно:

фактически “дом” как средоточие эмоциональных привязанностей переехал

тоже; в месте исхода осталось лишь обжитое физическое пространство. В то же

время восприятие своего жилища эмигрантами-немцами темпорально: тради-

ции, перенесенные из прошлой жизни в СССР, постепенно трансформируются

с течением времени и со сменой поколений, так что второе-третье поколение,

которое социализировалось в немецкой молодежной среде и германских инсти-

туциях, не сохраняет этих традиций и уже не помнит свое жилье в месте исхода.

Исследователи говорят о гибридизации сообщества (Isurin, Riehl 2017) и ставят

вопрос о содержании понятия “дом” (daheim, zu Hause) для индивида в случае

принадлежности его к одной, двум или нескольким культурам, которые, смеши-

ваясь, создают новый гибрид.

В стране исхода люди имели собственное жилье, и эмиграция в Германию

обозначалась как переезд на новое постоянное место жительства. По моим на-

блюдениям, дом - как собственность и недвижимость (house/Haus) и как сре-

доточие интимного мира семьи (home/daheim) - оказался значимым символом

внутригрупповой консолидации российских немцев. И местные жители, и сами

постсоветские мигранты подчеркивали, что многие “русские” имеют в соб-

ственности недвижимость: “У нас много тут руссланддойче, много. И вполне

они обеспеченные - ездят только на Мерседесах, и знаешь, сразу строят дома”

(ПМА 2008-2010: M.M.); “Родственники наши все, что здесь, что в девяно-

стые поприезжали, все уже живут в своих домах” (Там же: Н.М.). Неслучай-

но “дом” стал темой выставки о культуре и истории российских немцев Das

Russlanddeutsche Haus, которая состоялась в Бамберге в 2008 г. Идеей выставки

было показать, что для российских немцев, «народа с судьбой изгнанника и

странника, “строить дом” значит выбрать место для жизни, где можно ожидать

и строить свое будущее»; «обязательство стать “своим” в чужом месте»; “со-

здать крышу над головой и кров для мечты” (Das russlanddeutsche Haus 2008).

Поэтому приобретение нового дома после переезда в Германию для многих из

них оказывается столь важным актом и даже кажется камнем преткновения в

отношениях местных к переселенцам.

Специфика биографии российских немцев как народа заключена в пересе-

лениях: миграции в Россию в XVIII-XIX вв., а затем драматичный XX в., пол-

ный потерь, депортаций, репрессий, ссылок и гонений. В конце XX в. новое

переселенческое движение обратно в Германию также ознаменовалось труд-

ностями, связанными с культурной и языковой интеграцией. Ситуация такой

кардинальной смены места жительства, как переезд в другую страну в условиях

удаленности и отсутствия свободы пересечения границ, драматически сказы-

вается на идентичности, которая конструируется заново на основе фактически

двойственной этнической принадлежности и ментальных колебаний между

прошлым и будущим (Denisova-Schmidt 2015), а также определяет способы вза-

имодействия с оставленной родиной и ставит вопрос о соотношении понятий

родины и дома.

Мои материалы позволили мне выделить четыре типа демонстрируемой

этой группой переселенцев этнокультурной идентичности: однозначное от-

несение себя к немецкой нации и ощущение себя немцем; принадлежность к

обеим культурам, осознание себя частью истории русской и немецкой нации

48

Этнографическое обозрение № 4, 2022

одновременно; утверждение своей “русскости”, а также кризис этнокультурной

идентичности, невозможность вербально определить свое место на этой шкале

(Иванова-Бучатская 2010). Отношение к родине как месту исхода также, как и

культурное самоотнесение, как правило, определяется степенью успешности

“карьеры” мигранта2. При этом для очень многих приехавших важно, чтобы

принимающее общество признало их немцами, но реальная ситуация обратная:

их воспринимают как русских. Однако даже в среде тех русскоязычных инфор-

мантов, которые переехали в Германию, получив там работу и карьерные пер-

спективы, и успешно интегрировались в стране, отношение к оставленной ро-

дине разное: “Я тут через десять лет захотела в Россию, съездить, посмотреть,

такая у меня была тоска. А как приехала к сестре в Барнаул, как посмотрела,

сразу сказала: не могу дождаться, когда обратно домой, скорее домой!” (ПМА

2008-2010: В.Ш.).

Семья Ш. приехала в Германию из Казахстана, А.Ш. был шофером моего

свекра в г. Талды-Кургане, и, как я знаю из рассказов моих родственников, быв-

ших тесно связанными с семьей Ш., супруги всегда поддерживали свою немец-

кую идентичность, а также сохраняли настороженно-негативное отношение к

соседним казахам и русским, что связано с биографическими эпизодами. Отец

цитируемой В.Ш. перенес трудармию, лагерь и видел, как русские насиловали

немецких женщин. Еще в 1970-е годы Ш. вынашивали идею уехать в Герма-

нию, тем более что мать А.Ш. уже жила там - однажды она съездила к сестре,

которая была угнана в Германию немецкими солдатами во время войны, и ре-

шила остаться там; возможность закрепиться в стране она получила благодаря

протекции Красного креста. В Германии Ш. с 1987 г., они быстро и успешно

интегрировались в общество, заработали пенсию в ФРГ, владеют языком и под-

держивают дружеские отношения подчеркнуто и исключительно с немцами.

У собеседников с трудностями определения своей этнокультурной идентич-

ности понятия дома и родины также отличаются неопределенностью, они не

тождественны, но, как правило, наличие семьи в Германии влияет и на локали-

зацию “дома” в этой стране:

Очень сложный вопрос. Правда, не знаю, как ответить. Скажем так: я не хочу отрекаться

от России. <…> Там все равно родина, дом. Наверное, проще сказать так: когда я слышу

или мне кажется, что немцы не очень почтительно отзываются о России, меня сносит. Но

точно так же меня сносит, когда я слышу, как русские нелестно отзываются о немцах. Во

время чемпионата Европы я очень боялась, что выйдут в финал русские и немцы. <…>

сформулировать трудно (ПМА 2008-2010: О.А.).

Процитированная собеседница О.А. достигла высокой степени интеграции

в немецкое общество, имеет постоянное место работы, сходное с оставленным

в России, хорошо владеет немецким языком. Очень значимой фигурой в жизни

О.А. был ее отец - российский немец, который воспитывал дочь в почитании

немецких национальных ценностей и классической немецкой культуры. Жен-

щина все время нашего знакомства, которое выходило далеко за рамки данного

интервью, подчеркивала, что получила немецкий паспорт еще до переезда в

Германию, и называла себя по девичьей немецкой фамилии, и только случайно

в конце разговора выяснилось, что живет она под фамилией мужа - русской.

“Дом” O.А. определяла в ситуации беседы неоднозначно, относя его то к роди-

тельскому дому в России, то к теперешнему - в Германии: “…я не любитель-

ница телевизора, и дома никогда не смотрела особо. <…> Все нормально, все

органично. Я дома”.

И.Б. выросла в Алма-Ате в “немецком” доме, ее мама и бабушка были рос-

сийскими немками, и вся семья уехала в Германию в 1994 г.:

Бучатская Ю.В. Дом русскоязычных переселенцев в Германии: люди и вещи

49

Дома чувствую я себя с того самого момента, как захожу на свой участок. Почему? Пото-

му что это мои корни, моя вторая родина после Алма-Аты, и это мой дом, выстроенный

так сказать своими руками, и это мое. Это мой дом, атмосфера, настроения, чувства,

это действительно то место, где я чувствую себя дома, то, что я чувствую своей роди-

ной. Карл Лагерфельд сказал очень замечательную фразу: там, где нахожусь я, там моя

родина. Я свою родину вожу с собой. Мне очень понравилась эта фраза. Вам я очень

благодарна за то, что вы мне дали возможность еще раз задуматься. Под родиной подраз-

умевается Heimat. Это немного другой оттенок. Это чувство дома. Что-то я озадачилась.

Мне самой стало интересно (ПМА 2020: И.Б., ж, 48).

М.К. выросла в Казахстане, в немецкой семье, где все общались на диалекте

немцев Поволжья. И родители М.К., и все предки осознавали себя немцами, та-

кую идентичность усвоила и сама М.К. Но неудавшаяся интеграция, отсутствие

постоянной работы и кризис профессиональной идентичности в Германии пря-

мо влияют на культурно-языковое самоотнесение:

Я никто. Я привыкла, как мы в Казахстане, по-немецки, значит, все. Бабушка не говорила

по-русски. Мы себя немцами ощущали. <…> А здесь вот общение с немцами до того тя-

желое <…> я все время работала учителем, я могла помочь, ко мне приходили. Здесь, ког-

да приехали, они (немцы. - Авт.) сразу с каким-то пренебрежением, особенно Arbeitsamt

<…> Но я с высшим образованием. <…> Я со своими знаниями языка никому здесь не

нужна. Это очень обидно. Когда ты приходишь к арбайтсбератеру (Arbeitsberater. - Авт.),

а она говорит, идите пуцать (от нем. putzen - чистить, убирать, мыть. - Авт.). Я говорю:

варум пуцать? Я попробую в садике, я попробую киндерхор - найн, вы с вашим дипломом

уже никуда не пойдете. Только пуцать. Это слышать неприятно (ПМА 2008-2010: М.К.).

То, что определение этнокультурной идентичности зависит от отношения к

человеку принимающего общества, отмечала в своем нюрнбергском материале

и М.С. Савоскул (Савоскул 2006): “Им важно, кем их считают сами немцы, в

зависимости от этого они постоянно корректируют свою самоидентификацию”.

Также показательно, что при неудачной интеграции и кризисной этнокультур-

ной идентичности понятие дома, а значит - среды эмоционального комфорта

и безопасности, - сужается: он не соотносится ни с покинутой страной, ни с

настоящим местом жительства в Германии и Бамберге, но ограничен квартирой

и семьей: “Германия - да, теперь я считаю, что это мой дом, это все, особенно

домом считаешь, когда в квартире чувствуешь себя, а вышел за пределы квар-

тиры - и уже… А там - там не было такого. Там ты живешь и, во-первых, не зря

говорят: где я родился, там и пригодился” (ПМА 2008-2010: М.К.).

Трудности вербализации этнокультурной идентичности и искания смыслов

понятия дома и родины, по моим наблюдениям, испытывали только респон-

денты из среды поздних переселенцев, в то время как русскоязычные собесед-

ники, чей переезд был обусловлен профессиональными целями или семейным

решением и регулировался иными законными основаниями, однозначно опре-

деляли свою этнокультурную принадлежность по родному языку и месту со-

циализации, понятие родины однозначно соотносили со страной рождения, а

дома - с местом актуального жительства семьи и средоточия эмоциональной

привязанности и заботы. Если исходить из идеи о том, что дом только тогда

становится домом, если его населяют - Houses must be “peopled” (Carsten 2018:

103; Bachelard 1994 [1964]), - то дом на новом актуальном месте жительства

русскоязычных переселенцев играет именно такую роль независимо от разни-

цы в основаниях, побудивших людей эмигрировать.

Материальность гостиных домов русскоязычных жителей мне впервые

пришлось наблюдать в Бамберге. В январе 2009 г. меня пригласили посетить се-

мью М. и О.А., переехавших в 2001 г. из Одессы. Они жили в трехкомнатной

квартире в доме, построенном в 1970-х годах, где город сдает социальное жилье.

50

Этнографическое обозрение № 4, 2022

Хозяйка принимала меня в гостиной. Мебели в комнате было немного: кожа-

ный диван-угол, два журнальных столика IKEA (красный и желтый), низкие

деревянные крашеные полки с телевизором и массой декоративных мелочей.

Обстановка была очень похожей на немецкие квартиры. Эта комната была раз-

делена стеллажами с книгами на зону гостиной и зону кабинета с компьюте-

рами на столиках и прочей техникой, письменным столом, дисками, книгами,

доской с заметками и планами. Книги в стеллаже были преимущественно на

русском языке: часть из них представляла собой модное или дешевое чтиво,

но среди них встречались и альбомы по искусству разных европейских стран,

книги-символы, без которых не обходится ни одна “приличная семья” (Пуш-

кин, Лондон, Пастернак и т.д.), а также издания, посвященные дизайну, театру,

массажу, промыслам. Были также учебники и профессиональная литература на

немецком языке. Как рассказала М.А., из Одессы они взяли с собой четыре че-

модана книг, а остальные пришлось сдать в библиотеку в Одессе или раздать

знакомым (ПМА 2008-2010: М.А.). Супруги А. считают себя “нетипичной” ми-

грантской семьей, подчеркивая свое пристрастие к креативным профессиям,

хотя оба супруга и в Одессе, и в Бамберге с готовностью брались за любую

приносящую доход работу. Живя в Бамберге, М.А. предпочитала творческую

работу и находила ее, хотя и не на постоянной основе. Она закончила в Одессе

курсы дизайна интерьера и умела рисовать; на белых стенах их гостиной висе-

ли ее картины, выполненные маслом - рыбки и красная змея.

Другой эпизод, который я приведу здесь в подробностях, - визит в дом се-

мьи И. и Л.Д. из Украины, которые переехали в Германию как российские нем-

цы. Л.Д. была воспитателем в группе детского сада, куда ходили мои сыновья.

Ее семья не имеет немецкого происхождения - немецкие корни есть у ее мужа.

Семья Д. жила в то время в небольшой трехкомнатной квартире в доме, где

кроме них было много русских семей, - как говорят здесь, “русаков”. В их го-

стиной выделялись светлая мебельная стенка и синий угловой диван; в одном

углу на тумбе стоял большой телевизор LED, в другом, возле окна, - компью-

терный стол с ноутбуком и рабочим креслом. Окно закрывали белые жалюзи.

На полу перед диваном лежал ковер с красно-бежевым узором - как пошутила

Л.Д., “ее приданое, привезенное с Украины”. Чешская хрустальная люстра со

множеством подвесок, по словам Л.Д., “поражает всех гостей дома”. На откры-

тых полках стенки стояли книги на русском языке: “История войн” Плутарха,

энциклопедия, издания, посвященные живописи, художественная литература.

В застекленной витрине стенки были выставлены хрустальные фужеры и мат-

решки, расписные деревянные яйца на подставках, несколько рамочек с фото-

графиями, на одной из которых была запечатлена дочь информантов в украин-

ском головном уборе.

Эти описания представляют два интерьера, которые выглядели в моем вос-

приятии принципиально по-разному. В первом случае я особо отметила два мо-

мента - зонирование единого помещения с помощью книжных стеллажей (го-

стиная и кабинет) и наличие большого количества книг. Если в первом эпизоде

хозяева выбрали стиль европейских интерьеров, включая в пространство уни-

кальные объекты (свои картины и фотографии) и делая таким образом акцент

на свободе и творческом характере живущих в доме людей, то во втором вни-

мание привлекла типичность обстановки и схожесть с советскими практиками

меблировки - мебель располагается по периметру, центр пола покрыт ковром,

а визуальная доминанта комнаты - шкаф-стенка. Кроме того, в обоих случаях я

особенно отметила мелкие декоративные детали, использованные в интерьере

для заполнения шкафа-стенки, полок и украшения стен. Замечу при этом, что

это описания гостиных, то есть помещений, рассчитанных на присутствие чу-

Бучатская Ю.В. Дом русскоязычных переселенцев в Германии: люди и вещи

51

жих людей, гостей. Если следовать логике последователей Бурдье, для которых

материальная вещь, а особенно вещь в помещении с презентационной функци-

ей, есть социальный конструкт, то в обстановке и оформлении гостиной сле-

дует видеть демонстрацию хозяином уровня его благосостояния, соответствия

моде, а также приверженности определенному стилю, персональным вкусовым

предпочтениям и тем самым - объективацию идентичности. Социальная психо-

логия также прослеживает в обстановке дома отражение самого субъекта и его

ценностей (Csikszentmihalyi, Rochberg-Halton 1981: 123). Именно в гостиных

(реже - кухнях и прихожих) сосредоточены объекты, обладающие ценностью

для хозяина и, соответственно, демонстрируемые посторонним персонам.

Вернусь ко второму эпизоду. Типовой способ организации пространства

гостиной, заключающийся в характерном наборе мебели и объектов - стенка,

большой диван и телевизор, - повторяется в большинстве посещенных мною

квартир. Эти объекты конфигурированы таким образом, чтобы центр комнаты

оставался свободным для ковра. При этом хозяйки описанных квартир относи-

лись к разным типам заявленной ими этнокультурной идентичности - и рос-

сийско-немецкой, и кризисной, и выраженно русской - и в обстановке своих

гостиных, по всей видимости, следовали усвоенным в стране исхода нормам

и ценностям. В гостиной как парадном помещении дома выставлены престиж-

ные, с точки зрения представителя позднесоветского общества, предметы,

указывающие на уровень благосостояния хозяев: дорогой телевизор, дорогая

(модная) стенка, роскошная хрустальная люстра. Показательно, что стенка как

элемент престижа возникала и в речи информантов: “Наши вот как? Он все ко-

пит, копит, копит бабки, потом, гоп - стенку себе купил классную. Потому что

у соседа есть” (ПМА 2008-2010: И.Д.).

Вещная среда гостиных воспроизводит хорошо знакомую многим “подсисте-

му” советских квартир с “осью телевизор - диван”, организованной так, чтобы

выделить пространство для просмотра телевизора как наиболее важной формы

советского досуга (см.: Утехин 2001: 19), а также с центральной позицией для

стенки как места экспонирования всего ценного в доме, прежде всего - дорогой

фарфоровой посуды, хрусталя, ваз. Стенка появляется в советском быту в 1980-е

годы, заменяя серванты и расширяя их функции до книжного стеллажа, шифо-

ньера, секретера. Светлана Бойм и Илья Утехин говорят об исключительной

роли серванта и телевизора в интерьерах квартир, в частности - коммунальных

квартир в СССР: “Содержимое видимой части серванта - предмет особой забо-

ты и содержится в чистоте. Именно здесь побуждение украсить быт очевидно в

наибольшей степени” (Там же). Бойм даже возводит “застекленную полку ко-

мода, где хранятся наиболее ценные вещи”, в ранг нового красного угла (Boym

1994: 151). Очевидно, что застекленный модуль “стенок” в квартирах русскоя-

зычных мигрантов в Германии играет ту же роль, что и сервант советских ком-

муналок - места хранения и демонстрации ценной посуды, фотографий родных,

“пристанища вещей с наибольшей символической значимостью - и безделушек”

(Утехин 2001: 19).

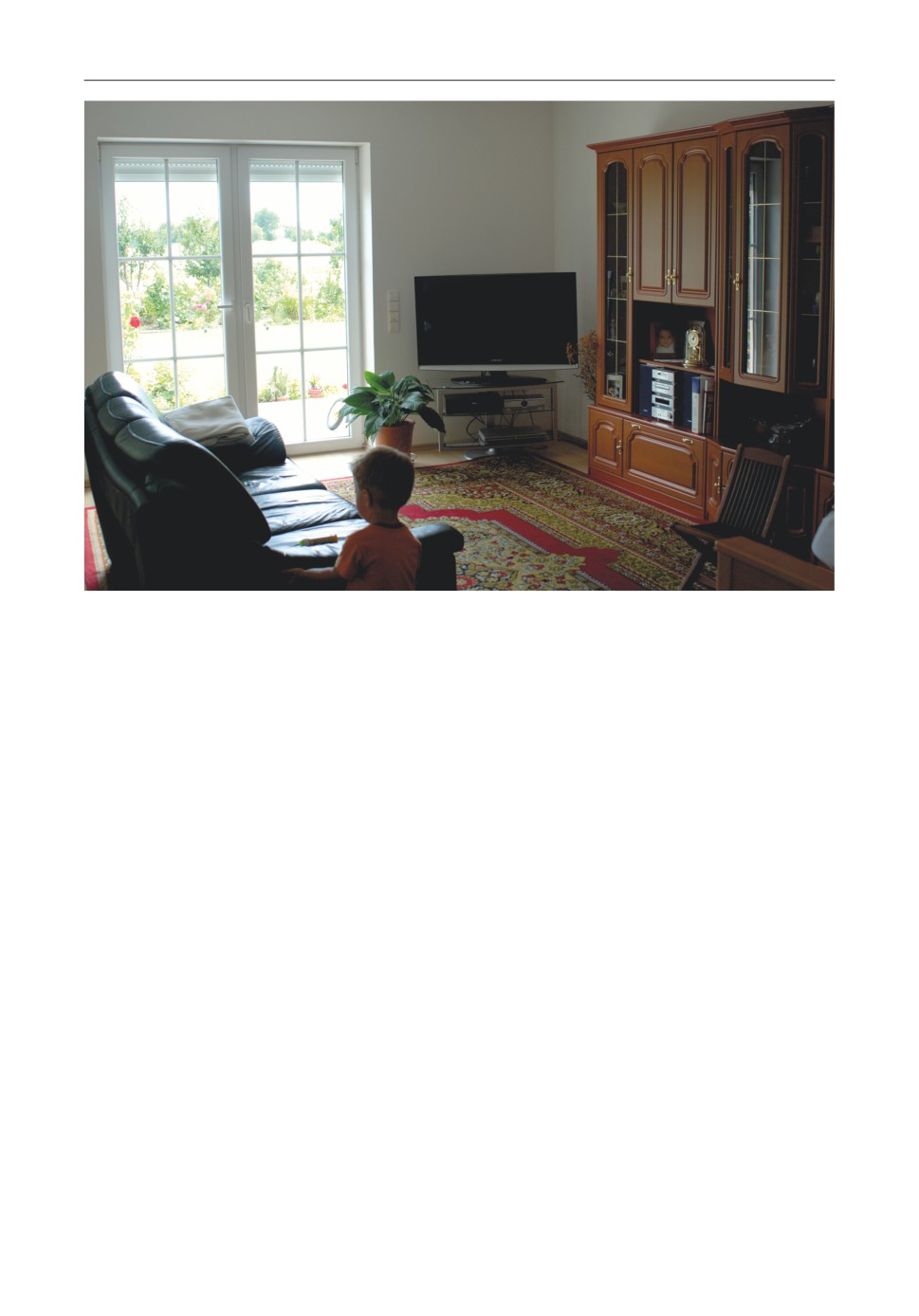

Ковер, диван, стенка и телевизор в такой же пространственной конфигу-

рации в гостиной пожилых супругов Ш., проживающих в собственном доме и

выделяющих себя именно как немцев (в противоположность поздним пересе-

ленцам), подкрепляют предположение о переносе привычных в стране исхода

шаблонов наполнения интерьера на новое место жительства. Разница лишь в

стоимости и качестве этих предметов: у обеспеченных Ш. ковер персидский

с растительным орнаментом, диван из темно-зеленой кожи, телевизор LED,

большого размера и дорогой марки (Рис. 1). Ольга Нойфельд также отмечала в

своем исследовании особую любовь российских немцев к коврам как элементу

52

Этнографическое обозрение № 4, 2022

Рис. 1. Фрагмент гостиной В. и А. Ш., Фасторф (фото автора, 2009 г.)

оформления гостиной, а также изменение их локализации в немецких кварти-

рах по сравнению с жильем в России и Казахстане: со стен ковры перемещают-

ся на пол (Neufeld 2002: 38).

Если исходить из того, что конструирование дома мигрантами из СССР пред-

ставляет собой репрезентативный акт, то референтные рамки такого конструиро-

вания конфигурируются по-разному. Материалы показывают, что они зависят от

круга общения хозяина дома и принятых в этом кругу ценностных ориентаций.

В конечном итоге это возвращает нас к высказанному выше тезису о степени

успешности интеграции в принимающее общество. Преимущественное общение

в кругу родственников и других бывших соотечественников ограничивает рамки

референций для “делания” своего дома этим кругом: надо быть не хуже, чем со-

сед (ср. выше: “…стенку себе купил классную. Потому что у соседа есть”).

Мне приходилось записывать нарративы о сравнении нынешнего немецкого

дома с оставленным домом в Казахстане и ориентацией на модные тенденции

в понимании хозяйки: “Квартиру обставляю по моде, как модно. Так нравится.

Дома было иначе. Дома были разноцветные обои, полированные столы и кро-

вати с полированными спинками. А здесь я все современное, модное покупаю”

(ПМА 2008-2010: Н.М.). Следует обратить внимание также на использование

слова “дом” в отношении жилища в стране происхождения. Информантка И.М.

восприняла буквально вопрос об отличиях ее теперешнего дома в Германии от

обстановки, характерной для страны исхода, однако конкретизировала его при-

менительно к своей среде российских немцев, очерчивая тем самым референт-

ные рамки сравнения Казахстаном: “В моем доме нет ничего характерного для,

так сказать, юрт Казахстана, но дело в том, что в юртах Казахстана я никогда

не жила, дело в том, что моя мама, она русская немка, и соответственно у нас

доминировала немецкая культура быта” (ПМА 2020: И.Б.). При этом в разгово-

ре она часто подчеркивает нетипичность ее “русского” дома и позиционирует

Бучатская Ю.В. Дом русскоязычных переселенцев в Германии: люди и вещи

53

себя как субъекта, сознательно выбирающего стиль и наполнение интерьера

дома согласно принципу second life: она комбинирует минималистичную со-

временную мебель от IKEA с антикварными или подчеркнуто рустикальными

предметами. Имея за плечами долгий брак с уроженцем Германии и осознавая

свою интегрированность в немецкое общество, хозяйка проявляет смелость ин-

дивидуальности в оформлении дома. В то же время утверждаемые ею как ин-

дивидуальные и непохожие образы являются отражением широких тенденций

конца XX в., включающих понятие аутентичности, единичности произведения

ремесла или искусства, вписанного в современный функциональный интерьер

(см.: Бодрийяр 1995: 61, 65-66).

Используя терминологию Гастона Башляра, как делает, например, Джанет

Карстен (Carsten 2018: 107, 114), можно говорить о том, что между разными дома-

ми, которые человек населял в течение жизни, существуют реверберации: старый

дом так или иначе формирует новый, в каждый новый дом неосознанно заимству-

ются и переносятся образцы и материальные объекты из старого или же оспарива-

ют и опровергают их: “Через сны, через разные дома, которые мы населяли в сво-

ей жизни, проникают и сохраняются сокровища былых дней, так что новые дома

вызывают в памяти воспоминания о прежних наших жилищах” (Joyce 2014: 84).

Патрик Джойс пишет об импринте, отпечатке прежде всего первого дома, но так-

же и последующих домах: “Эти сменяющие друг друга дома перекликаются друг

с другом, новое формирует старое, а старое - новое. В этом смысле мы никогда не

выходим из своего первого дома” (цит. по: Carsten 2018: 111).

Гостиные и вещи, которые мы видим

В гостиной располагаются настенные украшения и различные декоратив-

ные предметы, помещенные в шкафы, стеллажи, полки. Самые распространен-

ные - портреты детей, внуков или бабушек и дедушек, свадебные фотографии.

Фотографии в интерьере оказываются универсальным явлением. Они - самый

частый настенный объект в интерьерах немецких домов, в которых мне прихо-

дилось работать (см.: Бучатская 2016). В исследовании американского город-

ского жилья и вещей, осуществленном М. Чиксентмихайи в 1970-е годы, фото-

графии составляют третью по величине и частотности группу вещей в домах,

наделяемых хозяевами особым значением.

Портреты и фотографии не представляют культурной специфики именно

русских домов. Нахождение их в пространстве интерпретируется по-разному.

Татьяна Щепанская, исследуя профессиональные субкультуры и рабочие места,

приходит к выводу о том, что портреты и фото есть персонификации простран-

ства. Помещая портреты отсутствующих или покойных сотрудников или учи-

телей в пространство профессии, их символически вводят в актуальный круг

живущих и действующих коллег (Щепанская 2008: 24). То же можно проеци-

ровать и на семейные фото в пространстве жилья. Они символически собирают

отсутствующих членов семьи - выросших и переехавших в связи с женитьбой

сыновей, живущих отдельно внуков; они указывают на связь проживающих в

доме людей с их предками, выстраивая линию преемственности поколений и

являясь таким образом аспектом культуры памяти. В домах российских немцев

в этом контексте фотографии бабушек или предков можно рассматривать и как

проекцию их немецкого происхождения на поколение эмигрировавших детей

со смешанной или кризисной этнокультурной идентичностью. M. Чиксентми-

хайи и Ю. Рошберг-Халтон (Csikszentmihalyi, Rochberg-Halton 1981: 69) пишут

о фотографиях как вещах, которые более, чем любые другие объекты в доме,

служат цели сохранения памяти о межличностных связях.

54

Этнографическое обозрение № 4, 2022

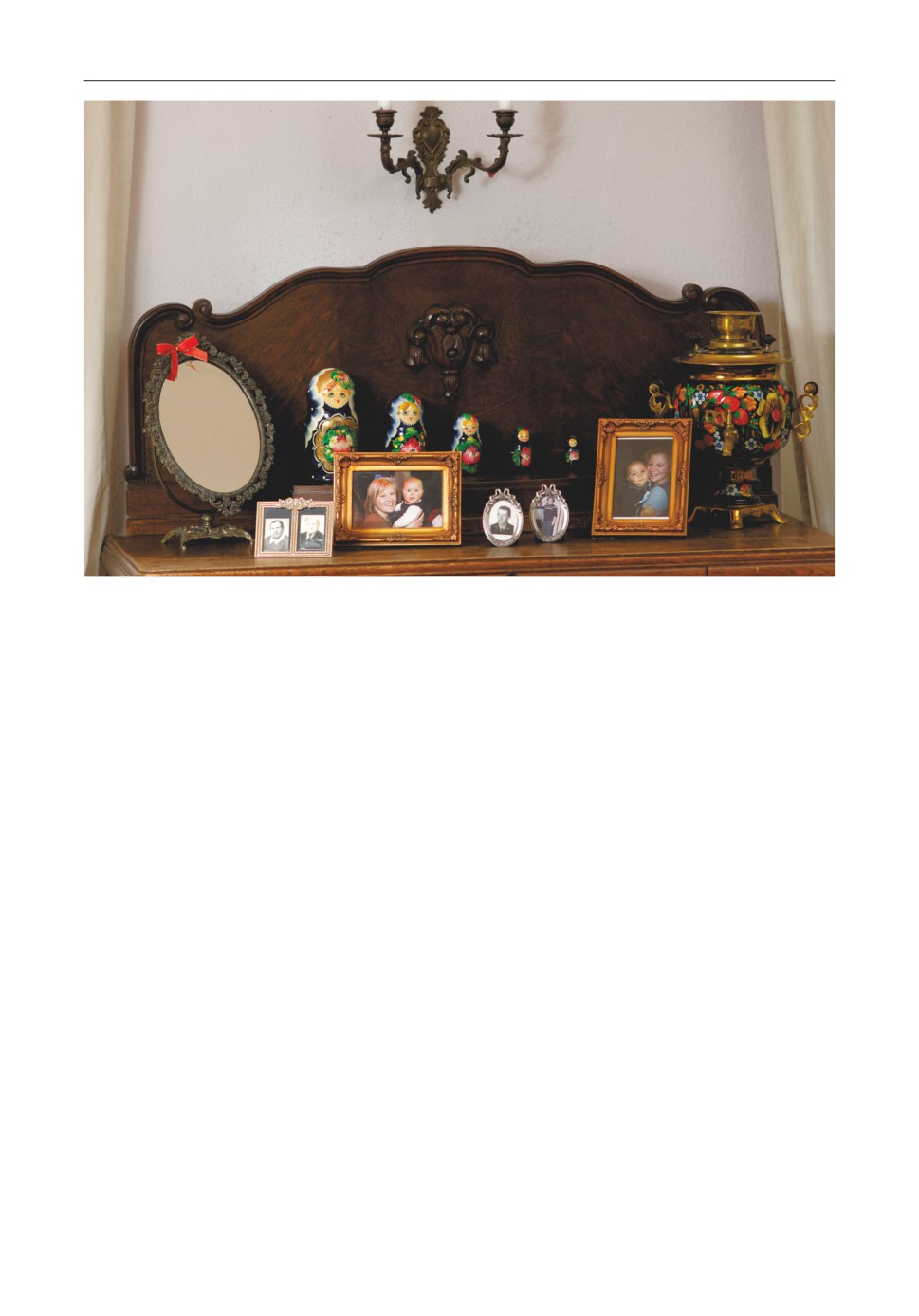

Рис. 2. Старинный комод и выставленные на нем объекты в гостиной К. и А.М.,

Берлин (фото К.М., 2018 г.)

В доме моих берлинских друзей, представляющих смешанную в культурном

отношении русско-польскую семью с двумя детьми, родившимися и выросши-

ми в Берлине, обстановка не похожа на приведенные мной выше примеры. Вы-

бором мебели, настенных украшений и декоративных объектов занимается су-

пруга-полька, ориентируясь всецело на свой вкус; русский супруг не участвует

в декоративном оформлении. Однако выставленные на старинном комоде фото-

графии включают в повседневное поле этой семьи равным образом родителей

обоих супругов, продолжающих проживать соответственно в Польше и России

и физически отсутствующих в берлинском доме. Добавлю еще, что при частых

разногласиях супругов, которые сопровождаются внезапным демонстративным

неприятием некоторых культурных маркеров противоположной стороны, фо-

тографии родителей остаются своего рода семейной святыней и продолжают

занимать почетное место в визуальном центре гостиной.

Среди декоративных объектов в “русских” домах есть вещи, которые не име-

ют прагматической функции, но по какой-то причине оказываются важными

для хозяев и достойными помещения в репрезентационные пространства дома.

Это статуэтки, фигурки, вазы разных размеров, нефункциональная посуда и

проч. Наиболее неожиданный эффект на меня произвели матрешки, яйца-пи-

санки, самовары и подобные сувениры с явной этнической спецификой (Рис. 2).

Матрешка и расписное яйцо относятся к клишированным этническим сте-

реотипам и довольно однозначно ассоциируются с русской (или славянской)

культурой. Исследования Анны Печуриной (Pechurina 2011:104-106) об эстетике

“русских” домов Британии и Светланы Бойм (Boym 2002: 332) о пространствах

коллективной ностальгии и советских эмигрантах в США также называют мат-

решек в числе главных декоративных объектов в домах русских эмигрантов наря-

ду с прочими шедеврами русских народных промыслов и книгами классической

русской литературы. Бойм интерпретирует практику декорирования жилья мат-

Бучатская Ю.В. Дом русскоязычных переселенцев в Германии: люди и вещи

55

решками через ностальгический опыт советских мигрантов, который превращает

их дома в своеобразные частные музеи памяти. Материалы Печуриной показыва-

ют целую палитру отношений эмигрантов к матрешкам в их домах. Они зависят

от степени принятия эмигрантами британской культуры и своей инокультурности

в условиях мультикультурного общества страны или же отражают конфликт и

демонстративное поддержание своей “русскости”. В моей практике обмена с не-

мецкими информантами я часто использовала матрешки как “типично русский”

сувенир в благодарность за уделенное время и на память о работе со мной как с

русской исследовательницей. В моем собственном доме в России я матрешек не

имею и тем более не выставляю ничего подобного напоказ. А вот в “русских”

домах в Германии предметы типичных для России промыслов я увидела в парад-

ном помещении гостиной. Почему в домах людей, среди которых большая часть

переехала в Германию как немцы, находятся подобные стереотипные знаки рус-

ской (славянской) культуры (более того - их достаточно много, чтобы утверждать

единичность выбора подобных вещей для демонстрации, например, как спора-

дических подарков знакомых)? Следуя своей гипотезе о соответствии типа иден-

тичности и объектов в доме, я предположила, что матрешки сигнализируют об

этнокультурном самоотнесении хозяев с выраженной русской (или славянской)

идентичностью. Например, как в случае с семьей И. и Л.Д.: супруга Л. - украинка

из Мариуполя, хорошо приспособившаяся к жизни в Германии, имеющая место

работы, хотя и считающая себя иностранкой; ее супруг И. переехал в Германию

вместе с бабушкой, которая была и считала себя настоящей немкой, говорила на

диалекте, жила в Вильгельмсдорфе на Украине, в 1941 г. была депортирована в

Сибирь, Новокузнецк, для работы на заводах. И.Д. в разговоре постоянно кон-

струирует свою “русскость”, акцентирует чуждость ему немецкой культуры, обы-

чаев, нравов и языка: «Я вообще воспитан был как русский - ну как, разговари-

вали по-русски, поскольку вообще родился на Украине, но вообще-то, когда меня

спрашивали, я говорил - русский. <…> чувствую я себя - ну как, воспитан на

русской литературе, на фильмах, всё. Я вообще не чувствовал этой “тяги к роди-

не”. Уехал в Германию, потому что жизнь стала плохой» (ПМА 2008-2010: И.Д.).

Матрешки и деревянные расписные яйца в стеклянном серванте семьи Д. - это

не только подарки знакомых и сувениры, привезенные из Украины на память3, но и

маркеры этнокультурной принадлежности, сигнализирующие посетителям дома о

связях хозяев со славянским миром. Фотографию дочери в традиционном украин-

ском головном уборе, упомянутую выше, я прочитала тоже как такой сигнал.

В гостиной русско-польской семьи М. из Берлина обстановка состоит из

антикварной немецкой мебели начала XX в., которая досталась супругам по

наследству: они снимали жилье с 1999 по 2009 г. в старом доме в Берлин Ван-

зее, фактически проживая там вместе с пожилой и немощной хозяйкой дома,

выполняя повседневный и гигиенический уход за ней. После смерти “бабушки

Эрны” семья вынуждена была покинуть дом, но наследники разрешили взять

всю мебель с собой. А.М., которая занимается декором новой квартиры, очень

привязана к этой мебели - тяжелой, добротной: она “типично бюргерская”. На

комоде из этого гарнитура в гостиной нового дома М. рядом с пятью матреш-

ками и семейными фото стоит самовар с яркой росписью в русском стиле. Мой

вопрос, зачем ему этот самовар, хозяин дома прокомментировал:

Это плод декоративных фантазий жены. Откуда у нас матрешки, никто не помнит. Вроде

как подарил кто-то. Я бы такое точно покупать не стал бы. Самовар - несколько лет назад

наша тетя Лена переезжала из одной квартиры в другую, а я при переезде помогал. Тогда

она много вещей ненужных выбросила. Этот самовар тоже сначала выбросить хотела, но

потом мне подарила. Самовар-то красивый (ПМА 2018: К.М.).

56

Этнографическое обозрение № 4, 2022

Про плод декоративных фантазий хозяйки я могу добавить следующий ком-

ментарий. У А.М. свое специфическое отношение к русской культуре и сим-

волам России: работая в берлинской клинике и постоянно общаясь с разными

клиентами, а также местными немцами, она негативно комментирует проявле-

ние “типично немецких” качеств, порядков и обычаев и в то же время активно

противопоставляет им ненемецкую этнокультурную принадлежность - свою,

своего мужа и детей. Если главным маркером “польскости” для нее служит

родной язык, то “русскость” семьи она подчеркивает через различные невер-

бальные высказывания. Например, в 2014 г., в период начала конфликта между

Украиной и Россией, она демонстративно носила красно-сине-белый браслет на

руке (при этом делая его особенно заметным для пациентов из Украины) и раз-

говаривала на русском языке. Клишированный символ русской культуры - ма-

трешка, разобранная и выставленная на комоде гостиной, - тоже есть сходный

демонстративный посыл.

Видимые и невидимые вещи: отношения с хозяином

Матрешки и прочие символы России обнаруживаются и в доме ранних не-

мецких переселенцев из Казахстана, упомянутой семьи Ш.: в шкафу-стенке в

гостиной на первом этаже выделен целый отсек для матрешек и хохломских

изделий. В зале второго этажа на стеллаже можно было увидеть статуэтку в

виде женщины в украинском национальном костюме и книги на русском язы-

ке - советскую и русскую классику, а также черно-белую фотографию берез в

весеннем снегу. История этих предметов связана с поездками в Россию к остав-

шимся там родственникам: например, фото с березами купила В.Ш. во время

поездки в Барнаул к сестре.

Напомню, что Ш. прожили в Германии более 25 лет и демонстративно про-

тивопоставляют себя русским и поздним переселенцам, утверждая как раз свою

принадлежность к немецкой культуре и языку, и в их случае матрешки и хох-

ломские изделия точно не служат выражением их русской идентичности, но,

очевидно, относятся к разряду биографических объектов (см.: Hoskins 1998),

ценных в связи с определенными воспоминаниями и событиями, - такими, как

путешествие или подарок родственников. М. Чиксентмиайи и Ю. Рошберг-Хал-

тон (Csikszentmihalyi, Rochberg-Halton 1981: 58, 164) пишут о том, что, помещая

предметы в интерьер, в репрезентационные помещения дома, мы не только де-

кларируем вовне нечто о своем “я”, но и восполняем что-то в своих психоло-

гических потребностях. Для большинства людей, которые считают дом местом

защиты и опоры, нефункциональные вещи имеют значение в силу их знаково-

сти - они являются символами отношений, связей с другими людьми или своей

личной историей.

Для понимания важности вещей и смыслов, вкладываемых в эти вещи, ме-

тода наблюдения недостаточно. Разного рода предметы актуализируют свои

смыслы в нарративах своих владельцев, так или иначе будучи связанными с их

биографиями. Во всех “русских” домах есть то, что эмигранты привезли с роди-

ны. Это довольно примечательный факт для поздних переселенцев, поскольку

в рассказах часто упоминалось ограниченное количество разрешенного к пе-

ревозу багажа: они уезжали “с одним чемоданом”. Тем не менее среди ценных

вещей оказываются те, которые нельзя назвать таковыми по объективным при-

знакам: их стоимость и полезность нулевая. Они ценны своей эмоциональной и

смысловой нагруженностью.

Семья Б. из пяти человек эмигрировала из Алма-Аты в ФРГ в 1994 г., и

переезд был напряженным. В Алма-Ате продали квартиру, но все деньги ушли

Бучатская Ю.В. Дом русскоязычных переселенцев в Германии: люди и вещи

57

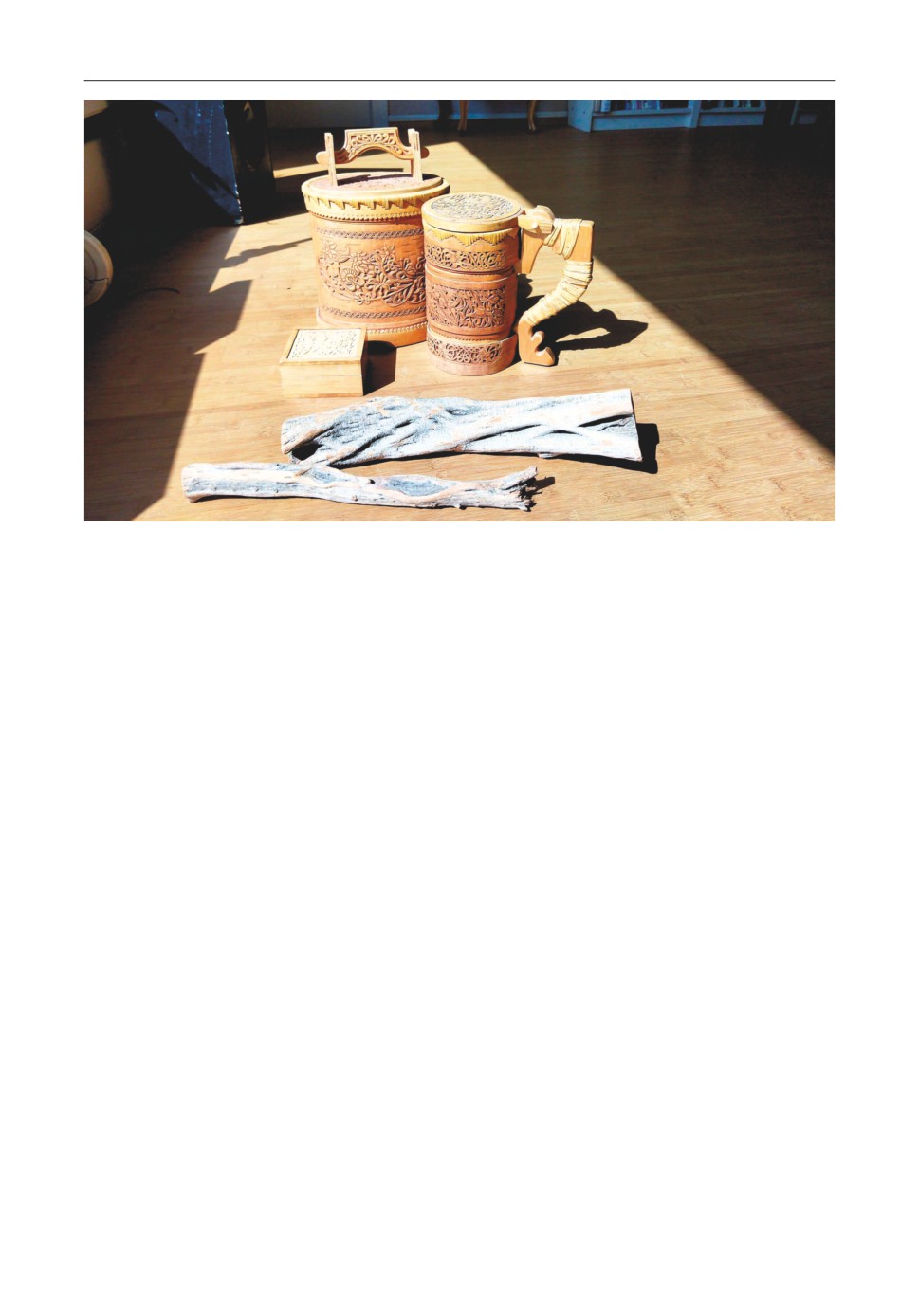

Рис. 3. Берестяные туески и два куска саксаула в доме И.Б.,

Пиннеберг (фото И.Б., 2022 г.)

на билеты, а вещей удалось взять немного: “Они рисковали вообще остаться

без денег. И тем не менее я помню, что они притащили с собой зингеровскую

машинку, старую, тяжелую. Потому что бабушка сказала, что ей обязательно

нужно ее взять с собой” (ПМА 2020: О.Б.).

Польза от старой швейной машинки в Германии конца ХХ в. сомнительна,

но ценность ее находится в иной сфере: у хозяев глубокая эмоциональная связь

с вещью, потому что она буквально участвовала в судьбе семьи:

Мы везли какие-то кульки, пододеяльники, зубные щетки, и с нами была зингеровская

машинка и Библия 1886 г. У машинки тоже интересная судьба. Предки мои, мамин де-

душка был в России, у него была мельница, и жена его в 1912 г. ездила в Баден-Баден

с сыном. И привезла оттуда эту машинку. А потом начались репрессии. И эта машинка

в эти годы, во время депортация моей бабушки и ее окружения, свекрови, моей мамы,

ей было четыре года, они взяли эту машинку с собой в казахские степи. И эта машинка

спасла их, бабушка шила, чтобы прокормить семью. Поэтому это было святое, чтобы эта

зингеровская машинка поехала с нами, это были две реликвии (Там же: И.Б.).

В интервью собеседница И.Б. делает акцент на своем безразличии к деко-

ративным объектам: “…мелочи, это вы имеете в виду распиханные по углам с

целью собирать пыль”. Однако буквально в следующей фразе упоминает “два

куска саксаула” - совершенно неутилитарные и, на первый взгляд, лишенные

всякого смысла вещи, к которым она тем не менее испытывает эмоциональную

привязанность: “В моей лично комнате лежат очень два дорогих предмета, два

куска саксаула, который мы привезли с дочерью из Алма-Аты, я уж не помню,

в каком году” (Рис. 3). Кроме них в доме И.Б. на видных местах, в витринах

современных шкафов стоят другие нефункциональные вещи: старая мягкая

игрушка-зебра, принадлежавшая в детстве ее мужу; керамическая ваза с ши-

повником, сделанная друзьями и подаренная ей; синяя коробочка из картона,

которую раскрашивала ее дочь, когда ей было около пяти лет (Рис. 4). Также в

квартире И.Б. хранится целая коллекция русских сувениров из бересты, вклю-

чая достаточно большие поставцы с крышками.

58

Этнографическое обозрение № 4, 2022

Рис. 4. Фрагмент стеллажа и любимых вещей в гостиной И.Б.,

Пиннеберг (фото И.Б., 2020 г.)

На мой вопрос о предметах, привезенных с родины в немецкий дом семьи

М. в Берлине, последовал рассказ вовсе не о матрешках и сувенирах, как я ожи-

дала вначале:

Самая необычная вещь в нашем берлинском доме - котелок. Когда моим родителям было

лет по 20, они купили этот котелок и ходили с ним в походы. Когда я подрос, то тоже

таскал этот котелок в байдарочные путешествия. Как-то раз, давно уже, был я в Питере

на машине. Искал что-нибудь, чтобы еду в дороге на примусе подогреть. Нашел котелок

старый и взял его с собой. С тех пор котелок в Берлине живет. Мы даже с ним несколько

раз в велопоходы ездили. Удивлению и восхищению немцев на кемпингах не было конца

при виде такого исторического котелка. Сейчас у нас современные титановые котелки,

а старый котелок моих родителей на пенсии в кухонной кладовке живет. Являясь самой,

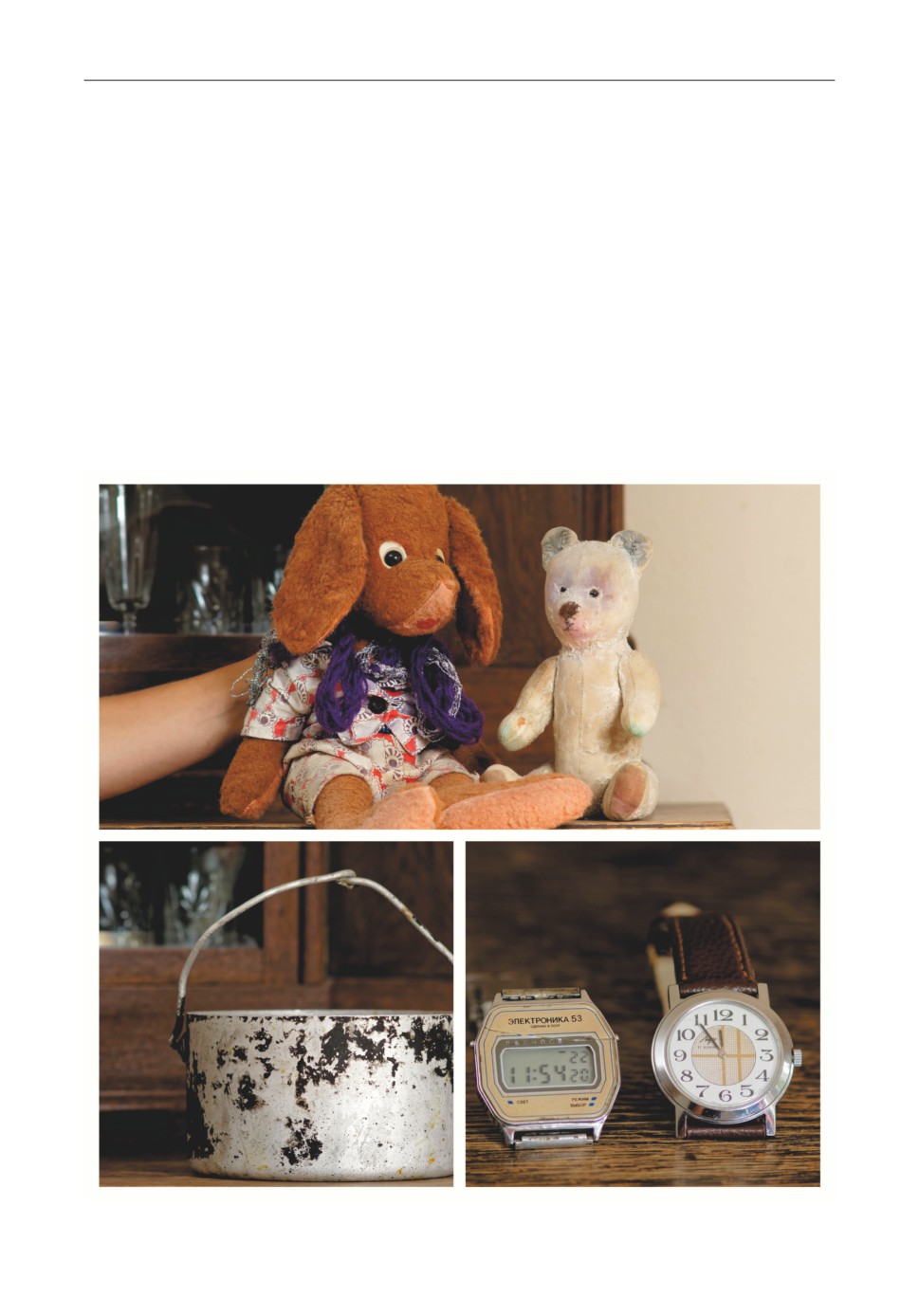

пожалуй, богатой воспоминаниями и для нас ценной вещью. <…> “Электроника 53” -

эти часы носил мой папа. Поэтому, несмотря на треснутое стекло, они очень дороги

нам. Сейчас сын носит то одни, то другие часы. Еще мягкие игрушки. Когда мне было,

наверное, лет пять или шесть, мама с бабушкой купили мне и моей двоюродной сестре

абсолютно две одинаковые собачки. Тогда мы с ними с удовольствием играли, спать

укладывали и везде с собой носили. Мой Бим до сих пор в семье. Белый медвежонок -

когда мои родители познакомились. Это была первая игрушка, которую мой папа пода-

рил моей маме. Опять же, когда сын и дочь были маленькие, моя мама подарила им эти

игрушки. Сейчас эти игрушки живут на полке в гостиной” (ПМА 2018: К.М.) (Рис. 5).

Именно благодаря наполненности смыслами те или иные вещи сохраняют

в пространстве дома и берут с собой во время переезда на новое место житель-

ства. Ветхие мягкие игрушки из ленинградской квартиры пожилых родителей

переместились на видное место в берлинской гостиной детей. Эти вещи специ-

фическим образом концентрируют в себе позитивные эмоции, важные для гар-

моничного существования человека в доме; так отчасти восполняется физиче-

ская удаленность близких людей. Эмоциональная привязанность к подобным

предметам выявляет тесную связь человека и материального мира. Если гово-

рить о них в терминах биографических объектов, то их ценность - в перепле-

тении биографии материальных объектов с биографиями их владельцев. Вещи

из просто декоративных или утилитарных превращаются в средоточие памяти

и действуют, не просто актуализируя биографические воспоминания субъекта.

За связью человека и материальной вещи стоит важная связь между человеком

Бучатская Ю.В. Дом русскоязычных переселенцев в Германии: люди и вещи

59

и другим человеком (людьми), изображенными на конкретном фото или пода-

рившими этот предмет.

Как оказалось, особым значением могут обладать не только вещи, демон-

стрируемые в гостиных, но и скрытые от глаз стороннего наблюдателя - вполне

утилитарные предметы или бывшие таковыми ранее. Продолжая разговор о ве-

щах в доме, интересно проследить траектории их биографии так, как это опи-

сано у Игоря Копытофф (Копытофф 2006: 153 и далее). Под биографией вещи

понимается “ее перемещение в пространстве социальных значений” (Вахштайн

2006: 18): “Материальная вещь, включаясь в то или иное повествование, по-

лучая опору в мире социальных значений, становится социальным объектом,

больше, чем вещью”. Например, жизнь советского походного алюминиевого

котелка из дома М. длится уже более 60 лет. Его биография началась с того, что

его приобрели двое влюбленных молодых людей, типичные “шестидесятни-

ки”, и это открывает целый культурный пласт в истории советского общества и

данной семьи в частности. Молодые люди, представители научно-технической

интеллигенции, увлекались походами и эту любовь с детства прививали своему

Рис. 5. Любимые вещи семьи М., Берлин (фото К.М., 2018 г.)

60

Этнографическое обозрение № 4, 2022

сыну, беря его в байдарочные походы. Со временем родители перестали ходить

в походы и осели дома, но жизнь котелка продолжилась - сперва он просто

хранился среди вещей в ленинградской квартире М., затем перешел по наслед-

ству и по причине товарного дефицита 1980-х годов в СССР к сыну; дальше он

пользовался им по назначению, и потом котелок снова был забыт в кладовке

на долгое время, потому что в 1990-е годы сын начал строить свою карьеру и

уехал из России в Польшу, а затем поселился в Берлине, где завел семью. Здесь

можно говорить об особом отношении к старой вещи в советском обществе: как

бы она ни была стара, ее не выбрасывали, потому что однажды она может при-

годиться. Поэтому “жизненный цикл вещей предполагал длительную останов-

ку на пути на помойку” в кладовке, на даче или в пустой комнате коммуналки

(Утехин 2001: 34)4. Эмигрировав, сын часто навещал ленинградскую квартиру

и родителей. Он ездил на машине и, экономя деньги, не ночевал в отелях, а еду

привычно готовил на костре, и вот котелок дождался своего часа: его заметили

среди ненужной в хозяйстве посуды и взяли в дорогу. Так он пригодился и за-

одно тоже сменил “место жительства”, оказавшись в Берлине 2000-х годов, где

разные современные емкости для готовки на огне можно найти на любой вкус

и кошелек. Затем котелок продолжил свою “карьеру” в Берлине по прямому на-

значению, хотя в это время он уже служил больше репрезентацией уникально-

сти походного опыта хозяина (“исторический котелок”, “немцы восхищаются и

удивляются”), чем выполнял исключительно прагматическую функцию. После

замены его современной вещью котелок окончательно переместился в область

memory objects. Такая же судьба у советских электронных часов, которые ценны

для обладателя потому, что несут в себе память об умершем отце, к которому

была прочная эмоциональная привязанность. Как памятную вещь, связанную с

историей семьи, а также как материальную редкость из ушедшей эпохи и не-

существующей страны, часы носит внук, молодой человек, выросший на не-

мецкой молодежной культуре, но в постах в социальных сетях размещающий

свои фотографии с расхожими символами СССР, выделяя свое “экзотическое”

происхождение на фоне берлинского окружения.

*

*

*

“Русский” дом в Германии оказывается многослойным феноменом: в нем

можно видеть пространство защиты и ухода от внешнего мира и неудавшейся

культурно-языковой интеграции, обретения эмоционального комфорта; средо-

точия практик повседневной заботы и общения с семьей; место репрезентации

семейных и личных ценностей, идентичности и вкусовых предпочтений; сце-

ны, на которой разыгрываются сценарии отношений человека и вещей. В новом

месте люди больше не ограничены набором типовых шаблонов обстановки жи-

лья, которые диктовал им дефицит товаров и идей в стране исхода. Тем не ме-

нее в обстановке часто воспроизводятся стереотипы и фрагменты из прежних

домов, в которых проходила жизнь до переезда.

Видимая обстановка “русского” дома в Германии оказывается вполне ти-

пичной и сопоставимой с русскими домами других стран: можно выделить

стандартный набор объектов, с помощью которых русский дом “делается” -

предметы народных промыслов, книги русских классиков. Переключение мас-

штаба наблюдения на скрытые от глаз предметы выявляет многообразие лю-

бимых вещей, которое не поддается типологизациям. Феномен эмоциональной

привязанности к вещам связан с биографией хозяев, историей каждой отдель-

ной семьи, ее переезда в Германию. Вещи, которые человек помещает в свой

дом, предстают объективированными воспоминаниями о событиях жизни и

Бучатская Ю.В. Дом русскоязычных переселенцев в Германии: люди и вещи

61

других людях, сигнализируя о важности семейных и межчеловеческих отно-

шений, выраженных в подарках, фото, рисунках и поделках детей. Отношения

людей и вещей темпоральны. На протяжении физического существования вещи

происходит ее перемещение в пространстве значений, приписываемых людьми.

Примечания

1 Здесь не рассматривается промежуточное существование эмигрантов во

временных лагерях размещения (Aussiedlerheim, разг. Heim).

2 К сходным выводам пришли У. Кляйнкнехт-Штреле и М. Савоскул, также

исследовавшие идентичности российских немцев Германии (см.: Kleinknecht-

Strähle 2001; Савоскул 2006).

3 В этой связи мне вспоминается такой же символический акт со стороны

моих друзей: когда я с семьей уезжала в Германию на полтора года для работы

по гранту, нам подарили матрешку со словами: “Чтоб не забывали корни”.

4 Это открывает перспективу рассмотрения взаимоотношений с вещами в

контексте культуры бедности вообще (Lewis 1959), что выходит за рамки моей

работы.

Источники и материалы

ПМА 2008-2010 - Полевые материалы автора. Полевой стационар в Германии

(г. Бамберг, д. Оберхарнсбах, д. Фасторф, г. Берлин), 2008-2010 гг. Записи

интервью (информанты: М.М., м, 62; Н.М., ж, 30; М.К., ж, 52; В.Ш., ж, 67;

О.А., ж, 40; Л.Д., ж, 35; И.Д., м, 35, М.А., ж, 44).

ПМА 2018 - Полевые материалы автора. Берлин, июль 2018 г. Письменные

опросы и анкеты (информанты: К.М., м, 48; А.М., ж, 39).

ПМА 2020 - Полевые материалы автора. Санкт-Петербург, октябрь 2020 г. Запи-

си интервью (информанты: И.Б., ж, 48; О.Б., ж, 47).

Das russlanddeutsche Haus 2008 - Das russlanddeutsche Haus. Eine Ausstellung in

russlanddeutsche-haus.htm (дата обращения 10.01.2010).

Научная литература

Бодрийяр Ж. Система вещей. М.: Рудомино, 1995.

Бредникова О., Ткач О. Дом для номады // Лабораториум. 2010. № 3. С. 72-95.

Бучатская Ю.В. Интерьер и вещи в контексте профессии. Наблюдения в домах

городских овощеводов Бамберга // Антропологический форум. 2016. № 30.

С. 175-214.

Вахштайн В. Социология вещей и “поворот к материальному” в социальной

теории // Социология вещей / Под ред. В. Вахштайна. М.: Издательский дом

“Территория будущего”, 2006. С. 7-43.

Копытофф И. Культурная биография вещей: товаризация как процесс // Соци-

ология вещей / Под ред. В. Вахштайна. М.: Издательский дом “Территория

будущего”, 2006. С. 134-168.

Милерюс Н. Синхронизация и десинхронизация настоящего и прошлого на со-

ветском и постсоветском пространствах // P.S. Ландшафты: Оптики город-

ских исследований / Под ред. Н. Милерюс, Б. Коуп. Вильнюс: Европейский

гуманитарный ун-т, 2008. С. 37-63.

Савоскул М.С. Российские немцы в Германии: интеграция и этническая самои-

дентификация (по итогам исследования российских немцев в регионе Нюр-

62

Этнографическое обозрение № 4, 2022

нберг-Эрланген) // Демоскоп Weekly. 2006. № 243-244 (17-30 апреля). http://

Утехин И. Очерки коммунального быта. М.: ОГИ, 2001.

Щепанская Т.Б. Проекции социального контроля в пространстве профессии //

Этнографическое обозрение. 2008. № 5. С. 18-31.

Armbruster H. Homes in Crisis: Syrian Orthodox Christians in Turkey and Germany //

New Approaches to Migration? Transnational Communities and the Transformation

of Home / Eds. N. Al-Ali, Kh. Kose. L.: Routledge, 2002. P. 17-33.

Bachelard G. The Poetics of Space. Boston: Beacon Press, 1994 [1964].

Bollnow O.F. Der Mensch und der Raum // Universitas. 1963. Vol. 18. S. 499-514.

Bourdieu P. Die feinen Unterschiede. Kritik der gesellschaftlichen Urteilskraft.

Frankfurt am Main: Suhrkamp taschenbuch wissenschaft, 1987 [1979].

Boym S. Common Places: Mythologies of Everyday Life in Russia. Cambridge:

Harvard University Press, 1994.

Boym S. The Future of Nostalgia. N.Y.: Basic Books, 2002.

Carsten J. House-Lives as Ethnography/Biography

// Social Anthropology/

8676.12485

Collins F.L. Connecting “Home” with “Here”: Personal Homepages in Everyday

Transnational Lives // Journal of Ethnic and Migration Studies. 2009. Vol. 35 (6).

Csikszentmihalyi M., Rochberg-Halton E. The Meaning of Things: Domestic Symbols

and the Self. Cambridge: Cambridge University Press, 1981.

Cuba L., Hummon D.M. Constructing a Sense of Home: Place Affiliation and

Migration across the Life Cycle // Sociological Forum. 1993. Vol. 8 (4). P. 547-

Denisova-Schmidt E. Russlanddeutsche: Geschichte und Gegenwart. Zeitzeugen

erzählen über Heimat, Migration und Engagement. Stuttgart: Ibidem Verlag, 2015.

Götze U. Die Gute Stube // Lebensbereich Wohnen. Didaktisches Sachbuch zur

Wohnumwelt vom Kinderzimmer bis zur Stadt. Bd. 1 / Hrg. G. Andritzky, G.

Selle. Reinbek: Rowohlt, 1978. S. 288-297.

Hahn, H.P. Von der Ethnographie des Wohnzimmers - zur “Topographie des

Zufalls” // Die Sprache der Dinge. Kulturwissenschaftliche Perspektiven auf

die materielle Kultur / Hrg. E. Tietmeyer, C. Hirschberger, K. Noak, J. Redlin.

Münster: Waxmann, 2010. S. 9-21.

Hepworth M. Privacy, Security and Respectability: The Ideal Victorian Home // Ideal

Homes? Social Change and Domestic Life / Eds. T. Chapman, J.L. Hockey. N.Y.:

Routledge, 1999. P. 17-29.

Hoskins J. Biographical Objects: How Things Tell the Stories of People’s Lives.

N.Y.: Routledge, 1998.

Isurin L., Riehl C.M. (eds.) Integration, Identity and Language Maintenance in Young

Immigrants: Russian Germans or German Russians. Amsterdam: Benjamins, 2017.

Joyce P. The Journey West // Field Day Review. 2014. No. 10. P. 62-93.

Kleinknecht-Strähle U. Deutsche aus der ehemaligen Sowjetunion. Grundzuge

ihrer Geschichte und Integration // Zwischen Isolation und Integration: 50 Jahre

Eingliederung in die Bundesrepublik Deutschland. Filderstadt: Haus der Heimat

des Landes Baden-Wurttemberg, 2001. S. 48-50.

Kopytoff I. The Cultural Biography of Things: Commoditization as Prozess // The

Social Life of Things: Commodities in Cultural Perspective / Ed. A. Appadurai.

Cambridge: Cambridge University Press, 1986. P. 64-92.

Langhamer C. The Meanings of Home in Postwar Britain // Journal of Contemporary

Бучатская Ю.В. Дом русскоязычных переселенцев в Германии: люди и вещи

63

Lewis O. Five Families: Mexican Case Studies in the Culture of Poverty. N.Y.: Basic

Books, 1959.

Marcus C.C. House as a Mirror of Self: Exploring the Deeper Meaning of Home.

Berkeley: Conari Press, 1995.

Mitscherlich A. Die Unwirtlichkeit unserer Städte. Anstiftung zum Unfrieden.

Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1965.

Neufeld O. Aspekte der Wohnkultur russlanddeutscher Aussiedler vor und nach der

Ausreise. Magisterarbeit. Münster, 2002.

Pechurina A. Russian Dolls, Icons and Pushkin: Practicing Cultural Identity through

Material Possessions in Immigration // Laboratorium. 2011. Vol. 3 (3). P. 97-117.

Riggins S.H. Fieldwork in the Living Room: An Authoethnographic Essay // The

Socialness of Things: Essays on the Socio-Semiotics of Objects / Ed. S.H.

Riggins. Berlin: Mouton de Gruyter, 1994. P. 101-147.

Tränkle M. Wohnkultur und Wohnweisen. Tübingen: Gulde-Druck, 1972.

Warnke M. Zur Situation der Couchecke // Stichworte zur geistigen Situation der

Zeit. Bd. 2, Politik und Kultur / Hrg. J. Habermas. Frankfurt am Main: Suhrkamp,

1982. S. 673-687.

R e s e a r c h A r t i c l e

Butschatskaja, J.V. The House of Russian-Speaking Immigrants in Germany:

People and Things [Dom russkoiazychnykh pereselentsev v Germanii: liudi

i veshchi]. Etnograficheskoe obozrenie, 2022, no. 4, pp. 44-65. https://doi.

org/10.31857/S0869541522040030 EDN: HXKHXO ISSN 0869-5415 © Russian

Academy of Sciences © Institute of Ethnology and Anthropology RAS

yahoo.de | Peter the Great Museum of Anthropology and Ethnography (Kunstkamera),

Russian Academy of Sciences (3 University Emb., St. Petersburg, 199034, Russia)

Keywords

Germany, Russian-speaking immigrants, Russian house, things, home, living rooms

Abstract

This article is based on observations, surveys, and narratives of Russian-speaking

immigrants in German cities, which relate to the home and its material filling, and raises

the following research questions: do the living room environments of Russian-speaking

residents of Germany differ from German traditions? If so, why? What things are special

for people? How is the choice of decorative objects related to the biographies of their

owners? I consider the concepts of Homeland and Home as a place where the everyday

life is lived and emotional attachments are experienced, as a space for demonstrating

identity and taste through things. The home is considered also as a space where people

and their things coexist. The owners of houses show their subjectivity, striving to make

their home different from the place where they came from, to implement the style

of European interiors in their homes. However, they often reproduce stereotypes and

fragments from previous homes in which they lived before the move.

References

Armbruster, H. 2002. Homes in Crisis: Syrian Orthodox Christians in Turkey and

Germany. In New Approaches to Migration? Transnational Communities and the

Transformation of Home, edited by N. Al-Ali and Kh. Kose, 17-33. London:

Routledge.

64

Этнографическое обозрение № 4, 2022

Bachelard, G. (1964) 1994. The Poetics of Space. Boston: Beacon Press.

Baudrillard, J. 1995. Sistema veshchei [The System of Objects]. Moscow: Rudomino.

Bollnow, O.F. 1963. Der Mensch und der Raum [The Human and the Space].

Universitas 18: 499-514.

Bourdieu, P. (1979) 1987. Die feinen Unterschiede. Kritik der gesellschaftlichen

Urteilskraft [Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste]. Frankfurt

am Main: Suhrkamp taschenbuch wissenschaft.

Boym, S. 1994. Common Places: Mythologies of Everyday Life in Russia. Cambridge:

Harvard University Press.

Boym, S. 2002. The Future of Nostalgia. New York: Basic Books.

Brednikova, O., and O. Tkach. 2010. Dom dlia nomady [Nomad’s House].

Laboratorium 3: 72-95.

Butschatskaja, Y.V. 2016. Inter’er i veshchi v kontekste professii. Nabliudeniia v

domakh gorodskikh ovoshchevodov Bamberga [Living Space and Things

in a Professional Context: A Study of Gardeners’ Houses in Bamberg].

Antropologicheskii forum 30: 175-214.

Carsten, J. 2018. House-Lives as Ethnography/Biography. Social Anthropology/

Collins, F.L. 2009. Connecting “Home” with “Here”: Personal Homepages in

Everyday Transnational Lives. Journal of Ethnic and Migration Studies 35 (6):

Csikszentmihalyi, M., and E. Rochberg-Halton. 1981. The Meaning of Things:

Domestic Symbols and the Self. Cambridge: Cambridge University Press.

Cuba, L., and D.L. Hummon. 1993. Constructing a Sense of Home: Place Affiliation

and Migration across the Life Cycle. Sociological Forum 8 (4): 547-572. https://

doi.org/10.1007/BF01115211

Denisova-Schmidt, E.

2015. Russlanddeutsche: Geschichte und Gegenwart.

Zeitzeugen erzählen über Heimat, Migration und Engagement. Stuttgart: Ibidem

Verlag.

Götze, U. 1979. Die Gute Stube [The Living Room]. In Lebensbereich Wohnen.

Didaktisches Sachbuch zur Wohnumwelt vom Kinderzimmer bis zur Stadt [Living

Area: Didactic Book on the Living Environment from the Children’s Room to the

City], edited by G. Andritzky and G. Selle, 1: 288-297. Reinbek: Rowohlt.

Hahn, H.P. 2010. Von der Ethnographie des Wohnzimmers - zur “Topographie

des Zufalls” [From an Ethnography of Living Room to the Topography of

Conisidence]. In Die Sprache der Dinge. Kulturwissenschaftliche Perspektiven

auf die materielle Kultur [The Language of Things: Cultural Studies Perspectives

on Material Culture], edited by E. Tietmeyer, C. Hirschberger, K. Noak, and J.

Redlin, 9-21. Münster: Waxmann.

Hepworth, M. 1999. Privacy, Security and Respectability: The Ideal Victorian Home.

In Ideal Homes? Social Change and Domestic Life, edited by T. Chapman and

J. Hockey, 17-29. New York: Routledge.

Hoskins, J. 1998. Biographical Objects: How Things Tell the Stories of People’s

Lives. New York: Routledge.

Isurin, L., and C.M. Riehl, eds. 2017. Integration, Identity and Language Maintenance

in Young Immigrants: Russian Germans or German Russians. Amsterdam:

Benjamins.

Joyce, P. 2014. The Journey West. Field Day Review 10: 62-93.

Kleinknecht-Strähle, U. 2001. Deutsche aus der ehemaligen Sowjetunion. Grundzüge

ihrer Geschichte und Integration [Germans from the Former Soviet Union: Mean

Features of Their History and Integration]. In Zwischen Isolation und Integration:

50 Jahre Eingliederung in die Bundesrepublik Deutschland [Between Isolation

Бучатская Ю.В. Дом русскоязычных переселенцев в Германии: люди и вещи

65

and Integration: 50 Years of Integration into the Federal Republic of Germany],

48-50. Filderstadt: Haus der Heimat des Landes Baden-Wurttemberg.

Kopytoff, I. 1986. The Cultural Biography of Things: Commoditization as Prozess.

In The Social Life of Things: Commodities in Cultural Perspective, edited by A.

Appadurai, 64-92. Cambridge: Cambridge University Press.

Kopytoff, I. 2006. Kul’turnaia biografiia veshchei: tovarizatsiia kak protsess [The

Cultural Biography of Things: Commoditization as Prozess]. In Sotsiologiia

veshchei [Sociology of Things], edited by V. Vakhshtain, 134-168. Moscow:

Izdatel’skii dom “Territoriia budushchego”.

Langhamer, C. 2005. The Meanings of Home in Postwar Britain. Journal of

Lewis, O. 1959. Five Families: Mexican Case Studies in the Culture of Poverty. New

York: Basic Books.

Marcus, C.C. 1995. House as a Mirror of Self: Exploring the Deeper Meaning of

Home. Berkeley: Conari Press.

Milerius, N.

2008. Sinkhronizatsiia i desinkhronizatsiia nastoiashchego i

budushchego na sovetskom i postsovetskom prostranstvakh [Synchronization and

Desynchronization of the Present and the Past in Soviet and Post-Soviet Spaces]

In P.S. Landshafty: optiki gorodskikh issledovanii [P.S. Landscapes: Optics for

Urban Studies], edited by N. Milerius and B. Cope, 37-63. Vilnius: EGU.

Mitscherlich, A. 1965. Die Unwirtlichkeit unserer Städte. Anstiftung zum Unfrieden

[The Inhospitableness of Our Cities: An Incitement to Discord]. Frankfurt am

Main: Suhrkamp Verlag.

Neufeld, O. 2001. Aspekte der Wohnkultur russlanddeutscher Aussiedler vor und nach

der Ausreise [Aspects of the Domestic Culture of Russian-German Emigrants

before and after Moving]. MA Thesis. Münster.

Pechurina, A. 2011. Russian Dolls, Icons and Pushkin: Practicing Cultural Identity

through Material Possessions in Immigration. Laboratorium 3 (3): 97-117.

Riggins, S.H. 1994. Fieldwork in the Living Room: An Authoethnographic Essay.

In The Socialness of Things: Essays on the Socio-Semiotics of Objects, edited by

S.H. Riggins, 101-147. Berlin: Mouton de Gruyter.

Savoskul, M.S. 2006. Rossiiskie nemtsy v Germanii: integratsiia i etnicheskaia

samoidentifikatsiia (po itogam issledovaniia rossiiskikh nemtsev v regione

Niurnberg-Erlangen) [Russian Germans in Germany: Integration and Ethnic Self-

Identification (Based on a Study of Russian Germans in Nuremberg-Erlangen

analit03.php

Shchepanskaya, T.B. 2008. Proektsii sotsial’nogo kontrolia v prostranstve professii

[Social Control Projections in a Space of Profession]. Etnograficheskoe obozrenie 5:

18-31.

Tränkle, M. 1972. Wohnkultur und Wohnweisen [Domestic Culture and Lifestyles].

Tübingen: Gulde-Druck.

Utekhin, I. 2001. Ocherki kommunal’nogo byta [Essays on the Communal Life].

Moscow: OGI.

Vakhshtain, V. 2006. Sotsiologiia veshchei i “povorot k material’nomu” v sotsial’noi

teorii [Sociology of Things and “Material Turn” in Social Theory]. In Sotsiologiia

veshchei [Sociology of Things], edited by V. Vakhshtain, 7-43. Moscow:

Izdatel’skii dom “Territoriia budushchego”.

Warnke, M. 1982. Zur Situation der Couchecke [On the Situation of a Couch Corner].

In Stichworte zur geistigen Situation der Zeit. Bd. 2, Politik und Kultur [Keywords

on the Intellectual Situation of the Time. Vol. 2, Politics and Culture], edited by

J. Habermas, 673-687. Frankfurt am Main: Suhrkamp.