МУЛЬТИМОДАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ

К ИЗУЧЕНИЮ МУЗЕЕВ КОСМОСА

Т.Р. Дженовезе

аспирант, младший научный сотрудник Центра изучения религии и конфликтов |

Университет штата Аризона (P.O. Box 870802, Tempe, AZ 85287-0802, United States)

Ключевые слова

мультимодальная антропология, антропологическая теория, этнография, музеи космоса,

фронтир

Аннотация

Хотя этнографические режимы, отличные от письма, всегда существовали в антрополо-

гических исследованиях, в рамках дисциплины уже давно растет эпистемологическое на-

пряжение между текстовыми и “иными методами” - использующими фотографии, движу-

щиеся изображения, звук, рисунки, движение тела и т.д. Сторонники этих альтернативных

методов практикуют то, что недавно было названо “мультимодальной антропологией”.

В этой статье на примере музеев космоса я покажу, что в исследовании мультимодаль-

ные инструменты могут быть не только дополнительными, но и главными. Мультимо-

дальные подходы к включенному наблюдению и документальному анализу помогают

контекстуализировать знания, теории и опыт как антропологов, так и их собеседников.

Такой коллаборативный опыт особенно важен в исследованиях, касающихся космоса и

музеев. Музеи - мультимодальное поле, поскольку создание визуальных, тактильных и

перформативных зрелищ для публики требует этнографических методов, выходящих за

рамки письменных полевых заметок. В этом смысле космические музеи - лиминальное

пространство для посетителей, которое должно вызывать особые ощущения и рефлек-

сию о месте и цели человечества во Вселенной, о национальных победах в космосе и об

освобождении от земного притяжения. Методологические процедуры, используемые в

музеях космоса наряду с письмом, позволяют говорить о визуальных и перформативных

антропологических подходах как о фундаментальном этнографическом ремесле.

а протяжении всей истории антропологии существовало эпистемологиче-

ское напряжение между словами и изображениями. В первые годы суще-

Н

ствования дисциплины фотография часто использовалась в качестве ос-

новного значимого компонента антропологического инструментария (при этом

не было недостатка в этически и политически проблематичном применении изо-

бражений в тех колониальных условиях). Со временем, однако, изображения все

чаще становились сугубо иллюстративными (или не использовались вообще).

Статья поступила 30.07.2022 | Окончательный вариант принят к публикации 13.09.2022

Ссылки для цитирования на кириллице / латинице (Chicago Manual of Style, Author-Date):

Дженовезе Т.Р. Мультимодальные подходы к изучению музеев космоса // Этнографическое

Genovese, T.R. 2022. Mul’timodal’nye podkhody k izucheniiu muzeev kosmosа [Multimodal

Approaches to the Study of Space Museums]. Etnograficheskoe obozrenie

5:

22-40.

© Российская академия наук | © Институт этнологии и антропологии РАН

Дженовезе Т.Р. Мультимодальные подходы к изучению музеев космоса

23

К 30-м годам ХХ в. визуальные методы стали подчиняться “словам на странице”.

Слова считались главным и окончательным результатом исследовательской дея-

тельности. В этой статье я продолжу аргументы других исследователей (напр.:

Banks, Morphy 1999; MacDougall 1999), чтобы доказать, что визуальные методы

могут быть основными, а не дополнительными.

Мультимодальные подходы могут помочь контекстуализировать знания, те-

ории и опыт как этнографов, так и их собеседников - и те, и другие встроены в

конкретные места, социальные системы и образы жизни, которые не могут быть

адекватно представлены только в письменном виде. Я доказываю, что визуальные

методы должны быть включены в антропологические подходы наряду с письмом

как фундаментальное дисциплинарное ремесло. В связи с этим я буду отстаивать

мультимодальные подходы, использующие визуальные и другие методологии,

которые определяются интенциональностью исследователя, особенно в условиях

космических музеев.

Мой аргумент в пользу мультимодальности как дисциплинарного ремесла не

связан с приобретением дорогостоящего оборудования или элитарным подходом.

Мощные и убедительные изображения, звук и движение, безусловно, могут быть

получены с помощью широкого спектра специальных устройств. Скорее суть

моего аргумента заключается в том, что мультимодальные методы должны быть

включены в антропологическую практику с намеренным фокусом на процессе,

практике и методе. Другими словами, если мы собираемся заниматься мультимо-

дальной антропологией, нам необходимо ее осмыслить, теоретизировать, приме-

нить на практике и сделать фундаментальной частью нашего дисциплинарного

обучения и социализации. На протяжении всей статьи я буду фокусироваться в

основном на визуальных методах. Это связано с тем, что “визуальное” является

основой для большинства других мультимодальных взаимодействий (фотогра-

фия, кино, перформанс, рисование и т.д. - за очевидным исключением звукового).

В той или иной форме мультимодальные методы были частью антропологии

с самого начала. Например, фотография и включенное наблюдение появились

примерно в одно и то же время (Edwards 1992; Pinney 2011) и соперничали друг

с другом в выборе предпочтительного аналитического инструмента антрополо-

гии. Со временем эта ситуация изменилась. Сегодня именно письменное слово

господствует как наиболее авторитетный носитель информации в антропологии.

Однако в XIX в. фотографии считались гораздо более объективным и надежным

свидетельством, чем сведения, которые можно было получить от людей (Daston,

Galison 2007; Pinney 2011). Как объясняет К. Пинни в своей книге, иллюстриру-

ющей параллельную историю фотографии и антропологии, в то время

[a]нтропологи с подозрением относились к вербальным данным, а “личному наблюдению”

не хватало методологической строгости, которую оно приобрело позднее. Проблема “сви-

детельств туземцев” была двоякой: антропологи, скорее всего, не понимали их, поскольку

в большинстве своем не обладали необходимой лингвистической компетенцией, но они

также скептически относились к искренности “туземцев”, предполагая, что в общении с

ними будут преобладать расплывчатость, уклончивость и неправда (Pinney 2011: 14).

Далее К. Пинни цитирует Э.Х. Мана, который утверждал, что “более верную

информацию [можно] получить из фотографии, а не из любого словесного описа-

ния” (Ibid.: 14-15). Это было время, когда систематическое изучение “культуры”

не являлось главной задачей антропологии. Антропология той эпохи оставалась

“не более чем формой сравнительной анатомии”: антропологи фокусировались

на человеческом теле как на основном объекте, необходимом для сбора данных, а

фотография рассматривалась как точный, надежный инструмент для фиксации и

передачи данных (Ibid.). В конце XIX - начале XX в. фотография стала заметным,

24

Этнографическое обозрение № 5, 2022

если не доминирующим, методологическим инструментом, примером чему служат

работы Дж. Муни, Ф. Боаса и Тории Рюдзо (см.: Odo 2013; Pai 2009; Pinney 2011).

Э.Б. Тайлор однажды провозгласил, что “наука антропология в немалой степени

обязана искусству фотографии” (Pinney 2011: 29). Однако времена изменились.

Напряженность между текстовым и мультимодальным подходами в антропо-

логии сохранялась и в 1940-х годах, и позднее. Известно, что М. Мид и Г. Бейтсон

противопоставили воплощенное и визуальное обучение, практикуемое балийца-

ми, теоретическому и вербальному обучению, превалирующему в школах США

(Bateson, Mead 1942). На протяжении всей своей карьеры М. Мид выступала за

использование визуальных методов и укоряла своих коллег-антропологов за их

методологическое сопротивление. В середине 1970-х годов исследовательница

осуждала антропологию, считая, что она зависит от “слов, слов и слов” и ограни-

чивает себя, становясь просто “наукой слов” (El Guindi 2004: 6; Mead 1975). Несмо-

тря на такие усилия, дисциплинарный отход от визуальных методов продолжался.

К середине 1960-х годов, утверждает Д. Макдугалл (MacDougall 1999: 281), дис-

циплина в целом значительно отошла от визуальных методологий. В то время,

когда М. Мид все еще отстаивала визуальные и фотографические методики, ан-

тропология начала двигаться в сторону интерпретативных подходов, которые в

значительной степени опирались на текстовые метафоры.

В начале 1970-х годов “бихевиоризм” М. Мид был вытеснен моделью “ин-

терпретативной антропологии” К. Гирца, который призывал перейти от рассмо-

трения культуры как чего-то, что должно быть задокументировано (по сути, от

боасианской антропологии), к рассмотрению ее как чего-то, что должно быть

прочитано и интерпретировано подобно тексту. К. Гирц вспоминает письмо, при-

сланное ему М. Мид, в котором та резко заявила: “Есть два вида антропологов:

смотрящие антропологи [Мид] и говорящие антропологи [Гирц]” (цит. по: Howes

2019: 19). Символическая/интерпретативная антропология К. Гирца - метод ко-

торой вкратце можно описать так: “Культура народа - это ансамбль текстов, ко-

торые антрополог пытается прочитать, заглядывая через плечо тому, кому они

принадлежат” (Geertz 1973: 452) - стала в некоторой степени гегемонистской,

особенно в Соединенных Штатах.

В 1986 г. интерпретативная школа была вытеснена постмодернистской репре-

зентативной школой, кульминацией чего стала публикация книги “Writing Culture”

под редакцией Дж. Клиффорда и Дж. Маркуса. Репрезентативный метод этногра-

фии выдвинул этнографа и его письмо на передний план в проведении полевых

исследований. Заметим, что в этой книге отсутствовало какое-либо обсуждение

других способов, кроме письма, несмотря на то что мультимедийные устройства

для кино-, видео- и аудиозаписи на протяжении 1980-х годов становились все более

портативными и уже активно использовались антропологами в качестве основного

инструмента фиксации этнографических данных. Именно в это время визуальные

методы оказались “втянуты” в более широкую дискуссию об “окулоцентризме”

антропологии, ее связи с постмодернизмом, разрушающим научную парадигму, и

политике между наблюдателем и наблюдаемым (Edwards 2015).

Во многих отношениях мультимодальные и визуальные методы стали козлом

отпущения в антропологии. Использующая герменевтику подозрения критика

фотографии скатилась к чрезмерно детерминированным, редукционистским, аи-

сторическим и реифицирующим интерпретациям, что позволило многим антро-

пологам старой гвардии выплеснуть свое раздражение по поводу политических и

методологических изменений в антропологии, не нарушая дисциплинарного ядра

(Edwards 2015). Колониальный взгляд остался в значительной степени нетрону-

тым, но фотография подверглась осуждению из-за того, что колониальная привя-

занность камеры не замечала висцеральные, аффективные, осязаемые артефак-

Дженовезе Т.Р. Мультимодальные подходы к изучению музеев космоса

25

ты, которые противоречили культурной политике 1970-х и 1980-х годов. В то же

время горы текстовых этнографических записей можно было спрятать подальше

и забыть. Возможно, визуальные методы достигли своей низшей точки в антро-

пологии к концу 1980 - началу 1990-х годов, когда, например, К. Хаструп утвер-

ждала, что этнографический фильм - это не более чем “ненасыщенное описание”

(thin description), а М. Блох заявлял, что антропологи, которые “посвящают много

времени фильму, потеряли уверенность в собственных идеях” (MacDougall 1999:

282). Мультимодальные методы прошли путь от выпавших из моды в 1960-е годы

до ставших объектом откровенного порицания в 1990-е.

Л. Тейлор, в ответ на это, стал опасаться “лингвизации” антропологических

исследований и пренебрежительного отношения мейнстримной антропологии к

фотографии, кино и видео. Он утверждал, что кино особенно сродни самой жиз-

ни и что “этнография сама по себе может быть проведена кинематографически”

(Taylor 1996: 86). Десять лет спустя Л. Тейлор, похоже, доказал свою правоту,

когда смог основать Лабораторию сенсорной этнографии в Гарвардском универ-

ситете, где было создано множество отмеченных наградами этнографических до-

кументальных фильмов, большинство из которых не содержит никаких диалогов.

Примерно в начале 2000-х годов прокатилась волна новых публикаций, ос-

вещающих различные аспекты мультимодальных антропологических подходов

(Banks, Morphy 1999; Ruby 2000; Pink 2001, 2006; El Guindi 2004; Edwards, Hart

2004; др.). Кроме того, стоит упомянуть важные работы, посвященные антрополо-

гии визуальной культуры и медиа (напр., Askew, Wilk 2002; Boyer 2010; Ginsburg

et al. 2002). Выход книги “Праведный торчок” (“Righteous Dopefiend”) (Bourgois,

Schonberg 2009) стал свидетельством возобновления интереса к мультимодальным

подходам и методам; волна публикаций, основанных на них или расширяющих их,

продолжалась и в начале - середине 2010-х годов (напр.: Banks, Ruby 2011). Сюда

можно отнести и такие монографии, как “Земля открытых могил” (“The Land of

Open Graves”) Дж. Де Леона (De León 2015) и “Модерн в Монровии” (“Monrovia

Modern”) Д. Хоффмана (Hoffman 2017), в которых использовались фотографиче-

ские методы как часть основного инструментария программы исследования.

Кажется, что сегодня антропология начинает понимать (снова), что мульти-

модальные методы (и анализ), такие как фотография, кинематограф, перформанс

и т.д., могут быть легитимными и полезными при проведении этнографических

исследований. Как всегда, существуют различия во мнениях, подходах, методах и

предпочитаемых терминологиях. Однако я считаю, что наметившиеся изменения

сулят хорошее будущее антропологии, которая слишком долго, до относительно

недавнего времени, игнорировала и отвергала мультимодальные методологии и

материальности. В недавней статье “Мультимодальность: приглашение” в журна-

ле American Anthropologist было отмечено, что мультимодальная антропология -

это “антропология, которая работает с несколькими медиа, но которая также занима-

ется публичной антропологией и совместной антропологией через поле дифферен-

цированно связанных медиаплатформ” (Collins et al. 2017: 142). Но как такой подход

к мультимодальности может способствовать исследованиям в музеях космоса?

Музеи космоса в США, колониализм и театр экспертизы

В 2016-2017 гг. меня интересовало то, как американцы (различные сообще-

ства в США) видят освоение космоса. Моими основными полевыми объектами

были общественные музеи, посвященные созвучным темам - холодной войне и

космическим полетам. В этом разделе я кратко расскажу о том, как американские

космические музеи представляют исторические рассказы о “космической гонке”

и современных космических полетах. Я также предложу несколько тематических

26

Этнографическое обозрение № 5, 2022

концепций этих музейных экспозиций, которые были сформулированы мной в

результате анализа. Цель этого раздела двояка: 1) предоставить коллегам-антро-

пологам в России информацию об экспозициях в США, чтобы можно было про-

вести кросс-культурное сравнение американских и российских космических му-

зеев; 2) создать доказательную базу для приведенного мной в последнем разделе

аргумента в пользу того, что мультимодальный подход к космическим музеям

позволил моему антропологическому взгляду заметить специфические культур-

ные аспекты, которые при использовании вербальной репрезентации включенно-

го наблюдения могли бы остаться незамеченными.

Социальные исследования экспертизы. Одним из основных направлений

деятельности американских космических музеев является создание и воспроиз-

водство экспертов и экспертизы. Представления о космосе в американской куль-

туре по своей природе научны и, следовательно, зависят от конкретных западных

научных предпосылок и создания определенных научных экспертов, которых

П. Бергер и Т. Лукманн назвали “универсальными” (Berger, Luckmann 1967: 117).

Это не означает, что эти эксперты претендуют на полное владение всеми науч-

ными знаниями, скорее через паутину созданных правовых и политических ра-

мок они стремятся к получению полной юрисдикции над определенной областью

знаний. Публичные ученые, такие как астроном Н. де Грасс Тайсон и генетик

Р. Докинз, создали дополнительный уровень сложности в этой конструируемой

экспертизе, поскольку они через утверждение своих мнений о научных принци-

пах сформировали и культ личности. Из-за культурной конструкции экспертизы

и американской одержимости знаменитостями научные мнения этих ученых, как

правило, сразу же принимаются как факт, без особых вопросов или критики.

Поэтому конструирование экспертизы и создание экспертного класса стано-

вится связанным с определенным количеством власти и политического капитала.

Эксперты имеют возможность использовать власть (политическая концепция) над

утверждениями истины (эпистемологическая/онтологическая концепция), не бу-

дучи демократически подотчетными за предложенные ими истины (Turner 2001).

Переплетение политической власти с концепциями экспертизы и производства

знаний об истине может быть философски озадачивающим; часто политическая

теория придерживается противоположных мнений относительно истины и вла-

сти. Отчасти это связано с полемикой, начатой Т. Гоббсом, утверждавшим, что

власть создает закон, а не истину (Hobbes 1985 [1651]). Однако в Соединенных

Штатах - особенно в современном мире, где приоритет отдается науке, техно-

логии, инженерии и математике (STEM - Science, Technology, Engineering, and

Mathematics) - эксперты в области технических наук обладают и истиной, и ав-

торитетом1. Более того, эксперты, претендующие на монополию (или, используя

термин П. Фейерабенда, “универсальность”) на определение и распространение

знаний, начинают накапливать и использовать политическую власть (Koppl 2010).

Влияние на истину и авторитет означает прямое влияние на систему образова-

ния, а также усиление гегемонии государства и самого класса экспертов. П. Фей-

ерабенд считает, что научное образование само по себе является формой государ-

ственной пропаганды и легитимирует роль экспертов и экспертизы в американской

культуре (Feyerabend 2010 [1975]). Возможно, это циничная точка зрения, но тезис

о том, что государственное образование является аппаратом индоктринации, не

нов (см.: Lott 1999; Saunders 2010; Stolzenberg 1993; др.). Стоит также упомянуть

Фуко, заявившего, что истинной нейтральности не существует, поэтому экспертиза

в любом случае даруется только государственной властью, воспроизводя эффекты

неравенства на службе у своих авторитетных властных структур, продвигающих

монолитные и гегемонистские идеологии (Carr 2010; Turner 2001).

Дженовезе Т.Р. Мультимодальные подходы к изучению музеев космоса

27

Экспертиза как представление в космических музеях США. На протяжении

всей моей полевой работы основным методом демонстрации экспертизы, а также

производства знаний был дидактический текст в музеях. Музейные экспозиции

представляются как политически отстраненные и беспристрастные, но на самом

деле они привязаны к тем же структурам власти, что и экспертиза и эксперты

(Moser 2010). Многие музейные экспозиции использовали дидактический текст,

который пропагандировал неолиберальный поворот в космической отрасли, т.е.

начавшееся в 1970-х годах американское движение по переводу государственных

служб, включая космические структуры, из-под контроля всенародно избранных

должностных лиц под контроль частных корпораций. В случае с космическими

проектами это означало смещение ответственности с Национального управления

по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) на частные

структуры, такие как “SpaceX”, с которыми NASA заключило контракт на боль-

шую часть своих работ. Этот процесс начал ускоряться в 2000-х годах по мере

того, как космические корпорации развивали компетенции по запуску людей и

грузов в космос и благополучному возвращению их на Землю. Затем NASA было

вынуждено - отчасти благодаря отмене программы “Space Shuttle” - платить

частным корпорациям столько, сколько, по их мнению, стоили предоставляемые

ими услуги, при этом общественность была лишена права голоса. Вполне пред-

сказуемо то, что экспозиции в небольшом музее космопорта “Америка” отстаи-

вали наиболее неолиберальную, капиталистическую позицию в том, как, по их

мнению, общественность должна воспринимать космическое пространство.

Например, космопорт “Америка” (см. Рис. 1) определил причины, по которым

мы должны полететь в космос, следующим образом: на первом месте экономика,

Рис. 1. Экспозиция “Зачем лететь в космос?”. Космопорт “Америка”, Нью-Мексико.

Фото автора

28

Этнографическое обозрение № 5, 2022

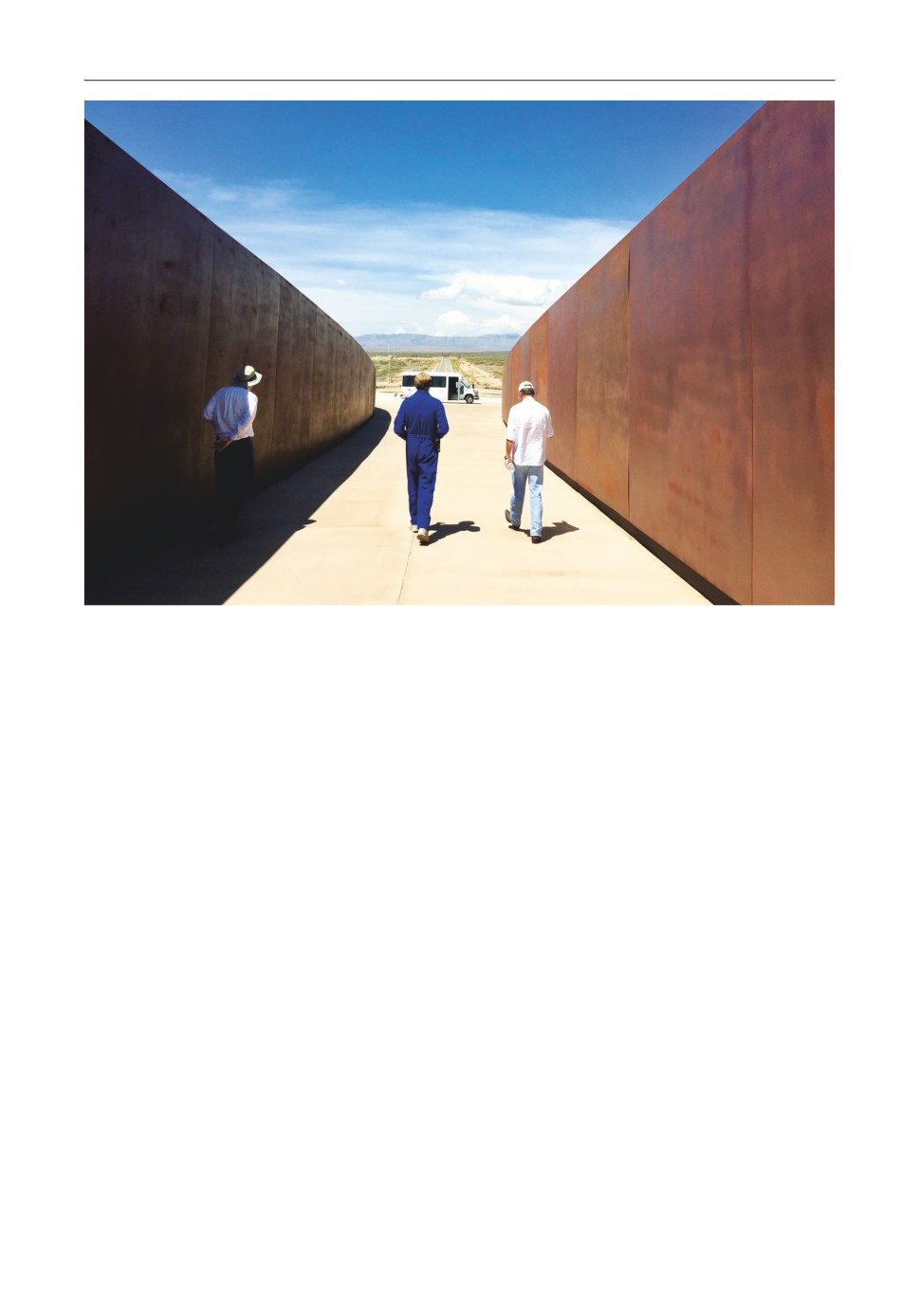

Рис. 2. Экскурсовод космопорта “Америка” (в центре).

Фото автора

на последнем человечество. Можно утверждать, что в 1950-1960-х годах приори-

теты NASA выстраивались в обратном порядке. Действительно, добро пожало-

вать во “вторую космическую эру”!..

Космопорт “Америка” также использовал политически популистскую ритори-

ку, напоминающую рекламу экспансии американского Запада: «Наша миссия - рас-

крыть потенциал космоса для каждого и тем самым разделить со “всеми” новую

эру процветания, безопасности и прогресса». Конечно, под “всеми” подразумева-

ется не человечество и даже не все американцы, а скорее “все” те, кто может позво-

лить себе оплатить экспансию в космос - точно так же, как возможности, откры-

вающиеся на американском Западе, были связаны с процветанием “всех”, кто уже

имел капитал, чтобы успешно обустроить жизнь в месте без общественных услуг.

Космопорт также решил проиллюстрировать воплощенное представление

экспертизы, одев своих гидов в синие летные костюмы, что внешне отличает

их от посетителей и тем самым придает им перформативный вид авторитета и

экспертизы (см. Рис. 2). Однако сами экскурсоводы не являются ни пилотами,

ни астронавтами, ни даже сотрудниками космопорта. В действительности они

работают в неаффилированной компании-гиде, с которой космопорт “Америка”

заключил контракт на проведение ежедневных экскурсий по объекту. Сами гиды

больше похожи на актеров: они надевают костюмы и дают отрепетированное

представление публике, используя в качестве сцены функционирующий космо-

порт (см.: Sammler, Lynch 2021).

Национальный музей авиации и космонавтики в Вашингтоне выбрал более

исторический подход к индустрии NewSpace и, по сути, вообще не использует

этот термин. Единственная экспозиция “отказывается прятаться” за маркетинго-

Дженовезе Т.Р. Мультимодальные подходы к изучению музеев космоса

29

Рис. 3. Экспозиция “Космические полеты как бизнес”.

Национальный музей авиации и космонавтики в Вашингтоне. Фото автора

выми словами, она называется “Космические полеты как бизнес” (см. Рис. 3).

Используется пассивный залог в дидактическом тексте на дисплее, зрителя про-

водят через всю историю монетизированных космических полетов: от россий-

ской попытки превратить “Мир” в туристический отель до успешного запуска

корабля “SpaceShipOne” компании “Virgin Galactic” в 2004 г. Контраст интересен,

однако Национальный музей авиации и космонавтики не лишен, пусть и неяв-

ного, политического подтекста. Возьмем, к примеру, слоган на витрине: “Когда

космос перестанет быть фронтиром?” Музей решил использовать тот же колони-

альный язык, что и космопорт “Америка”, и представляет насилие колониального

наследия через нормализованный, деполитизированный термин, демонстрируя,

как можно и нужно рассматривать космическое пространство.

Призрак колониализма в американских космических музеях. 27 сентября

2016 г. основатель и генеральный директор “SpaceX” И. Маск раскрыл свои планы

по созданию “Межпланетной транспортной системы” на Международном астро-

навтическом конгрессе в Гвадалахаре. Он выразил желание создать постоянную,

самоподдерживающуюся колонию на Марсе в течение следующих 50-100 лет

(Wall 2016). Его планы грандиозны. Он надеется отправлять на красную планету

каждые 26 месяцев 1000 или более кораблей, каждый из которых будет вмещать

от 100 до 200 человек. И. Маск объявил собравшимся: “Колониальный флот на

Марс будет отправляться массово” (Ibid.: § 14). Видение И. Маска процесса ко-

лонизации Марса, когда волны межпланетных кораблей парят в космосе и строят

поселения на другой планете, кажется в лучшем случае утопичным, а в худшем -

неискренним, особенно учитывая, что его автомобиль “Tesla Roadster”, который

должен был выйти на “орбиту”, подобную марсианской, промахнулся и сейчас

30

Этнографическое обозрение № 5, 2022

Рис. 4. Центр для посетителей космопорта “Америка”. Фото автора

находится где-то в поясе астероидов (Luscombe 2018). Что еще более важно, язык,

который И. Маск использовал, говоря о распространении человечества с поверх-

ности Земли, уходит корнями в колониализм (Lee 2015). И основатель “SpaceX”

в этом не одинок.

В силу особого внимания к мультимодальному исполнению моя полевая ра-

бота в космопорте “Америка” позволила обнаружить множество неявных связей

с колониальным наследием США. Большая часть моей мультимодальной подго-

товки включала использование “гонзо”-подхода к этнографическому исследо-

ванию. Что это значит? Авторство термина “гонзо” приписывают журналисту

Х.С. Томпсону, который назвал свой стиль письма “гонзо-журналистикой”. Как

я уже отмечал ранее, гонзо-подход в этнографии требует полного погружения

(Genovese 2019), возможно, с оговоркой, что он грешит “крайностями, чрезмер-

ностью и неортодоксальностью” (Fedorowicz 2013: 57). Кроме того, этот подход

«отвергает понятие привилегированной точки наблюдения, настаивает на при-

знании “включенного” измерения роли исследователя и призывает к эксперимен-

там с методами исследования и практикой репортажа, которые могут освободить

и расширить возможности широкой аудитории» (Sefcovic 1995: 21). В ситуации

посещения космопорта “Америка” это означало, что я выступал в роли застенчи-

вого туриста. Я не задавал вопросов во время экскурсии, но свое молчание ис-

пользовал как инструмент, так что гиду пришлось заполнить это молчание, чтобы

избежать чувства неловкости. Молчание также позволило моему антропологиче-

скому взгляду настроиться на эстетику окружающего пространства. Я обращал

больше внимания на типы/модальности слов в обстановке (или визуальном кон-

тексте), которые использовались, а не обрабатывал записанные предложения как

данные интервью.

Дженовезе Т.Р. Мультимодальные подходы к изучению музеев космоса

31

Мое знакомство началось с Центра для посетителей (см. Рис. 4). Контраст

между старым испанским саманным домом и современной вывеской космопорта

довольно резкий. Тем не менее все это является частью того, что я воспринимаю

как тщательно продуманный маркетинговый план музея в штате Нью-Мексико:

объединение старого и нового; попытка создать позитивную линию от поселенцев-

колонистов, пересекающих западный фронтир, до космопорта “Америка”, дви-

жущегося вверх к космическому фронтиру. Однако на этом все не заканчивается.

Центр для посетителей находится более чем в 30 км от самого космопорта, поэто-

му для осмотра его территории гости должны воспользоваться закрытым шаттлом

из городов Трут и Консеквенс (шт. Нью-Мексико).

Я сел в фирменный шаттл с фирменными мониторами, чтобы начать путе-

шествие. Пока мы тряслись, выезжая из города в бежевую пустыню, гид в си-

нем летном комбинезоне рассказывал нам об истории Новой Мексики, а также

об истории космопорта. Он начал с того, что космопорт “Америка” и компания

“Virgin Galactic” - это “не просто развлечение для миллиардеров”, а затем вста-

вил DVD-диск в телевизор, установленный в передней части шаттла. На экране

появилась реклама “Virgin Galactic” - в настоящее время главного арендатора кос-

мопорта, - которая заканчивалась интервью с руководителями компаний и слова-

ми, дающими надежду: “Эти визинеры [руководители корпораций “NewSpace”]

покоряют последний фронтир и начинают демократизацию космоса!”

Я не обращал особого внимания на слова, явно нагруженные колониальным

(времен экспансии Запада) смыслом, такие как “завоевание” и “фронтир”, но про-

звучавшее вдруг слово “демократизация” показалось мне интересным выбором,

учитывая сумму в $450 тыс., необходимую для бронирования места на корабле

“SpaceShipTwo Unity” компании “Virgin Galactic” (Chow 2022). Это, по сути, про-

должение риторики о демократии для тех, кто может себе это позволить. Многие

сторонники коммерческих космических компаний говорят, что $450 тыс. все равно

меньше, чем тратится на запуск астронавтов государством, поэтому космос будет

более демократичным и больше людей смогут попасть туда, чем если бы этот про-

цесс строго контролировался правительствами. Это правда, однако доступ в космос

по-прежнему есть только у очень богатых людей, а большая часть человечества

остается привязанной к медленно умирающей Земле, планете, выжатой и отрав-

ленной теми самыми людьми, которые могут позволить себе полеты в космос.

Гид предложил нам еще один видеоролик, когда мы начали въезжать в мас-

сивный терминал, спроектированный лордом Норманом Фостером. На этот раз

речь шла о регионе, особенно о “El Camino Real de Tierra Adentro” (“Королевской

дороге внутренних земель”) - 1600-мильной испанской дороге, которая тянулась

от Мехико до Сан-Хуан-Пуэбло в Нью-Мексико. По этой дороге пролегал основ-

ной торговый маршрут испанцев и мексиканцев с 1598 по 1882 г. В видеоролике

кратко обсуждались восстание индейцев пуэбло и восстание апачей под предво-

дительством Джеронимо, а затем с придыханием было объявлено, что “террито-

рия в конечном итоге была укрощена (tamed)” (курсив мой. - Т.Д.).

Многие корпорации, придерживающиеся идеологии NewSpace, и даже мно-

гие сторонники освоения космоса не задумываются о языке, который использует-

ся при обсуждении космического пространства и возможной экспансии человече-

ством космоса. Важность языка и его роль в порабощении угнетенных является

предметом широкого обсуждения (Bauman, Briggs 2003; Gorman 2014; Hill 2008;

Oman-Reagan 2016). Во время экскурсии по космопорту “Америка” язык был

прочно связан с колониальной риторикой; коренные народы упоминались либо

с использованием стереотипа “благородный дикарь” (морально превосходящий

“Другой”, не испорченный “цивилизацией”) (см.: Ellingson 2001), либо как про-

тивоборствующая сторона - раздражающие испанских, мексиканских или амери-

32

Этнографическое обозрение № 5, 2022

Рис. 5. Фреска “Путешествие вверх”. Космопорт “Америка”.

Фото автора

канских колонизаторов повстанцы, которых необходимо было подчинить, чтобы

воцарились прогресс и стабильность.

Гид нажал кнопку на своем пульте, чтобы мы посмотрели последний видео-

ролик перед высадкой в терминале. На экране появился костер; камера медленно

следовала за дымом, поднимающимся в ночное звездное небо; зазвучали флей-

ты и барабаны коренных американцев. “Настоящее умеет скрывать то, что есть

здесь”, - произнес голос за кадром. «Они говорили о том времени, когда люди

снова будут путешествовать в космос. Космопорт “Америка” и “Virgin Galactic”

с помощью инструментов, действительно сделанных в Америке, помогут этой

мечте стать реальностью, такой же, как и странствия первых людей по этой зем-

ле». На экране умелые руки делали снаряды, а отслужившие свое наконечники

стрел были брошены в грязь. Изготовление орудий коренных народов было пред-

ставлено как часть западной, колониально-поселенческой, капиталистической

американской традиции, существовавшей за тысячи лет до того, как Соединен-

ные Штаты вообще появились.

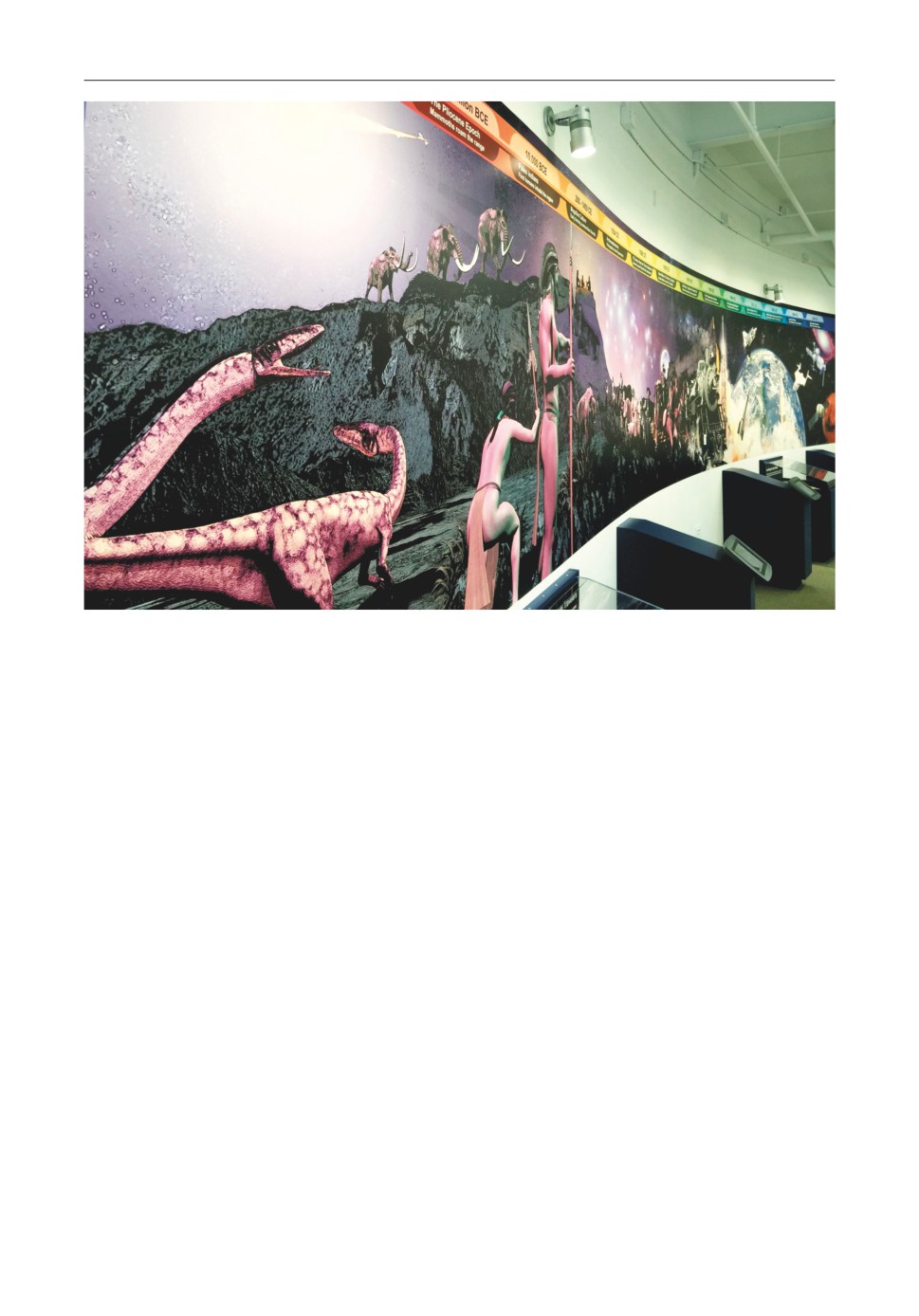

Однако лучшим примером обеления и прославления американского колониа-

лизма стал музей, расположенный внутри терминала. Вдоль одной из его огром-

ных стен нарисована фреска под названием “Путешествие вверх” (см.: Рис.5).

Эта фреска служит итогом мировоззрения и идеологии NewSpace: естествен-

ная, неизбежная, линейная прогрессия распространения человека в космосе - от

динозавров (почему?) к похожим на англосаксов палеоиндейцам, поселенцам-

колонистам и космической миграции. Это романтизированное “происхождение

фронтира” (lineage of the frontier), как я его называю, связано с капиталистиче-

ской мечтой, мифологией и космологией, с несметными прибылями и постоянно

расширяющимися рынками.

Дженовезе Т.Р. Мультимодальные подходы к изучению музеев космоса

33

Конечно, капиталистическая мифология также предпочитает игнорировать

ужасающее неравенство и насилие, которые, как правило, связаны с погранич-

ным менталитетом. Когда фронтир воспринимается как безграничные, необи-

таемые и нецивилизованные пространства, это поощряет такие доктрины, как

рабство. Тем не менее корпорации с идеологией NewSpace, похоже, не замечают

общей картины и сосредотачиваются на понятии “фронтир”, отсылающем к бес-

конечному потенциалу прибыли и романтическому приключению.

Как антропологов нас учат обращать внимание на более широкую картину, не

поддаваться романтизму в розовых очках; для тех из нас, кто интересуется кос-

мосом, это особенно важно. Путешествие в космос означает романтику и авантю-

ризм, проявление глубоко укоренившегося желания не сидеть на одном месте, от-

крывать новые земли - некоторые даже говорят, что это “человеческая природа”.

Как сказал К. Саган в своей книге “Космос”, “мы начали как странники, и мы все

еще странники” (Sagan 1980: 160).

Однако, если мы будем стремиться к этому будущему, не глядя на более ши-

рокую картину, не рассматривая весь человеческий опыт, мы обречены на провал.

Точно так же, если мы не примем сотрудничество и уважение к другим людям до

того, как отправимся в суровую, экстремальную среду, результаты могут быть му-

чительными и даже смертельными. Чтобы увидеть пример такой опасности, нам

не нужно далеко ходить, достаточно вспомнить, какой была наша собственная

планета 40 лет назад во время холодной войны.

Мультимодальность как ремесло

В предыдущем разделе я привел пример того, как можно проводить этнографи-

ческие исследования космических музеев, ориентируясь на мультимодальность.

Хотя мультимодальность становится исключительно полезной при изучении та-

кой темы, как космос, где полевой объект должен в какой-то степени существовать

в воображении и этнографа, и его собеседников, практика мультимодальности как

ремесло - как один из инструментов в наборе антрополога - имеет потенциал в

освещении ранее невидимых этнографических элементов в любом антропологи-

ческом проекте.

Как это происходит? Что это позволяет нам заметить? И каковы некоторые

отправные точки, которые могут позволить нам стать “мультимодальными ремес-

ленниками”? Позволю себе выделить несколько моментов:

- мультимодальные методы могут быть использованы как основные и со-

знательно выбранные (intentional). Мультимодальность - это и этнографический

метод, и инструмент, фокусирующийся на документировании и сборе сцен, мест,

деталей и условий, которые характеризуют и формируют наши исследователь-

ские объекты. Это больше, чем просто фотографии, видео- или звукозаписи, ис-

пользующиеся для “реального представления” экспоната в помещении музея или

в беседе с его посетителями, а затем часто послушно включающиеся автором как

“иллюстрация” или “рисунок” в объемную этнографическую монографию или

статью. Я же предлагаю думать о мультимодальности как об осознанном ремесле,

которое использует визуальные, слуховые и другие неписьменные методологии в

качестве основных инструментов, фиксирует яркие детали и условия повседнев-

ной жизни так же, как этнографы фиксируют поле с помощью исследовательских

заметок и письма;

- мультимодальность контекстуальна. Наши полевые объекты по своей

природе мультимодальны - особенно в космических музеях, где представлен-

ное не только визуально. В полевых условиях мы имеем возможность осязать

предметы, чувствовать запахи, слышать, видеть и, что самое важное, воображать.

34

Этнографическое обозрение № 5, 2022

Часто многие мультимодальные результаты, например фотографии, используют-

ся и теоретизируются как конструкции, абстрагированные от контекста. Однако

все методы, кроме письма, могут дать небольшие подсказки о сообществах, про-

странствах, жилищах и даже музеях. Эти методы действительно рискуют стать

непривязанными к политическим и историческим контекстам, в которых они

создаются, но такой абстракции можно и нужно сопротивляться. Использование

мной во время полевой работы мультимодальных методов в переплетении с пе-

ресказом (сочетание письменного слова и фотографии) истории колониального

наследия США от дикой природы XVIII в. до космопорта XXI в. позволило по-

лучить описание, которое невозможно было бы осуществить только с помощью

“письменной” этнографии. Как отметил К. Хайдер, говоря об этнографическом

кино, мультимодальные методы “могут представить многое из того, на что слова

письменной этнографии могут только намекнуть” (Heider 2006: 116);

- мультимодальность сосредоточена на отношениях и взаимосвязях. Муль-

тимодальные методы фокусируются на этической позиции, которая подчеркива-

ет отношения между людьми и их окружением - как земным, так и космиче-

ским. Сделанные ради любви, а не ради денег фотографии, видео, перформансы

или звукозаписи любителей, зафиксировавшие космические артефакты (Сивков

2019), металлические сани из старых ракетных ускорителей, упавших на Землю,

сделанные сборщиками космического металла на Севере России (Терешин 2020),

или зловеще тихий кампус “Биосферы-2”, внепланетного аналога в пустыне Ари-

зоны (Genovese 2018), - все они рассказывают истории, которые невозможно пе-

редать только словами. Как выразить любовь, заставляющую человека тратить

все свое время на проект, который, возможно, никогда не завершится полетом в

космос? Кто строит сооружения из ракет? Почему в пустыне Сонора существует

оранжерея с тропическим лесом? Все эти истории и смыслы должны быть закре-

плены в идеях и знаниях сообществ, в которых мы работаем. Такая триангуляция

может быть достигнута различными способами, будь то интервью, насыщающие

контекст и смысл, или методологические подходы, намеренно основывающиеся

на коллаборации. Слово “мульти” в мультимодальности напоминает нам (и требу-

ет) о том, что необходимо учитывать как можно больше точек зрения и рассказы-

вать более полную историю. Поэтому использование мультимодальных методов

является выражением отношений, которые этнографы устанавливают со своими

собеседниками, сообществами и средой. Это процесс, в котором исследователи,

сотрудники музеев и аудитории берут повседневные объекты и возвышают их

посредством повествования и художественного представления;

- наконец, мультимодальность - это процесс и ремесло. Богатство репрезен-

тации является продуктом мультимодального этнографического процесса только

тогда, когда этот процесс осуществляется с “вниманием и заботой” (Shryock 2016),

т.е. как ремесло, отделенное от махинаций капитала. А. Шрайок считает, что эт-

нография - это не то, что приходит после исследования, как пишет Т. Ингольд

(Ingold 2014), это процесс, который «начинается до полевой работы, пересма-

тривается во время ее и продолжает развиваться после периодов взаимодействия

“лицом к лицу”» (Shryock 2016). Как этический праксис и как форма ремесла

мультимодальность связана с этнографией с самого начала. Это подразумевает,

например, вдумчивое рассмотрение вопроса о том, какую камеру использовать

для этнографической съемки: цифровую, пленочную или мобильный телефон.

Выбор может быть основан на чем угодно - от уникальных возможностей каждо-

го инструмента до его доступности, стоимости и даже логистики. Суть в том, что

нам, антропологам, необходимо продумать, как и почему мы используем те или

иные инструменты. В некоторых условиях цифровая фотография является оче-

видным выбором, в некоторых предпочтительным или необходимым средством

Дженовезе Т.Р. Мультимодальные подходы к изучению музеев космоса

35

может быть пленка. В последнем случае внимание к процессу - это вопрос о

том, какие типы пленки можно использовать во время исследования; важны цвет,

температура, светочувствительность и, конечно, способ ее проявки. Поможет ли

вашему проекту звуковой ландшафт окружающей среды? Какой микрофон лучше

всего его запишет? В случае с мобильными телефонами, какие приложения будут

использоваться и почему? Какие фотографии будут зарезервированы для заме-

ток, а какие будут выложены (кем и когда) в открытый доступ? Заинтересованы

ли вы в воспроизведении визуальной культурной эстетики ваших собеседников

или придерживаетесь собственных стиля и формы? Этот процесс выходит далеко

за рамки исследования и включает в себя тщательный отбор фотографий, кото-

рые будут использованы для создания истории: какую историю они расскажут?

для кого? и как (и нужно ли) их редактировать? Большинство этнографов уже

подходят к написанию статей как к мультимодальному процессу, требующему

внимательного отношения и рассмотрения. Я предлагаю шире распространить

эту практику. И если мы подойдем к альтернативным мультимодальным методам

серьезно и целенаправленно, мы даже найдем способ вырваться из оков гравита-

ции - или, возможно, это слишком амбициозная задача.

Благодарности

Исследование поддержано Премией Рэя Мэддена (The Ray Madden Research

Award) и факультетом антропологии Университета Северной Аризоны (The

Department of Anthropology at Northern Arizona University).

Огромная благодарность моим коллегам Дику Поуису и Райану Андерсону,

которые были моими соратниками при теоретизировании мультимодальных ме-

тодов, и наши идеи были учтены в этой статье. Я благодарен Денису Сивкову за

редактуру этого материала.

Примечания

1 Хотя после президентства Д. Трампа и утверждения его администрацией так

наз. постправдивого мира эти две концепции, похоже, тектонически разрывают-

ся, что, возможно, будет иметь катастрофические последствия для простых аме-

риканцев, особенно когда речь идет об отсутствии в стране адекватных мер реа-

гирования на пандемии и беспрепятственном распространении неэмпирических

теорий заговора. При этом катастрофический длительный конфликт истины и

авторитета можно увидеть на примере таких американских государственных уч-

реждений, как Центр по контролю заболеваний (CDC), который издал директивы,

прямо противоречащие научным данным (напр., нежелание агентства предостав-

лять информацию о том, что COVID распространяется в основном по воздуху, и

отмена предписаний о применении масок, несмотря на горы доказательств того,

что эта мера значительно снижает передачу вируса). Эти директивы CDC интер-

претируются большинством американских общественных деятелей как истина в

основном благодаря накопленному организацией политическому капиталу, а не

утверждениям, вытекающим из поддающихся проверке и воспроизводимых на-

учных исследований.

Источники и материалы

Chow 2022 - Chow D. Virgin Galactic Opens Ticket Sales to the General Public //

opens-ticket-sales-general-public-rcna16279

36

Этнографическое обозрение № 5, 2022

Genovese 2018 - Genovese T.R. The Decadence and Depravity of Biosphere 2 //

decadence-and-depravity-of-biosphere-2

Gorman 2014 - Gorman A. How to Avoid Sexist Language in Space // Space Age

Archaeology.

sexist-language-in-space.html

Lee 2015 - Lee D.N. When Discussing Humanity’s Next Move to Space, the

Language We Use Matters // Scientific American Blog. 26.03.2015. https://blogs.

scientificamerican.com/urban-scientist/when-discussing-humanity-8217-s-next-

move-to-space-the-language-we-use-matters

Luscombe 2018 - Luscombe R. SpaceX Rocket Set to Overshoot Mars and Hurtle

science/2018/feb/07/elon-musk-space-car-overshoot-mars-asteroid-belt

Oman-Reagan 2016 - Oman-Reagan M. Sexism in the Oxford Dictionary of English //

the-oxford-dictionary-of-english-6d335c6a77b5#.qexe2sm5i

Shryock 2016 - Shryock A. Ethnography: Provocation // Fieldsites. 03.05.2016. https://

culanth.org/fieldsights/ethnography-provocation

Wall 2016 - Wall M. SpaceX’s Elon Musk Unveils Interplanetary Spaceship to Colonize

spacex-mars-colony-ship.html

Научная литература

Сивков Д.Ю. Освоение космоса в домашних условиях: любительская космонавтика

в современной России // Этнографическое обозрение. 2019. № 6. С. 67-79.

Терешин М.Р. Поля падения: пространство космоса на реке Мезень //

Сибирские исторические исследования.

2020.

№ 1. С.

53-74.

Askew K.M., Wilk R.R. (eds.) The Anthropology of Media: A Reader. Malden: Blackwell

Publishers, 2002.

Banks M., Morphy H. Visual Anthropology. New Haven: Yale University Press, 1999.

Banks M., Ruby J. Made to Be Seen: Perspectives on the History of Visual Anthropology.

Chicago: University of Chicago Press, 2011.

Bateson G., Mead M. Balinese Character: A Photographic Analysis. N.Y.: New York

Academy of Sciences, 1942.

Bauman R., Briggs C.L. Voices of Modernity: Language Ideologies and the Politics of

Inequality. Cambridge: Cambridge University Press, 2003.

Berger P.L., Luckmann T. The Social Construction of Reality: A Treatise in the

Sociology of Knowledge. N.Y.: Anchor Books, 1967.

Bourgois P., Schonberg J. Righteous Dopefiend. Berkeley: University of California

Press, 2009.

Boyer D. From Media Anthropology to the Anthropology of Mediation // The SAGE

Handbook of Social Anthropology / Eds. R. Fardon et al. L.: SAGE Publications,

2012. P. 383-392.

Carr E.S. Enactments of Expertise // Annual Review of Anthropology. 2010. Vol. 39.

Collins S.G., Durington M., Gill H. Multimodality: An Invitation // American

Anthropologist. 2017. Vol. 119. No. 1. P. 142-146.

Daston L., Galison P. Objectivity. Brooklyn: Zone Books, 2007.

De León J. The Land of Open Graves: Living and Dying on the Migrant Trail. Oakland:

University of California Press, 2015.

Дженовезе Т.Р. Мультимодальные подходы к изучению музеев космоса

37

Edward E. 2015. Anthropology and Photography: A Long History of Knowledge and

7540763.2015.1103088

Edwards E. Anthropology and Photography, 1860-1920. New Haven: Yale University

Press, 1992.

Edwards E., Hart J. (eds.) Photographs Objects Histories: On the Materiality of Images.

N.Y.: Routledge, 2004.

El Guindi F. Visual Anthropology: Essential Method and Theory. Walnut Creek:

AltaMira Press, 2004.

Ellingson T. The Myth of the Noble Savage. Berkeley: University of California Press, 2001.

Fedorowicz S.C. Towards Gonzo Anthropology: Ethnography as Cultural Performance //

Journal of Inquiry and Research. 2013. Vol. 98. P. 55-70.

Feyerabend P. Against Method. L.: Verso, 2010 [1975].

Geertz C. The Interpretation of Cultures. Boston: Beacon, 1973.

Genovese T.R. Going Gonzo: Тoward a Performative Practice in Multimodal

Ethnography // Entanglements. 2019. Vol. 2. No. 1. P. 97-110.

Ginsburg F.D., Abu-Lughod L., Larkin B. (eds.) Media Worlds: Anthropology on New

Terrain. Berkeley: University of California Press, 2002.

Heider K.G. Ethnographic Film. Austin: University of Texas Press, 2006.

Hill J.H. The Everyday Language of White Racism. Oxford: Wiley-Blackwell, 2008.

Hobbes T. Leviathan. L.: Penguin Classics, 1985 [1651].

Hoffman D. Monrovia Modern: Urban Form and Political Imagination in Liberia.

Durham: Duke University Press, 2017.

Howes D. Multisensory Anthropology // Annual Review of Anthropology. 2019.

Ingold T. That’s Enough about Ethnography! // HAU: Journal of Ethnographic Theory.

Koppl R. The Social Construction of Expertise // Society. 2010. Vol. 47. No. 3. P. 220-226.

Lott J.R. Public Schooling, Indoctrination, and Totalitarianism // Journal of Political

Economy. 1999. Vol. 107. No. S6. P. S127-S157.

MacDougall D. The Visual in Anthropology // Rethinking Visual Anthropology / Eds.

M. Banks, H. Morphy. New Haven: Yale University Press, 1999. P. 276-295.

Mead M. Visual Anthropology in a Discipline of Words // Principles of Visual

Anthropology / Ed. P. Hockings. Paris: Mouton Publishers, 1975. P. 3-10.

Moser S. The Devil Is in the Detail: Museum Displays and the Creation of Knowledge //

1379.2010.01072.x

Odo D. Photography and Anthropology // History of Photography. 2013. Vol. 37.

Pai H.I. Capturing Visions of Japan’s Prehistoric Past: Torii Ryūzō’s Field Photographs of

“Primitive” Races and Lost Civilizations (1896-1915) // Looking Modern: East Asian

Visual Culture from Treaty Ports to World War II / Eds. J. Purtle, H.B. Thomsen. Chicago:

Center for the Art of East Asia and Art Media Resources, 2009. P. 258-286.

Pink S. Doing Visual Ethnography: Images, Media, and Representation in Research.

Los Angeles: SAGE, 2001.

Pink S. The Future of Visual Anthropology: Engaging the Senses. N.Y.: Routledge, 2006.

Pinney C. Photography and Anthropology. L.: Reaktion Books, 2011.

Ruby J. Picturing Culture: Explorations of Film and Anthropology. Chicago: University

of Chicago Press, 2000.

Sagan C. Cosmos. N.Y.: Ballantine Books, 1980.

38

Этнографическое обозрение № 5, 2022

Sammler K.G., Lynch C.R. Spaceport America: Contested Offworld Access and

the Everyman Astronaut // Geopolitics. 2021. Vol. 26. No. 3. P. 704-728.

Saunders D.B. Neoliberal Ideology and Public Higher Education in the United States //

Journal for Critical Education Policy Studies. 2010. Vol. 8. No. 1. P. 41-77.

Sefcovic E.M.I. Toward a Conception of “Gonzo” Ethnography // Journal of Communication

Stolzenberg N.M. “He Drew a Circle That Shut Me Out”: Assimilation, Indoctrination,

and the Paradox of a Liberal Education // Harvard Law Review. 1993. Vol. 106. No. 3.

P. 581-667.

Turner S. What Is the Problem with Experts? // Social Studies of Science. 2001. Vol. 31.

No. 1. P. 123-149.

R e s e a r c h A r t i c l e

Genovese, T.R. Multimodal Approaches to the Study of Space Museums

[Mul’timodal’nye podkhody k izucheniiu kosmicheskikhmuzeev].Etnograficheskoe

EDN: HZGMTG ISSN 0869-5415 © Russian Academy of Sciences © Institute of

Ethnology and Anthropology RAS

Arizona State University (P.O. Box 870802, Tempe, AZ 85287-0802, USA)

Keywords

multimodal anthropology, anthropological theory, ethnography, space museums,

frontier

Abstract

Although ethnographic modes other than writing have always existed within

anthropological research, there has long been a growing epistemological tension in the

discipline between writing and “other methods” - photography, film, sound, drawing,

dance, etc. Proponents of these alternative methods practice what has recently been

called “multimodal anthropology.” In this article, using fieldwork conducted at space

museums in the US, I will show that multimodal methods are not only complementary

to the written word, but essential tools of research in their own right. Multimodal

approaches to participant observation and documentary analysis help contextualize the

knowledge, theories, and experiences of both anthropologists and their interlocutors.

Such collaborative experiences are particularly important for the study of space museums;

these sites themselves are multimodal environments that rely on crafting visual, tactile,

and performative spectacles for the public and, therefore, require ethnographic methods

that go beyond written field notes. In this sense, space museums become liminal spaces

for visitors, evoking affects and reflections about humanity’s place and purpose in the

universe, about national victories in space, and about liberation from earthly gravity.

A multimodal approach to research, particularly in space museums, allows for visual

and performative anthropological methods to become a fundamental ethnographic craft,

alongside writing.

References

Askew, K.M., and R.R. Wilk, eds. 2002. The Anthropology of Media: A Reader. Malden:

Blackwell Publishers.

Дженовезе Т.Р. Мультимодальные подходы к изучению музеев космоса

39

Banks, M., and H. Morphy. 1999. Visual Anthropology. New Haven: Yale University Press.

Banks, M., and J. Ruby. 2011. Made to Be Seen: Perspectives on the History of Visual

Anthropology. Chicago: University of Chicago Press.

Bateson, G., and M. Mead. 1942. Balinese Character: A Photographic Analysis.

New York: New York Academy of Sciences.

Bauman, R., and C.L. Briggs. 2003. Voices of Modernity: Language Ideologies and the

Politics of Inequality. Cambridge: Cambridge University Press.

Berger, P.L., and T. Luckmann. 1967. The Social Construction of Reality: A Treatise in

the Sociology of Knowledge. New York: Anchor Books.

Bourgois, P., and J. Schonberg. 2009. Righteous Dopefiend. Berkeley: University of

California Press.

Boyer, D. 2012. From Media Anthropology to the Anthropology of Mediation. In The

SAGE Handbook of Social Anthropology, edited by R. Fardon, et al., 383-392.

London: SAGE Publications.

Carr, E.S. 2010. Enactments of Expertise. Annual Review of Anthropology 39 (1): 17-32.

Collins, S.G., M. Durington, and H. Gill. 2017. Multimodality: An Invitation. American

Anthropologist 119 (1): 142-146.

Daston, L., and P. Galison. 2007. Objectivity. Brooklyn: Zone Books.

De León, J. 2015. The Land of Open Graves: Living and Dying on the Migrant Trail.

Oakland: University of California Press.

Edwards, E. 1992. Anthropology and Photography, 1860-1920. New Haven: Yale

University Press.

Edwards, E. 2015. Anthropology and Photography: A Long History of Knowledge and

Edwards, E., and J. Hart, eds. 2004. Photographs Objects Histories: On the Materiality

of Images. New York: Routledge.

El Guindi, F. 2004. Visual Anthropology: Essential Method and Theory. Walnut Creek:

AltaMira Press.

Ellingson, T. 2001. The Myth of the Noble Savage. Berkeley: University of California

Press.

Fedorowicz, S.C. 2013. Towards Gonzo Anthropology: Ethnography as Cultural

Performance. Journal of Inquiry and Research 98: 55-70.

Feyerabend, P. (1975) 2010. Against Method. London: Verso.

Geertz, C. 1973. The Interpretation of Cultures. Boston: Beacon.

Genovese, T.R. 2019. Going Gonzo: Тoward a Performative Practice in Multimodal

Ethnography. Entanglements 2 (1): 97-110.

Ginsburg, F.D., L. Abu-Lughod, and B. Larkin, eds. 2002. Media Worlds: Anthropology

on New Terrain. Berkeley: University of California Press.

Heider, K.G. 2006. Ethnographic Film. Austin: University of Texas Press.

Hill, J.H. 2008. The Everyday Language of White Racism. Oxford: Wiley-Blackwell.

Hobbes, T. (1651) 1985. Leviathan. London: Penguin Classics.

Hoffman, D. 2017. Monrovia Modern: Urban Form and Political Imagination in

Liberia. Durham: Duke University Press.

Howes, D. 2019. Multisensory Anthropology. Annual Review of Anthropology 48 (1):

Ingold, T. 2014. That’s Enough about Ethnography! HAU: Journal of Ethnographic

Koppl, R. 2010. The Social Construction of Expertise. Society 47 (3): 220-226.

Lott, J.R. 1999. Public Schooling, Indoctrination, and Totalitarianism. Journal of

Political Economy 107 (S6): S127-S157.

40

Этнографическое обозрение № 5, 2022

MacDougall, D. 1999. The Visual in Anthropology. In Rethinking Visual Anthropology,

edited by M. Banks and H. Morphy, 276-295. New Haven: Yale University Press.

Mead, M. 1975. Visual Anthropology in a Discipline of Words. In Principles of Visual

Anthropology, edited by P. Hockings, 3-10. Paris: Mouton Publishers.

Moser, S.

2010. The Devil Is in the Detail: Museum Displays and the

Creation of Knowledge. Museum Anthropology

33

(1):

22-32.

Odo, D. 2013. Photography and Anthropology. History of Photography 37 (3):

Pai, H.I. 2009. Capturing Visions of Japan’s Prehistoric Past: Torii Ryūzō’s Field

Photographs of “Primitive” Races and Lost Civilizations (1896-1915). In Looking

Modern: East Asian Visual Culture from Treaty Ports to World War II, edited by

J. Purtle and H.B. Thomsen, 258-286. Chicago: Center for the Art of East Asia and

Art Media Resources.

Pink, S. 2001. Doing Visual Ethnography: Images, Media, and Representation in

Research. Los Angeles: SAGE.

Pink, S. 2006. The Future of Visual Anthropology: Engaging the Senses. New York:

Routledge.

Pinney, C. 2011. Photography and Anthropology. London: Reaktion Books.

Ruby, J. 2000. Picturing Culture: Explorations of Film and Anthropology. Chicago:

University of Chicago Press.

Sagan, C. 1980. Cosmos. New York: Ballantine Books.

Sammler, K.G., and C.R. Lynch. 2021. Spaceport America: Contested Offworld

Access and the Everyman Astronaut. Geopolitics

26

(3):

704-728.

Saunders, D.B. 2010. Neoliberal Ideology and Public Higher Education in the United

States. Journal for Critical Education Policy Studies 8 (1): 41-77.

Sefcovic, E.M.I. 1995. Toward a Conception of “Gonzo” Ethnography. Journal of

Sivkov, D.Y. 2019. Osvoenie kosmosa v domashnikh usloviiakh: liubitel’skaia

kosmonavtika v sovremennoi Rossii [Space Exploration at Home: Amateur

Cosmonautics in Modern Russia]. Etnograficheskoe obozrenie 2: 67-79.

Stolzenberg, N.M.

1993.

“He Drew a Circle That Shut Me Out”: Assimilation,

Indoctrination, and the Paradox of a Liberal Education.” Harvard Law Review 106 (3):

581-667.

Tereshin, M.R. 2020. Polia padeniia: prostranstvo kosmosa na reke Mezen’ [Falling

Fields: The Expanse of Outer Space on the Mezen River]. Sibirskie istoricheskie

Turner, S. 2001. What Is the Problem with Experts? Social Studies of Science 31 (1):

123-149.