САМОКАТЕГОРИЗАЦИЯ МОЛОДЕЖИ

В РУССКОЯЗЫЧНОЙ СРЕДЕ ЛАТВИИ В ДИСКУРСИВНЫХ ПРАКТИКАХ

В.В. Волков

доктор социологии (Dr. sc. soc.), ведущий исследователь Института философии и социо-

логии | Латвийский университет (бульвар Калпака 4, Рига, LV-1050, Латвия)

Ключевые слова

социальная самокатегоризация, этническое меньшинство, дискурсивные практики

Аннотация

В статье рассматриваются особенности самокатегоризации русскоязычной молодежи со-

временной Латвии как представителей этнических меньшинств в бытующих в ее среде

дискурсивных практиках. Автор приводит материалы социологического исследования

2000 и 2019 гг., показавшие выраженное стремление опрошенных русских студентов

Риги воспринимать Латвию как этнополитическую систему, в которой этнические мень-

шинства занимают субординированное положение в этносоциальной стратификации и

системе власти. Главным индикатором такого положения выступает, по мнению русских

респондентов, крайне незначительная роль, которая отводится законодательством соци-

альным функциям русского языка в публичном пространстве (в системе образования,

официальной коммуникации и т.д.), а также личный опыт социального продвижения в

трудовой сфере и предпринимательстве.

оциальная самокатегоризация является процессом отнесения личностью

самой себя к той или иной социальной, в том числе и этнической, группе

С

(Haslam 1997: 119-143; McGarty 2018). Важнейшим условием этнической

самокатегоризации выступает этническая дифференциация общества, прони-

зывающая все его сферы и непосредственно влияющая на характер распределе-

ния общественного капитала между различными этническими группами.

В научной литературе представлены различные версии причин социаль-

ной категоризации, включая и этническую. А. Тэджфел и Дж. Тёрнер считали

достаточным основанием для приоритетного отождествления людьми себя с

одними социальными группами и противопоставления другим сам факт кон-

курентной коммуникации между этими группами (Tajfel, Turner 1979: 33-48;

Turner 1985: 77-121). Более широкий контекст причин социальной категори-

зации предлагал Т. Парсонс, связывавший социальные действия с ситуациями,

Статья поступила 01.12.2021 | Окончательный вариант принят к публикации 10.06.2022

Ссылки для цитирования на кириллице / латинице (Chicago Manual of Style, Author-Date):

Волков В.В. Самокатегоризация молодежи в русскоязычной среде Латвии в дискурсивных практи-

EDN: IAOLIO

Vokov, V.V. 2022. Samokategorizatsiia molodezhi v russkoiazychnoi srede Latvii v diskursivnykh

praktikakh [Self-Categorization of Youth in Discursive Practices of the Russian Speaking Milieu

of Lativa]. Etnograficheskoe obozrenie

5:

EDN: IAOLIO

© Российская академия наук | © Институт этнологии и антропологии РАН

132

Этнографическое обозрение № 5, 2022

с “системами ориентаций”, которые включают в себя как природные, так и со-

циальные объекты, в том числе и существующую нормативной-культурную си-

стему общества. При этом действия носят селективный характер, основанный

на “когнитивном различении, локализации и спецификации объектов, которые

… переживаются как имеющие позитивную или негативную ценность для ак-

тора” (Парсонс 2000: 418-419, 433, 459, 466). Схожие представления включены

в теорию социального конструирования реальности П. Бергера и Т. Лукмана,

которые видят в сложившихся социальных институтах общества важнейший

ресурс конструирования социальной категоризации и социальной идентично-

сти (Бергер, Лукман 1995: 99-104). Источником этнической категоризации и са-

мокатегоризации выступают особенности механизмов включения/исключения

в большие социальные и гражданские общности (Gaertner, Dovidio 2005: 71-89;

Агадуллина 2007: 44). Механизмы социального исключения по отношению к

этническим меньшинствам, реализуя дихотомию “мы - они”, препятствуют до-

ступу членов этих групп к престижным социальным ролям и статусам, усиливая

их маргинализацию в обществе и, по словам А.М. Янг, их социальное и поли-

тическое бессилие (рowerlessness) (Young 1988: 272, 275, 280, 283). В конечном

счете это приводит к ослаблению значения общенациональной идентичности в

сознании этнических меньшинств. Механизмы социального исключения реали-

зуют базисные принципы иерархизации социальной системы (Шипунова 2005:

123) и стратифицирования имеющихся социальных, в том числе и этнокультур-

ных ценностей. В условиях, когда в социальной системе ценности этнических

меньшинств исключаются из спектра общественно значимых, неизбежно вы-

страевается категоризация этих групп как субординированных по отношению к

этнонациональному большинству.

Проблематика этнической категоризации тесно переплетается в научных

исследованиях с пониманием особенностей этничности в устойчивых межкуль-

турных взаимодействиях. Существует два полярных подхода к этому вопросу.

В одном из них (например, в работах П. Бурдье, Р. Брубейкера) утверждает-

ся мысль о том, что этничность - это гибкий социальный феномен, постоянно

приспосабливающийся к социальным ситуациям, что не позволяет трактовать

это явление как застывшую социальную категорию, как “группизм” (Брубей-

кер 2012: 19, 23, 25; Бурдье 2005: 15). В другом подходе (например, в теории

Ф. Барта) особо подчеркивается устойчивость этнических границ, этнической

категоризации и самокатегоризации, даже в том случае, когда этнические груп-

пы активно взаимодействуют, обмениваются культурными ценностями и соци-

альными позициями (Барт 2006: 9, 10, 15, 20).

Актуальность понимания процессов этнической категоризации возраста-

ет в многоэтнических обществах, где на официальном, в том числе и законо-

дательном уровне, а также в общественном сознании устойчиво закрепилось

деление общества на национальное большинство и этнические меньшинства.

Тем самым и для этнической самокатегоризации актуальными оказываются как

маркеры этнической идентичности (общее историческое происхождение, раз-

деляемая членами этнической группы культура, язык, религиозные верования

[Stone, Piya 2007: 1457]), так и маркеры этностратификационной идентичности,

характеризующие наиболее распространенные социальные позиции, занимае-

мые представителями этнических групп в системе власти в обществе (Гидденс

1999: 233-265), “жизненные шансы” (Дарендорф 2002: 33-39), вытекающие из

их “типичных возможностей” в обеспечении себя ресурсами и “культурного

престижа” (Вебер 2016: 334; Вебер 2017: 72, 78-82). Как показывает практика

многоэтнических государств, где в общественно-политической жизни постоян-

но акцентируются различия функциональных ролей этнонационального боль-

Волков В.В. Самокатегоризация молодежи в русскоязычной среде Латвии...

133

шинства и этнических меньшинств, этнокультурные и этностратификационные

маркеры могут плавно перетекать друг в друга (Cohen 1978: 379, 383, 386-397).

Cамокатегоризация этнических меньшинств оказывается особо чувстви-

тельна к маркерам, характеризующим позиции этих групп в системе этносоци-

альной стратификации и жизненных шансов (Wirth 1945). Особенно ощущение

такой связи с системой этносоциального неравенства актуально для тех этни-

ческих меньшинств, которые слабо представлены в структурах государствен-

ной власти, в социально престижных видах деятельности и профессиях и в от-

ношении к идентичности которых доминирующий этнополитический дискурс

реализует практики исключения. В такой ситуации представители этнических

меньшинств существенно актуализируют в своей этнической самокатегориза-

ции дихотомию “мы - они” (Taijfel 1970: 96-98), “ощущение исключения как

осознания границ, которые отделяют от других” (Як 2017: 87). В результате

либеральные идеалы о плюралистическом характере национальной идентично-

сти, включающей в себя ценности этнокультурных идентичностей меньшинств,

утрачивают связь с реальностью, где культивируются как раз “групповые” ка-

тегоризации, что в определенной степени ставит под сомнение оптимистичные

представления Р. Брубейкера о формуле “этничности без групп”.

Важным способом презентации этнической самокатегоризации являются

дискурсивные практики, посредством которых подчеркивается связь с рефе-

рентными группами (Bamberg 2005: 223; Benwell, Stokoe 2006: 2), с ценностя-

ми групповой идентичности (Colombo, Senatore 2004: 48-62), актуализируется

пространство конфликтующих социальных интересов (Labarta, Dolón 2005:

313-317), оценивается характер реализуемой социальной власти (Mayes 2010:

189-210). Через дискурсивные практики выстраивается категориальное соци-

альное познание мира в формах микро, макро и суперструктур (Ван Дейк 1989:

122-130, 170, 184). При этом самокатегоризация личности в нарративе перени-

мает “канонические наррации” тех социальных групп, с которыми происходит

идентификация (Рождественская 2010: 5-8, 19, 21).

Место феномена этнической категоризации

в общественной жизни Латвии

Этническая категоризация является чрезвычайно распространенным фак-

том частной и общественной жизни в Латвии. Это напрямую связано с высо-

кой степенью этнокультурного разнообразия в стране в целом и в крупнейших

городах в частности, что формирует плотность внутриэтнических контактов,

создающих условия для “этнической кластеризации” (Эйдхейм 2006: 52) обще-

ственной жизни этнических групп. В Латвии, согласно данным ЦСУ, в 2021 г.

проживало 1 873,1 тыс. человек, из них 1 187,9 тыс. латышей (63,4% всего на-

селения) и 685,2 тыс. представителей других этнических групп, что составляло

36,6% от общей численности населения страны, в том числе 463,6 тыс. русских

(24,5% всех латвийцев). Особо высока доля русских среди жителей семи круп-

нейших городов: Риги, Даугавпилса, Лиепаи, Юрмалы, Елгавы, Резекне, Вент-

спилса - 35,5% (329,1 тыс., или 71% всего русского населения) (подсчитано по:

Iedzīvotāju skaits 2022).

Потребность в самокатегоризации как этнической группы в рамках латвий-

ского общества вытекает из длительного присутствия русского населения на

территории Латвии, а также воспроизводящихся на протяжении многих поколе-

ний этнокультурных практик. Об устойчивости таких практик свидетельствуют

особенности лингвистической самоидентификации русского населения Латвии,

этнического выбора партнеров при заключении брака, политического участия

134

Этнографическое обозрение № 5, 2022

русского и в целом русскоязычного населения в течение всего периода с 1991 г.

Среди всех наиболее крупных этнических групп Латвии - латышей, русских,

белорусов, украинцев и поляков, составляющих 94,9% всего населения (2017.

gadā 2018), только для латышей и русских родным является язык их этнической

группы. Для латышей Латвии родным языком латышский является в 95,7% слу-

чаев, для русских русский язык - в 94,5% случаев, для украинцев украинский

язык - в 27,2%, для поляков польский язык - в 19,4%, для белорусов белорус-

ский язык - в 18,8% (подсчитано по: Iedzīvotāju 2021). Только для латышей

и русских по сравнению с другими крупными этническими группами Латвии

(за исключением цыган) характерно заключение браков в основном с партне-

рами своей национальности (2017. gadā 2018). Так, в 2019 г. латышки в 81%

случаев заключали брак с латышами, русские женщины в 52,5% - с русскими

мужчинами, украинки в 9,9% - с украинцами, польки в 7,7% - с поляками, бе-

лоруски в 76% - с белорусами. При этом по сравнению с советским временем

увеличилась доля русских женщин, выходящих замуж за латышей. В 1970 г. эта

доля составляла 16,8%, в 1980-м - 15,5%, в 1990-м - 15,9%, в 2000-м - 22,7%,

в 2010-м - 26,3%, в 2019-м - 28,2% (подсчитано по: ILN050. 2021).

Самокатегоризации русского населения как этнической группы способству-

ет также сознательный выбор общеобразовательных школ, где преподавание,

согласно закону об образовании, ведется билингвально, при сочетании латыш-

ского и русского языка. Такие школы даже по классификации Министерства об-

разования и науки рассматриваются как учебные заведения с “русским языком

преподавания”. Как показывает официальная статистика, доля обучающихся

на русском языке в общеобразовательных школах Латвии в последние 15 лет

практически не меняется и держится на уровне 25-27%, хотя за 1990-е годы

эта доля существенно снизилась (Волков 2013: 177-196). В 2015-2016 учебном

году на русском языке обучалось 55,8 тыс., или 27,6% латвийских школьников

(Izglītības 2017; Skolēnu 2017), в 2019-2020 учебном году (более свежих данных

нет) - 54,4 тыс., или 25,4% всех латвийских учеников 1-12 классов (Izglītojamo

2021). Стабилизация интереса школьников к обучению в общеобразовательных

школах Латвии на русском языке явно свидетельствует о потребности сохра-

нять и воспроизводить коллективную этнокультурную идентичность.

Этническая категоризация усиливается особенностями этнополитической

реальности в Латвии, в которой сочетаются как принципы этнического плю-

рализма, равноправия представителей различных этнических групп, так и

представление о большей ценности латышской этнокультурной идентичности

по сравнению с идентичностью этнических меньшинств, что отстаивается во

всех важнейших этнополитических документах Латвии, включая Конституцию

(Latvijas 2020), Закон об образовании (Izglītības 2020), Закон о языке (Valsts

2020). Например, поправки 2014 г. в Конституцию закрепляют принцип субор-

динации идентичностей различных национальностей Латвии уже в понятии

“нации”, которая рассматривается именно как “латышская нация”. В свою оче-

редь, этнические меньшинства рассматриваются лишь как часть “народа Лат-

вии” (Latvijas 2020).

Институциональные особенности политической системы проявляются в

воспроизводстве общественно-политических практик русского населения как

крупнейшего этнического меньшинства. Т.к. во всех правительственных пар-

тиях доля представителей русского населения или крайне ничтожна, или отсут-

ствует вовсе, то эта группа населения ориентирована на создание “собственных”

политических партий. Партии, которые в своих программах ориентируются на

интересы русского населения (вопросы образования на русском языке, пробле-

ма безгражданства среди русскоязычного населения и т.д.), занимают устой-

Волков В.В. Самокатегоризация молодежи в русскоязычной среде Латвии...

135

чивую нишу в парламенте, а также в муниципальных советах территорий с

высоким удельным весом русского населения. Так, на выборах в латвийский

Сейм в 1993 г. партии “Согласие Латвии, возрождение народному хозяйству” и

“Равноправие” вместе располагали в парламенте 20 местами из 100 (5. Saeimas

2021). Результаты выборов в 6-й Сейм (1995 г.) “Партии народного согласия” и

“Социалистической партии Латвии” принесли 11 мест (6. Saeimas 2021). В 7-м

Сейме (1998 г.) у “Партии народного согласия” было 16 мест (7. Saeimas 2021).

В 8-м Сейме (2002 г.) политическое объединение “За права человека в еди-

ной Латвии” стало второй по численности фракцией парламента с 25 местами

(8. Saeimas 2021). В 9-м Сейме (2006 г.) “Центр Согласия” и объединение по-

литических организаций “За права человека в единой Латвии” имели 23 места

(9. Saeimas 2021). В 10-м Сейме (2010 г.) у “Центра Согласия” было 29 мест

(10. Saeimā 2021), в 11-м Сейме (2011 г.) - 31 место (11. Saeimas 2021). С 2011 г.

у “Согласия” - крупнейшая фракция парламента. В 12-м Сейме (2014 г.) у со-

циал-демократической партии “Согласие” было 24 места (12. Saeimas 2021) и в

13-м Сейме - 23 места (13. Saeimas vēlēšanas 2021).

Этническая категоризация стимулируется не только степенью интеграции

личности в группу, но также и практиками социального исключения из других

групп. В доступной официальной статистике в Латвии после 1991 г. нет инфор-

мации о месте представителей этнических групп в системе социальной, в том

числе и социально-профессиональной стратификации, об их присутствии среди

политической элиты. В этом смысле статистика времен Российской империи,

Латвийской Республики (1918-1940 гг.), а также СССР показывает значительно

более полную картину характера этносоциальной стратификации в указанные

периоды истории Латвии, чем в современных условиях (Волков 2013: 178-181).

Но даже анализируя доступную информацию о составе государственно-по-

литической, общественной элиты Латвии, можно сказать, что русское насе-

ление в ней практически не представлено, за некоторым исключением (Вяче-

слав Домбровский как представитель партии Реформ в период 2013-2014 гг.

был министром образования и науки, а также министром экономики; с 2021 г.

Мария Голубева как представитель партии “Развитию/За!” является министром

внутренних дел, единственным русским министром в правительстве (Ministru

2021); Нил Ушаков в период 2018-2019 гг. был мэром Риги. Но среди советни-

ков премьер-министра (Darbinieku 2021) или 19 руководителей департаментов

и отделов департаментов правительства нет никого с русским именем и фами-

лией (Valsts 2021). Cреди ректоров всех шестнадцати государственных универ-

ситетов, академий и высших школ также нет ни одного русского. Пропорци-

ональное участие этнических меньшинств Латвии реализовано в основном в

руководстве частных вузов, где лишь пять ректоров из одиннадцати являются

представителями этих этнических групп (Augstākās 2021). В руководстве круп-

ного бизнеса Латвии русских также практически нет. Среди 20 крупнейших

предприятий-налогоплательщиков в 2019 г. представители этнических мень-

шинств были руководителями только в одной компании, причем занимающей

последнюю строчку в этом списке, а среди 60 самых крупных компаний - толь-

ко в шести (BERLAT GRUPA, SIA; GREIS, SIA; GREIS loģistika, SIA; Accenture

Latvijas filiāle; LIVIKO, SIA; BITE Latvija, SIA) (Подсчитано по: TOP 2021).

Самокатегоризация русского населения как субординированного по отно-

шению к латышам этнического меньшинства длительное время является объ-

ектом научного интереса. Социологи отмечают невысокую заинтересованность

латвийской политической элиты в полноценной представленности русского на-

селения в правящем политическом классе, что приводит к низкой степени иден-

тификации этой части населения с Латвией (Koroļeva et al. 2009: 147, 153, 158,

136

Этнографическое обозрение № 5, 2022

159), а также в поддержке реформы образования в школах этнических мень-

шинств и в оценке состояния защиты прав этнических меньшинств (Zepa et al.

2005: 14-15, 37-40; Ījabs 2006: 77). Материалы общелатвийского репрезентатив-

ного социологического исследования, проведенного автором статьи в 2016 г.,

показали, что менее половины как латышей, так и русских оценивают иден-

тичность этнических меньшинств в качестве фактора, позитивно влияющего

на жизнь человека в Латвии. При этом дополнительно проведенные глубинные

интервью с известными в Латвии общественными и политическими деятелями,

представителями научной и творческой интеллигенции выявили различие под-

ходов латышских и русских респондентов к категоризации русских как этниче-

ского меньшинства Латвии. Среди латышских респондентов часто встречается

убеждение в том, что в качестве нормативного идеала для русского меньшин-

ства нужно рассматривать ценностную и лингвистическую ассимиляцию в ла-

тышской среде, где русскому языку отводится место только в частной сфере.

Другая часть респондентов, прежде всего русские, а также те латыши, кто дли-

тельное время объективно отражал в своих публикациях запросы русской об-

щины, считает нормальным для самокатегоризации русского населения Латвии

его полноценную субъектность в структуре латвийского общества, что пред-

полагает полноценный статус русского языка в общественной жизни страны

(Инфантьев 2007; Пазухина 2005; Фейгмане 2000; Apine 1998; Volkov 2018:

18-26). Социологи показывают очень высокую степень распространения в нар-

ративах русского населения Латвии представлений о своем менее значимом об-

щественном статусе по сравнению с латышами (Zirnīte, Assereckova 2016: 30,

50, 72, 81, 96, 142, 156, 165, 187, 198), что оценивается в западной политологии

как факт “разделенной нации” (Agarin, Nakai 2021: 521). Существующие осо-

бенности самокатегоризации русского населения как субординированного эт-

нического меньшинства входят в противоречие с его потребностью в целостном

воспроизводстве своей коллективной этнокультурной идентичности (Volkov,

Kurczewski 2013), с его заинтересованностью в позитивной оценке роли рус-

ских в истории Латвии (Volkov 2021: 114-115).

Материалы социологических исследований

Автор статьи в 2000 и 2019 гг. провел опрос студентов, обучавшихся на рус-

ском языке в трех частных высших учебных заведениях Риги, с целью выявить

наиболее характерные представления об их самокатегоризации как этнических

меньшинств Латвии. Учитывая существенный временной разрыв в проведе-

нии исследования, я также ставил задачи определить, насколько в дискурсив-

ных практиках воспроизводятся представления о латвийском обществе как о

пространстве выраженной этносоциальной стратификации, в которой для ла-

тышей и этнических меньшинств характерны различные статусные позиции,

и насколько характерна преемственность в такой самокатегоризации у респон-

дентов 2000 г., которые примерно половину жизни прожили в условиях СССР,

и у респондентов 2019 г., родившихся в независимой Латвии (ПМА 1; ПМА 2).

В 2000 г. было опрошено 70 респондентов, в 2019 - 75. Количество респон-

дентов каждого из трех вузов (примерно по 20-25) соответствует величине

выборки, принятой в качественном социологическом исследовании, и вполне

достаточно для выявления значимых свойств исследуемого феномена (Glaser,

Strauss 2006: 103-109; Штейнберг 2014: 44, 47). За период наблюдения изме-

нились некоторые характеристики респондентов. По сравнению с 2000 г., когда

доля граждан и неграждан Латвии была примерно одинаковой среди респон-

дентов, в 2019 г. практически все респонденты были гражданами Латвии. Если

Волков В.В. Самокатегоризация молодежи в русскоязычной среде Латвии...

137

в 2000 г. менее трети респондентов связывали свою дальнейшую жизнь с Лат-

вией, то среди респондентов 2019 г. таких было две трети. В 2019 г. заметно

выросла доля респондентов, оценивающих свой уровень знания латышского

языка как “хороший” (в 2019 г. - две трети, в 2000 г. - одна треть).

Студентам было предложено в письменной свободной форме ответить на

один вопрос “Как Вы представляете себе будущее этнических меньшинств и

их языков в Латвии?”. Сама формулировка вопроса для респондентов вовсе не

предполагала необходимость напрямую категоризировать себя как представите-

лей различных национально-политических или этнических общностей. Однако

через содержание индивидуальных дискурсов респондентов можно определить,

насколько востребованы в них оказываются наиболее часто встречающиеся

(нормативные) описания и оценки этнополитической и этносоциальной реаль-

ности в Латвии и места в ней этнических меньшинств, характерные именно для

сознания русского населения, погруженного в преимущественно русскую этно-

культурную среду. В исследовании использовался качественный метод анализа,

позволяющий понять представления респондентов о наиболее типизированных

социальных возможностях в их индивидуальных практиках, связываемых со

статусом латвийских этнических меньшинств. В некоторой степени это иссле-

дование было схоже с описанным М. Уэзерелл и Дж. Поттером методом выявле-

ния чувствительности к тем или иным “интерпретативным репертуарам”, своего

рода комплексам организации идей, которые обнаруживаются в ходе исследова-

ния (Potter, Wiggins 2007: 73, 75; Wetherell, Potter 1988: 168-183).

Результаты исследований показали, что для русской студенческой молодежи

Риги, ориентированной на русскоязычную этнокультурную среду, и в 2000-м,

и в 2019 г. характерен весь спектр представлений о перспективах этнических

меньшинств и их языков в Латвии, о жизненных возможностях, о наиболее ти-

пичных социальных статусах представителей этнических меньшинств, свой-

ственных для среды русского населения Латвии в целом, что подтверждается и в

других исследованиях (Koroļeva et al. 2009; Zepa et al. 2005; Zirnīte, Assereckova

2016). Учитывая большой объем и многообразие высказанных мнений, их со-

держание было сгруппировано по шкале оценок в диапазоне от “будущее этни-

ческих меньшинств и их языков зависит главным образом от их собственных

индивидуальных усилий” до “государственная этнополитика и существующие

политические институты не предполагают полноценное сохранение этнических

меньшинств и их языков”. В целом распределение представлений респондентов

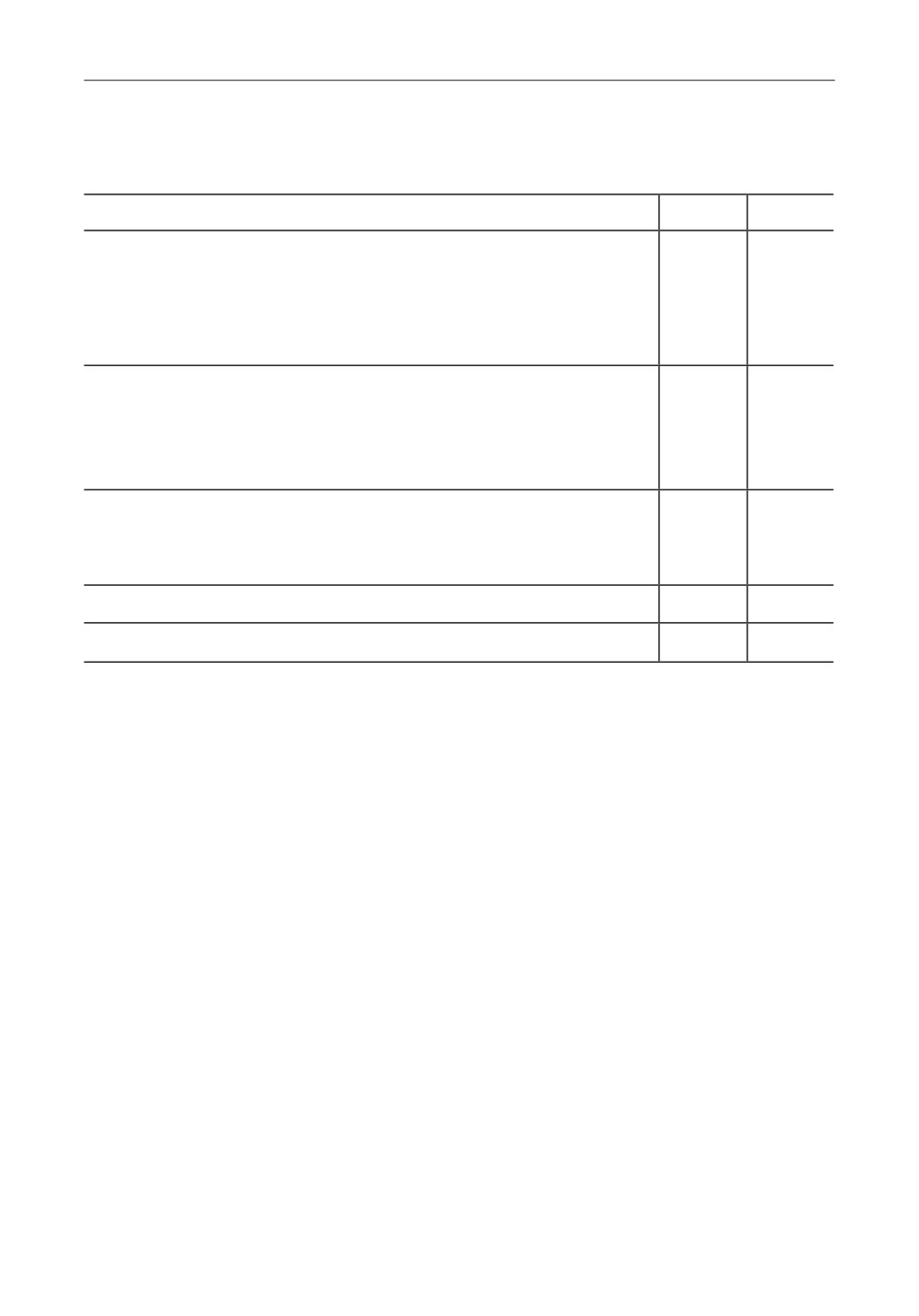

2000 и 2019 гг. представлено в Таблице.

В 2000 г. респонденты более развернуто отвечали на предложенный вопрос,

чем это происходило в 2019 г. Так, среднее количество слов пяти самых объ-

емных нарративов в 2000 г. составило 451 слово, а в 2019 г. - только 94 слова.

Более развернутые эссе в 2000 г. содержали многостороннее описание усло-

вий существования русского населения Латвии, а также своей идентичности

как многослойного явления, в котором этнические элементы переплетались с

общегражданскими, а история латвийских русских рассматривалась в контек-

сте латвийской государственности в ХХ в. Тем самым самокатегоризация рус-

ских студентов как этнического меньшинства была в 2000 г. больше открыта к

новым возможным способам встраивания этнической идентичности в общена-

циональную и общегражданскую. Материалы исследования как 2000 г., так и

2019 г. показали, что абсолютное большинство опрошенных русских студентов

рассматривает свою категоризацию как этнического меньшинства в контексте

общественно-политических позиций русского языка в Латвии.

Именно место русского языка в общественном пространстве Латвии вос-

принимается респондентами 2000 г. и 2019 г. в качестве основного маркера

138

Этнографическое обозрение № 5, 2022

Таблица

Оценка респондентами будущего этнических меньшинств

и их языков в Латвии

2000

2019

1. Будущее этнических меньшинств и их языков зависит в ос-

16

13

новном от индивидуальных усилий представителей этих групп

населения Латвии, от личных потребностей сохранить свой род-

ной язык, от традиций семьи по сбережению русского языка, от

возможностей самого человека сохранить свою идентичность при

интеграции в латвийское общество

2. Будущее этнических меньшинств и их языков зависит в ос-

17

10

новном от большой доли представителей этих групп в населении

Латвии; к тому же прибытие в Латвию большого числа иммигран-

тов из других стран объективно приведет к усилению этнокуль-

турного разнообразия

3. Существующая государственная этнополитика, сложившие-

34

48

ся политические институты, а также плохие отношения между

русскими и латышами не предполагают полноценное сохранение

этнических меньшинств и их языков

4. Другое

1

4

Всего

70

75

места этнических меньшинств в системе этносоциальной стратификации и си-

стеме власти, что оказывает важное влияние и на индивидуальные жизненные

стратегии респондентов. В ответах респондентов, уверенных, что сохранение

русского языка в Латвии - это не столько объект заботы самих русских, сколь-

ко государства, проявляется высокая степень негативной оценки результатов

этнополитики, а тем самым и самокатегоризации как субординированного эт-

нического меньшинства. Здесь же есть смысл упомянуть различные теории

дискурса, которые рассматривают дискурсивную категоризацию как способ ре-

презентации и артикуляции гегемонии (Laclau, Mouffe 2000: vii-xix), реализа-

ции различных видов власти (Фуко 1996: 203-204) и идеологии (Ван Дейк б.г.).

Подавляющее большинство описаний говорит о тесной связи будущего эт-

нических меньшинств с существующей направленностью государственной эт-

нополитики (прежде всего, политики в сфере гражданства, образования, языка),

а также с большой долей этих этнических групп в населении Латвии (51 по-

добное описание в 2000 г. и 58 - в 2019 г.): “Нет будущего у этнических мень-

шинств, так как правительство собирается закрыть русские учебные заведения,

следит, чтобы жители Латвии разговаривали и писали только на латышском,

и не дают спокойно жить другим национальностям” (ПМА 1: ЛР; Ж)1. Созна-

ние респондентов в чрезвычайной степени сконцентрировано на внешних, как

институциональных, так и демографических обстоятельствах их самокатего-

ризации как этнических меньшинств. В то время как индивидуальные и кол-

лективные возможности самих этнических меньшинств не рассматриваются в

качестве основной гарантии сохранить свой язык и идентичность, а следова-

тельно - и сохранить себя как полноценную этнокультурную группу в Латвии

(16 описаний в 2000 г. и 13 - в 2019 г.):

Волков В.В. Самокатегоризация молодежи в русскоязычной среде Латвии...

139

Миноритарные языки продолжат свое существование, так как никто никому не мо-

жет запретить говорить на его родном языке. Но в данной ситуации языки этнических

меньшинств не будут развиваться, а лишь существовать. В будущем в Латвии все равно

будут параллельно существовать латышский и русский языки.

(ПМА 1: ПЖ; Ж)

Национальные языки в Латвии будут существовать до тех пор, пока на ее террито-

рии проживают носители этих языков.

(ПМА 1: ЛР; Ж)

Я думаю, что этническим меньшинствам придется интегрироваться в латышское об-

щество, но все равно они не перестанут говорить на своем родном языке хотя бы дома

или с друзьями, будут отмечать свои национальные праздники.

(ПМА 2: ПЖ; Ж)

Государство может отнять у человека все, что угодно, только не право говорить на

родном языке.

(ПМА 2: ЛР; Ж)

Респонденты в большей степени склонны рассматривать свои референтные

этнические общности как группы, по отношению к которым проводится поли-

тика исключения из полноценной общественной жизни:

Я считаю, что люди терпят угнетение со стороны государства, в котором живут, но

до поры до времени, и терпению придет когда-нибудь конец.

(ПМА 1: ЛР; М)

Все делается для того, чтобы убрать культуру и ценности этнических меньшинств в

Латвии. Если ничего не поменяется, то перспектив не вижу.

(ПМА 2: ЛР; М)

Скорее всего, эти меньшинства уедут в другие страны или перестанут существовать

(активно участвовать в жизни страны).

(ПМА 2: ЛР; Ж)

А вот студенты, у кого имеется личный опыт трудовой или коммерческой

деятельности и социального продвижения, отмечают, что для русского насе-

ления характерны меньшие возможности в достижении достойного качества

жизни, что свидетельствует о субординированном положении этой группы в

системе этносоциальной стратификации:

Мы не можем устроиться на хорошую работу. Не важно, что ты умеешь делать в

профессиональной области, главное быть по профессии “латыш”.

(ПМА 1: ПЖ; Ж)

На данный момент в Латвии идет притеснение этнических меньшинств во всех сфе-

рах и группах населения. С каждым годом становится все сложнее получить работу и

хорошее образование.

(ПМА 1: ПЖ; М)

Особых перспектив не вижу и никаких тенденций на улучшение качества жизни

тоже.

(ПМА 2: ЛР; Ж)

Никаких перспектив для русского населения в Латвии нет. Для других этнических

меньшинств шансы больше.

(ПМА 2: ЛР; Ж)

Перспективы туманны, дискриминация по национальному признаку проявляется

как в решениях правительства, так и при поиске работы.

(ПМА 2: ЛР; М)

140

Этнографическое обозрение № 5, 2022

Причем в 2019 г. по сравнению с 2000 г. доля респондентов, которые были

критичны по отношению к государственной этнополитике, а также к возможно-

стям представителей русского населения претендовать на достойный социаль-

ный статус в этносоциальной стратификации Латвии, даже возросла (48 и 34

описаний соответственно). Удвоение доли респондентов, связывающих свою

жизнь с Латвией, в 2019 г. по сравнению с 2000 г. говорит о выработке механиз-

мов адаптации русского населения к этносоциальным условиям даже при росте

критических настроений к государственной этнополитике. При этом практи-

чески не увеличилась доля респондентов, овладевших латышским языком на

очень высоком уровне, что говорит об отсутствии распространенных стремле-

ний в среде русской молодежи строить карьеру в тех сегментах экономики и

государственной службы, где очень высока доля латышей.

* * *

Этническая категоризация граждан и постоянных жителей чрезвычайно вы-

пукло проявляется в процессах нациестроительства в Латвии. Конституция, ос-

новные законы, регулирующие реализацию этнополитики в сфере гражданства,

языка, образования, программные документы политических партий, дискурсы в

СМИ, отражающие этнополитическую проблематику, как и в начале 1990-х го-

дов, так и сейчас пронизаны делением населения страны на этнические группы

и выстраиванием иерархий общественно-политической ценности их этнокуль-

турных идентичностей. В латвийской социологии практически отсутствуют

масштабные исследования сложившейся системы этносоциальной стратифика-

ции и ее роли в практиках социальной мобильности, характерных для латышей

и представителей этнических меньшинств. Однако даже локальный анализ роли

этнического фактора в заключении браков, в этнополитической мобилизации, в

ориентации на образовательные учреждения, хотя бы частично функциониру-

ющие на русском языке, говорит о важности для русского населения сохранить

свою этническую идентичность (даже при том, что существующая этнополити-

ческая реальность не предполагает полноценное включение русской идентич-

ности в общегражданскую). Материалы социологического исследования 2000 и

2019 гг. показали выраженное стремление опрошенных русских студентов Риги

воспринимать Латвию как этнополитическую систему, в которой этнические

меньшинства в значительно большей степени являются объектом политики ис-

ключения, чем демократической интеграции (политики включения), занимают

субординированное положение в этносоциальной стратификации и системе

власти. Главным индикатором такого положения является, по мнению русских

респондентов, крайне незначительная роль, которая отводится законодатель-

ством социальным функциям русского языка в публичном пространстве (в си-

стеме образования, официальной коммуникации и т.д.), а также личный опыт

социального продвижения в трудовой сфере и предпринимательстве. При этом

респонденты вовсе не склонны дистанцироваться от своей этнической группы,

для них категоризация себя как этнического меньшинства Латвии выступает

важным элементом этнокультурной и гражданской идентичности. Очевидно,

что высокая степень такой самокатегоризации в сознании русской молодежи

ориентирует ее жизненные планы на связь с нишами латвийского общества с

уже сложившимся весомым присутствием этнических меньшинств. Поэтому

вряд ли можно без существенных коррекций принять объяснительную модель

современных этничностей, которые дистанцируются от “группизма” (в духе

П. Бурдье или Р. Брубейкера). По крайней мере особенности нациестроитель-

ства в многонациональной Латвии во многих общественных сферах институци-

Волков В.В. Самокатегоризация молодежи в русскоязычной среде Латвии...

141

онально поддерживают самокатегоризацию латышей и представителей этниче-

ских меньшинств как отдельных групп, закрепляют законодательно иерархию

этнокультурных идентичностей этих групп, что неизбежно приводит к отраже-

нию в общественном сознании этой картины этнической реальности.

Примечания

1 Принятые обозначения: М - мужчина, Ж - женщина; ЛР - гражданин Латвии,

ПЖ - постоянный житель Латвии (ПМА 1; ПМА 2).

Источники и материалы

flogiston.ru/internet/bits/vandijk2.htm.

ПМА 1 - Полевые материалы автора. Эссе 70 студентов Института транспорта

и связи, Балтийской Международной Академии, Института менеджмента

информационных систем, Рига, Латвия, 2000 г.

ПМА 2 - Полевые материалы автора. Эссе 75 студентов Института транспорта

и связи, Балтийской Международной Академии, Института менеджмента

информационных систем, Рига, Латвия, 2019 г.

lv/augstakas-izglitibas-iestades

Darbinieku

2021

darbinieki

Iedzīvotāju 2022 - Iedzīvotāju skaits pēc tautības reģionos, republikas pilsētās,

novados un 21 attīstības centrā gada sākumā - Teritoriālā vienība, Laika periods

POP__IR__IRE/IRE030/table/tableViewLayout1/

gov.lv/pxweb/lv/OSP_OD/OSP_OD__tautassk__taut__tsk2000/TSK00-105.px/

ILN050 2021 - ILN050. Laulību skaits pēc laulāto tautības - Līgavas tautība,

OSP_PUB/START__POP__IL__ILN/ILN050/table/tableViewLayout1/

Izglītības 2017 - Izglītības iestāžu un izglītojamo skaits uz 2016.gada 1.septembri,

kurās apgūst vispārējās pamata un vidējās izglītības programmas // 5.12.2017

dati_IZM_majas_lapai.pdf

Izglītojamo 2021 - Izglītojamo skaits uz 2019. gada 1. septembri vispārējās

lv/media/622/download

id/57980-latvijas-republikas-satversme

com/psychology/view/10.1093/acrefore/9780190236557.001.0001/acrefore-

9780190236557-e-308

ministru-kabineta-sastavs

Skolēnu 2017 - Skolēnu, pedagogu un pedagogu likmju skaita dinamika pamata un

izglitiba/2016_2017/3_skolenuped._un_ped._likmju_skaita_dimanika.pdf

TOP 2021 - TOP 100 lielākie nodokļu maksātāji 2019.gadā // 4.5.2021. https://

blog.lursoft.lv/2020/04/27/top-100-lielakie-nodoklu-maksataji-2019-gada/

142

Этнографическое обозрение № 5, 2022

valodas-likums

strukturvieniba/valsts-kancelejas-direktors

saeimas-velesanas/5-saeimas-velesanas

saeimas-velesanas/6-saeimas-velesanas

saeimas-velesanas/7-saeimas-velesanas

saeimas-velesanas/8-saeimas-velesanas

wdbcgiw/base/saeima9.GalRezS9.vis

velesanas/saeimas-velesanas/10-saeimas-velesanas/10-saeima-ieveletie-deputati

velesanas/saeimas-velesanas/12-saeimas-velesanas

velesanas/saeimas-velesanas/11-saeimas-velesanas

ElectionResults

2017. gadā 2018 - 2017. gadā pastāvīgo iedzīvotāju skaits Latvijā samazinājies par

temas/iedzivotaji/iedzivotaju-skaits/meklet-tema/2402-iedzivotaju-skaita-

izmainas-latvija-2017

Научная литература

Агадуллина Е.Р. Социальная категоризация: основные модели исследования //

Социальная психология: актуальные проблемы исследования. Сборник

научных трудов / Ред. Е.П. Белинская, Т.П. Емельянова. М.: Фонд им.

Л.С. Выготского, 2007. С. 28-51.

Барт Ф. Введение // Этнические группы и социальные границы. Социальная

организация культурных различий / Ред. Ф. Барт. М.: Новое издательство,

2006. С. 9-48.

Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. Трактат по со-

циологии знания. М.: Медиум, 1995.

Брубейкер Р. Этничность без групп. М.: Издательский дом Высшей школы эко-

номики, 2012.

Бурдье П. Социология социального пространства. М.: Институт эксперимен-

тальной социологии; СПб.: Алетейя, 2005.

Ван Дейк Т. Язык. Познание. Коммуникация. М.: Прогресс, 1989.

Вебер М. Хозяйство и общество. Очерки понимающей социологии. Т. 1. Социо-

логия. М.: Издательский дом Высшей школы экономики, 2016.

Вебер М. Хозяйство и общество. Очерки понимающей социологии. Т. 2. Общ-

ности. М.: Издательский дом Высшей школы экономики, 2017.

Волков В.В. Демография русского населения Латвии в ХХ-XXI веках // Этниче-

ская политика в странах Балтии / Ред. В. Полещук, В. Степанов. М.: Наука,

2013. С. 177-196.

Гидденс Э. Социология. М.: Эдиториал УРСС, 1999.

Дарендорф Р. Современный социальный конфликт. М.: РОССПЭН, 2002.

Волков В.В. Самокатегоризация молодежи в русскоязычной среде Латвии...

143

Инфантьев Б. Балто-славянские культурные связи. Лексика, мифология, фоль-

клор. Рига: Веди, 2007.

Пазухина Н. Культурные традиции латвийских староверов в 20-30 гг. ХХ века //

Староверие Латвии / Ред. И. Иванов. Рига, 2005.

Парсонс Т. О структуре социального действия. М.: Академический проект, 2000.

Рождественская Е.Ю. Нарративная идентичность в автобиографическом ин-

тервью // Социология: 4М. 2010. № 30. С. 5-26.

Фейгмане Т. Русские в довоенной Латвии. Рига: Балтийский русский институт,

2000.

Фуко М. Воля к истине: по ту сторону знания, власти и сексуальности. М.: Ка-

сталь, 1996.

Шипунова Т.В. Социальное исключение, отчуждение, насилие и агрессия как

механизмы воспроизводства девиантности // Журнал социологии и социаль-

ной антропологии. 2005. Том VIII. № 4. С. 120-136.

Штейнберг И.Е. Логические схемы обоснования выборки для качественных ин-

тервью: “восьмиоконная” модель // Социология: 4М. 2014. № 38. С. 38-71.

Эйдхейм Х. Когда этническая идентичность становится социальным стигма-

том // Этнические группы и социальные границы. Социальная организация

культурных различий / Ред. Ф. Барт. М.: Новое издательство, 2006. С. 49-71.

Як Б. Национализм и моральная психология сообщества. М.: Издательство Ин-

ститута Гайдара, 2017.

Agarin T., Nakai R. Political Dejection in a Divided Society: a Challenge for Latvia’s

Democracy? // Journal of Baltic Studies. 2021. Vol. 52 (4). Р. 521-546.

Apine I. Latvijas minoritāšu apziņa ceļā uz politisko nāciju // Pilsoniskā apziņa / Ed.

Е. Vēbers. Rīga: LU FSI, 1998.

Bamberg M. Narrative Discourse and Identities // Narratology beyond Literary

Criticism / Ed. J.Ch. Meister. Berlin, NY: Walter de Gruyter, 2005. P. 213-237.

Benwell B., Stokoe E. Discourse and Identity. Edinburgh: Edinburgh University

Press, 2006.

Cohen R. Ethnicity: Problem and Focus in Anthropology // Annual Review of

Anthropology. 1978. Vol. 7. P. 379-403.

Colombo M., Senatore A. The Discursive Construction of Community Identity //

Journal of Community and Applied Social Psychology. 2004. Vol. 15 (1). P. 48-62.

Gaertner S.L., Dovidio J.F. Categorization, Recategorization and Intergroup Bias //

On the Nature of Prejudice. Fifty Years after Allport / Eds. J.F. Dovidio, P. Glick,

L.A. Rudman. Gospons: Blackwell publishing Ltd, 2005. Р. 71-88.

Glaser B.G., Strauss A.L. The Discovery of Grounded Theory. Strategies for

Qualitative Research. New Brunswick, London: Aldine Transaction. A Division

of Transaction Publishers, 2006.

Haslam S.A. Stereotyping and Social Influence: Foundations of Stereotype Consensus //

The Social Psychology of Stereotyping and Group Life / Eds. R. Spears,

P.J. Oakes, N. Ellemers, S.A. Haslam. Blackwell Publishing, 1997. Р. 119-143.

Ījabs I. Russians and Civil Society // Latvian-Russian Relations: Domestic and

International Dimensions / Ed. N. Muižnieks. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds,

2006. P. 74-84.

Koroļeva I., Rungule R., Sniķere S., Aleksandrovs A. Latvijas jaunatnes portrets:

integrācija sabiedrībā un marginalizācijas riski. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds,

2009.

Labarta M., Dolón R. The Discursive Construction of Identities: A Critical Analysis of

the Representation of Social Actors in Conflict // Proceedings of the International

Conference on Critical Discourse Analysis: Theory into Research / Ed. M. Short.

Tasmania: University of Tasmania, 2005. P. 313-317.

144

Этнографическое обозрение № 5, 2022

Laclau Е., Mouffe С. Hegemony and Socialist Strategy. Towards a Radical Democratic

Politics. London: Verso, 2000.

Mayes P. The Discursive Construction of Identity and Power in the Critical Classroom:

Implications for Applied Critical Theories // Discourse & Society. 2010. Vol. 21

(2). P. 189-210.

Potter J., Wiggins S. Discursive Psychology // The Sage Handbook of Qualitative

Research in Psychology. London: Sage, 2007. P. 93-109.

Stone J., Piya B. Ethnic Groups // The Blackwell Encyclopedia of Sociology /

Ed. G. Ritzer. Singapore: Blackwell Publishing Ltd, 2007. P. 1457-1459.

Tajfel H. Experiments in Intergroup Discrimination // Scientific American. 1970.

No. 223 (5). P. 96-103.

Tajfel H., Turner J.C. An Integrative Theory of Intergroup Conflict // The Social

Psychology of Intergroup Relations / Eds. W.G. Austin, S. Worchel. Monterey,

CA: Brooks-Cole, 1979. Р. 33-48.

Turner J. Social Categorization and the Self-Concept: a Social Cognitive Theory of

Group Behavior // Advances in Group Processes / Ed. E. Lawer. 1985. Vol. 2.

Р. 77-121.

Volkov V. Communication of Ethnic Groups in Public Space in Latvia // Ethnicity:

Diversity and Homogenization. 2018. Vol. 15 (1). Р. 4-31.

Volkov V. Features of the Russian Population Collective Identity in Latvia in the

Period 1991-2021 // Europa Ethnica. 2021. Vol. 3/4. P. 112-118.

Volkov V., Kurczewski J. Latvians, Russians and Poles of Present-Day Daugavpils:

Integration, Acculturation and Historic Reconciliation. Rīga: Zinātne, 2013.

Wetherell M., Potter J. Discourse Analysis and the Identification of Interpretive

Repertoires // Analysing Everyday Explanation: A Casebook of Methods /

Ed. C. Antaki. Newbury Park, CA: Sage, 1988. Р. 168-183.

Wirth L. The Problem of Minority Groups // The Science of Man in the World Crisis /

Ed. R. Linton. NY: Columbia University Press, 1945.

Young I.M. Five Faces of Oppression // The Philosophical Forum. 1988. Vol. XIX.

No. 4. Р. 270-290.

Zepa B., Šūpule I., Kļave E., Krastiņa L., Krišāne J., Tomsone I. Ethnopolitical

Tension in Latvia: Looking for the Conflict Solution. Rīga: Baltic Institute of

Social Sciences, 2005.

Zirnīte M., Assereckova M. Visi esam sava laikmeta bērni: krievu dzivesstasti Latvijā.

Rīga: LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2016.

R e s e a r c h A r t i c l e

Volkov, V.V. Self-Categorization of Youth in Discursive Practices of the Russian

Speaking Milieu of Lativa [Samokategorizatsiia molodezhi v russkoiazychnoi

srede Latvii v diskursivnykh praktikakh]. Ethograficheskoe obozrenie, 2022, no.

ISSN 0869-5415 © Russian Academy of Sciences © Institute of Ethnology and

Anthropology RAS

University of Latvia (boulevard Kalpaka 4, Riga, LV-1050, Latvia)

Keywords

Latvia, Russian-speaking youth, social self-categorization, ethnic minority, discursive

practices

Волков В.В. Самокатегоризация молодежи в русскоязычной среде Латвии...

145

Abstract

The article examines various aspects of self-categorization of the Russian-speaking

youth as representatives of ethnic minorities in discursive practices of today’s Latvia.

I draw on the materials of a sociological study conducted in 2000 and 2019, which

showed the expressed desire of the interviewed Russian students of Riga to perceive

Latvia as an ethnopolitical system where ethnic minorities occupy a subordinated

position in the ethnic-social stratification and the system of power. Russian respondents

believe that the main indicator of this perception is the extremely insignificant role

assigned by the legislation to the social functions of the Russian language in the

public space (e.g., in the education system, official communications, etc.), as well

as the personal experience of social advancement in the field of employment and

entrepreneurship.

References

Agadullina, E.R. 2007. Sotsial’naia kategorizatsiia: osnovnye modeli issledovaniia

[Social Сategorization: Basic Research Models]. In Sotsial’naia psikhologiia:

aktual’nye problemy issledovaniia. Sbornik nauchnykh trudov [Social Psychology:

Current Research Issues], edited by E.P. Belinskaia, and T.P. Emel’ianova,

28-51. Moscow: Fond im. L.S. Vygotskogo.

Agarin, T., and R. Nakai. 2021. Political Dejection in a Divided Society: a Challenge

for Latvia’s Democracy? Journal of Baltic Studies 52 (4): 521-546.

Apine, I. 1998. Latvijas minoritāšu apziņa ceļā uz politisko nāciju [Latvian Minority

Consciousness on the Way to a Political Nation]. In Pilsoniskā apziņa [Civic

Consciousness], edited by Е. Vēbers. Rīga: LU FSI.

Bamberg, M. 2005. Narrative Discourse and Identities. In Narratology beyond

Literary Criticism, edited by J.Ch. Meister, 213-237. Berlin, New York: Walter

de Gruyter.

Barth, F. 2006. Vvedenie [Introduction]. In Etnicheskie gruppy i sotsial’nye granitsy.

Sotsial’naia organizatsiia kul’turnykh razlichii [Ethnic Groups and Boundaries:

The Social Organization of Culture Difference], edited by F. Barth, 9-48.

Moscow: Novoe izdatel’stvo.

Benwell, B., and E. Stokoe. 2006. Discourse and Identity. Edinburgh: Edinburgh

University Press.

Berger, P., and Luckmann, T. 1995. Sotsial’noe konstruirovanie real’nosti. Traktat

po sotsiologii znaniia [The Social Construction of Reality]. Moscow: Medium.

Bourdieu, P. 2005. Sotsiologiia sotsial’nogo prostranstva [Socioligy of Social Space].

Moscow: Institut eksperimental’noi sotsiologii; St. Petersburg: Aleteiia.

Brubaker, R. 2012. Etnichnost’ bez grupp [Ethnicity without Groups]. Moscow:

Izdatel’skii dom Vysshei shkoly ekonomiki.

Cohen, R. 1978. Ethnicity: Problem and Focus in Anthropology. Annual Review of

Anthropology 7: 379-403.

Colombo, M., and A. Senatore. 2004. The Discursive Construction of Community

Identity. Journal of Community and Applied Social Psychology 15 (1): 48-62.

Dahrendorf, R. 2002. Sovremennyi sotsial’nyi konflikt [Modern Social Conflict].

Moscow: ROSSPEN.

Eidheim, H.

2006. Kogda etnicheskaia identichnost’ stanovitsia sotsial’nym

stigmatom [When does Ethnic Identity become a Social Stigma]. In Etnicheskie

gruppy i sotsial’nye granitsy. Sotsial’naia organizatsiia kul’turnykh razlichii

[Ethnic Groups and Boundaries: The Social Organization of Culture Difference],

edited by F. Barth, 49-71. Moscow: Novoe izdatel’stvo.

Feigmane, T. 2000. Russkie v dovoennoi Latvii. Riga: Baltiiskii russkii institut.

146

Этнографическое обозрение № 5, 2022

Foucault, M. Volia k istine: po tu storonu znaniia, vlasti i seksual’nosti [Will to

Truth]. Moscow: Kastal’, 1996.

Gaertner, S.L., and J.F. Dovidio. 2005. Categorization, Recategorization and Intergroup

Bias. In On the Nature of Prejudice. Fifty Years after Allport, edited by J.F. Dovidio,

P. Glick, and L.A. Rudman, 71-88. Gospons: Blackwell publishing Ltd.

Giddens, E. 1999. Sotsiologiia [Sociology]. Moscow: Editorial URSS.

Glaser, B.G., and A.L. Strauss. 2006. The Discovery of Grounded Theory. Strategies

for Qualitative Research. New Brunswick, London: Aldine Transaction.

A Division of Transaction Publishers.

Haslam, S.A. 1997. Stereotyping and Social Influence: Foundations of Stereotype

Consensus. In The Social Psychology of Stereotyping and Group Life, edited

by R. Spears, P.J. Oakes, N. Ellemers, and S.A. Haslam, 119-143. Blackwell

Publishing.

Ījabs, I. Russians and Civil Society. In Latvian-Russian Relations: Domestic and

International Dimensions, edited by N. Muižnieks, 74-84. Rīga: LU Akadēmiskais

apgāds.

Infant’ev, B. 2007. Balto-slavianskie kul’turnye sviazi. Leksika, mifologiia, fol’klor.

Riga: Vedi.

Koroļeva, I., R. Rungule, S. Sniķere, and A. Aleksandrovs. 2009. Latvijas jaunatnes

portrets: integrācija sabiedrībā un marginalizācijas riski [Portrait of Latvian

Yougth: Integration in Society and Risks of Marginalisation]. Rīga: LU

Akadēmiskais apgāds.

Labarta, M., and R. Dolón. 2005. The Discursive Construction of Identities: A Critical

Analysis of the Representation of Social Actors in Conflict. In Proceedings of the

International Conference on Critical Discourse Analysis: Theory into Research,

edited by M. Short, 313-317. Tasmania: University of Tasmania.

Laclau, Е., and С. Mouffe. 2000. Hegemony and Socialist Strategy. Towards a Radical

Democratic Politics. London: Verso.

Mayes, P. 2010. The Discursive Construction of Identity and Power in the Critical

Classroom: Implications for Applied Critical Theories. Discourse & Society 21

(2): 189-210.

Parsons, T. 2000. O strukture sotsial’nogo deistviia [The Structure of Social Action].

Moscow: Akademicheskii proekt.

Pazukhina, N. 2005. Kul’turnye traditsii latviiskikh staroverov v 20-30 gg. XX veka.

In Staroverie Latvii [Old Believers of Latvia], edited by I. Ivanov. Riga.

Potter, J., and S. Wiggins. 2007. Discursive Psychology. In The Sage Handbook of

Qualitative Research in Psychology, 93-109. London: Sage.

Rozhdestvenskaia, E.Y. 2010. Narrativnaia identichnost’ v avtobiograficheskom

interv’iu [Narrative Identity in an Autobiographical Interview]. Sotsiologiia: 4M

30: 5-26.

Shipunova, T.V. 2005. Sotsial’noe iskliuchenie, otchuzhdenie, nasilie i agressiia

kak mekhanizmy vosproizvodstva deviantnosti [Social Exclusion, Alienation,

Violence and Aggression as Mechanisms of Reproduction of Deviance]. Zhurnal

sotsiologii i sotsial’noi antropologii VIII (4): 120-136.

Shteinberg, I.E. 2014. Logicheskie skhemy obosnovaniia vyborki dlia kachestvennykh

interv’iu: “vos’miokonnaia” model’[Logical Schemes of Sample Justification for

Qualitative Interviews: “Eight-Window” Model]. Sotsiologiia: 4M 38: 38-71.

Stone, J., and B. Piya. 2007. Ethnic Groups. In The Blackwell Encyclopedia of

Sociology, edited by G. Ritzer, 1457-1459. Singapore: Blackwell Publishing Ltd.

Tajfel, H. 1970. Experiments in Intergroup Discrimination. Scientific American 223

(5): 96-103.

Tajfel, H., and J.C. Turner. 1979. An Integrative Theory of Intergroup Conflict.

Волков В.В. Самокатегоризация молодежи в русскоязычной среде Латвии...

147

In The Social Psychology of Intergroup Relations, edited by W.G. Austin, and S.

Worchel, 33-48. Monterey, CA: Brooks-Cole.

Turner, J. 1985. Social Categorization and the Self-Concept: A Social Cognitive

Theory of Group Behavior. Advances in Group Processes 2: 77-121.

Van Dijk T.

1989. Yazyk. Poznanie. Kommunikatsiia

[Language. Cognition.

Communication]. Moscow: Progress.

Volkov, V.V. 2013. Demografiia russkogo naseleniia Latvii v XX-XXI vekakh

[Demography of the Russian Population of Latvia in the 20th-21st Centuries].

In Etnicheskaia politika v stranakh Baltii [Ethnic Policies in Baltic Countries],

edited by V. Poleshchuk, and V. Stepanov, 177-196. Moscow: Nauka.

Volkov, V. 2018. Communication of Ethnic Groups in Public Space in Latvia.

Ethnicity: Diversity and Homogenization 15 (1), 4-31.

Volkov, V. 2021. Features of the Russian Population Collective Identity in Latvia in

the Period 1991-2021. Europa Ethnica 3/4: 112-118.

Volkov, V., and J. Kurczewski. 2013. Latvians, Russians and Poles of Present-

Day Daugavpils: Integration, Acculturation and Historic Reconciliation. Rīga:

Zinātne.

Weber, M. 2016. Khoziaistvo i obshchestvo. Ocherki ponimaiushchei sotsiologii

[Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology]. Vol. 1, Sotsiologiia

[Sociology]. Moscow: Izdatel’skii dom Vysshei shkoly ekonomiki.

Weber, M. 2017. Khoziaistvo i obshchestvo. Ocherki ponimaiushchei sotsiologii

[Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology]. Vol. 2, Obshchnosti

[Generalities]. Moscow: Izdatel’skii dom Vysshei shkoly ekonomiki.

Wetherell, M., and J. Potter. 1988. Discourse Analysis and the Identification of

Interpretive Repertoires. In Analysing Everyday Explanation: A Casebook of

Methods, edited by C. Antaki, 168-183. Newbury Park, CA: Sage.

Wirth, L. 1945. The Problem of Minority Groups. In The Science of Man in the World

Crisis, edited by R. Linton. New York: Columbia University Press.

Yak, B. 2017. Natsionalizm i moral’naia psikhologiia soobshchestva [Nationalism

and Moral Psychology of Society]. Moscow: Izdatel’stvo Instituta Gaidara.

Young, I.M. 1988. Five Faces of Oppression. The Philosophical Forum XIX (4):

270-290.

Zepa, B., et al. 2005. Ethnopolitical Tension in Latvia: Looking for the Conflict

Solution. Rīga: Baltic Institute of Social Sciences.

Zirnīte, M., and M. Assereckova. 2016. Visi esam sava laikmeta bērni: krievu

dzivesstasti Latvijā [We are All Children of Our Era: Russian Life Stories in

Latvia]. Rīga: LU Filozofijas un socioloģijas institūts.