СТАТЬИ И МАТЕРИАЛЫ

ПОСЛЕ ПРОППА: МИРОВОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

ПОПУЛЯРНЫХ МОТИВОВ,

ОТРАЖАЮЩИХ КОНФЛИКТЫ ВНУТРИ СЕМЬИ

Ю.Е. Березкин

д.и.н., заведующий отделом Америки | Музей антропологии и этнографии им. Петра

Великого (Кунсткамера) РАН (Университетская наб. 3, Санкт-Петербург, 199034, Россия)

Ключевые слова

В.Я. Пропп, миф об Эдипе, волшебная сказка, гендерные оппозиции в фольклоре

Аннотация

В.Я. Пропп увидел в мифе об Эдипе отражение эпохального перехода от передачи цар-

ской власти зятю к ее передаче сыну. Данные о глобальном распространении мотивов,

описывающих конфликт между близкими родственниками и свойственниками, исключа-

ют такую интерпретацию. Как и другие мотивы фольклора и мифологии, они позволяют

реконструировать сферы коммуникации, относящиеся к определенным эпохам. Ни один

из приключенческих (а не мифологических в узком значении) мотивов невозможно свя-

зать с африканской прародиной современного человека. Они возникли уже после выхода

из Африки, хотя в большинстве своем также в палеолите, на что указывает их проник-

новение в Новый Свет. Если тематика мифологических мотивов, для которых вероятно

африканское происхождение, свидетельствует о попытках осмыслить факт смертности

человека, то появление приключенческих повествований указывает на осознание темы

любви и ненависти. В волшебных сказках конфликты неизменно развертываются на вну-

трисемейном уровне, и лишь в бытовых сказках появляется тема социальных конфлик-

тов, характерных для сложных обществ.

Исследование проведено в рамках НИР “Старый и Новый Свет: формирование и разви-

тие древних обществ и популяций” МАЭ РАН

татью “Эдип в свете фольклора”, впервые опубликованную в 1944 г. в

“Ученых записках ЛГУ”, можно рассматривать как документ эпохи; в ней

С

В.Я. Пропп писал, что в истории следует искать причины, породившие

отдельные сюжеты “и самый фольклор”. Когда историческое развитие создает

“новые формы жизни” и это новое проникает в фольклор, старое вступает с ним

Статья поступила 24.03.2022 | Окончательный вариант принят к публикации 24.05.2022

Ссылки для цитирования на кириллице / латинице (Chicago Manual of Style, Author-Date):

Березкин Ю.Е. После Проппа: мировое распределение популярных мотивов, отража-

ющих конфликты внутри семьи // Этнографическое обозрение. 2022. № 5. С. 148-165.

Berezkin, Y.E. 2022. Posle Proppa: mirovoe raspredelenie populiarnykh motivov, otrazhaiushchikh

konflikty vnutri sem’i [After Propp: World Distribution of Popular Motifs that Reflect Intrafamily

EDN: IAPYYZ

© Российская академия наук | © Институт этнологии и антропологии РАН

Березкин Ю.Е. После Проппа: мировое распределение популярных мотивов...

149

“в различные соединения”. “Производя впечатление чистой фантастики, они тем не

менее совершенно независимо друг от друга возникают везде там, где произошли

вызвавшие их к жизни исторические сдвиги”. В истории Эдипа Пропп увидел не

рассказ о шокирующем нарушении универсальных запретов, а трансформирован-

ное под влиянием новых условий представление о передачи власти. Прежний царь

стремится ее сохранить, а молодой претендент - занять его место. Эти стремления

отражены в кривом зеркале волшебной сказки и легенды (Пропп 1976).

В XXI в. немногие воспринимают работу Проппа в контексте гипотезы, изло-

жению которой она посвящена. Статья русского фольклориста продолжает слу-

жить образцом превосходного стиля и умения излагать гипотезу достаточно ясно

для того, чтобы ее можно было доказать или опровергнуть. Гипотеза Проппа не

подтвердилась, но она не была безосновательной. Сейчас ситуация изменилась,

и затронутые ученым проблемы ушли в прошлое. Культурную антропологию и

фольклористику больше не интересуют древние формы социальных отношений -

если это кому-то еще интересно, то археологам, но у них мало ресурсов для тако-

го исследования. Предлагаемая статья тоже написана не ради оспаривания пред-

положений, сделанных много десятилетий назад - с кем сейчас спорить? Речь о

другом. Все мои работы за последние 40 лет в конечном счете преследуют одну

цель, а именно: показать, что история культуры не реагирует на изменение внеш-

них условий согласно строго определенному механизму, а создает непредсказу-

емые и порой причудливые формы. Этот тезис не надо абсолютизировать. Речь

не о том, что реакция культуры на изменение внешних условий произвольна и

от условий вообще не зависит, а о том, что она опосредована идеями и представ-

лениями, которые распространены в обществе. Соответственно, возникающие

варианты культурных форм зависят не только от объективной ситуации, но и от

интенсивности обмена информацией между обществами, и даже простые формы

не обязательно встречаются повсеместно. Большинство явлений культуры рас-

пространены в одних регионах и отсутствуют в других. Вероятность возникно-

вения тех или иных комбинаций признаков не может быть стопроцентной. Если

в истории культуры и есть закономерности, то они не лежат на поверхности, и

выявить их “путем умственного развития” невозможно.

Вопреки мнению Проппа, мы, конечно, не в силах определить исторические

причины, которые порождают сюжеты. Таких причин, скорее всего, и не было.

Фольклор - автономная сфера культуры, слабо влияющая на сферу жизнеобе-

спечения и мало зависящая от нее, поэтому непонятно, почему он вообще дол-

жен что-то отражать, тем более одинаково в разных обществах - “независимо

друг от друга”. Следует уточнить, что речь идет не о всей народной культуре,

а, во-первых, о совокупности сказочных (в широком смысле) сюжетов, описы-

ваемых фольклорными указателями, и, во-вторых, об этиологических сказках

и легендах, мифологической прозе. Этот фольклор связан с действительностью

лишь на уровне тривиальных поверхностных соответствий. Вместе с тем эпи-

зоды и образы, возникавшие в отдельные периоды времени в пределах тех или

иных регионов, не могут не содержать какую-то информацию об историческом

контексте, в котором формировались. Подобная информация является косвенной

и скупой, однако любые крохи знаний об отдаленном дописьменном прошлом

стоят того, чтобы пытаться их извлечь. Другие исторические дисциплины здесь

почти бессильны.

Пропп полагал, что в мифе об Эдипе зафиксирован эпохальный переход от

наследования по женской линии (женившись, мужчина получает статус, кото-

рым обладал тесть) к наследованию по мужской линии - от отца к сыну. Эта

идея была основана на мнении антропологов XIX в., сперва предполагавших

существование в прошлом “матриархата”, а затем матрицентричности в том

150

Этнографическое обозрение № 5, 2022

или ином виде (наследование по женской линии, послебрачное поселение в

доме жены, высокая роль женщины в ритуальной и социальной сферах) (Harris

1968: 196). После появления Этнографического атласа Дж.П. Мердока данная

гипотеза была проанализирована путем сравнения информации по этническим

группам с разным хозяйственным укладом и разной социальной организацией -

от неспециализированных охотников-собирателей до пашенных земледельцев.

Она не подтвердилась (Коротаев 2003: 482-485). Однако постулат Проппа от-

носительно эпохальной смены форм наследования можно опровергнуть и не

выходя за рамки фольклористики. Для этого достаточно сопоставить распро-

странение соответствующих мотивов-эпизодов по миру.

За последние 20 лет созданные нами электронный каталог и цифровая база

данных фольклора и мифологии достигли той степени полноты, которая позво-

ляет анализировать информацию, не прибегая к поиску дополнительных источ-

ников. Пропп подчеркивал необходимость рассматривать проблемы не на из-

бранных материалах, а обращаясь к возможно большему числу традиций. Но на

практике он не мог это сделать и пользовался почти исключительно европейски-

ми данными. Мы находимся в более благоприятной ситуации, имея доступ ко

многим тысячам публикаций по всем регионам планеты. Наличие электронного

каталога позволяет в публикациях не ссылаться на сотни текстов, а предложить

читателям доступный ресурс (Березкин, Дувакин б.г.), где резюме текстов и ука-

зания на источники можно найти по номеру приводимых в статье мотивов. Эти

данные загружаются раз в год, в декабре или в январе, но карты распространения

мотивов обновляются постоянно. Соответствующий сайт (Карта распростране-

ния фольклорно-мифологических мотивов б.г.) имеет логин (customer) и пароль

(aether), которые, однако, не являются большой тайной - по крайней мере для

русскоязычных читателей.

У нас есть и еще одно преимущество. Даже полвека назад, не говоря уже о

1944 г., дописьменная история человечества выглядела невнятно и схематично.

С тех пор положение изменилось. Универсальные термины вроде палеолита или

бронзового века никуда не делись, но это уже не стадии, а условные срезы для об-

щей ориентировки среди совокупности конкретных человеческих сообществ -

очень разных даже в палеолите. За последние 30 лет, благодаря успехам архео-

логии и генетики, древнейшая история Старого и Нового Света стала известна

намного лучше, чем раньше. Именно проекция результатов анализа больших

данных по мифологии и фольклору на эту историю дает приращение знания.

Миф об Эдипе

Начнем с мифа об Эдипе, определив его существенные элементы и ареал.

Пропп выделял в этом сюжете четыре варианта, но они все следуют одной схеме.

Ее специфику определяют два мотива.

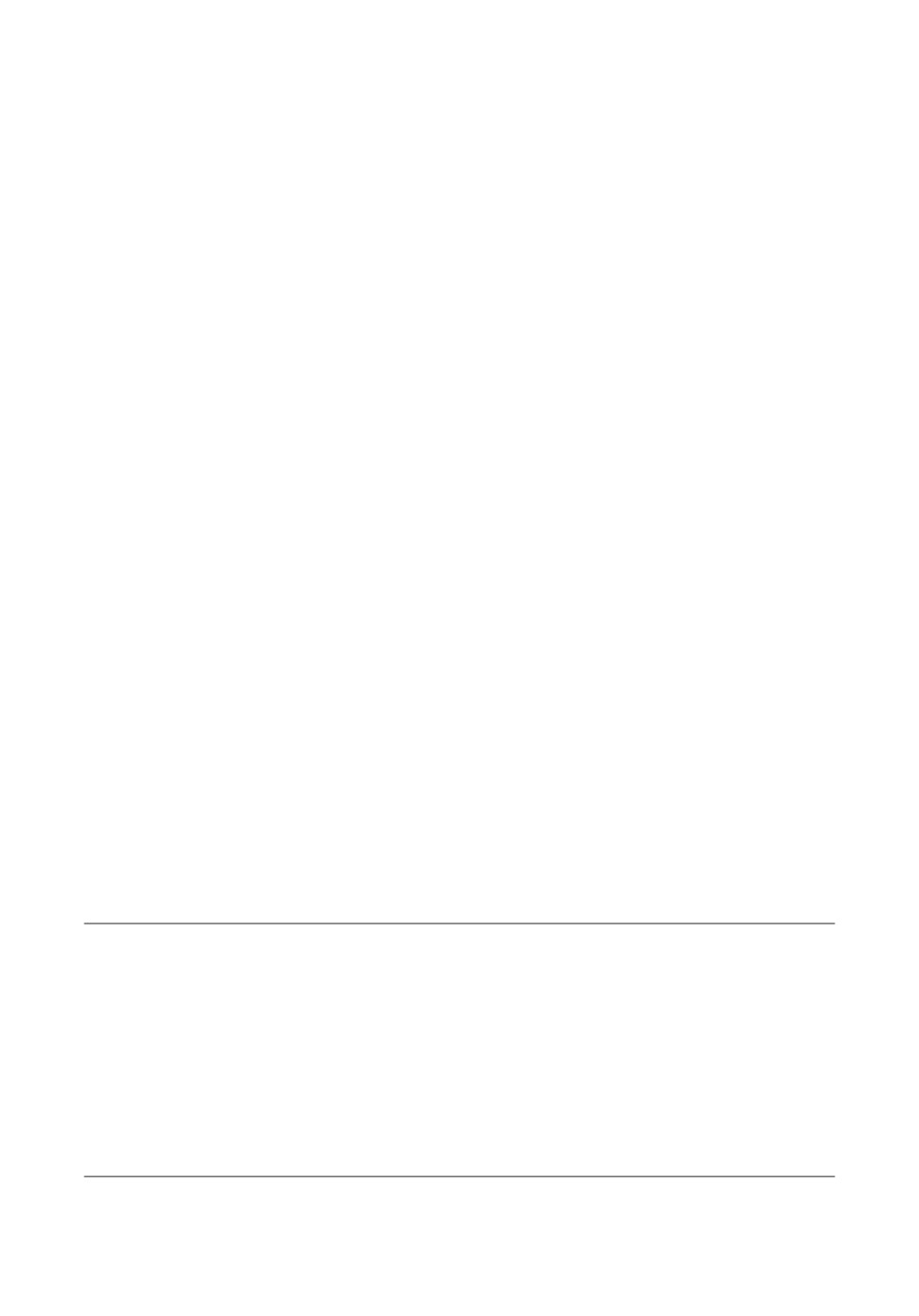

Первый, образующий ядро, без которого сюжет не опознается - f54 (номера

приводятся согласно нашей классификации [Березкин, Дувакин б.г.]). Сами не

ведая того, сын и мать вступают в сексуальную связь, а позже узнают о совер-

шенном инцесте. Этот мотив представлен в Европе, на Кавказе, на Ближнем

Востоке, в Южной Азии и в австронезийском мире (Рис. 1). В Индии у конкани

сходная коллизия возникает между дочерью и отцом, но в целом фабула та же,

что в повествованиях маратхи и каннада, где речь идет о сыне и матери. Х. Ясон

ссылается на гуджаратский текст, но в нем сюжет Эдипа отсутствует, а есть

только мотив пророчества при рождении ребенка (Jason 1989: 41). В Малайзии

и Индонезии f54 зафиксирован у даяков, балийцев, бугов, малайцев Паданга,

мокен и тораджа, а в Микронезии - на островах Капингамаранги, Улити и Трук.

Березкин Ю.Е. После Проппа: мировое распределение популярных мотивов...

151

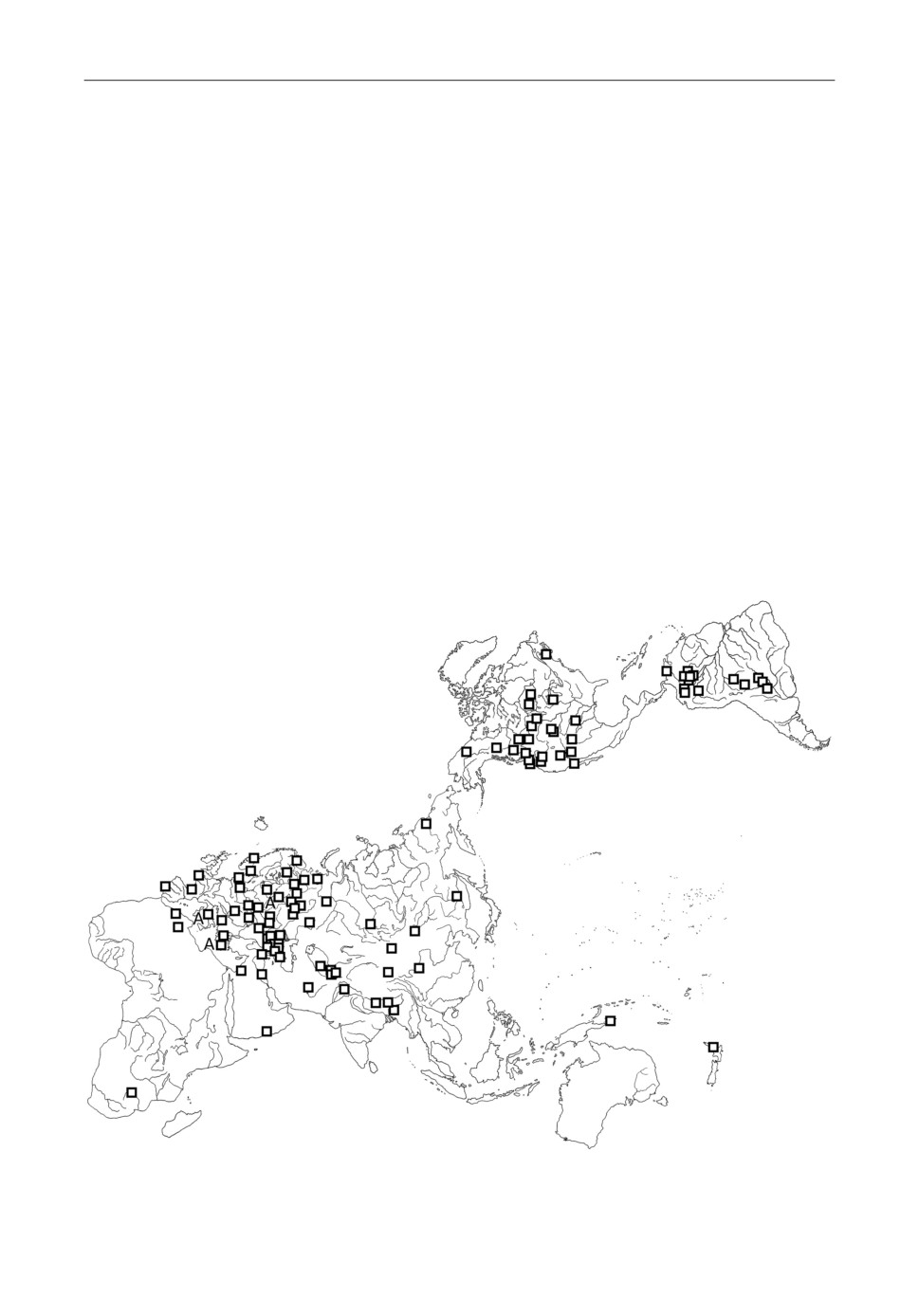

Рис. 1. Распространение двух главных мотивов мифа об Эдипе.

1. Не ведая того, сын и мать вступают в сексуальную связь, а позже узнают

о совершенном инцесте (мотив f54). 2. Не зная, кто перед ним, юноша убивает отца

(мотив f54e). 3. Оба мотива сочетаются. Литерой А здесь и далее отмечены

ранние письменные традиции

Второй мотив - f54e. Не зная, кто перед ним, юноша убивает отца. В евро-

пейских и кавказских традициях оба мотива всегда сочетаются, а в азиатских

это бывает редко. F54e ( Непреднамеренное убийство отца) есть на Хайнане,

Яве и Ломбоке (возможно, также на Бали), а кроме того, у малых народов

Индокитая (мон-кхмеры седанг и стиенг и австронезийцы зярай). О существова-

нии тайского текста мне известно лишь по ссылке в указателе (Uther 2004: 571).

В этих индокитайских повествованиях спасшаяся после потопа женщина зачина-

ет сына от пса, сын вырастает и убивает пса, не зная, что это его отец. Оригиналы

текстов мне недоступны, а по пересказам (Dang Nghiem Van 1993) не о всех под-

робностях можно судить. По крайней мере, в варианте седангов мать сходится

с сыном сознательно, а не случайно. Во всех случаях эта пара становится пра-

родителями человечества или определенной этнической группы. Сюжет проис-

хождения людей от женщины и пса (наш мотив k47a) широко распространен в

Индонезии и по всей юго-восточной окраине Азии. Далее область его распро-

странения продолжается в Северную Америку, резко обрываясь на юге Орегона с

отдельным анклавом в северо-центральной части Великих равнин. Лишь в одном

известном мне яванском варианте мотивы f54 и f54e безусловно сочетаются, но

вряд ли это в самом деле исключительный случай. Нередко юноша намеренно

убивает пса, узнав от матери, что это его отец. Такой вариант не отвечает строго

определению мотива f54, но в конкретных индонезийских традициях эпизоды со-

знательного (со стороны матери) либо случайного инцеста, как и сознательного

либо случайного убийства юношей пса легко заменимы.

152

Этнографическое обозрение № 5, 2022

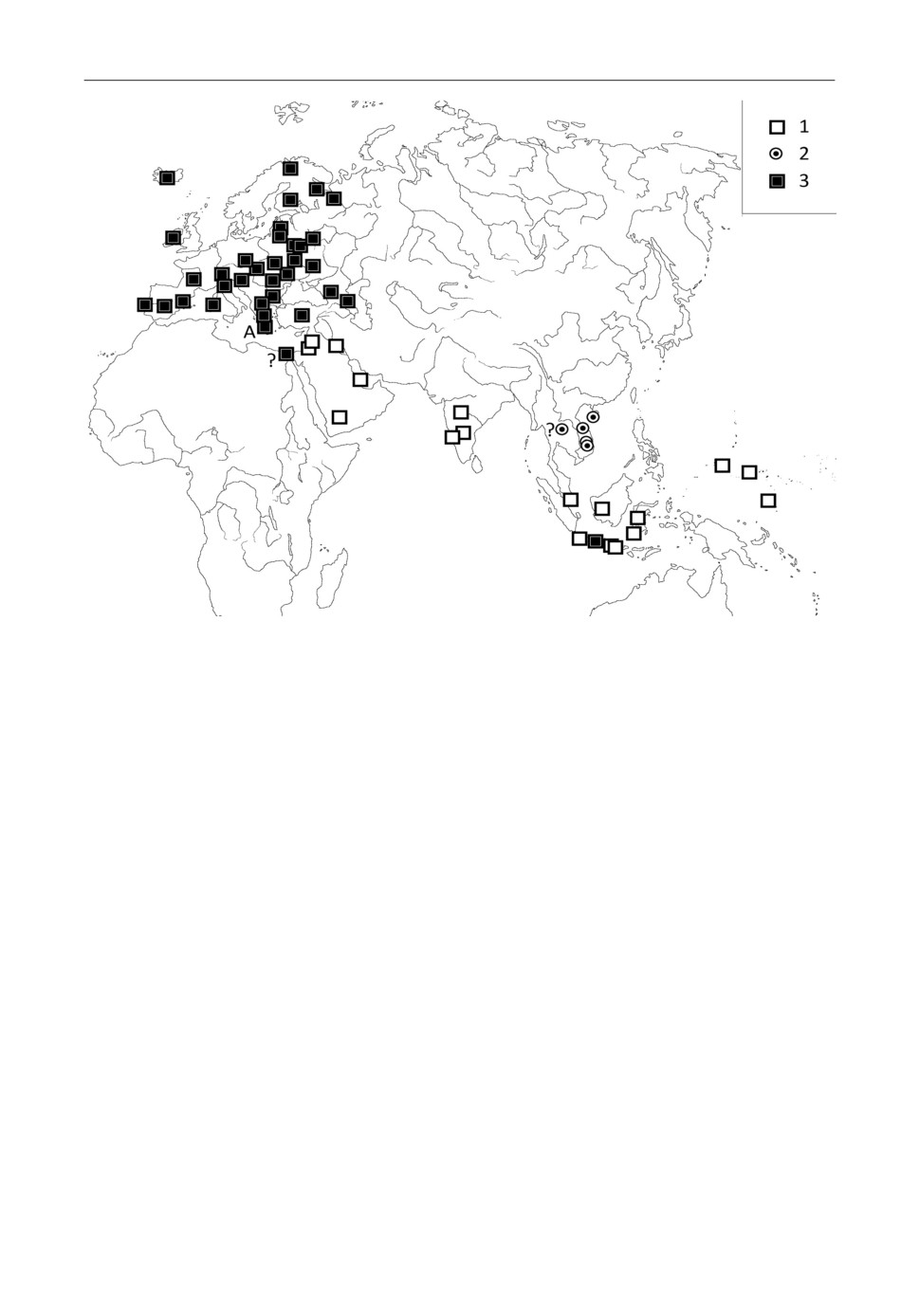

Рис. 2. Распространение сюжета появления людей в результате брака

кровных родственников (мотив c8) в Старом Свете и на северо-западе

Северной Америки. 1. Брата с сестрой. 2. Сына с матерью (мотив c8c)

Можно добавить, что мотив убийства отца-животного (медведя) его сы-

ном-человеком встречается в европейских текстах на сюжеты ATU 301 и 650A

(Aarne-Thompson-Uther [Uther 2004]), но здесь он не связан с мотивом инцеста,

да и весь контекст совершенно другой (Panzer 1910: 23).

Мотив происхождения людей от сына и матери (c8c) характерен для тер-

ритории между северо-восточной Индией (тото), Хайнанем (ли), Явой и се-

веро-западом Новой Гвинеи (меджпрат). Этот ареал вписывается в более об-

ширный, включающий, как и происхождение людей от женщины и пса, всю

юго-восточную окраину Азии. На данной территории прародителями обычно

являются брат и сестра (мотив c8), а пара “сын - мать” выглядит как вариант

той же темы (Рис. 2).

Особого внимания заслуживает присутствие мотива порождения людей

сыном и матерью у древних тюрков. Он известен по китайским источникам

VI-VII вв. н.э. (Кляшторный 1964: 103-105). Предки тюрков были истреблены,

остался лишь искалеченный мальчик. Его спасла от смерти волчица, он сошел-

ся с ней, умер, а она родила от него десятерых сыновей, один из которых стал

предком тюрков Ашина. Сюжет в целом похож на записанный у упомянутых

южных групп (сын сходится с матерью, волк/собака в роли одного из родите-

лей), но отличается от них больше, чем те друг от друга. Нельзя исключать, что

такой вариант восходит к несохранившемуся северокитайскому либо к прото-

алтайскому варианту, распространенному на предполагаемой рядом исследо-

вателей прародине носителей алтайских языков в бассейне Ляохэ (Внутренняя

Монголия - Ляонин) (Linduff et al. 2004: 51-52; Robbeets 2017, 2020).

Березкин Ю.Е. После Проппа: мировое распределение популярных мотивов...

153

Еще один связанный с сюжетом Эдипа мотив - пророчество о судьбе но-

ворожденного героя, невозможность избежать предначертанного. Этот эпизод

включен в определение сюжета 931 в указателе ATU и, по мнению Г.-Й. Утера,

составляет его суть (Uther 2004: 570-571). В Европе мотив пророчества дей-

ствительно важен, однако для сюжета Эдипа не специфичен и встречается в

разном контексте. В связи с сюжетом Эдипа данный мотив есть в Индии, но

отсутствует в Юго-Восточной Азии и Микронезии, равно как и в известных

мне арабских традициях. Он включен в определение сюжета 931 в указателе

аш-Шами (El-Shami 2004), но не ясно - это просто заимствованная из ATU фор-

мула, или она опирается на непереведенные на европейские языки арабские

публикации, о содержании которых я не могу судить. Не ручаюсь за египетский

вариант. Хотя на Рис. 1 он и обозначен черным квадратом, но список эпизодов

у аш-Шами, приведенный для сюжета 931 (как и для всех остальных), не имеет

отсылок к конкретным традициям.

Есть ли между европейскими и азиатскими вариантами историческая связь?

Скорее да, поскольку мотивы f54 и f54e все же представлены в обоих регионах и

больше нигде в мире. При этом между западными и восточными текстами про-

слеживаются систематические различия. В Юго-Восточной Азии речь в основ-

ном идет не о сказках или легендах, а об антропо- либо этногонических мифах

или их реликтах, в которых привлекшая Проппа тема воцарения героя отсутству-

ет. Кроме того, все европейские тексты следуют одной общей схеме и даже могут

восходить к единственному античному первоисточнику, тогда как варианты из

Индокитая и островной окраины Азии разнообразны. Такое разнообразие, как

и этиологическая концовка - доводы в пользу первичности азиатского центра.

Известны и другие фольклорные параллели, эксклюзивно связывающие Европу с

Юго-Восточной Азией (через Индию) (Березкин 2011: 157-168). В любом случае

мы имеем дело не с универсальными закономерностями, определившими неза-

висимое появление и развитие сюжета в отдельных традициях, а с результатом

неповторимого культурного развития в отдельных регионах.

Конфликты героя с отцом и с матерью

Сравним теперь мировое распространение мотивов, обозначенных в нашем

каталоге как k28 (Отец или дядя - враг и соперник) и k102a2 (Конфликт сына

с матерью). В первом случае речь идет о том, что отец молодого героя или же

человек, функционально эквивалентный отцу и в норме помогающий юноше

(это дядя по матери либо изредка заменяющий отца дед), оказывается его вра-

гом и соперником - чаще всего дает трудные поручения с целью его погубить.

В повествованиях с мотивом k102a2 не отец, а мать стремится погубить сына,

поскольку он мешает ее любовной связи. В некоторых американских версиях

говорится не о сыне, а о детях вообще, но маловероятно, что имеются в виду

только дочери. Во всех повествованиях, описывающих вражду юноши с одним

из родителей, причиной конфликта становятся те отклонения от социально при-

емлемого поведения, которые связаны с отношениями полов: отец стремится

отобрать невесту у сына, мать хочет избавиться от сына, поскольку вступает в

связь с разбойником или демоническим существом, предпочитает мужу демо-

нического любовника и т.п.

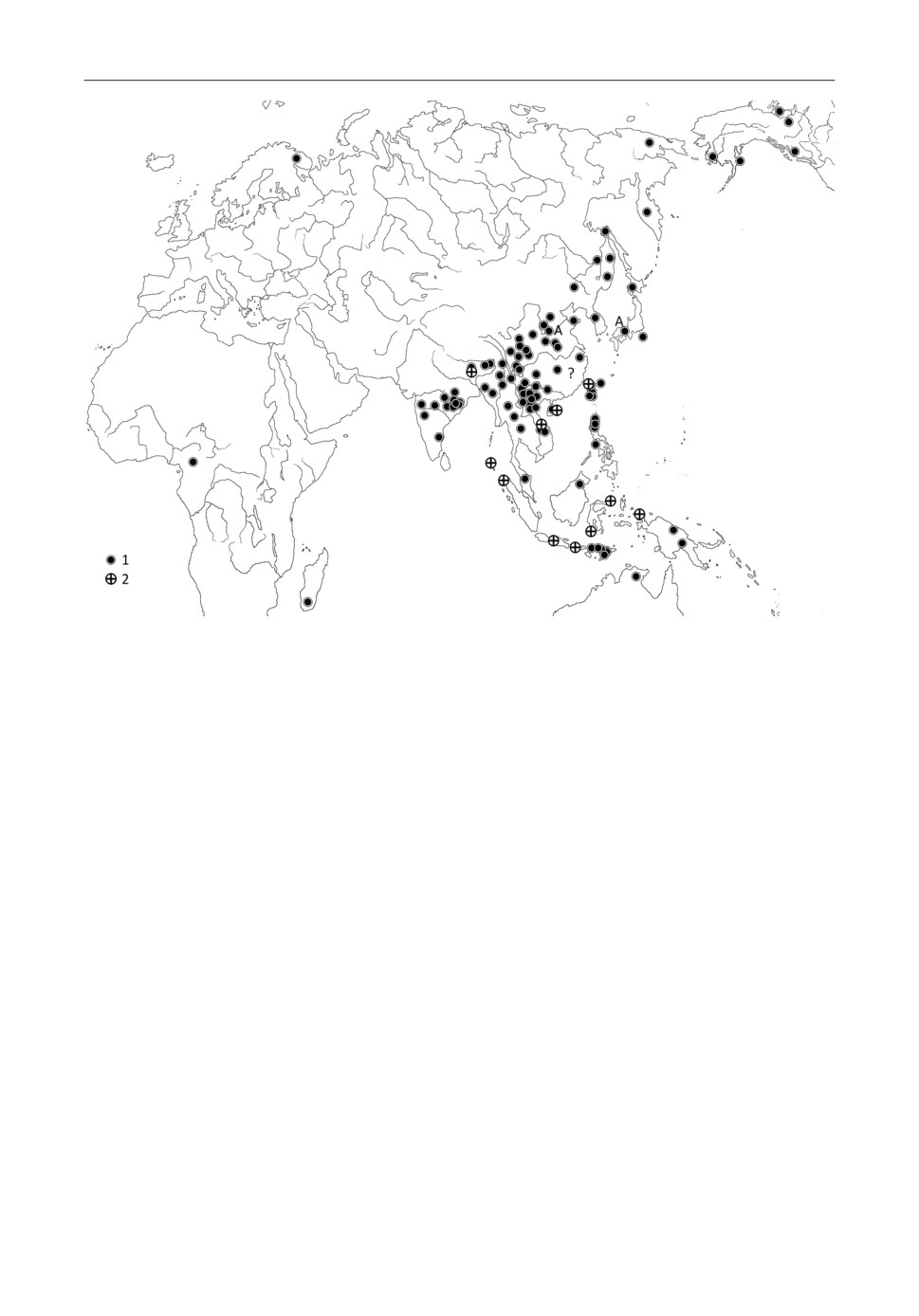

Мотив k28 распространен несоизмеримо шире, чем те, которые образуют

ядро повествований на сюжет Эдипа. Впрочем, даже он не универсален (Рис. 3).

Этот мотив обычен в Африке и Америке, известен в Индонезии, Австралии и

Океании (включая Меланезию), популярен от Балкано-Карпат до Южной Сиби-

ри, Индокитая и Японии, но редок в Западной, Центральной и Северной Европе

154

Этнографическое обозрение № 5, 2022

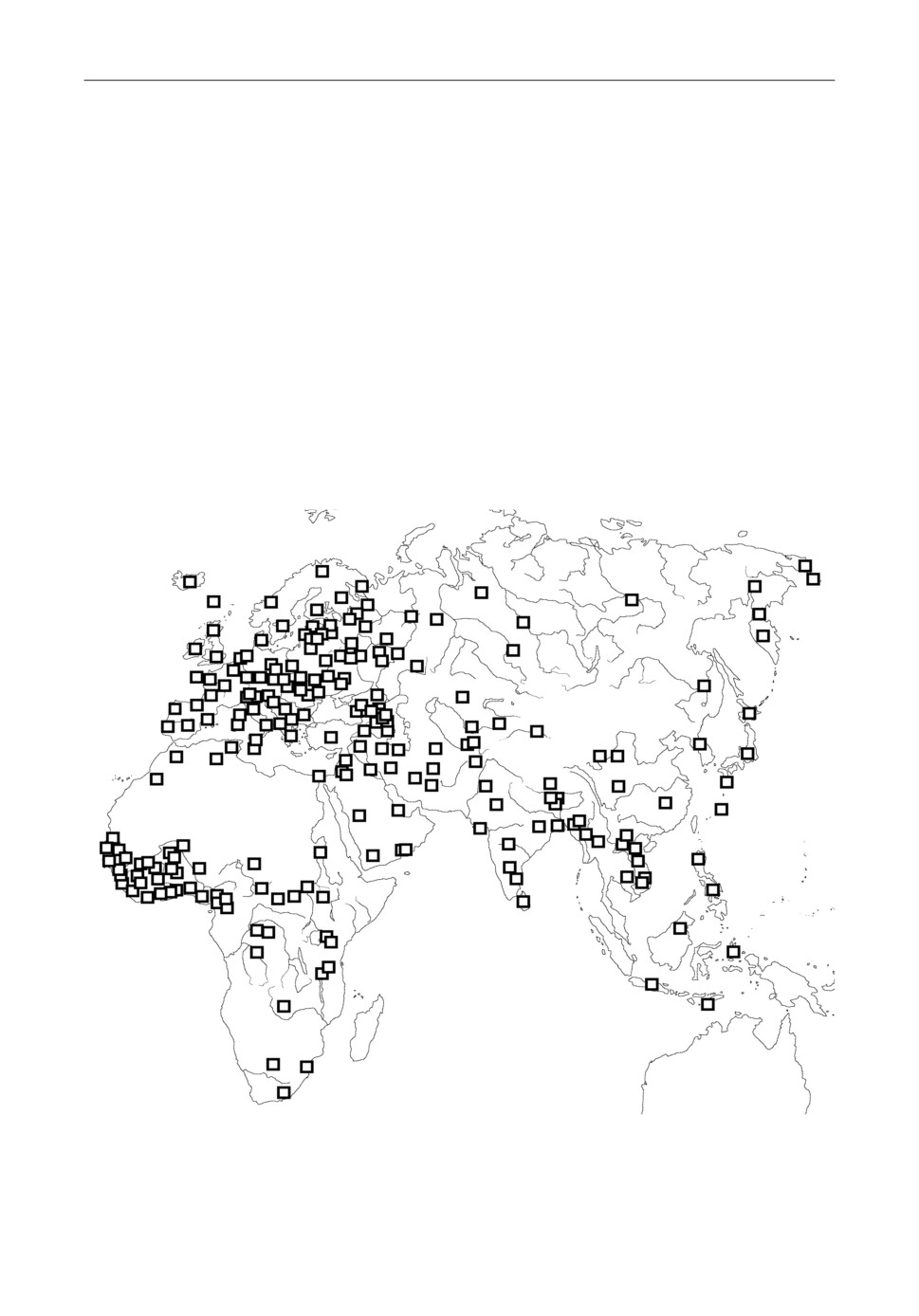

Рис. 3. Распространение мотива k28 (Отец или дядя - враг и соперник).

Дядя по матери или отец молодого героя (либо дед, если он заменяет отца, к

оторый не упомянут) является его врагом и соперником, дает трудные поручения

с целью его погубить

и на большей части Сибири. В Новом Свете он не встречается в Мезоамерике,

а также у эскимосов и атапасков (кроме некоторых аляскинских). Такое рас-

пределение выглядит случайным и не соответствует ни одному из выявленных

планетарных трендов, отражая скорее региональные тенденции встречаемости

отдельных сюжетов, в которых мотив k28 использован. Очевидно, что конфликт

отца с сыном может присутствовать в повествованиях, записанных в любых

регионах независимо от форм хозяйства и социальной организации их обита-

телей. Этот мотив можно было бы назвать общечеловеческим с той оговоркой,

что он не возникает с железной необходимостью всегда и везде. Отсутствие

какой-либо корреляции между данным мотивом и формами социополитиче-

ской организации заставляет отвергнуть и предположение Проппа о его связи

с механизмом передачи властных полномочий (“у более примитивных народов

Америки” - страх перед зятем, а у “более развитого народа зулу” - страх перед

сыном “в пределах одной и той же композиционной схемы” [Пропп 1976: 266).

Сам по себе спор о власти в подобных повествованиях присутствует, но лишь

потому, что в той или иной форме он актуален в любом обществе. Эпохальной,

стадиальной привязки мотив лишен.

Стоит добавить, что и противостояние молодого героя своему отцу либо

своему дяде по матери тоже не обнаруживает корреляции с типом хозяйства и

с уровнем социальной сложности. Конфликт с отцом описан в повествовани-

ях таких охотников-собирателей (в недавнем прошлом, по крайней мере), как

сандаве и хадза Танзании, а у арабов Алжира, желтых уйгуров и дагуров про-

Березкин Ю.Е. После Проппа: мировое распределение популярных мотивов...

155

тивником бывает дядя. В Америке выбор отца либо дяди героя в качестве его

противника типичен для одних культурных ареалов и нетипичен для других -

так же, как и сама тема противостояния юноши с отцом или замещающим его

близким родственником. Фактов, указывающих на эпохальную привязку того

или иного варианта, нет.

Теперь посмотрим, как обстоит дело с конфликтом, основанным на вражде

между юношей и его матерью. Исходя из логики ранних эволюционистов, соот-

ветствующая оппозиция ожидалась бы для патриархальных обществ, поскольку

при столкновении персонажей разного пола именно женщина выступает носите-

лем деструктивного начала. Анализ распространения мотива свидетельствует о

другом.

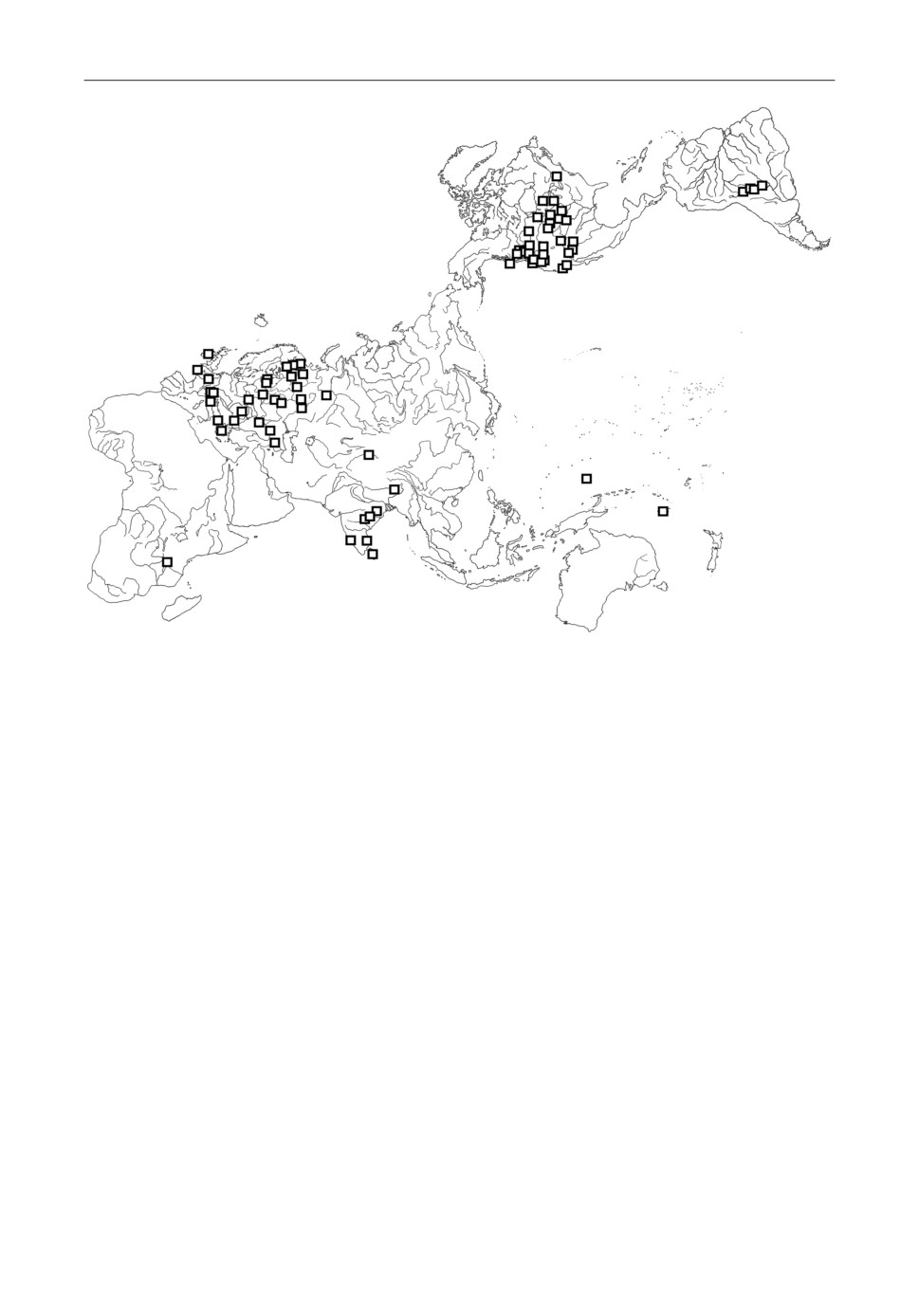

В отличие от эпизодов, связанных с противостоянием сына и отца, эпизоды,

связанные с противостоянием сына и матери, не разбросаны хаотично по миру,

но и не коррелируют с формами общественной организации. Они просто впи-

сываются в один из основных паттернов глобального распространения моти-

вов: Западная/Юго-Западная Евразия и Америка при отсутствии или редкости

в пределах основной части Сибири. В Африке южнее Сахары и в Австралии

и Меланезии мотивы данного комплекса также отсутствуют или встречаются

единично (Рис. 4).

Описанию этого тренда в фольклоре и мифологии мира посвящена только что

вышедшая статья (Березкин 2022). Статистическая обработка эпизодов и образов,

выделенных из десятков тысяч текстов, позволила обнаружить систематические

Рис. 4. Распространение мотива k102a2 (Конфликт сына с матерью).

Мать стремится погубить сына (детей), поскольку он мешает ее любовной связи

и/или в конфликте отца и матери находится на стороне отца

156

Этнографическое обозрение № 5, 2022

параллели между традициями Западной Евразии и Америки. Особенно заметны

подобные мотивы в древнегреческой мифологии, поскольку она фиксирует со-

стояние, предшествовавшее массовому переносу на запад центральноазиатско-

южносибирских мотивов в ходе тюрко-монгольских миграций. О европейско-

американских параллелях в мифологии было известно еще в XIX в., но они долго

не могли получить объяснение. Положение изменилось в последние годы, благода-

ря прочтению ископаемых образцов ДНК из Сибири. До ледникового максимума

и, видимо, также в начале похолодания (ранее 20, но, может быть, и 15 тыс. л.н. -

точных данных пока нет) население Восточной Сибири демонстрирует европей-

ские связи. На рубеже плейстоцена и голоцена около 10 тыс. л.н. местные обитате-

ли становятся похожи на эскимосов и палеоазиатов, а к середине голоцена (6 тыс.

л.н.) они уже выраженно монголоидны. Постепенная смена населения повлекла

за собой расчленение первоначального континуума в пределах бореальной зоны

Евразии. С началом заселения Америки этот континуум оказался продолженным

в Новый Свет. Разумеется, гены не определяют содержание повествований и пред-

ставлений - просто носителями того и другого являются определенные группы

людей (Mao et el. 1921; Sikora et al. 2019).

Мотив вражды между сыном и матерью может быть отнесен к числу запад-

ноевразийско-американских параллелей, исходя как из конфигурации его ареала,

так и из его содержания. Он характерен для Европы, Средней и Центральной

Азии, но удалось обнаружить лишь по одной фиксации в Африке южнее Саха-

ры и в Меланезии, а к югу от Гималаев и в Юго-Восточной Азии нет ни одной.

Сибирь почти вся пуста. На северо-востоке мотив отмечен у тундровых юкагиров

и чукчей, на Аляске - у атапасков кучин, но основная зона его распространения

в Новом Свете - это территория к югу от границы ледниковых щитов в финале

плейстоцена (ок. 12 тыс. л.н.). В Южной Америке зона распространения тянется

полосой от северной Колумбии до Чако, не заходя ни в Анды, ни на восток кон-

тинента.

Реконструируемая бореальная культурная общность примерно соответству-

ет области расселения тех ранних сапиенсов, которые, выйдя из Африки, напра-

вились не на юго-, а на северо-восток, вглубь континента (Lipson, Reich 2017;

Yang, Fu 2017). Почему в фольклоре их потомков возникла тема противостояния

сына и матери, а у потомков тех, кто пошел в Юго-Восточную Азию, она рас-

пространения не получила, сказать невозможно. Скорее всего - случайно. Если

же в социальной организации двух основных общностей за пределами Африки,

существовавших 40 или 20 тысяч лет назад, и было что-то, повлиявшее подоб-

ным образом на их фольклор, то об этом ничего не известно.

Страдающие, подмененные и странствующие персонажи

Рассмотрим еще два “гендерных” мотива - на этот раз связанных с проти-

вопоставлением женских образов, один из которых наделен положительными

характеристиками, а другой - отрицательными. Первый мотив, распространен-

ный почти глобально - k32 (Подмененная женщина, Рис. 5). Мужчина не сразу

замечает, что другая женщина, злой дух или (в Чако) трикстер мужского пола

подменяют его жену или невесту, которая изгнана, заключена в нижнем мире,

убита и т.п. K28 тоже встречается, как мы видели, едва ли не повсеместно, но

он очень прост, в то время как k32 соответствует относительно сложной фабуле.

Этот мотив известен во множестве вариантов, и лишь некоторые из них отмече-

ны в ATU на правах самостоятельных типов (403, 404, 408). Вместе с тем мотив

отсутствует в Австралии, а также на юге и востоке Южной Америки.

В Африке данный мотив известен повсюду, включая койсанов, но вряд ли

Березкин Ю.Е. После Проппа: мировое распределение популярных мотивов...

157

это указывает на его древнее африканское происхождение. Его поздний перенос

в Африку из Азии кажется вероятнее по ряду причин. Во-первых, африканский

фольклор вообще насыщен приключенческими мотивами азиатского происхож-

дения (Березкин 2013: 153-214). Во-вторых, если бы 50 тыс. л.н. k32 был настоль-

ко популярен у наших африканских предков, что далее стал частью культурного

наследия как тех групп переселенцев, которые направились в северную Евразию,

так и тех, которые мигрировали в направлении ее индо-тихоокеанской окраины,

то его отсутствие в Австралии и в наиболее удаленных от Панамского перешейка

областях Южной Америки вызывает удивление. Ведь именно в этих изолирован-

ных районах следовало бы ожидать сохранения архаики. В-третьих, ни в одной

из древних мифологий Старого Света мотив k32 обнаружить не удалось, хотя в

позднем фольклоре Европы и ряда других регионов он исключительно популярен.

Частота встречаемости мотива k32 в Старом Свете выше, чем в Новом,

что связано с большей плотностью информационной сети и распространени-

ем сказочных сюжетов в период после античности. Учитывая высокую частоту

встречаемости k32 в пределах индо-тихоокеанской окраины Азии, в том числе

в Меланезии, древняя прародина могла находиться скорее в Восточной, чем в

Западной Евразии, откуда мотив и проник в Америку. В Китае он, скорее всего,

распространен повсюду, а недостаточная частота фиксаций вызвана тем, что я

мог воспользоваться лишь старой публикацией В. Эберхарда, который отметил

наличие соответствующего сюжета в провинциях Гуандун, Хубэй, Чжэцзян,

Ганьсу, Сычуань и Шаньдун (Eberhard 1937: 47-52). Во время работы по гранту

РНФ 18-18-00361, включавшей перевод фольклорных текстов, опубликованных

Рис. 5. Распространение мотива k32 (Подмененная женщина).

Мужчина не сразу замечает, что другая женщина, злой дух или (в Чако)

трикстер мужского пола подменяют его жену или невесту, которая изгнана,

заключена в нижнем мире, убита и т.п.

158

Этнографическое обозрение № 5, 2022

в китайских академических изданиях, основной упор был сделан на мифоло-

гию, а сказки в массе своей остались, к сожалению, не переведенными.

Уверенности в том, что мотив k32 не распространился из Африки и не воз-

никал многократно в разных районах мира, добавляет сравнение его ареала с

ареалом еще одного “женского” мотива, который у нас фигурирует под номером

k56 (Достойная награждена, недостойная наказана, Рис. 6). Одна из девочек, де-

вушек или молодых женщин (жен одного мужчины) встречается с персонажем,

способным награждать и наказывать. Она ведет себя правильно, получает награ-

ду. Другая (другие) пытается все повторить, но ведет себя неправильно и наказа-

на (редко: не награждена). В указателе ATU этому мотиву соответствует тип 480

(The kind and the unkind girls), хотя, как обычно, следующее за названием типа

определение избыточно и основано на описании одних вариантов и игнориро-

вании других. Нет сомнений, что k56 распространился позже, чем k32 (Рис. 6).

В Западной Евразии он известен примерно с той же частотой, что и k32, но в Оке-

ании и Америке вовсе отсутствует, а в Сибири редок. Полное отсутствие мотива к

востоку от Берингова пролива при наличии на северо-востоке Сибири практиче-

ски однозначно указывает на то, что в Берингоморье он проник недавно - позже

не только заселения американской Арктики палеоэскимосами (5-4,5 тыс. л.н.), но

Рис. 6. Распространение мотива k56 (Достойная награждена, недостойная наказана).

Одна из девочек, девушек или молодых женщин (жен одного мужчины) встречается с

персонажем, способным награждать и наказывать. Она ведет себя правильно, получает

награду. Другая (другие) пытается все повторить, но ведет себя неправильно и наказана

(редко: не награждена). В Новом Свете мотив отсутствует

Березкин Ю.Е. После Проппа: мировое распределение популярных мотивов...

159

Рис. 7. Распространение мотива k35 (Подмененный мужчина).

Обманщик выдает себя за героя, чтобы занять его положение и,

как правило, овладеть его женщиной

и миграции на восток эскимосов туле 800 л.н. В ранних письменных традициях

как k56, так и k32 отсутствуют. Поскольку в Африке южнее Сахары обычны оба

мотива, а k56 распространялся, о чем только что было сказано, недавно, то и k32

вряд ли был известен нашим африканским предкам.

Мужской аналог k56, мотив k56b, “Достойный награжден, недостойный на-

казан”, есть как в Древней Греции, так и в Америке и Меланезии, хотя встре-

чается там реже, чем k32. Это значит, что мужской вариант (k56b) распростра-

нился намного раньше, чем женский (k56), и достиг Берингоморья еще в тот

период, когда шло активное заселение Нового Света.

Выше было сказано, что мотив вражды сына с отцом (k28) распространен

почти повсеместно, а мотив вражды сына с матерью (k102a2) может считаться

одним из реликтов древней бореальной общности, протянувшейся от Европы

до Северной Америки. Аналогичным образом различны типы ареалов пове-

ствований о подмененных брачных партнерах разного пола. В паре с k32 (Под-

мененная женщина) существует гендерно симметричный мотив Подмененного

мужчины (k35): обманщик выдает себя за героя, чтобы занять его положение и,

как правило, овладеть его женщиной. И если k32 распространен почти по всей

ойкумене, кроме Австралии и части Южной Америки, то k35 - в основном в

Северной Америке и в Западной Евразии, т.е. там же, где и k102a2 (Конфликт

сына с матерью, Рис. 7). Южноамериканских, южноазиатских и океанийских

фиксаций k35 мало, а в Африке удалось обнаружить лишь один случай.

Последняя пара мотивов, которую уместно упомянуть - поиск брачного

партнера героем либо героиней. Речь идет о мотивах k176 (Мужчина отправ-

160

Этнографическое обозрение № 5, 2022

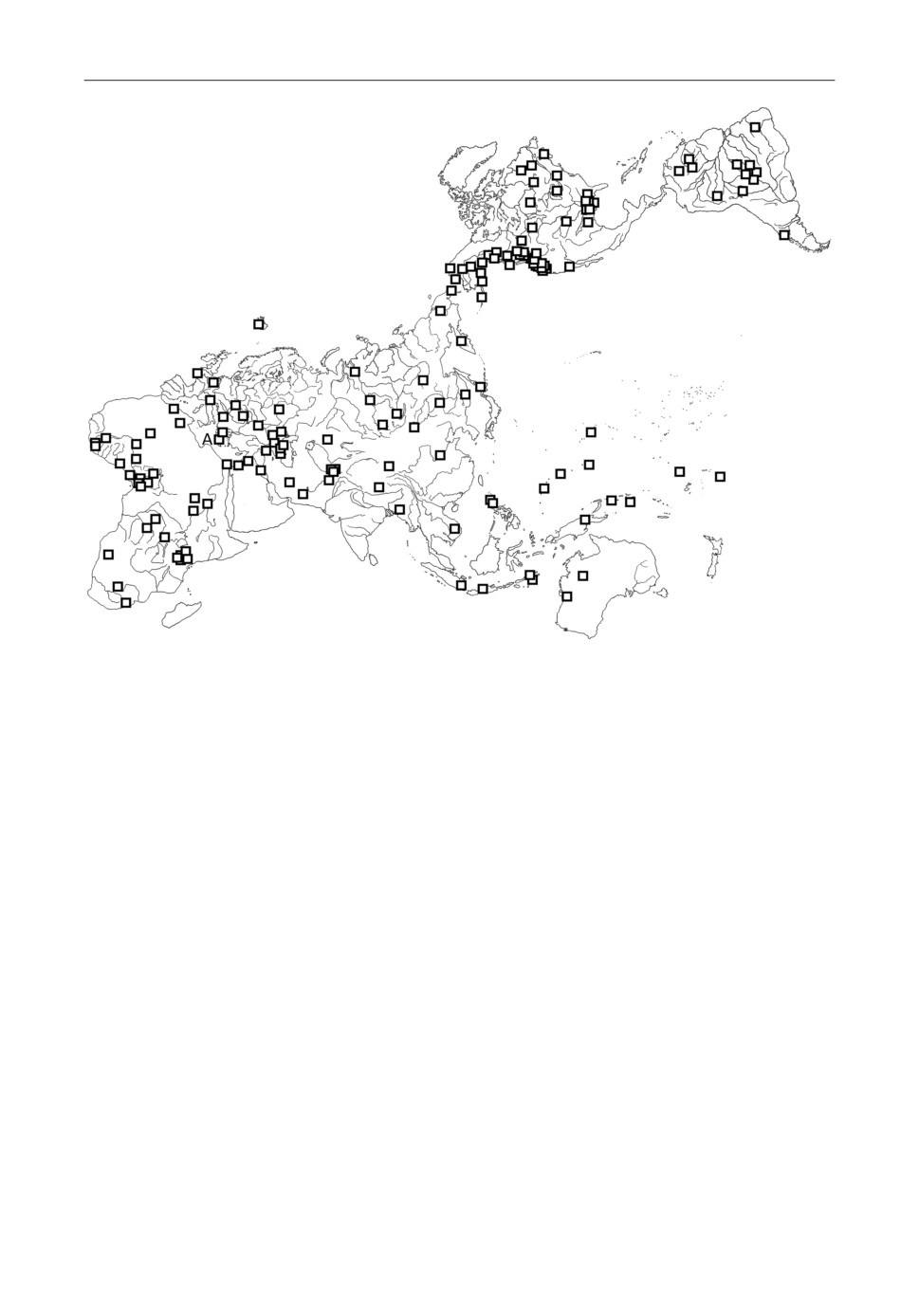

Рис. 8. Распространение мотива j13 (Две сестры). Не одна женщина или девушка,

а две сестры (либо более двух, но только двум отведена важная роль в повествовании)

странствуют и встречают нежеланного обманщика вместо желанного мужа

или жениха, либо попадают к опасным существам

ляется в путь, чтобы найти или вернуть невесту или жену) и k177 (Девушка

или женщина отправляется в путь, чтобы найти или вернуть жениха или мужа,

либо бежит от опасности и ее странствие завершается успешным замужеством).

Оба мотива широко известны в обоих полушариях, а в Северной Америке и в

Евразии встречаются почти повсюду. Меньше всего фиксаций в Африке южнее

Сахары. Как и все приключенческие повествования, истории странствий в по-

исках брачного партнера, видимо, возникли лишь после расселения сапиенсов

по ойкумене - в Африке южнее Сахары их нет. Отметим, однако, касающуюся

этих сюжетов подробность. На западе Старого Света героиня всегда одна, но

на востоке Евразии и в Новом Свете нередко странствуют две девушки, две се-

стры, одна из которых, как правило, умнее и осторожнее другой (наш мотив j13).

Для Америки такой вариант особенно характерен. На востоке Старого Света

повествования подобного рода встречаются реже, но все же зафиксированы

от Сибири до Индии и Австралии (Рис. 8). Все это доказывает существование

пусть и слабых, но гигантских по протяженности сетей обмена информаци-

ей, существовавших уже в отдаленные эпохи: в одной половине мира девушка

странствует одна, а в другой - вместе с сестрой.

* * *

Мы рассмотрели более десятка мотивов, обладающих некоторыми общи-

ми признаками. Речь идет о мотивах приключенческих, а не мифологических

Березкин Ю.Е. После Проппа: мировое распределение популярных мотивов...

161

в узком смысле (этиология и космология). Они распространены на огромных

пространствах, но все же не повсеместно. Эти мотивы бывают встроены в пове-

ствования с разной фабулой, но обычно легко заметны, поскольку определяют

основную структуру сюжета. Все они так или иначе связаны с темой отноше-

ний полов, но на семейном, а не на общинном уровне, как это характерно для

южноамериканских, меланезийских и некоторых африканских мифов, описы-

вающих ситуацию институализированного разделения полов в общине перво-

предков (Березкин 2021: 24-26).

В большинстве своем рассмотренные мотивы (кроме f54, f54e и тем более k56)

наверняка распространялись как минимум ранее 10-12 тыс. л.н., поскольку

проникли в Америку. Их фиксация в Меланезии также есть довод в пользу древ-

него распространения, хотя не столь однозначный, ибо со времени расселения

в островном мире австронезийцев, т.е. со II тыс. до н.э., контакты этого регио-

на с островной Юго-Восточной Азией были вполне ощутимыми. Я уже писал,

что тема трудных задач, которые властный персонаж предлагает герою, также

должна была быть известна в финальном палеолите, о чем свидетельствует рас-

пространение этого мотива в Северной Америке при отсутствии в Центральной

и Южной (Березкин 2017а, 2017б; Berezkin 2016). При этом структура и общий

смысл текстов не меняются от того, идет ли речь о конфликте возникшего из

сопли женщины мальчика с вождем племени или бедного юноши с падишахом.

Волшебная сказка как жанр сформировалась поздно. Тем не менее немного-

численные похожие на сказки повествования дошли до нас не только от Древ-

ней Греции, но и от Древнего Египта. Называть сказками ветхозаветные по-

вествования невозможно, но, отвлекаясь от жанровой характеристики истории

Иосифа Прекрасного, нельзя не заметить, что она легко расчленяется на стан-

дартные сказочные эпизоды. Набор таких эпизодов, в дальнейшем в сказке ис-

пользованных, стал складываться очень давно, хотя и не ранее выхода человека

современного типа из африканской прародины.

Важно отметить, что среди западноевразийско-американских мотивов (от-

сутствующих на большей части Сибири, но, видимо, известных там в период

заселения Нового Света) много эпизодов приключенческих повествований, тог-

да как среди параллелей между традициями индо-тихоокеанской окраины Азии

и Америки преобладают в узком значении мифологические (этиологические и

космологические) мотивы - некоторые из них древнего африканского проис-

хождения (Березкин 2021, 2022). Это довод в пользу более позднего возникно-

вения приключенческих повествований по сравнению с этиологическими объ-

яснениями картины мира. Первые возникли только после выхода из Африки,

а вторые - еще на африканской прародине. Нет ни одного приключенческого

мотива-эпизода, для которого бы удалось обнаружить эксклюзивные паралле-

ли между Африкой южнее Сахары и индо-тихоокеанской окраиной Азии. Есть

несколько трикстерских эпизодов, которые могут иметь африканские корни, но

это требует дальнейшего выяснения. Среди рассмотренных в статье мотивов

лишь k28 (Отец или дядя - враг и соперник) в принципе мог быть принесен

с африканской прародины, хотя с тем же успехом он мог и распространиться

позже. Глобальный ареал встречаемости исключает возможность привязки к

конкретным процессам, имевшим место в те или иные периоды.

Тематически рассмотренные в статье приключенческие мотивы касают-

ся отношений внутри семьи или небольшой группы хорошо знакомых друг с

другом людей. В описаниях разного рода конфликтов острота отношений до-

ведена до предела, которого конфликты реальные если и достигали, то лишь

в исключительных случаях. Что касается свойственных сложным обществам

социальных конфликтов, то в позднем фольклоре Старого Света они, конеч-

162

Этнографическое обозрение № 5, 2022

но, отражены, однако лишь в бытовой сказке. Волшебная сказка посвящена не

им. Завершая статью на торжественной ноте, я бы сказал, что если до выхода

из Африки мифология освоила тему смерти, то появившиеся позже (но тоже в

палеолите) приключенческие повествовательные сюжеты отражают осознание

людьми темы любви и ненависти.

Источники и материалы

Березкин, Дувакин б.г. - Березкин Ю.Е., Дувакин Е.Н. Тематическая классифи-

кация и распределение фольклорно-мифологических мотивов по ареалам.

Аналитический каталог. http://www. ruthenia. ru/folklore/berezkin (дата обра-

щения 13.09.2022)

Карта распространения фольклорно-мифологических мотивов б.г. - Карта рас-

com (дата обращения 13.09.2022)

Научная литература

Березкин Ю.Е. Четыре фольклорных мотива из трех эпох в истории Индоне-

зии и Филиппин // Pilipinas muna! Филиппины прежде всего! / Отв. ред.

М.В. Станюкович. СПб.: МАЭ РАН, 2011. С. 138-174.

Березкин Ю.Е. Африка, миграции, мифология. Ареалы распространения фоль-

клорных мотивов в исторической перспективе. СПб.: Наука, 2013.

Березкин Ю.Е. Тема трудных задач: распределение типов персонажей по ре-

гионам и оценка древности образов // Бестиарий 4. Земля и небо в тради-

ционном универсуме / Отв. ред. М.А. Родионов. СПб.: МАЭ РАН, 2017а.

С. 37-56.

Березкин Ю.Е. “Трудные задачи”: типология, ареальная приуроченность и оцен-

ка древности образов // Живая старина. 2017б. № 2 (94). С. 5-9.

Березкин Ю.Е. Африканское наследие в мифологии // Антропологический фо-

рум. 2021. № 48. С. 91-114.

Березкин Ю.Е. Культурный континуум бореальной зоны Евразии и восточно-

сибирский клин (по данным сравнительной мифологии и палеогенетики) //

Археология, этнография и антропология Евразии. 2022. Т. 50. № 2. С. 28-40.

Кляшторный С.Г. Древнетюркские рунические памятники как источник по

истории Средней Азии. М.: Наука, 1964.

Коротаев А.В. Джордж Питер Мердок и школа количественных кросс-куль-

турных (холокультуральных) исследований // Дж.П. Мердок. Социальная

структура. М.: ОГИ, 2003. С. 478-555.

Пропп В.Я. Эдип в свете фольклора // В.Я. Пропп. Фольклор и действитель-

ность, избранные статьи. М.: Наука, 1976. С. 258-299.

Berezkin Y. Areal Distribution of the Types of Task-givers: Peopling of America and

the Age of the Folklore Motifs. “Difficult Tasks” Theme in Context of the Study

of the Global Distribution of Folklore Motifs // Power and Speech: Mythology of

the Social and the Sacred. Ed. M. Lisiecki, L.S. Milne, N. Yanchevskaya. Toruń:

Pracownia Wydawnicza EIKON, 2016. P. 131-154.

Dang Nghiem Van. The Flood Myth and the Origin of Ethnic Groups in Southeast

Asia // Journal of American Folklore. 1993. Vol. 106. No. 421. P. 304-337.

Eberhard W. Typen Chinesischer Volksmärchen. Helsinki: Suomalainen

Tiedeakatemia, 1937.

El-Shamy H.M. Types of the Folktale in the Arab World: a Demographically Oriented

Tale-Type Index. Bloomington, IN: Indiana University Press, 2004.

Березкин Ю.Е. После Проппа: мировое распределение популярных мотивов...

163

Harris M. The Rise of Anthropological Theory. A History of Theories of Culture.

N. Y.: Crowell, 1968.

Jason H. Types of Indic Oral Tales: Supplement. Helsinki: Suomalainen

Tiedeakatemia, 1989.

Linduff K.M., Drennan R.D., Shelah G. Early Complex Societies in NE China: The

Chifeng International Collaborative Archaeological Research Project // Journal

of Field Archaeology. 2004. Vol. 29. No. 1-2. P. 45-73.

Lipson M., Reich D. A Working Model of the Deep Relationships of Diverse Modern

Human Genetic Lineages outside of Africa // Molecular Biology and Evolution.

2017. Vol. 34. Issue 4. P. 889-902. doi.org/10.1093/molbev/msw293.

Mao X. et al. The Deep Population History of Northern East Asia from the

Late Pleistocene to the Holocene // Cell. 2021. Vol. 184. P. 3256-3266.

Panzer F. Studien zur Germanischen Sagengeschichte. Vol. I. Beowulf. München:

O. Beck, 1910.

Robbeets M. Austronesian Influence and Transeurasian Ancestry in Japanese.

A Case of Farming/Language Dispersal // Language Dynamics and Change. 2017.

Vol. 7. P. 210-251.

Robbeets M. The Transeurasian Homeland: Where, What, and When? // The Oxford

Guide on Transeurasian Languages / Ed. by M. Robbeets, A. Savelyev. Oxford:

Oxford University Press, 2020. P. 772-783.

Sikora M. et al. The Population History of Northeastern Siberian since the Pleistocene //

Nature. 2019. Vol. 570. P. 182-188.

Uther H.-J. The Types of International Folktales. Part 1. Helsinki: Suomalainen

Teideakatemia, 2004.

Yang M.A., Q. Fu. Insights into Modern Human Prehistory Using Ancient Genomes //

tig.2017.11.008

R e s e a r ch A r t i c l e

Berezkin, Y.E. After Propp: World Distribution of Popular Motifs that Reflect

Intrafamily Conflicts [Posle Proppa: mirovoe raspredelenie populiarnykh

motivov, otrazhaiushchikh konflikty vnutri sem’i]. Ethograficheskoe

EDN: IAPYYZ ISSN 0869-5415 © Russian Academy of Sciences © Institute of

Ethnology and Anthropology RAS

Peter the Great Museum of Anthropology and Ethnography (Kunstkamera), Russian

Academy of Sciences (3 University Emb., St. Petersburg, 199034, Russia)

Keywords

Vladimir Propp, Oedipus myth, fairytale, gender oppositions in folklore

Abstract

Vladimir Propp has interpreted the Oedipus myth as a reflection of a historical shift

in the rules of power transmission: the rule by which the king’s power had been

transmitted from the king to his son-in-law was replaced by one whereby it was

transmitted to his son. The data on the world distribution of motifs that describe

conflicts between close relatives do not support this interpretation. Like other motifs

164

Этнографическое обозрение № 5, 2022

of folklore and mythology, episodes relating to conflicts within families allow us to

reconstruct spheres of communication that existed in particular epochs. None of the

adventurous motifs (unlike mythological ones sensu stricto) can be connected with

the African homeland of Homo sapiens. Such motifs had emerged only after the out-

of-Africa migration, but mostly also in the Paleolithic, as evidenced by their presence

in the New World. Whereas the content of mythological motifs for which African

origin is probable mirrors the attempts to interpret man’s mortality, adventurous

motifs evidence the awareness of love and hate. In fairytales, all conflicts develop

at the family level and only in realistic tales do social conflicts typical of complex

societies first appear.

References

Berezkin, Y. 2011. Chetyre fol’klornykh motiva iz trekh epokh v istorii Indonezii

i Filippin [Four Folklore Motifs from the Three Epochs of the Indonesia and

Philippines’ History]. In Pilipinas muna! Filippiny prezhde vsego [Pilipinas

muna! Philippines First!], edited by M.V. Stanyukovich: 138-174. St. Petersburg:

Peter the Great Museum of Anthropology and Ethnography.

Berezkin, Y. 2013. Afrika, migratsii, mifologiia. Arealy rasprostraneniia fol’klornykh

motivov v istoricheskoi perspektive [Africa, Migrations, Mythology. Patterns

of the Areal Spread of the Folklore Motifs in the Historical Perspective]. St.

Petersburg: Nauka.

Berezkin, Y. 2016. Areal Distribution of the Types of Task-Givers: Peopling of

America and the Age of the Folklore Motifs. “Difficult tasks” Theme in Context

of the Study of the Global Distribution of Folklore Motifs. In Power and Speech:

Mythology of the Social and the Sacred, edited by M. Lisiecki, L.S. Milne, and N.

Yanchevskaya: 131-154. Toruń: Pracownia Wydawnicza EIKON.

Berezkin, Y. 2017a. Tema trudnykh zadach: raspredelenie tipov personazhei po

regionam i otsenka drevnosti obrazov [The Theme of the “Difficult Tasks”: the

Distribution of the Actors’ Types across Regions and the Assessment of the Age

of Their Emergence]. In Bestiarii 4. Zemlia i nebo v traditsionnom universume

[Bestiary 4. The Earth and the Sky in Traditional Worldview], edited by M.A.

Rodionov: 37-56. St. Petersburg: Peter the Great Museum of Anthropology and

Ethnography.

Berezkin, Y. 2017b. “Trudnye zadachi”: tipologiia, areal’naia priurochennost’ i

otsenka drevnosti obrazov [“The Difficult Tasks”: Typology, Areal Spread and

the Assessment of the Age]. Zhivaia starina 2 (94): 5-9.

Berezkin, Y. 2021. Afrikanskoe nasledie v mifologii [African Heritage in Mythology].

Antropologicheskii Forum 48: 91-114.

Berezkin, Y. 2022. Kul’turnyi kontinuum boreal’noi zony Evrazii i vostochnosibirskii

klin (po dannym sravnitel’noi mifologii i paleogenetiki)

[The Cultural

Continuum of the Eurasian Boreal Zone and the Eastern Siberian Wedge (Based

on Comparative Mythology and Paleogenetics)]. Arkheologiia, etnografiia i

antropologiia Evrazii 50 (2): 28-40.

Dang Nghiem Van. 1993. The flood myth and the origin of Ethnic groups in Southeast

Asia. Journal of American Folklore 106 (421): 304-337.

Eberhard, W. 1937. Typen Chinesischer Volksmärchen [Chinese Fairy Tales and Folk

Tales]. Helsinki: Suomalainen Tiedeakatemia.

El-Shamy, H.M. 2004. Types of the Folktale in the Arab World: a Demographically

Oriented Tale-Type Index. Bloomington, IN: Indiana University Press.

Harris, M. 1968. The Rise of Anthropological Theory. A History of Theories of

Culture. New York: Crowell.

Березкин Ю.Е. После Проппа: мировое распределение популярных мотивов...

165

Jason, H. 1989. Types of Indic Oral Tales. Supplement. Helsinki: Suomalainen

Tiedeakatemia.

Klyashtorny, S.G. 1964. Drevnetiurkskie runicheskie pamiatniki kak istochnik po

istorii Srednei Azii [Ancient Turkic Runic Texts as a Source of Data on the History

of Central Asia]. Мoscow: Nauka.

Korotayev, A.V. 2003. Dzhordzh Piter Merdok i shkola kolichestvennykh kross-

kul’turnykh (kholokul’tural’nykh) issledovanii [George Peter Murdock and

the School of the Quantitative Cross-Cultural (Holocultural) Studies]. In

G.P. Murdock. Social’naia struktura [G.P. Murdock. Social Structure]: 478-555.

Moscow: Ob’edinennoe gumanitarnoe izdatel’stvo.

Linduff, K.M., R.D., Drennan, and G., Shelah. 2004. Early Complex Societies in NE

China: The Chifeng International Collaborative Archaeological Research Project.

Journal of Field Archaeology 29 (1-2): 45-73.

Lipson, M., and D. Reich. 2017. A Working Model of the Deep Relationships of

Diverse Modern Human Genetic Lineages outside of Africa. Molecular Biology

and Evolution 34 (4): 889-902. doi.org/10.1093/molbev/msw293

Mao, X. et al. 2021. The Deep Population History of Northern East Asia

from the Late Pleistocene to the Holocene. Cell 184: 3256-3266. https://

doi.org/10.1016/j.cell.2021.04.040

Panzer, F. 1910. Studien zur Germanischen Sagengeschichte [Studies in History of

Germanic Legends]. Vol. I., Beowulf. München: O. Beck.

Propp, V.Y. Edip v svete fol’klora [Oedipus in the light of folklore]. In V.Y. Propp.

Fol’klor i deistvitel’nost’, izbrannye stat’i [The Folklore and the Reality, the

Selected Papers]: 258-299. Moscow: Nauka.

Robbeets, M. 2017. Austronesian Influence and Transeurasian Ancestry in Japanese.

A Case of Farming/Language Dispersal. Language Dynamics and Change 7:

210-251.

Robbeets, M. 2020. The Transeurasian Homeland: where, what, and when? The

Oxford Guide on Transeurasian Languages. Edited by M. Robbeers, and

A. Savelyev: 772-783. Oxford: Oxford University Press.

Sikora, M., et al. 2019. The Population History of Northeastern Siberian since the

Pleistocene. Nature 570: 182-188.

Uther, H.-J. 2004. The Types of International Folktales. Part 1. Helsinki: Suomalainen

Teideakatemia.

Yang, M.A., and Q. Fu. 2017. Insights into Modern Human Prehistory using

tig.2017.11.008