МЕМОРАТИВНЫЙ ЛАНДШАФТ МАЛОГО ГОРОДА:

КОНФИГУРАЦИИ И СЛОИ

Н.В. Веселкова, Е.В. Прямикова

Наталья Вадимовна Веселкова

|

|

vesselkova@yandex.ru | к. соц. н., доцент кафедры прикладной социологии | Уральский

федеральный университет имени первого Президента Б.Н. Ельцина (ул. Мира 19, Ека-

теринбург, 620002, Россия)

Елена Викторовна Прямикова

|

|

pryamikova@yandex.ru | д. соц. н., доцент, старший научный сотрудник лаборатории

“Международный центр демографических исследований” | Уральский федеральный

университет имени первого Президента Б.Н. Ельцина (ул. Мира 19, Екатеринбург,

620002, Россия) | профессор кафедры философии, социологии и культурологии | Ураль-

ский государственный педагогический университет (пр. Космонавтов 26, Екатеринбург,

620091, Россия)

Ключевые слова

меморативный ландшафт, социальная память, многослойность, актуализация, забвение,

политика памяти

Аннотация

Меморативный ландшафт (МЛ) любого города представляет собой сложную многослой-

ную систему. В фокус внимания помещены четыре малых российских города, различаю-

щихся давностью существования: “старые” Котельнич и Красноуфимск и “молодые” Инта

и Медногорск. Формирование меморативного ландшафта рассматривается по критериям

связи с местом меморизуемых событий, временем создания и актуализацией. В современ-

ном ландшафте анализируемых городов четко выделяются три подвергаемые мемориза-

ции эпохи: купеческое прошлое, советский период и даже этапы истории планеты Земля,

когда человечества еще не было. Общей тенденцией является стремление к меморизации,

привязанной к местности. Конфигурации элементов меморативного ландшафта, логика

и динамика актуализации обеспечивают МЛ уникальность в рамках конкретного города.

Информация о финансовой поддержке

очти три четверти городов в России относятся к категории малых1. Каж-

дый малый город имеет свою историю, находящую отражение в сегод-

П

няшней жизни. Для аналитического описания представленности про-

шлого в настоящем мы прибегаем к понятию меморативного ландшафта (МЛ),

который понимается как род культурного ландшафта (в терминах Б. Родомана и

Статья поступила 05.06.2022 | Окончательный вариант принят к публикации 27.09.2022

Ссылки для цитирования на кириллице / латинице (Chicago Manual of Style, Author-Date):

Веселкова Н.В., Прямикова Е.В. Меморативный ландшафт малого города: конфигурации и слои //

EDN: MSGFEH

Veselkova, N.V., and E.V. Pryamikova. 2022. Memorativnyi landshaft malogo goroda: konfiguratsii i

sloi [Memorative Landscape of a Small City: Configurations and Layers]. Etnograficheskoe obozrenie 6:

© Российская академия наук | © Институт этнологии и антропологии РАН

Веселкова Н.В., Прямикова Е.В. Меморативный ландшафт малого города...

197

В. Каганского [Родоман 2002; Каганский 2013; ср.: Цурик 2015]), воплощающий

работу социальной памяти. Иными словами, в МЛ входит все то, что в куль-

турном ландшафте относится к памяти с ее вещественными и нарративными

элементами2. Воспоминания разных людей пересекаются между собой, образуя

узлы памяти в пространстве малого города. Дж. Олик использует термин “фи-

гурации памяти”, понимая под ним “сложноструктурированные и постоянно

меняющиеся паттерны образов и смыслов, несводимых ни к заданной форме

изображения, ни к контексту настоящего или к событию в прошлом” (Олик

2012: 69). Действительно, события, которые изменили жизнь горожан к лучше-

му или к худшему, например, расцвет или угасание промышленных предприя-

тий, пересказываются, интерпретируются, обрастают определенными коннота-

циями, меняющимися в зависимости от ситуации в настоящем. Меморативный

ландшафт высвечивается как некая картина смыслов, являющаяся следствием

фигураций памяти, воспроизводимых жителями, и отражающая ситуацию про-

шлого и настоящего этого города.

В определении памяти мы делаем акцент на движении информации о про-

шлом3. Метафора реки, которая разливается или мелеет в определенные пе-

риоды и в определенных местах, как нельзя лучше выражает изменчивость и

динамику памяти (Вандышев и др. 2022а). В масштабе небольшого поселения

очень хорошо видно, что на конкретную конфигурацию МЛ влияют не только

собственная история города и общенациональная политика памяти, но и де-

ятельность градообразующего предприятия и местных властей, институции

гражданского общества и вовлеченность жителей.

В фокусе внимания этой статьи - четыре малых города из разных регио-

нов России, выбранные исходя из возраста поселения: если Котельнич (с его

Алексеевской ярмаркой) и Красноуфимск были известны как торговые центры

уже в XVIII-XIX вв., то Инта и Медногорск возникли в связи с разработкой

месторождений, строительством шахт и предприятий уже в советский период

(см.: Табл. 1). Различаются эти поселения и текущим социально-экономиче-

ским положением. Тяжелее всего оно в Инте: с закрытием всех шахт (к началу

2020-х годов по сравнению с концом 1990-х) она потеряла более половины на-

селения. На ее фоне остальные города выглядят более благополучно: стоящий

на федеральной трассе Котельнич и Медногорск, в котором не без потерь, но

продолжают работать два больших завода, за тот же период лишились менее

трети жителей, Красноуфимск, где самым массовым местом трудоустройства

служит железная дорога, - менее 20%.

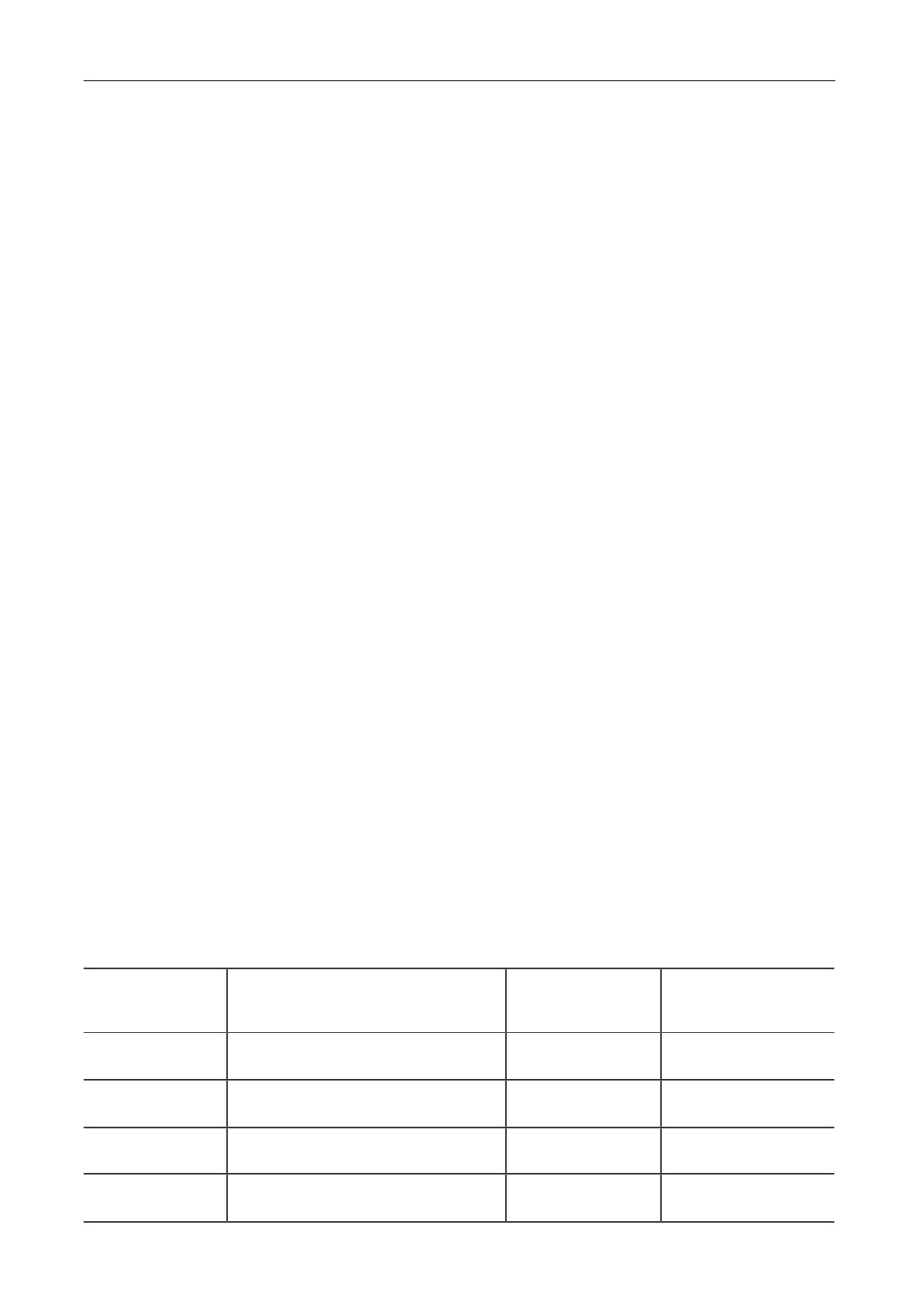

Таблица 1

Характеристика изучаемых городов

Город

Год основания/статус города

Численность

Регион

населения, чел.

(2021 г.)

Котельнич

1143 г. (первое упоминание) /

22 508

Кировская обл.

1780 г.

Красноуфимск

1735 г. (построена крепость) /

37 444

Свердловская обл.

1781 г.

Медногорск

1915 г. (строительство

24 321

Оренбургская обл.

туннеля) / 1939 г.

Инта

1932 г. (открытие

23 701

Республика Коми

месторождения) / 1954 г.

198

Этнографическое обозрение № 6, 2022

На данном этапе эмпирическую базу продолжающегося исследования со-

ставляют проведенные в 2021-2022 гг. 136 малоформализованных мобильных

(go-along) и стационарных интервью, ментальные карты, предоставленные

информантами фото и иные документы, а также данные наблюдения и иссле-

довательского фото-мэппинга, материалы локальных СМИ, включая местные

паблики в социальных сетях.

Многослойность меморативного ландшафта

Внимание к палимпсестной сложности (Митин 2005; Binder 2015) МЛ настра-

ивает исследовательскую оптику на анализ не застывших структур, а динамики,

показывающей совместность разнородных элементов. Возможно, приходит пора

вновь обратиться к открытиям множественности 60-70-х годов ХХ в. (несколь-

ко обесцененным вседозволенностью наступавшей тогда на пятки постмодерни-

стской ризомы): в 1960-е годы на множественность реальностей ориентировала

феноменологическая социология и “Социальное конструирование реальности”

П. Бергера и Т. Лукмана, в 1970-е над пониманием ландшафта как палимпсеста

работал Д. Майнинг (напоминает И. Митин [Митин 2014; Meinig 1979]).

Пожалуй, самую объемную картину дает лотмановский образ города как кот-

ла “текстов и кодов, разноустроенных и гетерогенных, принадлежащих разным

языкам и разным уровням”, предложенный в статье 1984 г. (Лотман 1992: 13).

Собственно, наблюдаемая в поле конкретная “стыковка различных националь-

ных, социальных, стилевых кодов и текстов”, посредством которой город осу-

ществляет работу памяти через “разнообразные гибридизации, перекодировки,

семиотические переводы” (Там же), и составляет предмет нашего интереса.

Сегодня “многослойность” оказывается востребованной и для популяр-

ного описания туристских достопримечательностей, скажем, маленького Ко-

тельнича (Курбатов 2018), и для построения научной концептуализации. Так,

Р.Ф. Туровский апеллирует к “слоистости русской истории”, рассуждая о том,

почему “советский пласт в культурном ландшафте… частично законсервиро-

вался, стал еще одной своеобразной традицией”, войдя “в плоть и кровь реги-

ональной идентичности” (Туровский 2003: 141). Помимо слоев памяти Т. Коул

оперирует также близким нам понятием масштабов памяти, вслед за авторами

анализируемых в его обзоре работ призывая учитывать, насколько современная

память (о Второй мировой войне) в разных частях Европы связана с предшеству-

ющей (о Первой мировой войне) (Cole 2002: 135-136). Есть исследования об от-

дельных европейских (Wallman 2020) и восточно-европейских (Musekamp 2010,

2013), что иногда особо подчеркивается (Pakier, Wawrzyniak 2015), поселениях, а

Э. Хелин и С. Кауфман с помощью понятия слоев памяти описывают ситуацию

в Аргентине в национальном и персональном измерениях (Jelin, Kaufman 2017).

Слои не просто различны, они находятся в динамических, зачастую нерав-

новесных отношениях. Л.Н. Мазур выделяет в “слоистой структуре” истори-

ко-культурного и меморативного ландшафтов российских исторических горо-

дов “памятники и следы доимперского, имперского и советского прошлого”,

объясняя доминирование одного из слоев памяти историко-культурным капита-

лом города и его современной стратегией развития (промышленность, туризм,

многофункциональный центр) (Мазур 2022). Более широкой рамкой, задающей

приоритеты МЛ и их смену, выступают общенациональная политика символов

и политика памяти (в соответствии с которыми, например, в позднесоветское

время Октябрьская революция в МЛ стала вытесняться Великой Отечественной

войной). К. Шлёгель замечает, что понятие слоев памяти соединяет место и вре-

мя, подобно бахтинскому хронотопу (Schloegel 2008). Можно видеть, однако,

Веселкова Н.В., Прямикова Е.В. Меморативный ландшафт малого города...

199

что в основе выделения слоев зачастую лежит только временное измерение -

история ландшафта (ср.: Митин 2014). Мы предлагаем анализировать МЛ в

единстве критериев места, времени и степени актуальности.

МЛ в нашей трактовке включает пространственно “заземленные” элементы

культурного ландшафта, отсюда принципиальным становится характер связи с

местом. По этому критерию выделяются элементы МЛ трех типов: 1) без связи

с местом, 2) имеющие связь с городом, но не с конкретным местом, 3) имеющие

связь с конкретным местом событий (Веселкова 2022). По времени создания эле-

менты МЛ различаются по дистанции, отдаляющей меморизацию от памятуе-

мых событий: можно различать кратко-, средне- и долгосрочный МЛ, имея в

виду не только количество истекших лет, но и качественные изменения, смену

эпох. В целом именно временное измерение превращает “простую” гетероген-

ность в слоистость. Так, история Земли до появления человечества тоже ста-

новится объектом меморизации. Во-первых, это связано с тем, что существу-

ют следы обитателей тех времен. В Красноуфимске жители находят отпечатки

древнейших существ на известняке, который буквально валяется под ногами:

Ж.: …это все на дороге у нас лежит. Вот это все - дно пермского моря.

М.: По крайней мере, знаете, их можно найти в любой момент, если снега нет, посмотреть

просто - вымывает иногда их. Вот. То есть даже не надо ни в какой карьер ездить, никуда.

Ж.: …А лучшие экземпляры [сын] свои отдал, в Москве, в музее палеонтологии хранят-

ся (КфЖ47 и ее сын КфМ134).

Во-вторых, эта меморизация носит своего рода вторичный характер: откры-

тия ученых, зафиксированные в научно-популярной форме, становятся обще-

распространенным знанием и воспринимаются как история, но уже не челове-

чества, а Земли в целом.

Актуализация МЛ - это деятельность по управлению МЛ5. Позитивная, со-

зидательная актуализация происходит за счет внесения новых текстов и кодов

либо возрождения старых. Стратегия и конкретные формы актуализации могут

различаться по степени активности: варьировать от агрессивных до мягких, от

радикальной, тотальной замены до компромиссных решений. Итогом становит-

ся определенное соположение слоев, которое мы называем конфигурацией МЛ.

Это понятие восходит к фигурационной социологии Н. Элиаса и фигурациям па-

мяти Дж. Олика (Олик 2012) и используется здесь для обозначения относитель-

но устойчивого (при всей подвижности и внутренней сложности) конкретного

состояния МЛ, доступного для эмпирической фиксации. Взятые в движении на

определенном историческом отрезке, такие соположения создают динамику МЛ.

Созидательные усилия нередко сопровождаются деструкцией прежних

слоев МЛ; невнимание к каким-то сторонам МЛ, недостаток действий или

бездействие также оказываются деятельностью по управлению МЛ. Для по-

нимания подобных эффектов мы привлекаем типологию забвения П. Коннер-

тона (Connerton 2008; ср.: Ассман 2019; о забвении в исследованиях памяти

см.: Трубина 2011: 30-31). Старые поселения, уже в статусе города встретившие

революции и гражданскую войну, сохранили значительный слой МЛ об этих со-

бытиях.

Чего стоят одни только памятные доски, отмечающие, кажется, все шаги

происходивших преобразований. Например, в Красноуфимске:

Здесь в 1905-1907 г.г.

Здесь в 1918 г. формировался

была явочная квартира

кавалерийский полк

подпольной организации РСДРП (б)6.

им. Володарского

200

Этнографическое обозрение № 6, 2022

в Котельниче:

Памятник истории

Памятник истории

В этом здании

В этом здании

в конце 1918 г.

в 1918-1919 гг работала

размещалось правление

чрезвычайная комиссия (ЧК)

горкома РКСМ

по борьбе с контрреволюцией

и саботажем

Готовые слиться со стеной, эти доски не включены ни в какие коммемо-

рации, информанты не говорят о них, в мобильных интервью проходят мимо,

совершенно не замечая.

Тех же, кто даст себе труд вглядеться, не может не впечатлить количество

и разнообразие памятных досок (в Котельниче, напр., есть несколько домов,

которым в 1922 г. присвоили имена героев гражданской войны, о чем и гласят

соответствующие таблички). Вместе с мемориалами, топонимикой и т.п. они

создавали поверх старого ландшафта плотные слои новых, призванных через

непрерывность и повсеместность меморизуемых революционных практик де-

монстрировать историческую закономерность установленного порядка.

Сегодня все эти знаки на месте, они не подвергались “репрессивному сти-

ранию” (первый тип забвения по П. Коннертону), как, скажем, сначала царская

символика в раннесоветском обществе, затем напоминания о “врагах народа”, а

в период десталинизации - посвященные “вождю народов” памятники и топони-

мы. Скорее “революционный” слой МЛ обязан своей дезактуализацией “предпи-

санному забвению”, служащему “формированию новой идентичности” (второй и

третий типы по П. Коннертону) (Connerton 2008: 61-64). В итоге активно форми-

руемый в наши дни МЛ идет стык в стык, в смысле Ю.М. Лотмана, с этим спя-

щим “революционным” слоем. Что же представляет из себя современный слой?

Актуальный меморативный ландшафт: три пласта прошлого

Как показывает исследование, в актуальном МЛ четко выделяется три пласта

прошлого. Первый отсылает к истории планеты Земля: в Котельниче есть “Дино-

парк” и Палеонтологический музей, в Красноуфимске создается “Палеотропа”,

в Инте рассказывают об обнаруженном в этих местах ископаемом интазухусе.

Второй характерен прежде всего для старых городов и связан с их торговым,

купеческим прошлым. Третий охватывает советское время, демонстрируя как

трагические периоды жизни страны (революционное переустройство общества,

репрессии, война), так и ретроспективно воспринимаемые как более благополуч-

ные по сравнению с настоящим 1960-1970-е годы.

В соответствии с текущей общенациональной политикой памяти тема Вели-

кой Отечественной войны является осевой для всех четырех городов; она опре-

деленно доминирует в МЛ Котельнича, Красноуфимска и Медногорска - это

бросается в глаза в ходе наблюдения и признается информантами: “Памятников

у нас очень много <…> в основном все памятники посвящены подвигу котель-

ничан в годы Великой Отечественной войны” (КтМ56).

Тема войны красной нитью проходит через музеи изучаемых городов, вклю-

чая музеи школ и колледжей. Рассказывает руководитель одного из музеев об-

разовательной организации:

Орден, который у нас в центре, - это вот как раз макет настоящего Ордена Отечествен-

ной войны. Я думаю, что это является, вот, моей гордостью, скажем так. Ярко все, вот

чтобы это все запомнилось. Дети с удовольствием вот прямо около этого Ордена всегда

фотографируются… есть у меня… экскурсия, называется “История одного экспоната”…

как раз вот об Ордене Великой Отечественной войны (МдЖ64).

Веселкова Н.В., Прямикова Е.В. Меморативный ландшафт малого города...

201

Все четыре наших города во время войны находились в тылу, поэтому здесь

нет меморизации боевых действий, но особое место занимает память о по-

гибших в эвакуации. В Медногорском пос. Ракитянка в 1958 г. на месте брат-

ской могилы поставили обелиск умершим в эвакогоспитале воинам Советской

Армии (Обелиск… 2019). Ученики местной школы ухаживают за этим па-

мятником, он входит в маршрут посвященного Дню Победы автопробега

“От обелиска к обелиску”. Один из двух монументов, возведенных в Котельни-

че к 20-летию Победы, также посвящен умершим в эвакогоспиталях, он распо-

ложен на Братском кладбище. Как и в Медногорске, он реализует меморизацию

третьего типа - на месте событий, в данном случае захоронений.

Другой котельничский памятник - погибшим воинам-землякам - находится

в центре города и осуществляет меморизацию второго типа, т.е. связанную с

городом, но не с конкретным местом. Спустя еще 20 лет, в 1985 г. был открыт

мемориал боевой и - что стало характерным для общенациональной полити-

ки памяти того периода - трудовой славы котельничан в годы Великой Отече-

ственной войны. Больше всего рассказов и эмоций, однако, вызывает памятник,

установленный в Котельниче в 2010 г., и не только потому, что он ближе по

времени, но и в силу его специфичности, как считают местные жители, именно

для их города. Это Мемориал в память об умерших во время эвакуации в годы

Великой Отечественной войны. Созданный в Котельниче в 2008 г. Фонд “Зем-

ля Вятская”7, как рассказывают наши собеседники, “поддержал идею ЗАГСа”,

работники которого “вдруг обнаружили списки, нигде не опубликованные, за-

хороненных у нас в городе эвакуированных граждан” (КтЖ55).

Теперь на плитах высечено около трех тысяч фамилий с указанием возраста,

много детей, треть имен - из блокадного Ленинграда. Своей формой памятник

обыгрывает железнодорожную тему и расположен на месте старого ж/д вокза-

ла. Его открыли 17 июля, в день, когда в 1941 г. с прибывшего эшелона впер-

вые сняли умерших по дороге людей. Таким образом, мемориал имеет двойную

связь с местом: с перроном, к которому прибывали поезда, и датой, которая

теперь отмечается как местный День памяти. И хотя памятники жертвам бло-

кадного Ленинграда, не перенесшим эвакуации, в 2009 и 2015 гг. появились в

Ярославле, в 2018 г. в Вологде (и эта тенденция сохраняется) - все они установ-

лены не на перронах, а на кладбищах. Вероятно, поэтому котельничане считают

свой мемориал совершенно особенным, он стал своего рода символом города,

его изображения можно встретить на туристских магнитиках.

Красноуфимск гордится тем, что на его территории в годы войны форми-

ровалось несколько дивизий. В 1970-е годы историей одной из них вместе

со своими студентами начал заниматься преподаватель училища А.Ф. Ларин.

В учебном заведении возник отряд “Поиск-221” и был открыт музей, в котором

хранились собранные материалы; с уходом А.Ф. Ларина в начале 2000-х годов

музей прекратил свое существование. О трагической истории 152 “замерзшей”

дивизии заговорили только после перестройки, теперь одна из улиц Красноу-

фимска носит имя этой дивизии (Мулланурова 2004; Дьяконова 2015).

В 2010-е годы, всерьез занявшись брендингом, оба исторических города во

главу угла поставили актуализацию древнейших пластов прошлого. В Котель-

ниче в этом смысле показателен проект “Котел времен” - в целях туристическо-

го продвижения город позиционируется как: 1) родина динозавров, 2) старый

город, где сохранилось свыше 30 памятников истории и культуры Х-XIX вв.8,

3) место проведения Алексеевской ярмарки (Проект… 2011). В конце 2011 г.

проект получил 10 млн руб., победив в областном конкурсе, в 2014 г. выиграл

уже федеральный грант. В итоге в овраге на берегах речки Балакиревицы распо-

ложился “Динопарк”, имевший значительный коммерческий успех, пока ини-

202

Этнографическое обозрение № 6, 2022

циативу не перехватил областной центр. Ежегодные раскопки в окрестностях

Котельнича продолжают пополнять Палеонтологический музей, который по

замыслу должен работать в тандеме с “Динопарком”. Объекты “Динопарка” -

не просто аттракционы, а отсылка к месту неподалеку от Котельнича, где оби-

тали парейазавры.

В Краеведческом музее появились новые экспозиции, показывающие

купеческий быт и магазин советских времен. На улицах установили стенды со

старыми фотографиями, призванные, по словам представителя руководства и

одного из вдохновителей проекта, воссоздать “единое историческое простран-

ство города”, сильно пострадавшего от пожара 1926 г. Задаваемые стендами

два пешеходных маршрута (пока реализован только один) призваны сделать

“визуально реальной” “связь прошлого и настоящего” (КтМ56). По словам ин-

формантов, сведения оказались интересны не только приезжим, но и местным

жителям, стенды не подверглись вандализму, что наши собеседники считают

очень показательным. Все составляющие “Котла времен” работают с мемори-

зацией, стремящейся ко второму и третьему типам, т.е. привязке к местности.

Красноуфимск с 2015 г. брендирует себя как “город земских традиций”,

работая с наследием соответствующего периода (1870-1917 гг.) (Беляева, Лады-

гина 2022), чуть позднее был запущен проект “Палеотропа” (Ладыгина 2020).

И хотя челюстной аппарат геликоприона, акулы пермского периода, ныне хра-

нящийся в местном краеведческом музее, был найден на территории Красноу-

фимского уезда еще в XIX в. (Открытие геликоприона б.г.), такого системного

внимания вымершая фауна удостоилась лишь в 2020-е годы. На главной улице, от

музея до набережной, появилось несколько современных арт-объектов: древний

большерогий олень - мегалоцерос, упомянутый выше геликоприон и др. Целевой

группой “Палеотропы” считают не только детей, но всю учащуюся молодежь.

По словам сотрудника администрации, в городе 3 тыс. студентов колледжей,

поэтому нужны интересные городские пространства. “Палеотропа” позволяет

переноситься в виртуальную реальность: наводишь планшет, что-то оживает,

начинается какое-то действие (КфМ45). Мы наблюдали энтузиазм горожан при

установке фигуры оленя, в соцсетях появились положительные отклики. У ча-

сти красноуфимцев, однако, обращение к столь давнему прошлому, ранее совсем

не актуализированному, вызвало отторжение: “Не нужно ничего этого. Смысла

в этом нет. Никто не знает ничего про этих чудовищ, да и прямого отношения к

жизни и истории города это не имеет. Город был основан как крепость, как торго-

вый город. Развивать нужно эти темы”, - читаем в интернет-обсуждении эскиза

палеотропы (Эскизы… 2020). Два измерения МЛ, место и время, работают в дан-

ном случае не в унисон: привязка к местности при слишком большой временной

дистанции не спасает от ощущения чуждости, несвязанности с историей города.

Если в Котельниче и Красноуфимске активно продвигаемое палеонтологи-

ческое наследие соседствует с актуализацией купеческого города и с советским

пластом МЛ с ярко выраженной темой Великой Отечественной войны, то в Инте

конфигурация МЛ совсем иная (Прямикова 2022). И хотя тут тоже есть свои

древние ископаемые и, конечно, военные памятники, доминирующей с 1990-х

годов стала тема политических репрессий. Про открытие интазухуса, ископа-

емого “крокодила”, рассказывают через судьбу геолога Георгия Дмитриева,

отбывавшего срок в Минлаге, где в 1948 г. он и обнаружил в шахтных отва-

лах останки раковин, рыб и, как выяснилось, не известного ранее животного

(Корольков и др. 2016)9.

Квинтэссенцией темы стал Музей истории политических репрессий (обосо-

бленное структурное подразделение Интинского краеведческого музея), разме-

стившийся в знаменитой водонапорной башне. Построенная, как и весь город,

Веселкова Н.В., Прямикова Е.В. Меморативный ландшафт малого города...

203

руками заключенных, она была пущена 4 октября 1954 г., когда Инта получила

статус города. В 1984 г. башня была включена в эмблему города, а 4 октября

2014 г. в ней заработал музей (Музей истории… б.г.; Артеев 2021). Его станов-

ление воплощает закономерности формирования слоя МЛ, посвященного поли-

тическим репрессиям.

Еще в 1954 г. в основание шпиля башни тайно была заложена капсула времени

с посланием потомкам, фотографиями и т.п., подготовленная заключенным Арту-

ром Тамвелиусом, одним из авторов уникального художественного облика баш-

ни. Вскоре, однако, лотос на шпиле заменили звездой. Прорабу удалось забрать и

сохранить надежно упакованный сверток с посланиями, который вскрыли только

в 1991 г. Его содержимое вошло в большую экспозицию краеведческого музея о

ГУЛАГовских временах, а копии посланий с 2014 г. представлены в самой башне.

На рубеже 1980-1990-х годов в Инте шли бурные обсуждения истории башни

и ее дальнейшей судьбы, предлагалось устроить здесь смотровую площадку или

детский планетарий (Хабаров 1990; Детская болезнь 1990)10. В руководстве города

отмечают и другие обстоятельства, повлиявшие на превращение здания в Музей

истории политических репрессий, - от необходимости ремонта и до обнаружения

новых артефактов периода ГУЛАГа: “…люди начали когда выезжать… и начали

вскрываться бараки, вот. А в бараках люди находили <…> под подоконник прята-

ли вот эти документы, вещи какие-то и <…> вот это все начало появляться. Много,

много появилось в музее экспонатов новых вот такого плана, и <…> встал вопрос,

т.е. куда это все размещать” (ИнЖ49). Главной же была потребность обратить-

ся к тяжелой судьбе своего города - из проговаривания трагедии оформлялась и

гордость малой родиной. Теперь рассказ о башне, Тамвелиусе и капсуле времени

сопровождает едва ли не каждое упоминание об Инте, есть он и в книге первого

директора Интинского краеведческого музея историка Л.Н. Малофеевской (Мало-

феевская 2004: 299-304), и в фотоальбоме 2021 г. (Интинские новости 2021).

В советский период память о репрессиях не могла быть открыто пред-

ставлена, на официальном уровне - “всё было замечательно, все, всё зашоре-

но” (наша собеседница показывает руками квадрат вокруг головы) (ИнЖ45).

Л.Н. Малофеевская пишет о том, как в начале 1970-х годов представитель КГБ за-

претил рассказывать в музейной экспозиции о первооткрывателе интинских углей

И.Н. Сорвачеве, считавшемся врагом народа (Малофеевская 2004: 14). Тем не

менее начало меморизации “трудного прошлого” уходит во времена существо-

вания лагеря, о чем говорят не только капсула Тамвелиуса, но и первый в СССР

памятник политзаключенным “Дзимтеней” (“Родине”), установленный в 1956 г.

на Восточном кладбище, и другие свидетельства, представленные в Интинском

музее истории политических репрессий (см., напр.: Баранов 2017).

На волне перестройки меморизация стала открытой и очень активной.

В 1990 г. на инициативной основе в Инте появилось три памятных знака: “Жерт-

вам сталинизма”, “Женщинам ГУЛАГа” и “Рупинтоелис” (“Скорбящий спаси-

тель”). Уже с конца 1980-х годов (т.е. до того, как в 1991 г. был учрежден обще-

национальный День памяти жертв политических репрессий 30 октября) люди

стали стихийно собираться у памятника “Дзимтеней”, “чтобы почтить память

погибших земляков”, с 2004 г. эта традиция приобрела форму ежегодной ак-

ции “Кольцо Покаяния” (Батманова 2020; Интинский… 2021). С конца 1990-х

годов деятельность ГУЛАГа в республике Коми становится предметом целого

ряда научных публикаций (Морозов 1997; Максимова 2005; Жеребцов и др. 2006;

Игнатова 2006, 2009, 2011). В настоящее время в актуализации данной темы

происходит определенный спад, в Инте заметный, в частности, по сравнению с

паломничеством 2000-х годов. Тогда приезжало много поляков, литовцев, латы-

шей, “очень мощная… была тема Карсавина” (похороненного в пос. Абезь, где

204

Этнографическое обозрение № 6, 2022

действует небольшой филиал Интинского музея [Прокофьева 2020]) - но еще до

пандемии этот поток почти иссяк; мемориальный туризм, по оценке специали-

стов городской администрации, не превышает 5%.

В трех остальных городах тема репрессий почти не представлена и прояв-

ляется лишь при целенаправленном поиске. Сопоставимых с Интой лагерей тут

действительно не было, однако везде есть свое “трудное прошлое”. Так, в 1937 г.

были расстреляны все руководители строящегося Медногорского комбината, о

чем в музее предприятия рассказывают специальная экспозиция и альбом с вы-

держками из документов и фотографиями - все это собиралось в конце 1990-х

годов при создании этого музея. Он находится на закрытой территории комби-

ната и работает по запросу, штатного сотрудника нет. Именно в Медногорске

в беседах с информантами мы пытались выяснить, почему память о “неудоб-

ном прошлом” почти не актуализируется. В ответ нам рассказывали о судьбах

спецпереселенцев, в том числе семей раскулаченных, о спецгоспиталях, куда по-

мещали солдат и офицеров, выбравшихся из нацистского плена, - и почти ничего

о трагической судьбе оренбургского казачества. Все эти истории практически не

возникают в интервью без специальных вопросов, не рассматриваются при изу-

чении истории в школе и отсутствуют в МЛ. Позиция наших информантов очень

проста: не надо ворошить прошлое, так как темы противостояний первой поло-

вины XX века до сих пор болезненны для целой череды поколений; затрагивать

эти моменты, говорят информанты-педагоги, можно только в старших классах.

В Котельниче, рассказывая об известном горожанине, одна из собеседниц,

понизив голос, обмолвилась, что он прошел лагеря. Чуть более развернуто тема

(начального периода) репрессий возникла в двух интервью, когда информанты

показывали на левый берег Вятки:

Там у нас, кстати, Поклонный крест. Вот здесь. Мы установили станцией [юных тури-

стов]. Там, значит, были найдены захоронения репрессированных. <…> сейчас бурно

разрослась растительность. А когда кустов нету, то он прямо вот где-то вот здесь. Мы с

батюшкой Владимиром его освящали (КтЖ55).

Здание детского сада “Вишенка”, а когда-то, во времена революции, здесь был штаб

революционеров, потом было НКВД. <…> И когда, значит, проводились ремработы, то

находили, как бы, скелеты расстрелянных людей. <…> Революционное [время], 17-й,

18-й годы. А НКВД чуть позже, в послевоенное время [после гражданской войны], ког-

да гонения были на религию, на культовые мероприятия. Здесь очень много привози-

лось тоже с округи священнослужителей, работников религиозных организаций, и тоже

велись расстрельные действия. За рекой есть место, которое называется Красный Яр,

т.е. там стоит Поклонный крест, потому что туда увозили очень много именно работ-

ников культовых организаций, и велись массовые расстрелы. Вывозили на баржах туда

(КтЖ52).

Далее углубляться информантка не стала, а в ответ на расспросы сообщила

только, что памятника жертвам политических репрессий в Котельниче нет, по

ее словам, эта тема “у нас не затронута”. Между тем в 2005 г. появился под-

готовленный школьниками 12-минутный фильм “Красный Яр. Котельничский

район” (Красный Яр б.г.), рассказывающий о поисковом проекте, по результа-

там которого и был установлен Поклонный крест в Кобыльем логу:

В 2003 г. члены научного общества станции юных туристов от директора музея истории

крестьянства Котельничского района узнали о расстрелах за рекой Вяткой в 1918-1919 гг.

Возникла идея проекта. Расспросили старожилов, поработали в архивах, побывали за

рекой и выявили несколько мест расстрелов. 29 октября 2004 г., накануне дня памяти

жертв политических репрессий, установили Поклонный крест в память о жертвах поли-

тических репрессий (Красный Яр б.г.).

Веселкова Н.В., Прямикова Е.В. Меморативный ландшафт малого города...

205

Сами по себе памятный знак или какая-то акция, не включенные в систе-

му, остаются вне соответствующего МЛ и не способны дать устойчивой ак-

тивизации памяти. Ровно в те же годы, что и в Котельниче, поисковые работы

в местах массовых захоронений при активном участии учащихся велись Интин-

ским краеведческим музеем (Владимирова 2006) - один из наших информантов

вспоминал о таком своем опыте, - в Инте это стало актуальным слоем МЛ,

а в Котельниче нет.

* * *

Аналитическая оптика МЛ нацеливает внимание на разнообразные про-

явления работы памяти в культурном ландшафте; при этом “ландшафтность”

отвечает за системность и территориальную заземленность. Мы попытались

раскрыть на примере четырех малых российских городов продуктивность этого

подхода, основывая анализ МЛ на совокупности критериев места, времени и

степени актуальности.

Динамика МЛ подчиняется общим закономерностям, среди которых замет-

но стремление к актуализации локального наследия различной временной глу-

бины. В старых городах можно обнаружить сходную актуализацию как суще-

ствовавшего до возникновения человечества, так и купеческого или земского

прошлого, в молодых - актуализируется индустриальное наследие; осевой вез-

де остается тематика Великой Отечественной войны. Внимание к военной теме,

безусловно, связано с государственной политикой памяти, но к ней не сводится,

поскольку семейные истории, школьные рассказы о конкретных людях, знако-

мых и родственниках, которые большей частью ушли из жизни, формируют и

вполне конкретную живую память.

Актуализация различных слоев МЛ не только определяет новые возмож-

ности для брендирования города, но и создает особую атмосферу, которая

повышает значение поселения в глазах самих жителей, обеспечивая уникаль-

ность, противостоящую “провинциальной” усредненной локальности. Так, в

Котельниче актуализируются активность купечества и Алексеевская ярмарка, а

в Красноуфимске одним из центров меморации досоветского периода является

Земская больница, воспроизводящая уникальную картину работы медиков того

времени. По-разному представлена тематика репрессий: в Инте - это одна из

основных тем истории города, а в Медногорске - частный случай, зафиксиро-

ванный в музее медно-серного комбината.

Рассказанная история города, воплощенная в МЛ, несмотря на сходство

актуализируемых периодов-слоев, специфично расставляет акценты, создавая

различные конфигурации. Одна часть некогда героизированной раннесоветской

памяти сохраняется в спящем, дезактуализированном состоянии, другая так и

остается непроработанной. Трудное прошлое гражданской войны и раскулачи-

вания оказывается под спасительной, как представляется некоторым инфор-

мантам, сенью предписывающего забвения. На этом “осторожном” фоне ярким

пятном выделяется Инта, память которой пронизана именами заключенных и

достигнутыми благодаря им победами. С темой репрессий тут могла бы со-

перничать только тема славного шахтерского прошлого, утраченная вместе с

ушедшим периодом городского благоденствия. Таким образом, избирательная

множественность меморизации, ее внутренняя логика и динамика в каждом из

городов создают характерные конфигурации МЛ, где поверх общих закономер-

ностей прослеживаются местные, особенные черты.

206

Этнографическое обозрение № 6, 2022

Благодарности

Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского научного фонда

(проект 21-18-00418) “Музей малого города: множественность культур памяти

(историко-социологический анализ)”.

Благодарим анонимных рецензентов за полезные рекомендации.

Примечания

1 По состоянию на 01.01.2021 в РФ насчитывалось 795 малых городов, что

составляет 71,2% от общего числа городов (Мазур 2022).

2 Подробнее о понятии МЛ, его характеристиках и структуре см.: Вандышев

и др. 2022б; Веселкова 2022.

3 Обзор концепций социальной памяти см.: Вандышев и др. 2022а.

4 Здесь и далее для цитат из интервью используется шифр, где первые две

буквы означают город: Кт - Котельнич, Кф - Красноуфимск, Ин - Инта, Мд -

Медногорск, следующая буква - пол (М/Ж), цифрами обозначен возраст

информанта.

5 Благодарим к. филол. н. Н.Б. Граматчикову за комментарии к аспекту ак-

туальности МЛ, высказанные на конференциях и в личном общении. Если

Н.Б. Граматчикова относит к МЛ только ту часть историко-культурного ландшаф-

та, которая находится в актуальном состоянии, то в нашей трактовке МЛ включа-

ет и актуализированные, и “спящие” слои.

6 В воспроизведении надписей здесь и далее сохранено оригинальное напи-

сание.

7 Благотворительный фонд пропаганды научного и культурного наследия

“Земля Вятская” просуществовал до 2018 г.

8 В том числе памятники археологии Котельничское и Скорняковское городи-

ща, памятники архитектуры Гостиный двор и Никольский храм.

9 Впрочем, в актуализации открытия Г. Дмитриева в 2019 г., когда группой

ученых из разных стран в Коми были обнаружены останки «еще одного древнего

“крокодила”», ГУЛАГовский контекст уже не фигурирует (В Коми… 2019).

10 Благодарим за предоставленные газетные материалы Н.И. Лосеву.

Источники и материалы

Артеев 2021 - Артеев А. Приполярная готика Инты // Республика. 16.03.2021.

Баранов 2017 - [Баранов Н.А.] Экскурсия в башне // Рамиз Демиркушак.

Батманова 2020 - Батманова Л. Не изменяя традициям // Искра. 03.11.2020.

traditsiyam

В Коми… 2019 - В Коми нашли еще одного древнего “крокодила” // Интинские

ll-41887208_37832

Владимирова 2006 - Владимирова Е. По следам ГУЛАГовских времен // Искра.

12.06.2006.

Детская болезнь 1990 - “Детская болезнь” или Дань памяти // Искра. 1990.

20 января. С. 2.

Дьяконова 2015 - Дьяконова О. Замерзшая дивизия // Уральский следопыт.

2015. № 5. С. 3-7.

Веселкова Н.В., Прямикова Е.В. Меморативный ландшафт малого города...

207

Интинские новости 2021 - Красочный фотоальбом об Инте // Интинские ново-

Интинский… 2021 - Интинский краеведческий музей. ВК. 30.10.2021. https://

vk.com/inta_museum?w=wall-52829447_2767

Красный Яр б.г. - Красный Яр. Котельничский район // Яранская епархия.

Курбатов 2018 - Курбатов А. Многослойный Котельнич. Жуковлянские валу-

ны, парейазавры и купеческий городок // Свой Кировский.рф. 14.09.2018.

parejazavry-i-kupecheskij-gorodok-4380

Ладыгина 2020 - Ладыгина Т.А. Палеонтология Красноуфимска: изучаем вме-

сте с профессором из Москвы Пермский период Палеозойской эры // Крас-

ноуфимский краеведческий музей.

ru/paleontologiya-krasnoufimska-izuchaem-vmeste-s-professorom-iz-moskvy-

permskij-period-paleozojskoj-ery

Малофеевская 2004 - Малофеевская Л.Н. Город на большой Инте. Сыктывкар,

2004.

Мулланурова 2004 - Мулланурова Г. Из названия улицы узнала о дивизии // Знак

вопроса. 2004. № 19. С. 2.

Музей истории… б.г. - Музей истории политических репрессий // Российская

klyuch/5686?PAGEN_1=2 (дата обращения: 03.11.21).

Обелиск… 2019 - Обелиск “Воинам Советской Армии умершим от ран” //

Библиотеки Медногорска.

obelisk-voinam-sovetskoj-armii-umershim-ot-ran

Открытие геликоприона б.г. - Открытие геликоприона // Геликоприон. Вирту-

альный музей “На рифах Пермского моря” (Красноуфимский краеведческий

03.11.2021).

Проект… 2011 - Проект “Котел времен” победил в областном конкурсе //

kot%D1%91l-vrem%D1%91n-pobedil-v-oblastnom-konkurse.html

Прокофьева 2020 - Прокофьева Н. А вокруг - безымянные могилы. По местам

ru/media/id/5a1833d3482677a03feabf27/a-vokrug-bezymiannye-mogily-po-

mestam-politrepressii-respubliki-komi-5f96b163bc35081b52a4b6f7

Хабаров

1990

- Хабаров П. Сохраним гордость города // Искра.

1990.

18 августа. С. 7.

pkheE

Научная литература

Ассман А. Забвение истории - одержимость историей. М.: НЛО, 2019.

Беляева М.А., Ладыгина Т.А. Условия конструирования и сохранения мемора-

тивных ландшафтов малых городов // Меморативные ландшафты малых

городов России и Польши / Под ред. Л.Н. Мазур, Д. Магера. Екатеринбург:

Изд-во Уральского ун-та, 2022. С. 73-80.

Вандышев М.Н., Веселкова Н.В., Прямикова Е.В. Индустриальная память: мас-

штабы и множественность. Екатеринбург: Изд-во Уральского ун-та, 2022а.

Вандышев М.Н., Веселкова Н.В., Прямикова Е.В. Меморативный ландшафт:

концепция и опыт применения // Социология власти. 2022б. № 1. Т. 34.

С. 69-94.

208

Этнографическое обозрение № 6, 2022

Веселкова Н.В. Меморативный ландшафт: опыт методологической рефлексии //

Меморативные ландшафты малых городов России и Польши / Под ред.

Л.Н. Мазур, Д. Магера. Екатеринбург: Изд-во Уральского ун-та, 2022.

С. 50-61.

Жеребцов И.Л. и др. Очерки по истории политических репрессий в Коми: учеб-

ное пособие для студентов высших учебных заведений. Сыктывкар: Фонд

“Покаяние”, 2006.

Игнатова Н.М. Спецпереселенцы в Коми в 1930-1950-е гг. // Этнический фак-

тор в демографическом развитии Республики Коми (середина XIX - начало

XXI века). Очерки истории народонаселения / Отв. ред. В.В. Фаузер. Сык-

тывкар: б.и., 2006. С. 121-177.

Игнатова Н.М. Спецпереселенцы в республике Коми в 1930-1950-е гг. Сык-

тывкар: Коми НЦ УрО РАН, 2009.

Игнатова Н.М. Смертность спецпереселенцев в Северном крае в 1930-е годы:

причины, масштаб, статистический учет // Новый исторический вестник.

2011. № 28. С. 42-52.

Каганский В. Как устроена Россия? Портрет культурного ландшафта // STRELKA:

сборник 2013 / Ред.-сост. А. Курилкин. М.: Strelka Press, 2013. С. 50-72.

Цурик Т.О. (ред.) Культурный ландшафт Курского края: особенности и перспек-

тивы развития. Курск: Университетская книга, 2015.

Корольков А.Т., Мурзинцева А.Е., Лямина Н.А. Г.А. Дмитриев. Трудная судьба

и палеонтологические открытия // Известия Иркутского гос. ун-та. Серия,

Науки о Земле. 2016. Т. 17. С. 103-114.

Лотман Ю.М. Символика Петербурга и проблемы семиотики города // Избран-

ные статьи: В 3 т. Т. 2. Таллинн: Александра, 1992. С. 9-21.

Мазур Л.Н. Малые города России: особенности формирования историко-культур-

ного ландшафта // Меморативные ландшафты малых городов России и Поль-

ши / Под ред. Л.Н. Мазур, Д. Магера. Екатеринбург: Изд-во Уральского ун-та,

2022. С. 20-49.

Максимова Л.А. Лагерная индустриализация в Коми: опыт анализа // Серия пре-

принтов “Научные доклады”. № 39-2005. Сыктывкар: Изд-во СыктГУ, 2005.

Митин И.И. Палимпсест, место как палимпсест (Материалы к словарю гума-

нитарной географии) // Гуманитарная география: научный и культурно-про-

светительский альманах. Вып. 2 / Отв. ред. и сост. Д.Н. Замятин. М.: Инсти-

тут Наследия, 2005. С. 347-348.

Митин И.И. Место как палимпсест: мифогеографический подход в культур-

ной географии // Феномен культуры в российской общественной геогра-

фии: экспертные мнения, аналитика, концепты / Под ред. А.Г. Дружинина,

В.Н. Стрелецкого. Ростов-на-Дону: Изд-воЮжного федерального ун-та, 2014.

С. 147-156.

Морозов Н.А. ГУЛАГ в Коми крае. 1929-1956. Сыктывкар: Сыктывкарский гос.

ун-т, 1997.

Олик Дж. Фигурации памяти: процессо-реляционная методология, иллюстри-

руемая на примере Германии / Пер. Д. Хлевнюк // Социологическое обозре-

ние. 2012. Т. 11. № 1. С. 40-74.

Прямикова Е.В. Память в малом городе: опыт исследования полярных кейсов

Инты и Котельнича // Меморативные ландшафты малых городов России и

Польши / Под ред. Л.Н. Мазур, Д. Магера. Екатеринбург: Изд-во Уральского

ун-та, 2022. С. 61-72.

Родоман Б.Б. Региональная архитектура и культурный ландшафт // География.

2002. № 10. C. 3-6.

Трубина Е. Учась вспоминать: векторы исследований памяти // Власть времени:

Веселкова Н.В., Прямикова Е.В. Меморативный ландшафт малого города...

209

социальные границы памяти / Под ред. В.Н. Ярской, Е.Р. Ярской-Смирно-

вой. М.: Вариант; ЦСПГИ, 2011. С. 25-44.

Туровский Р.Ф. Соотношение культурных ландшафтов и региональной идентично-

сти в современной России // Идентичность и география в современной России

/ Науч. ред. М. Бассин, К.Э. Аксенов. СПб.: Геликон Плюс, 2003. С. 139-173.

Binder J. Stadt als Palimpsest - Zur Wechselwirkung von Materialität und Gedächtnis.

Berlin: Neofelis Verlag, 2015.

Cole T. Scales of Memory, Layers of Memory: Recent Works on Memories of the

Second World War and the Holocaust: Review Article // Journal of Contemporary

History. 2002. Vol. 37. No. 1. P. 129-138.

Connerton P. Seven Types of Forgetting // Memory Studies. 2008. Vol. 1. No. 1.

Forcinito A. Introduction: Layers of Memory and the Discourse of Human Rights:

Artistic and Testimonial Practices in Latin America and Iberia // Hispanic Issues

On Line. 2014. Vol. 14. P. 1-17.

Jelin E., Kaufman S.G. Layers of Memories: Twenty Years after in Argentina //

Commemorating War: The Politics of Memory / Ed. G. Dawson. L.: Routledge,

2017. P. 89-110.

Meinig D.W. Introduction // The Interpretation of Ordinary Landscapes: Geographical

Essays / Ed. D.W. Meinig. N.Y.: Oxford University Press, 1979. P. 1-7.

Musekamp J. Zwischen Stettin und Szczecin: Metamorphosen einer Stadt von 1945

bis 2005 (Vol. 27). Darmstadt: Otto Harrassowitz Verlag, 2010.

Musekamp J. Archäologie lokaler Identität: Schichten der Erinnerung in Stettin seit

1989 // Osteuropa. 2013. Vol. 63. No. 8. P. 19-33.

Pakier M., Wawrzyniak J. Introduction: Memory and Change in Eastern Europe:

How Special? // Memory and Change in Europe: Eastern Perspectives /

Eds. M. Pakier, J. Wawrzyniak. N.Y.: Berghahn Books, 2015. P. 1-20.

Schloegel K. Places and Layers of Memory - Reflections on the Eastern Part of

Europe // Osteuropa. 2008. Vol. 58. No. 6. P. 13-25.

Wallman S. Sometime Kin: Layers of Memory, Boundaries of Ethnography.

N.Y.: Berghahn, 2020.

R e s e a r c h A r t i c l e

Veselkova, N.V., and E.V. Pryamikova. Memorative Landscape of a Small

City: Configurations and Layers [Memorativnyi landshaft malogo goroda:

konfiguratsii i sloi]. Etnograficheskoe obozrenie, 2022, no. 6, pp. 196-212.

© Russian Academy of Sciences © Institute of Ethnology and Anthropology RAS]

Ural Federal University named after the first President of Russia B.N. Yeltsin

(19 Mira St., Ekaterinburg, 620002, Russia)

Ural Federal University named after the first President of Russia B.N. Yeltsin

(19 Mira St., Ekaterinburg, 620002, Russia) | Ural State Pedagogical University

(26 Kosmonavtov St., Ekaterinburg, 620091, Russia)

Keywords

memorative landscape, social memory, layering, oblivion, actualizations politics of

memory

210

Этнографическое обозрение № 6, 2022

Abstract

The memorative landscape of any city is a complex multi-layered system. The focus

of attention is placed on four small Russian cities, differing in the age of existence:

the “old” Kotelnich and Krasnoufimsk and the “young” Inta and Mednogorsk.

The formation of a memorative landscape is considered according to the criteria

of connection with the place of memorized events, the time of creation and

actualization. In the modern landscape of the analyzed cities, three epochs subjected

to memorization are clearly distinguished: the prehistory of mankind, the merchant

past, and the Soviet period. The general trend is towards location-based memorization.

The configurations of the memorative landscape elements, the logic and dynamics of

actualization ensure its uniqueness within a particular city.

Funding Information

This research was supported by the following institutions and grants:

Russian Science

Foundation,

[grant no. 21-18-00418]

References

Assmann, A. 2019. Zabvenie istorii - oderzhimost’ istoriei [Oblivion of History -

Obsession with History]. Moscow: NLO.

Belyaeva, M., and T. Ladygina. 2022. Usloviia konstruirovaniia i sokhraneniia

memorativnykh landshaftov malykh gorodov [Construction and Preservation of

Memorative Landscapes of Small Towns]. In Memorativnye landshafty malykh

gorodov [Memorative Landscapes of Small Towns], edited by L. Mazur and

D. Magier, 73-80. Ekaterinburg: Ural’skii gosudarstvennyi universitet.

Binder, J. 2015. Stadt als Palimpsest - Zur Wechselwirkung von Materialität und

Gedächtnis [City as Palimpsest - On the Interaction of Materiality and Memory].

Berlin: Neofelis Verlag.

Cole, T. 2002. Scales of Memory, Layers of Memory: Recent Works on Memories

of the Second World War and the Holocaust: Review Article. Journal of

Contemporary History 37 (1): 129-138.

Connerton, P. 2008. Seven Types of Forgetting. Memory Studies 1 (1): 59-71. https://

doi.org/10.1177/1750698007083889

Forcinito, A. 2014. Introduction: Layers of Memory and the Discourse of Human

Rights: Artistic and Testimonial Practices in Latin America and Iberia. Hispanic

Issues On Line 14: 1-17.

Jelin, E., S.G. Kaufman. 2017. Layers of Memories: Twenty Years after in Argentina.

In Commemorating War: The Politics of Memory, edited by G. Dawson, 89-110.

London: Routledge.

Ignatova, N.M. 2006. Spetspereselentsy v Komi v 1930-1950-e gg. [Special

Settlers in Komi in the 1930s-1950s]. In Etnicheskii faktor v demograficheskom

razvitii Respubliki Komi (seredina XIX - nachalo XXI veka). Ocherki istorii

narodonaseleniia [Ethnic Factor in the Demographic Development of the Komi

Republic (Mid 19th - Early 21st Century): Essays on the History of Population],

edited by V.V. Fauzer, 121-177. Syktyvkar.

Ignatova, N.M. 2009. Spetspereselentsy v respublike Komi v 1930-e - 1950-e gg.

[Special Resettlers in the Republic of Komi in the 1930-1950s]. Syktyvkar: Komi

NTs URO RAN.

Ignatova, N.M. 2011. Smertnost’ spetspereselentsev v Severnom krae v 1930-e gg.:

prichiny, masshtab, statisticheskii uchet [Mortality Rate of Special Settlers in

the Northern Krai in the 1930s: Causes, Scale, Statistical Records]. The New

Historical Bulletin 2 (28): 42-52.

Веселкова Н.В., Прямикова Е.В. Меморативный ландшафт малого города...

211

Kaganskiy, V. 2013. Kak ustroena Rossiia? Portret kul’turnogo landshafta [How is

Russia Organized? Portrait of a Cultural Landscape]. In STRELKA: sbornik 2013

[STRELKA: Collection 2013], edited by A. Kurilkin, 50-72. Moscow: Strelka

Press.

Korolkov, A.T., A.E. Murzintseva, and N.A. Lyamina. 2016. G.A. Dmitriev.

Trudnaia sud’ba i paleontologicheskie otkrytiia [G.A. Dmitriev: Difficult Fate

and Paleontological Discoveries]. Izvestiia Irkutskogo gosudarstvennogo

universiteta. Seriia, Nauki o Zemle 17: 103-114.

Tsurik, T.O., ed. 2015. Kul’turnyi landshaft Kurskogo kraia: osobennosti i perspektivy

razvitiia [Cultural Landscape of the Kursk Region: Features and Development

Prospects]. Kursk: Universitetskaia kniga.

Lotman, Y.M. 1992. Simvolika Peterburga i problemy semiotiki goroda [The

Symbolism of St. Petersburg and the Problems of the Semiotics of the City].

In Izbrannye stat’i: V 3 t. [Selected Articles, 3 vols], 2: 9-21. Tallin: Aleksandra.

Maksimova, L.A. 2005. Lagernaia industrializatsiia v Komi: opyt analiza [Camp

Industrialization in Komi: Experience of the Analysis]. In Seriia preprintov

“Nauchnye doklady”

[Series of Preprints

“Scientific Reports”]

39-2005.

Syktyvkar: Syktyvkarskii gosudarstvennyi universitet.

Mazur, L. 2022. Malye goroda Rossii: osobennosti formirovaniia istoriko-kul’turnogo

landshafta [Historical-Cultural Landscape and Its Development in Small Russian

Towns]. In Memorativnye landshafty malykh gorodov [Memorative Landscapes

of Small Towns], edited by L. Mazur and D. Magier, 20-49. Ekaterinburg:

Ural’skii gosudarstvennyi universitet.

Meinig, D.W. 1979. Introduction. In The Interpretation of Ordinary Landscapes:

Geographical Essays, edited by D.W. Meinig, 1-7. New York: Oxford University

Press.

Mitin, I.I. 2005. Palimpsest, mesto kak palimpsest (Materialy k slovariu gumanitarnoi

geografii) [Palimpsest, Place as a Palimpsest (Materials for the Dictionary of

Humanitarian Geography)]. In Gumanitarnaia geografiia: nauchnyi i kul’turno-

prosvetitel’skii al’manakh [Humanitarian Geography: Scientific and Cultural and

Educational Almanac], edited by D.N. Zamiatin, 2: 347-348. Moscow: Institut

Naslediia.

Mitin, I.I. 2014. Mesto kak palimpsest: mifogeograficheskii podkhod v kul’turnoi

geografii [Place as a Palimpsest: A Mythogeographical Approach in Cultural

Geography]. In Fenomen kul’tury v rossiiskoi obshchestvennoi geografii:

ekspertnye mneniia, analitika, kontsepty [The Phenomenon of Culture in

Russian Social Geography: Expert Opinions, Analytics, Concepts], edited by

A.G. Druzhinina and V.N. Streletskogo, 147-156. Rostov-on-Don: Izdatel’stvo

Yuzhnogo federal’nogo universiteta.

Morozov, N.A. 1997. GULAG v Komi krae. 1929-1956 [GULAG in the Komi

Region: 1929-1956]. Syktyvkar: Syktyvkarskii gosudarstvennyi universitet.

Musekamp, J. 2013. Archäologie lokaler Identität: Schichten der Erinnerung

in Stettin seit 1989 [Archeology of Local Identity: Layers of Memory in Szczecin

Since 1989]. Osteuropa 63 (8): 19-33.

Musekamp, J. 2010. Zwischen Stettin und Szczecin: Metamorphosen einer Stadt von

1945 bis 2005 [Between Stettin and Szczecin: Metamorphoses of a City from

1945 to 2005]. Vol. 27. Darmstadt: Otto Harrassowitz Verlag.

Olick, J.

2012. Figuratsii pamiati: protsesso-reliatsionnaia metodologiia,

illiustriruemaia na primere Germanii [Figurations of Memory: A Process-

Relational Methodology Illustrated on the German Case], translated by

D. Khlevniuk. Sotsiologicheskoe obozrenie 11 (1): 40-74.

Pakier, M., and J. Wawrzyniak, eds. 2015. Introduction: Memory and Change in Eastern

212

Этнографическое обозрение № 6, 2022

Europe: How Special? In Memory and Change in Europe: Eastern Perspectives,

edited by M. Pakier and J. Wawrzyniak, 1-20. New York: Berghahn Books.

Priamikova, E. 2022. Pamiat’ v malom gorode: opyt issledovaniia poliarnykh keisov

Inty i Kotelnicha [Memory in a Small Town: The Cases of Inta and Kotelnich].

In Memorativnye landshafty malykh gorodov [Memorative Landscapes of Small

Towns], edited by L. Mazur and D. Magier, 61-72. Ekaterinburg: Ural’skii

gosudarstvennyi universitet.

Rodoman, B.B. 2002. Regional’naia arkhitektura i kul’turnyi landshaft [Regional

Architecture and Cultural Landscape]. Geografiia 10: 3-6.

Schloegel, K. 2008. Places and Layers of Memory - Reflections on the Eastern Part

of Europe. Osteuropa 58 (6): 13-25.

Turovskiy, R.F.

2003. Sootnoshenie kul’turnykh landshaftov i regional’noi

identichnosti v sovremennoi Rossii [Correlation of Cultural Landscapes and

Regional Identity in Modern Russia]. In Identichnost’ i geografiia v sovremennoi

Rossii [The Identity and Geography in Contemporary Russia], edited by

M. Bassin and K.E. Aksenov, 139-173. St. Petersburg: Gelikon Plius.

Trubina, E. 2011. Uchas’ vspominat’: vektory issledovanii pamiati [Learning to

Remember: Vectors of Memory Research]. In Vlast’ vremeni: sotsial’nye granitsy

pamiati [Power of Time: Social Boundaries of Memory], edited by V.N. Yarskaya

and E.R. Yarskaya-Smirnova, 25-44. Moscow: Variant; TsSPGI.

Vandyshev, M.N., E.V. Pryamikova, and N.V. Veselkova. 2022. Industrial’naia

pamiat’: masshtaby i mnozhestvennost’

[Industrial Memory: Scale and

Multiplicity]. Ekaterinburg: Ural’skii gosudarstvennyi universitet.

Vandyshev, M.N., N.V. Veselkova, and E.V. Pryamikova. 2022. Memorativnyi

landshaft: kontseptsiia i opyt primeneniia [Memorial Landscape: Concept and

Experience of Application]. Sotsiologiia vlasti 1 (34): 69-94.

Veselkova, N.V.

2022. Memorativnyi landshaft: opyt metodologicheskoi

refleksii [Memorative Landscape: Experience of Methodological Reflection].

In Memorativnye landshafty malykh gorodov [Memorative Landscapes of Small

Towns], edited by L. Mazur and D. Magier, 50-61. Ekaterinburg: Ural’skii

gosudarstvennyi universitet.

Wallman, S. 2020. Sometime Kin: Layers of Memory, Boundaries of Ethnography.

New York: Berghahn.

Zherebtsov, I.L., et al. 2006. Ocherki po istorii politicheskikh repressiy v Komi [Essays

on the History of Political Repressions in Komi]. Syktyvkar: Fond “Pokaianie”.