СТАТЬИ И МАТЕРИАЛЫ

ТУРИЗМ НА АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ МЕСТАХ

СРЕДНЕГО ЗАУРАЛЬЯ: ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ СТАТУСА

ЛАНДШАФТА И РЕЖИМЫ НАСЛЕДИЯ

Ф.С. Корандей, М.Г. Агапов

к.и.н., старший научный сотрудник Лаборатории исторической географии и регио-

налистики | Тюменский государственный университет (ул. Володарского 6, Тюмень,

625003, Россия)

д.и.н., ведущий научный сотрудник Лаборатории исторической географии и регио-

налистики | Тюменский государственный университет (ул. Володарского 6, Тюмень,

625003, Россия)

Ключевые слова

режимы наследия, коммодификация наследия, переосмысление статуса ландшафта,

аффордансы среды, археологический туризм, Курган, Тюмень

Аннотация

В статье исследуется феномен туристической коммодификации археологических мест

среднего Зауралья. Превращение зауральского Притоболья в профессиональный ланд-

шафт археологической науки, связанной с городскими центрами региона, а также попыт-

ки создания в регионе инфраструктуры внутреннего туризма, направляемые как государ-

ственной, так и частной инициативой, вовлекают в городскую экономику отдаленные

ландшафты, хранящие память о глубокой древности. Эта экспансия описывается нами с

точки зрения нарративов и практик, связанных с переосмыслением статуса ландшафта,

объявляемого ресурсом нового типа. В процесс прояснения позиций по поводу этого во-

проса вовлекаются все социальные группы, претендующие на место в ландшафте, а так-

же сам ландшафт, видоизменяющийся в соответствии с групповыми представлениями об

археологическом наследии (режимами наследия) и с вызовами, порождаемыми межгруп-

повым взаимодействием. На материале полевых исследований в Курганской области и на

юге Тюменской области мы описываем группы, активно декларирующие свое мнение по

поводу целей популяризации археологического наследия, а также практики совместной

модификации археологических мест, порождающие характерную материальность переос-

мысляемых ландшафтов.

Информация о финансовой поддержке

[проект № 20-05-00592 А]

Статья поступила 08.12.2021 | Окончательный вариант принят к публикации 25.12.2022

Ссылки для цитирования на кириллице / латинице (Chicago Manual of Style, Author-Date):

Корандей Ф.С., Агапов М.Г. Туризм на археологических местах среднего Зауралья: переосмысле-

ние статуса ландшафта и режимы наследия // Этнографическое обозрение. 2023. № 1. С. 175-198.

Korandei, F.S., and M.G. Agapov. 2023. Turizm na arkheologicheskikh mestakh srednego Zaural’ia:

pereosmyslenie statusa landshafta i rezhimy naslediia [Tourism in Archaeological Sites of the Trans-

Urals Region: Rethinking the Landscape Status and Heritage Regimes]. Etnograficheskoe obozrenie 1:

© Российская академия наук | © Институт этнологии и антропологии РАН

176

Этнографическое обозрение № 1, 2023

нтернет-страницы мест, которым посвящена эта работа, описывают их

как острова уникальности, затерянные среди однообразных просторов.

И

“В переводе с угорского (так! - Ф.К., М.А.) слова Сав, Савн переводятся

как остров среди болота… С вершины хорошо просматривается окружающая

местность” (Святилище Савин б.г.). “МОРЕЛЕСА… место в сосновом бору, где

одинаково хорошо и взрослым, и детям” (Морелеса 2021). Эти места, распо-

ложенные в разных, пусть и соседних, субъектах федерации и климатических

зонах, продуцируют похожий опыт. Выехав из города и совершив продолжи-

тельное путешествие - сначала переполненный тракт, затем пустынные просе-

лочные дороги - вы обнаруживаете себя среди хрупких, сияющих новизной со-

оружений, совсем не похожих на избы окрестных деревень. Для нарративов тех,

кто принес сюда эти дрожащие на степном ветру фотозоны и сияющие в таеж-

ной ночи глэмпы, характерны мотивы слабой укорененности - в частности, мо-

тив невозможности капитального строительства, объясняемой то отсутствием

архитектурного проекта, то недостаточным финансированием, то необходимо-

стью сохранения археологического слоя. Всем своим видом эти аванпосты го-

родской культуры заявляют о своем первопроходческом статусе, неуверенном

вторжении на территории, которые исторически использовались совсем иначе.

Позже, начиная исследовать природно-социальное положение этих комплексов,

вы обнаруживаете в них одних и тех же героев, повествующих о схожих вещах -

ключевую роль в обеих историях играет археологическое место, обретающее

особое значение в тот момент, когда городская экономика начинает экспансию

на староосвоенные, но ныне испытывающие отток населения земли. В ходе

этой экспансии статус территорий, становящихся ресурсом нового типа, под-

вергается переосмыслению, в процесс которого с необходимостью вовлекают-

ся все группы, претендующие на место в ландшафте.

Эта статья посвящена исследованию феномена коммодификации (транс-

формации в туристический продукт) ландшафтов периферии крупных городов

среднего Зауралья на основе археологических мест (археологических памят-

ников). Мы не случайно подчеркиваем моментальность этого события - в обо-

их случаях археологическое место, тысячи лет хранившее в себе древности и

хорошо известное профессиональным археологам, проявилось в обыденном

ландшафте недавно, вдруг попав в силовые поля городской экономики. Еще

недавно неизвестные никому, кроме профессионалов, сейчас эти места ста-

новятся общедоступной материальной реальностью. Вырастая из ландшафта

буквально на глазах, они оказываются в центре нарративов и практик четырех

групп, по-разному прочитывающих их значение: профессиональной археоло-

гии, туристического бизнеса, местных сообществ, а также представителей но-

вых религиозных движений.

Отправной точкой нашего интереса к теме и входом в поле стало обще-

ние с коллегами-археологами, риторика которых при обсуждении этих вопро-

сов отсылала к дискуссиям на темы “рефлексирующей археологии” (reflexive

archaeology) и “этнографических археологий” (ethnographic archaeologies). Для

этого комплекса критических идей, вдохновленного этнографическим поворо-

том в археологии (Castaneda 2008), характерно внимание к социальному кон-

тексту археологической практики, деколонизация археологии, обнаруживаю-

щей субъектность других групп, с которыми археолог соприкасается в поле, в

вопросах, касающихся наследия.

Особый интерес для нас представляли работы, касавшиеся переосмысле-

ния режимов археологического наследия: права доступа к нему, права распо-

Корандей Ф.С., Агапов М.Г

. Туризм на археологических местах среднего Зауралья...

177

ряжаться им и получать с него доход, наконец, права отождествлять себя с

ним, использовать как орудие идентичности и, в конечном счете, предлагать

его интерпретации, альтернативные академическим (Brown 2003; Hodder 2003;

Hodder 2010; Шнирельман 2014, 2020). Релевантной для нашего материала

представляется рамка режимов наследия, возникающая на стыке полей реф-

лексирующей археологии и исследований коммодификации и туризма. Нар-

ративы и практики каждой из групп, артикулирующих свое мнение по поводу

наследия, отсылают к нескольким разным его типам: 1) космополитической

практике сохранения и охраны наследия как общечеловеческой ценности;

2) неолиберальным практикам коммодификации, сводящим наследие к ин-

дустрии приносящих доход впечатлений; 3) конструктивистским практикам

идентичности, для которых являются определяющими демонстрационный и

интерпретационный аспекты наследия (Silberman 2012: 246-247; Селезнева

2014; Geismar 2015).

Выводя иногда попадающий в заголовки (Atalay 2010; Pyburn 2011) факт

внезапно обнаруженного многоголосия (Silberman 2008) дотоле молчавшего

археологического поля за пределы внутрицеховой рефлексии, мы обнаружива-

ем, что “племя” археологов, чья роль в превращении повседневного периферий-

ного ландшафта в пространство конфликтной дискуссии по поводу наследия

является ключевой (Silverman 2011), заслуживает своей этнографии и должно

быть показано в контексте других “племен”, чьи притязания на наследие как

ресурс имеют под собой иные основания. Особенный интерес в этом смыс-

ле представляет специфика рассматриваемых ниже кейсов - при отсутствии в

этих местах индигенного населения ни один из участников процесса не имеет

особенных статусных преимуществ, позволяющих безоговорочно “присвоить”

наследие, лишь недавно явленное на свет буквально из-под земли. В этой си-

туации все участники вынуждены так или иначе артикулировать свои позиции

по поводу происходящего. Этот процесс, как правило, связанный с внедрением

в дискурсы и практики локальных групп и сообществ отношений туристиче-

ской коммодификации, мы называем ситуацией переосмысления статуса ланд-

шафта. Приобретает ли данная ситуация хотя бы иногда характер подлинной

общественной дискуссии по поводу права представителей каждого из режи-

мов наследия на участие в трансформации ландшафта - вопрос открытый.

Во всяком случае, появление исследователя, готового услышать точки зрения

всех сторон, обнаруживает и отношения соперничества, порой перерастающие

в реальные конфликты, и отношения продуктивного сотрудничества, и возни-

кающую в результате этих отношений в ландшафте новую материальную среду,

и запрос на непредвзятую модерацию, которая, вероятно, могла бы облегчить

путь к достижению консенсуса в пользовании новым ресурсом. Наше внимание

в данном случае привлекла динамика и процессуальность становления новых

ландшафтов наследия (Harvey 2015), с одной стороны, проявляющая обычно

скрытые отношения власти, с другой - отражающая высокую аффективную

вовлеченность в процесс множества людей. Подчеркнем, что в цели работы

не входило развернутое исследование стандартных практик использования ар-

хеологических мест - в данном случае это использование фактически только

начинается, а практики только складываются. Такое исследование - дело бу-

дущего. Мы наблюдали ситуацию в процессе становления, а потому нас ин-

тересовали прежде всего позиции ключевых “организаторов” процесса (этим

объясняется отсутствие среди наших информантов “рядовых” посетителей

этих объектов). С прояснением ключевых идеологических позиций связаны

178

Этнографическое обозрение № 1, 2023

обильные цитирования наших собеседников, отражающие многоголосие этой

трансформации ландшафта, ее коллективность и незавершенность. Осознавая

ограничения “нарративной” оптики, мы старались, по возможности чаще, про-

водить наши интервью в ландшафте, путешествуя с нашими информантами по

тем местам, о которых шла речь, и обращая внимание на то, как наши собесед-

ники представляют себе “перспективную”, формирующуюся материальность

этих объектов, предназначенных для последующего массового использования

(результаты этих наблюдений отражены в заключительной части статьи). Дан-

ная работа построена на большом числе “пешеходных” и “автомобильных” ин-

тервью с “организаторами” переосмысления статуса ландшафта.

Продолжающее темы, поднятые в нашей статье (Агапов, Корандей 2019),

сравнительное исследование отношений переосмысления статуса ландшафта,

инициированных недавним открытием археологического музея под открытым

небом “Савин-1” (Белозерский район Курганской области) и природно-тури-

стического комплекса “Морелеса” (Нижнетавдинский район Тюменской обла-

сти) осуществлялось в 2020-2021 гг. в рамках поддержанного РФФИ проек-

та “Провоцирующие ландшафты”. Базовыми для проекта, предполагающего

полилокальное исследование этнографий, складывающихся вокруг типичных

элементов повседневного ландшафта, стали идеи, лежащие в основании те-

ории Тима Ингольда, описывающие сдвиг от “внешней” исследовательской

оптики “чтения ландшафта” к “внутренней” позиции участника средовых ком-

муникаций (Корандей 2021).

В связи с нашей темой представляет особый интерес аналитиче-

ская релевантность ингольдовской интерпретации предрасположенностей

(“affordances”) ландшафта1 как элемента взаимной сонастройки среды и куль-

туры и ее связь с категорией ресурса - важным понятием языка самоописания

наших информантов. Между практическим открытием новых возможностей

места, осознанием ландшафта в этом новом качестве, началом его системати-

ческого и тем более коммерческого использования проходит время, порой не-

малое. Несмотря на то, что древности хранились в этой земле долгие столетия,

трансформация современного сельскохозяйственного ландшафта в ландшафт

исторического наследия - это продолжительный социальный процесс со мно-

гими составляющими. Как и в случае с ингольдовским прочтением (и отрица-

нием) термина “ландшафт” (Ingold 2000: 190-193), остраняющая и объективи-

рующая логика товарного ресурсопользования представляется нам не совсем

релевантной в тех случаях, когда процесс коммодификации ландшафтного

наследия только начался и еще отнюдь не достиг успеха. Осознавая археоло-

гическое место как аффорданс, т.е. обнаруживаемую в ландшафте новую воз-

можность, но при этом еще не вполне понимая, как именно эта возможность

работает, участники переосмысления статуса ландшафта, действуя с позиций

разных режимов наследия, раз за разом декларируют свое право им распоря-

жаться, иногда вступая в конфликт, иногда отыскивая консенсус. Еще одна

важная для нас концептуальная диспозиция, восходящая к той же теории -

описание ландшафта как материального социального медиума с точки зрения

его совместного использования в прагматическом профессиональном и рекре-

ационном режимах (Ibid.: 193-198; Tilley, Cameron-Daum 2017).

В процессе исследования было предпринято четыре экспедиции, проведено

три десятка полуструктурированных тандемных интервью и фокусированных

(направленных) бесед с археологами, чиновниками, музейщиками, бизнесме-

нами, сотрудниками и посетителями туристических комплексов, местными

Корандей Ф.С., Агапов М.Г. Туризм на археологических местах среднего Зауралья...

179

жителями. Анализируя полученные в ходе интервью нарративы, а также не-

посредственный опыт полевых наблюдений, мы отвечаем ниже на следующие

вопросы: какие типичные социальные группы проявляют себя в ситуации пе-

реосмысления статуса ландшафта? на каких основаниях базируется деклари-

руемое ими право на место в этом ландшафте? какие конфликты порождаются

различиями в представляемых ими режимах наследия, как описываются, в том

числе в связи с категорией туристического ресурса, новые возможности, кото-

рые открывает ландшафт? как они воплощаются в материальной среде вновь

возводимых туристических комплексов?

Археологическая “колонизация”

Среднего и Нижнего Притоболья

Профессиональная археология укоренилась в долине Тобола относительно

недавно, в середине 1960-х годов. Ее опорой стали педагогические институты

Кургана и Тюмени, сотрудники которых получили первый профессиональный

опыт в составе Уральской археологической экспедиции УрГУ под руковод-

ством В.Ф. Генинга: тюменские студенты стали выезжать на раскопки с 1964 г.

в составе Уральских археологических экспедиций, курганские - с 1966 г., под

руководством выпускницы Львовского университета Т.М. Потемкиной, в на-

чале 1960-х годов также учившейся археологии на Урале. Институциональное

строительство продолжалось довольно долго, причем курганцы несколько опе-

режали тюменцев - Курганская археологическая экспедиция, работавшая, хотя

и с перерывами, с 1966 г., дала первую археологическую кандидатскую в 1976 г.

(автор Т.М. Потемкина, тогда уже работавшая в Москве), а Тюменская, откры-

тая в 1978 г. на базе нового Тюменского университета - в 1985 г. (выпускник

НГПУ А.В. Матвеев, писавший на материалах Приобья) и в 1988 г. (выпускни-

ца ТюмГУ Н.П. Матвеева, писавшая на местном материале). Создав собствен-

ную систему подготовки кадров, молодое профессиональное сообщество, ока-

завшееся в положении фактических первооткрывателей древностей региона2,

действовало и продолжает действовать чрезвычайно активно. Насколько нам

известно, сводных исследований динамики роста числа выявленных археоло-

гических памятников в регионе не существует. Но, к примеру, исследователи

древностей археологического микрорайона в 500 квадратных километров, рас-

положенного вокруг Андреевского озера в окрестностях Тюмени, подсчитали,

что за период с 1995 по 2012 гг. только на этой, весьма небольшой в масшта-

бах региона территории, число известных археологических объектов вырос-

ло со 134 до 366, то есть было открыто 232 памятника (Зах и др. 2014: 6)3.

На этом фоне предметом особой гордости сообщества являются открытия, со-

вершенные когда отстроенная исследовательская инфраструктура впервые на-

чала приносить плоды - открытое курганцами энеолитическое святилище Са-

вин-1 (1982) (Вохменцев 2016; Маслюженко 2020) и выявленный тюменцами

археологический микрорайон Ингальская долина (1994) (Матвеева, Волков,

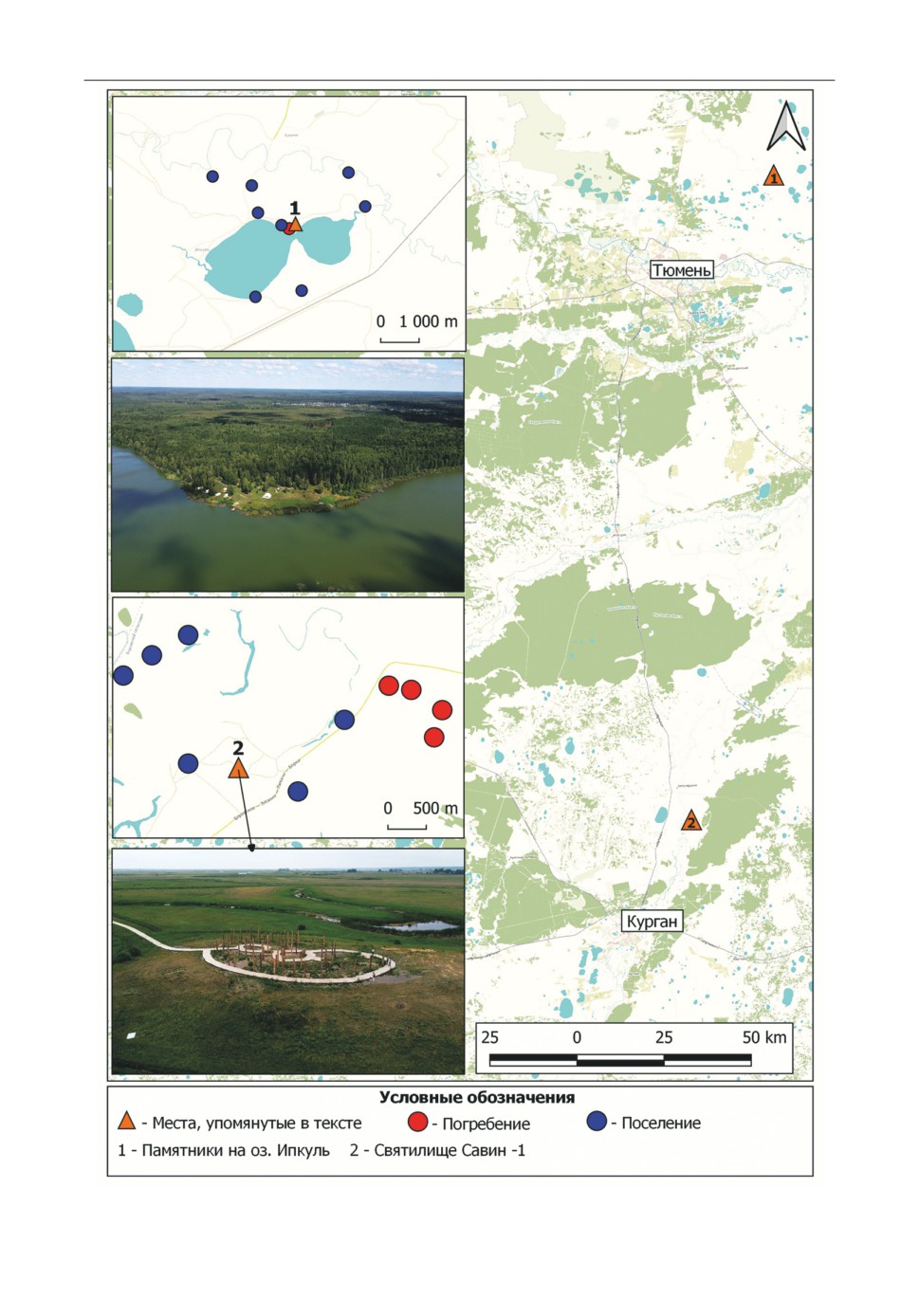

Рябогина 2003; Матвеев 2004; см. Рис. 1).

Археологи - в силу специфики своей профессии весьма близкие к “земле”

эксперты - обладают медийной известностью и воплощают в глазах местной

аудитории авторитет исторического знания как такового. Эта роль формирует

особый этос, кроме всего прочего, предполагающий систематические усилия

по популяризации местного археологического наследия. Экономический кон-

траст между “бедной” Курганской областью и “богатой” Тюменью сказывается

180

Этнографическое обозрение № 1, 2023

Рис. 1. Ландшафтно-археологический контекст мест, упомянутых

в тексте статьи (cхема выполнена В.М. Костомаровым)

Корандей Ф.С., Агапов М.Г. Туризм на археологических местах среднего Зауралья...

181

и на масштабах и скорости музеефикации. Первый в регионе археологический

музей, вписанный в ландшафт, был открыт на упомянутом выше озере Андре-

евском в 1982 г. в результате кампании, в которой участвовали институты всей

новой местной археологии (Зах и др. 2014: 10). Другим “ландшафтным” про-

ектом, идея которого долгое время вынашивалась тюменскими археологами,

но до сих пор не воплощена в жизнь, был проект туристско-археологического

кластера в упомянутой выше Ингальской долине, последний раз широко об-

суждавшийся в прессе в 2016 г. (Ингальская долина 2016а, 2016б). В 2020 г.

курганские археологи при поддержке Фонда президентских грантов и област-

ных властей взяли реванш, открыв на территории Белозерского района пол-

норазмерную реконструкцию энеолитического святилища “Савин-1”, которая

описывается в областных медиа как часть будущего туристического маршрута,

включающего в себя, в частности, реконструкцию саргатского кургана у села

Гагарье (Реконструкция кургана 2021). Ознакомившись с разнообразием версий

туристического будущего этого района, представленных в нарративах наших

курганских и белозерских информантов, мы обнаружили похожую историю ря-

дом с Тюменью. Местные бизнесмены, внедряя на рынок новый формат глэм-

пинга - модульного отеля на природе, не предполагающего капитального стро-

ительства, в какой-то момент осознали, что их бизнес со всех сторон окружен

археологической древностью. История глэмпинга “Морелеса”, расположенно-

го в шестидесяти километрах к северо-востоку от Тюмени, на берегах озера

Ипкуль, дает возможность взглянуть на те же проблемы, что и инициированная

археологами коммодификация Белозерья со стороны весьма востребованного

туристического предприятия.

Переосмысление статуса ландшафта:

внезапно проявляющиеся “другие”

Исследования конструктивистских аспектов музеефикации археологиче-

ских памятников, самым известным примером которой в России, вероятно,

является Аркаим, имеют тенденцию описывать присущее профессиональным

археологам отношение к наследию как норму, характеризуя логики других

групп как отклонение от нее (Белолипецкая 2010; Куприянова 2014; Шнирель-

ман 2011, 2015). Нам представляется, что отношения, возникающие в процессе

переосмысления статуса ландшафта, которые могут быть сведены к четырем

взаимоналагающимся позициям - науке, туристическому бизнесу, местным

сообществам, а также активно посещающим эти места горожанам, представ-

ляющим то, что принято называть “новыми религиозными движениями”, -

устроены сложнее. В процессе полевой работы хорошо видно, что профессио-

нальный взгляд археологов на вещи - всего лишь одна из возможных позиций,

отнюдь не воспринимающаяся остальными как истина в последней инстанции.

Реальная ситуация переосмысления статуса ландшафта должна описываться

скорее как сцепленный клубок логик и практик, ни одна из которых не име-

ет подавляющего дискурсивного преимущества над другими. Сильные пози-

ции притязающих на пользование данным ландшафтом уравновешиваются их

слабостями, а процесс декларации позиций и их материализации в ландшафте

имеет реактивный спонтанный характер (Агапов, Корандей 2019), характери-

зующийся риторикой взаимной критики и соперничества. На языке кинотро-

пов это называется “мексиканское противостояние”: все отвечают всем, дей-

ствие, даже самое тривиальное, вроде строительства туалета в степи, порой

182

Этнографическое обозрение № 1, 2023

имеет многочисленные последствия, неожиданные для остальных участников.

Нарративная самопрезентация наших информантов, повествующих о том, что

происходило на Савине и Ипкуле после того, как там началась активная дея-

тельность по коммодификации, очень часто строится вокруг мотива внезапно-

го проявления в ландшафте других, невидимых до этого групп, имеющих свое

собственное мнение по поводу археологического наследия.

Ключевую роль в этом процессе играют археологи - инициаторы созда-

ния музея под открытым небом “Савин” и первооткрыватели археологического

Ипкуля, появившиеся на озере до прихода бизнеса и представителей новых

религиозных движений.

Первое наше интервью с археологами, вводившими нас в спонтанный и

напряженный контекст переосмысления статуса ландшафта, происходило на

холме Савина в серый октябрьский день 2020 г. Стоя на холодном ветру, наши

собеседники в буквальном смысле показывали рукой на горизонте, кто и как

из местных акторов низового уровня вовлечен в процесс обживания нового

ландшафтного объекта. Прежде всего речь шла о весьма обобщенно сформу-

лированных директивах областной администрации по превращению района в

туристический кластер (Стратегия развития 2019) и о том, c каким сложно-

стями сталкивается на “земле” эта стратегическая повестка, ставящая перед

низовыми исполнителями задачи строительства инфраструктуры и извлечения

прибыли. Не обнаружив в ландшафте непосредственно тех, кто принял это

стратегическое решение, наши собеседники много говорили о консультатив-

ном “общении” с районной администрацией, по мере сил своих воплощающей

в жизнь распоряжения начальства. После районного музея и департамента по

культуре обсуждались окрестные фермеры, еще не разобравшиеся в том, что

им делать с новым туристическим объектом, районные бизнесмены, неуверен-

но пытающиеся на нем зарабатывать, и, наконец, представители деревенской

общественности, по преимуществу встревоженные тем, каких именно тури-

стов пока привлекает в район открытие археологического парка.

Реконструкция энеолитического святилища, как и его открытие в 1980-х и

раскопки в 1990-х, привела в район множество странных горожан. В наррати-

вах археологов этот момент (неожиданное последствие их профессиональной

деятельности), как правило, описывается с интонацией изумления:

Соб.: Зачем сюда приезжают люди?

Инф.: За энергией. В данный момент, пока тут все не оборудовано, тут больше лю-

дей, ловящих энергию. Наверно, их больше, чем просто обычных людей… Мы тут си-

дели, ели, приехала группа, наверно, человек пятнадцать… Они вышли, ради приличия

спросили, что мы тут делаем, а потом сели на ковриках. У них там спич, у них там,

получается, свой ведущий, и он рассказывает… про энергию, про эру Близнецов, про за-

канчивающуюся эру Водолея, про еще какую-то, про мировое правительство, про Билла

Гейтса… (ПМА 1: инф. 1).

Эта новая волна, это мы, условно говоря, запустили ее. Это, реально, прошлый год,

начало прошлого года… Приехали один раз, а там, к примеру, уже отдыхают, уже что-то

сделали, женщины в сари, красивые молодые женщины… Ух ты, интересно даже, они

уже расселись, сидят и уже отдыхают… Видимо, что-то уже было. Я думаю, классно,

реально же интересно… (ПМА 1: инф. 3).

В похожем духе описывали встречу c этими персонажами и археологи,

работавшие на Ипкуле:

Корандей Ф.С., Агапов М.Г. Туризм на археологических местах среднего Зауралья...

183

В 2010 г. мы приехали, первый год там копать. У меня парни вырезали там идола,

Орхона, там же посвящение (в археологи - Ф.К., М.А.) у нас проводится… Он там стоял

достаточно долго, хороший такой идол, замечательный. На следующий год мы приезжаем -

около нашего идола лежат камни, на этих камнях - хлеб. Мы подумали, это что такое?

Ну, остались там лагерь ставить. И через некоторое время приезжают бородатые мужики

и говорят: “А че это вы нашего идола?” - Мы говорим: “Нет, дядя, это наш идол. Это наш

идол, дядя, это - Орхон”. - “А мы тут собираемся устроить праздник Ивана Купала…”

И реально там проводили хороводы, прыганья через костер и т.д. (ПМА 2: инф. 7).

“Биоэнергеты”, “родноверы” и “неоязычники” - такими и подобными тер-

минами обозначаются в нарративах археологов, районных администраторов и

местных жителей многочисленные представители новых религиозных движе-

ний, испытывающие повышенный интерес к подобным местам. Проблема опи-

сания различий обрядовых представлений этих групп, формирующих религиоз-

ные пространства Савина и Ипкуля, слишком велика и не входит в задачи статьи4.

Свидетельства очевидцев и интервью с некоторыми из представителей этих

движений, занимающимися организацией поездок к “местам силы” (ПМА 1:

инф. 8, ПМА 2: инф. 9), позволяют утверждать, что круг горожан, которых при-

водят на древние археологические места силы духовные поиски, весьма широк

и эклектичен, и отвечает отмечаемой исследователями современных сакраль-

ных ландшафтов тенденции к размыванию границ между сферами туризма и

паломничества (Collins-Kreiner 2010; Finlayson 2012; Scriven 2014; Давыдова,

Штырков 2022). Нас все же интересовали не столько различия ландшафтных

представлений и практик неоязычников и эзотериков, сколько сходства между

ними. Будучи современными горожанами, путешествующими в поисках значи-

мого духовного опыта, и те, и другие озвучивают в контексте переосмысления

статуса археологического ландшафта весьма похожие идеи.

Нам довелось услышать немало описаний встреч с этими пестрыми, мо-

бильными и загадочными персонажами, максимально “чужими” для местного

повседневного ландшафта. Эти описания функционируют в дискурсе “укоре-

ненных” групп как своего рода былички, всякий раз изображая, при помощи

отклонения от нормы, нормативную модель поведения в ландшафте. Для ар-

хеологов такие пришельцы - в первую очередь люди, игнорирующие рамки

идеального с “археологической” точки зрения режима “пришли, посмотрели,

ушли” и вмешивающиеся в ландшафт при помощи конструируемых на ходу

ритуалов, которые на взгляд профессиональных историков не имеют под собой

никакого основания:

У меня дети копают, а вокруг толпа людей, все ходят, смотрят, а мы понять не

можем, какое отношение татарское озеро Ипкуль имеет к празднику Ивана Купалы.

Тут не было славян вообще как таковых до девятнадцатого века (ПМА 2: инф. 7).

Это же, в обрядности любой - необходимо овеществить свое действие. Особенно,

эти вот, ранние верования. Надо помимо слов сделать еще какое-то дело. Вот она прихо-

дит, ходит, ходит, ходит возле этой сосны, чего-то там вяжет, ушла туда, ушла сюда. А мы

заканчиваем, она возле нас ходит. Я ей говорю, мы уже уходим, собираемся, если нужно,

оставайтесь, делайте, если мы вам мешаем. А она мне - нет, я уже сказала и сделала все,

что нужно. И уходит (ПМА 1: инф. 3).

C точки зрения местных жителей и районных администраторов эти интер-

венции, впрочем, не выглядят столь безобидными, как для горожан-археологов.

Приезжающие к “месту силы”, потянувшиеся на Савин сразу после того, как

стало известно об открытии святилища, описываются в местных нарративах

184

Этнографическое обозрение № 1, 2023

всегда негативно, прежде всего, как носители вредоносной религиозности, при-

тязающие на использование места в коммерческих целях. Характерен рассказ

о том, как предприниматели из числа таких людей безуспешно пытались выку-

пить земельные паи у сопротивлявшегося сельского поселения:

Вот они устроили одно мероприятие, были приглашены шаманы, всякие целители.

За вход брали пятьсот рублей… Они такой куш поимели, “предприниматели”-то. Ну и

все, глаза-то у нас раскрылись, что это может деньги принести, и вот решили его прихва-

тизировать. Я созвала Думу и попросила разрешения купить паи у населения, чтобы всю

эту землю оформить в собственность населения… Депутаты дали добро, что я и сделала

(ПМА 1: инф. 4).

Вышеописанная рационализация мотивов представителей новых религиоз-

ных движений, характерная для нарративов местного сообщества, чьих ресур-

сов явно недостаточно для конкуренции с приезжими в области туристического

бизнеса, как правило, идет в одной связке с драматически преувеличенной тре-

вогой местных по поводу вторжения в ландшафт чуждой религиозности.

Да ради бога, пусть они строят, развивают, но нам вот этого вот, ни целителей, ни ша-

манов нам там не надо… Мы ведь не против туризма, мы - за. Я поэтому ведь и брала

паи. Может быть, со временем сельсовету это хоть какие-то денежки будет приносить…

(ПМА 1: инф. 4).

В 2019 г. связанный с процессом реконструкции всплеск интереса к Савину-1

среди представителей новых религиозных движений (в частности, праздники,

отмечавшиеся приезжими “родноверами” на Савине: Купала и Перунов день)

вызвал мобилизацию местного сообщества, возглавляемого православны-

ми и казачеством. Деревенские лидеры стали систематически предпринимать

попытки воспрепятствовать проведению “языческих” празднеств.

Служил тогда у нас отец С., он против вот этого вот восстановления неоязычества. И вот

он объединил их вокруг себя. В дни, заявленные у них (в качестве праздников - М.А.,

Ф.К.) - в солнцестояние, в ночь летнего солнцестояния, они просто берут и проводят там

молебны, сбивают всю программу этим неоязычникам… (ПМА 1: инф. 2).

Сами городские “паломники” на Савин и Ипкуль, которым подозрения в

притязаниях на коммерческое использование территории, равно как и обвине-

ния в проведении на местности языческих ритуалов, хорошо известны, декла-

ративно отрицают всякие коммерческие интересы, заявляя о коллективной эко-

номике своих мероприятий:

Там не присутствует коммерция. Вы знаете, я на индивидуальных встречах (шаман-

ские ритуалы, выполняемые по частному заказу - Ф.К., М.А.) зарабатываю больше, чем

я потрачу усилий, когда вложу туда это. Коммерческой составляющей там нет вообще

как таковой… Люди откупаются, шаманский откуп. Они вот в этот шаманский мешочек

ложат нечто. Кто-то положит шоколадку, кто-то положит булочку, кто-то положит поло-

тенчико, это и есть моя составляющая. А то, что мы собираемся и скидываемся… Сюда

входят транспортные расходы, расходы на дрова, питание, вот составляющая… Это по-

жертвования… Если была бы коммерческая составляющая, то я бы раз в неделю туда

выезжала за большие бабки, как это делают другие (ПМА 1: инф. 8).

Они не коммерческие у нас… От силы, человек, если так просто приходит - триста

рублей… Для чего? Там кормят, обед, ужин, на следующий день - завтрак, обед, причем

кормят очень хорошо… Несколько раз представители власти приходили к нам, их наво-

дили, мол, там сатанисты встречаются… И коммерческую сторону тоже пытались уви-

Корандей Ф.С., Агапов М.Г. Туризм на археологических местах среднего Зауралья...

185

деть… Мы им говорим: “Так вы (когда - Ф.К., М.А.) на рыбалку едете, сбрасываетесь?” -

“Сбрасываемся!” Так вот и мы тоже. Самая затратная часть - время, силы (ПМА 2: инф. 9).

Для представителей этой группы, городской, крайне разнообразной по сво-

ему составу, но занимающей в ситуации переосмысления статуса ландшафта,

как правило, одну и ту же позицию, тоже свойственно описывать ландшафт

при помощи мотива неожиданного явления другого. Как и археологи, горожане,

приезжающие издалека к “месту силы”, вдруг обнаруживают, что вокруг него

живут люди. В рассказе об описанном выше конфликте с сельской администра-

цией наш собеседник употребил характерные выражения:

В начале двухтысячных люди кинулись к “местам силы”, ну и я, естественно, решила ку-

пить это все в паях. Колхозные паи, которые раздавались, я хотела их купить… Местная

администрация пошла мне навстречу, мы договорились их купить, но откуда-то взялась

какая-то общественность (курсив наш. - Ф.К., М.А.), вдруг, и решила, что как это так…

отдать эти земли?!.. (ПМА 1: инф. 8).

Примеры подобной риторики можно множить далее. Археологи, с удивле-

нием для себя обнаруживающие на холме женщин в разноцветных сари, при-

ехавшие из города шаманы, ощущающие явственное неудовольствие местных

жителей, бизнесмены, возводящие на берегу лесного озера глэмпинг и вынуж-

денные объясняться с полными праведного гнева археологами - все эти типич-

ные конфликтные нарративы, безусловно, порождаются различиями в том, как

все эти группы определяют свое место в ландшафте, лишь недавно проявившем

скрытые в нем возможности, начавшем свое неуверенное превращение в разно-

видность ресурса.

Переосмысляемый ландшафт и режимы наследия

Спускаясь на “землю”, конвенциональный для “большого” управленческого

дискурса метанарратив экономического развития, полагающий укорененные в

конкретных ландшафтах “объекты культурного наследия” ресурсом развития

туристической отрасли (ФЦП 2011; Стратегия развития туризма 2019-2023),

преломляется в зеркалах различных групповых оптик. Воспринимаемый в ка-

честве вновь открывающейся возможности, археологический ландшафт предо-

ставляет каждой из групп, действительно вовлеченных в процесс этой транс-

формации, особенный аффорданс, предопределяемый свойственным для нее

режимом наследия.

В этой части, опираясь на характерные групповые нарративы, мы попыта-

емся описать, какой смысл видят представители этих групп в сохранении и пре-

образовании археологического ландшафта, как они видят его будущее исполь-

зование, как описывают и переживают притязания других групп на участие в

этом процессе.

Инициаторы процесса - археологи - как правило, занимают позицию ин-

станции, критически оценивающей притязания на место других участников

ландшафтной коммодификации. На то у них есть все основания: экспертный

авторитет сообщества удостоверяется, по крайней мере, дважды - академиче-

ской средой и государственной сертификацией. Последняя, налагая на сообще-

ство археологов юридические обязательства, в свою очередь (по крайней мере,

на уровне дискурса), делегирует ему функции ландшафтного мониторинга, что

выражается в характерных эмоциональных реакциях:

186

Этнографическое обозрение № 1, 2023

И я приезжаю, смотрю, там стоят эти палатки. Буквально, чуть ли не на курганах. Вот, я

начинаю стучать кулаком по столу, топать ногами… Спрашиваю: “На каком основании

вы тут поставили это все?” (ПМА 2: ннф. 7).

Воспринимая ландшафт как taskscape, пространство профессиональной

специализированной деятельности, направленной прежде всего на исследова-

ние, сохранение и консервацию наследия, археологи ревниво оберегают его от

дилетантов всех уровней. Идеальный археологический парк в их понимании -

это парк, созданный учеными (Стоунхендж и Аркаим возникали в наших бе-

седах именно в этом контексте). Взятые в качестве эталонов бестселлеры гло-

бального наследия предопределяют и утопические ожидания от будущих тури-

стов, которые жизнь быстро подвергает коррекции:

Все-таки Аркаим - это бренд, созданный учеными… Не сотня, конечно, но десятки

археологов, разного уровня, мирового в том числе, занимались продвижением индоиран-

ской вот этой вот темы, “страны городов”. То есть базис большой, научный… У Савина,

конечно, бэкграунд попроще… У них (тех, кто развивает Аркаим - Ф.К., М.А.) есть ге-

неральная линия изучения вот этого объекта. И сделано место, где можно бесноваться.

Они всех выгнали из этого Аркаима, лагеря, и теперь у них там за забором реально вы-

рос город, такие ряды торговые. Вообще здорово, интересно выглядит (ПМА 1: инф. 3).

А мы, само собой, ориентируем это как семейный туризм. Семейный туризм вы-

ходного дня. Приехали люди, сходили, посмотрели, попили чаю и ушли. Мы будем

надеяться, что будет доля постепенно увеличиваться. Доля людей, которые будут про-

сто интересоваться… Но сюда уже едут люди, которые заряжены определенной идеей.

Им, как бы, наши идеи мало интересны (ПМА 1: инф. 1).

Такая позиция, предполагающая профессиональную ответственность и по-

рождающая гиперопеку по отношению к ландшафту, не позволяет выйти из

процесса, даже когда твоя часть работы закончилась. Даже признавая, что ком-

модификация как таковая выходит за пределы их собственных интересов и ком-

петенций, наши информанты-археологи продолжают размышлять о будущем

проекта, сокрушаясь, что это уже не совсем наука:

Вот тебе хрустальный шар, иди, зарабатывай с ним деньги. И ты, такой, думаешь, а чё,

как-то вот использовать его по назначению я, в принципе, не умею, я же не профессио-

нал-стеклодув, и не маг-волшебник, чтобы плясать возле этого шара. Но я могу на фоне

этого шара проводить свои мероприятия… И, в принципе так и происходит. То есть они

Савин, конечно же, используют, главную его тему и прочая, и прочая, но там нет истори-

ков, там нет археологов, он фоном выступает… (ПМА 1: инф. 3).

Ключевой проблемой на этом этапе, по мнению археологов, является от-

сутствие возможности планирования и контроля коммодификации, фактически

“спущенной” вниз по административной вертикали с уровня принятия действи-

тельных решений на низовой уровень исполнительского поля. Решения о ту-

ристической трансформации района принимаются “наверху”, но работать ар-

хеологам, не желающим самоустраняться от процесса даже после завершения

своей части работы, приходится преимущественно “внизу”, оказывая эксперт-

ную “морально-психическую” поддержку работникам районной культурной

сферы, на которых возложена работа по туристической коммодификации как

таковая. В этой связи, например, районные музейщики демонстративно солида-

ризируются с археологами и декларируемым ими “научно-просветительским”

режимом наследия. Декларация “научных” целей деятельности районного му-

Корандей Ф.С., Агапов М.Г. Туризм на археологических местах среднего Зауралья...

187

зея и департамента культуры, занимающихся созданием туристического кла-

стера, обыкновенно звучит в нарративах, направленных на критику реальных и

воображаемых практик представителей новых религиозных движений, приез-

жающих к “местам силы”:

Используются профессиональные психологи, используются грибочки - ягодки, исполь-

зуются специальные чаи… Обойти вокруг березки - пять тысяч, завязать ленточку, про-

сто приехать туда - пятнадцать, просто место в “Икарусе”, а дальше чай с грибочками -

еще пять тысяч, и так далее… Они приехали сюда группой, я же их не буду выгонять…

Ну, конечно, мы пытаемся рассказать, что такое Савин с научной точки зрения… (ПМА

1: инф. 2).

Вслед за районными администраторами с археологической концепцией

наследия, как правило, солидаризируются и представители деревенской об-

щественности. Наш информант из соседнего с Савиным села с теплотой вспо-

минала археологические раскопки двадцатилетней с лишним давности и заме-

чательно вкусный чай, которым угощали ее когда-то археологи, заварив как-то

по-особенному обычные местные травы. Воспоминание об этом чае стало мета-

форическим описанием всего открытия Савина, неизвестного местным ранее.

Cоб.: Что такое для вас Савин?

Инф. (смеется): Если честно говорить, ничего… Мы до девяностых годов о нем ниче-

го не знали… Раскопки-то были в девяносто седьмом году. Профессор проводила их,

Потемкина Тамила Михайловна. Вот уникальный человек-то… Я и не думала, что у нас,

травы-то, такой чай прекрасный, что и в магазине покупать не надо… а она сумела это

организовать (ПМА 1: инф. 4).

Согласно таким нарративам, местные предпочитают обретенный на месте

травяной чай археологов “одурманивающему” чаю городских “паломников”.

Ученые, ставшие в местном дискурсе первооткрывателями Савина, являются,

по мнению деревенских жителей, куда более респектабельными партнерами,

чем странные горожане, приезжающие к “месту силы”:

Представляете, они бы ведь скупили эти паи, и они бы там пели и плясали. С наукой бы

нас туда уже потом уже не пустили бы... (ПМА 1: инф. 4).

На ментальных картах представителей новых религиозных движений Савин

и Ипкуль занимают то же положение, что и Аркаим. Многие из “паломников”

на Савин и Ипкуль уже побывали в Аркаиме или собираются там побывать. Для

организаторов духовно-туристических поездок на Савин и Ипкуль Аркаим вы-

ступает одновременно и образцом, и конкурентом. В рекламных объявлениях

туристических операторов можно встретить такие пассажи: “Савин - дедуш-

ка памятников типа Аркаима, замечу, что Аркаим моложе Савина на тысячу

лет” (Савин - место силы б.г.). В нарративах представителей новых религи-

озных движений мы встречаем конструктивистскую версию режима наследия,

в известной степени оппозиционную модели культурно-просветительского ту-

ризма. Пытаясь получить от разных собеседников, занимавшихся организаци-

ей поездок представителей этой группы на Савин и Ипкуль, интерпретацию

ключевой для этого дискурса категории “места силы”, мы обнаруживаем, что

духовные качества места как таковые имеют для них куда меньшее значение,

нежели групповые традиции, в обоих случаях уже вокруг него сложившиеся.

С точки зрения одной нашей информантки, ключевым моментом в истории

188

Этнографическое обозрение № 1, 2023

Савина является то, что холм был местом коллективных собраний уже в глубо-

кой древности:

Намоленное место, это знаете как… В любом капище, в любой церкви, в любой мечети

есть места намоленные, так их назовем, где человек ощущает себя по-другому, поэтому

и здесь тоже так же… Мы это воспринимали как капище, где можно поговорить, где

можно высказаться, можно о чем-то задуматься, о себе, обо всем… Ну, люди после этого

ощущают подъем, это нравится людям, они хотят это слышать, видеть, участвовать в

этом… (ПМА 1: инф. 8).

Тот же самый мотив можно проследить в одном из нарративов, связанных

с Ипкулем:

Есть природные места силы, а есть места силы, которые напитаны человеком. Ну, вот то,

что мы там праздники проводим, это мы своей силой напитываем это место… Я не знаю,

был ли или не был Ипкуль изначально местом силы. Но мне там хорошо (ПМА 2: инф. 9).

Суть данного режима наследия - использование древнего места в качестве

пространства манифестации коллективного духовного самовыражения, от-

крытого, по крайней мере, на декларативном уровне, для любого участника.

Эта типично городская риторика “либерального” совместного участия, разделя-

емого всеми участниками собраний права на свободную интерпретацию насле-

дия, как правило, дискурсивно противопоставляется “жестким” схемам осталь-

ного мира, в том числе, и системе научной аргументации (Lantian et al. 2018).

Рассказывая о крестном ходе, при помощи которого местное сообщество пыта-

лось оградить Савин от “неоязычников”, наша собеседница отмечает:

Я не против никакой религии, я - за, пусть человек верит во все, что угодно, это

помогает ему жить… Мы разных национальностей, но восемьдесят процентов - русские

христиане, им это не мешает, и в церковь ходить не мешает… Не мешает это жить, а

наоборот улучшает (ПМА 1: инф. 8).

Но мы по-другому это дело ведем: у них (курсив наш. - Ф.К., М.А.) - разделяй и

властвуй, у нас другое - соединяй и здравствуй. Мы придерживаемся такого видения,

что мы не смотрим, в чем мы различаемся, а мы смотрим, что общее у нас есть (ПМА

2: инф. 9).

С этой позиции представители новых религиозных движений критикуют и

планы развития “научно-просветительского” туризма, отмечая слабую притяга-

тельность этого режима использования древностей для современного горожа-

нина. Идеальным сценарием использования Савина для этих людей является

превращение старинного холма в пространство, сочетающее практики эклек-

тической духовности с досуговыми практиками городского рекреационного

туризма:

Если не будет изюминки этого места, если не будет такой, позитивной, так скажем, ле-

генды у этого места, (если он будет - Ф.К., М.А.) простым объектом, просто археологи-

ческим объектом, ну, это не развить сильно… Ну, за год могут съездить все, кто хочет

послушать, а на второй год кто будет ездить туда? Туда школьников возят, понимаете?

И что Белозерский район с этого имеет? Ничего. Материально никто ничего не имеет.

А ведь все равно любые действия, связанные с туризмом, они связаны с тем, чтобы пред-

приниматели, которые этим занимаются, получали бы прибыль. Поэтому я не вижу, что

здесь можно нажиться на чем-то… А если им что-то такое показать, ну, пусть, не фейер-

верки, но что-то такое, связанное с эзотерикой… И научная, и досуговая, и культурная, и

эзотерическая программы могут быть… Они что, каждый день видят шаманский обряд?

А если еще и поучаствовать? (Там же).

Корандей Ф.С., Агапов М.Г. Туризм на археологических местах среднего Зауралья...

189

Риторика принятия режима свободной эклектики характерна и для нарра-

тивов бизнесменов, отвечающих потребностям реальной городской аудитории:

Я просто узнала об этом (археологическом прошлом Ипкуля - Ф.К., М.А.) несколько поз-

же, ну и поняла, что с этим надо жить и работать. И вот, когда у меня туристы бывают…

я вижу, зрелые туристы. Вот зрелое сознание… Образованные, эрудированные, я им рас-

сказываю много всяких интересных моментов. У нас еще там есть языческое капище, и

оно тоже исторически, за двадцать пять лет до нас было образовано. Хотя их критикуют,

мол, они язычники, тра-та-та… Клоуны. Но я считаю, что эта реконструкция, вот это-

го прошлого, до христианства, она тоже имеет место быть. И мы тоже используем это

как некий исторический аспект. Людям нравится, что там есть алтарь, где они проводят

обряд… И мы туда водим туристов, они там прикладывают руку, загадывают желания,

и это все становится частью некой игры. Т.е. они приехали в место силы, они наполня-

ются природой (ПМА 2: инф. 6).

Заключение:

материальность переосмысляемого ландшафта

Мотив конфронтации, присущий и для тех, кто описывает будущее архе-

ологических мест в терминах “культурно-просветительского” туризма, и для

тех, кто придерживается дискурса “свободной эклектики”, на практике редко

приводит к открытым конфликтам. В случае Савина и археологи, реализующие

хоздоговорные проекты на нефтяном севере, чтобы затем вложить эти деньги

в раскопки на малой родине, и съезжающиеся со всей страны искатели “мест

силы”, и опасающиеся непонятных чужаков жители района, и местные биз-

несмены, пытающиеся найти способы заработать на проявившемся внутрен-

нем туризме, так или иначе инвестируют в этот обладающий экономическим

потенциалом ландшафт собственные деньги, время, экспертный статус и эмо-

ции, а потому вынуждены жить в мире. Во время бесед об этом обнаружива-

ется сплетенный клубок связей и отношений, консенсус как таковой: искатели

“места силы” когда-то узнали о Савине от археологов, местные иногда посеща-

ют праздники, проводимые приезжими “паломниками”, часть инфраструктуры

археологического парка возведена на средства местного бизнесмена и так да-

лее. Объединяющим мотивом всех этих дискурсов является, пожалуй, тщетный

запрос на медиацию со стороны непостижимой и экстерриториальной власти,

определяющей сверху общее направление местного развития, помещающей в

местный контекст идеи развития инфраструктуры и коммерческой прибыли, но

фактически отсутствующей в ландшафте в лице своих полномочных предста-

вителей, необходимых для живого участия в этом обсуждении.

Внизу же, “на земле”, безусловно, важны диалог и сотрудничество. В слу-

чае с Савиным стороны, охотно обвиняющие друг друга в желании заработать,

также охотно признают, что при всех вложенных в эту землю через научные

и административные программы средствах пока на ней не заработал никто.

На данный момент речь идет не о конкуренции коммерческих проектов, но о

конкуренции режимов наследия, мировоззрений, которые не строятся на чисто

товарных отношениях. Является ли Савин ресурсом местного развития, или это

еще только одна из возможностей этого ландшафта, для подлинного превраще-

ния которой в туристический ресурс нужен обладатель особого аффорданса,

приспособленный для этого игрок, сторонник еще одного, ориентированного

на коммерческую прибыль, режима наследия? Пока что планы коммерческо-

го использования места упираются во внеэкономические мировоззренческие

установки. Археологи не готовы участвовать в коммодификации, справедливо

190

Этнографическое обозрение № 1, 2023

полагая, что они этого не умеют; эмоционально переживающий появление чу-

жаков район, которому в максимально урезанном виде делегированы полномо-

чия развития местного туризма, опасается денег, которые могли бы принести на

его землю городские искатели духовности; городские “паломники”, возможно,

наилучшие бизнесмены из всех вышеперечисленных, экстерриториальны и,

в лучших традициях городского снобизма, отнюдь не стараются понравиться

местному сообществу, которое отвечает им тем же.

Материальность современного Савина как ландшафта отражает все эти

конфликты и строится вокруг обещания инфраструктуры (Anand, Gupta, Appel

2018), возводимой в Белозерском районе совместными усилиями нескольких

участников - археологов, областных и районных властей, а также местного

бизнеса. Совместное создание инфраструктуры парка, происходящее в усло-

виях заметного дефицита ресурсов, сопровождается нарративом об отсутствии

общего архитектурного проекта и перекрестной критикой отдельных частных

инициатив. В этой ситуации Савин представляет собой коллективный ланд-

шафт намеренно манифестируемой материальности, чье назначение - убедить

зрителя, что деньги потрачены на дело:

Полтора миллиона (стоит - Ф.К., М.А.) проект, и ты после этого либо должен найти там

еще полтора-два-три миллиона на реализацию этого проекта, либо (сразу вкладываешь

эти - Ф.К., М.А.) полтора миллиона (в стройматериалы - Ф.К., М.А.) и уже начинаешь

что-то делать. Да - это без проекта, но зато уже что-то видно (ПМА 1: инф. 5).

За год нашего исследования Савин-1 превратился из слабо выраженного в

рельефе горизонтального холма в частокол хорошо заметных издалека деревян-

ных вертикальных объектов. Прогулка по реконструкции энеолитического ву-

дхенжа в компании с ее инициаторами сопровождалась потоком анекдотов, по-

вествующих об агентности этой поднявшейся над степью материи. Рассказы о

полюбившейся посетителям “места силы” сосне, которую спилил местный свя-

щенник, о надписях, которые посетители Савина повадились выкладывать на

земле из оставшихся стройматериалов, о возведении поблизости от настоящего

саргатского кургана его уменьшенного двойника, выстроенного на базе проек-

та овощехранилища, или о целенаправленно сломанном неустановленными ли-

цами туалете отражали разнообразие не совсем уверенных в себе социальных

акторов, проявившихся в период инициированной археологами реконструкции

святилища.

В случае тюменского Ипкуля возможное столкновение тех же конфликтных

дискурсов смягчилось тем, что функции модератора происходящей ландшафт-

ной трансформации взял на себя бизнес. Вложения в инфраструктуру были сде-

ланы с самого начала, целевая группа, на которую ориентирован проект (“город-

ские интроверты”), была четко определена, местные жители получили рабочие

места, а администрация района - отчисления в бюджет. Однако заняв в этом

пустынном лесном ландшафте доминирующую позицию, новый бизнес скоро

ощутил присутствие некоторых других групп, обнаружив на своей территории

известные науке археологические памятники и святилище городских искате-

лей “места силы”. Нынешний ландшафт природно-туристического комплекса

на Ипкуле демонстрирует стремление к компромиссу - глэмпы практически не

касаются культурного слоя, а древние курганы, святилище неоязычников и их

кологодные праздники на общих основаниях вплетены в рекреационную тури-

стическую повседневность.

Корандей Ф.С., Агапов М.Г. Туризм на археологических местах среднего Зауралья...

191

Примечания

1 Учитывая сложную интеллектуальную историю термина, однозначный

перевод слова “affordance”, по-видимому, только усложнит дело. Базовым

вопросом дискуссии, первоначально развивавшейся в поле экологической

психологии (Gibson 1979: 127) и затем продолжившейся благодаря усилиям

Т. Ингольда в антропологии, был вопрос о том, какой фактор является основным

в формировании средового поведения живых существ - качества природной

среды, предполагающие определенное поведение (Stoffregen 2003), качества

животных, позволяющие им распознать и воспользоваться качествами природ-

ной среды (Сhеmero 2003), сложный коллективный процесс поиска средовых

возможностей, предполагающий не только реагирование в ответ на стимулы,

но и обучение, построенное на категориальном мышлении, формирование

реципрокных отношений между средой и ее обитателями (Heft 2007). В целом

придерживаясь третьего прочтения термина, имеющего наиболее важные для

социальной антропологии следствия, мы, тем не менее, должны обратить вни-

мание, что в разных контекстах аффорданс может означать разное: строгую

средовую детерминанту, ситуативное реагирование, культурно обусловленный

процесс сонастройки среды и населяющих ее сообществ. В связи с этой концеп-

туальной сложностью мы позволим себе далее использовать английскую кальку

этого термина.

2 А.В. Матвеев, только переехавший в Тюменскую область из Новосибирска,

вспоминал, что планируя первую экспедицию за древностями и предполагая,

что аграрии бронзового века должны были разбираться в плодородии почв и

продуктивности пастбищ не хуже современников, опирался на свидетельства

советских СМИ. “В новостях говорилось тогда об успехах тружеников Упоров-

ского района. Это и решило судьбу экспедиции” (Матвеев 2004: 7).

3 Что касается археологического контекста наших кейсов, то с момента от-

крытия Савин-1 в его окрестностях курганскими археологами открыто еще

7 памятников; в течение двух лет после открытия в 1971 г. могильника на озере

Ипкуль (36 курганов) Уральской экспедицией было вскрыто 7 из них, а тюмен-

цами в 2010-2011 гг. - 15 курганов (Чикунова 2017: 80).

4 См. Ахатов, Бахшиев, Тузбеков 2016; Белолипецкая 2010; Куприянова

2014; Селезнев, Селезнева 2017; Селезнева 2014; Шнирельман 2011, 2014,

2015, 2020.

Источники и материалы

Зах и др. 2014 - Зах В.А. и др. Древности Андреевской озерной системы.

Т.1. Археологические памятники. Новосибирск: Новосибирское отделение

издательства “Наука”, 2014.

Ингальская долина 2016а - Ингальская долина имеет шанс стать уникаль-

ным туристическим комплексом // Официальный портал органов власти

Тюменской области.

society/more.htm?id=11377473@egNews (дата обращения: 08.09.2021)

Ингальская долина

2016б

- Ингальская долина может развиваться

только совместными усилиями

//

Park72.ru.

park72.ru/economics/101807/ (дата обращения: 08.09.2021)

Морелеса

2021

- МОРЕЛЕСА: природно-туристический комплекс.

192

Этнографическое обозрение № 1, 2023

ПМА 1 - Полевые материалы авторов. Экспедиции в Курганскую обл. (инф. 1,

археолог, запись сделана в Кургане 7.10.2020; инф. 2, директор краеведче-

ского музея, запись сделана в пос. Белозерское 7.10.2020; инф. 3, археолог,

запись сделана в Кургане 26.06.2021; инф. 4, бывший глава сельского по-

селения, запись сделана в Белозерском р-не 26.06.2021; инф. 5, должност-

ное лицо, запись сделана в Кургане 27.06.2021; инф. 8, участник поездок на

Савин, запись сделана в Кургане 18.09.2021).

ПМА 2 - Полевые материалы авторов. Экспедиции в Тюменскую обл. (инф. 6,

бизнесмен, руководитель природно-туристического комплекса, запись

сделана в Тюмени 29.06.2021; инф. 7, археолог, запись сделана в Тюмени

1.07.2021: инф. 9, участник поездок на Ипкуль, запись сделана в Тюмени

16.09.2021).

Реконструкция кургана 2021 - Рядом с зауральским святилищем “Савин” заканчи-

вают реконструкцию кургана // Новый мир: региональная газета. 12.07.2021.

savin-zakanchivayut-rekonstrukciyu-kurgana (дата обращения: 08.09.2021)

(дата обращения 04.05.2022)

Святилище Савин б.г. - Cвятилище Савин: музей под открытым небом.

Стратегия развития туризма

2019-2023

- Стратегия развития туризма

assets/files/_right/obsh_sovet/info/20190328/strategiya_turizma.pdf (дата обра-

щения: 19.09.2021)

ФЦП 2011 - Постановление Правительства РФ от 2 августа 2011 г. № 644

О федеральной целевой программе “Развитие внутреннего и въездного ту-

document/cons_doc_LAW_118424/

Научная литература

Агапов М.Г., Корандей Ф.С. “Пока Сабетта достраивается…”: практики спон-

танной музеефикации в ландшафте ревитализации берега р. Туры в г. Тюме-

ни // Этнографическое обозрение. 2019. № 4. С. 155-172.

Ахатов А.Т., Бахшиев И.И., Тузбеков А.И. Роль археологических объектов в

формировании новых сакральных пространств Южного Урала // Уральский

исторический вестник. 2016. № 4 (53). С. 33-43.

Белолипецкая Н.А. Заповедник Аркаим: особенности взаимоотношений музея и

общества // Этнографическое обозрение. 2010. № 4. С. 69-77.

Вохменцев М.П. Памятники неолита, энеолита и ранней бронзы в лесостепном

Притоболье. Челябинск: ЦИКР Рифей, 2016.

Давыдова А.С., Штырков С.А. “Это, говорят, ваше местное место силы”: духов-

ный туризм на Сейдозере глазами проводников по Кольскому полуострову //

Антропологический форум. 2022. № 55. С. 257-296.

Корандей Ф.С. и др. Провоцирующие ландшафты: исследования повсед-

невных культурных ландшафтов периферии агломераций

// Вестник

археологии, антропологии и этнографии.

2021.

№ 3 (54). C. 246-256.

Куприянова Е.В. Поселение Аркаим и популяризация археологии на Южном

Корандей Ф.С., Агапов М.Г. Туризм на археологических местах среднего Зауралья...

193

Урале (к вопросу о проблемах взаимодействия науки и массового сознания) //

Этнографическое обозрение. 2014. № 5. С. 146-161.

Маслюженко Д.Н. (отв. ред.) Святилище Савин-1 эпохи энеолита в Притоболье:

антология статей. Курган: Издательство Курганского государственного уни-

верситета, 2020.

Матвеев А.В. Затерянный мир Ингальской долины. Тюмень: Тюменский дом

печати, 2004.

Матвеева Н.П., Волков Е.Н., Рябогина Н.Е. Древности Ингальской долины.

Новосибирск: Наука, 2003.

Селезнев А.Г., Селезнева И.А. Археологические памятники и новые сакральные

пространства: иеротопия, хронотоп и глобальная информационная среда //

Уральский исторический вестник. 2017. № 1 (54). С. 135-143.

Селезнева И.А. Сакральный центр и внешний мир: проблемы взаимодействия //

Этнографическое обозрение. 2014. № 5. С. 59-73.

Чикунова И.Ю. Ипкульский курганный могильник (результаты раскопок

2010-2011 гг.) // AB ORIGINE: археолого-этнографический сборник. Тюмень:

Издательство Тюменского государственного университета, 2017. Вып. 9.

С. 79-110.

Шнирельман В.А. Аркаим: археология, эзотерический туризм и национальная

идея // Антропологический форум. 2011. № 14. С. 133-167.

Шнирельман В.А. Места силы: конструирование сакрального пространства.

Введение к дискуссии // Этнографическое обозрение. 2014. № 5. С. 3-9.

Шнирельман В.А. Конструирование исторического наследия - случай Аркаима //

Сибирские исторические исследования. 2015. № 2. С. 53-65.

Шнирельман В.А. Археология, историческое наследие и проблемы этики //

Сибирские исторические исследования. 2020. № 1. С. 97-122.

Anand N., Gupta A., Appel Н. (eds.) The Promise of Infrastructure. Durham, London:

Duke University Press, 2018.

Atalay S. “We don’t talk about Çatalhöyük, we live it”: Sustainable Archaeological

Practice through Community-based Participatory Research // World Archaeology.

Brown M.F. Who Owns Native Culture? Cambridge, MA: Harvard University Press,

2003.

Castaneda Q.E. The “Etnographic Turn” in Archaeology: Research Positioning

and Reflexivity in Ethnographic Archaeologies // Ethnographic Archaeologies:

Reflections on Stakeholders and Archaeological Practices / Ed. by Q.E. Castaneda,

C.N. Matthews. Lanham, MD: Altamira Press, 2008. P. 25-62.

Chemero A. An Outline of a Theory of Affordances // Ecological Psychology. 2003.

Vol. 15 (2). P. 181-195.

Collins-Kreiner N. Geographers and Pilgrimages: Changing Concepts in Pilgrimage

Tourism Research // Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie. 2010.

Finlayson C.C. Spaces of Faith: Incorporating Emotion and Spirituality in Geographic

Studies // Environment and Planning A. 2012. Vol. 44. P. 1763-1778. https://

doi.org/10.1068/a44580

Geismar Н. Anthropology and Heritage Regimes // Annual Review of Anthropology.

Gibson J.J. The Ecological Approach to Visual Perception. Boston: Houghton

Mifflin, 1979.

194

Этнографическое обозрение № 1, 2023

Harvey D. Landscape and Heritage: Trajectories and Consequences // Landscape

4.967668

Heft H. The Social Constitution of Perceiver-Environment Reciprocity // Ecological

Psychology. 2007. Vol. 19 (2). P. 85-105.

Hodder I. Archaeological Reflexivity and the “Local” Voice // Anthropological

Quarterly. 2003. Vol. 76 (1). P. 55-69.

Hodder I. Cultural Heritage Rights: from Ownership and Descent to Justice and

Well-being // Anthropological Quarterly. 2010. Vol. 83 (4). P. 861-882. https://

doi.org/10.1353/anq.2010.0025

Ingold T. The Perception of the Environment: Essays on Livelihood, Dwelling and

Skill. London, New York: Routledge, 2000.

Lantian A. et al. Stigmatized Beliefs: Conspiracy Theories, Anticipated Negative

Evaluation of the Self and Fear of Social Exclusion // European Journal of Social

Psychology. 2018. Vol. 48. No. 7. P. 939-954.

Pyburn K.A. Engaged Archaeology: Whose Community? Which Public? // New

Perspectives in Global Public Archaeology / Ed. by K. Okamura, A. Matsuda.

New York: Springer, 2011. P. 29-41.

Scriven P. Geographies of Pilgrimage: Meaningful Movements and Embodied

Mobilities // Geography Compass. 2014. Vol. 8 (4). P. 249-261. https://doi.

org/10.1111/gec3.12124

Silberman N.A. Virtual Viewpoints: Multivocality in the Marketed Past? // Evaluating

Multiple Narratives: Beyond Nationalist, Colonialist, Imperialist Archaeologies /

Eds. J. Habu, C. Fawcett, and J.M. Matsunaga. New York: Springer, 2008. P. 138-143.

Silberman N.A. Heritage Interpretation and Human Rights: Documenting Diversity,

Expressing Identity, or Establishing Universal Principles? // International Journal

8.2012.643910

Silberman N.A. Discourses of Development: Narratives of Cultural Heritage as an

Economic Resource // Heritage and Tourism. Place, Encounter, Engagement /

Ed. by R. Staiff, R. Bushell, S. Watson. London: Routledge, 2013. P. 213-225.

Silverman H. Contested Cultural Heritage: A Selective Historiography // Contested

Cultural Heritage: Religion, Nationalism, Erasure, and Exclusion in a Global

World / Ed. by H. Silverman. New York: Springer, 2011. P. 1-49. https://

doi.org/10.1007/978-1-4419-7305-4_1

Stoffregen T.A. Affordances as Properties of the Animal-Environment System //

Ecological Psychology. 2003. Vol. 15 (2). P. 115-134.

Tilley C., Cameron-Daum K. An Anthropology of Landscape: The Extraordinary in

the Ordinary. London: University College, 2017.

R e s e a r c h A r t i c l e

Korandei, F.S., and M.G. Agapov. Tourism in Archaeological Sites of the

Trans-Urals Region: Rethinking the Landscape Status and Heritage Regimes

[Turizm na arkheologicheskikh mestakh srednego Zaural’ia: pereosmyslenie

statusa landshafta i rezhimy naslediia]. Ethograficheskoe obozrenie, 2023, no. 1,

pp.

ISSN 0869-5415 © Russian Academy of Sciences © Institute of Ethnology and

Anthropology RAS

Корандей Ф.С., Агапов М.Г. Туризм на археологических местах среднего Зауралья...

195

Tyumen State University (6 Volodarskogo St., Tyumen, 625003, Russia)

Tyumen State University (6 Volodarskogo St., Tyumen, 625003, Russia)

Keywords

heritage regimes, commodification of heritage, landscape of negotiations, affordances

of environment, archaeological tourism, Kurgan, Tyumen

Abstract

The article discusses the tourist commodification of archaeological sites in the Tobol

Trans-Urals region (Tobol’skoe Zaural’e, Russia). The transformation of the region

into a taskscape of professional archaeology associated with the urban centers of the

Kurgan and Tyumen regions, as well as its tourist development, run by both the state

and private business, involves the archaeological heritage of remote territories into

the urban economy. This urban expansion is described here from the perspective of

landscape negotiation, that is, the narratives and practices of rethinking the territories

interpreted as a resource of the new type. This rethinking process involves all social

groups claiming a place in the landscape, as well as the landscape itself, modified both

in accordance with group ideas about the archaeological heritage (heritage regimes)

and in accordance with the challenges generated by intergroup interaction. Based on

fieldwork in the Kurgan region and in the south of the Tyumen region, we identify

the main groups participating in negotiation on the promotion of the archaeological

heritage, and also describe the practices of mutual modification of archaeological

sites, which producing landscapes of negotiation.

Funding Information

This research was supported by the following institutions and grants:

[grant no. № 20-05-00592 А]

References

Agapov, M.G., and F.S. Korandei. 2019. “Poka Sabetta dostraivaetsia…”: praktiki

spontannoi muzeefikatsii v landshafte revitalizatsii berega r. Tury v g. Tiumeni

[“While Sabetta’s construction is being completed”: Practices of Spontaneous

Museumification in the Landscape of Revitalization of the Tura River Waterfront

in Tyumen]. Etnograficheskoe obozrenie 4: 155-172.

Akhatov, A.T., I.I. Bakhshiev, and A.I. Tuzbekov. 2016. Rol’ arkheologicheskikh

ob’ektov v formirovanii novykh sakral’nykh prostranstv Yuzhnogo Urala [Role

of Archaeological Sites in the Formation of New Sacral Spaces of the Southern

Ural]. Ural Historical Journal 4 (53): 33-43.

Anand, N., A. Gupta, and Н. Appel . 2018. The Promise of Infrastructure. Durham,

London: Duke University Press.

Atalay, S. 2010. ‘We don’t talk about Çatalhöyük, we live it’: SustainableArchaeological

Practice through Community-based Participatory Research. World Archaeology

Belolipetskaia, N.A. 2010. Zapovednik Arkaim: osobennosti vzaimootnoshenii

muzeia i obshchestva [Arkaim Reservation: Particularities of the Relationship

between the Museum and the Society]. Etnograficheskoe obozrenie 4: 69-77.

196

Этнографическое обозрение № 1, 2023

Brown, M.F. 2003. Who Owns Native Culture? Cambridge, MA: Harvard University

Press.

Castaneda, Q.E. 2008. The “Etnographic Turn” in Archaeology: Research Positioning

and Reflexivity in Ethnographic Archaeologies. In Ethnographic Archaeologies:

Reflections on Stakeholders and Archaeological Practices, edited by

Q.E. Castaneda, C.N. Matthews. Lanham, MD: Altamira Press.

Chemero, A. 2003. An outline of a theory of affordances. Ecological Psychology 15

(2): 181-195.

Chikunova, I.Yu.

2017. Ipkul’skii kurgannyi mogil’nik (rezul’taty raskopok

2010-2011 gg.)

[Ipkul’sky Burial Ground (Results of the

2010-2011

Excavations)]. In Ab origine: arheologo-etnograficheskii sbornik [Ab origine:

Collection of Articles on Archeology and Ethnography] 9: 79-110. Tiumen’:

Izdatel’stvo Tiumenskogo gosudarstvennogo universiteta.

Collins-Kreiner, N. 2010. Geographers and Pilgrimages: Changing Concepts in

Pilgrimage Tourism Research. Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie

Davydova, A., Shtyrkov, S.

2022.

“Eto, govoriat, vashe mestnoe mesto sily”:

dukhovnyi turizm na Seidozere glazami provodnikov po Kolskomu poluostrovu

[“This, They Say, Is Your Local Place of Power”: Spiritual Tourism on Seydozerо

through the Eyes of Guides on the Kola Peninsula]. Antropologicheskij forum 55:

Finlayson, C.C. 2012. Spaces of Faith: Incorporating Emotion and Spirituality in

Geographic Studies. Environment and Planning A 44: 1763-1778.

Geismar, Н.

2015. Anthropology and Heritage Regimes. Annual Review of

Gibson, J.J. 1979. The Ecological Approach to Visual Perception. Boston: Houghton

Mifflin.

Harvey, D. 2015. Landscape and Heritage: Trajectories and Consequences. Landscape

Heft, H. 2007. The Social Constitution of Perceiver-Environment Reciprocity.

Ecological Psychology 19 (2): 85-105.

Hodder, I. 2003. Archaeological Reflexivity and the “Local” Voice. Anthropological

Quarterly 76 (1): 55-69.

Hodder, I. 2010. Cultural Heritage Rights: from Ownership and Descent to Justice and

anq.2010.0025

Ingold, T. 2000. The Perception of the Environment: Essays on Livelihood, Dwelling

and Skill. London, New York: Routledge.

Korandei, F., et al. 2021. Provotsiruiushchie landshafty: issledovaniia povsednevnykh

kul’turnykh landshaftov periferii aglomeratsii

[Provocative Landscapes:

A Study of Everyday Cultural Landscapes at the Outskirts of Agglomerations].

Vestnik arkheologii, antropologii i etnografii

3

org/10.20874/2071-0437-2021-54-3-21

Kuprianova, E.V. 2014. Poselenie Arkaim i populiarizatsiia arkheologii na Yuzhnom

Urale (k voprosu o problemakh vzaimodeistviia nauki i massovogo soznaniia)

[The Arkaim Site and Popularization of Archaeology in the Southern Urals

(On the Issue of Interaction between Science and Mass Consciousness)].

Etnograficheskoe obozrenie 5: 146-161.

Lantian, A. et al.

2018. Stigmatized Beliefs: Conspiracy Theories, Anticipated

Корандей Ф.С., Агапов М.Г. Туризм на археологических местах среднего Зауралья...

197

Negative Evaluation of the Self and Fear of Social Exclusion. European Journal

of Social Psychology 48 (7): 939-954.

Masliuzhenko, D. ed. 2020. Sviatilishche Savin-1 epokhi eneolita v Pritobol’e:

antologiia statei [The Chalcolithic Sanctuary Savin-1 in Tobol Region: a

Collection of Papers]. Kurgan: Kurgan State University.

Matveev, A.V. 2004. Zateriannyi mir Ingal’skoi doliny [The Lost World of the Ingala

Valley]. Tiumen’: Tiumenskii dom pechati.

Matveeva, N.P., and E.N. Volkov, N.E. Rjabogina. 2003. Drevnosti Ingalskoi doliny

[Antiquities of the Ingala Valley]. Novosibirsk: Nauka.

Pyburn, K.A. 2011. Engaged Archaeology: Whose Community? Which Public?

In New Perspectives in Global Public Archaeology, edited by K. Okamura,

A. Matsuda, 29-41. New York: Springer.

Scriven, P. 2014. Geographies of Pilgrimage: Meaningful Movements and Embodied

Mobilities. Geography Compass

8

(4):

gec3.12124

Seleznev, A.G., and I.A. Selezneva. 2017. Arkheologicheskie pamiatniki i novye

sakral’nye prostranstva: ierotopiia, khronotop i global’naia informatsionnaia

sreda [Archaeological Objects and New Sacral Spaces: Hierotopy, Chronotope

and Global Information Environment]. Ural Historical Journal 1 (54): 135-143.

Selezneva, I.A. 2014. Sakral’nyi tsentr i vneshnii mir: problemy vzaimodeistviia

[The Sacral Center and the Outside World: The Problems of Interaction].

Etnograficheskoe obozrenie 5: 59-73.

Shnirelman, V.A. 2011. Arkaim: arkheologiia, ezotericheskii turizm i natsional’naia

ideia [Arkaim: Archaeology, Esoteric Tourism and National Idea]. Forum for

Anthropology and Culture 14: 133-167.

Shnirelman, V.A. 2014. Mesta sily: konstruirovanie sakral’nogo prostranstva.

Vvedenie k diskussii

[Sacred Sites: The Construction of Sacred Space:

Introduction to Discussion]. Etnograficheskoe obozrenie 5: 3-9.

Shnirelman, V.A. 2015. Konstruirovanie istoricheskogo naslediia - sluchai Arkaima

[Constructing Historical Heritage - the Case of Arkaim]. Sibirskie istoricheskie

issledovaniia 2: 53-65.

Shnirelman, V.A. 2020. Arkheologiia, istoricheskoe nasledie i problemy etiki

[Archaeology, Historical Heritage and the Problems of Ethics]. Sibirskie

istoricheskie issledovaniia 1: 97-122.

Silberman, N.A. 2008. Virtual Viewpoints: Multivocality in the Marketed Past? In

Evaluating Multiple Narratives: Beyond Nationalist, Colonialist, Imperialist

Archaeologies, edited by J. Habu, C. Fawcett, and J.M. Matsunaga, 138-143.

New York: Springer.

Silberman, N.A. 2012. Heritage Interpretation and Human Rights: Documenting

Diversity, Expressing Identity, or Establishing Universal Principles? International

2.643910

Silberman, N.A. 2013. Discourses of Development: Narratives of Cultural Heritage as

an Economic Resource. In Heritage and Tourism. Place, Encounter, Engagement,

edited by R. Staiff, R. Bushell, S. Watson, 213-225. London: Routledge.

Silverman, H. 2011. Contested Cultural Heritage: A Selective Historiography. In

Contested Cultural Heritage: Religion, Nationalism, Erasure, and Exclusion

in a Global World, edited by H. Silverman. New York: Springer, 1-49.

198

Этнографическое обозрение № 1, 2023

Stoffregen, T.A. 2003. Affordances as Properties of the Animal-Environment System,

Ecological Psychology 15(2): 115-134.

Tilley, C., and K. Cameron-Daum. 2017. An Anthropology of Landscape: The

Extraordinary in the Ordinary. London: University College.

Vokhmentsev, M.P. 2016. Pamiatniki neolita, eneolita i rannei bronzy v lesostepnom

Pritobole [Neolithic, Chalcolithic and Early Bronze Age Archaeological Sites in

a Forest-Steppe Zone of the Tobol]. Chelyabinsk: Rifei.