ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ И СОВРЕМЕННОСТЬ. 2023. № 1. С. 101-120

SOCIAL SCIENCES AND CONTEMPORARY WORLD, 2023, no. 1, pp. 101-120

DOI: 10.31857/S0869049923010070

EDN: NTZPSU

ТРИБУНА МОЛОДОГО УЧЕНОГО

ROSTRUM OF A YOUNG SCIENTIST

Оригинальная статья / Original article

Влияние политической власти

на модели отраслевой организации:

институциональный подход

© С.И. ФЕДОРОВ

Федоров Сергей Игоревич, Московский государственный университет имени М. В. Ломоносо-

ва (Москва, Россия), fedoroffsi@yandex.ru. ORCID: 0000-0002-2155-9837

Выбор механизмов отраслевой организации всегда происходит в контексте подходов к экономи-

ческому регулированию, которые задают политические элиты. Во времена масштабных политиче-

ских потрясений, как, например, в 2022 г., экономисты ощущают данную специфику все сильнее,

однако до сих пор не сформирован операциональный инструментарий, который позволил бы учи-

тывать ее при анализе механизмов отраслевого регулирования. Статья посвящена поиску такого

инструментария с позиций новой институциональной экономической теории (НИЭТ): совмещены

концепции «социальных порядков» Д. Норта, Дж. Уоллиса и Б. Вайнгаста и «механизмов управления

трансакциями» О. Уильямсона. На основе проведенного анализа сделан вывод о том, что исключе-

ние фактора оппортунизма политиков из анализа отраслевой организации приводит к тому, что вне

фокуса внимания остаются интересы политиков, которые способны искажающее воздействовать на

выбор механизмов управления трансакциями.

Ключевые слова: отраслевые рынки, институциональная среда, механизмы управления транс-

акциями, социальные порядки, политическая власть

Цитирование: Федоров С.И. (2023) Влияние политической власти на модели отраслевой организа-

ции: институциональный подход // Общественные науки и современность. № 1. С. 101-120. DOI: 10.31857/

S0869049923010070, EDN: NTZPSU.

101

ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ И СОВРЕМЕННОСТЬ. 2023. № 1. С. 101-120

SOCIAL SCIENCES AND CONTEMPORARY WORLD, 2023, no. 1, pp. 101-120

The Influence of Political Power on Models

of Industrial Organization: Institutional Approach

© S. FEDOROV

Sergei I. Fedorov, Moscow State University (Moscow, Russia), fedoroffsi@yandex.ru. ORCID: 0000-

0002-2155-9837

Abstract. The choice of industrial organization mechanisms always takes place in the context of ap-

proaches to economic regulation set by the political elite. In times of large-scale political upheavals which

are taking place in 2022, economists are more and more concerned with this context, but operational tools

that would allow it to take into account when analyzing the mechanisms of governance have not yet been

found. This article is developing such tools from the perspective of the New Institutional Economics:

combination of the “social orders” concept developed by D. North, J. Wallis, B. Weingast and the “mecha-

nisms of governance” by O. Williamson. It is concluded that taking into account only the transaction costs

minimizing principle while choosing the mechanism of governance excludes an important factor: the op-

portunism of politicians, which are often directly involved in the establishment of governance mechanisms.

Keywords: industrial organization, institutional environment, mechanisms of governance, social or-

ders, political power

Citation: Fedorov S. (2023) The Influence of Political Power on Models of Industrial Organization: Institutional Ap-

proach. Obschestvennye nauki i sovremennost’, no. 1, pp. 101-120. DOI: 10.31857/S0869049923010070, EDN: NTZPSU.

Введение

Классическая (вертикальная) промышленная политика, основанная на наделении

отраслей и предприятий ресурсами, в последние десятилетия в некоторых сферах усту-

пает место «горизонтальной» политике, которая сфокусирована на защите и развитии

экономической конкуренции [Rodrik 2004; Кузнецов, Симачев 2014]. Однако этот тренд

не универсален: например, некоторые государства предпочитают нерыночные, антикон-

курентные инструменты промышленной политики1. Данная особенность наиболее ярко

проявляется в кризисные периоды - такие, как 2022 г. В сложившейся ситуации многие

страны пытаются с помощью дискреционных мер преодолеть возникшие отраслевые

шоки, вмешиваясь в рыночные процессы. Причем одни и те же отрасли, которые имеют

схожие особенности технологического и экономического характера, разные государства

регулируют по-разному. Соответственно, следует рассматривать проблему выбора инстру-

ментов промышленной политики в более широком контексте: как на проблему выбора

механизмов отраслевой организации под влиянием политической власти. Предпринята

попытка установить причины и условия, при которых политики ограничивают экономи-

ческую конкуренцию «сверх необходимого» или проводят дерегуляцию там, где обычно

считается необходимым преодолевать «провалы рынка».

Проблему защиты и развития экономической конкуренции в научных работах часто

рассматривают изолированно от контекста политических целей элитной группы и особен-

1 Данный вывод не значит, что есть страны, в которых используется «горизонтальная» промышленная полити-

ка, и есть страны с «вертикальной» промышленной политикой. Речь идет лишь о тенденции, согласно которой не-

которые государства склонны к «вертикальным» инструментам там, где другие уже внедрили бы «горизонтальные».

102

С.И. Федоров. Влияние политической властина модели отраслевой организации: институциональный подход

S. Fedorov. The Influence of Political Power on Models of Industrial Organization: Institutional Approach

ностей институциональной среды. Сама тема влияния интересов политиков на организа-

цию отраслей поднята давно: например, в [Tullock 1967] показано, что отраслевая поли-

тика может приводить к потерям общественного благосостояния в связи с укреплением

рыночной власти - как в статике, так и в динамике. К. Мерфи и его соавторы в своей статье

[Murphy et al. 1993] пришли к выводу, что рентоориентированное (rent-seeking) поведение

в общем (и со стороны политиков в частности) вытесняет производительную деятель-

ность в экономике. Однако в большинстве работ внимание исследователей смещено на

последствия регуляторного вмешательства для общественного благосостояния. Данная

статья сфокусирована на том, как действия политиков влияют на механизмы взаимоотно-

шений между участниками отрасли. Механизмы взаимоотношений, в свою очередь, под-

разделяются на: свободное заключение контрактов на рынке, иерархические структуры

или гибридные формы взаимодействия, сочетающие рынки и иерархии. Данный аспект

представляет собой элемент новизны в этой работе2.

Следует остановиться на понятии «экономическая конкуренция», чтобы определить,

в какой процесс вмешивается политик. Она определена как соперничество экономических

агентов за ограниченные ресурсы, которое рассматривается в двух аспектах:

• как ситуация на рынке, при которой ни один из игроков не обладает возможностью

значительно влиять на общие условия обращения товаров на рынке3 (неоклассическая ста-

тическая трактовка);

• как «процесс выявления неиспользованных возможностей применения известных

и обнаружения новых ресурсов» [Hayek 1968]4 (динамическая трактовка).

Оба аспекта экономической конкуренции (статический и динамический) предпола-

гают «автономность контроля игроков над правами собственности» [Menard 2022]. Авто-

номность означает независимое распоряжение правами собственности на активы, исполь-

зуемые в хозяйственной деятельности. Понятие введено в данное исследование по той

причине, что теория трансакционных издержек рассматривает процесс передачи прав

собственности (трансакции), а не сами права собственности. Может показаться, что кон-

троль над правами собственности входит в «пучок прав», а потому не следует выделять

эту категорию отдельно. Однако при ближайшем рассмотрении оказывается, что контроль

над правомочиями и сами правомочия - не одно и то же. Например, когда предприятия

образуют консорциум, в рамках конкретного проекта они временно передают контроль

над частью своих правомочий общему руководителю проекта, но сами правомочия руко-

водитель консорциума не получает - они не отчуждаются от участников. Необходимо

учитывать это тонкое различие, чтобы не смешивать теорию трансакционных издержек

(в этой статье представленную концепцией О. Уильямсона) и теорию прав собственно-

сти. Здесь и далее речь идет именно о контроле над правами как об отдельной категории.

В противном случае каждый эпизод вмешательства в этот контроль со стороны государ-

2 Некоторые аспекты рассматриваемой проблемы уже исследовали (в т. ч. и российские авторы) в рамках

экономического анализа конкурентного права и эффектов его применения. Часть подобных работ упомянуты в

настоящей статье. Тем не менее, в них авторы фокусируются на проблемах антимонопольного правоприменения,

тогда как тема влияния институциональной среды на экономическую конкуренцию выглядит несколько шире.

3 Определение зафиксировано в законодательстве; например, ст. 4 Федерального закона № 135 от 26.07.2006

«О защите конкуренции».

4 Авторство данного определения принадлежит Ф. фон Хайеку. В австрийской школе наиболее последова-

тельно развита трактовка экономической конкуренции как процесса, а не состояния. Динамическую трактовку

экономической конкуренции, например, также рассматривали Й. Шумпетер [Schumpeter 2008] и Ф. Найт [Knight

1921], но они в качестве «эталона» для сравнения все равно используют статические состояния, из-за чего их

концепции критиковала австрийская школа [Kirzner 1978].

103

ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ И СОВРЕМЕННОСТЬ. 2023. № 1. С. 101-120

SOCIAL SCIENCES AND CONTEMPORARY WORLD, 2023, no. 1, pp. 101-120

ства (а значит - любую регуляторную инициативу) пришлось бы трактовать как наруше-

ние прав собственности5.

Вместе с тем вмешательство в автономность контроля, как и нарушение самих прав

собственности, постоянно сопровождают деятельность экономических агентов, помещен-

ных в контекст институциональной среды. Именно на уровне институциональной среды

фиксируются основополагающие правила защиты прав собственности и установления

контроля над ними [Davis, North 1971].

Вопрос о том, как политические цели влияют на выбор механизмов отраслевой коорди-

нации, становится актуальнее в контексте масштабных политических потрясений 2022 г.

В то же время речь не идет об оценке «уровня экономической конкуренции», который

определяют под воздействием институциональной среды для страны в целом. Подраз-

умевается установление правил игры для каждого конкретного рынка или отрасли под

воздействием как специфичных для них факторов, так и под воздействием фактора инсти-

туциональной среды. На фоне политических конфликтов и сопровождающих их санкци-

онных ограничений подходы к отраслевому регулированию кардинально меняются во

многих странах. В то же время существующие модели [Williamson 1991; Menard 2004;

Menard 2022] объясняют выбор механизма управления трансакциями только с точки зре-

ния минимизации трансакционных издержек экономическими агентами. Так, О. Уильям-

сон [Williamson 1985; 1991], модель которого применена и дополнена в данной работе,

предлагает выбор из дискретных альтернатив: рынка, иерархии и гибрида. Выбор зависит

от трех факторов - специфичности6 активов, частоты сделок и уровня неопределенности,

который их сопровождает. При высокой специфичности, снижении частоты трансакций

и росте неопределенности выбор смещается от рынка в сторону иерархии (и наоборот),

поскольку она позволяет снизить издержки взаимодействия фирм.

В реальности многие механизмы координации устанавливают третьи лица, которые

обладают потенциалом насилия7 (назовем их «политиками») и руководствуются собствен-

ными интересами, отличающимися от интересов отрасли и собственников предприятий.

Например, Д. Норт с соавторами [North et al. 2009] предлагает модель, в рамках которой

все государства разделены на порядки открытого и ограниченного доступа. Предельно

упрощая концепцию, можно сказать, что в порядках открытого доступа верховенство

права и недискриминационность доступа к экономической деятельности снижают воз-

можности того, что политики будут принимать неэффективные (в общественном смысле)

регуляторные решения для максимизации личной выгоды. В порядках ограниченного

доступа, наоборот, создаются экстрактивные институты, которые фиксируют возможность

для политиков извлекать ренту. Включение данного обстоятельства в упомянутую выше

модель О. Уильямсона позволит ответить на вопрос о том, почему в относительно корот-

кий период и в условиях отсутствия технологических изменений подходы к отраслевой

координации могут радикально изменяться под воздействием политических факторов.

Так, в России в 2022 г. за относительно короткий срок были серьезно скорректированы

подходы к регулированию самых разных отраслей экономики. Распространились следу-

ющие практики: заключение соглашений с продовольственными сетями о продаже соци-

ально значимых товаров без наценки, выкуп государством лизинговых самолетов авиа-

компаний и т. д. Усилился контроль антимонопольной службы за продовольственными

5 Например, представители австрийской школы последовательно отстаивают именно такую позицию.

6 Специфичные активы - это активы с низкой стоимостью при альтернативном использовании. Например,

доменная печь, которую невозможно использовать где-либо, кроме как на металлургическом предприятии.

7 Данное понятие будет охарактеризовано в разделе о социальных порядках.

104

С.И. Федоров. Влияние политической властина модели отраслевой организации: институциональный подход

S. Fedorov. The Influence of Political Power on Models of Industrial Organization: Institutional Approach

ценами в регионах, а в электроэнергетике вновь объединили магистральные и распреде-

лительные сети8, которые ранее стали независимыми в ходе реформы РАО «ЕЭС России».

Также был подготовлен законопроект о внесении изменений в ФЗ № 38 от 13.03.2006

«О рекламе», согласно которому предлагалось создать монопольного оператора цифро-

вых рекламных конструкций и объявлений9. В то же время устанавливаются ограничения

на сделки с активами иностранных компаний10. «Регуляторный крен» [Шаститко 2012]

в экономической политике, который присутствовал и ранее, сегодня становится все более

выраженным. Данное направление подтвердил и министр промышленности и торговли

России, вице-премьер Д.В. Мантуров, который в июле 2022 г. заявил, что правитель-

ство намерено «совершить поворот» в сторону от рыночных подходов в промышленной

политике11. Следовательно, может усиливаться тренд на отказ от рыночных механизмов

в пользу иерархии и различного рода гибридных12 форм координации, в которых государ-

ству отведена ведущая роль.

Существующие модели не объясняют логику подобных изменений, происходящих по

инициативе государства. Соответственно, цель исследования - создать концепцию форма-

лизованной модели выбора механизма отраслевой координации политиком, которая будет

учитывать вмешательство его интересов в этот процесс.

Поднимаемая проблема и до последних событий часто становилась предметом иссле-

дования в научной литературе, посвященной аспектам экономической конкуренции,

а также конкурентной13 и промышленной политике. Внимание к данному вопросу со сто-

роны научного сообщества объясняется рядом эмпирических фактов, природу которых

современная экономическая теория пока не способна объяснить до конца. Их можно объ-

единить в три блока.

Во-первых, наблюдаются существенные межстрановые различия в подходах к отрас-

левому регулированию. В одних странах правительства ориентируются на классическую

промышленную политику, в рамках которой отрасли и предприятия наделяет ресурсами

государство. В других больше14 полагаются на способность предприятий получать ресурсы

на рынке самостоятельно (проконкурентные механизмы, «горизонтальная промышленная

политика») [Rodrik 2004]. Более того, сущность одних и тех же инструментов промышлен-

ной политики может серьезно меняться в разных странах: например, так происходит с кла-

стерной политикой, которая в некоторых случаях из проконкурентного инструмента превра-

щается в механизм классической вертикальной промышленной политики [Федоров 2021].

8 Почему ФСК и Россети только сейчас сливаются в единую компанию. Ведомости. 17 июля 2022. (https://

9

«Закон полностью уничтожает отрасль»: Дума рассмотрела идею о едином операторе наружной цифровой

10 Путин ограничил недружественным иностранцам продажу российских активов. РБК. 05 авг 2022. (https://

11 Мантуров призвал отойти от рыночной промышленной политики. Ведомости. 15 июля 2022. (https://www.

vedomosti.ru/economics/news/2022/07/15/931572-manturov-prizval-rinochnoi-promishlennoi-politiki).

12 Имеется в виду гибрид между рыночными и иерархическими формами (промышленные кластеры, про-

мышленные группы, консорциумы, проекты государственно-частного партнерства и проч.)

13 Конкурентная политика - это совокупность мер государственного регулирования, которые направлены на

создание новых рынков и защиту конкурентных условий на существующих с целью обеспечить экономическое

развитие [Kurdin, Shastitko 2020].

14 В сравнении с другими странами, а не в сравнении с классическими инструментами. Классическая про-

мышленная политика в целом остается наиболее распространенным подходом во всех странах. Ее популярность

связана как с особенностями институциональной среды и социальных порядков, так и с относительной просто-

той дизайна таких инструментов.

105

ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ И СОВРЕМЕННОСТЬ. 2023. № 1. С. 101-120

SOCIAL SCIENCES AND CONTEMPORARY WORLD, 2023, no. 1, pp. 101-120

Также многие правительства привержены проводить рыночные реформы в отдельных

отраслях экономики. Так, в работе [Erdgou 2014] эмпирически показано значимое влияние

институциональной среды на либерализацию электроэнергетической отрасли.

Во-вторых, в литературе сохраняется интерес к теме «легкости ведения бизнеса» с

точки зрения различного рода административных барьеров [Djankov 2002]. Последние

прямо влияют на экономическую конкуренцию, поскольку представляют собой один из

видов барьеров входа на рынок (и выхода с него).

В-третьих, большую обеспокоенность у экономистов вызывает то, что в отдельных

странах меры антимонопольной политики применяют в качестве инструментов эконо-

мического регулирования (в связи с особенностями институциональной среды). Так, в

российском научном сообществе проблема впервые была сформулирована в статье

[Шаститко 2012]. В дальнейшем тема получила развитие в работах [Шаститко, Пав-

лова 2018; Шаститко, Ионкина 2021; Шаститко, Павлова 2021; и др.]. Одной из наи-

более ярких иллюстраций стала норма об индивидуальном злоупотреблении коллектив-

ным доминирующим положением на рынке, которая фактически позволяет регулировать

цены на нем через инструменты конкурентной политики. В попытках осмыслить причины

«регуляторного крена» в российском антитрастовом законодательстве исследователи при-

ходят к выводу, что антимонопольный орган может отклоняться от официально обозна-

ченных целей в своей деятельности по разным причинам. Например, он может ориен-

тироваться на популярность принимаемых решений у населения [Katcoulacos et al 2016]

и даже на поддержку отдельных участников рынка [Avdasheva, Shastitko 2011]. Целевые

индикаторы, которые ставят перед антимонопольным органом, также могут искажать его

стимулы и приводить к негативным последствиям [Avdasheva, Golovanova 2016] в виде

ограничения конкуренции и снижения уровня общественного благосостояния. Важно

отметить, что во всех перечисленных случаях снижение эффективности антимонополь-

ного правоприменения связывают с особенностями характеристик институциональной

среды. Более широкая постановка проблемы представлена в работе [Шаститко, Пав-

лова 2022]. Авторы провели сравнительный анализ трех видов политики - либерального

фундаментализма, пигувианства и коузианства - по отношению к рыночным изъянам.

Они пришли к выводу, что выбор того или иного подхода зависит от спроса на экономиче-

ские знания на политическом рынке.

В своей работе О. Уильямсон [Williamson 1991, 287] предполагал, что уровень защи-

щенности прав собственности и риски их принудительного отчуждения могут повышать

неопределенность. Последняя, в свою очередь, выступает фактором при выборе опти-

мального механизма управления трансакциями - рыночного, гибридного или иерархиче-

ского. Развивая его идею, данное исследование попытается объяснить механизм влияния

политической власти (в контексте институциональной среды) на экономическую конку-

ренцию, подразумевая, что последняя возникает в случае, когда механизм управления

имеет сравнительно большую автономность контроля над правами собственности15. Авто-

номность контроля над правами собственности приводит к большей избирательности при

трансакциях: когда владелец актива не должен координировать свои решения с другими

экономическими агентами, у него расширяется и выбор альтернативных способов исполь-

зования своих активов.

15 В эту категорию могут попадать как рыночный механизм, так и гибридное институциональное соглаше-

ние по О. Уильямсону. Однако гибридное соглашение по определению предполагает сочетание рынка и иерар-

хии. Соответственно, его можно рассматривать в качестве синонима экономической конкуренции лишь в той

мере, в которой оно предполагает автономность контроля над правами собственности.

106

С.И. Федоров. Влияние политической властина модели отраслевой организации: институциональный подход

S. Fedorov. The Influence of Political Power on Models of Industrial Organization: Institutional Approach

Институциональный подход к экономической конкуренции

в контексте общественного устройства

Впервые проблему влияния общественного устройства на развитие экономической

конкуренции в работах НИЭТ затронул М. Олсон16 в исследовании «Логика коллективных

действий» [Olson 1965]. Он рассматривал экономическую конкуренцию с позиции инте-

ресов участников открытых (инклюзивных) и закрытых (эксклюзивных) групп. В рамках

данной концепции эксклюзивность группы связана с ограниченностью распределяемых

внутри группы рент (примером служило картельное соглашение), а инклюзивность,

напротив, - с неконкурентностью в потреблении17.

Как уже говорилось ранее, идеи о взаимосвязи между экономической конкуренцией и

институциональной средой прозвучали в работе О. Уильямсона [Williamson 1985], в кото-

рой показано, что институциональная среда влияет на выбор механизма управления транс-

акциями через параметр неопределенности в процессе договорных отношений.

Вновь проблему обозначили Д. Норт, Дж. Уоллис и Б. Вайнгаст [North et al 2009]18

в работе «Насилие и социальные порядки», в которой синтезированы идеи теории обще-

ственного выбора, концепции рентоориентированного поведения

[Buchnan, Tullock

1962; Tullock 1967] и предшествующих работ Д. Норта об эволюции институциональной

системы. Преимуществом их модели стало то, что она разграничивает способы монопо-

лизации насилия в обществе в соответствии с «пороговыми условиями» открытых соци-

альных порядков. Рассмотрение политического устройства государства с таких позиций

позволяет абстрагироваться от конкретных механизмов общественного выбора и учиты-

вать институциональную среду, которая формируется в результате такого выбора. Подроб-

нее сущность концепции применительно к проблеме экономической конкуренции будет рас-

смотрена в соответствующем разделе. Здесь же следует отметить, что, по мнению Д. Норта

и др., более «открытый» социальный порядок, в котором силовые структуры консолиди-

рованы, соблюдается принцип верховенства права для элит и функционируют постоянно

действующие организации, способствует развитию экономической конкуренции.

Схожие идеи Д. Асемоглу и Дж. Робинсон представили в работе 2012 г. «Why Nations

Fail» [Аджемоглу, Робинсон 2016]. Здесь авторы рассматривают институциональную

среду, противопоставляя «экстрактивные» и «инклюзивные» институты, что пере-

кликается с ранее упомянутыми идеями: «инклюзивные» и «эксклюзивные» группы у

М. Олсона, «открытые» и «ограниченные» порядки у Д. Норта и т. д. В то же время

авторы соглашаются с тезисом о том, что не существует прямой связи между политиче-

ским режимом или механизмом общественного выбора с одной стороны, и институци-

ональной средой - с другой. «Экстрактивные» институты, такие как «институциональ-

ные пустоты», неформальные договоренности и др., могут сделать институциональную

среду неблагоприятной для конкуренции при любом политическом режиме и любом

механизме общественного выбора.

Таким образом, идея О. Уильямсона о взаимосвязи институциональной среды и меха-

низмов управления трансакциями пока не раскрыта на уровне операциональной модели.

16 Упоминание М. Олсона в этом контексте неслучайно, поскольку он был соавтором модели «оседлого бан-

дита», которая во многом перекликается с концепцией «социальных порядков» - одной из ключевых моделей в

НИЭТ, описывающих различия в институциональных средах.

17 Саму экономическую конкуренцию можно рассматривать как благо, которое неконкурентно в потреблении.

18 В работах [van Besouw, 2016; van Bavel et al., 2017] концепция Д. Норта и др. переведена в вид формальной

математической модели.

107

ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ И СОВРЕМЕННОСТЬ. 2023. № 1. С. 101-120

SOCIAL SCIENCES AND CONTEMPORARY WORLD, 2023, no. 1, pp. 101-120

Накоплен большой пласт литературы, посвященной проверке взаимосвязи между

характеристиками институциональной среды и экономической конкуренции на эмпири-

ческих данных. Следует обратить внимание, что в перечисленных далее исследованиях

передаточным механизмом влияния конституционных общественных норм на экономи-

ческую конкуренцию выступает государственное регулирование, подходы к которому

вырабатываются в результате политического соперничества. Так, исторический анализ

влияния групп интересов на проконкурентные правила игры в Германии XIX в. представ-

лен в статье [Wegner 2015]. Приверженность рыночному механизму управления трансак-

циями авторы исследования [Weymouth 2016] объясняют соотношением политических сил

проконкурентной коалиции «аутсайдеров» и антиконкурентной группы «инсайдеров»,

которые хотят сохранять контроль над экономическими рентами. Данная гипотеза была

успешно протестирована на панельных данных по 155 странам мира. В 21 стране ОЭСР

эмпирически подтвердилось влияние идеологических19 предпочтений в обществе на про-

конкурентность экономической политики правительства [Potafke 2010].

В работе [Foer 2018] исследованы культурные истоки предпочтений субъектов эко-

номической политики, которые устанавливают проконкурентные или антиконкурентные

правила игры. Авторы эмпирического исследования [Lee, Vanino 2018] делают вывод о том,

что цены в секторе неторгуемых20 товаров растут при наличии экстрактивных институтов

в обществе. Серьезный разрыв между конкурентными ценами и реально установленными

ценами в колониальных режимах показан в статье [Tadei 2018]. В работе [Gultom 2021]

продемонстрировано, что эффективность функционирования компаний, работающих с

государством в одной и той же стране, растет при переходе от ограниченного доступа

к открытому. Автор использует метод difference-in-difference, чтобы сравнить параметры

эффективности компаний до и после масштабного реформирования сектора государ-

ственно-частного партнерства на фоне политических изменений в стране. В исследовании

[Asiimwe 2013] на примере кофейной индустрии в Уганде показано, как отсутствие верхо-

венства права позволило правящей элитной группе извлекать ренту, установив государ-

ственную монополию на торговлю кофе. В работе [Wolff 2020] также выявлена привержен-

ность стран со слабыми институтами защиты прав собственности к классическим мерам

промышленной политики и протекционизму. Автор анализирует запрет импорта «секонд-

хенда» в ряде африканских стран с целью защиты национальных производителей и делает

вывод, что длительное время придерживаться такой политики могут только государства,

в которых политики не учитывают интересы потребителей и локальных ритейлеров.

Возвращаясь к отечественной литературе, следует обратить внимание на исследова-

ние [Яковлев 2012; Yakovlev et al 2014]. В нем проанализированы попытки экономических

агентов повлиять на институциональную среду через совместные политические действия.

Тем не менее, увеличение количества как теоретических, так и эмпирических иссле-

дований пока не привело к формированию единых рамок учета влияния политической

власти на развитие и защиту экономической конкуренции. В попытке заполнить данный

«пробел» будет представлен анализ взаимосвязи концепций О. Уильямсона и Д. Норта

с соавторами (которые относятся к двум разным направлениям исследований в рамках

НИЭТ) с целью идентифицировать каналы влияния институциональной среды на эконо-

мическую конкуренцию.

19 Имеется в виду идеология как выражение групповых политических интересов.

20 Товары, которые не экспортируют за рубеж.

108

С.И. Федоров. Влияние политической властина модели отраслевой организации: институциональный подход

S. Fedorov. The Influence of Political Power on Models of Industrial Organization: Institutional Approach

Права собственности при различных механизмах управления трансакциями

Насилие, которое в рамках НИЭТ понимают как физическое ограничение спектра

доступных индивиду стратегий поведения, по сути представляет собой способность огра-

ничивать автономный контроль над «пучком прав» собственности на актив. В ситуации,

когда оно применяется вне принципа верховенства права (специфицируемые права соб-

ственности не подкреплены достоверными обязательствами со стороны государства),

любые действия с правами собственности (трансакции) начинают происходить в условиях

большей неопределенности.

Неопределенность, в свою очередь, представляет собой один из трех факторов, кото-

рые влияют на выбор оптимального механизма управления трансакциями [Williamson

1991], вместе со специфичностью активов и частотой сделок. Оптимальный выбор меха-

низма управления трансакциями в каждом конкретном случае, по О. Уильямсону, - одна

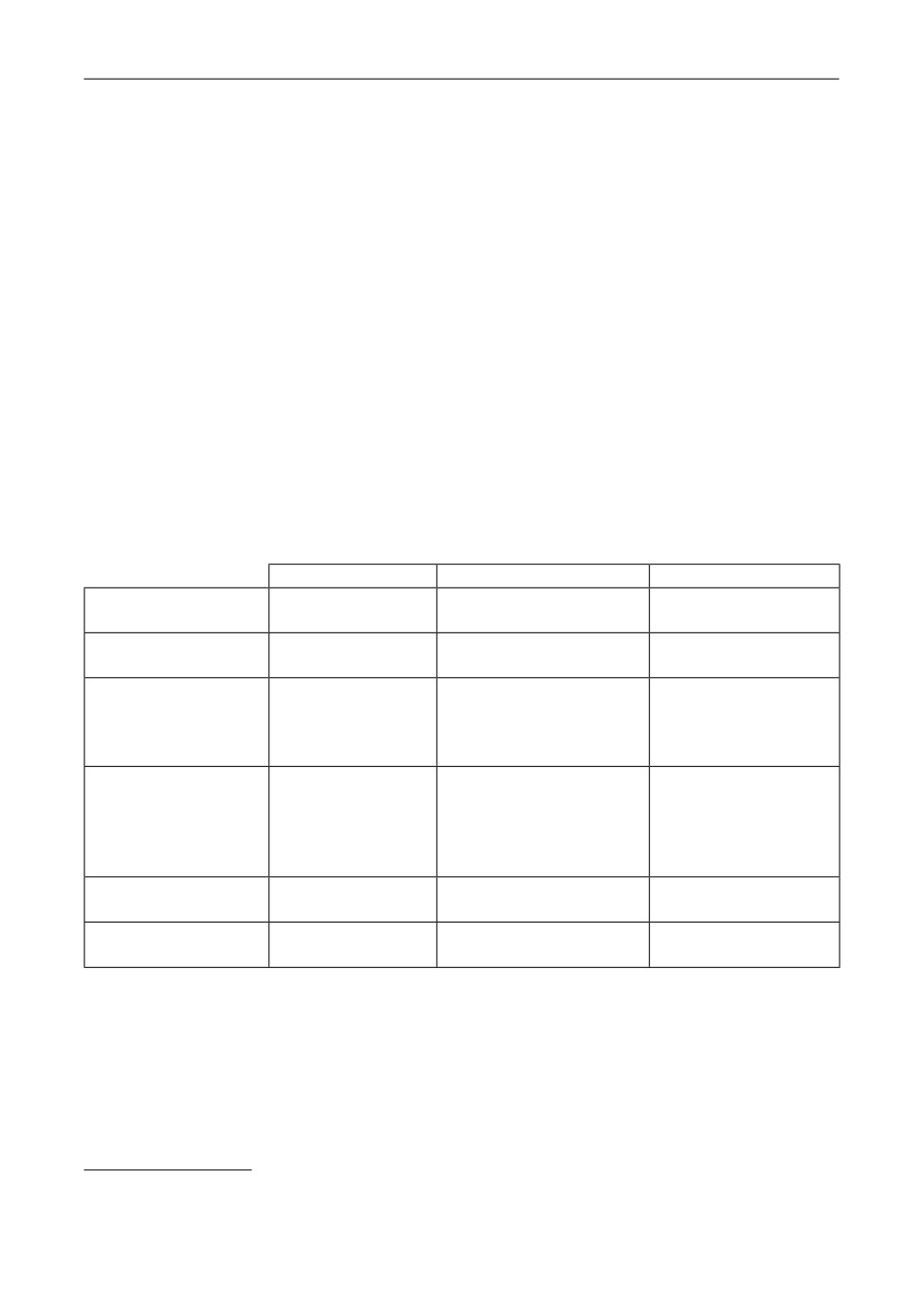

из дискретных альтернатив: рынок, гибрид или иерархия (таб. 1).

Таблица 1

Механизмы управления трансакциями: рынок, гибрид и иерархия

Table 1

Transaction Management Mechanisms: Market, Hybrid and Hierarchy

Рынок

Гибрид

Иерархия

Адаптируемость

Высокая

Средняя

Низкая

к изменениям

Административный

Отсутствует

Слабый

Сильный

контроль

Тип контракта

Классический

Неоклассический или от-

Отношенческий

ношенческий с двусто-

с односторонней

ронней/трехсторонней

структурой управления

структурой управления

Права собственности

У участников авто-

Контроль над некоторыми

Автономный контроль

номный контроль

правами собственности из

над правами собствен-

над всеми правами

«пучка» совместный или

ности из «пучка»

собственности из

осуществляется третьим

отсутствует

«пучка»

лицом

Персонифицирован-

Неперсонифициро-

Персонифицированные

—

ность трансакций

ванные

Избирательность

Избирательные

Ограниченно избиратель-

Неизбирательные

трансакций

ные

Источник: составлено автором по [Williamson 1985; 1991].

Source: compiled by the author based on [Williamson 1985; 1991].

Следует обратить внимание на то, что только в условиях рыночного механизма суще-

ствует автономной контроль над всеми правами собственности из «пучка» и над всеми

активами, участвующими в трансакциях [Menard 2022]. В случаях гибридного институ-

ционального соглашения и иерархии автономность в той или иной степени ограничена21.

21 Следует уточнить, что такие ограничения могут иметь разную природу. В том числе они могут быть

следствием добровольного решения индивида - например, обменять права на отдачу от инвестиций в спец-

ифический актив.

109

ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ И СОВРЕМЕННОСТЬ. 2023. № 1. С. 101-120

SOCIAL SCIENCES AND CONTEMPORARY WORLD, 2023, no. 1, pp. 101-120

Так, гибридное институциональное соглашение предполагает двустороннюю или трех-

стороннюю (с участием арбитра) структуру управления. Соответственно, стратегии обра-

щения с активами в данном случае ограничены как минимум действиями контрагента и/

или арбитра. Однако важно подчеркнуть, что гибридные механизмы весьма разнообразны

[Menard 2004], и представляют собой результат добровольного выбора в случае, когда их

устанавливают сами экономические агенты. Другая ситуация возникает, когда гибридный

механизм создает государство22 - именно на таких вариациях фокусируется данная ста-

тья. В иерархиях же вовсе отсутствует автономный контроль над правами собственно-

сти на активы у одного из участников трансакций. В частности, особенности механизмов

управления трансакциями различных видов отражаются в неизбирательности трансак-

ций. Только рыночный механизм и, соответственно, классический контракт обеспечивают

максимальную свободу выбора параметров договора. На данное обстоятельство обращено

внимание в статье [Menard 2022, 305]: различие между рынком, гибридами и иерархией,

а также между различными видами гибридов заключается именно в том, насколько эко-

номическим агентам необходимо жертвовать своим автономным контролем над правами

собственности.

Еще одной особенностью трансакций в рамках гибридного институционального согла-

шения можно считать их персонифицированность. Специфичность активов и высокая сте-

пень неопределенности зачастую вынуждают контрагентов выстраивать отношенческий

контракт, чтобы снижать трансакционные издержки. Такой контракт сокращает риски, но

трансформирует природу трансакций.

Защита прав собственности как критерий открытости социального порядка

Как было сказано ранее, избирательность трансакций (и рыночного механизма управле-

ния ими) возможна только в условиях достоверности обязательств государства по защите

прав собственности. Однако, как указывают авторы концепции «социальных порядков»

[North et al. 2009], это условие не всегда выполняется.

Согласно данной концепции, все общества (за исключением первобытных и анархи-

ческих) можно разделить на порядки «открытого» и «ограниченного» доступа. Разли-

чие в социальных порядках возникает в связи с разными подходами к монополизации

насилия: в порядках ограниченного доступа (естественных государствах) насилие моно-

полизирует элита23, которая использует его для извлечения ренты; в порядках открытого

доступа насилие применяют в интересах всего сообщества граждан [North et al. 2009].

В порядках ограниченного доступа государство, чтобы извлекать ренту из национальной

экономики, создает «экстрактивные институты», в порядках открытого доступа - «инклю-

зивные институты», которые вовлекают всех граждан в принятие решений о применении

насилия, чтобы учесть их интересы [Аджемоглу, Робинсон 2016]. Важно отметить, что

трансплантация институтов из порядка открытого доступа в «естественное государство»

может закончиться дисфункцией этих институтов [Полтерович 2001; Плискевич 2013].

22 Например, Правительство России довольно часто прибегает к соглашениям с участниками рынков, чтобы

ограничить рост цен. Так, в апреле 2022 г. такое соглашение было заключено с металлургами (Металлурги до-

4bf6389a79474279ebb800), а ранее - с продуктовыми ритейлерами (Трезво наценивая ситуацию. Коммерсант.

23 Здесь и далее речь идет только о политической элите - индивидах, которые по тем или иным причинам

имеют преимущества в применении насилия. Преимущества в данном случае - любые средства, позволяющие

сохранять и использовать власть.

110

С.И. Федоров. Влияние политической властина модели отраслевой организации: институциональный подход

S. Fedorov. The Influence of Political Power on Models of Industrial Organization: Institutional Approach

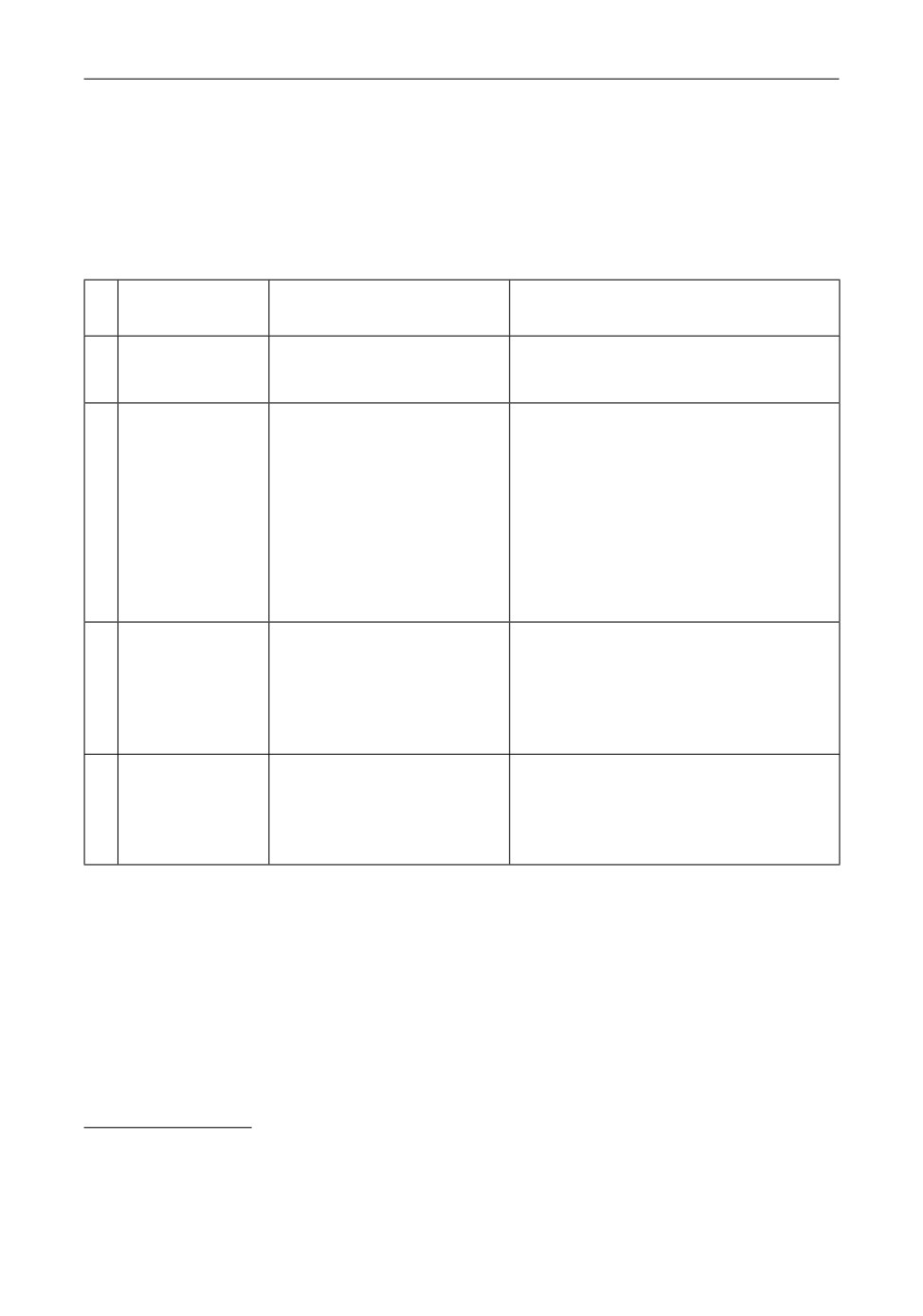

Д. Норт и др. также предлагают формальные критерии, по которым можно определять,

«открытость» социального порядка - т. н. пороговые условия24 (таб. 2).

Таблица 2

Пороговые условия перехода в порядок открытого доступа

Table 2

Threshold conditions for transition to the open access order

Пороговые

Порядок

Порядок

№

условия25

ограниченного доступа

открытого доступа

1

Верховенство

Отсутствует или не развито

Все граждане подчиняются принципу

права

(ввиду наделения элит при-

верховенства права (одинаково)

вилегиями)

2

Постоянно

Возникновение постоянно

Большое количество разнообразных по-

действующие

действующих организаций

стоянно действующих организаций, не

организации

вне контроля государства

зависящих от государства и обладающих

маловероятно. Создание

обезличенной социальной идентично-

организаций предполагает

стью. Их создание основано на соблю-

разрешительные процедуры

дении минимальных общих требований,

личного характера («патрон-

соответствующих уведомительному

клиент»)

порядку, а также на защите обязатель-

ственных прав (относительных прав

собственности)

3

Контроль насилия

Децентрализованный (не-

Консолидированный. Опирается на поли-

обязательно), основанный на

тические механизмы, функционирующие

коалиции группы индивидов

в соответствии с принципами свободного

внутри элиты

доступа, которые обеспечивают включен-

ность и равенство, распространенное за

пределы элит (в идеале - всеобщее)

4

Свобода входа

Ограничена разрешительны-

Не ограничена (личным отношением

в сферы экономи-

ми условиями (но не закры-

уполномоченных лиц), хотя вход и не

ческой деятель-

та), включая личное отно-

имеет всеобщий характер

ности

шение уполномоченных лиц

(прямое или опосредованное)

Источник: [Шаститко 2012].

Source: [Шаститко 2012].

Анализируя пороговые условия, можно отметить следующие особенности трансакций

в двух разных социальных порядках.

• Недостоверные обязательства государства по защите прав собственности в поряд-

ках ограниченного доступа. Отсутствуют механизмы (судебная система, политическая

конкуренция и т. д.), которые сдерживали бы возможности государства устанавливать

24 В работе [Авдеева и др. 2017] проводится попытка квантификации пороговых условий с целью эмпириче-

ского анализа социальных порядков.

25 К «пороговым условиям», согласно [North et al. 2009], относятся только первые три критерия. Однако

свобода входа в сферы экономической деятельности считается необходимым следствием из пороговых условий

[Шаститко 2012].

111

ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ И СОВРЕМЕННОСТЬ. 2023. № 1. С. 101-120

SOCIAL SCIENCES AND CONTEMPORARY WORLD, 2023, no. 1, pp. 101-120

излишние ограничения на автономный контроль над правами собственности26. Следова-

тельно, в случае собственной заинтересованности участники элитной группы способны

сокращать спектр доступных экономическим агентам стратегий. В результате политики

могут устанавливать гибридные и иерархические механизмы управления трансакциями в

различных экономических сферах или отраслях в личных интересах.

• Необходимость разрешительных процедур личного характера для создания и функ-

ционирования организаций в порядках ограниченного доступа. Данная особенность озна-

чает, что приоритет имеют личные отношения, а заключение классического (и даже - нео-

классического) контракта возможно далеко не во всех случаях.

• Отсутствие консолидированного контроля над применением насилия в порядках

ограниченного доступа. Экономическая конкуренция не предполагает применение насилия

к конкурентам [Mises 1996, 274]. Когда консолидированный контроль над насилием отсут-

ствует, игрокам на рынке невозможно гарантировать неприменение насилия против них.

Итак, «пороговые условия» - критерии перехода одного социального порядка к дру-

гому - тесно связаны с факторами, которые влияют на выбор оптимального метода управ-

ления трансакциями и могут способствовать смещению выбора в сторону того или иного

механизма.

Влияние социального порядка

на выбор механизма управления трансакциями

Представим, что политика-оппортуниста назначили на должность, где у него есть

правомочия устанавливать регуляторные меры для отдельной отрасли экономики или

рынка27. Оппортунизм заключается в том, что в своих действиях он руководствуется не

минимизацией трансакционных издержек для представителей регулируемой отрасли

или рынка, а персональной выгодой. Последняя отчасти состоит из легальных доходов

от эффективного регулирования, а отчасти - от нелегальных. Причем подразумевается

доход в широком смысле: коррупционная связь с одним из игроков, политическая под-

держка от одной из заинтересованных сторон, популярность у избирателей, обеспечение

конкурентных условий закупки сырья для находящейся в нелегальном владении фирмы

и т. д. Политик обладает исключительной возможностью извлекать ренту из контролируе-

мой отрасли, что исходит из природы формирования элитной группы в порядках ограни-

ченного доступа: разделение источников рент между участниками гарантирует стабиль-

ность социального порядка28 [North et al. 2009]. В то же время политик, реализуя свое

оппортунистическое намерение, может столкнуться с препятствиями институциональной

среды: политической конкуренцией, независимостью судебной системы, независимостью

средств массовой информации и т. п.

26 Нарушение прав собственности и установление ограничений на автономный контроль над ними - это

разные ситуации. В последнем случае речь идет о добровольном отказе экономических агентов от этого авто-

номного контроля в обмен на экономические выгоды. Когда же государство ограничивает автономный контроль

в принудительном порядке, различия между двумя категориями стираются.

27 В этом смысле политик выбирает не отрасль (или рынок), а механизм координации для заданной отрасли.

Конечно, если речь идет о политике высокого ранга, допущение следовало бы снять, но это не скажется на выво-

дах модели: просто они будут применимы к отрасли, которая в наибольшей степени интересует политика.

28 В противном случае речь бы шла о войне элит и «несостоявшемся государстве», что не находится в фокусе

данного исследования. Здесь ситуация с согласием элит по поводу извлечения рент похожа на ту, что складыва-

ется в модели Шлейфера-Вишни [Shleifer, Vischny 1993].

112

С.И. Федоров. Влияние политической властина модели отраслевой организации: институциональный подход

S. Fedorov. The Influence of Political Power on Models of Industrial Organization: Institutional Approach

Итак, политик-оппортунист максимизирует собственный доход29 (I). Допустим, что

политик принимает решение самостоятельно. Тогда функция дохода политика I выглядит

следующим образом:

I = τ(P - ct ) + RS(1 - r) + V(P - ct ),

(1)

где P = const - гипотетический уровень общественного благосостояния при отсутствии

трансакционных издержек; ct ≥ 0 - уровень трансакционных издержек; τ ϵ [0; 1] - ставка

налога, которая позволяет политику извлекать доход из эффективного регулирования;

R ≥ 0 - потенциальный размер нелегальной ренты, которую можно извлечь; S ϵ [0; 1] -

характеристика «ограниченности» социального порядка (при 1 политик не встречается

с издержками извлечения ренты, при 0 - извлечение ренты обходится «запретительно

дорого» из-за особенностей правовой системы); r ϵ [0; 1] - уровень риска потерять ренту

из-за отсутствия достаточного административного контроля над проведением трансак-

ций; V ≥ 0 - «дополнительная» выгода от эффективного регулирования (например, поли-

тически популярные меры, которые стали необходимыми в трудной для политика ситуа-

ции30). Уровень риска r - величина, которая зависит от механизма координации. В случае,

если политик выберет рыночный механизм или «недостаточно» ограничит автономность

контроля над правами собственности в гибридной модели31, конкуренция между эконо-

мическими агентами может привести к потере ренты от исключительных отношений32.

Кроме того, в еще более негативном для политика-оппортуниста сценарии конкуренция

приведет к столкновению его экономических интересов с интересами других членов

элитной группы, что понизит стабильность сговора в порядке ограниченного доступа.

Следовательно, чем больше избирательность трансакций (и автономность контроля над

правами собственности), тем больше риск потери ренты. Только административный кон-

троль в рамках иерархических и гибридных механизмов помогают избежать этого риска

[Williamson 1991]. Соответственно, ожидается, что уровень риска потерять ренту для

политика максимален при рынке (m), минимален при иерархии (hi) и занимает промежу-

точное положение при гибридном соглашении (hy), т. е.: rm → 1; rhy ϵ (0; 1); rhi → 1. Данную

ситуацию можно проиллюстрировать эпизодом из истории кофейной индустрии Уганды

[Asiimwe 2013], в которой правительство устанавливало государственную монополию на

торговлю кофе, поскольку иначе не могло бы гарантированно извлекать ренту из разницы

между экспортной ценой и ценой закупки товаров у фермеров.

Таким образом, задача политика выглядит так:

I = (τ + V)(P - ct ) + RS(1 - r) → max.

(2)

От максимизации дохода в данном случае можно легко перейти к задаче минимизации

потерь (или издержек) L:

L = (τ + V)ct + RS(1 - r) → min.

(3)

29 Прямо пропорционально связанный с полезностью.

30 Так, в России в 2022 г. был введен мораторий на плановые проверки бизнеса (Правительство РФ ввело мо-

раторий на проведение плановых проверок юрлиц и ИП в 2022 году. КонсультантПлюс. 11.03.2022. (http://www.

consultant.ru/law/hotdocs/73937.html/) и понижены требования к выпускаемым автомобилям (У машин обнуля-

трудной экономической ситуации.

31 Опять же, речь идет о гибридном соглашении, которое заключают по инициативе политика, а не экономи-

ческих агентов, которые минимизируют свои трансакционные издержки.

32 Здесь и далее имеется в виду не квазирента от специфичности активов, а рента от исключительных от-

ношений политика и экономических агентов, от которых он получает выгоду.

113

ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ И СОВРЕМЕННОСТЬ. 2023. № 1. С. 101-120

SOCIAL SCIENCES AND CONTEMPORARY WORLD, 2023, no. 1, pp. 101-120

Отличие этой задачи от той, которая стоит перед экономическими агентами в соответ-

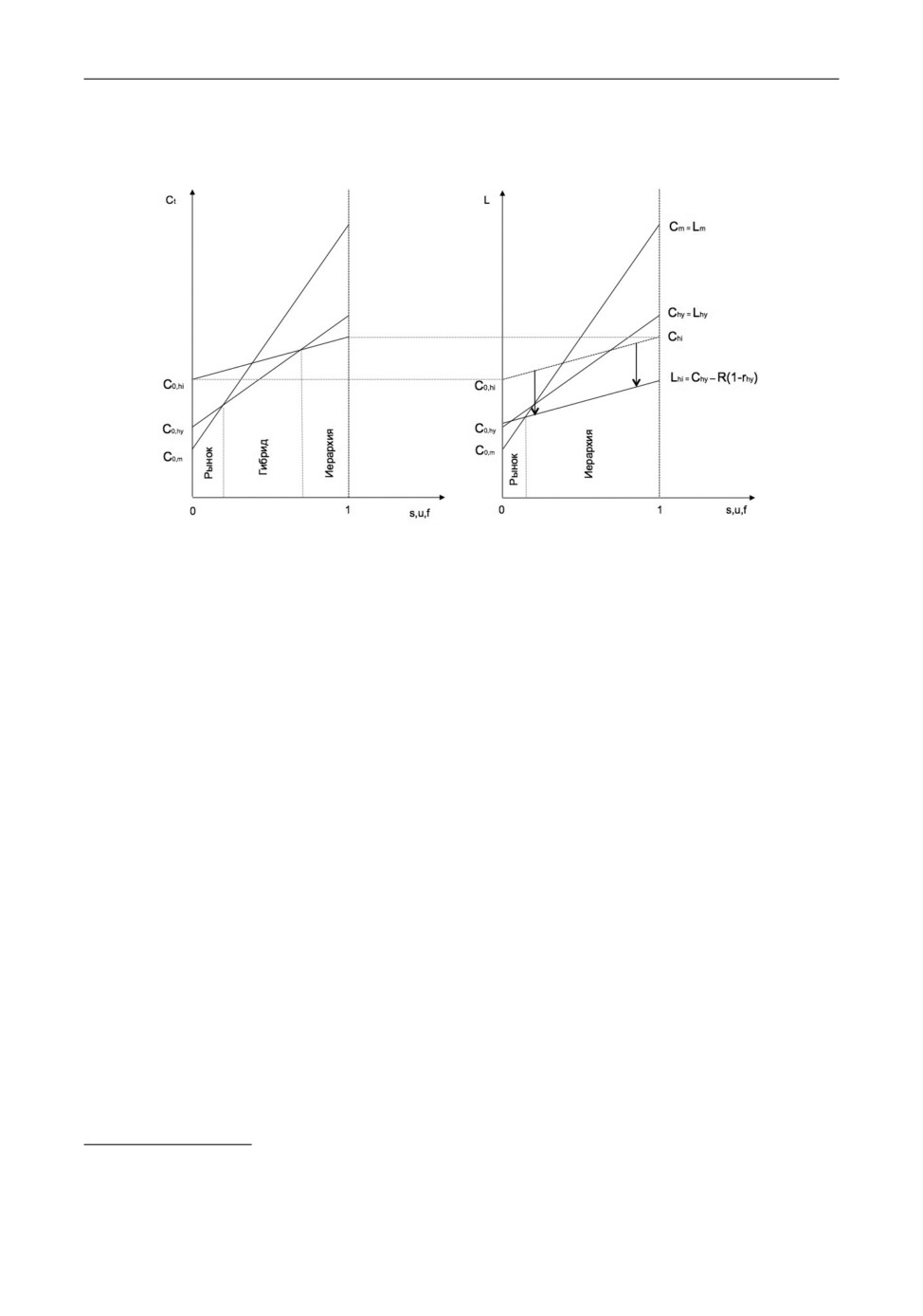

ствии с концепцией Уильямсона [Williamson 1985; 1991], наглядно иллюстрирует график

(рис. 1).

Рис. 1. Задача минимизации трансакционных издержек (слева) и один из случаев постановки

задачи максимизации дохода политика-оппортуниста (справа)

Figure 1. The task of minimizing transaction costs (on the left) and one of the cases of setting the

problem of maximizing the income of an opportunist politician (on the right)

На рисунке слева представлены (в линейном виде для простоты) функции трансакци-

онных издержек от специфичности активов, меры неопределенности или редкости транс-

акций33 для рынка, гибрида и иерархии. В данном простом примере сами экономические

агенты выбирают тот механизм, который минимизирует трансакционные издержки при

заданной комбинации s, u и f. В случае, представленном в этом исследовании (справа),

выбор совершает политик, максимизирующий свой доход. На графике показана простая

ситуация, когда размер ренты R для политика преобладает над его доходами от эффек-

тивного регулирования, и возможные потери дохода при выборе иерархии Lhi снижаются

относительно уровня трансакционных издержек при прочих равных условиях34. Тогда

пространство комбинаций s, u и f, при котором будет выбрана иерархия, будет гораздо

больше, чем при традиционной постановке задачи (слева).

Если представить уровень издержек при каждой из трех дискретных альтернатив в

виде линейных функций, они будут выглядеть так:

ct (m) = c0,m + αms + βmu + γm f,

(4)

ct (hy) = c0,hy + αhys + βhyu + γhy f,

(5)

ct (hi) = c0,hi + αhi s + βhi u + γhi f.

(6)

Первые слагаемые - уровни трансакционных издержек при нулевой специфично-

сти, «максимальной»35 частоте трансакций и минимально возможной неопределенности.

33 Графики можно считать одной из проекций гиперплоскостей 4-мерного пространства, задаваемого ct, s, u,

f. Также: s ϵ [0; 1]; u ϵ [0; 1]; f ϵ [0; 1].

34 Как уже говорилось, возможна и обратная ситуация.

35 Допустим, что такое значение существует при заданных технологиях.

114

С.И. Федоров. Влияние политической властина модели отраслевой организации: институциональный подход

S. Fedorov. The Influence of Political Power on Models of Industrial Organization: Institutional Approach

Тогда, во-первых, c0,hi > c0,hy > c0,m. Во-вторых, эластичность влияния каждого фактора на

уровень трансакционных издержек должна удовлетворять теоретическое условие:

αm > αhy > αhi ,

(7)

βm > βhy > βhi ,

(8)

γm > γhy > γhi .

(9)

При подставлении (4), (5) и (6) в (3) получаем уровни потерь дохода политика с

правого графика (рис. 1) для каждой дискретной альтернативы:

Lm= c0,m (τ + V) + αm (τ + V)s + βm (τ + V)u + γm (τ + V)f - R(1 - rm)S,

(10)

Lhy= c0,hy (τ + V) + αhy (τ + V)s + βhy (τ + V)u + γhy (τ + V)f - R(1 - rhy)S,

(11)

Lhi= c0,hi (τ + V) + αhi (τ + V)s + βhi (τ + V)u + γhi (τ + V)f - R(1 - rhi)S.

(12)

Тогда необходимыми условиями выбора каждой из альтернатив будут: Lm < Lhy U Lm < Lhi

для рынка; Lhy< Lhi U Lhy< Lm для гибрида; Lhi< Lhy U Lhi< Lm для иерархии. Учитывая,

что значения s, u и f определены только на отрезке [0; 1], вероятность попадания в кото-

рый равна единице, можно перейти к вероятностям выбора той или иной альтернативы

через функции Лапласа, что позволяет при наличии эмпирических данных в дальнейшем

использовать систему уравнений (10), (11) и (12) в качестве модели дискретного выбора.

Таким образом, при переходе от задачи минимизации трансакционных издержек к мак-

симизации дохода политика, который устанавливает механизм координации, оптимальный

выбор может смещаться в сторону той или иной дискретной альтернативы. Такая ситуация

становится возможной, если учитывать, что политик может стремиться не только обеспе-

чивать общественную эффективность отраслевого регулирования, но и преследовать иные

цели, для достижения которых необходимо либо ужесточать, либо ослаблять администра-

тивный контроль над трансакциями. В то же время следует помнить, что в модели речь не

идет о механизмах, которые появляются в результате свободного выбора самих предста-

вителей отрасли. Имеется в виду ситуация, в которой правительство (в лице политиков),

преследующее цели, альтернативные минимизации трансакционных издержек в индустрии,

может смещать выбор механизмов координации в ту или иную сторону от оптимального.

Заключение

По итогам проведенного анализа сделан вывод о том, что три пороговых условия пере-

хода одного социального порядка в другой (по Д. Норту и др.) тесно связаны с характеристи-

ками альтернативных механизмов управления трансакциями (по О. Уильямсону). В резуль-

тате политическая власть, которую не сдерживают институты порядков открытого доступа,

способна влиять на то, какой механизм управления трансакциями с большей вероятностью

будет установлен в той или иной экономической сфере. Данное обстоятельство объясняет,

почему механизмы координации в некоторых ситуациях меняются так стремительно и вне

зависимости от желания экономических агентов минимизировать трансакционные издержки.

Так происходило в России в 2022 г., когда во многих отраслях за короткий период усилился

«регуляторный крен», а в некоторых, наоборот, ослабился административный контроль.

Политик, влияя на решение о механизме управления трансакциями, минимизирует

свой риск потерять то, что на чем сфокусирован его политический интерес36. Так он может

36 К слову, схожие идеи, но с точки зрения институциональных изменений, рассматривают в своей статье

[Аузан и др. 2022].

115

ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ И СОВРЕМЕННОСТЬ. 2023. № 1. С. 101-120

SOCIAL SCIENCES AND CONTEMPORARY WORLD, 2023, no. 1, pp. 101-120

способствовать установлению механизмов с большим административным контролем и

меньшей избирательностью трансакций (иерархические и гибридные механизмы вместо

рыночных). Данная тенденция продемонстрирована с помощью формальной модели.

Вместе с тем предложенная модель обладает рядом недостатков. Во-первых, она не

описывает ситуации, при которых механизм управления трансакциями уже выбран, а регу-

лятор вмешивается в него дискреционно (что происходит, например, при некорректном

использовании инструментов антимонопольной политики). Во-вторых, требуется более

детально проанализировать, какую выгоду можно понимать под рентой R: как было обо-

значено ранее, спектр возможных интерпретаций здесь довольно широк.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Аджемоглу Д., Робинсон Дж. (2016) Почему одни страны богатые, а другие бедные. М.: АСТ.

760 с.

Андреева А.А., Ионкина К.А., Санишвили Т.Т. (2017) Эмпирический подход к сравнению соци-

альных порядков // Научные исследования экономического факультета. Электронный журнал. № 2.

С. 51-71.

Аузан А.А., Лепетиков Я.Д., Ситкевич Д.А. (2022) Колея и маятник: влияние ловушки предше-

ствующего развития на динамику институциональных изменений // Вопросы теоретической эконо-

мики. № 1. С. 24-47.

Кузнецов Б. В., Симачев Ю. В. (2014) Эволюция государственной промышленной политики в

России // Журнал Новой экономической ассоциации. № 2. С. 152-178.

Плискевич Н.М. (2013) Возможности трансформации в России и концепция Норт-Уоллиса-

Вайнгаста. Статья 1. Срывы модернизации вчера и сегодня // Общественные науки и современность.

№ 5. С. 37-50.

Полтерович В.М. (2001) Трансплантация экономических институтов // Экономическая наука со-

временной России. № 3. С. 24-49.

Федоров С.И. (2021) Кластерная политика и инновационная активность промышленных пред-

приятий // Вестник Московского университета. Серия 6: Экономика. № 4. С. 161-185.

Шаститко А.Е. (2012) Быть или не быть антитрасту в России? // Экономическая политика. № 3.

С. 50-69.

Шаститко А.Е., Ионкина К.А. (2021) Химера отечественного антитраста: институт коллективно-

го доминирования в России // Вопросы экономики. № 7. С. 68-88.

Шаститко А.Е., Павлова Н.С. (2018) Широкие перспективы и овраги конкурентной политики //

Экономическая политика. № 5. С. 110-133.

Шаститко А.Е., Павлова Н.С. (2021) Антиконкурентные последствия антимонопольной полити-

ки: кейс мобильных операторов // Вопросы государственного и муниципального управления. № 2.

С. 7-33.

Шаститко А.Е., Павлова Н.С. (2022) Пигувианство против коузианства: идеи, ценности, пер-

спективы // Вопросы экономики. № 1. С. 23-46.

Яковлев А.А. (2012) Как уменьшить силовое давление на бизнес в России? // Вопросы экономи-

ки. № 11. С. 4-23.

Asiimwe G.B. (2013) From Monopoly Marketing to Coffee Mangedo: Responses to Policy Reckless-

ness and Extraction in Uganda, 1971-79 // Journal of Eastern African Studies. No. 7. Pp. 104-124.

Avdasheva S., Golovanova S. (2016) Distorting Effects of Competition Authority’s Performance Mea-

surement: The Case of Russia // International Journal of Public Sector. No. 3. Pp. 288-306.

116

С.И. Федоров. Влияние политической властина модели отраслевой организации: институциональный подход

S. Fedorov. The Influence of Political Power on Models of Industrial Organization: Institutional Approach

Avdasheva S., Shastitko A. (2011) Russian Anti-Trust Policy: Power of Enforcement versus Quality of

Rules // Post-Communist Economies. No. 4. Pp. 493-505.

Buchanan J. M., Tullock G. (1962) The Calculus of Consent: Logical Foundations of Constitutional

Democracy. Carmel: Liberty Fund.

Davis L., North D. (1971) Institutional Change and American Economic Growth. Cambridge: Cam-

bridge University Press. 283 p.

Djankov S., La Porta R., Lopes-de-Silanes F., Schleifer A. (2002) The Regulation of Entry // The Quar-

terly Journal of Economics. No. 1. Pp. 1-37.

Erdogu E. (2014) The Political Economy of Electricity Market Liberalization: A Cross-Country Ap-

proach // Energy Journal. No. 3. Pp. 91-128.

Foer A.A. (2018) Culture, Economics, and Antitrust: The Example of Trust // The Antitrust Bulletin.

No. 63. Pp. 65-103.

Gultom Y.M.L. (2021) When Extractive Political Institutions Affect Public-Private Partnerships: Em-

pirical Evidence from Indonesia’s Independent Power Producers under Two Political Regimes // Energy

Policy. No. 149.

Hayek F.A. (1968) Der Wettbewerb als Entdeckungsverfahren. Kiel: Inst. für Weltwirtschaft. 20 p.

Katsoulacos Y., Avdasheva S., Golovanova S. (2016) Legal Standarts and the Role of Economics in

Competition Law Enforcement // European Competition Journal. No. 2. Pp. 1-21.

Kirzner I.M. (1978) Competition and Entrepreneurship. Chicago: University of Chicago Press. 256 p.

Knight F. (1921) Risk, Uncertainty and Profit. Boston: Houghton, Mifflin. 381 p.

Kurdin A., Shastitko A. (2020) The New Industrial Policy: A Chance for the BRICS Countries // BRICS

Journal of Economics. No. 1. Pp. 60-80.

Menard C. (2004) The Economics of Hybrid Organizations // Journal of Institutional and Theoretical

Economics. No. 3. Pp. 345-376.

Menard C. (2022) Hybrids: Where We Are? // Journal of Institutional Economics. No. 18. Pp. 297-312.

Mises L. (1996) Human Action: A Treatise on Economics. 3th rev. ed. New Haven: Yale University

Press.

Murphy K. M., Shleifer A., Vishny R. W. (1993) Why is Rent-Seeking so Costly to Growth? // The

American Economic Review. No. 2. Pp. 409-414.

North D.C., Wallis J.J., Weingast B.R. (2009) Violence and Social Orders: A Conceptual Framework of

Interpreting Recorded Human History. Cambridge: Cambridge University Press. 328 p.

Olson M. (1965) The Logic of Collective Action. Public Goods and the Theory of Groups. Cambridge:

Harvard University Press. 186 p.

Potrafke N. (2010) Does Government Ideology Influence Deregulation of Product Markets? Empirical

Evidence from OECD Countries // Public Choice. No. 143. Pp. 135-155.

Rodrik D. (2004) Industrial Policy for the Twenty-First Century. CEPR Discussion Papers 4767. 57 p.

Schleifer A., Vischny R. (1993) Corruption // Quarterly Journal of Economics. No. 3. Pp. 599-617.

Schumpeter J.A. (2008) The Theory of Economic Development: An Inquiry into Profits, Capital, Credit,

Interest and the Business Cycle. Originally published in 1934. New Brunswick, London: Transaction

Publishers.

Tadei F. (2018) The Long-Term Effects of Extractive Institutions: Evidence from Trade Policies in

Colonial French Africa // Economic History of Developing Regions. No. 33. Pp. 183-208.

Tullock G. (1967) The Welfare Costs of Tariffs, Monopolies, and Theft // Western Economic Journal.

No. 5. Pp. 224-232.

van Bavel B., Ansink E., van Besouw B. (2017) Understanding the Economics of Limited Access

Orders: Incentives, Organizations and the Chronology of Developments // Journal of Institutional

Economics. No. 13. Pp. 109-131.

117

ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ И СОВРЕМЕННОСТЬ. 2023. № 1. С. 101-120

SOCIAL SCIENCES AND CONTEMPORARY WORLD, 2023, no. 1, pp. 101-120

van Besouw B., Ansink E., van Bavel B. (2016) The Economics of Violence in Natural States // Journal

of Economic Behaviour & Organization. No. 132. Pp. 139-156.

Vanino E., Lee S. (2018) Extractive Institutions in Non-Tradeable Industries // Economics Letters.

No. 170. Pp. 10-13.

Wegner G. (2015) Capitalist Transformation without Political Participation: German Capitalism in the

First Half of the Nineteenth Century // Constitutional Political Economy. No. 26. Pp. 61-86.

Weymouth S. (2016) Competition Politics: Interest Groups, Democracy, and Antitrust Reform in

Developing Countries // The Antitrust Bulletin. No. 61. Pp. 296-316.

Williamson O. (1985) The Economic Institutions of Capitalism. New York: Free Press. 468 p.

Williamson O. (1991) Comparative Economic Organization: The Analysis of Discrete Structural

Alternatives // Administrative Science Quarterly. No. 2. Pp. 269-296.

Wolff E.A. (2020) The Global Politics of African Industrial Policy: The Case of the Used Clothing Ban

in Kenya, Uganda and Rwanda // Review of International Political Economy. No. 5. Pp. 1308-1331.

Yakovlev A., Sobolev, A., Kazun A. (2014) Means of Production versus Means of Coercion: Can

Russian Business Limit the Violence of a Predatory State? // Post-Soviet Affairs. No. 30. Pp. 171-194.

REFERENCES

Adzhemoglu D., Robinson Dzh. (2016) Pochemu odni strany bogatye, a drugie bednye [Why Nations

Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty]. Moscow: AST. 760 p.

Andreeva A.A., Ionkina K.A., Sanishvili T.T. (2017) Empiricheskij podhod k sravneniyu social’nyh

poryadkov [An EmpiricalApproach to Comparing Social Orders]. Nauchnye issledovaniya ekonomicheskogo

fakul’teta. Elektronnyj zhurnal. no. 2, pp. 51-71.

Auzan A.A., Lepetikov YA.D., Sitkevich D.A. (2022) Koleya i mayatnik: vliyanie lovushki

predshestvuyushchego razvitiya na dinamiku institucional’nyh izmenenij [Track and Pendulum: The

Influence of the Trap of Previous Development on the Dynamics of Institutional Changes]. Voprosy

teoreticheskoj ekonomiki. no. 1, pp. 24-47.

Asiimwe G.B. (2013) From Monopoly Marketing to Coffee Mangedo: Responses to Policy Recklessness

and Extraction in Uganda, 1971-79. Journal of Eastern African Studies. no. 7, pp. 104-124.

Avdasheva S., Golovanova S. (2016) Distorting Effects of Competition Authority’s Performance

Measurement: The Case of Russia. International Journal of Public Sector. no. 3, pp. 288-306.

Avdasheva S., Shastitko A. (2011) Russian Anti-Trust Policy: Power of Enforcement versus Quality of

Rules. Post-Communist Economies. no. 4, pp. 493-505.

Buchanan J. M., Tullock G. (1962) The Calculus of Consent: Logical Foundations of Constitutional

Democracy. Carmel: Liberty Fund.

Davis L., North D. (1971) Institutional Change and American Economic Growth. Cambridge:

Cambridge University Press. 283 p.

Djankov S., La Porta R., Lopes-de-Silanes F., Schleifer A. (2002) The Regulation of Entry. The Quarterly

Journal of Economics. no. 1, pp. 1-37.

Erdogu E. (2014) The Political Economy of Electricity Market Liberalization: A Cross-Country

Approach. Energy Journal. no. 3, pp. 91-128.

Fedorov S.I. (2021) Klasternaya politika i innovacionnaya aktivnost’ promyshlennyh predpriyatij

[Cluster Policy and Innovative Activity of Industrial Enterprises]. Vestnik Moskovskogo universiteta.

Seriya 6: Ekonomika. no. 4, pp. 161-185.

Foer A.A. (2018) Culture, Economics, and Antitrust: The Example of Trust. The Antitrust Bulletin.

no. 63, pp. 65-103.

118

С.И. Федоров. Влияние политической властина модели отраслевой организации: институциональный подход

S. Fedorov. The Influence of Political Power on Models of Industrial Organization: Institutional Approach

Gultom Y.M.L. (2021) When Extractive Political Institutions Affect Public-Private Partnerships:

Empirical Evidence from Indonesia’s Independent Power Producers under Two Political Regimes. Energy

Policy. no. 149.

Hayek F.A. (1968) Der Wettbewerb als Entdeckungsverfahren. Kiel: Inst. für Weltwirtschaft. 20 p.

Katsoulacos Y., Avdasheva S., Golovanova S. (2016) Legal Standarts and the Role of Economics in

Competition Law Enforcement. European Competition Journal. no. 2, pp. 1-21.

Kirzner I.M. (1978) Competition and Entrepreneurship. Chicago: University of Chicago Press. 256 p.

Knight F. (1921) Risk, Uncertainty and Profit. Boston: Houghton, Mifflin. 381 p.

Kurdin A., Shastitko A. (2020) The New Industrial Policy: A Chance for the BRICS Countries. BRICS

Journal of Economics. no. 1, pp. 60-80.

Kuznecov B. V., Simachev YU. V. (2014) Evolyuciya gosudarstvennoj promyshlennoj politiki v Rossii

[Evolution of State Industrial Policy in Russia]. ZHurnal Novoj ekonomicheskoj associacii. no. 2, pp. 152-178.

Menard C. (2004) The Economics of Hybrid Organizations. Journal of Institutional and Theoretical

Economics. no. 3, pp. 345-376.

Menard C. (2022) Hybrids: Where We Are? Journal of Institutional Economics, no. 18, pp. 297-312.

Mises L. (1996) Human Action: A Treatise on Economics. 3th rev. ed. New Haven: Yale University Press.

Murphy K. M., Shleifer A., Vishny R. W. (1993) Why is Rent-Seeking so Costly to Growth? The

American Economic Review. no. 2, pp. 409-414.

North D.C., Wallis J.J., Weingast B.R. (2009) Violence and Social Orders: A Conceptual Framework of

Interpreting Recorded Human History. Cambridge: Cambridge University Press. 328 p.

Olson M. (1965) The Logic of Collective Action. Public Goods and the Theory of Groups. Cambridge:

Harvard University Press. 186 p.

Pliskevich N.M. (2013) Vozmozhnosti transformacii v Rossii i koncepciya Nort-Uollisa-Vajngasta.

Stat’ya 1. Sryvy modernizacii vchera i segodnya [Transformation Opportunities in Russia and the North-

Wallis-Weingast Concept. Article 1. Failures of Modernization Yesterday and Today]. Obshchestvennye

nauki i sovremennost’. no. 5, pp. 37-50.

Polterovich V.M. (2001) Transplantaciya ekonomicheskih institutov [Transplantation of Economic

Institutions]. Ekonomicheskaya nauka sovremennoj Rossii. no. 3, pp. 24-49.

Potrafke N. (2010) Does Government Ideology Influence Deregulation of Product Markets? Empirical

Evidence from OECD Countries. Public Choice. no. 143, pp. 135-155.

Rodrik D. (2004) Industrial Policy for the Twenty-First Century. CEPR Discussion Papers 4767. 57 p.

Schleifer A., Vischny R. (1993) Corruption. Quarterly Journal of Economics. no. 3, pp. 599-617.

Schumpeter J.A. (2008) The Theory of Economic Development: An Inquiry into Profits, Capital, Credit,

Interest and the Business Cycle. Originally published in 1934. New Brunswick, London: Transaction

Publishers.

Shastitko A.E. (2012) Byt’ ili ne byt’ antitrastu v Rossii? [To Be or Not to Be: Antitrust in Russia?].

Ekonomicheskaya politika. no. 3, pp. 50-69.

Shastitko A.E., Ionkina K.A. (2021) Himera otechestvennogo antitrasta: institut kollektivnogo

dominirovaniya v Rossii [Chimera of the Domestic Antitrust: the Institute of Collective Dominance in

Russia]. Voprosy ekonomiki. no. 7, pp. 68-88.

Shastitko A.E., Pavlova N.S. (2018) SHirokie perspektivy i ovragi konkurentnoj politiki [Broad Pros-

pects and Ravines of Competition Policy]. Ekonomicheskaya politika. no. 5, pp. 110-133.

Shastitko A.E., Pavlova N.S. (2021) Antikonkurentnye posledstviya antimonopol’noj politiki: kejs

mobil’nyh operatorov [Anticompetitive Consequences of Antimonopoly Policy: Case of Mobile Opera-

tors]. Voprosy gosudarstvennogo i municipal’nogo upravleniya. no. 2, pp. 7-33.

Shastitko A.E., Pavlova N.S. (2022) Piguvianstvo protiv kouzianstva: idei, cennosti, perspektivy [Pig-

ouvianism versus Cousianism: Ideas, Values, Perspectives]. Voprosy ekonomiki. no. 1, pp. 23-46.

119

ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ И СОВРЕМЕННОСТЬ. 2023. № 1. С. 101-120

SOCIAL SCIENCES AND CONTEMPORARY WORLD, 2023, no. 1, pp. 101-120

Tadei F. (2018) The Long-Term Effects of Extractive Institutions: Evidence from Trade Policies in

Colonial French Africa. Economic History of Developing Regions. no. 33, pp. 183-208.

Tullock G. (1967) The Welfare Costs of Tariffs, Monopolies, and Theft. Western Economic Journal.

no. 5, pp. 224-232.

van Bavel B., Ansink E., van Besouw B. (2017) Understanding the Economics of Limited Access Or-

ders: Incentives, Organizations and the Chronology of Developments. Journal of Institutional Economics.

no. 13, pp. 109-131.

van Besouw B., Ansink E., van Bavel B. (2016) The Economics of Violence in Natural States. Journal

of Economic Behaviour & Organization. no. 132, pp. 139-156.

Vanino E., Lee S. (2018) Extractive Institutions in Non-Tradeable Industries. Economics Letters.

no. 170, pp. 10-13.

Wegner G. (2015) Capitalist Transformation without Political Participation: German Capitalism in the

First Half of the Nineteenth Century. Constitutional Political Economy. no. 26, pp. 61-86.

Weymouth S. (2016) Competition Politics: Interest Groups, Democracy, and Antitrust Reform in De-

veloping Countries. The Antitrust Bulletin. no. 61, pp. 296-316.

Williamson O. (1985) The Economic Institutions of Capitalism. New York: Free Press. 468 p.

Williamson O. (1991) Comparative Economic Organization: The Analysis of Discrete Structural Alter-

natives. Administrative Science Quarterly. no. 2, pp. 269-296.

Wolff E.A. (2020) The Global Politics of African Industrial Policy: The Case of the Used Clothing Ban

in Kenya, Uganda and Rwanda. Review of International Political Economy. no. 5, pp. 1308-1331.

YAkovlev A.A. (2012) Kak umen’shit’ silovoe davlenie na biznes v Rossii? [How to Reduce the Power

Pressure on Business in Russia?]. Voprosy ekonomiki. no. 11, pp. 4-23.

Yakovlev A., Sobolev, A., Kazun A. (2014) Means of Production versus Means of Coercion: Can Rus-

sian Business Limit the Violence of a Predatory State? Post-Soviet Affairs. no. 30, pp. 171-194.

Информация об авторе

Федоров Сергей Игоревич, аспирант, ассистент экономического факультета Московского госу-

дарственного университета им. М.В. Ломоносова. Адрес: 119991, Москва, Ленинские горы, дом 1,

строение 46. E-mail: fedoroffsi@yandex.ru

About the author

Sergei I. Fedorov, Postgraduate Student, Research Assistant, Faculty of Economics, Moscow State

University. Address: 11991, Moscow, Leninskye Gori, 1/46. E-mail: fedoroffsi@yandex.ru

Статья поступила в редакцию/ Received: 25.10.2022

Статья поступила после рецензирования и доработки/ Revised: 07.11.2022

Статья принята к публикации/ Accepted: 10.02.2023

120