История власти

Реформы сельского хозяйства России на переломе эпох

(1990-1993)

Фатима Малхозова

Agricultural reforms in Russia at the turn of an era (1990-1993)

Fatima Malkhozova

(Institute of Russian History, Russian Academy of Sciences, Moscow)

DOI: 10.31857/S2949124X23010133, EDN: PPOANG

Рассмотрение российских аграрных реформ конца XX в. невольно вызы-

вает в памяти слова кадетского оратора А.И. Шингарёва, сказанные в начале

XX в. по поводу преобразований П.А. Столыпина: «Этот кошмарный аграрный

вопрос в России обладает странным свойством феникса, вновь возрождающе-

гося из, казалось бы, потухшего пепла»1. Уже в совсем другой стране, пережив-

шей революцию, коллективизацию и урбанизацию, эта проблема снова заняла

центральное место. Трудности накапливались десятилетиями, будучи вызваны

методами строительства социалистического строя, пока во второй половине

1980-х гг. не прозвучали в общественном пространстве со всей остротой. По-

явилось большое количество публикаций о состоянии и путях развития сель-

ского хозяйства.

Первыми заговорили специалисты, которые обратили внимание на падение

плодородия почвы в результате нерационального использования земли и из-

за экологических проблем, писали о бессистемном использовании пастбищ

и опустынивании земель, низком качестве и недостаточности материально--

технической базы2. С началом активной фазы реформ в конце 1980-х гг. поли-

тический курс в области сельского хозяйства был пересмотрен. Если в 1930-х гг.

он заключался в насильственной коллективизации деревни, стремлении пре-

вратить крестьян в «сельскохозяйственных рабочих», то сейчас выходом из

кризиса виделось возрождение крестьянства и как социального слоя, и как

образа жизни. Предполагалось также усвоение западного опыта, основанного

на развитии фермерских хозяйств. В центре дискуссий, как следствие, оказа-

лись вопросы частной собственности на землю и будущего коллективных хо-

зяйств. Выдающийся исследователь аграрной истории России 1920-1930-х гг.

В.П. Данилов в своих публикациях и выступлениях на Комиссии ЦК КПСС

по вопросам аграрной реформы настаивал, что необходимо оставить землю

в общественной собственности, и противился развалу колхозов и совхозов, со-

вокупность которых представляла собой, по его мнению, крупное современное

механизированное производство. Он обращал внимание оппонентов на то, что

© 2023 г. Ф.В. Малхозова

1

Аврех Л.Я. Столыпин и судьбы реформ в России. М., 1991. С. 73.

2

Радугин Н.П. Аграрная реформа в России // АПК: экономика, управление. 1993. № 3.

С. 7-17; Радугин Н.П. Проблемы аграрной реформы в России. М., 1993; Комов Н. Земельные

отношения и земельная реформа в России // АПК: экономика, управление. 1993. № 3. С. 18-26;

Шмелёв Г.И. Аграрная политика и аграрные отношения в России в XX веке. М., 2000.

178

изначально колхозы - это кооперативная, а не государственная собственность3

(хотя на практике она превратилась именно в последнюю).

Но даже противникам реформ пришлось признать, что агропромышленное

производство позднего социализма крайне затратно, экстенсивно, дефицитно,

а положение дел в нём привело к всевозрастающему импорту продовольствия4.

В числе главных причин этого виделись отчуждённость тружеников села от

земли, их низкая материальная заинтересованность в результатах труда, без-

различие к имуществу (рассматривавшиеся, впрочем, как характерные для

экономики в целом)5. Как следствие, требовалась радикальная реформа цено-

образования, без которой невозможны глубокая перестройка хозяйственного

механизма, переход на экономические методы управления6.

В центре внимания данной статьи - причины осознания необходимости

аграрных реформ, цели, ставившиеся в свете таковых, вопрос о наличии у ру-

ководства страны программы преобразований, проблема взаимодействия эко-

номических, правовых и социальных аспектов в процессе реформирования,

а также оценка того, удалось ли достичь поставленных задач. Эти темы рас-

сматриваются в рамках нескольких проблемно-тематических блоков. Хроно-

логические рамки исследования обусловлены тем, что именно в этот период

были приняты законодательные акты, в корне изменившие аграрную политику

страны. Источниковую базу составили документы съездов народных депутатов,

Верховного совета и правительства России, законодательные акты и докумен-

ты, связанные с их разработкой и изданием. Следует отметить также значитель-

ный статистический материал и данные социологических опросов, материалы

периодической печати.

Подготовка аграрной реформы. Критика положения в сельском хозяйстве

звучала при каждой смене власти в СССР. Потребности населения в продуктах

питания полностью не удовлетворялись, что вызывало постоянную обществен-

ную озабоченность ситуацией. Ещё в 1953 г. руководство КПСС объявило ре-

шение продовольственной проблемы обязательным условием подъёма эконо-

мики и сохранения политической стабильности в стране. Это, в свою очередь,

требовало всемерного развития материально-технической базы агропромыш-

ленного комплекса, создания современной индустрии производства сельскохо-

зяйственной продукции, сырья и кормов.

К концу 1980-х гг. общая площадь земельных ресурсов РСФСР состав-

ляла более 1,7 млрд га. Около 75% её находилось в пределах холодного пояса

и в малообеспеченных теплом регионах, где возможно лишь очаговое земле-

3

Данилов В.П. История крестьянства России в XX веке. В 2 ч. Ч. 1. М., 2011. С. 13.

4

Никонов А.А. Социально-экономические проблемы аграрной реформы в Российской Феде-

рации // АПК: экономика, управление. 1993. № 10. С. 12.

5

Кузнецов А., Давыдов И. Аграрные реформы в России XX столетия (на примере Тамбов-

ской области). Тамбов, 2004; Пихоя Р.Г. Москва. Кремль. Власть. 40 лет после войны. 1945-1985.

М., 2007; Данилов В.П. История крестьянства России в XX веке; Данилов В.П. Из истории перестрой-

ки: переживания шестидесятника-крестьяноведа // Отечественные записки. 2004. № 1. С. 130-140;

Рогалина Н.Л. Власть и аграрные реформы в России XX в. М., 2010; Шмелёв Г.И. Аграрная по-

литика и аграрные отношения…; Ханин Г.И. Экономическая история России в новейшее время.

Российская экономика в 1992-1998 гг. Новосибирск, 2014.

6

Дёмин Н., Куфаков В., Банников Н. Перестройка и реформа закупочных цен // АПК: эко-

номика, управление. 1988. № 2. С. 56-64; Медведева Л., Счастливцев Л. Совершенствование цено-

образования в картофельно-крахмальном подкомплексе АПК // АПК: экономика, управление.

1988. № 5. С. 55-57.

179

делие. Сельскохозяйственные угодья составляли лишь 13% общей площади

земельных ресурсов республики, из них на пашню приходилось 132 млн га

(59%), на многолетние насаждения - 1,5 млн (менее 1%), на природные кор-

мовые угодья - 88 млн га (40%). В то же время имелись все возможности

для зональной специализации при возделывании различных сельскохозяй-

ственных культур. Развитые западные страны претворяли её в жизнь активно

и очень успешно. Десятилетиями писала об этом и отечественная экономиче-

ская наука, однако практика сильно отставала от теории. Разница в средней

урожайности зерновых культур в лучшие и худшие по погодным условиям

годы составляла 7 ц/га и выше (до 40%)7. По мнению специалистов, каче-

ственные показатели урожайности и продуктивности сортов и гибридов рас-

тений, пород животных оставались на 40-60% ниже их генетических возмож-

ностей. По этим показателям сельскохозяйственное производство регионов

России с одинаковым или близким биоклиматическим потенциалом значи-

тельно отставало от стран Европы и Америки, и разрыв этот только увели-

чивался. Для сравнения можно указать, что один крестьянин нашей страны

кормил 12 человек, фермер США - 60, Голландии - 114 человек8. В Нидер-

ландах годовой сбор сахара, сопоставимый с российским, обеспечивался на

втрое меньших площадях9.

Во второй половине 1960-х гг. государство начало на постоянной основе

вкладывать средства в сельское хозяйство. Ежегодно оно получало 450 тыс.

наименований продукции производственно-технического назначения общей

стоимостью более 25 млрд руб.10 Тем не менее потребности отрасли по боль-

шинству материальных ресурсов не удовлетворялись. Неблагоприятные кли-

матические условия, отсутствие стимулов рационального использования и ох-

раны земель обусловили низкую эффективность использования пашни и её

деградацию, наносили ощутимые удары по производству. Эти и многие другие

факторы привели к ухудшению показателей работы пищевой промышленно-

сти. В период перестройки некоторый рост валовой продукции (2-3% в 1988

и 1989 гг.) в основном вызывался благоприятными погодными условиями, но

уже в 1990 и 1991 гг. сменился 5-процентным спадом11. Как следствие, наблю-

далась перманентная нехватка продуктов, которые приходилось закупать за

границей.

Требования принять экстренные меры по коренному улучшению

материально-технического обеспечения сельского хозяйства содержались в за-

явлении депутатов-«аграрников» первому Съезду народных депутатов СССР,

выступлениях на первом Съезде народных депутатов РСФСР, учредительных

съездах Аграрного и Крестьянского союзов12. В начале 1990 г. была создана

Комиссия ЦК КПСС по вопросам аграрной реформы, которую возглавил глава

партии М.С. Горбачёв. На её заседаниях началось обсуждение вопросов о за-

мене колхозов и совхозов на хозяйства фермерского типа и, главное, о перехо-

де к частной собственности на землю13. К этому времени политическое руко-

7

Комов Н. Земельные отношения и земельная реформа в России… С. 18.

8

Радугин Н.П. Аграрная реформа в России… С. 7-8.

9

ГА РФ, ф. 10026, оп. 4, д. 1789, л. 84.

10

Там же, д. 1628, л. 52.

11

Там же, д. 903, л. 119.

12

Там же, д. 1628, л. 19.

13

Данилов В.П. История крестьянства России в XX веке. Ч. 2. С. 642.

180

водство страны осознало, что сохранение форм ведения сельского хозяйства,

характерных для колхозного строя, не в состоянии повысить производство

продукции, а административными методами добиться изменений не удаст-

ся14. Выход из положения виделся в том, чтобы наделить трудовые коллективы

правами собственности на средства производства и доходы. Это гарантиро-

вало бы саморегулирование внутри- и межхозяйственных производственных

отношений. Государственное управление могло осуществляться посредством

налоговой и ценовой систем контроля за состоянием экологических факторов,

содействия научно-техническому прогрессу в отрасли15. Эффективность хозяй-

ствования, таким образом, достигалась сочетанием принципов коллективизма

и индивидуализма.

Однако целостная программа реформ отсутствовала. Таковой, впрочем,

и не могло появиться без решения главной проблемы - признания частной

собственности на землю. Согласно Конституциям СССР и РСФСР, основу

экономической системы составляла социалистическая собственность на сред-

ства производства в форме государственной (общенародной) и колхозно--

кооперативной16. Поэтому для начала обозначили вектор дальнейшего раз-

вития - разгосударствление, предполагавшее перестройку производственных

отношений в деревне, а также приватизацию собственности. В то же время

чёткое понимание сути приватизации отсутствовало, поэтому пошли от про-

тивного, по упрощённой форме - путём замены общественного производства

индивидуальным, перехода от крупного производства к мелкому17. Результатом

должны были стать многоукладная экономика, в которой сотрудничали бы ин-

дивидуальные производители, ведущие хозяйство на основе принципа частной

собственности на средства производства; формирование конкурентной среды

для всех товаропроизводителей; создание рыночной инфраструктуры и эффек-

тивной системы социальной защиты населения.

Таким образом, в программах реформаторов конца ХХ в. «всплыла» веко-

вая мечта российской либеральной интеллигенции - наделение мужика зем-

лёй. О «чувстве хозяина» как экономической категории, аренде земли и праве

владения ею много писал экономист Г.Х. Попов18. Для большинства же жи-

телей страны, в том числе Б.Н. Ельцина - выходца из семьи раскулаченных

и репрессированных крестьян, вопросы собственности оказались не научной

теорией, а драматичным личным опытом. СМИ немедленно включились в по-

пуляризацию новых отношений в сельскохозяйственном секторе. Идеал иска-

ли - и находили - в прошлом, открывая, по меткому выражению Данилова,

период «столыпинианы»19. Началась переоценка реформ премьер-министра

Российской империи, они подавались как прообраз современных20. Интерес-

но, что одновременно процесс реорганизации колхозов и совхозов сопрово-

14

Михайловский И.Ю. Аграрные преобразования в начале

1990-х годов и социально--

политические настроения в российской деревне (на примере Волгоградской области) // Проблемы

современной науки и образования. 2017. № 7. С. 50-58.

15

Мишин В. Реформирование аграрной экономики // АПК: экономика, управление. 1993.

№ 1. С. 89.

16

Конституция (Основной закон) РСФСР от 12 апреля 1978 г. М., 1979. С. 6.

17

Данилов В.П. Из истории перестройки… С. 135.

18

См., например: Попов Г.Х. Эти четыре года. М., 1989. С. 160.

19

Данилов В.П. История крестьянства России в XX веке. Ч. 2. С. 659.

20

Сироткин В. Столыпин и Горбачёв: две реформы «сверху» // Неделя. 1991. № 19 (6-12 мая).

С. 7.

181

ждался и воспроизводством мифов о вольной, основанной на справедливом

самоуправлении крестьянской общине. Поиски

«крестьянина-земледельца»

привели к реабилитации проклинавшегося прежде «кулака», образ которого

трансформировался из «эксплуататора бедноты» в «крепкого хозяйственни-

ка»21. СМИ рассказывали об «архангельском мужике» Н. Сивкове, который

на выделенных ему совхозом земле и технике создал и содержал силами своей

семьи животноводческую ферму22.

Контекст аграрным дискуссиям придали реформы в промышленности.

В 1987-1988 гг. вышла серия правовых актов, которые фактически разруши-

ли основу социалистической собственности. Одним из ключевых стал закон

«О государственном предприятии», согласно которому предприятия перехо-

дили на принципы полного хозяйственного расчёта и самофинансирования.

Отменялась государственная монополия внешней торговли, директора получи-

ли возможность образовывать на подведомственных предприятиях независи-

мые структурные единицы, действующие на хозрасчётных началах23. В 1989 г.

полным ходом шло акционирование крупных государственных предприятий

и даже целых отраслей. Выдвижение подобного рода инициатив в отношении

сельского хозяйства являлось лишь вопросом времени.

Завершая работу, первый Съезд народных депутатов РСФСР (май-июнь

1990 г.) принял решение о скором проведении второго (внеочередного) Съезда

по проблеме возрождения села. Он состоялся в ноябре того же года и принял

законодательные акты, положившие начало радикальным преобразованиям

по трём важнейшим направлениям: организационно-экономическому, соци-

альному и земельному - законы «О земельной реформе» и «О крестьянском

(фермерском) хозяйстве». Реформа представляла собой сложный комплекс

мер и имела целью «перераспределение земли в интересах создания условий

для равноправного развития различных форм хозяйствования на земле, фор-

мирования многоукладной экономики, рационального использования и охра-

ны земель на территории РСФСР»24. Предусматривалось наделение землёй

граждан, предприятий, организаций, учреждений, объединений и товари-

ществ с закреплением их прав в порядке, установленном законодательством

РСФСР. Проведение реформы поручалось местным советам народных депу-

татов, Государственному комитету по земельной реформе совместно с Ми-

нистерством сельского хозяйства и продовольствия, Министерством лесного

хозяйства и другими заинтересованными ведомствами. Для проведения опе-

раций, связанных с оценкой, куплей и продажей земель, создавался Россий-

ский земельный банк.

Реформу планировалась осуществлять поэтапно. Сначала за местными со-

ветами закреплялось право распоряжаться землёй. Для его реализации пред-

полагалось уточнить административные границы, сформировать специальный

21

Штейнберг И. Останется ли в России крестьянин? // Отечественные записки. 2004. № 1.

С. 50.

22

Документальный фильм, снятый режиссёром М. Голдовской в 1986 г. и показанный по

23

Пихоя Р.Г. О периодизации системного кризиса Советского Союза // Российская история.

2019. № 2. С. 14; Пихоя Р.Г. Революции в России: 1917-1991 г. // Новая и новейшая история. 2018.

№ 3. С. 194-195.

24

Закон РСФСР «О земельной реформе» от 23.11.1990 // Ведомости Съезда народных депу-

татов РСФСР и Верховного совета РСФСР. 29 ноября 1990. № 26. Ст. 327. С. 434-437.

182

фонд земель для их последующего перераспределения, установить ставки зе-

мельного налога и цены на землю. На втором этапе советами и Госкомитетом

по земельной реформе осуществлялись передача и закрепление земель в соб-

ственность, пользование (в том числе аренду) гражданам, предприятиям, орга-

низациям и учреждениям в соответствии с законодательством РСФСР.

Предполагалось, что реформа поспособствует формированию широкого

слоя частных собственников. Закон «О крестьянском (фермерском) хозяй-

стве»25 установил экономические, социальные и правовые основы их органи-

зации и деятельности. Такое хозяйство определялось как самостоятельный

хозяйствующий субъект с правами юридического лица, «представленный

отдельным гражданином, семьёй или группой лиц, осуществляющими про-

изводство, переработку и реализацию сельскохозяйственной продукции на

основе использования имущества и находящихся в их пользовании, в том

числе в аренде, в пожизненном наследуемом владении или в собственности

земельных участков». В экономической системе фермерское хозяйство опре-

делялось как равноправное звено «наряду с государственными, коллектив-

ными, индивидуальными и другими предприятиями и организациями». Пра-

во на создание хозяйства и на получение земельного участка для этих целей

получал каждый дееспособный гражданин РСФСР, достигший 18-летнего

возраста, имеющий опыт работы в сельском хозяйстве и сельскохозяйствен-

ную квалификацию либо прошедший специальную подготовку. При нали-

чии нескольких претендентов преимущественное право на получение зе-

мельного участка имели граждане, проживавшие в данной местности. Право

выбора претендента на создание хозяйства принадлежало Совету народных

депутатов, в ведении которого находился участок. Коллективам колхозов,

совхозов, подсобных хозяйств предоставлялось право раздела угодий на паи

(доли). Член колхоза (работник совхоза) мог выйти из его состава и создать

крестьянское хозяйство без согласия трудового коллектива или администра-

ции предприятия.

Опубликованные в печати проекты законодательных актов о земельной

реформе выявили характер, масштаб и глубину изменений отношений в дан-

ной сфере. Дискуссия по ним показала широкий разброс мнений и оценок.

Ключевым вопросом стало отношение к характеру собственности на землю.

Весьма характерно в связи с этим письмо с отзывом о проекте закона «О кре-

стьянском (фермерском) хозяйстве», пришедшее в сентябре 1990 г. в редакцию

газеты «Сельская жизнь» от читателя из Новосибирска А.И. Палия и попав-

шее в обзор прессы Верховного совета РСФСР. Читатель отметил, что это

«очень нужный закон», но было бы лучше, если бы он вышел намного раньше.

Вместе с тем указывались и «некоторые шероховатости», а главную проблему

автор видел в том, что «земля является общенародной собственностью и как

это республика может торговать тем, что принадлежит не ей, а всему народу,

каждому человеку в отдельности, а раз она народная, значит и моя, как инди-

видуума, а я такого права республике не давал». Земля, следовательно, должна

быть общей, как леса, горы, реки и воздух: «А вы хотите распродать землю».

Но, как известно, купить её может только тот, у кого много денег, а у просто-

го народа их нет. «Значит, землю купят те, кто воровал, брал большие взятки

25

Закон РСФСР «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» от 22.11.1990 // Там же. Ст. 324.

С. 417-433.

183

и на них будут работать опять же простые крестьяне, рабочие. Начнётся спе-

куляция землёй»26.

С целью определения отношения населения к земельной реформе Рос-

сийская академия сельскохозяйственных наук и Главное управление науки

и технического прогресса Министерства сельского хозяйства и продовольствия

РСФСР в сентябре 1990 г. провели социологическое исследование, которое

охватило Нечерноземье (Московская, Ленинградская и Калужская области),

Центрально-Чернозёмный район (Воронежская, Белгородская и Курская), Се-

верный Кавказ (Ростовская обл. и Ставропольский край), Поволжье (Сара-

товская обл.), Западная Сибирь (Новосибирская обл.)27. География достаточ-

но представительная, можно считать, что материалы опроса высветили весь

спектр мнений. При этом проявились существенные различия между разными

категориями населения, особенно города и деревни.

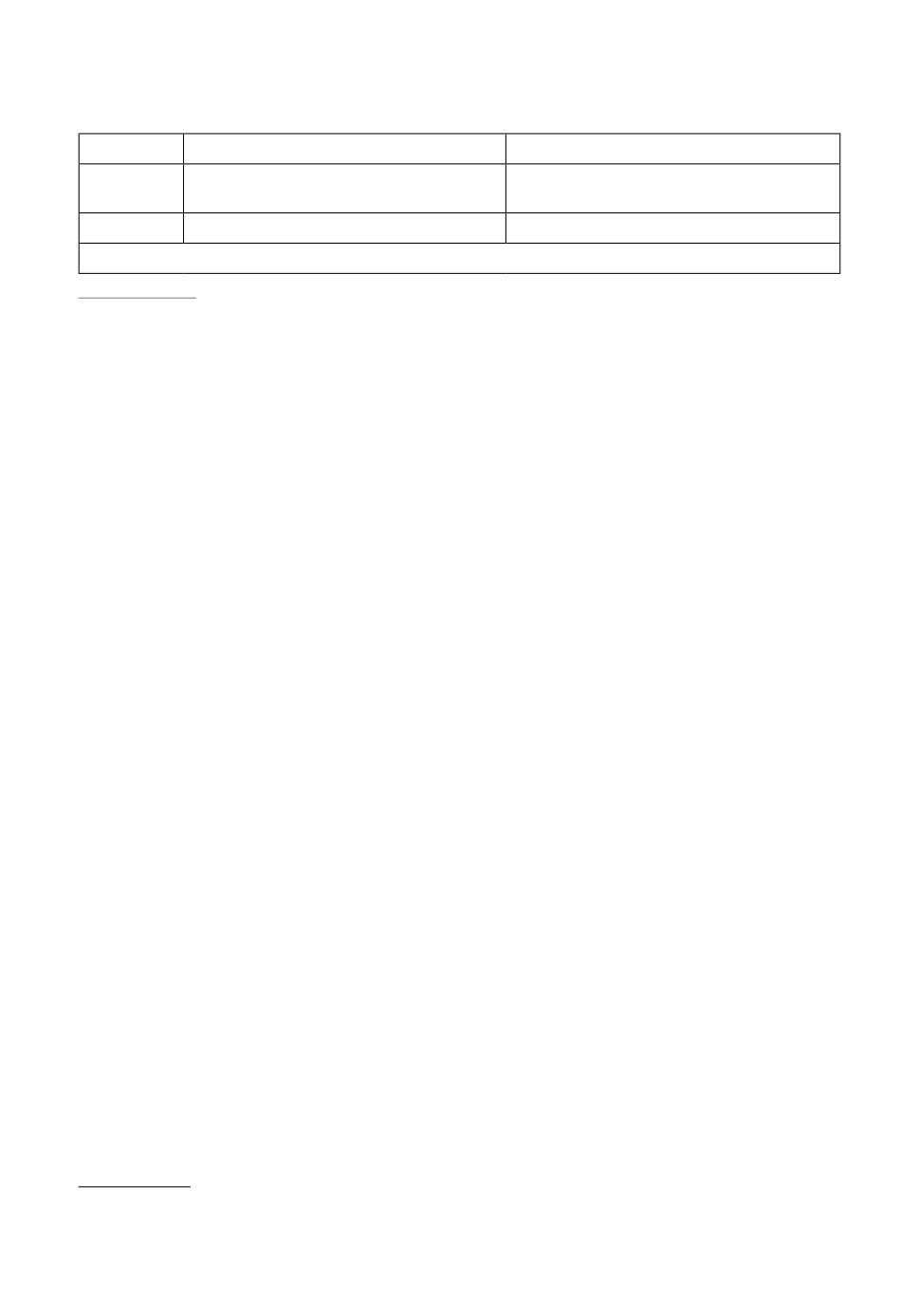

Первую группу, поддерживавшую принцип всенародной собственности

на землю, составили работники сельхозпредприятий, иные категории сель-

ского населения, а также работники аппарата управления аграрным произ-

водством (от районного до республиканского уровней). Эта та часть насе-

ления, которая имела прямое отношение к земле как к основному средству

производства, и её передачу в частные руки поддержали немногие (12-17%).

Противоположную группу составили граждане, к производству на ней не

имевшие прямого отношения (прежде всего жители городов, занятые на

промышленных предприятиях). Из каждых 100 опрошенных в этой группе

28 высказались в пользу приватизации. Промежуточное положение занима-

ли работники науки: четвёртая их часть считала, что земля должна остаться

всенародным достоянием, 47% допустили её передачу в частную собствен-

ность в отдельных случаях и около 23% поддержали частную собственность

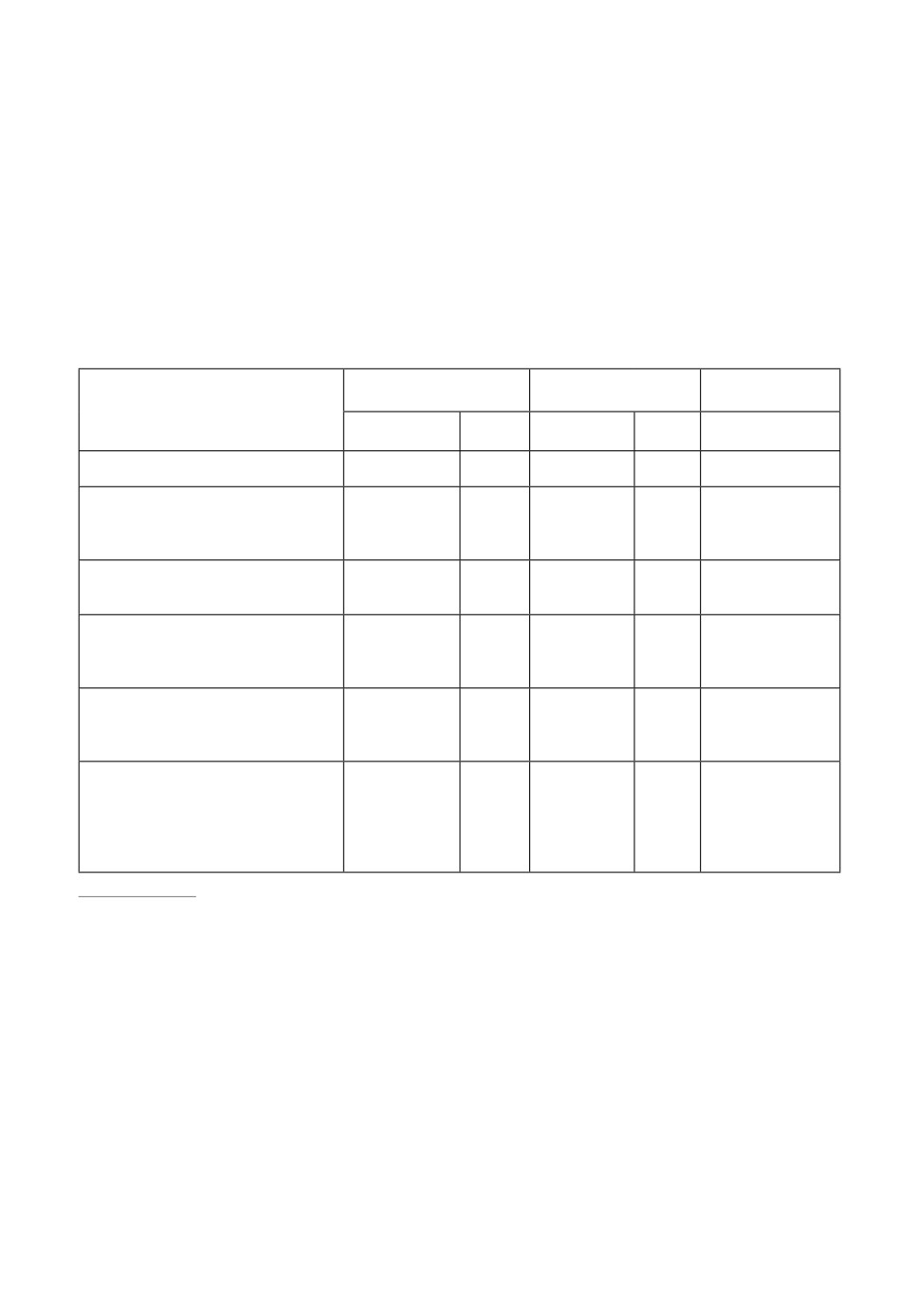

безоговорочно (подробнее см. табл. 1).

Региональные различия наиболее чётко проявились между населением

таких высокоурбанизированных областей, как Московская, Ленинградская,

Воронежская и Новосибирская, с одной стороны, и населением прочих

районов - с другой. Так, если в первой группе за сохранение обществен-

ной собственности на землю высказались 34% опрошенных колхозников

и рабочих совхозов, то во второй - половина. Во мнении о необходимости

приватизации наблюдалась обратная картина: 20 и 13%. Аналогичные раз-

личия наблюдались и во взглядах других групп населения, включая научных

работников.

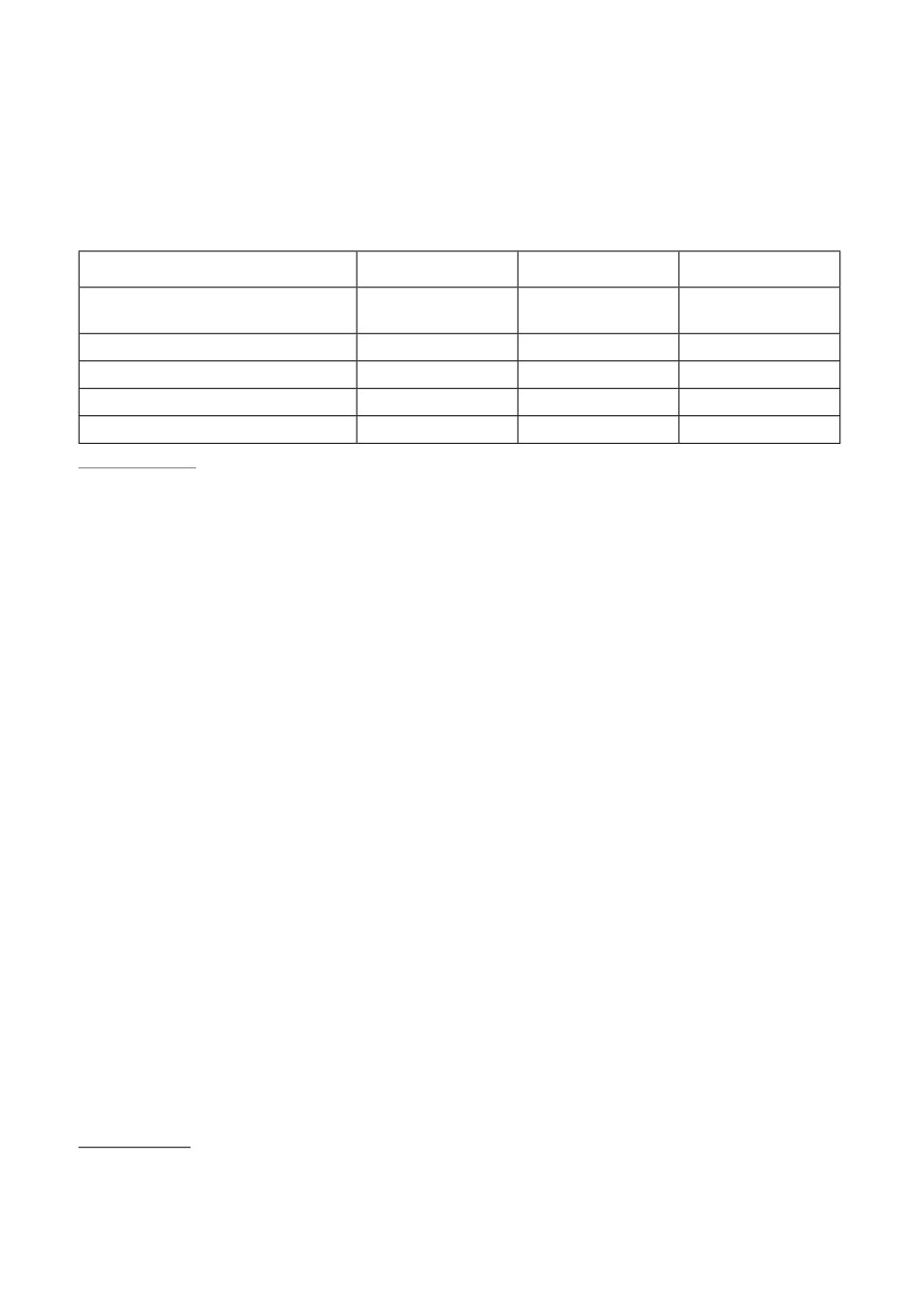

По вопросу о том, «какие формы хозяйствования на селе должны… по-

лучить преимущественное развитие?», наиболее активными сторонниками

общественной собственности на землю показали себя колхозники и рабочие

совхозов: 35%. Прочие группы к существующей форме колхозно-совхозного

производства отнеслись критически. Что касается фермерского хозяйства,

то предпочтение ей во всех группах населения (за исключением работни-

ков предприятий городов) отдала примерно одинаковая доля опрошен-

ных - от 13% среди работников аппарата управления до 19 среди научных

работников.

26

ГА РФ, ф. 10026, оп. 1, д. 1647, л. 55.

27

Там же, д. 1791, л. 3-21.

184

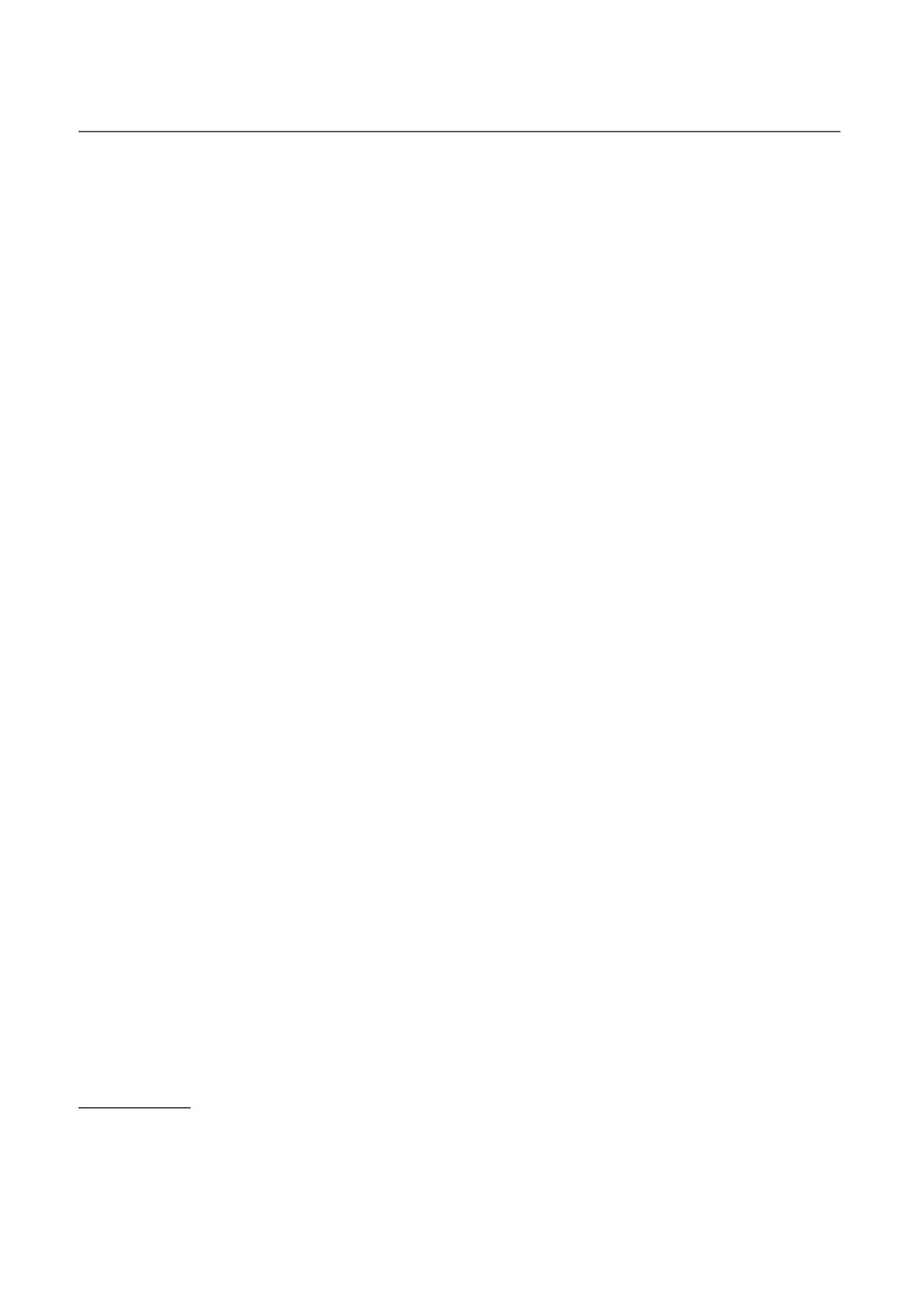

Таблица 1

Распределение ответов на вопрос:

«Какое из распространённых суждений о земле в наибольшей мере

соответствует вашему мнению?» (%)

Варианты ответов

Земля - это всенародное

достояние, на неё не может быть

40

40

46

34

24

25

частной собственности

Земля - это всенародное

достояние, но в отдельных случаях

34

42

33

47

41

47

она может передаваться в частную

собственность

Земля передаётся (продаётся)

17

12

12

15

28

23

в частную собственность

Не определили своего отношения

9

6

9

4

7

5

Составлено по: ГА РФ, ф. 10026, оп. 1, д. 1791, л. 6.

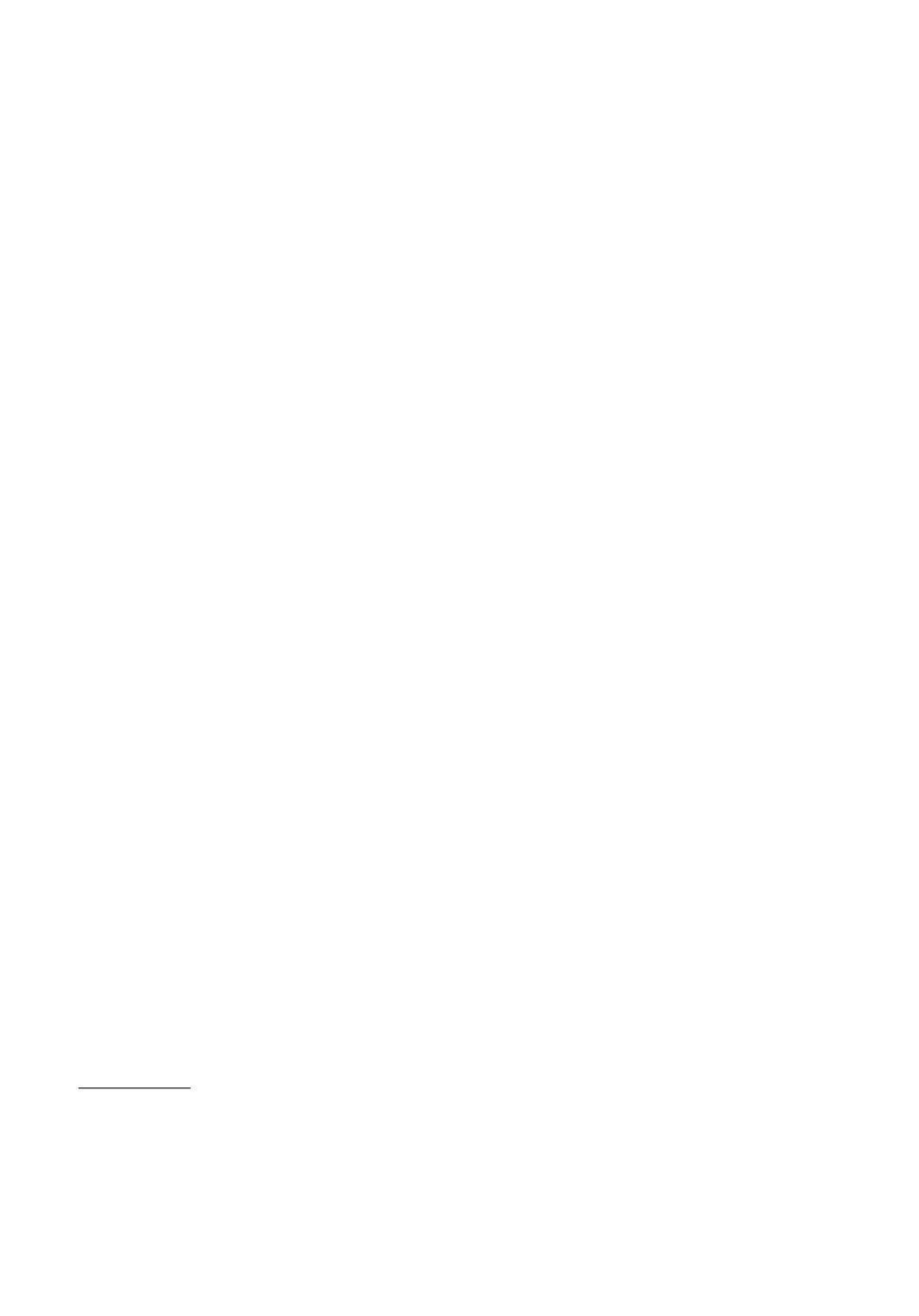

Таблица 2

Распределение предпочтений в отношении форм

хозяйствования на селе (%)

Сложившаяся форма колхозов и совхозов

с личным подсобным хозяйством

35

23

9

11

7

работников

Самостоятельные крестьянские

17

14

13

36

19

(фермерские) хозяйства и их кооперативы

Колхозы и совхозы, преобразованные

в различные союзы (объединения,

17

18

10

14

11

ассоциации первичных кооперативов

и арендаторов)

Сочетание различных форм

хозяйствования - крупные

29

43

65

36

60

государственные предприятия и колхозы,

крестьянские хозяйства, кооперативы

Не определили отношения

2

2

3

3

3

Составлено по: ГА РФ, ф. 10026, оп. 1, д. 179, л. 13.

185

Опрос засвидетельствовал сложность решения вопросов, связанных с зе-

мельными отношениями. Большинство населения считало землю всенародным

достоянием. За приватизацию высказались только 12% руководителей и специ-

алистов сельского хозяйства и 11% колхозников и рабочих совхозов - в отли-

чие от примерно 25% работников промышленных предприятий и научных со-

трудников. В целом сложившиеся формы, а также сочетание различных форм

хозяйствования с преобладанием крупного производства поддержали 81% кол-

хозников и рабочих совхозов, 84% руководителей и специалистов сельского

хозяйства, 78% научных сотрудников, 61% работников промышленности. Так-

же подавляющее большинство допустило возможность ликвидации лишь эко-

номически слабых хозяйств. Подобный консерватизм объяснялся не только

страхом перед неизведанным. Status quo поддерживали категории населения,

работавшие на земле, знавшие крестьянский труд, затраты производства и его

рентабельность, представлявшие все сложности данной отрасли экономики.

Красноречиво выглядят итоги выборов Президента РСФСР. Во всех аграр-

ных регионах население поддержало последовательного противника радикаль-

ных преобразований Н.И. Рыжкова. Яркая иллюстрация - выборы в Волго-

градской обл., где против Ельцина проголосовали 55,69% избирателей28. Лидера

демократов поддержали в городах: Волгограде, Волжском, Николаевске. Таким

образом, есть серьёзные основания полагать, что селяне ещё до полномасштаб-

ного проявления негативных сторон реформы отнеслись к её перспективам

скептически.

Начало земельной реформы. Тем временем в январе 1991 г. правительство

приняло «Республиканскую программу проведения земельной реформы на

территории РСФСР»29. Её разработали во исполнение постановления Съезда

народных депутатов РСФСР «О программе возрождения российской деревни

и развития агропромышленного комплекса» и законов «О земельной рефор-

ме» и «О крестьянском (фермерском) хозяйстве». Предполагалось в два этапа

преобразовать земельные отношения, создать 80-100 тыс. частных хозяйств,

в 1,5-2 раза увеличить площади земель в их пользовании и в основном обе-

спечить потребность граждан в садовых и огородных участках. По всей стра-

не учреждались комитеты по реформе, комиссии по отбору земельных угодий

у колхозов и совхозов, решались вопросы перераспределения всех категорий

земель, устанавливался специальный фонд для наделения землёй самостоя-

тельных хозяйств.

На фермерство возлагались большие надежды в решении продовольствен-

ной проблемы - с их помощью планировали поднять объёмы производства

продукции в 1,5-1,8 раза. Однако возникал вопрос: много ли хозяйств такого

рода может образоваться в республике, где доля городских жителей составляет

70%? Согласно расчётам специалистов, в ближайшей перспективе (1993-1995)

роль фермерских хозяйств не могла стать значительной: 4-7% (к 2000 г. пред-

полагалось её увеличение в 2-2,5 раза)30. Таким образом, основными произ-

водителями оставались крупные коллективные предприятия, в связи с чем

28

Михайловский И.Ю. Аграрные преобразования в начале 1990-х годов… С. 54.

29

Постановление Совета министров РСФСР «О республиканской программе проведения зе-

мельной реформы на территории РСФСР» от 18.01.1991 // Собрание постановлений правительства

РСФСР. 1991. № 10. Ст. 134. С. 283.

30

См., например: Борисенко А. Что нужно для развития крестьянских (фермерских) хозяйств

в России // АПК: экономика, управление. 1993. № 1. С. 67.

186

экономисты-«аграрники» предостерегали от поспешных решений в отношении

таковых. Звучали призывы предоставлять землю и средства производства жела-

ющим вести самостоятельное хозяйство без ущемления интересов и снижения

уровня эффективности производства коллективов.

Ход реализации земельной реформы можно проследить на примере Мос-

ковской обл., где сразу развернулась активная работа в этом направлении.

Госкомитет РСФСР по земельной реформе совместно с советами народных

депутатов Москвы и области провёл работу по выявлению земель для коллек-

тивного садоводства и огородничества.

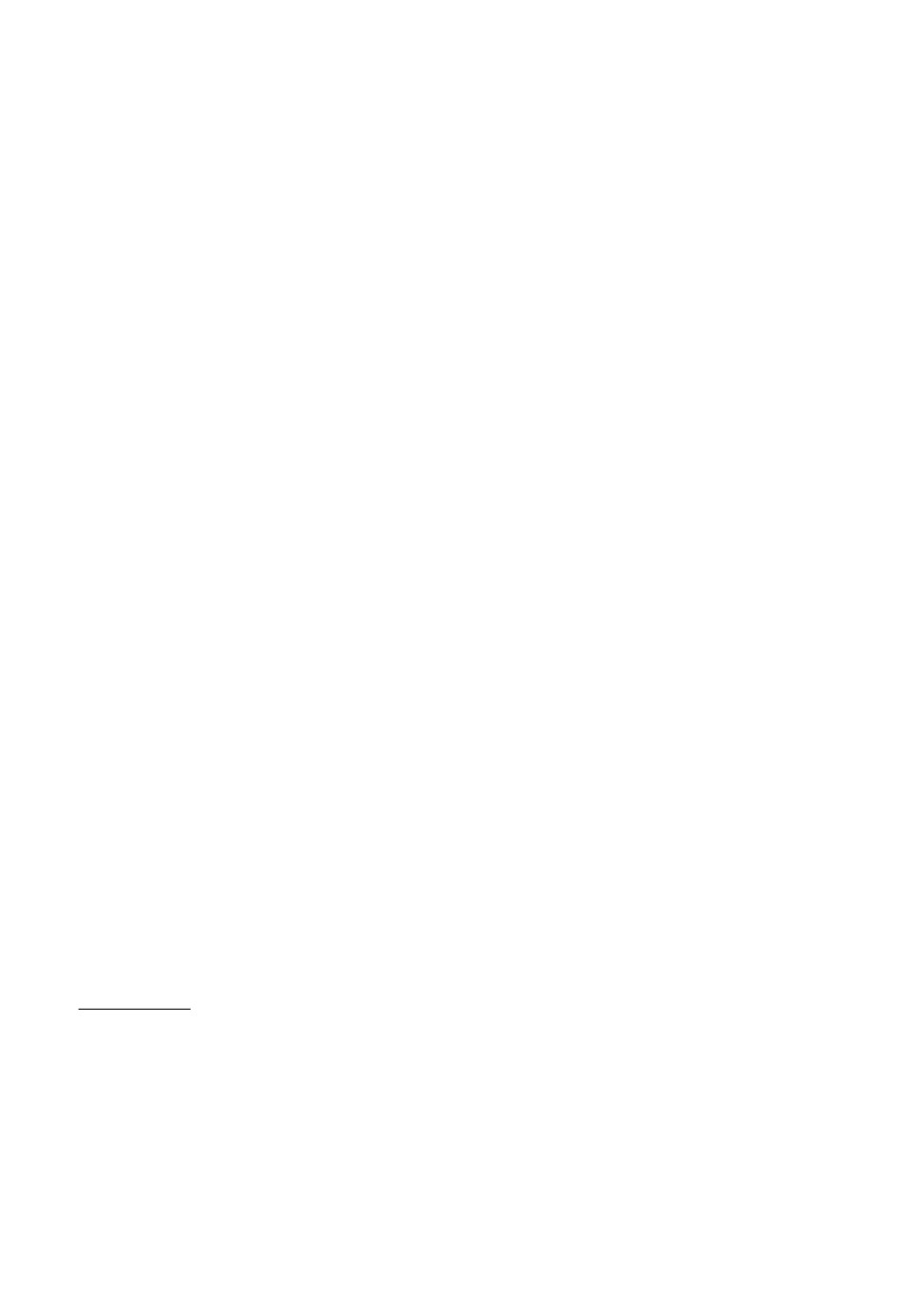

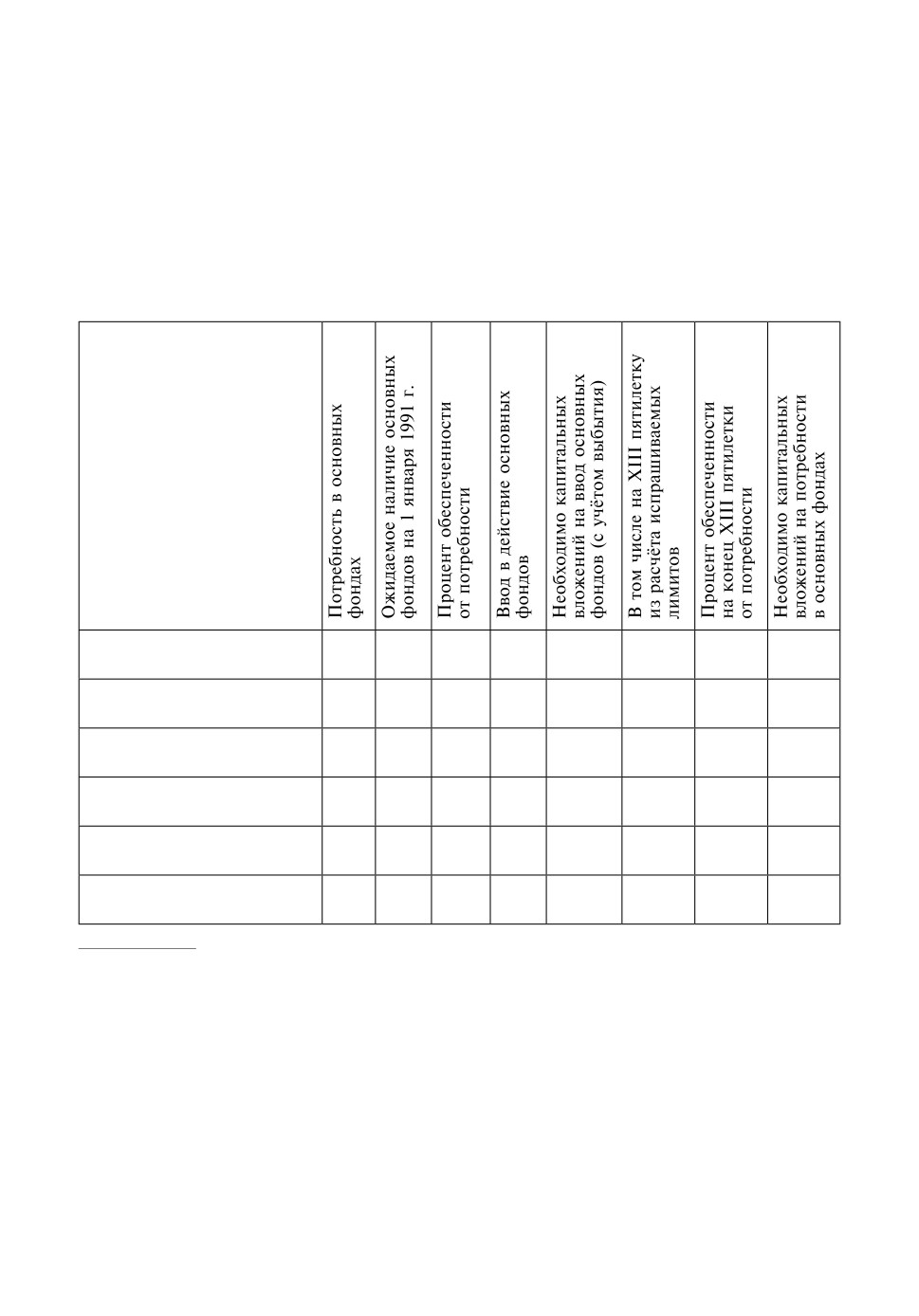

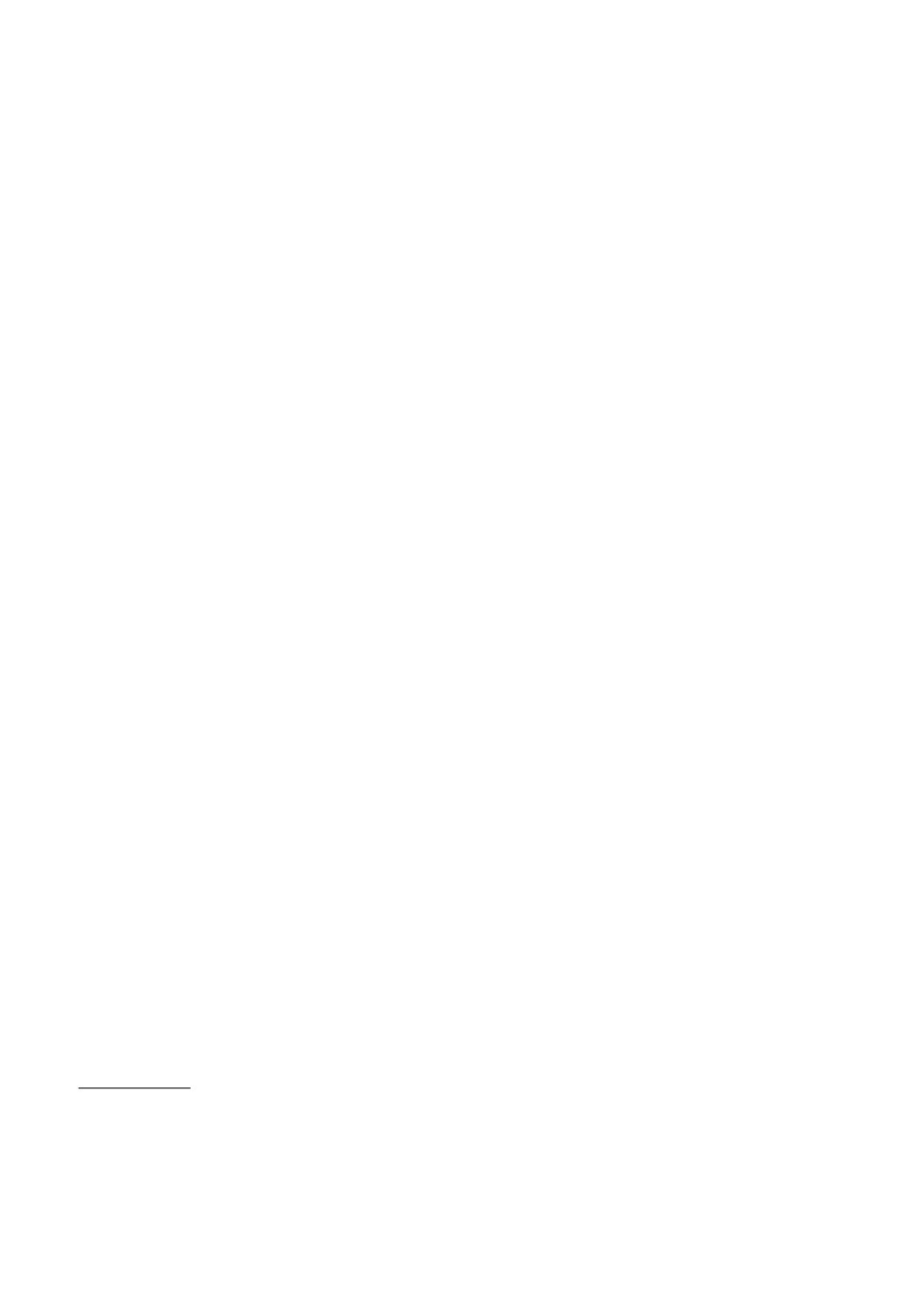

Таблица 3

Земельный фонд Московской обл. по состоянию на 1 ноября 1990 г. (тыс. га)

1965 г.

1990 г.

1990 к 1965 г.

площадь

%

площадь

%

площадь

Общая площадь

4 689

100

4 689

100

-

Земли

сельскохозяйственных

2 232

48

2 138

46

-94

предприятий

Земли лесохозяйственных

1 830

39

1 852

40

+22

предприятий

Земли населённых пунктов

(городов, посёлков

204

4

234

5

+30

городского типа)

Земли промышленности,

транспорта, обороны

400

9

394

9

-6

и иного назначения

Земли природоохранного,

оздоровительного,

рекреационного

-

-

40

9

+40

и историко-культурного

назначения

Составлено по: ГА РФ, ф. 10026, оп. 1, д. 1348, л. 25.

Основную часть территории занимали угодья сельскохозяйственных (46%)

и лесохозяйственных (40%) предприятий. За период с 1965 по 1990 г. первые

сократились на 94 тыс. га, вторые - увеличились на 21 тыс. га. Кроме того,

40 тыс. га относились к землям природоохранного, оздоровительного и другого

назначения, а также были покрыты лесами.

Анализ земельного фонда выявил немалые возможности для удовлетворе-

ния запроса граждан в садово-огородных участках. Под коллективное садовод-

ство предлагалось выделить около 100 тыс. га, в том числе 40-45 тыс. за счёт

лесов и заросших лесом и кустарником кормовых угодий сельхозпредприятий

и не менее 40 тыс. за счёт малоценных площадей лесохозяйственных предпри-

ятий. Кроме того, на территории области находилось около 150 тыс. га земли,

принадлежавших Министерству обороны СССР, из которых 110 тыс. были по-

187

крыты лесом и кустарником. Привлечение этих земель позволило бы увеличить

земфонд на 15-20 тыс. га31. При этом отмечалось, что коллективное садовод-

ство - это тоже озеленение, которое при правильном ведении способствует

улучшению экологической обстановки.

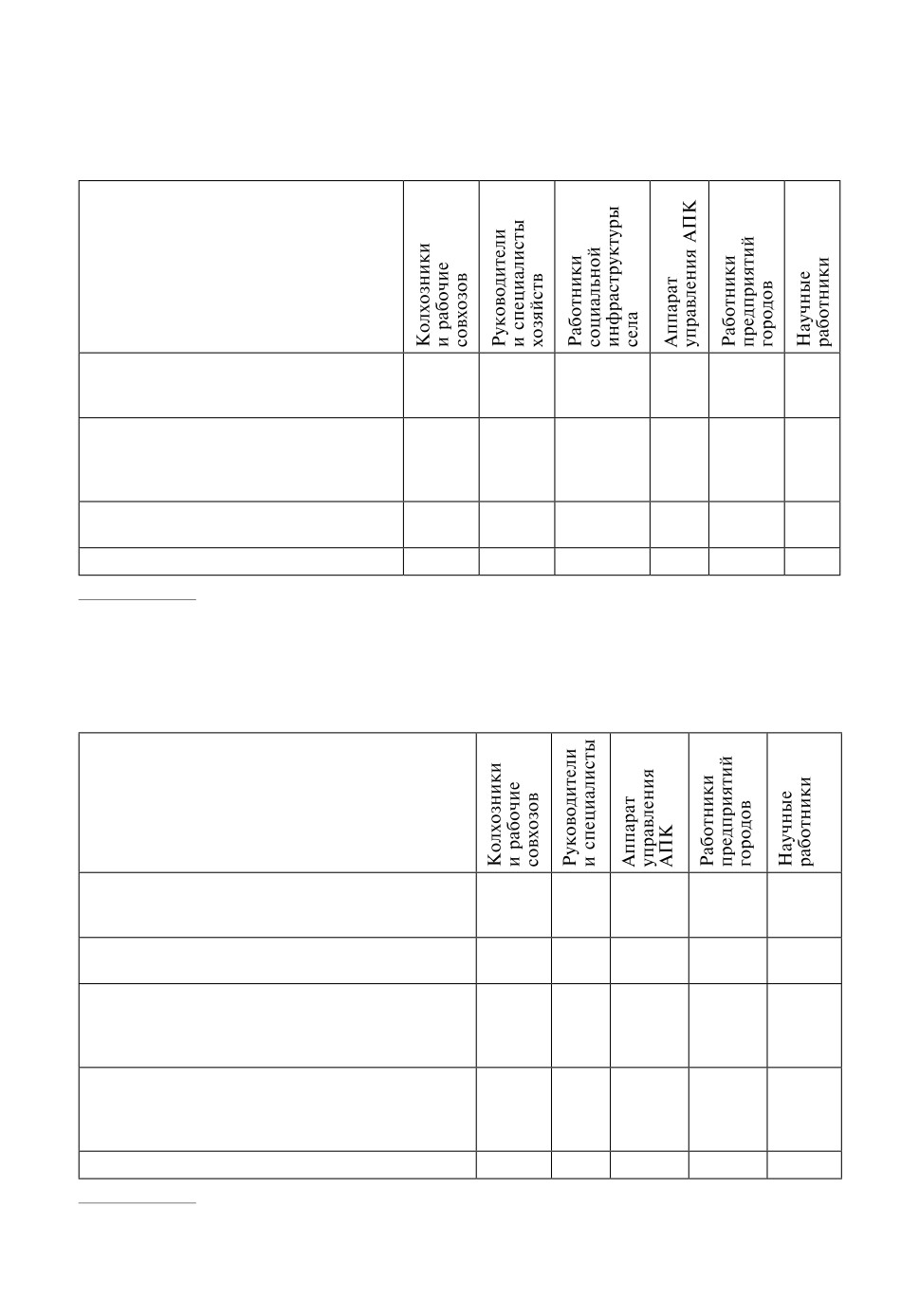

Таблица 4

Динамика размеров угодий в сельскохозяйственных предприятиях (тыс. га)

1965 г.

1990 г.

1990 к 1965 г.

Сельхозугодья,

1 793

1 710

-83

в том числе:

пашня

1 168

1 256

+88

сенокосы и пастбища

582

447

-135

многолетние насаждения

23

7

-16

леса

226

265

+39

Составлено по: ГА РФ, ф. 10026, оп. 1, д. 1348, л. 26.

Несмотря на внушительный потенциал, решение задачи затянулось. Как

следствие, 15 марта 1991 г. президиум Верховного совета РСФСР принял по-

становление о неудовлетворительном выполнении постановления Верховного

совета и Совета министров и о персональной ответственности должностных

лиц Москвы и Московской обл. за организацию работы по своевременному

распределению выделенного земельного фонда32. Оно придало реформе им-

пульс. По итогам первого квартала 1991 г. на территории России садовые участ-

ки получили 900 тыс. семей и в основном задача оказалась решена.

Исключение составили города-миллионники Москва и Ленинград. Так,

власти столицы выделили 20 тыс. га для огородов и 21 тыс. для садоводства,

но решения остались на бумаге по ряду объективных и субъективных причин.

К первым можно отнести то, что Московская обл. представляла собой относи-

тельно небольшую территорию с высокой плотностью населения. От жителей

Москвы и области поступило около 800 тыс. заявок на предоставление участ-

ков, удовлетворить их оказалось сложно33. На заседании президиума Верховно-

го совета РСФСР 19 апреля выступил председатель Госкомитета по земельной

реформе В.Н. Хлыстун. Он отметил «излишний ажиотаж» в печати: «Сегодня

в газете “Куранты” пишут о том, что в Можайском районе требуют за одну сот-

ку 450 рублей». В действительности, утверждал выступающий, ничего подобно-

го не было, так как он позвонил в райсовет и уточнил этот вопрос. Отмечу, что

сложно представить другой ответ местной власти ответственному за реформу.

Хлыстун сообщил об острых проблемах с транспортом, торговлей, меди-

цинским обслуживанием, доложил о массовом сопротивлении сельского на-

селения, которое «приходится всё время убеждать, уговаривать. Сельскохо-

зяйственными предприятиями иногда просто ставятся невыполнимые условия

перед городскими исполкомами районных Советов»34. Кроме того, на терри-

31

ГА РФ, ф. 10026, оп. 1, д. 1348, л. 27.

32

Там же, л. 21-22.

33

Там же, д. 1349, л. 32.

34

Там же, л. 35.

188

тории области находилось много опытно-производственных хозяйств, а все

сельхозпредприятия имели довольно высокий уровень интенсивности произ-

водства, и их землю невозможно было изъять. Как следствие, если в поста-

новлении о реформе содержалось положение о том, что 10% земли можно

отчуждать без согласия собственника, то вскоре на места поступила телеграмма

за подписью Ельцина и главы правительства И.С. Силаева, аннулировавшая

это указание.

Дополнительные сложности создавали постановление Совета министров

СССР, которое отнесло все лесопокрытые территории Московской обл. к ле-

сам первой группы, изъятие которых полностью запрещалось, а также то, что

«излишние ограничения зачастую устанавливают экологические службы и ор-

ганы лесного хозяйства, имеет место большое противодействие со стороны

местного населения, руководителей районов, сельских Советов, сельскохозяй-

ственных и лесохозяйственных предприятий»35.

Субъективная причина заключалась в противостоянии ветвей столичной

власти. Январь и февраль 1991 г. прошли в спорах между Мособлисполкомом

и Моссоветом, и лишь 9 марта было принято совместное решение о передаче

20 тыс. га под огороды. Из-за возникших трудностей вопрос о развитии садо-

водства и огородничества специально рассмотрели 9 апреля на заседании Со-

вета министров РСФСР с участием представителей Мосгорисполкома, Мосо-

блисполкома и имеющих к этому отношение министерств и ведомств. Итогом

стало распоряжение правительства, определившее меры по ускорению работы.

Минсельхозпроду республики поручалось совместно с Госкомприродой и Го-

скомземом обеспечить в апреле подбор земель для коллективного садоводства

на площади 30 тыс. га. Для этих целей вопреки запрету правительства СССР

разрешили наряду с неэффективно используемыми сельскохозяйственными

угодьями (включая пашню) занимать также малоценные леса первой группы

лесохозяйственных и сельхозпредприятий площадью около 17-18 тыс. га. Так-

же решили изъять у Минобороны порядка 15 тыс. га36.

В марте группы специалистов Госкомзема, Минсельхозпрода, Госкомэко-

логии и Госкомархстроя выехали в 12 регионов РСФСР (Башкирская АССР,

Алтайский край, Ленинградская, Калужская, Нижегородская, Курская, Там-

бовская, Ульяновская, Ростовская, Пермская, Челябинская и Тюменская об-

ласти) для изучения ситуации и оказания практической помощи в проведении

земельной реформы. В восьми областях завершилась работа по созданию рай-

онных (городских) комитетов по реформе и земельным ресурсам. Напротив,

в Ростовской, Тамбовской, Ульяновской и Тюменской областях областные

и районные советы народных депутатов, их исполнительные комитеты и сель-

скохозяйственные органы не только не оказывали помощи в формировании

комитетов, но и в определённой мере мешали этому.

С 15 февраля по 20 марта в этих областях площадь земель, включённых

в фонды перераспределения, увеличилась с 235,4 тыс. до 478,4 тыс. га, коли-

чество крестьянских хозяйств возросло с 796 до 1 498. В то же время возникли

проблемы с выделением земель для индивидуального и коллективного садовод-

ства. В большинстве пригородных районов руководители колхозов и совхозов

препятствовали этому, а «районные Советы народных депутатов и исполкомы

35

Там же, л. 27.

36

Там же, л. 34.

189

не проявляли должной настойчивости». Наиболее сложно реформа проходила

в Ленинградской обл. Районные советы (во многом под давлением руководите-

лей колхозов и совхозов) медленно рассматривали заявления граждан, особен-

но городских и из других регионов, при помощи местной печати формировали

негативное отношение селян к фермерству37. Можно говорить о том, что на-

чало земельных реформ наметило раскол общества в отношении проводимых

преобразований.

Агропромышленный комплекс в условиях формирования рыночных отноше-

ний. В течение трёх первых месяцев 1991 г. основное внимание правитель-

ства РСФСР концентрировалось на реализации решений второго Съезда на-

родных депутатов, прежде всего постановлений «О программе возрождения

российской деревни и развития агропромышленного комплекса» и «О мерах

по стабилизации экономики и переходу к рыночным отношениям в РСФСР».

Совет министров принял пакет решений, затронувших вопросы жилищного

и культурно-бытового строительства, развития газификации, электро- и водо-

снабжения, строительства дорог на селе, материально-технического обеспе-

чения сельскохозяйственного производства и др. Также вышли постановле-

ния «О внешнеэкономической деятельности в агропромышленном комплексе

РСФСР» и «О поддержке развития крестьянских (фермерских) хозяйств, их

ассоциаций, союзов и кооперативов». Последнее определило порядок форми-

рования таких хозяйств, условия их развития и многие другие жизненно важ-

ные вопросы. Из бюджета РСФСР на их поддержку выделялся 1 млрд руб.38

В целом же село в 1991 г. получило 42 млрд руб. - и это несмотря на труд-

ности с формированием бюджета РСФСР. Кроме того, вводились льготы по

налогообложению в размере 2 млрд и сокращались платежи банкам за списан-

ные кредиты (ещё около 5 млрд). Таким образом, селу направлялось около 15%

национального дохода39.

К плану 1990 г. объёмы капитальных вложений составили: агропромышлен-

ный комплекс - 152,6%; отрасли, работающие на потребительский рынок (без

АПК), - 198,5%; строительный комплекс - 101,1%; жилищно-коммунальное

строительство и строительство объектов социальной сферы - 157% (в том чис-

ле жилищное строительство - 137%); коммунальное строительство - 389%;

народное образование - 206%; здравоохранение - 357%40.

Однако в период между одобрением Верховным советом РСФСР програм-

мы стабилизации экономики и началом её реализации произошли негативные

изменения, которые не могли быть учтены при подготовке документа. Усугу-

бился экономический кризис - нарастал хаос в экономике, развивался нату-

ральный обмен, формировались обособленные региональные рынки. Несмотря

на решения правительства о приоритетном обеспечении АПК материальными

ресурсами, положение дел не улучшилось. Падение производства отмечалось

практически по всем основным видам продукции машиностроения. Выпуск ме-

таллорежущих станков и тракторных косилок соответствовал уровню 1950-х гг.,

кузнечно-прессовых машин, электродвигателей переменного тока, грузовых

вагонов, строительно-дорожной техники, тракторов - 1960-1970-х гг.41 При

37

Там же, д. 1348, л. 35-36.

38

Там же, д. 1340, л. 11.

39

Там же, л. 8.

40

Там же, л. 15.

41

Там же, д. 903, л. 117.

190

этом заводы ежегодно срывали поставки материально-технических ресурсов по

выделенным лимитам; отдельные предприятия произвольно снимали с произ-

водства различные виды техники, оборудования и запасные части, необхо-

димые для АПК (тракторные сцепки, тяжёлые дисковые бороны, культива-

торы, зубовые бороны, крупорушки и мельницы малой производительности,

и др.).

Таблица 5

Анализ состояния и потребность в инвестициях агропромышленного комплекса

РСФСР с учётом приоритетности развития (млрд руб.)

Расчётная потребность,

711

298

42

413

607

251

61

356

в том числе:

непроизводственное

195

68

35

127

158

77

61

81

строительство

производственное

516

230

45

286

449

174

61

275

строительство:

сельское

350

176

50

174

298

118

68

180

хозяйство

дорожное

85

15

13

70

78*

31

44

47

строительство

перерабатывающая

81

39

48

42

73

25

60

48

промышленность

Составлено по: ГА РФ, ф. 10026, оп. 1, д. 474, л. 122.

* С учётом 8 млрд руб. на ремонт и содержание дорог.

Действующий порядок обеспечения села не учитывал его слабой произ-

водственной базы, низкого уровня энерговооружённости. Из предусмотрен-

ных «Системой машин» 1 322 видов техники освоили выпуск только 600. По-

ставляемые машины, несмотря на постоянно растущие цены, работали от 50

до 70% нормативного срока эксплуатации, а среди поставлявшихся запасных

частей каждая пятая деталь оказывалась бракованной. Дополнительно в но-

вых условиях хозяйствования усилился диктат предприятий-поставщиков.

Они завышали цены, уклонялись от заключения договоров, срывали постав-

ки материально-технических ресурсов, выдвигали неприемлемые требования

191

по обмену своей продукции на продукцию АПК, выделению средств села для

развития собственного производства и др.42 Причём незащищёнными от про-

извола и монополизма поставщиков оказались и крупные сельские хозяйства,

и крестьянские хозяйства и их ассоциации. В результате значительной части аг-

ропредприятий приходилось сворачивать строительство, они не имели средств

для приобретения техники, удобрений, смазочных материалов и т.д. Неустой-

чивое материально-техническое обеспечение в свою очередь отрицательно ска-

зывалось на увеличении производства сельскохозяйственной продукции и её

переработки.

Как следствие, сохраняла остроту продовольственная проблема. Закупки

по РСФСР основных продуктов животноводства уже в первые месяцы 1991 г.

значительно сократились по сравнению с предыдущим годом. Скота и птицы

закупили на 16%, а молока - на 15% меньше. В Рязанской, Тамбовской, Ка-

лужской и ряде других областей закупки молока снизились на 30-40%. В связи

с этим заметно сократилось производство мяса, цельномолочной продукции,

животного масла. Производство сахара-песка из сахарной свёклы, а также мар-

гариновой продукции упало на 23 и 14% соответственно43.

В то же время падение добычи нефти и увеличение потребления газа на

внутренние цели ограничило экспортные возможности и поступление валют-

ных средств. По сравнению с соответствующим периодом 1990 г. в 1991 г.

экспорт уменьшился на 9,4%, что привело к потере 0,6 млрд валютных руб.

В докладе на совместном заседании президиумов Верховного совета и Совета

министров РСФСР 20 марта 1991 г. Силаев сообщил, что государственные

ресурсы на 1 апреля составят 3-4-кратное отклонение от нормы, «но если

раньше до 70% валютной выручки от продажи валютного сырья центр рас-

ходовал на импортные нужды России, в том числе и на импорт зерна, то

в 1990-1991 гг. поставка в счёт наших потребностей скатилась до незамет-

ных величин, практически до нуля». Глава правительства настаивал, что если

сегодня же не принять решительных мер, в том числе не отвоевать у центра

российские валютные средства, то уже в ближайшее время нужно ждать цеп-

ную реакцию остановок производств, а пустые закрома окажутся реальной

перспективой к зиме 1991-1992 гг. «Таким образом, у республики нет ни

валюты, ни каких-либо стратегических резервов и денежных запасов». Вы-

вод напоминал поговорку о том, что спасение утопающих - дело рук самих

утопающих: «Можно говорить о самой мизерной способности правительства

в отношении реальной гарантии тем, кто окажется в этой ситуации не в со-

стоянии самостоятельно зарабатывать себе на нормальные условия жизни.

В нашем распоряжении остаётся единственный по сути дела экономический

ресурс - свобода предпринимательской деятельности»44. При этом для нор-

мального финансового обеспечения сельскохозяйственного производства

требовалась колоссальная сумма кредитов - 953 млрд руб., в том числе на

пополнение оборотных средств - 803 млрд и на покрытие производственных

запасов и затрат под урожай будущего года - 150 млрд45.

42

Там же, оп. 4, д. 1628, л. 17, 19.

43

Там же, оп. 1, д. 1340, л. 17.

44

Там же, д. 1341, л. 5.

45

Радугин Н.П. Аграрная реформа в России… С. 11.

192

Таблица 6

Государственный бюджет РСФСР

Год

Доходы

Расходы

1990

120,9 млрд (с учётом новых

125,8 млрд (с учётом новых

условий и цен - 112,2 млрд) руб.

условий и цен - 192,3 млрд) руб.

1991

130,2 млрд руб.

205,6 млрд руб.

Планируемый дефицит госбюджета на 1991 г. - примерно 75,4 млрд руб.

Составлено по: ГА РФ, ф. 10026, оп. 1, д. 470, л. 36.

Несмотря на попытки урегулирования взаимных неплатежей, многие кол-

хозы, совхозы, крестьянские (фермерские) хозяйства не могли рассчитаться по

счетам. Особенно тяжёлое положение сложилось с финансированием капиталь-

ных вложений. Средства выделялись неравномерно, со значительным опозда-

нием и не в полном объёме. Из-за повышения цен на энергоносители многие

сельские товаропроизводители не могли приобрести топливо даже для социаль-

ных объектов и жилья.

Правоприменительная практика сразу выявила основные проблемы законо-

дательства, требовавшие срочной корректировки. Так, закон о продналоге, по-

пав в условия российской экономики, сыграл отрицательную роль в производ-

стве продовольствия. Это видно на примере Еврейской АО, в которой в январе

1991 г. закупки молока, мяса и некоторых продуктов по сравнению с предыду-

щим годом сократились на 30%, несмотря на то что дойное стадо выросло за

год на 1 тыс. голов46. Объяснялось это тем, что, пока действовали дотационные

цены, перерабатывающие предприятия не принимали продукцию сверх госза-

каза. Например, молоко закупалось у совхоза по 1 руб. 50 коп., продавалось

по 40 коп., а недостающий рубль с копейками компенсировался из госбюджета

в качестве дотации. Но если закупалась продукция сверх планки госзаказа, то

дотации предприятия не получали, и молоко за 1 руб. 50 коп. принимать от-

казывались, а за 40 коп. им не сдавали, так как это было убыточно. Колхозы

и совхозы просто прекратили сдавать молоко сверх госзаказа. Такое же положе-

ние наблюдалось с мясом и другими продуктами.

Возникли проблемы и при реализации закона о земельной реформе и кре-

стьянском (фермерском) хозяйстве. Так, в Хабаровском крае в марте 1991 г.

зарегистрировали 320 хозяйств, поступило столько же заявлений. Законы не

определяли достаточно чётко, какое хозяйство считать фермерским. В результате

возникали многочисленные нарушения. Например, крестьянин брал 1 га земли,

регистрировал как фермерское хозяйство, получал под это ссуды и льготы по

налогам, однако фактически товарной продукции не давал, поскольку на таком

участке много не произведёшь. Отмечались даже случаи, когда регистрировались

как фермерское хозяйство и получали полагавшиеся по закону льготы личный

дом и приусадебный участок47.

В декабре 1991 г. комиссия Верховного совета РСФСР посетила с проверкой

Ростовскую обл. Спад в АПК региона выразился в следующих цифрах: зерна

в государственный резерв поступило на 39%, масличных культур - на 24, карто-

46

ГА РФ, ф. 10026, оп. 1, д. 1330, л. 9.

47

Там же.

193

феля - на 64, овощей - на 42, плодов и ягод - на 49, винограда - на 18% мень-

ше, чем в предыдущем году. Поголовье крупного рогатого скота уменьшилось на

177 тыс., свиней - на 356, овец - на 202 тыс. голов. Обеспеченность скота кор-

мами на зимовку 1991-1992 гг. составила 80%. Как следствие, закупки продуктов

животноводства сократились на 7-12%. Рентабельность производства в колхозах

и совхозах снизилась с 46% в 1990 г. до 32% в 1991 г. Ожидалось 46 убыточных

хозяйств с общей суммой потерь 25 млн руб.

Негативное влияние оказывала и местная власть. Так, облисполком ввёл

в действие временное положение «О крестьянском хозяйстве в Ростовской обла-

сти», которое значительно отклонялось от законодательства РСФСР и, по мне-

нию комиссии, нацеливалось на торможение фермерского движения. Несмотря

на это в большинстве районов шла реализация законов. Появилось 1 431 фер-

мерское хозяйство, в целом они получили 53,9 тыс. га пашни. Однако фермеры

жаловались, что им выделяют неудобные земли и участки неподходящих разме-

ров. Обследование показало, что 2/3 фермеров области не имели тракторов. Ска-

зывались и результаты продолжавшейся многие десятилетия политики советско-

го режима, направленной на удушение личного подсобного хозяйства, - многие

жители сельских районов утратили традицию приусадебного животноводства. На

начало 1991 г. не имели скота 47%, коров - 73, свиней - 63, овец - 90% сельских

дворов48.

11 октября 1991 г. Верховный совет РСФСР принял закон «О плате за зем-

лю», вводимый в действие с 1 января 1992 г. - заключительный правовой акт

земельной реформы. Он устанавливал платное использование земли и коренным

образом менял налогообложение производителей сельскохозяйственной продук-

ции, вводил новые ставки земельного налога в промышленности, на транспорте,

других отраслях хозяйства (в том числе оборонных), а также в городах и насе-

лённых пунктах49. 27 декабря вышел указ «О неотложных мерах по осуществле-

нию земельной реформы в РСФСР»50, призванный ускорить разгосударствление,

формирование новых форм хозяйств и создание широкого слоя эффективных

собственников. Колхозам и совхозам предписывалось до 1 марта 1992 г. при-

нять решение о переходе к частной, коллективно-долевой или другим формам

собственности в соответствии с Земельным кодексом России. Постановление

правительства от 29 декабря обязало колхозы и совхозы провести реорганизацию

в соответствии с законом «О предприятиях и предпринимательской деятельно-

сти» и перерегистрироваться до 1 января 1993 г.51 Все члены колхозов и работ-

ники совхозов, в том числе ушедшие на пенсию, получили право на бесплатный

земельный и имущественный пай в общей долевой собственности. Размер пая

устанавливался в натуральном или стоимостном выражении. Размер имуще-

ственного пая зависел от трудового вклада. Законом допускалось объединение

земельного и имущественного паёв в единый с указанием его стоимости и вы-

дачей акций или иных свидетельств собственности. Допускалась и продажа пая.

48

Там же, д. 1449, л. 139.

49

Там же, оп. 4, д. 1696, л. 37.

50

Указ Президента РФ

«О неотложных мерах по осуществлению земельной реформы

в РСФСР» от 27.12.1991 // Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного совета

РСФСР. 1992. № 1. Ст. 53. С. 48-51.

51

Постановление Правительства РФ «О порядке реорганизации колхозов и совхозов» от

29.12.1991 // Собрание постановлений правительства Российской Федерации. 1992. № 1-2. Ст. 9.

С. 17.

194

Для ускорения земельных преобразований был создан Федеральный центр

земельной и агропромышленной реформы, подчинённый вице-президенту

А.В. Руцкому52. В соответствии с указом «О неотложных мерах по осущест-

влению земельной реформы» в течение 1992 г. перерегистрацию прошли 42%

колхозов и совхозов (43% из них решили сохранить свой статус). В ходе ре-

организации появились более 300 акционерных обществ и 681 ассоциация

крестьянских хозяйств. Наиболее активно процесс шёл в Челябинской, Бел-

городской и Саратовской областях, где переоформили документы более 80%

хозяйств, а также в Якутии, Бурятии, Иркутской, Кемеровской, Амурской,

Пензенской областях (65-75%). От 60 до 70% перерегистрированных хозяйств

сохранили свой статус в Башкирии, Калмыкии, Иркутской, Кемеровской, Кур-

ганской областях, 73% - в Туве, 93 - в Дагестане, 97% - в Татарии53.

Относительно малые масштабы выхода из колхозов и совхозов нередко

объяснялись противодействием руководства этих предприятий и местной адми-

нистрации, а также недостаточностью материальной поддержки. Но не менее

важными оказались отсутствие у подавляющего большинства селян желания из-

менить ставший привычным уклад жизни и боязнь потерять социальные льготы,

которые предоставляли колхозы и совхозы54. В обстановке нарастающего недо-

вольства населения правительству пришлось позволить сельхозпредприятиям со-

хранять прежние формы. Волна протестов заставила пересмотреть утверждённые

сроки и даже разрешить колхозам и совхозам по желанию трудовых коллективов

сохранить свой правовой статус до следующей зимы.

Формирование крестьянских (фермерских) хозяйств в 1992-1993 гг. В пред-

ставлении реформаторов начала 1990-х гг., а под их влиянием - и у большинства

населения существовало убеждение, что стоит «разогнать» колхозы и совхозы

и «отдать землю мужику», как на ней тут же появится справный хозяин, ко-

торый накормит всю страну. Сводки о количестве новоявленных фермерских

хозяйств в 1990-х гг. напоминали победные реляции о создании новых колхозов

в 1930-х гг. Общее число частных хозяйств к 1 ноября 1992 г. достигло 161,7 тыс.

с 6,8 млн га земли. В среднем на хозяйство приходилось по 42 га55. К 1993 г. их

стало уже около 180 тыс. общей площадью 7,5 млн га56. В 1992 г. фермеры про-

дали государству 0,5 млн т зерна (2,2% к закупкам во всех категориях хозяйств),

10,9 тыс. т картофеля (0,5%), 16,8 тыс. т овощей (0,8%), 17 тыс. т скота и птицы

(0,3%), 60 тыс. т молока (0,3%). По данным Госкомстата, фермеры дали 2-2,5%

общего производства продукции сельского хозяйства. Наибольшее развитие

движение получило в Астраханской, Волгоградской, Саратовской, Курганской,

Челябинской, Сахалинской областях, Краснодарском крае, Калмыкии и Буря-

тии. Посевы сельскохозяйственных культур в фермерских хозяйствах возросли

с 321 тыс. га в 1991 г. до 2,4 млн в 1992 г. Две трети посевов занимали зерновые

культуры, 18% - кормовые, 11% - технические, 3% - овощебахчевые и карто-

фель57. Во многих регионах выращенный фермерами урожай зерновых исполь-

зовался главным образом на внутрихозяйственное потребление, фуражные цели.

52

Рогалина Н.Л. Власть и аграрные реформы в России XX века. С. 196.

53

О ходе аграрной реформы и состоянии сельского хозяйства Российской Федерации (эконо-

мический обзор Госкомстата России) // АПК: экономика, управление. 1993. № 2. С. 7.

54

Шмелёв Г.И. Аграрная политика и аграрные отношения в России… С. 230.

55

О ходе аграрной реформы и состоянии сельского хозяйства… С. 7.

56

Комов Н. Земельные отношения и земельная реформа в России… С. 21.

57

О ходе аграрной реформы и состоянии сельского хозяйства… С. 8.

195

Товарным производством зерна занимались крупные хозяйства Поволжья, Се-

верного Кавказа, Южной Сибири.

На результаты деятельности сельскохозяйственных предприятий негатив-

ное влияние оказывали «ножницы цен». Данные проведённого Госкомста-

том обследования 10% колхозов и совхозов показали, что цены на проданную

ими сельскохозяйственную продукцию за январь-сентябрь 1992 г. выросли

в 8,1 раза, а на приобретённую промышленную продукцию и услуги - в 11,4

(в том числе на промышленную продукцию - в 12,1). Следует отметить, что

оптовые цены на промышленную продукцию для сельского хозяйства выросли

ещё больше - в 13,6 раза58.

Материально-техническое обеспечение фермерских хозяйств по состоянию на

1 июля 1992 г. оставалось одним из больных вопросов и в их становлении и разви-

тии. Фермерам приходилось идти по пути кооперации, совместного приобретения

и использования техники. Ограниченность финансовых средств, повышение цен

на корма и молодняк скота сдерживали развитие животноводства. К 1 июля 1992 г.

на одно крестьянское хозяйство в среднем приходилось не более 4 голов крупно-

го рогатого скота, по насыщенности скотом на единицу площади они в 2-3 раза

уступали колхозам и совхозам. В плохом состоянии находились животноводческие

помещения, почти 40% хозяйств не имели нормальных подъездных дорог, более

половины не были обеспечены водопроводом, треть - электроэнергией. По ре-

зультатам опроса четверо из каждых пяти фермеров главным тормозом в развитии

хозяйства назвали высокие цены на технику и строительные материалы, 2/3 ис-

пытывали недостаток специальной техники, семян, удобрений и др., почти поло-

вина отметила трудности с получением кредитов и высокие процентные ставки.

Каждый второй респондент не был уверен в долговременном характере аграрных

реформ. В результате одновременно с образованием новых хозяйств шёл процесс

отказа от земли и прекращения хозяйственной деятельности. С начала 1992 г. рас-

палось 3,3 тыс. фермерств59.

Сказывалась и психологическая обстановка, о которой поведал глава Котов-

ской районной администрации Волгоградской обл. В. Ситников. Колхозная си-

стема за десятки лет существования превратила селянина из хозяина в подёнщика.

Колхозные батраки жили «день до вечера», равнодушные к результатам своего

труда. Даже то, что ежегодно собирали с полей 16 колхозов района, представляло

собой не столько плоды труда счастливого коллектива, сколько усилия двух десят-

ков самоотверженных мужиков в каждом хозяйстве, в которых система не смогла

убить трудолюбие. Но когда пришла пора делить земельные и финансовые паи,

к общей кормушке потянулись все, в первую очередь «самые ленивые», а также

пенсионеры, отдавшие колхозу жизнь, сельская интеллигенция, инвалиды. Разда-

вали всем поровну. Результат не заставил себя ждать: в 1992 г. перед выходом на

посевную выяснилось, что землю, разделённую на паи по 23 га на каждого, неко-

му обрабатывать. «Сейчас вот без революции, без крови землю дают. Берите! А сил

уже нет», - говорил в январе 1991 г. старик с хутора Дорошево60.

В то же время в 1990-х гг. в целях самообеспечения населения продоволь-

ствием росло мелкое индивидуальное производство. Так, если в 1927 г. на тер-

58

Цены и финансы (экономический обзор Госкомстата России) // АПК: экономика, управ-

ление. 1993. № 2. С. 57.

59

О ходе аграрной реформы и состоянии сельского хозяйства… С. 9.

60

Черкасов В. «Сникерс» не утолит аппетита крестьян // Российская газета. 1996. 12 марта.

С. 3.

196

ритории России насчитывалось 17 млн крестьянских хозяйств, то по данным на

1999 г. число личных подсобных хозяйств составляло 34,7 млн. Но если в конце

1920-х гг. крестьянские хозяйства давали почти 100% сельскохозяйственной

продукции, то ЛПХ конца 1990-х - лишь 57,2% (в основном картофель, овощи,

мясомолочные продукты). Такое «окрестьянивание» являлось свидетельством

очередного сельскохозяйственного упадка. Нельзя не согласиться с В.П. Дани-

ловым, полагавшим, что аграрная реформа должна обеспечить не возвращение

к мелкому крестьянскому хозяйству, по сути натурально-потребительскому,

а движение к современным формам крупного производства, способного к раз-

витию и приспособлению к меняющимся экономическим условиям61.

1 марта 1993 г. на заседании президиума Верховного совета РСФСР с до-

кладом о положении сельского хозяйства в Костромской обл. выступил глава

облсовета Р.А. Карташов. Область в значительной степени являлась аграрной,

за предыдущее пятилетие в ней удалось сформировать крупный экономический

потенциал, в результате чего прекратился отток населения. К 1993 г. практи-

чески завершилась реорганизация колхозов и совхозов, в четыре раза увели-

чилось количество фермерских хозяйств. Заметное развитие получило личное

подворье. Почти 70% семей в сельской местности имели скот, всем желающим

выделялись земельные участки62.

Но всего за 2-3 последних года состояние сельского хозяйства обасти «скати-

лось, по существу, на 20 лет назад». Традиционно одним из ведущих его направ-

лений являлось льноводство, обеспечивавшее сырьём всю местную текстильную

промышленность. Из-за резкого снижения рентабельности отрасль, в которой

были заняты 15 тыс. человек, пришла в упадок: ухудшилась работа предприятий,

а люди оказались на грани безработицы. Снижалось производство и в живот-

новодстве, которое впервые оказалось убыточным. Крайне сложной оставалась

обстановка с подготовкой к весеннему севу: колхозы, совхозы и крестьянские

хозяйства не имели средств для закупки запасных частей, семян, удобрений. Из-

за недостатка сырья объём производства в пищевой и перерабатывающей про-

мышленности уменьшился на 20%, многие предприятия балансировали на грани

закрытия. Разрыв цен на сельскохозяйственную и промышленную продукцию

(для первой они возросли в 6,8 раза, а для второй - в 24,563), взаимные непла-

тежи, односторонняя предоплата товаропроизводителей села за материально--

технические ресурсы поставили в тяжелейшие условия всю хозяйственную дея-

тельность. Так, для покупки одного трактора «Беларусь» требовалось реализовать

60 бычков весом по 400-460 кг, а чтобы вырастить их необходимо было два года.

Ситуация, в которой оказалась Костромская обл., типична для России тех

лет. Многие сельскохозяйственные производители стали неплатёжеспособными,

кредиторская задолженность по АПК составляла более 2 млрд руб. Сельским про-

изводителям приходилось покрывать затраты кредитами, которые только в 1992 г.

составили 406 млн руб. Однако потребности производства эти ссуды не обеспе-

чивали, что в итоге привело к острому недостатку оборотных средств. Только для

проведения весеннего сева и закупки горючего, семян, удобрений, запасных ча-

стей требовалось 3,5 млрд руб. Таких средств у колхозов и совхозов не было64.

61

Данилов В.П. История крестьянства России в XX веке. Ч. 2. С. 647.

62

ГА РФ, ф. 10026, оп. 1, д. 1604, л. 8.

63

Там же, л. 8-10.

64

Там же, л. 10.

197

Результатом первого года радикальных реформ стало понижение нацио-

нального дохода. В первом квартале 1993 г. в сравнении с аналогичным пе-

риодом 1992 г. он уменьшился на 19%. Вслед за промышленностью началось

сокращение производства сельскохозяйственной продукции, особенно в живот-

новодстве. Производство мяса за три года (1990-1993) снизилось на 42,8%,

молока - на 37,1, яиц - на 21,5%65. Быстрыми темпами сокращались закупки

продукции, что объяснялось диспаритетом цен и разрывом хозяйственных свя-

зей вследствие распада СССР. Так, советское тракторное и сельскохозяйствен-

ное машиностроение представляло собой единый, сложно устроенный ком-

плекс, состоявший из примерно 400 предприятий, 250 из которых находились

за пределами РСФСР. Из союзных республик поставлялось 1 455 наименований

комплектующих агрегатов и узлов, большое количество стального, чугунного

и цветного литья, горячих штамповок и т.д.66 Потеря почти двух третей пред-

приятий резко осложнила положение с техническим обеспечением. Также за

пределами России оказались 53 из 86 головных НИИ67. В стране отсутствова-

ли научные кадры в хлебопекарной, плодоовощной, кондитерской и сахарной

промышленности, специалисты по оснащению для розлива пищевых жидкостей

и т.д. На этом фоне возникали стихийные и не всегда оправданные тенденции

к перепрофилированию предприятий. В результате утрачивался накопленный

производственный и научно-технический потенциал. Всё это прямо отразилось

на социальной сфере. Сократилось количество предприятий бытового обслужи-

вания, аптеки, медпункты, детские сады. 60% жилья не имели коммунального

обустройства, в большинстве сельских мест отсутствовало надёжное транспорт-

ное сообщение, сворачивалось строительство. Как следствие, проблемы сель-

ского хозяйства не просто не разрешились, но усугубились.

Можно выделить несколько основных причин столь плачевного хода собы-

тий. Во-первых, при планировании реформ предполагалась мощная финансо-

вая поддержка государства. Для создания личных хозяйств намечалось выделить

35-36 млн га земли, что позволило бы довести их численность до 1 млн. Но

нарастающий дефицит бюджета привёл к уменьшению инвестиций. Капиталь-

ные вложения в АПК уменьшились с 1990 по 1997 г. (в сметных ценах 1991 г.)

в 17,2 раза, в том числе в сельское хозяйство - в 21,9 раза. Удельный вес вло-

жений в АПК в общем объёме инвестиций сократился за тот же период с 28 до

7,7%68. В результате поддержать фермерское движение не удалось, к осени 1992 г.

насчитывалось немногим более 160 тыс. таких хозяйств69.

Но проблема заключалась не только в финансовой стороне вопроса. Фер-

меры - особый класс сельских производителей-собственников: хорошо подго-

товленные, образованные, умеющие обращаться с компьютерами специалисты.

Это необходимое условие радикального повышения производительности тру-

да, внедрения новых технологий, оборудования и методов ведения хозяйства.

Однако рабочая сила на многих фермах состояла в основном из лиц пожило-

го возраста, которые за десятилетия колхозно-совхозного строя превратились

в узкоспециализированных сельскохозяйственных рабочих крупного производ-

ства. Выполнить весь цикл необходимых работ на современном профессио-

65

Никонов А.А. Социально-экономические проблемы аграрной реформы… С. 11.

66

Шмелёв Г.И. Аграрная политика и аграрные отношения… С. 230.

67

Радугин Н.П. Аграрная реформа в России… С. 9.

68

Шмелёв Г.И. Аграрная политика и аграрные отношения… С. 222.

69

О ходе аграрной реформы и состоянии сельского хозяйства… С. 9.

198

нальном уровне силами одной семьи они в массе своей оказались неспособ-

ны. Более того, к немалому удивлению реформаторов, крестьяне не только

не воспользовались правом выхода из колхозов с землёй и хозяйственным

инвентарём, но, напротив, оказали сопротивление разрушению коллективно-

го хозяйства, увидев в этом, по мнению Данилова, «полное и окончательное

раскрестьянивание»70.

Не меньшее значение имело то, что аграрные преобразования начались

спонтанно, без правовой, организационной и экономической подготовки. Пе-

реход от одной системы хозяйствования к другой требует относительно про-

должительного времени, а в сельском хозяйстве - особенно. Но это условие

не вписывалось в программу «шоковой терапии». Усугубили положение от-

сутствие концепции развития реформы и её чрезмерная политизация. На ход

дел повлияла и общая кризисная ситуация в стране, вызванная поспешным

переходом к рыночным отношениям и приведшая к росту инфляции, падению

производства и проч.

Вместе с тем следует отметить, что реформа дала и положительные ре-

зультаты. Земля превратилась в ценный капитал, который привлёк внимание

представителей нового поколения предпринимателей. Интерес к организа-

ции частных форм хозяйства проявили специалисты и руководители колхозов

и совхозов, которые и провели основную приватизацию сельскохозяйствен-

ного производства. В традиционно аграрных регионах, особенно на юге Рос-

сии, активно развивались компании, возникшие на базе колхозов и совхозов.

Они превратились в агропромышленные холдинги с миллиардными активами.

Созданная в 1992 г. С. Кисловым компания «Юг Руси» вначале занималась

производством и экспортом муки, а в 1999 г. запустила маслодобывающий за-

вод мощностью 1 тыс. т в сутки71. История группы компаний «Светлый» на-

чиналась в одноимённом совхозе на севере Ростовской обл., обрабатывавшем

6 500 га земли. В 1993 г. на его базе появилось товарищество, преобразованное

в 1998 г. в кооператив. В настоящее время группа обрабатывает более 184 тыс.

га пашни, расположенной в пяти районах области72. В начале 1990-х гг. возник

«Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачёва, принадлежащий ныне семье бывшего губер-

натора Краснодарского края и министра сельского хозяйства РФ А.Н. Ткачёва.

Строить семейный бизнес начал ещё его отец, возглавлявший комбикормовый

завод в станице Выселки. После приватизации контрольный пакет акций за-

вода оказался в руках будущего министра и членов его семьи, на базе завода

в 1993 г. создан «Агрокомплекс». По данным на 2019 г. в его составе насчи-

тывалось 60 предприятий, занимающихся растениеводством, производством

кормов, мясным и молочным животноводством, садоводством, переработкой

продукции сельского хозяйства73.

Позитивная отдача от реформ, таким образом, начала проявляться только

к концу 1990-х гг. Главным их итогом стало превращение России в самодоста-

точную в плане продовольственного самообеспечения страну.

70

Данилов В.П. История крестьянства России в XX веке. Ч. 1. С. 801.

71

Хозяева земли русской: 20 самых дорогих землевладений России. Рейтинг Forbes (URL:

zemlevladeniy-rossii-reyting); Семья Александра Ткачёва собрала земли на $1 млрд (URL: https://

72

73

Хозяева земли русской…

199