Российская сельскохозяйственная наука, 2022, № 6

Агропочвоведение и агроэкология

УДК 631.5; 631.6; 911.2

DOI: 10.31857/S2500262722060060, EDN: MJKDND

Пространственно-временная динамика подземной биомассы агроценоза

в пределах конечно-моренного холма

Д. А. Иванов1, член-корреспондент РАН, В. А. Тюлин2,

О. Н. Анциферова1, кандидат сельскохозяйственных наук, Н. А. Хархардинов1

1Федеральный исследовательский центр «Почвенный институт им. В.В. Докучаева»,

119017, Москва, Пыжевский пер., 7, стр.2

E-mail: 2016vniimz-noo@list.ru

2Тверская государственная сельскохозяйственная академия,

170704, Тверь, ул. Маршала Василевского, 7

Исследования проводили с целью изучения динамики плотности корней злакобобовых травостоев в различных ланд-

шафтных условиях на разных этапах развития агроценоза. Работу выполняли в Тверской области на агроэкологической

трансекте - поле, пересекающем основные ландшафтные позиции конечно-моренного холма, в 120 точках, расположен-

ных в 10 м одна от другой. Плотность корней измеряли в 2019-2021 гг. под травами 1…3 года жизни. Влияние факторов

ландшафтной среды определяли с использованием различных методов статистического анализа. Величина изучаемого

показателя зависит как от внутренних (биогеоценотических), так и от внешних (ландшафтных) причин. Внутренние

причины приводят к увеличению плотности корней с 1 по 3 год жизни в 5 раз. По мере старения травостоя происходит

затухание интенсивности развития корней. На первом году жизни оно зависит от состояния бобовых, элементов пло-

дородия почв и высоты местности; на втором году - от особенностей межвидовой борьбы в агроценозе, гранулометри-

ческого и минералогического состава почв и высоты местоположения; на третьем году - от особенностей порового про-

странства почв. Микроландшафтные условия определяют 21,5 % изменчивости прироста плотности корней только под

травами 1 года пользования. При использовании трав не только в кормовых целях, но и как инструмента рекультивации

ландшафта, можно рекомендовать размещение старых травостоев на легких скелетных почвах, тогда как в местах с

близким залеганием морены целесообразно эксплуатировать только травы 1 года пользования.

Spatio-temporal dynamics of the underground biomass of agrocenosis

within the finite moraine hill

Ivanov D. A.1, Tyulin V. A.2, Antsiferova O. N.1, Kharkhardinov N. A.1

1Federal Research Centre Dokuchaev Soil Science Institute,

119017, Moskva, Pyzhevskii per., 7, str. 2b,

E-mail: 2016vniimz-noo@list.ru

2Tver State Agricultural Academy,

170704, Tver, ul. Marshala Vasilevskogo, 7

The results of monitoring the dynamics of the density of the roots of cereal-footed grass stands in various landscape conditions at

different stages of development of agrocenosis are shown. Studies were conducted on an agroecological transect (Tver region)- a field

that crosses the main landscape positions of the finite moraine hill, at 120 testing points located 10 m from each other. The density of roots

was determined in 2019-2021 under grasses of 1 - 3 years of life. The influence of landscape environmental factors on root density was

determined using various methods of statistical analysis. It is established that it depends on both internal (biogeocenotic) and external

(landscape) causes. Internal causes lead to an increase in the density of roots by 5 times over the period from 1 to 3 years of life. As the

grass stand ages, there is an attenuation of the intensity of root development. Time is the main factor in the development of the root system.

In the first year of the life of the grass stand, the development of roots depends on the state of the legumes, elements of soil fertility and

altitude; in the second year - from the features of interspecific struggle in agrocenosis, granulometric and mineralogical composition

of soils and the height of the location; in the third year - from the peculiarities of the pore space of the soils. Microlandscape conditions

determine 21.5% variability in root density growth only under grasses 1st year of use. When using grasses not only for forage purposes,

but also as a tool for landscape reclamation, it is possible to recommend the placement of old grass stands on light skeletal soils, whereas

in places with a close occurrence of moraine, it is advisable to exploit only grasses of 1st year of use

Ключевые слова: агроландшафт, травостой, плотность

Key words: agrolandscape, grass stand, root density, monitoring,

корней, мониторинг, статистический анализ.

statistical analysis.

Корневая система растений, составляющая основу

роста корня, что обусловливает архитектуру корневой

подземной биомассы агроценоза, необходима для за-

системы [1].

крепления их в почве, снабжения минералами и водой,

Корневая система растений в свою очередь влияет

а также для синтеза метаболитов. Это динамический

на состояние компонентов агроландшафта, прежде

орган, модулируемый сигналами окружающей среды,

всего почв. Подземная биомасса агроценоза выступает

прежде всего, доступностью воды и питательных ве-

важным фактором пополнения специфического и не-

ществ, гранулометрическим составом почвы, степенью

специфического органического вещества почв. Характер

ее заболоченности, наличием почвенного воздуха,

архитектуры корневой системы во многом определяет

кислорода в нем и другими факторами. Сигналы окру-

структурное состояние почвенной массы, корневые вы-

жающей среды определяют направление и кинетику

деления влияют на протекание процессов выветривания

26

Российская сельскохозяйственная наука, 2022, № 6

минералов [2]. Особенности и архитектура корневых

местами выходит на поверхность. Как правило, почвы

систем влияет на развитие эрозионных процессов в гео-

в ареалах с господством мощных поверхностных слоев

системе и, тем самым, на процессы рельефообразования

характеризуются пахотными горизонтами более легкого

и деградации почв.

гранулометрического состава, чем в местах с близким к

Таким образом, пространственно-временная дина-

поверхности залеганием морены.

мика параметров ризосферы, которая во многом зависит

Почвенный покров (ПП) полигона представлен

от особенностей окружающей среды, существенным

вариацией-мозаикой дерново-подзолистых почв разной

образом определяет изменчивость почвенного покрова

степени оглеения. Пестрота ПП обусловлена литологи-

и рельефа, тем самым влияя на продуктивность и эколо-

ческой неоднородностью почвообразующих пород по

гическую устойчивость агрогеосистем. Изучение фено-

горизонтали и вертикали. В пределах полигона выделе-

мена пространственно-временной пестроты параметров

ны три типа элементарных почвенных структур (ЭПС):

корневой системы растений позволяет получить новые

подзолисто-гидроморфные вариации-ташеты вершины

знания о функционировании не только агроценозов, но

и верхних частей склонов; подзолисто-эрозионно-

и агроландшафтов в целом, что позволяет развивать

гидроморфные вариации-ташеты средних частей скло-

теорию и практику адаптивно-ландшафтного земледелия

нов; подзолисто-гидроморфные пятнистости-ташеты

и природообустройства, которые весьма актуальны в

межхолмных депрессий. Каждая из них характеризуется

современных условиях [3, 4].

определенным набором элементарных почвенных раз-

Вопросу изучения характера пространственно-

ностей, что отражается на пространственной вариабель-

временной динамики ризосферы посвящено немало

ности почвенного покрова. Полигон осушен гончарным

исследований [5, 6, 7]. Так, в работе З. У. Гочияевой с со-

дренажем со средним междренным расстоянием 30 м.

авторами обнаружена выраженная обратная зависимость

Для достижения поставленной цели с 2019 по 2021 гг.

между длиной корней и величиной уклона местности.

осуществляли мониторинг состояния растений ярового

Наиболее ярко такая закономерность проявлялась в

овса сорта Аргамак, клевера красного сорта ВИК 7,

варианте с посевом озимой пшеницы. По мере увели-

тимофеевки луговой сорта ВИК 9, сорных видов [15,

чения уклона с 10 до 70 % величина этого показателя

16, 17]. Плотность корней определяли по общеприня-

снижалась более чем в 2 раза [8]. Значительный интерес

той методике [18], агрохимические и агрофизические

к этому вопросу проявляют и за рубежом. Так, M. L.

свойства почв по действующим методикам [19, 20] на

McCormack с соавторами исследовал тонкие взаимосвя-

агроэкологической трансекте (физико-географическом

зи между корневой и надземной биомассой в агроценозе

профиле) - узком севооборотном массиве, состоя-

[9]. C. M. Versen использовал характеристики корневой

щем из десяти продольных полей, пересекающих все

формы для улучшения понимания функции корня [10].

микроландшафтные позиции конечно-моренной гря-

По данным S. Hui, увеличение плотности посадки ку-

ды: транзитно-аккумулятивные (Т-А) геокомплексы

курузы не изменило общую биомассу корней [11]. Кол-

нижних частей склонов и межхолмных депрессий,

лектив, возглавляемый К. Грейвальдом, выявил значение

характеризующиеся накоплением элементов питания

корневых систем для совокупной устойчивости почвы

из намывных и грунтовых вод; транзитные (Т) ланд-

при развитии ландшафта Швейцарских Альп [12]. При

шафты, расположенные в центральных частях склонов,

изучении корневой системы левзеи сафлоровидной вы-

в которых господствует латеральный (параллельный

явлены новые перспективные штаммы стрептомицетов-

поверхности) ток влаги; элювиально-транзитные (Э-Т)

антагонистов фитопатогенных грибов, целлюлолитиков

местоположения верхних частей склонов, где, наряду с

и продуцентов ауксинов, которые можно использовать

латеральным током влаги, происходит ее вертикальное

в практических целях [13]. При этом следует отметить

перемещение по почвенному профилю; элювиально-

явно незначительное количество работ, посвященных

аккумулятивный (Э-А) ландшафт вершины, в пределах

комплексной оценке влияния компонентов природной

которого вертикальное промывание почвенного профиля

среды на подземную биомассу агроценоза. Наша работа

чередуется с локальной концентрацией влаги в микро-

направлена на некоторое восполнение такого пробела.

понижениях (блюдцах).

Цель исследований - изучение влияния компо-

Поле шириной 7,2 м и длиной 1300 м, на котором

нентов агроландшафта (рельефа и почв), а также

проводили наблюдения, располагается в пределах

возраста агроценоза на характер пространственной

трансекты. Изучаемый агроценоз был образован при

и временной изменчивости плотности корней много-

посеве овса и трав 2 мая 2019 г. В 2020 г. на его месте

летних трав на поле, расположенном в пределах

располагался клеверотимофеечный травостой 1-го года

конечно-моренного холма.

пользования, а в 2021 г. - травостой 2-го года пользо-

Методика. Работу выполняли в Тверской области на

вания. Мониторинг свойств надземного и подземного

агроэкологическом полигоне ВНИИМЗ (филиал ФИЦ

ярусов растительного покрова проводили в 30-и точках

«Почвенный институт им. В. В. Докучаева) площадью 50

опробования (в 4-кратной повторности), регулярно

га, заложенном в 1996 г. в 4-х км к востоку от г. Тверь,

расположенных по трансекте на расстоянии 40 м одна

на моренном холме с относительной высотой 15 м, с

от другой (расстояние между повторностями - 10 м).

четко выраженными геоморфологическими элементами:

Площадь учетной делянки 1 м2. Мониторинг свойств по-

плоской вершиной, северным пологим (2…3°) и южным

чвенного покрова и рельефа осуществляли в 30-и точках,

более крутым (3…5°) склоном и межхолмными депрес-

равномерно расположенных по трансекте на расстоянии

сиями на севере и юге полигона [14].

40 м одна от другой. Площадь учетной делянки 20 м2.

Почвообразующие породы на территории стацио-

Статистический анализ массивов данных выполняли

нара - двучленные отложения, состоящие из верхнего,

с использованием пакета Statistica 12. В ходе корреля-

относительно легкого, слоя, подстилаемого моренными

ционного анализа рассчитывали влияние параметров

карбонатными закамененными суглинками. В южной ча-

рельефа, растительного и почвенного покровов на

сти стационара мощность верхнего песчано-супесчаного

плотность корней в разные сроки развития агроценоза

наноса местами превышает 1,5 м, на вершине и се-

трав. Степени воздействия параметров рельефа, расти-

верном склоне холма она составляет около 1 м, а в

тельного и почвенного покровов на плотность корней

межхолмной депрессии на севере стационара морена

определяли с использованием мультирегрессионного

27

Российская сельскохозяйственная наука, 2022, № 6

анализа. Для выявления характера воздействия ланд-

увеличилась более чем в 5 раз. Если в 2019 г. она со-

шафтной и почвенной структур на плотность ризосфе-

ставляла 191,4, в 2020 г. - 687,8, то в 2021 г. - 1014,7 г/м2.

ры и рост ее плотности за 2019-2021 гг. использовали

Существенной перестройке подверглась и структура

одно- и двухфакторный дисперсионный анализ. Для

факторов, достоверно влияющих на величину этого по-

определения влияния факторов ландшафтной среды на

казателя (табл. 1).

пространственно-временную динамику величин этих

По мере роста и развития травостоя происходила

показателей собственно мониторинговые (плотность

коренная трансформация характера взаимодействия

корней) и преобразованные (прирост плотности) данные

ризосферы с ландшафтной средой. Так, в 2019 г., в

обрабатывали методом дисперсионного анализа, в кото-

период развития клеверотимофеечного травостоя преи-

ром фактором А выступал характер микроландшафтного

мущественно под покровом овса, на плотность корней

устройства полигона - «агромикроландшафты» (АМЛ)

заметно влияла густота стояния клевера. Максималь-

(Т-Аю, Тю, Э-Тю, Э-А, Э-Тс, Тс, Т-Ас, Тю2, Э-Тю2 -

ное воздействие на подземную биомассу агроценоза

строчными буквами обозначена экспозиция склона).

в этот период оказывало содержание специфического

При определении влияния гидроморфизма почв на эти

органического вещества в почве и особенности ее по-

же показатели, фактором А служил характер заболочен-

рового пространства - наибольшая плотность корней

ности почв - «гидроморфизм» (глеевые, глееватые и

отмечена в местах с повышенным содержанием легко-

слабооглеенные почвы), структуры почвенного покрова

гидролизуемого азота. Прямая корреляция с валовым

- «элементарные почвенные структуры» (ЭПС) с номе-

содержанием кальция свидетельствует о том, что в ме-

рами от I до X. Фактором В во всех расчетах выступали

стах с близким залеганием морены на оструктуренных

«годы исследований» (2019, 2020, 2021). Степень влия-

почвах корневые системы растений развиваются лучше.

ния ландшафтных и почвенных факторов на плотность

На ранних этапах развития агроценоза наиболее благо-

корней вычисляли на основе метода Н. А. Плохинского

приятные условия для корневых систем складываются

путем деления частной факториальной суммы квадратов

в понижениях местности.

на общую [21]. Кроме того, для трав 1-го и 2-го г.п. рас-

Корреляционный анализ выявляет парные взаимо-

считывали динамические коэффициенты прироста плот-

действия между изучаемыми факторами. На основе

ности корней (∆) как частное от деления величин плот-

мультирегрессионного анализа возможно определить

ности за 2020 г. на значения за 2019 г. для трав 1-го г.п.,

системные взаимосвязи в исследуемом факториальном

а также величин плотности за 2021 г. на значения за 2020 г.

пространстве. Так, уравнения регрессии для условий

для трав 2-го г.п.

2019 г., в котором предикторами выступают факторы,

Результаты и обсуждение. По мере развития агро-

приведенные в табл. 1, объясняет около 62 % про-

ценоза средняя по агроландшафту плотность корней

странственной вариабельности плотности корней.

Наибольшее влияние (22,4 % вариабельности) на ее

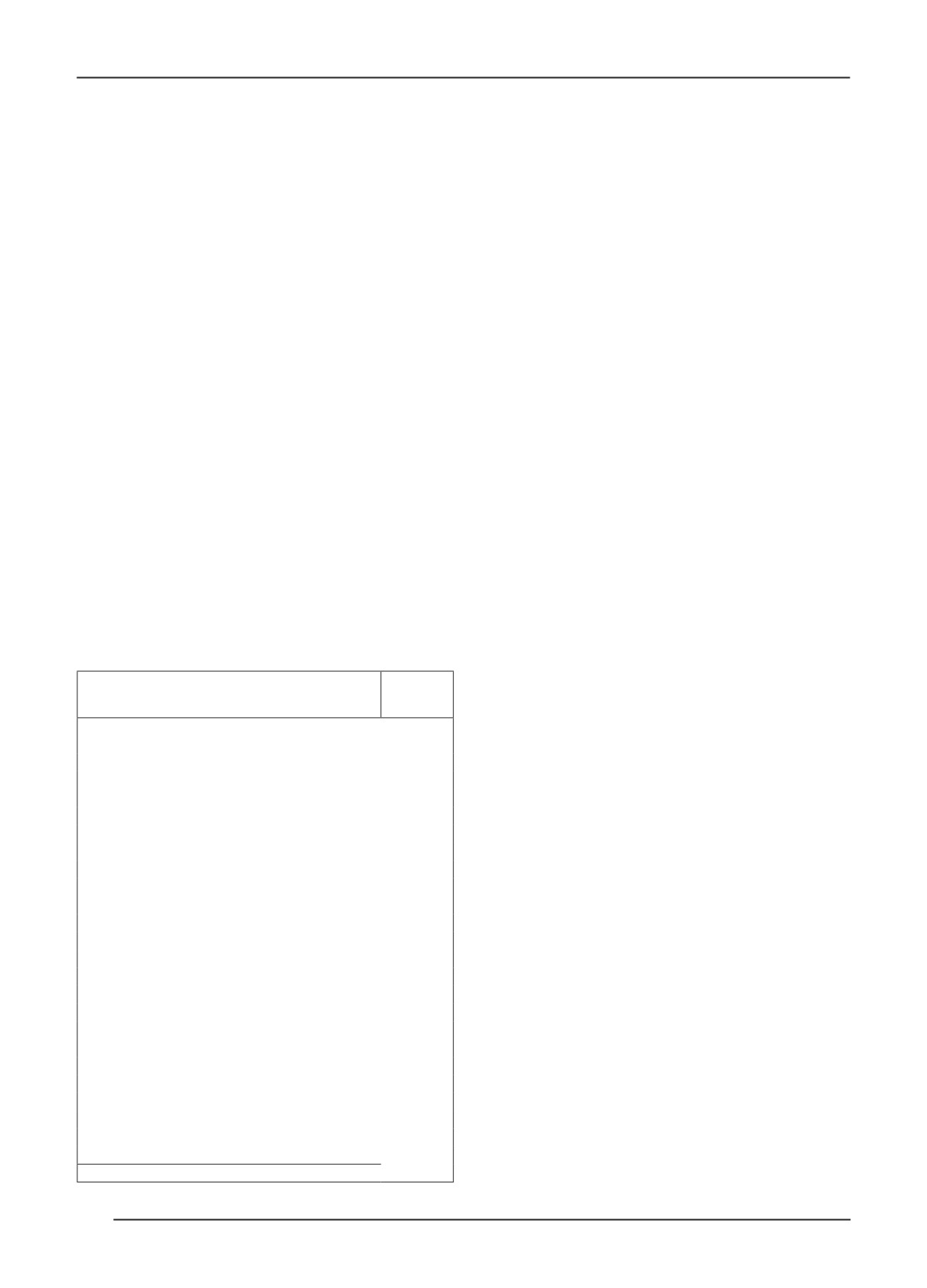

Табл. 1. Результаты корреляционного анализа влияния

изменчивость оказывает густота стояния клевера, коли-

факторов природной среды агроландшафта на плотность

чество водопрочных агрегатов в почве определяет 16,4 %

корней*

дисперсии плотности корней, содержание в почве лег-

когидролизуемого азота - 12,7 %, а валового кальция -

Коэффици-

10,2 %. При учете характера взаимодействия факторов

Фактор

ент корре-

достоверное влияние высоты местности на плотность

ляции

корней не обнаружено.

2019 г.

За 2020 г., под покровом трав 1-го г.п., плотность

Клевер, густота травостоя, шт./м2

0,47

корней увеличилась в 3,6 раза. На развитие корневых

Содержание легкогидролизуемого азота в почве, мг/кг

0,55

систем в этот период наибольшее влияние оказывал

Содержание водопрочных агрегатов в почве 0,5…0,25 мм

-0,45

характер межвидовой борьбы в агроценозе. Отмече-

Содержание валового кальция в почве, %

0,47

на максимальная зависимость изучаемого параметра

Высота местности, м

-0,52

ризосферы от состояния клевера, прежде всего от его

облиственности, несколько меньше от массы растений

2020 г.

и в наименьшей степени от их высоты. Это объясняется

Тимофеевка, средняя масса растения, г/м2

0,36

господством клевера в наземном ярусе. Особенности

Тимофеевка, средняя масса листьев, г/м2

0,42

состояния тимофеевки, хвоща и подорожника в агро-

Клевер, средняя высота, см

0,39

ценозе также оказывали заметное влияние на подзем-

Клевер, средняя масса растений, г/м2

0,58

ную биомассу, однако значительно слабее, чем клевер.

Клевер, средняя масса листьев, г/м2

0,63

На северном склоне, наиболее благоприятном для его

Хвощ, количество шт./м2

0,39

произрастания, отмечено повышенное содержание

Хвощ, средняя высота, см

0,39

валовых форм металлов вследствие более тяжелого

гранулометрического состава почв, что и отражается на

Подорожник, количество шт./м2

0,39

результатах корреляционного анализа. Под взрослым

Подорожник, средняя высота, см

0,39

травостоем максимальное в опыте развитие корневой

Содержание валового свинца в почве, %

0,44

системы отмечено на верхних гипсометрических от-

Содержание валового титана в почве, %

0,39

метках агроландшафта, где наилучшая освещенность и

Содержание валовой меди в почве, %

0,37

реже случаются гидротермические стрессы. По резуль-

Высота местности, м

0,39

татам регрессионного анализа наибольшее достоверное

2021 г.

влияние на вариабельность плотности корней (24 %)

Содержание отдельных частиц в почве 7…5 мм

0,47

при таком возрасте травостоя оказывает пространствен-

Содержание отдельных частиц в почве 5…3 мм

0,39

ная изменчивость массы клевера, на 13,1 % она зависит

от массы тимофеевки, на 10,1 % от густоты стояния

Содержание водопрочных агрегатов в почве 5…3 мм

0,47

хвоща и на 7,8 % от высоты клевера. В целом модель

Содержание водопрочных агрегатов в почве 3…2 мм

0,39

объясняет около 70 % пространственной изменчивости

*достоверны коэффициенты >0,32.

плотности корней.

28

Российская сельскохозяйственная наука, 2022, № 6

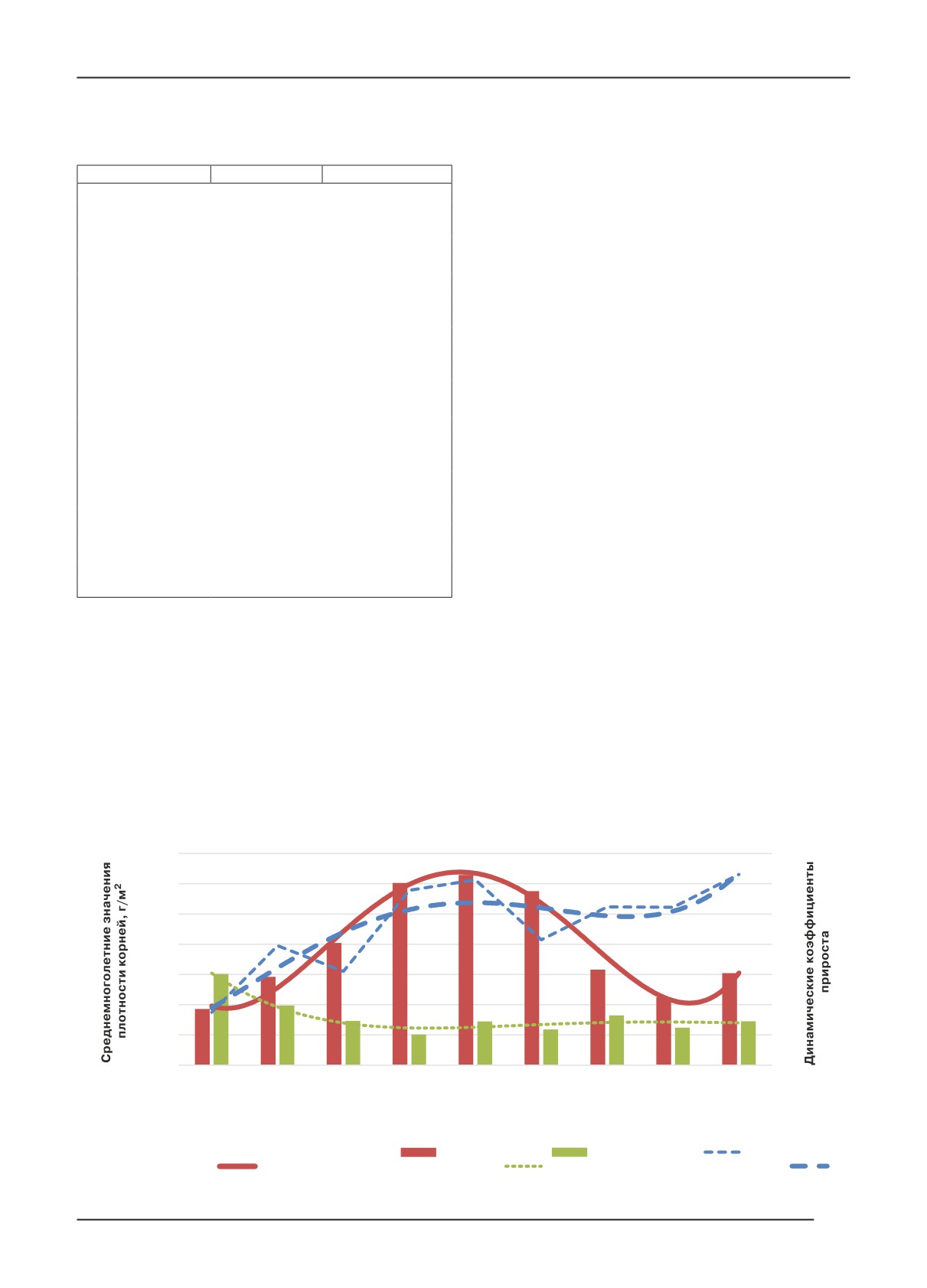

Табл. 2. Результаты дисперсионного анализа влияния осо-

почв - отмечена прямая взаимосвязь между плотностью

бенностей ландшафтной среды и почвенного покрова на

корней и количеством водопрочных агрегатов от 5 до 2

пространственно-временную динамику плотности корней, %

мм. Регрессионный анализ выявил достоверное воздей-

ствие на изменчивость величины изучаемого показателя

Фактор

Плотность корней

Прирост плотности

только наиболее грубой скелетной фракции (22,5 %).

АМЛ

1,6

0,6

Влияние на корневые системы факторов агроланд-

НСР0,05

-

-

шафта, параметры которых трудно описать числом (они

не формализуемы), выявляется на основе дисперсион-

Год

38,9

6,7

ного анализа. Обработка данных этим методом показала

НСР0,05

200 г/м2

4 г/м2

отсутствие непосредственного прямого достоверного

АМЛ×Год

3,7

12,1

влияния структурных элементов ландшафта и почвен-

НСР0,05

160 г/м2

3 г/м2

ного покрова на вариабельность показателей корневых

Ошибка

40,7

76,3

систем, что объясняется сложностью их природы и

многофакторностью воздействия на подземную био-

Гидроморфизм

0,5

0,1

массу агроценоза (табл. 2).

НСР0,05

-

-

Годы исследований достоверно влияют на динамику

параметров ризосферы. Разнообразие агромикроланд-

Год

14,5

2,5

шафтных обстановок и элементарных структур по-

НСР0,05

200 г/м2

4 г/м2

чвенного покрова в геосистеме отражается на корневых

Год×Гидроморфизм

0,1

0,2

системах трав только в виде парных взаимодействий

НСР0,05

–

-

со временем их жизни. Можно отметить, что время

Ошибка

45,4

88,7

жизни травостоя максимальным образом сказывается

на динамике непосредственно плотности корней, тогда

ЭПС

1,0

0,1

как структурные особенности ландшафта и почвенного

покрова в значительной степени влияют на динамику

НСР0,05

-

-

ее прироста.

Год

30,9

4,0

Гидроморфизм почв не оказывает достоверного воз-

НСР0,05

200 г/м2

4 г/м2

действия на корневые системы ни напрямую, ни в виде

ЭПС×Год

2,0

7,3

парных воздействий, что можно объяснить сильной

НСР0,05

–

-

мозаичностью почвенного покрова, на фоне которой

Ошибка

43,1

81,6

видовые различия почв не представляются определяю-

щими для развития корневых систем.

В период старения травостоя, под травами 2-го г.п.,

В различных частях конечно-моренного холма

происходит снижение интенсивности роста корневой

усредненные за годы исследований значения плотности

системы агроценоза - за 2021 г. ее средняя плотность

корней изменяются от 480 до 710 г/м2, однако отмечена

увеличилась только в 1,5 раза. В этот период развития

устойчивая тенденция повышения величины этого по-

трав межвидовые взаимодействия достоверного влияния

казателя с юга на север (см. рисунок). Можно сказать,

не оказывали. Плотность корней в основном зависела

что при утяжелении гранулометрического состава почв

от особенностей гранулометрического состава почв,

происходит определенное уплотнение корневых систем

влияющего на характер их порового пространства.

трав.

Увеличение содержания грубых (скелетных) фракций в

Расчет динамических коэффициентов прироста

почве способствовало развитию гравитационной пороз-

плотности корней (∆) позволил выявить простран-

ности, которая во многом определяла архитектуру корне-

ственные закономерности временной изменчивости

вых систем. В свою очередь характер подземного яруса

интенсивности развития подземной биомассы трав в

агроценоза влиял на агрономически ценную структуру

пределах агроландшафта. Следует отметить, что по-

750

7

700

6

650

5

600

4

550

3

500

2

450

1

400

0

Т Аю

Тю

Э Тю

Э А

Э Тс

Тс

Т Ас

Тю2

Э Тю2

Агромикроландшафты

Пространственно-временная динамика плотности корней клеверотимофеечного травостоя в пределах

агроландшафта конечно-моренного холма:

- D 2020/2019 гг.;

- D 2021/2020 гг.;

- средняя

плотность корней;

- полиноминальная (D 2020/2019 гг.);

- полиноминальная (D 2021/2020 гг.);

-

полиноминальная (средняя плотность корней).

29

Российская сельскохозяйственная наука, 2022, № 6

стоянное ускорение развития корней происходит только

тегию адресного размещения трав в агроландшафте.

в межхолмной депрессии на юге стационара - в местах

При использовании трав в пределах конечно-моренных

господства мощных двучленных отложений и аккуму-

ландшафтов Нечерноземья не только в кормовых целях,

ляции органического вещества и питательных веществ.

но и как инструмента рекультивации ландшафта, мож-

Во всех остальных местоположениях моренного холма

но рекомендовать размещение старых травостоев на

отмечено резкое замедление прироста плотности корней

легких скелетных почвах, тогда как в местах с близким

под травами 2-го г.п.

залеганием морены целесообразно эксплуатировать

Результаты однофакторного дисперсионного анализа

только травы 1-го г.п.

пространственной вариабельности ∆ свидетельствуют,

что микроландшафтные условия достоверно (НСР0,05

Литература

= 3,1) определяют 21,5 % ее изменчивости только под

1. Lateral root development in Arabidopsis: fifty shades of

травами 1-го г.п.

auxin / J. Lavenus, T. Goh, I. Roberts, et al. // Trends

Под травами 1-го г.п. значения ∆ коррелируют с мас-

Plant Sci. 2013. No. 18. P. 455-463. doi: 10.1016/j.

сой тимофеевки (r=0,36), массой ее листьев (r= 0,49) и со

tplants.2013.04.006

степенью облиственности клевера (r=0,42), что отражает

2. Root exudation of primary metabolites: mechanisms

напряженность межвидовой борьбы в этом агроценозе.

and their roles in plant responses to environmental

Под травами 2-го г.п. степень временной изменчивости

stimuli / A. Canarini, C. Kaizer, A. Merchant, et al. //

интенсивности развития корней прямо пропорционально

Front. Plant Sci. 2019. Vol. 10. P. 1-19. URL: https://

зависит от густоты стояния тимофеевки (r= 0,54) и об-

ратно пропорционально от состояния клевера - его вы-

full (дата обращения: 15.07.2022). doi: 10.3389/

соты (r= -0,47), массы (r= -0,47), массы листьев (r= -0,45),

fpls.2019.00157.

что свидетельствует о значительном усилении роли в

3. Иванов Д. А. Ландшафтно-мелиоративные системы

сообществе злакового компонента. Заметно влияние на

земледелия - новый этап экологизации сельско-

нее почвенных параметров: частиц диаметром 1…2 мм

хозяйственного производства // Международный

(r= -0,38), водопрочных агрегатов 0,5…1 мм (r= -0,38),

научно-исследовательский журнал. 2017. № 9 (63-2).

валового содержания свинца (r= -0,48), титана (r= -0,40)

С. 96-100. doi: 10.23670/IRJ.2017.63.084.

и меди (r= -0,47) - значения ∆ снижаются с юга на север

4. Kiryushin V. I. The Management of Soil Fertility and

полигона. Существенное влияние оказывает и высота

Productivity of Agrocenoses in Adaptive-Landscape

местоположения (r= -0,40).

Farming Systems // Eurasian Soil Science. 2019. Vol. 52

Таким образом, рост и развитие корневых систем

(9). P. 1137-1145. doi: 10.1134/S1064229319070068.

клеверотимофеечных травостоев в пределах агроланд-

5. Сариев А. Х. Особенности развития корневой си-

шафта конечно-моренного холма - сложные, полигене-

стемы многолетних злаков на нарушенных землях

тические процессы, которые выражаются в своеобразной

енисейского севера // Достижения науки и техники

пространственно-временной динамике их плотности,

АПК. 2013. № 11. С. 31-34.

зависящей, как от внутренних (биогеоценотических),

6. Сейдафаров Р. А. Изучение корневых систем древес-

так и внешних (ландшафтных) причин. Внутренние при-

ных растений методом среза (на примере корневых

чины, обусловленные развитием агроценоза, приводят

систем липы мелколистной) // Вестник КрасГАУ.

к увеличению плотности корней за период с 1 по 3 год

2013. № 5 (80). С. 92-97.

жизни в 5 раз. По мере старения травостоя происходит

7. Зинченко С. И., Рябов Д. А. Особенности формирова-

затухание интенсивности развития корней - если за пер-

ния корневой системы зерновых культур в агроэко-

вый год жизни образовалось 19 % плотности корневых

системах серой лесной почвы // Фундаментальные

систем, за второй - 48 %, то за третий только 33 %.

исследования. 2014. № 8-3. С. 651-656.

Время выступает главным фактором развития

8. Гочияева З. У., Гедиев К. Т., Токова Ф. М. Влияние

корневой системы агроценоза трав. На первом году

уклона местности на развитие корневой системы и

жизни травостоя развитие корней зависит от состояния

эрозию почвы в зависимости от типа землепользо-

бобовых, элементов плодородия почв и высоты мест-

вания // Успехи современного естествознания. 2018.

ности; на втором году - от особенностей межвидовой

№ 5. С. 33-39.

борьбы в агроценозе, гранулометрического и минера-

9. Redefining fine roots improves understanding of below-

логического состава почв и высоты местоположения;

ground contributions to terrestrial biosphere processes

на третьем году - в основном от специфики порового

/ M. L. McCormack, I. A. Dickie, D. M. Eissenstat, et

пространства почв.

al. // New Phytologist. 2015. No. 207. P. 505-518. doi:

Особенности микроландшафтного устройства терри-

10.1111/nph.13363.

тории и ее почвенного покрова оказывают влияние на

10. Versen C. M. Using root form to improve our

развитие корневых систем только во временном разрезе

understanding of root function // New Phytologist. 2014.

- они воздействуют в основном на характер тенденций

Vol.203. P. 707-709. doi: 10.1111/nph.12902.

увеличения их плотности. Микроландшафтные условия

11. Root growth and root system ar-chitecture of field-grown

определяют 21,5 % изменчивости прироста плотности

maize in response to high planting density / S. Hui, X.

корней только под травами 1-го г.п. Под травами 2-го

Tingting, W. Dali, et al. // Plantand Soil. 2018. Vol. 430.

г.п. по мере утяжеления гранулометрического состава

P. 395-411. doi: 10.1007/s11104-018-3720-8.

почв отмечена лишь тенденция уменьшения интенсив-

12. Root density drives aggregate stability of soils of different

ности прироста плотности корней. Можно сказать, что

moraine ages in the Swiss Alps / G. Konrad, G. Tobias,

на легких породах при старении травостоя происходит

T. Ludwig, et al. // Plantand Soil. 2021. Vol. 468. P.

усиление интенсивности прироста корней, тогда как

439-457. doi: 10.1007/s11104-021-05111-8.

на тяжелых породах, со временем, развитие корней за-

13. Актинобиота корней Rhapоnticum carthamoides

медляется.

(Willd.) Iljin как потенциальный источник микро-

С точки зрения ландшафтного земледелия новые

биологических препаратов для растениеводства /

знания, полученные при мониторинге состояния кор-

И.Г. Широких, Я.И. Назарова, А.В. Бакулина и др. //

невых систем травостоев, позволяют определить стра-

Аграрная наука Евро-Северо-Востока. 2022. № 23(4).

30

Российская сельскохозяйственная наука, 2022, № 6

С. 515-526. doi: 10.30766/2072-9081.2022.23.4.515-

17. Влияние обработки почвы и применения удобре-

526.

ний на динамику численности сорных растений

14. Создание ландшафтного полигона нового поколения

в посевах многолетних трав / А. И. Беленков, Н.

/ Д. А. Иванов, Е. М. Корнеева, Р. А. Салихов и др. //

В. Ваганова, М. Ю. Иванова и др. // Кормопро-

Земледелие. 1999. № 6. С. 15-16.

изводство. 2022. № 1. С. 7-11. doi: 10.25685/

15. Лунева Н. Н., Мысник Е. Н. Современная ботаниче-

KRM.2022.64.74.001.

ская номенклатура видов сорных растений Россий-

18. Рожков В. А., Кузнецова И. В., Рахматуллоев Х. Р.

ской Федерации. Справочник. СПб.: Всероссийский

Методы изучения корневых систем растений в поле

научно-исследовательский институт защиты

и лаборатории: учеб.-методич. пособие. 2-е изд. М.:

растений РАСХН, 2018. Том. 26. 80 с. doi: 10.5281/

ГОУ ВПО МГУЛ, 2008. 51 с.

zenodo.1241599.

19. Радов А. С., Пустовой И. В., Корольков А. В. Прак-

16. Перфильев Н. В., Вьюшина О. А., Тимофеев В. Н.

тикум по агрохимии. М.: Колос, 1978. 351с.

Соотношение видов сорных растений под влиянием

20. Вадюнина А. Ф., Корчагина 3. А. Методы иссле-

севооборота и систем основной обработки почвы

дования физических свойств почв: учебное посо-

в условиях Северного Зауралья // Достижения нау-

бие, 3-е изд., перераб. и доп. М.: Агропромиздат,

ки и техники АПК. 2018. Т. 32. № 5. С. 35-40. doi:

1986. 416 с.

10.24411/0235-2451-2018-10509.

21. Плохинский Н.А. Биометрия. М.: МГУ, 1970. 367 с.

Поступила в редакцию 02.06.2022

После доработки 15.09.2022

Принята к публикации 20.10.2022

31