Российская сельскохозяйственная наука, 2022, № 6

УДК 631.452

DOI: 10.31857/S2500262722060084, EDN: MJUYEH

Состояние залежных земель степной зоны Омского Прииртышья и

возможность их повторного введения в оборот

Ю. В. Аксенова, кандидат биологических наук, А.М. Гиндемит, кандидат биологических наук

Омский государственный аграрный университет имени П. А. Столыпина,

644008, Омск, Институтская пл., 1

E-mail: axsenovajulia@gmail.com

Исследование проводили с целью оценки плодородия почв залежных участков, расположенных в степной зоне, и возмож-

ности их повторного введения в пашню. В Черлакском районе Омской области почвенный покров полей представлен

черноземно-луговыми, часто засоленными и солонцеватыми почвами, солончаками, солодями и солонцами. Количество

гумуса в черноземно-луговых почвах, содержащих соли глубже 0,5 м, достигало 7,26…5,20 %. В засоленных, солонцеватых,

карбонатных почвенных разностях и в солончаках величина этого показателя снижалась до 5,88…1,55 %. В почвенно-

поглощающем комплексе почв до 50 % и более приходилось на магний, его количество варьировало от 8,7 до 26,3 ммоль/100 г

почвы при содержании кальция от 8,8 до 33,8 ммоль/100 г почвы. Количество натрия не превышало 5 % от суммы обменных

катионов, кроме солонцов малонатриевых. В засоленных почвах в составе солей преобладали сульфаты и хлориды натрия.

Гумусовый слой почв имел повышенную плотность (1,23…1,37 г/см3) и удовлетворительное структурное состояние. Со-

держание агрономически ценные фракции составляло 52,7…68,4 %. В Нововаршавском районе участок расположен в зоне

действия Сибирской оросительной системы и представлен постирригационной черноземно-луговой почвой. Количество гумуса

в почве изменялось от 5,46 до 2,82 %. Гумусовый слой был сильно уплотнен и плохо оструктурен. Среди обменных катионов

до 14,4…30,6 ммоль/100 г приходилось на кальций, магний занимал от 3,12 до 12,5 ммоль/100 г, натрий - до 1,2 ммоль/100 г.

Легкорастворимые соли в почве залегали с 50…71 см. Степень засоления средний и нижней части профиля изменялась

от слабой до очень сильной. Слабое засоление соответствовало содово-сульфатному и сульфатно-содовому типу, среднее,

сильное и очень сильное - сульфатному, хлоридному и хлоридно-сульфатному. Повторное введение в пашню рекомендовано

для залежного участка, расположенного в Нововаршавском районе, после восстановления физических свойств почвы.

The state of the fallow lands of the steppe zone of the Omsk region

and the possibility of their introduction into agricultural circulation

Aksenova Yu. V., Gindemit A.M.

Omsk State Agrarian University,

644008, Omsk, Institutskaya pl., 1

E-mail: axsenovajulia@gmail.com

Studies were carried out to assess the fertility of soils in fallow areas located in the steppe zone and the possibility of their re-introduction into

arable land. In the Cherlak region, the soil cover of the fields is represented by a type of meadow, often saline and salty soils, solonchaks, solonets.

Humus content in meadow soils containing salts deeper than 0.5 m reached 7.26-5.20%. In saline, solonetzic, carbonate soil differences and in

salt marshes, its value decreased to 5.88-1.55%. In the composition of exchange cations, magnesium accounted for up to 50% or more, its amount

varied from 8.7 to 26.3 mmol/100 g of soil with calcium content from 8.8 to 33.8 mmol/100 g of soil. The amount of sodium did not exceed 5% of

the amount of exchange cations, except for malonatrix corns. In saline soils, sodium sulfates and chlorides dominated the salts, which determined

their chloride-sulfate sodium type of salinization. The humus layer of soils had an increased density (1.23-1.37 g/cm3) and a satisfactory structural

state. The number of agronomically valuable fractions was 52.7-68.4%. In the Novovarshavsky district, the field is located in the coverage area

of the Siberian irrigation system and is represented by post-irrigation meadow soil. The amount of humus in the soil ranged from 5.46 to 2.82%.

The humus layer was strongly compacted and had a poor structure. Among the exchange cations up to 14.4-30.6 mmol/100 g were calcium,

magnesium occupied from 3.12 to 12.5 mmol/100 g, sodium - up to 1.2 mmol/100 g. Easily soluble salts lay from 50-71 cm. The degree of salinity

of the middle and lower parts of the soil profile varied from weak to very strong. Weak salinity corresponded to soda-sulfate and sulfate-soda type,

medium, strong and very strong - sulfate, chloride and chloride-sulfate. The secondary introduction into the arable land is recommended for the

deposit area located in the Novovarshavsky district after the restoration of the physical properties of the soil.

Ключевые слова: постирригационные земли, залежь, гумус,

Key words: post-irrigation lands, grass deposit, humus,

структурно-агрегатный состав, подвижное органическое

structural and aggregate composition, mobile organic matter,

вещество, засоление

salinization

В процессе антропогенного воздействия почвы могут

неиспользуемых сельхозугодий из-за их выбытия из обо-

изменяться в направлении либо окультуривания, либо де-

рота. Другая причина роста площади залежных земель

градации, что отражается на их экономической ценности

- неудовлетворительное состояние ранее мелиорирован-

и производительной способности. Причиной исключения

ных и малопродуктивных почв, требующих проведения

почв из сельскохозяйственного оборота и увеличения пло-

коренного улучшения их свойств и режимов.

щади неиспользуемых земель служит постепенная эво-

В первую очередь из пашни выводили орошаемые

люция ранее плодородных почв в низкопродуктивные. За

массивы вследствие развития в почвах негативных

последние 10 лет площадь земель сельскохозяйственного

процессов [2, 3, 4]. Орошение - один из мощных ан-

назначения в Российской Федерации уменьшилась на 17,6

тропогенных факторов, влияющих на все элементы

млн га, или на 4,6 %. По данным субъектов Российской

агроландшафта: гидрологию, рельеф, почвенный и

Федерации, на 1 января 2021 г. около 19,4 млн га пашни

растительный покров. Направление эволюции почв и

остаются неиспользуемыми [1].

ее скорость зависят от качества поливных вод и норм

Большое количество невостребованных земельных

полива, наличия дренажных систем, климата, гидро-

долей, появившихся в результате реорганизации коллек-

геологических условий территории, рельефа, свойств

тивных предприятий, привело к увеличению площади

и режимов самих почв.

37

Российская сельскохозяйственная наука, 2022, № 6

Табл. 1. Почвенный покров полей, выведенных в залежь

№ ключевого

Индекс

Название почвы

участка на поле

почвы

Поле №1

разрез 1

Лч1сн2г

черноземно-луговая солонцеватая маломощная малогумусная глинистая

1

Склг

солончак луговой хлоридно-сульфатный натриевый поверхностный глинистый

2

Лч13т

черноземно-луговая маломощная среднегумусная тяжелосуглинистая

3

Склг

солончак луговой хлоридно-сульфатный натриевый поверхностный глинистый

4

Лч13т

черноземно-луговая маломощная среднегумусная тяжелосуглинистая

5

Лчсч11г

черноземно-луговая солончаковая маломощная слабогумусированная глинистая

6

Лчсч12г

черноземно-луговая солончаковая маломощная малогумусная глинистая

7

Сдл13г

солодь луговая мелкодерновая многогумусная глинистая

8

Сквт

солончак вторичный хлоридно-сульфатный натриевый поверхностный тяжелосуглинистый

9

Лсчк11т

луговая солончаковая карбонатная маломощная слабогумусированная тяжелосуглинистая

10

Лчсн11т

черноземно-луговая солонцеватая маломощная слабогумусированная тяжелосуглинистая

11

Сдл21г

солодь луговая остаточно-солонцеватая среднедерновая малогумусная глинистая

12

Сдл33г

солодь луговая остаточно-солонцеватая глубокодерновая многогумусная глинистая

13

Склт

солончак луговой сульфатный кальциево-натриевый поверхностный тяжелосуглинистый

Поле №2

разрез 2

Лч12г

черноземно-луговая маломощная малогумусная глинистая

солонец черноземно-луговой хлоридно-сульфатный натриевый осолоделый средний малона-

1

Снчлос3сг

триевый столбчатый глинистый

2

Склг

солончак луговой поверхностный сульфатно-хлоридный натриевый глинистый

3

Лч13г

черноземно-луговая маломощная среднегумусная глинистая

солонец черноземно-луговой хлоридно-сульфатный натриевый мелкий малонатриевый столбча-

4

Снчл2сг

тый глинистый

5

Лч12г

черноземно-луговая маломощная малогумусная глинистая

6

Лч2сч3г

черноземно-луговая солончаковая среднемощная среднегумусная глинистая

7

Склг

солончак луговой поверхностный сульфатно-хлоридный натриевый глинистый

8

Лч13г

черноземно-луговая маломощная среднегумусная глинистая

Регулярный мониторинг и оценка эколого-

На сегодняшний день во многих областях и регионах

мелиоративного и культуртехнического состояния почв

России в залежь выведены значительные площади ранее

необходимы на сельскохозяйственных угодьях, которые

орошавшейся пашни в связи с отсутствием возможности

подвергают сильному воздействию антропогенных фак-

восстановления почвенного плодородия и рентабельного

торов, вызывающих глубокие изменения в почвах. Наи-

использования таких участков. Поэтому в соответствии

более быстро трансформация и эволюция почв, часто в

с «Государственной программой эффективного вовлече-

низкопродуктивные, протекает под влиянием орошения,

ния в оборот земель сельскохозяйственного назначения

вследствие активизации процессов разрушения, синтеза,

и развития мелиоративного комплекса Российской Феде-

миграции и аккумуляции различных соединений. Причи-

рации» проблема повторного введения ранее мелиори-

ной снижения плодородия почв и служит неправильное

рованных территорий в сельскохозяйственный оборот и

применение орошения, несвоевременное выявление и

расширения площади пашни остается актуальной.

предотвращение процессов деградации, которые про-

Цель исследований - провести оценку современного

являются в виде вторичного засоления, осолонцевания,

культуртехнического и эколого-мелиоративного со-

переувлажнения и др.

стояния залежных полей и установить возможность их

В связи с отсутствием ирригационно-мелиоративного

повторного использования в сельском хозяйстве.

мониторинга, который направлен на оценку состояния

Методика. Работу выполняли в 2021-2022 гг. на

орошаемых земель, эффективности мелиоративных

залежных участках хозяйств, расположенных в степной

мероприятий, достоверности почвенно-мелиоративных

зоне Омской области, для определения возможности рас-

прогнозов и расчетов, масштабы развития многих де-

ширения площади пашни и кормовой базы. Почвенный

градационных процессов и площади ранее орошаемых

покров полей представлен мелиорированными почвами

почв, которые выведены в залежное состояние, неиз-

с признаками постирригационных и постагрогенных

вестны. С прекращением орошения условия развития

изменений свойств.

почв менялись, но имеются лишь немногочисленные

Хозяйство, расположенное в Черлакском районе,

сведения по трансформации их свойств и режимов в

специализируется на производстве зерновых культур.

постирригационный период [5, 6, 7].

С целью расширения площади пашни было обследо-

38

Российская сельскохозяйственная наука, 2022, № 6

вано два поля, расположенных вблизи озера Ульжай.

27979-88); рН водной суспензии - потенциометрическим

Минерализация воды в озере изменяется от 50,4 до 63

методом; содержание обменных катионов кальция и

г/л, тип засоления хлоридный натриево-магниевый. В

магния - титриметрическим методом, натрия - методом

составе солей 74,7 % составляет хлористый натрий,

пламенной фотометрии; легкорастворимых солей - по

15,7 % сульфат магния и 8…9 % хлористый магний.

ГОСТ 26423-85, 26424-85, 26425-85, 26426-85, 26427-85,

Присутствует незначительное количество (около 0,5

26428-85; тип и степень засоления почв, качественный

%) сульфата и бикарбоната кальция. Поля выведены в

состав солей - расчетным методом.

залежь в течение 24 лет. Растительность разнотравно-

С целью характеристика химических свойств почвы

злаково-полынная с доминированием типчака и полыни

и выявления химической деградации определяли содер-

селитряной на засоленных и солонцеватых почвенных

жание гумуса - по методу И.В. Тюрина в модификации

разностях.

В.Н. Симакова и подвижных гумусовых кислот - из-

Площадь поля №1 составляла 400 га, поля № 2 - 232,8

влечение 0,1 н NaOH.

га. На ключевых участках полей были заложены: разрез 1

В камеральный период на основе данных, полу-

(54°38’72.7ˮ с. ш., 75°25’08.5ˮ в. д., высота над уровнем

ченных при полевом и лабораторном исследованиях,

моря 96 м) и 13 прикопок; разрез 2 (54°27’89.8ˮ с. ш.,

проведено уточнение классификационной принадлеж-

75°08’40.7ˮ в. д., высота над уровнем моря 100 м) и 8

ности почв, обоснована целесообразность повторного

прикопок. Прикопки заложены на глубину 50…60 см. По-

введения залежных участков в сельскохозяйственный

чвенный покров полей представлен почвами гидроморф-

оборот и разработаны предложения по их дальнейшему

ного ряда с признаками грунтового переувлажнения в

использованию.

средней и нижней части профиля, а также солонцеватыми

Результаты и обсуждение. Почвенный покров по-

и часто засоленными в первом 0,5 м слое (табл. 1).

лей, выведенных в залежь, на территории Черлакского

В Нововаршавском районе обследование проведено

на 490 га неиспользуемой в сельском хозяйстве пашни.

Табл. 2. Содержание гумуса и подвижных гумусовых ве-

Хозяйство имеет животноводческую специализацию

ществ в почвах залежного поля №1 Черлакского района

и нуждается в расширении кормовой базы. Залежный

участок расположен в зоне действия Сибирской ороси-

Ключевой

Горизонт

Гумус, %

ПОВ, мг/кг

тельной системы (ОС), введенной в эксплуатацию в 1990

участок на поле

г. Обслуживаемая площадь составляет 1,083 тыс. га. В

сн2

Лч1

А

5,26

2547

г

современных условиях она функционирует частично в

АВ

4,20

1765

связи с неисправностью гидротехнических сооружений.

По данным ФГБУ «Управление «Омскмелиоводхоз»,

Склг

Ас

4,98

1762

в 2021 г. было полито 0,5 тыс. га, 0,583 тыс. га не оро-

АВс

3,71

1515

шали по причине неисправности гидромелиоративных

Лч1

3

А

7,26

9324

сооружений и неудовлетворительного мелиоративного

т

состояния земель.

АВ

6,20

5828

Для характеристики почвенного покрова постирри-

Склг

Ас

2,86

2195

гационного залежного участка были заложены разрез

(53°96’61.6ˮ с. ш., 74°80’61.8ˮ в. д., высота над уровнем

АВс

3,34

3164

моря 94 м) и 8 прикопок на глубину 60…80 см, с после-

3

Лч1

А

7,10

5232

т

дующим добуриванием до 160…170 см. Буровые сква-

жины закладывали через каждые 20 см для определения

АВ

5,24

5559

наличия и глубины залегания легкорастворимых солей

Лчсч1

1 г

А

3,23

2997

и признаков грунтового переувлажнения.

АВс

2,81

1422

Исследования проводили в три этапа. В подготови-

тельный период была изучена информация, полученная

Лчсч2

А

4,40

1546

1 г

с космических летательных аппаратов, в соответствие с

АВс

3,60

1515

которой были выбраны ключевые участки.

3

В полевой период проведена оценка текущего состоя-

Сдл1

г

А1

5,24

11322

ния почвенного покрова полей, выявлены действующие

А2

1,24

2165

деградационные процессы. На ключевых участках были

Сквт

А1с

5,88

7659

заложены разрезы, прикопки и буровые скважины с

подробным морфологическим описанием извлеченно-

А1А2с

4,00

12820

го почвенного материала и наблюдаемых признаков,

Лсч,к1

Ак

3,55

1329

проведен отбор почвенных проб для лабораторных

1 т

исследований. Географические координаты точек опро-

АВс,к

1,55

464

бования фиксировали с использованием навигационного

Лчсн1

А

3,97

2997

1 т

приемника GPS.

АВ

4,45

1762

Оценка почвенного плодородия залежных полей и

выявление видов деградаций были выполнены по ре-

Сдл2

1

АоА1

не опр.*

не опр.

г

зультатам аналитических исследований.

А2

0,93

216

Для характеристики физических свойств почв и вы-

явления физической деградации определяли плотность

Сдл3

3

А1

10,65

9158

г

сложения - по методу Н.А. Качинского и структурный

А2

1,24

1020

и агрегатный состав - по методу Саввинова (сухой рас-

Склт

Ас

4,50

247

сев).

Характеристику физико-химических свойств почв

АВс

3,49

495

проводили по таким показателям, как рН солевой

*не опр. - не определяли

суспензии - потенциометрическим методом (ГОСТ

39

Российская сельскохозяйственная наука, 2022, № 6

района представлен низкопродуктивными почвами.

ют эффективное плодородие почв, но и используются

Особенность территории - наличие засоленных и солон-

живыми организмами в качестве источника элементов

цеватых почвенных разностей с признаками грунтового

питания, принимают участие в образовании водоустой-

переувлажнения. Морфологически выраженные при-

чивой структуры. В наибольшей степени лабильными

знаки оглеенности профиля начинались с 40…50 см и

гумусовыми веществами (ЛГВ) обогащены целинные

усиливались с глубиной. Уровень грунтовых вод в этих

почвы, в наименьшей - почвы пашни, так как под влия-

почвах не постоянный и во многом зависит от циклич-

нием длительного сельскохозяйственного использова-

ности сухих и влажных лет, сезона года и варьирует в

ния значительная их часть минерализуется [9].

пределах ± 1…2 м. В сухие периоды почвы развиваются

Высокое содержание подвижных органических

в гидротермических условиях, близких к степному по-

веществ (ПОВ), входящих в состав ЛГВ, в нашем ис-

чвообразованию, во влажные - по подтипу луговых и

следовании установлено в черноземно-луговых почвах,

типу лугово-болотных почв.

не солонцеватых и не содержащих соли в гумусовом

Мощность гумусового слоя в почвах обследованных

горизонте. В солончаковых и солонцеватых почвенных

полей варьировала от 3 до 45 см. Минимальной (от 3 до

разностях их количество снижалось до среднего уров-

20 см) она была в солоди луговой мелко- и среднедерно-

ня, в солончаках - до низкого. В солодях луговых и в

вой, солонцах мелких и средних и солончаках луговых. В

солончаке вторичном, сформировавшемся из солоди

черноземно-луговых почвах величина этого показателя

луговой, высокое содержание ПОВ может быть связано

достигала 28…45 см.

как с ослаблением прочности связи гумусовых кислот

Содержание гумуса в почвах поля №1 изменялось от

с минеральной частью почвы и переходом их в под-

низкого и ниже среднего [8] в верхней части гумусового

вижное состояние, так и с недостаточным количеством

слоя (горизонты А и А1), до низкого и малого в нижней

обменного кальция для закрепления новообразованных

(горизонт АВ), несмотря на длительное (24 года) пре-

гумусовых веществ в форме кальциевых солей.

бывание под многолетней травянистой растительностью

Результаты химического анализа водных вытяжек из

(табл. 2). Средний уровень содержания гумуса имели

почв поля №1, свидетельствуют, что часть черноземно-

черноземно-луговые почвы с наличием легкораствори-

луговых почв в пределах 0,5 м не засолена, так как

мых солей и карбонатов глубже 0,4...0,5 м. Количество

сумма солей не превышает 0,03 %. В солончаковых

гумуса в почвах поля №2 установилось на среднем и

почвенных разностях величина этого показателя воз-

ниже среднего уровне, менее гумусированными были

растала до 0,36…0,67 %. Наибольшее количество солей

солончаки (табл. 3).

в почвах поля залегало в слое 20…70 см. В их составе

Накопление и сохранение консервативной части

преобладали сульфаты и хлориды натрия, что опреде-

гумуса зависит от количества лабильных гумусовых

лило хлоридно-сульфатный натриевый тип засоления.

веществ, которые образуются в результате разложения и

Например, в черноземно-луговой солончаковой почве

гумификации остатков растительного и животного про-

слой 0…20 см имел слабую степень засоления, из ток-

исхождения, выделения корневыми системами растений

сичных солей, оказывающих угнетающее действие на

и почвенной биотой продуктов метаболизма и автолиза.

растения, присутствовали бикарбонаты натрия и магния,

Входящие в эту группу соединения не только формиру-

определяя хлоридно-содовый натриевый тип засоления.

Табл. 3. Содержание гумуса и подвижных гумусовых ве-

ществ в почвах залежного поля №2 Черлакского района

Ключевой

участок

Горизонт

Гумус, %

ПОВ, мг/кг

на поле

Лч1

2

А

4,08

4741

г

АВ

4,4

1063

ос3с

Снчл

г

А1

4,4

7194

А1А2

3,87

7031

Склг

Ас

4,61

1609

АВс

4,61

1852

3

Лч1

А

6,41

4578

г

АВ

3,65

5886

2с

Снчл

А1

4,61

5232

г

В1

4,61

5559

Лч1

2

А

5,73

7031

г

АВ

5,2

6213

Лч2

сч3

Ас

8,58

8012

г

АВс

4,66

5232

Склг

Ас

3,29

1579

АВс

2,12

941

3

Лч1

г

А

6,14

5559

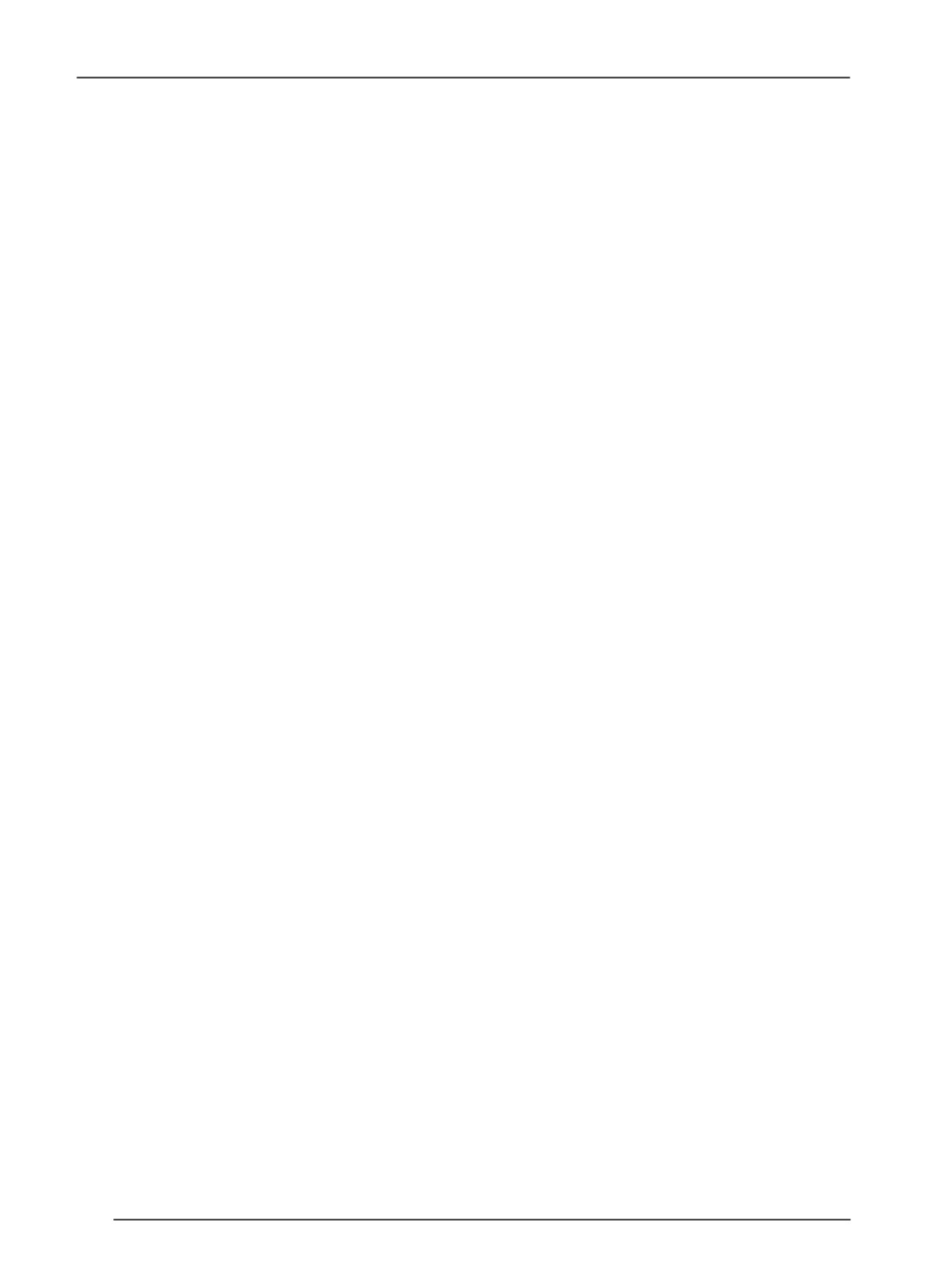

Рис. 1. Солевой профиль черноземно-луговой солончаковой

АВ

6,67

5886

почвы.

40

Российская сельскохозяйственная наука, 2022, № 6

Вниз по профилю почвы увеличилось содержание ней-

солонце черноземно-луговом тип засоления по профилю

тральных солей, прежде всего, сульфатов и хлоридов

менялся c содово-хлоридного на хлоридно-сульфатный

натрия, и тип засоления по анионному составу пере-

натриевый. Солончаки имели нейтральный тип засо-

шел в хлоридно-сульфатный и сульфатно-хлоридный с

ления (сульфатно-хлоридный натриевый с переходом

участием соды (рис. 1).

в хлоридно-сульфатный магниево-натриевый) в слое

Реакция среды в гумусовом слое черноземно-луговых

0…60 см, сумма солей увеличивалась с 0,86…1,13 % в

почв изменялась от нейтральной до сильнощелочной (рН

горизонте А до 1,70…2,61 % в горизонте В1.

6,0…9,5). Щелочность связана с наличием карбонатов

Во всех почвах, выделенных в пределах поля №2,

и обменного натрия в солонцеватых горизонтах почв.

содержание обменного кальция в гумусовом слое состав-

Количество обменного кальция (18,1…30,6 ммоль/100 г

ляло 17,5…33,8 ммоль/100 г почвы, магния - 3,2…21,3

почвы) и магния (17,0…26,3 ммоль/100 г почвы) в гуму-

ммоль/100 г почвы и соответствовало высокому и очень

совом слое было очень высокое и высокое. Содержание

высокому уровню. Количество натрия не превышало 4,0

обменного натрия не превышало 0,7…2,1 ммоль/100 г

% (0,5…1,17 ммоль/100 г почвы) от суммы обменных

почвы (3,1…3,9 % от суммы катионов), кроме солонце-

катионов, за исключением солонца черноземно-лугового

ватых почвенных разностей, в которых оно достигало

малонатриевого (10,9 % натрия в горизонте В1). Реакция

6,2 ммоль/100 г почвы, или 12,4 % от суммы обменных

среды была нейтральной (рН 5,8…7,2), за исключением

катионов.

солонцового горизонта и горизонтов, содержащих кар-

В солончаках соли содержались по всему профилю с

бонаты, в которых величина рН переходила в щелочной

максимальной аккумуляцией (сумма солей 1,48…3,62 %)

интервал - 7,7…8,3.

в слое 20…50 см (рис. 2). Преобладающий тип засоления

Физические свойства проанализированы для

- хлоридно-сульфатный натриевый, реже - сульфатный

черноземно-луговых почв полей №1 (по 7 ключевым

кальциево-натриевый. Реакция среды была слабо- и

участкам) и №2 (по 5 ключевым участкам) как наиболее

сильнощелочной (рН 8,0…8,7) и связана с наличием

пригодных под пашню. Верхние 10-и см слои почв были

карбонатов по всему профилю солончаков.

уплотнены, плотность сложения составляла 1,23…1,28

В гумусовом слое (горизонт А1) солодей луговых на-

г/см3, сильное уплотнение (1,30…1,37 г/см3) отмечено в

блюдалось повышенное количество обменного кальция

слое 10…20 и 20…30 см и только на глубине 30…40 см

плотность соответствовала типичной для подпахотного

горизонта (1,44…1,59 г/см3). В агрегатном составе почв

агрономически ценные фракции (10,0…0,25 мм) зани-

мали от 61,1 до 66,1 % в горизонте А и 52,7…68,4 % в

горизонте АВ, что ниже оптимального уровня (70 %) на

3,9…9,9 % и 2,6…17,3 % соответственно. Структурное

состояние ухудшало повышенное количество глыбистой

фракции (> 10 мм), на долю которой приходилось от

32,8…36,7 % в верхней части гумусового слоя (горизонт

А) до 30,2…39,0 % в его нижней части (горизонт АВ).

В целом структурное состояние оценивали как хорошее

и удовлетворительное, коэффициент структурности из-

менялся от 1,1 до 2,2.

По результатам проведенных полевых и лаборатор-

ных исследований сделано заключение о возможности

использования полей №1 и 2 под кормовую базу, так

как большая часть черноземно-луговых почв содержит

соли в корнеобитаемой части почвы (0…40 см) и зале-

гает совместно с солончаками и солодями. Эти почвы

к распашке не рекомендуются по причине их сильного

засоления и маленькой мощности гумусового горизонта,

не достаточной для создания пахотного слоя. Кроме

того, возделывание соле- и солонцеустойчивых куль-

тур на засоленных почвах сопровождается снижением

урожайности до 25…50 % [9].

Культуртехническое состояние полей удовлетвори-

тельное, наблюдалась слабая закочкаренность низкими

и средними кочками землистого происхождения. За-

растание древесной и кустарниковой растительностью

отсутствовало.

Почвенный покров залежного участка на террито-

Рис. 2. Солевой профиль солончака вторичного хлоридно-

рии Сибирской ОС, расположенной в Нововаршавском

сульфатного натриевого поверхностного.

районе представлен черноземно-луговой почвой. Ранее

и очень высокое - магния: соответственно 8,8…12,5 и

это были орошаемые выводные поля многолетних трав.

8,8…17,5 ммоль/100 г почвы. Реакция среды находилась

В современных условиях уход за травами не осущест-

в нейтральном интервале (рН 5,9…7,3).

вляется, растительный покров разрежен и представлен

Черноземно-луговые почвы, выделенные на поле №2,

разнотравьем и злаками. Растением-эдификатором вы-

на глубине 0,4…0,5 м были не засолены, сумма солей

ступает кострец безостый, занимающий 70…75 % среди

в этой части профиля изменялась от 0,03 до 0,14 %, но

растительного сообщества залежи. Учет надземной

их качественный состав свидетельствовал о хлоридно-

массы растений свидетельствовал о низкой урожайно-

содовом, хлоридном и сульфатном типе засоления по

сти, которая варьировала от 0,47 до 0,73 т/га абсолютно

анионному составу и натриевому - по катионному. В

сухого вещества.

41

Российская сельскохозяйственная наука, 2022, № 6

Верхний 5-и см слой почвы распылен, почвенная

насыщенностью обменными катионами. Обменные

масса перевивается ветром с последующим переот-

катионы относительно равномерно распределялись по

ложением в виде эоловых наносов и образованием

всему гумусовому слою, при тенденции к увеличению

специфических форм нанорельефа - бугорков. След-

в горизонте А//. Гумусовый горизонт характеризовался

ствием дефляция стало изменение мощности горизон-

повышенным, высоким и очень высоким содержанием

та А/ в пределах обследованной площади полей от 1

обменно-поглощенного кальция (14,4…30,6 ммоль/100

до 5 см. Мощность гумусового слоя почвы (А/+А//)

г), его однородным распределением в верхнем горизон-

изменялась от 19 до 48 см и на большей части полей

те, либо небольшим увеличением в горизонте А// и В1.

составляла 21 см, что характеризовало почву как очень

Отсутствие уменьшения содержания катиона в верхней

маломощную. Нижележащий горизонт А// был сильно

части профиля объясняется влиянием близкого залегания

уплотнен и имел неблагоприятное структурное состоя-

карбонатов. Наличие обменного магния в поглощающем

ние на всей обследованной территории. Плотность

комплексе гумусового слоя почвы на обследованной

в горизонте А/ не определяли в связи с сильной его

территории было высокое и очень высокое и изменялось

распыленностью и малой мощностью. Структурное

от 3,12 до 12,5 ммоль/100 г, что свидетельствует о не-

состояние горизонта оценено как удовлетворительное,

благоприятном соотношении кальция и магния.

так как количество агрономически ценных фракций

Соотношение этих катионов для почв черноземного

составляло 52,1…64,1 %, а фракция пыли среди агре-

ряда, рассматриваемое как оптимальное, составляет 5:1,

гатов занимала от 27,2 до 43,0 %.

а при усилении гидроморфизма оно сужается. Как пра-

В горизонте А// плотность сложения почвы на обсле-

вило, лугово-черноземные и луговые почвы отличаются

дованной территории изменялась от 1,23 до 1,35 г/см3

от черноземов большей насыщенностью ППК магнием,

и соответствовала уплотненной и сильно уплотненной.

что и отмечено для почв залежного участка. В почвах

Структурное состояние горизонты плохое, так как ко-

степной зоны содержание магния, по сравнению с по-

эффициент структурности был очень низкий (0,1 до 0,5)

чвами лесостепи, увеличивается, что было показано для

из-за небольшой доли агрономически ценных агрегатов

черноземов юга Западной Сибири К.П. Горшениным и

- от 6,63 до 34,7 %. Это служит признаком физической

расценивалось им как реликт предшествующих стадий

деградации гумусового слоя почвы.

почвообразования, связанных с засолением, осолонцева-

При описании морфологических особенностей и

нием и гидроморфизмом. Увеличение количества магния

определении последствий орошения выявлено ирригаци-

в ППК постирригационных почв может быть следствием

онное окарбоначивание средней части профиля почвы.

раннего орошения. Неблагоприятное соотношение ка-

Развитие этого процесса связано с дополнительным

тионов кальция и магния в почве рассматривается как

увлажнением, которое привело к мобилизации кальцита,

одна из причин ее неудовлетворительного структурного

содержащегося в почвообразующей породе и подтя-

состояния.

гиванию в межполивной период растворов в верхние

Меньшую долю среди всех катионов занимал натрий

горизонты почвы.

(1,06…3,65 %), что свидетельствует об отсутствии со-

Содержание гумуса в горизонтах А/ и А// в пределах

лонцеватости почвы. Его количество в гумусовом гори-

обследованной площади полей варьировало от низкого

зонте не превышало 1 ммоль/100 г почвы, а в горизонте

до ниже среднего и изменялось от 3,13…5,46 % до

В1 увеличивалось в 1,1…2,1 раза.

2,81…5,19 % соответственно. Количество ПОВ в гори-

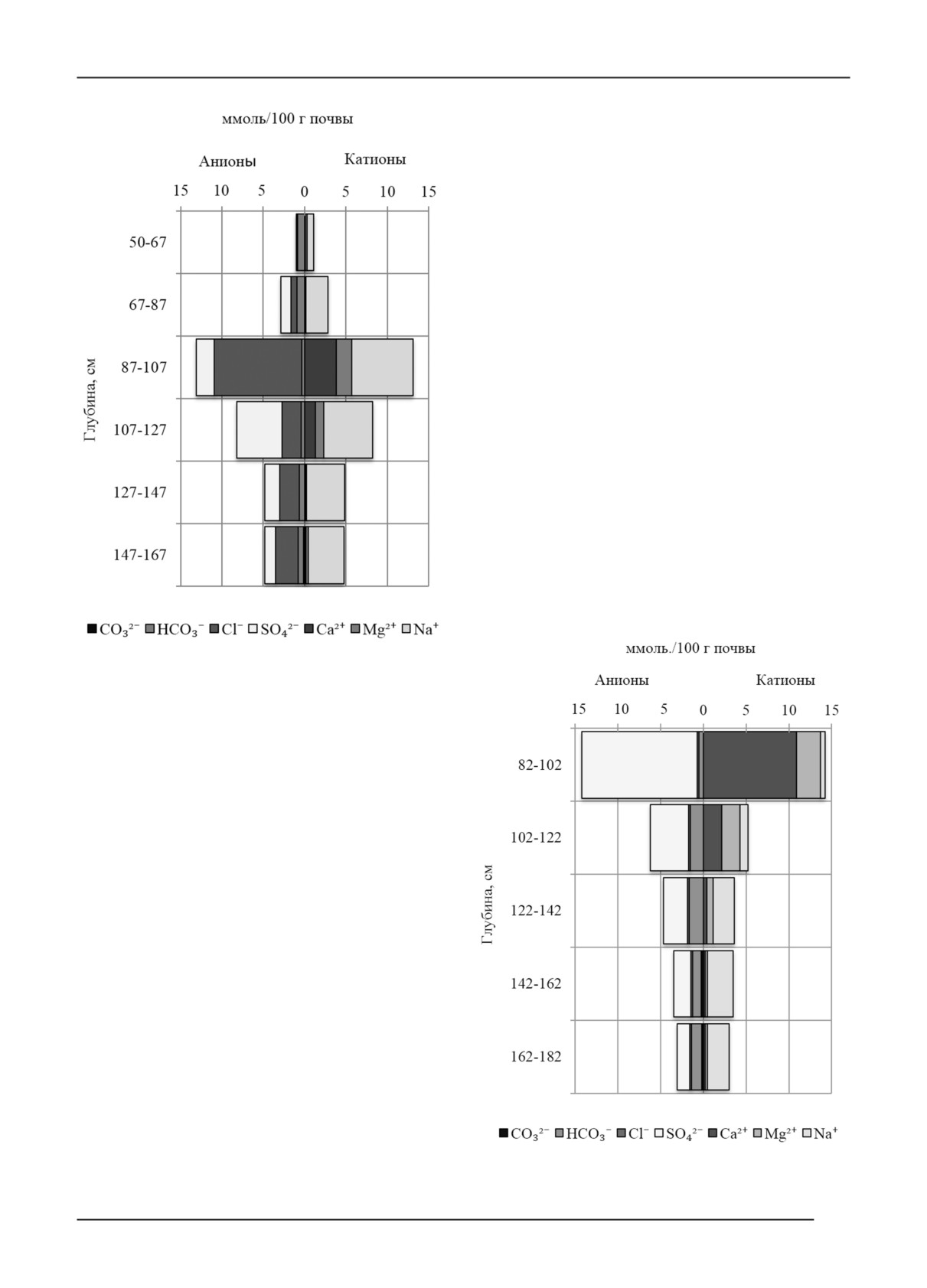

В результате исследований было выявлено развитие

зонте А/ составляло от 3659 до 1549 мг/кг почвы, что

процесса засоления в нижней части профиля почвы и

оценивалось как низкое и среднее содержание, в гори-

почвообразующей породы. Степень засоления изменя-

зонте А// оно варьировало от очень низкого до высокого

лась от слабой до сильной и очень сильной. При этом

и изменялось от 894 до 4045 мг/кг. Содержание гумуса

слабое засоление чаще всего соответствовало содово-

на таком уровне свидетельствует о частичной утрате по-

сульфатному и сульфатно-содовому типам, среднее,

чвой инертной части органического вещества вследствие

сильное и очень сильное - сульфатному, хлоридному

эрозионного выноса почвенных частиц и перемешивания

и хлоридно-сульфатному. Количество солей и их рас-

гумусового слоя с нижележащим менее гумусирован-

пределение по профилю почвы зависело от грануломе-

ным горизонтом, а также о потере трансформируемого

трического состава. В супесчаных, легкосуглинистых

органического вещества в результате его биологической

и среднесуглинистых горизонтах сумма солей была

минерализации [10]. При уменьшении его содержания

меньше, чем в тяжелосуглинистых и глинистых. Для

ниже минимальной величины (для почв черноземного

обследованной части солевого профиля характерна

ряда 3 %) восполнение органического вещества очень

смена химизма солей по анионному и катионному

затруднено [11].

составу в зависимости от глубины и растворимости.

Реакция среды в гумусовом слое черноземно-луговой

Гидрокарбонат-ионы присутствовали в количестве от

почвы варьировала в диапазоне от 6,55 до 7,30 ед. и со-

0,55 до 2,0 ммоль/100 г. Нормальная сода появлялась

ответствовала близкой к нейтральной и нейтральной. В

глубже 1 м (0,1…0,25 ммоль CO32-/100 г), а ее следы

средней и нижней части профиля она переходила в ще-

- с 0,5 м. При нейтральном типе засоления содержа-

лочной и сильнощелочной интервал, в связи с наличием

ние токсичных хлорид-ионов достигало 1,42…10,6

карбонатов в почвенной массе. Максимальную аккуму-

ммоль/100 г, сульфат-ионов, связанных с натрием и

ляцию карбонатов и соответственно сильнощелочную

магнием, - 3,99…16,6 ммоль/100 г.

реакцию среды (рН > 8,6 ед.) наблюдали в подпахотном

Распределение солей по профилю черноземно-

слое в среднем на глубине 22…87 см и в нижней части

луговой почвы было неравномерным. Максимальная

профиля на глубине 127…194 см. Распределение карбо-

их аккумуляция установлена в средней (72…92 см) и

натов по профилю почвы связано с гидротермическими

нижней (126…146 см) части почвенного профиля. По

условиями и изменениями капиллярной каймы грунто-

глубине залегания солевого горизонта были выделены

вых вод по сезонам года.

солончаковатые, глубокосолончаковатые и глубокоза-

При небольшом содержании гумуса и мощности

соленные почвенные разности. В солончаковатой почве

гумусово-аккумулятивных горизонтов почвенно-

очень сильная и сильная степень засоления наблюдалась

поглощающий комплекс (ППК) отличался высокой

в слое 87…127 см, слои 67…87 и 127 …167 см были

42

Российская сельскохозяйственная наука, 2022, № 6

чвенного покрова территории целесообразно провести

перезалужение участка многолетними травами.

Культуртехническое состояние поля хорошее, закоч-

каренность и залесенность на участке отсутствовали.

Таким образом, неиспользуемые в сельскохозяйствен-

ном производстве поля, расположенные на территории

Черлакского района представлены почвами низкого

уровня плодородия, большая часть которых засолена и

не имеет достаточной мощности гумусового горизонта

для создания пахотного слоя. В связи с близким располо-

жением полей с соленым озером Ульжай можно предпо-

ложить, что процессы засоления и осолонцевания могут

прогрессировать, поэтому целесообразно эту территорию

использовать как естественную кормовую базу.

На залежном участке, расположенном в пределах

Сибирской ОС Нововаршавского района, установлено

активное развитие процессов дефляции, дегумификации

и физической деградации гумусового слоя почвы. С

учетом животноводческой специализации хозяйства и

необходимости защиты почвенного покрова от развития

негативных процессов его целесообразно использовать

под культурный сенокос до восстановления показателей

физических свойств почв до оптимального уровня. Для

восстановления структуры и разуплотнения почвенной

массы в гумусовом слое, повышения содержания гумуса,

а также защиты почвы от дефляции необходимо про-

вести перезалужение участка. Для создания сенокоса с

густым и продуктивным травостоем рекомендован посев

многолетних злаково-бобовых трав. После восстановле-

ния физических свойств почвы участок можно исполь-

зовать под пашню в почвозащитных севооборотах.

Орошение территории не рекомендуется с целью

предотвращения развития вторичного засоления в верх-

Рис. 3. Солевой профиль черноземно-луговой

солончаковатой почвы.

слабо засолены (рис. 3). В составе солей преобладали

хлориды и сульфаты натрия, создавая хлоридный и

хлоридно-сульфатный тип засоления. В слое 50…87 см в

небольших количествах присутствовали щелочные соли,

бикарбонаты магния и натрия, определяя хлоридно-

содовый и содово-сульфатный натриевый. В аналогич-

ных почвенных разностях наблюдалось преобладание

сульфатов над хлоридами, вследствие чего тип засоления

по анионному составу менялся на содово-сульфатный.

В глубокозасоленной почве степень засоления менялась

по слоям от слабой до сильной, а тип засоления - с суль-

фатного магниево-кальциевого на содово-сульфатный

натриевый с появлением в составе солей карбонатов и

бикарбонатов натрия (рис. 4).

Тип засоления почвы в разных точках опробования

в пределах обследованной территории изменялся от

сульфатного, сульфатно-хлоридного и хлоридного до

содово-сульфатного и сульфатно-содового. Широкое

варьирование по глубине залегания солей, типу и сте-

пени засоления почвы на обследованной территории

обусловлено динамикой уровня грунтовых вод и капил-

лярной каймы, микрорельефом, особенностями состава

и строения почвообразующих пород. Почва на большей

части обследованной территории засолена в нижней

части профиля и в породе, поэтому при использовании

участка в богарных условиях или при создании дренажа

угрозы засоления корнеобитаемого слоя не будет.

Угодья на обследованной территории можно исполь-

зовать под пашню после восстановления физических

свойств почвы. Для прекращения дальнейшего развития

Рис. 4. Солевой профиль черноземно-луговой

физической и химической деградации и охраны по-

глубокосолончаковатой почвы.

43

Российская сельскохозяйственная наука, 2022, № 6

нем 0,5 м слое почвы. Повторное обводнение засоленных

5. Хитров Н.Б., Горохова И.Н., Кравченко Е.И. Комбина-

почвогрунтов на фоне отсутствия дренажа приведет к

ция засоленных почв северного склона возвышенности

дальнейшему поднятию к дневной поверхности легко-

Ергени после прекращения орошения // Бюллетень

растворимых солей, залегающих с 0,5…1,0 м, и засоле-

Почвенного института им. В.В. Докучаева. 2019. №

нию корнеобитаемого слоя и как следствие к эволюции

97. С. 52-90. doi: 10.19047/0136-1694-2019-97-52-90

почвы в солончаковую или солончак луговой.

6. Changes in the carbonate status of chernozems of

Azov region upon their conversion from cropland to

Литература.

long-term fallow / A. M. Bulysheva, V. A. Rusakov,

1. Постановление Правительства Российской Фе-

A. G.Ryumin, et al. // Eurasian Soil Science.

дерации от 27.10.2021 г. № 1832 «О внесении

2020. Vol. 53. № 8. С. 1182-1194. doi: 10.1134/

изменений в Государственную программу эффек-

s1064229320080025.

тивного вовлечения в оборот земель сельскохозяй-

7. Khitrov N.B., Rogovneva L.V. Five-year-long change in

ственного назначения и развития мелиоративного

the salinity of soils and sediments on rice fields of the

комплекса Российской Федерации». URL: https://

Кarkinit lowland after cessation of irrigation // Eurasian

docs.cntd.ru/document/603604725 (дата обращения:

Soil Science. 2021. Т. 54. № 1. С. 135-149. doi: 10.1134/

11.11.2022).

s106422932101004x.

2. Почвенно-агрохимическая характеристика Свет-

8. Орлов Д.С., Бирюкова О.Н., Розанова М.С. Дополни-

лоярского орошаемого участка в Волгоградской об-

тельные показатели гумусного состояния почв и их

ласти / И. Н. Горохова, Т. Н. Авдеева, Е. И. Панкова

генетических горизонтов // Почвоведение. 2004. №

и др. // Аридные экосистемы. 2019. Т. 25. № 1 (78).

8. С. 918-926.

С. 49-60. doi: 10.24411/1993-3916-2019-10044.

9. Трофимов И.Т. Засоленные почвы Алтайского края,

3. Сайб Е.А., Шапорина Н.А. Современное состояние и

их мелиорация и пути сельскохозяйственного ис-

перспективы орошаемого земледелия юга Западной

пользования: автореф. дис. … д-ра биол. наук. Ново-

Сибири // Международный журнал прикладных и

сибирск, 1990. 41 с.

фундаментальных исследований. 2019. № 4. С. 177-

10. Мамонтов В.Г., Родионова Л.П., Бруевич О.М.

183.

Уровни содержания лабильных гумусовых веществ

4. Gorokhova I.N., Khitrov N.B., Kravchenko E.I. Сhanges

в пахотных почвах // Известия ТСХА. 2009. № 4.

in soil salinity at the Chervlenoe irrigation massive

С. 121-123.

(Volgograd oblast) in a quarter of century // Eurasian

11. Когут Б.М. Оценка содержания гумуса в пахотных

Soil Science. 2020. Т. 53. № 4. С. 494-502. doi: 10.1134/

почвах России // Почвоведение. 2012. №9. С. 944-

s1064229320040067.

952.

Поступила в редакцию 09.08.2022

После доработки 21.09.2022

Принята к публикации 01.11.2022

44