Известия РАН. Серия географическая, 2023, T. 87, № 8, стр. 1131-1142

Географическое изучение беспроводной связи 6G: контуры будущих направлений

В. И. Блануца *

Институт географии им. В.Б. Сочавы СО РАН

Иркутск, Россия

* E-mail: blanutsa@list.ru

Поступила в редакцию 10.02.2023

После доработки 24.08.2023

Принята к публикации 22.09.2023

- EDN: HUJGKJ

- DOI: 10.31857/S2587556623080058

Аннотация

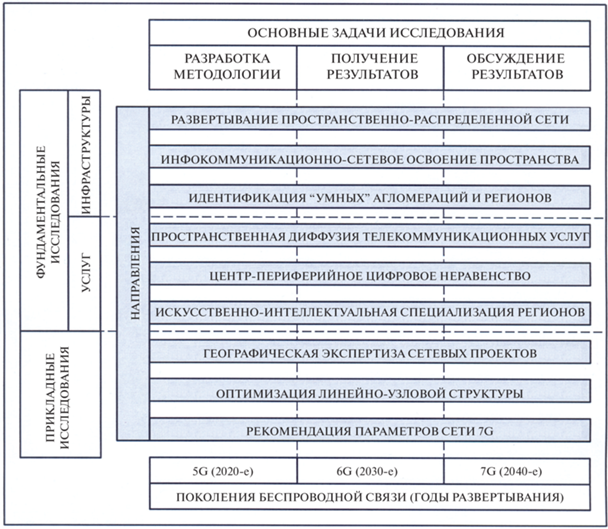

По существующим прогнозам, после 2030 г. будет развертываться интеллектуальная, трехмерная, сверхплотная, интегрированная, терабитовая, терагерцовая, тактильная и сенсорно-сканирующая система беспроводной связи шестого поколения (6G). Для нее будут весьма значимы пространственные особенности, что обусловливает необходимость географических исследований. Предпринята попытка определить будущие направления географического изучения сетей 6G на основе сравнения сетевых параметров с существующим опытом познания пространственно-временных особенностей развертывания информационно-коммуникационных сетей. Основное внимание уделено инфраструктуре и генерируемым ею телекоммуникационным услугам. К инфраструктуре отнесены облачные дата-центры, стационарные и мобильные базовые станции, абонентские и роботизированные устройства, излучающие поверхности, сенсоры и другие сетевые элементы. Будущие услуги будут представлены повсеместно подключенным искусственным интеллектом, сенсорным сканированием окружающей среды, голографическим телеприсутствием, расширенной реальностью, тактильной коммуникацией, трехмерным позиционированием и другими сервисами. Предложено развивать географические исследования по следующим направлениям: развертывание пространственно-распределенной сети, инфокоммуникационно-сетевое освоение пространства, идентификация “умных” агломераций и регионов, пространственная диффузия телекоммуникационных услуг, центр-периферийное цифровое неравенство и искусственно-интеллектуальная специализация регионов. Прикладные работы предлагается выполнять по географической экспертизе сетевых проектов, оптимизации линейно-узловой структуры и рекомендации параметров сети 7G. По каждому из девяти направлений приведены общая характеристика и возможное деление на частные направления. В рамках выделенных направлений показана предполагаемая периодизация основных задач исследования от разработки методологии географического познания сетей 6G в 2020-е годы к получению эмпирических результатов в 2030-е годы и последующему их обсуждению для перехода к 7G в 2040-е годы.

ВВЕДЕНИЕ

Эволюция беспроводной связи (мобильных сетей) происходит в соответствии с “правилом десятилетнего цикла” (Lu and Zheng, 2020): сети первого поколения (1G) разворачивались в 1980-е, 2G – в 1990-е, 3G – в 2000-е, 4G – в 2010-е годы, а последние два поколения будут разворачиваться в 2020-е (5G) и 2030-е (6G) годы. Географы изучали в основном 1G–4G (Блануца, 2022). По 5G только начали появляться первые публикации (Блануца, 2019; Flaherty et al., 2022; Oughton and Frias, 2018; Oughton and Russell, 2020; Stewart and Nickerson, 2021; Werner and Porczek, 2019), а мобильные сети 6G с географических позиций еще не анализировались. Расширяя технические представления о пространственных особенностях беспроводной связи шестого поколения (Lu and Zheng, 2020), целесообразно отметить зависимость направленности и последовательности развертывания будущих сетей от географической структуры системы расселения, что характерно для всех территориально-распределенных телекоммуникационных сетей (Блануца, 2016, 2019; Barroso and Martínez, 2004; Malecki, 2002), переход от двумерного (2D в 1G–5G) к трехмерному (3D) покрытию (Agarwal et al., 2021), замену сотовой структуры на сплошные излучающие поверхности (Chiwhane et al., 2022), повсеместное распространение и встраивание искусственного интеллекта в сети 6G, приводящее к формированию “умного пространства” (Kourtit and Nijkamp, 2018), и значимость географического положения устройств обработки данных в туманных вычислениях для поддержки 6G (Islam et al., 2023). Цель нашего исследования – определение будущих направлений географического изучения беспроводной связи 6G на основе сравнения ее параметров с мировым опытом познания пространственно-временных особенностей развертывания информационно-коммуникационных сетей.

Поскольку построение мобильных сетей 6G будет происходить в 2030-е годы, то в настоящее время можно говорить только о некоторых контурах будущих направлений. К другим ограничениям исследования можно отнести опору на преимущественно авторское обобщение мирового опыта географического изучения информационно-коммуникационных сетей (Блануца, 2016, 2019, 2022), использование современного взгляда на параметры будущей связи (при реализации очередного поколения происходит уточнение характеристик следующего поколения связи, что допускает перенос нереализованных возможностей 5G на 6G или появление новых требований к 6G), анализ только инфраструктуры и услуг. Не исключено, что будут также значимы культурно- и политико-географические последствия, но это, скорее всего, выяснится в ходе непосредственного развертывания сетей 6G в четвертом десятилетии XXI в. Инфраструктурно-сервисная ориентированность исследования дополнена попыткой наметить контуры возможных направлений для будущего практического применения результатов географического познания беспроводной связи шестого поколения. В каждом блоке – инфраструктура, услуги, прикладные работы – представлено по три основных направления, допускающих деление на ряд узкоспециализированных направлений. За рамками нашего исследования осталось рассмотрение сетей 6G как инструмента сбора и обработки географических данных.

СЕТЬ 6G КАК БУДУЩИЙ ОБЪЕКТ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Каждое новое поколение разрабатывается и внедряется для значительного улучшения существующих параметров связи. Некоторые из них принято считать ключевыми (значения по трем последним поколениям приведены в табл. 1). Пять из восьми ключевых параметров являются географически значимыми характеристиками: плотность мобильных устройств показывает степень информационной освоенности территории (Блануца, 2016), а плотность трафика – интенсивность процесса освоения в виде объема региональных информационных потоков (Блануца, 2019); мобильность устройств указывает на динамичность внутригородского и междугороднего взаимодействия географических систем (Li et al., 2021); величина задержки сигнала (время прохождения пакета данных от отправителя к получателю) зависит от расстояния и задает пространственные пределы взаимодействия городов, что позволяет идентифицировать “умные” городские агломерации (Блануца, 2019); точность локализации определяет степень детализации географических карт и возможности географических моделей, оперирующих данными геолокации (Блануца, 2022; Grujić et al., 2022; Werner and Porczek, 2019). Оставшиеся три параметра подробно рассмотрены в специальной литературе (Agarwal et al., 2021; Lu and Zheng, 2020; Zong et al., 2019).

Таблица 1.

Значения ключевых параметров для беспроводной связи 4G, 5G и 6G

| Параметр | 4G | 5G | 6G |

|---|---|---|---|

| Пиковая скорость передачи данных, Гбит/с | 0.1 | 20 | 1000 |

| Плотность трафика, Мбит/с/км2 | 0.1 | 10 | 1000 |

| Плотность подключения, устройств/км2 | 105 | 106 | 107 |

| Мобильность устройств, км/ч | 350 | 500 | 1000 |

| Задержка сигнала, мс | 10 | 1 | 0.1 |

| Точность локализации в городе, м | 50 | 10 | 1 |

| Энергоэффективность, кратность | 1× | 10× | 100× |

| Спектральная эффективность, кратность | 1× | 3× | 15× |

Достижение заданных параметров происходит благодаря внедрению новых технологий. При переходе от 5G к 6G наиболее революционное воздействие на систему беспроводной связи окажут следующие технологии: искусственный интеллект на основе машинного обучения, делающий мобильную сеть распределенным интеллектом (Agarwal et al., 2021; Lu and Zheng, 2020; Zong et al., 2019); интеграция сенсорного сканирования и связи, позволяющая всем элементам сети считывать информацию с окружающей среды (Lu and Zheng, 2020); связь в терагерцовом диапазоне, увеличивающая пропускную способность сети, и с помощью видимого света, позволяющая исключить электромагнитное излучение и ограничения лицензируемого спектра (Agarwal et al., 2021; Zong et al., 2019); создание сверхмалых сот и излучающих поверхностей (Lu and Zheng, 2020), повышающих качество связи; трансфер энергии по каналам связи (Lu and Zheng, 2020; Zong et al., 2019); распределение вычислений и данных (Islam et al., 2023), уменьшающее нагрузку на магистральные линии связи; передача голографических изображений (Akyildiz and Guo, 2022) и тактильных ощущений (Zhu, 2022).

Если удастся реализовать и согласовать между собой новые технологии в сочетании с модернизацией современных технологий, то после 2030 г. сформируется интеллектуальная, самоорганизующаяся, повсеместная, интегрированная (объединение наземных, воздушных, спутниковых, надводных и подводных сетей), сверхскоростная (более 1 Тбит/с), терагерцовая, сверхплотная (более 100 мобильных устройств на кубический метр), тактильная (передача ощущений), сенсорно-сканирующая (использование устройств для считывания параметров окружающей среды) и преимущественно межмашинная (обмен данными между географически распределенными техническими устройствами) система беспроводной связи. Для географов такая система будет интересна как генератор географических данных, пространственно-распределенная инфраструктура и основа для предоставления высокотехнологичных услуг.

Получение данных от сканирующей сети мобильной связи выходит за рамки нашего исследования, а инфраструктура представлена облачными центрами обработки данных или дата-центрами (Amoore, 2018), периферийными серверами (Islam et al., 2023), стационарными базовыми станциями и антеннами, мобильными станциями (наземными, надводными и подводными транспортными средствами, беспилотными летательными аппаратами – БПЛА – и спутниками), излучающими поверхностями, полями узконаправленных лучей, магистральными оптоволоконными линиями связи (Malecki, 2002; Saunavaara and Salminen, 2023), центрами управления, сенсорами, пользовательскими (абонентскими) устройствами, производственными (роботизированными) устройствами, автономными транспортными средствами и другими сетевыми элементами (Agarwal et al., 2021; Lu and Zheng, 2020; Zong et al., 2019). К услугам беспроводной связи 6G можно отнести повсеместно подключенный искусственный интеллект, повсеместное беспроводное сенсорное сканирование, голографическое телеприсутствие, расширенную реальность (объединение физического и виртуального миров), телехирургию, тактильную коммуникацию, трехмерное позиционирование, 3D-картографирование, видео 360°, беспроводную передачу энергии, межмашинное взаимодействие высокоскоростных автономных транспортных средств, безопасный “умный город”, “цифровые двойники” (виртуальные копии сложных объектов типа города или региона, которые можно изучать в режиме реального времени без физического вмешательства в их функционирование), интеллектуальные импланты и другие сервисы (Agarwal et al., 2021; Chiwhane et al., 2022; Lu and Zheng, 2020; Zong et al., 2019; Zhu, 2022). Возможно, не все перечисленные услуги удастся предоставить в сети 6G и тогда они перейдут в 7G, или наоборот – прогресс по некоторым технологиям будет столь стремительным, что появятся принципиально новые услуги – например, квантовая связь (Bassoli et al., 2021).

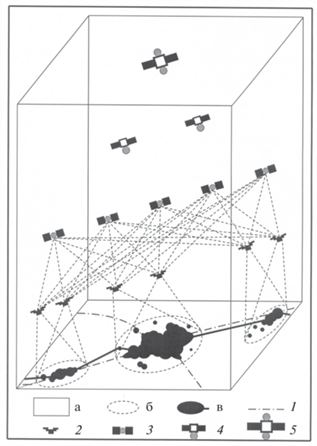

НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ИССЛЕДОВАНИИ ИНФРАСТРУКТУРЫ

При географическом изучении информационно-коммуникационной инфраструктуры до эпохи 6G основное внимание уделялось размещению и взаимодействию линий и узлов связи в территориально (акваториально)-распределенной сети (Блануца, 2016, 2019; Malecki, 2002; Oughton and Russell, 2020; Saunavaara and Salminen, 2023). На инфраструктурном уровне отличительной особенностью шестого поколения беспроводной связи будет формирование пространственно-распределенной (трехмерной) сети с преобладающим взаимодействием через радиосвязь, для чего в качестве базовых станций станут применяться наземные антенны в огромном количестве, излучающие поверхности и транспортные средства, а также БПЛА и спутники на различных околоземных орбитaх (рис. 1). Для построения интегрированных трехмерных сетей, включая надводные и подводные мобильные станции, потребуется решить множество проблем создания, согласования и синхронизации разнотипных устройств (Mehta et al., 2022; Ye et al., 2022). В итоге получится совершенно новая инфраструктура, которую географы еще не изучали. Заранее определить все будущие направления исследования инфраструктуры не представляется возможным, но, опираясь на обобщающие публикации по географии связи (Блануца, 2016, 2019, 2022; Kellerman, 1984), можно предположить, что в первую очередь будут изучаться процессы развертывания сети, освоения пространства и агломерирования городов.

Рис. 1.

Схема покрытия трехмерного пространства беспроводной связью 6G. Покрытие спутниковой (а), авиационной (б) и наземной (в) связью. Элементы системы связи: волоконно-оптическая линия (1), беспилотный летательный аппарат (2), спутники на низкой (3), средней (4) и геостационарной (5) орбитах. Составлено автором.

Развертывание пространственно-распределенной сети. Относительно сетей связи развертывание является одним из наиболее географически выраженных процессов (Блануца, 2016, 2019; Barroso and Martínez, 2004; Sawada et al., 2006). Последовательное создание узлов и линий связи приводит к подключению к расширяющейся сети новых территорий, что характеризуется различными географическими особенностями. Например, при изучении развертывания почтовых сетей Сибири (Блануца, 2016) были предложены два индекса фронтирности, воспроизводящие пошаговую последовательность разрастания сети с момента создания первого узла, что позволило выявить шесть географических особенностей, приводящих к 16 последствиям. Гораздо больше географических закономерностей и специфических территориальных структур выявлено при изучении развертывания (эволюции) транспортных сетей (Тархов, 2005). Однако в подобных исследованиях сеть была стационарной, двумерной и редко измеряемой (один раз в год или месяц).

При переходе к беспроводной связи 6G потребуется разработка новой методологии изучения мобильных, трехмерных и постоянно измеряемых (в режиме реального времени) сетей, что приведет к формированию нового направления географических исследований. Предстоит выяснить, от чего зависят скорость и направление трехмерного развертывания, каковы типичные пространственные структуры сверхплотных сетей, возможна ли периодизация характера расширения сетей и как она проявляется в различных географических местах, какие факторы влияют на пространственную дифференциацию и существуют ли трехмерные сетевые районы. Ответы на эти и другие вопросы будут способствовать становлению как нового исследовательского направления в целом, так и ряда частных направлений. Одним из таковых может стать географическое изучение развертывания сети облачных центров обработки данных. Возможно, это будет сделано в рамках формирующейся “облачной географии” (Amoore, 2018), которая к настоящему времени занимается преимущественно политико-географическими вопросами (Atkins, 2021). Другое частное направление – изучение развертывания туманных центров (серверов) обработки данных (Islam et al., 2023), функционально располагающихся между облачными и граничными системами вычисления и хранения данных.

Инфокоммуникационно-сетевое освоение пространства. Опираясь на географическую концепцию хозяйственного освоения территории (Космачев, 1974) и принципы построения показателей освоенности (Никульников, 1976), было сформулировано представление об освоении территории информационно-коммуникационными сетями (Блануца, 2016). Однако, как изначально при развертывании, сети были стационарными, двумерными и редко измеряемыми. К этому добавились ограничения по показателям освоенности: преимущественно оценивалась насыщенность территории элементами сети, тогда как при исследовании современных телекоммуникационных систем предпочтение отдается интенсивности функционирования элементов (Grujić et al., 2022; Li et al., 2021). Поэтому для изучения освоенности трехмерного пространства беспроводной связью 6G потребуется разработать систему постоянной оценки (в режиме реального времени) интенсивности функционирования сети в каждом сегменте пространства при разных скоростях и направлениях перемещения большого количества подвижных базовых станций и еще большего числа мобильных устройств, и представить ее в виде интегрального или многофакторного индекса инфокоммуникационно-сетевой освоенности. Отдельные исследовательские вопросы возникнут при оценке повторного освоения пространства новыми видами телекоммуникаций (например, квантовой связью) с учетом ускорения или замедления их внедрения в зависимости от функционирования существующих видов. В качестве частных направлений могут выступать географические исследования освоения пространства голографической (Akyildiz and Guo, 2022), тактильной (Zhu, 2022) и другими видами связи.

Идентификация “умных” агломераций и регионов. Повсеместная установка в городе различных стационарных и мобильных датчиков, подключенных к Интернету вещей, генерация ими большого объема данных и автоматическая обработка этих данных для принятия управленческих решений позволяет говорить о становлении “умных” городов. Обобщение географических подходов к изучению таких городов было сделано ранее (Блануца, 2022, с. 48–57) и касалось реализации городских инициатив преимущественно на основе сетей 3G–4G. Масштабирование идей “умного” города привело к появлению концепций “умного региона” (Morandi et al., 2016), “умного пространства” (Kourtit and Nijkamp, 2018), “умной территории” (Navio-Marco et al., 2020) и “географически умного урбанизма” (Fard, 2020), а переход на платформу беспроводной связи 5G – концепции “умных” агломераций и регионов, выделяемых по изохронам задержки сигнала из центра агломерации в 1 и 10 мс (Блануца, 2018, с. 127–135).

При будущей связи 6G городские агломерации станут объемными (трехмерными), пульсирующими (суточное и сезонное перераспределение траекторий движения и плотности БПЛА на окраинах агломерации будет приводить к смещению границ терабитовой связи со сверхмалой задержкой), многоядерными (на смену классическому представлению о городе-центре агломерации придет структура из нескольких удаленных друг от друга сверхплотных сфер – в проекции более 100 устройств на 1 м2) и облачно-туманными (распределение вычислений и хранения данных между одним облачным центром обработки данных, рядом полупериферийных туманных серверов и огромным количеством периферийных устройств). “Умный” регион как зона влияния агломерации значительно усложнится (по сравнению с 5G) за счет множества низкоорбитальных спутников, региональных и местных группировок БПЛА и переоборудования автомобильных магистралей в излучающие поверхности, что приведет к новой пространственной организации общества в пределах таких регионов. Все это потребует географического осмысления и формирования нового научного направления со своей методологией идентификации агломераций и регионов будущего. Более специализированные задачи (к примеру, агломерирование поселений на основе межмашинного, тактильного или других взаимодействий) могут решаться в рамках частных направлений.

БУДУЩЕЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ УСЛУГ

Пространственная диффузия телекоммуникационных услуг. Концепция пространственной диффузии инноваций (Hägerstrand, 1967) получила широкое распространение в географических исследованиях, включая анализ распространения цифровых нововведений (Блануца, 2022, с. 71–85). Однако среди проанализированных инноваций не было сервисов на платформе 5G и тем более 6G. Это позволяет утверждать, что в связи с предоставлением принципиально других услуг (относительно 3G–4G) предстоит разработать новое географическое направление диффузионных исследований. На сегодня никто не знает, подойдут ли модели контагиозной, иерархической и сетевой диффузии (Блануца, 2016, с. 98–122) для изучения проникновения, например, голографической связи. Возможно, инфильтрация подобных инноваций будет осуществляться по иной пространственной логике. Предстоит также выяснить: почему инновационные волны из одних частей трехмерного пространства направляются в другие части, обходя третьи части; каковы факторы ускорения или замедления распространения инноваций; может ли адаптация одних услуг препятствовать инфильтрации других сервисов; возможен ли эффект волнового резонанса; образуются ли пространственные барьеры и фильтры, и в чем причины их возникновения и исчезновения; генерируются ли повторные и отраженные инновационные волны. На эти и другие вопросы можно получить ответы только после реального развертывания сетей 6G и предоставления на их основе новых телекоммуникационных услуг. Кроме изучения всего спектра сервисов допустимы частные направления, нацеленные на познание диффузионных процессов при предоставлении услуг только, к примеру, межмашинной, голографической или тактильной связи.

Центр-периферийное цифровое неравенство. Соотношение между центром и периферией в различных проявлениях представляет интерес для географов (Грицай и др., 1991). В информационно-коммуникационных сетях XIX–XX вв. периферией считались узлы, географически удаленные от центров обработки информации (Блануца, 2016; Wenzlhuemer, 2007), а в конце XX – начале XXI в. – функционально удаленные территории (Блануца, 2022, с. 116–122). Это привело к появлению инфокоммуникационно-географического феномена “периферия в центре” (Calabrese, 1991). Таким образом, в разных местах могут формироваться телекоммуникационные ситуации “как в центре” и “как на периферии” (Блануца, 2022). Наличие такой дифференциации приводит к цифровому неравенству, которое для оптоволоконной сети России с подключением городов к мобильной связи 3G–4G было рассмотрено ранее (Блануца, 2019). Еще большее неравенство ожидается в случае подключения отечественных городов к мобильной связи 5G (Блануца, 2022, с. 113). При этом надо учитывать, что цифровое неравенство проявляется в разной форме – как “доступ”, “использование, навыки” и “результаты” (Van Dijk, 2020).

Неравномерное пространственно-временное развертывание беспроводной связи 6G приведет в первую очередь к неодинаковому доступу пользователей – людей и машин – к сети. Дальнейшее освоение пространства будет способствовать выравниванию доступа, но возникнут проблемы использования сети. Это будет проявляться в том, что в одних частях пространства предоставляется весь спектр телекоммуникационных услуг эпохи 6G, в других – ограниченный набор услуг, а в каких-то третьих частях – единичные услуги. Так сформируются центр, полупериферия и периферия как трехмерные облачно-туманные сервисные образования. Неустойчивость этих образований во времени будет зависеть от очередности внедрения новых видов связи. Например, центр, выделяемый по первоначальному пакету услуг, в случае появления новой услуги (например, тактильной связи) может разделиться на две части – новый центр (все услуги) и новую полупериферию (прежние услуги без тактильной связи), а старые полупериферия и периферия превратятся в новую периферию. Для идентификации центр-периферийных пространств и измерения цифрового неравенства между ними потребуется разработать новое направление географических исследований. Тогда частными направлениями станут работы по возможностям предоставления отдельных услуг в разных частях пространства и возникающему при этом моносервисному неравенству.

Искусственно-интеллектуальная специализация регионов. В беспроводной связи 6G искусственный интеллект станет повсеместным, пронизывающим все предлагаемые телекоммуникационные услуги. С другой стороны, эта повсеместность станет весьма специфической по причине необходимости поддержания высокого качества связи (особенно скорости и задержки) за счет географического распределения вычислений и хранения данных в иерархии “облако–туман–граничные устройства” и пространственного чередования сверхплотных сетей (в местах повышенной концентрации устройств) с разреженными сетями (в остальных местах). Возникнет ситуация, когда в разных частях пространства будут применяться различные алгоритмы интеллектуального анализа данных и храниться разные наборы данных. Это приведет к специализации трехмерных цифровых регионов на неодинаковых сочетаниях искусственно-интеллектуальных услуг. Для выявления, объяснения и прогнозирования такой специализации потребуется создать новое научное направление. Возможно, оно будет связано с переосмыслением концепции “умной специализации” (Dziembała and Talar, 2021), согласно которой предлагается развивать собственные конкурентные преимущества региона. В качестве частных направлений могут выступить географические исследования специализации регионов на отдельных интеллектуальных услугах.

ПРИКЛАДНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ СЕТИ 6G

Результаты географического изучения инфраструктуры и услуг беспроводной связи 6G, полученные при реализации отмеченных выше направлений, могут иметь практическое значение при подготовке, проведении и корректировке региональной политики развертывания телекоммуникационных сетей. Не исключено, что для усиления этого вектора потребуется вновь обратиться к некоторым идеям конструктивной географии (Герасимов, 1976). Кроме акцентирования внимания на необходимости внедрения результатов фундаментальных исследований, целесообразно развивать те географические направления, которые наиболее приближены к прикладным работам. Среди них, по мнению автора, следует особо выделить три направления.

Географическая экспертиза сетевых проектов. Советские географы участвовали в экспертизе различных народнохозяйственных проектов, но это были узкоспециализированные оценки отдельных специалистов. Теоретическое осмысление сущности подобной работы было сделано в концепции “географической экспертизы” (Космачев, 1981). Положения этой концепции и ее последующие расширения (Блануца, 2021) могут использоваться в будущем при экспертизе национального и региональных проектов развертывания сетей 6G в России. Выявление “дефектов пространственной информации” (Космачев, 1981) предстоит адаптировать к условиям развертывания трехмерных, интеллектуальных, высокоскоростных и сверхплотных беспроводных систем 6G при непрерывном потоке “больших данных” и пространственном распределении вычислений и хранения данных, что приведет к формированию нового направления географической экспертизы. Имеющаяся методология экспертизы оптоволоконных и мобильных сетей до 5G включительно (Блануца, 2021) не гарантирует комплексную географическую оценку проектов развертывания принципиально новых систем связи. Потребуются другие алгоритмы интеллектуального географического анализа данных и способы географической верификации проектов (моделей) трехмерного развертывания сети на национальном и региональных уровнях. Наверное, кроме общей методологии экспертизы всех сетевых проектов необходимо будет создать частные направления географической верификации моделей развертывания, например, группировок низкоорбитальных спутников и БПЛА, тактильной и голографической связи.

Оптимизация линейно-узловой структуры. Так сложилось в общественной географии, что очень редко встречаются предложения по созданию (трассировке, местоположению) новых линий и узлов связи на основе оптимизации (улучшения) некоторых ключевых параметров (Блануца, 2022; Kim and O’Kelly, 2009). Данную негативную ситуацию (в плане внедрения результатов географических исследований в практику народнохозяйственного планирования и управления) предстоит исправить при формировании сетей 6G, для которых очень важны пространственные особенности (Lu and Zheng, 2020). Однако существующий методический аппарат географов не нацелен на формулировку и решение задач оптимизации линейно-узловой структуры систем связи. Тем более, что эта структура будет трехмерной и мобильной. Поэтому потребуется сформировать новое направление географических исследований с частными направлениями оптимизации размещения облачных дата-центров, сфер повышенной концентрации БПЛА, линейных излучающих поверхностей и других элементов будущей беспроводной связи.

Рекомендация параметров сети 7G. При внедрении сетей очередного поколения выяснялось, что не все предлагаемые новации получается запустить, и тогда нереализованные идеи переносились на следующее поколение. Кроме этого, многие инициативы для беспроводной связи 6G постепенно разрабатывались (разрабатываются) в период развертывания 4G–5G. Скорее всего, общее представление о необходимом наборе технологий для реализации 5G–6G уже сформулировано и географам будет очень сложно предложить новые параметры связи. Впрочем, это не исключает необходимость таких попыток. Совершенно иная ситуация складывается с концепцией мобильных сетей 7G. Здесь все очень неопределенно (Chiwhane et al., 2022; Shoewu et al., 2020) и у географов имеется еще некоторое время (примерно до 2035–2040 гг.) для выработки своих рекомендаций. Возможно, получится реализовать идею создания “географически-интеллектуальных динамически-конфигурируемых сверхплотных сетей нового поколения (7G)” (Блануца, 2022, с. 38). Тогда это можно считать общим направлением, которое может быть дополнено отдельными предложениями (частными направлениями) по параметрам, к примеру, максимальной и минимальной плотности сети, допустимой удаленности между сверхплотными сферами и позволительного пространственного цифрового неравенства.

В рамках каждого из девяти направлений может проводиться множество географических исследований с решением различных задач, некоторые из которых являются основными. Таковыми могут быть разработка методологии, получение эмпирических результатов и их обсуждение. Скорее всего, эти три задачи будут последовательно решаться в десятилетия до, во время и после развертывания сетей 6G (рис. 2), что не исключает, например, совершенствование методологии и обсуждение промежуточных результатов в 2030-е годы. При этом в ходе изучения практики развертывания анализируемых сетей возможно формирование дополнительных научных направлений.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Сравнение существующей методологии географического изучения телекоммуникационных сетей – фиксированных и мобильных 2G–5G – с параметрами беспроводной связи 6G позволило наметить девять направлений будущих исследований. Поскольку развертывание сетей 6G произойдет примерно после 2030 г., то были намечены только некоторые контуры возможных направлений и сделаны предположения по их делению на частные направления. Эти предварительные оценки необходимы для разработки стратегии модернизации методологии социально-экономической географии для решения задач пространственно-временного развертывания будущих систем связи. Сейчас еще рано говорить о том, будут ли это отдельные разрозненные направления в рамках географии связи или информационно-сетевой географии (Блануца, 2019), или потребуется создание специальной научной дисциплины. Так или иначе, географы столкнутся с принципиально новыми – трехмерными, интеллектуальными и очень мобильными – объектами исследования, что заставляет заранее начать готовиться к изучению новой территориальной организации общества. По мере развертывания сетей 5G и тестирования 6G во второй половине 2020-х годов целесообразно провести обобщение первых географических исследований рассматриваемых процессов, чтобы к 2030 г. определиться с нерешенными проблемами и, возможно, наметить дополнительные направления.

Список литературы

Блануца В.И. Развертывание информационно-коммуникационной сети как географический процесс (на примере становления сетевой структуры сибирской почты). М.: ИНФРА-М, 2016. 246 с.

Блануца В.И. Информационно-сетевая география. М.: ИНФРА-М, 2019. 243 с.

Блануца В.И. Географическая экспертиза стратегий экономического развития России. М.: ИН-ФРА‑М, 2021. 198 с.

Блануца В.И. Общественная география: цифровые приоритеты XXI века. М.: ИНФРА-М, 2022. 252 с.

Герасимов И.П. Советская конструктивная география: задачи, подходы, результаты. М.: Наука, 1976. 208 с.

Грицай О.В., Иоффе Г.В., Трейвиш А.И. Центр и периферия в региональном развитии. М.: Наука, 1991. 168 с.

Космачев К.П. Пионерное освоение тайги (экономико-географические проблемы). Новосибирск: Наука, 1974. 144 с.

Космачев К.П. Географическая экспертиза (методологические аспекты). Новосибирск: Наука, 1981. 109 с.

Никульников Ю.С. Оценка хозяйственной освоенности территории – анализ, новые принципы конструкции показателя // Доклады Института географии Сибири и Дальнего Востока. Иркутск, 1976. Вып. 50. С. 27–36.

Тархов С.А. Эволюционная морфология транспортных сетей. Смоленск–М.: Изд-во “Универсум”, 2005. 384 с.

Agarwal A., Mohanta C., Misra G. Principle of 6G wireless networks: Vision, challenges and applications // J. Information Technology and Digital World. 2021. Vol. 3 (4). P. 243–258.

Akyildiz I.F., Guo H. Holographic-type communication: A new challenge for the next decade // ITU J. on Future and Evolving Technologies. 2022. Vol. 3 (2). P. 421–442.

Amoore L. Cloud geographies: Computing, data, sovereignty // Progress in Human Geography. 2018. Vol. 42 (1). P. 4–24.

Atkins E. Tracing the “cloud”: Emergent political geographies of global data centers // Political Geography. 2021. Vol. 86. P. 102306.

Barroso J.L.G., Martínez J.P. The geography of the digital divide: Broadband deployment in the Community of Madrid // Universal Access in the Information Society. 2004. Vol. 3 (3). P. 264–271.

Bassoli R., Boche H., Deppe C., Ferrara R., Fitzek F.H.P., Janssen G., Saeedinaeeni S. Quantum Communication Networks. Cham: Springer, 2021. 229 p.

Calabrese A. The periphery in the center: The information age and the “good life” in rural America // Int. Communication Gazette. 1991. Vol. 48 (2). P. 195–128.

Chiwhane J.A., Yadav L.N., Rakhade V.M. A review of future mobile technologies and 4G, 5G, 6G, 7G // Int. J. of Advanced Research in Computer and Communication Engineering. 2022. Vol. 11 (12). P. 84–90.

Dziembała M., Talar S. The role of ICT in smart specialization of EU regions // J. Business Economics and Management. 2021. Vol. 22 (6). P. 1512–1530.

Fard A. Cloudy landscapes: On the extended geography smart urbanism // Telematics and Informatics. 2020. Vol. 55. P. 101450.

Flaherty E., Sturm T., Farries E. The conspiracy of Covid-19 and 5G: Spatial analysis fallacies in the age of data democratization // Social Science & Medicine. 2022. Vol. 293. P. 114546.

Grujić N., Brdar S., Osinga S., Hofstede G.J., Athanasiadis I.N., Pljakić M., Obrenović N., Govedarica M., Crnojević V. Combining telecom data with heterogeneous data sources for traffic and emission assessments – An agent-based approach // Int. J. Geo-Information. 2022. Vol. 11. P. 366.

Hägerstrand T. Innovation Diffusion as a Spatial Process. Chicago: The Univ. of Chicago, 1967. 350 p.

Islam M.M., Ramezani F., Lu H.Y., Naderpour M. Optimal placement of applications in the fog environment: A systematic literature review // J. of Parallel and Distributed Computing. 2023. Vol. 174. P. 46–69.

Kellerman A. Telecommunications and the geography of metropolitan areas // Progress in Human Geography. 1984. Vol. 8 (2). P. 222–246.

Kim H., O’Kelly M.E. Reliable p-hub location problems in telecommunication networks // Geographical Analysis. 2009. Vol. 41 (3). P. 283–306.

Kourtit K., Nijkamp P. Smart cities in smart space: A regional science perspective // Scienze Regionali. Italian J. Regional Science. 2018. Vol. 17 (1). P. 105–114.

Li M., Gao S., Lu F., Liu K., Zhang H., Tu W. Prediction of human activity intensity using the interactions in physical and social spaces through graph convolutional networks // Int. J. Geographical Information Science. 2021. Vol. 35 (12). P. 2489–2516.

Lu Y., Zheng X. 6G: A survey on technologies, scenarios, challenges, and the related issues // J. Industrial Information Integration. 2020. Vol. 19. P. 100158.

Malecki E.J. The economic geography of the internet’s infrastructure // Economic Geography. 2002. Vol. 78 (4). P. 399–424.

Mehta P.L., Kumar A., Mohammad B., Prasad R. A technological and business perspective on connected drones for 6G and beyond mobile wireless communications // Wireless Personal Communications. 2022. Vol. 127. P. 2605–2624.

Morandi C., Rolando A., di Vita S. From Smart City to Smart Region: Digital Services for an Internet of Places. Milan: Springer–Verlag, 2016. 103 p.

Navio-Marco J., Rodrigo-Moya B., Gerli P. The rising importance of the “Smart territory” concept: Definition and implications // Land Use Policy. 2020. Vol. 99 (1). P. 105 003.

Oughton E.J., Frias Z. The cost, coverage and rollout implications of 5G infrastructure in Britain // Telecommunications Policy. 2018. Vol. 42 (8). P. 636–652.

Oughton E.J., Russell T. The importance of spatio-temporal infrastructure assessment: Evidence for 5G from the Oxford-Cambridge arc // Computer, Environment and Urban Systems. 2020. Vol. 83. P. 101515.

Saunavaara J., Salminen M. Geography of the global submarine fiber-optic cable network: The case for Arctic Ocean solutions // Geographical Review. 2023. Vol. 113 (1). P. 1–19.

Sawada M., Cossette D., Wellar B., Kurt T. Analysis of the urban/rural broadband divide in Canada: Using GIS in planning terrestrial wireless deployment // Government Information Quarterly. 2006. Vol. 23 (3–4). P. 454–479.

Shoewu O., Akinyemi L.A., Ayangbekun O.J. Insights into the development trends in 7G mobile wireless networks // J. Advancement in Engineering and Technology. 2020. Vol. 8 (1). P. 1–4.

Stewart J., Nickerson C. Costs and benefits of 5G geographical coverage in Europe. Cambridge, UK: Analysis Mason Ltd., 2021. 20 p.

Van Dijk J. The Digital Divide. Cambridge: Polity Press, 2020. 208 p.

Wenzlhuemer R. The dematerialization of telecommunication: Communication centers and peripheries in Europe and the world, 1850–1920 // J. Global History. 2007. Vol. 2 (3). P. 345–372.

Werner P.A., Porczek M. Spatial patterns of development of mobile technologies for 5G networks // Computational Science and Its Applications – ICCSA 2019. Cham: Springer, 2019. P. 448–459.

Ye N., Yu J., Wang A., Zhang R. Help from space: Grant-free massive access for satellite-based IoT in the 6G era // Digital Communications and Networks. 2022. Vol. 8 (2). P. 215–224.

Zhu Y. Tactile communication: Making communication technology warmer and more emotional // Proceedings of the 5th International Conference on Information Science and Systems. Beijing: Association for Computing Machinery, 2022. P. 43–48.

Zong B., Fan C., Wang X., Duan X., Wang B., Wang J. 6G technologies: Key drivers, core requirements, system architectures, and enabling technologies // IEEE Vehicular Technology Magazine. 2019. Vol. 14 (3). P. 18–27.

Дополнительные материалы отсутствуют.

Инструменты

Известия РАН. Серия географическая