Российские нанотехнологии, 2022, T. 17, № 6, стр. 853-857

ВИЗАНТИЙСКИЙ ПОЛИКАНДИЛОН X–XIII ВЕКОВ ИЗ ГЛАВНОЙ БАЗИЛИКИ ГОРОДА НА ПЛАТО ЭСКИ-КЕРМЕН

Э. А. Хайрединова 1, *, А. В. Антипенко 1, А. И. Айбабин 1

1 Институт археологии Крыма РАН

Симферополь, Россия

* E-mail: khairedinovaz@rambler.ru

Поступила в редакцию 06.06.2022

После доработки 06.06.2022

Принята к публикации 20.06.2022

Аннотация

Представлены результаты исследования состава сплава фрагментов поликандилона, найденных в 2020–2021 гг. на плато Эски-Кермен в слое разрушения конца XIII в. на площади перед главной городской базиликой. Подтверждено предположение о принадлежности этих фрагментов одному осветительному прибору. Проведен сравнительный анализ состава металла аналогичных изделий, происходящих из других регионов Византийской империи. Установлено, что сплавы изученных фрагментов фигурных деталей из Эски-Кермена и аналогичных по форме византийских поликандилонов близки по рецептуре.

ВВЕДЕНИЕ

В конце VI в. в результате предпринятой византийским императором Маврикием реформы системы управления владениями империи в Юго-Западном Крыму на плато Эски-Кермен была сооружена крепость. В ее центре возвели большую трехнефную базилику, выходившую западным фасадом на просторную площадь, соединявшуюся с южными крепостными воротами широкой улицей (рис. 1). Со временем крепость эволюционировала в провинциальный византийский город, просуществовавший до конца XIII в. На протяжении всего времени его существования базилика оставалась главным храмом, в котором совершались не только богослужения и религиозные обряды, но и проходили собрания горожан и хранились весовые и метрические стандарты [1, с. 11]. Базилика была разграблена и погибла в пожаре во время набега на город войска Ногая в 1299 г. Ее руины почти полностью раскопаны в 1930 г. экспедицией под руководством Ф.И. Шмита [1, с. 6]. Из-за плохой сохранности памятника особый интерес представляет изучение находок, позволяющих реконструировать внутреннее убранство некогда богатого главного городского храма.

Рис. 1.

План центральной части средневекового города на плато Эски-Кермен с главной базиликой и площадью перед ней. Черными кружками обозначены места находок обломков поликандилона; а – 1930 г., б – 1979–1980 гг., в – 2018–2021 гг.; номера находок на плане соответствуют номерам предметов на рис. 2.

В 2020–2021 гг. на площади перед базиликой в слое разрушения конца XIII в. и в грунте над перекрытием двух плитовых могил XIV в., впущенных в этот слой, на большом расстоянии друг от друга найдены четыре фрагмента фигурных деталей (рис. 1, 1–4; 2, 1–4), которые, предположительно, принадлежали одной люстре, сделанной из бронзы в виде ажурного диска с полусферической центральной частью (рис. 2а) [2, рис. 96, 1 ]. Такие осветительные приборы использовались в церквях. Согласно типиконам и описям церковного имущества XI–XII вв. подвешивавшаяся на цепях бронзовая люстра со стеклянными лампадами, объединенными общей подставкой, называлась поликандилоном (πολυκάνδηλον) (рис. 3) [3, р. 38, note 30; 4, S. 480, Nr. 4]. В отечественной византинистике такие люстры принято называть лампадофорами [5, с. 138–139. № 265].

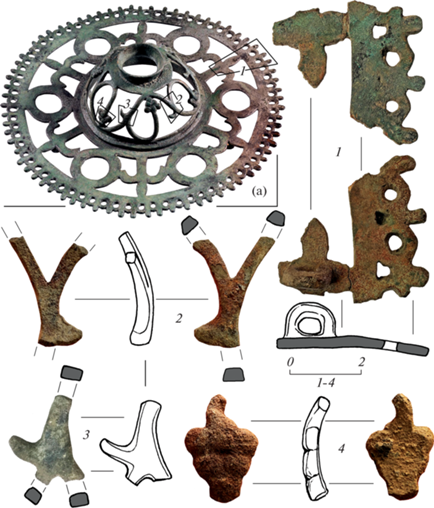

Рис. 2.

Фрагменты бронзового поликандилона (1–4), найденные в слое разрушения конца XIII в. на центральной площади города на плато Эски-Кермен и аналогичный целый поликандилон из коллекции Закоса (а). (1–4 – фото Э.А. Хайрединовой; а – по Daim 2017. S. 101–102. Kat.Nr. IV.68. Taf. 65, 1).

Рис. 3.

Византийские поликандилоны: 1 – Музей Бенаки, 2 – коллекция Дамбартон Оукс, 3 – Лувр. (по 11, Εικ. 4; 8; 9).

Для подтверждения принадлежности одному изделию проведено исследование состава сплава каждого фрагмента поликандилона. Проведен сравнительный анализ состава металла аналогичных изделий, происходящих с территории Византийской империи.

ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Фрагмент 1 (рис. 2, 1). Обломок крайней части диска поликандилона (размером 4.8 × 5.0 см) с бордюром из стилизованных трилистников, образованных чередующимися овальными и треугольными выступами, подчеркнутыми двумя рядами круглых и трапециевидных отверстий. На обратной стороне напаяна массивная петля (размер 1.2–1.7 см, толщина 0.8 см) для крепления цепи.

Фрагменты 2 и 3 (рис. 2, 2, 3). Обломки центральной полусферической части поликандилона в виде пересекающихся, прямоугольных в сечении стержней с заостренным выступом, имитирующих виноградную лозу с усиком (длина 3.0 и 3.7 см, толщина 0.5 см).

Фрагмент 4 (рис. 2, 4). Обломок центральной полусферической части поликандилона в форме стилизованной виноградной грозди (размер 2.4 × × 3.5 см, толщина 0.5 см).

В качестве ближайших аналогий исследуемым находкам из Эски-Кермена следует указать два поликандилона, один из которых, происходящий, якобы, из Константинополя, хранится в коллекции Дамбартон Оукс (рис. 3, 2) [6, р. 42, No. 44, pl. XXXI], второй, место находки которого не известно, – в коллекции Закоса (рис. 2а) [7, S. 101–102, Kat.Nr. IV.68, Taf. 65, 1]. Подобная по конструкции, но отличающаяся декором люстра неизвестного происхождения находится в коллекции Лувра [8, р. 187, Fig. 2, c; 9, p. 306, Nr. LU5.018].

М. Ксантопулу выделила поликандилоны в виде ажурного диска с полусферической центральной частью с растительным декором в тип 5 и привела убедительные аргументы в пользу того, что эти изделия, датировавшиеся прежде ранневизантийским временем, следует отнести к средневизантийскому периоду [9, р. 51–52, 305–306, Nr. LU5.017-5.021, fig. 88 ]. Судя по находками из византийских памятников, в IX–XI вв. существовали и другие разновидности поликандилонов – сделанные в форме диска, но без полусферической чаши по центру, имевшие по краю, как и экземпляр из Эски-Кермена, ажурный бордюр из чередующихся полукруглых, овальных выступов и круглых отверстий (рис. 3, 1, 3) [10, р. 128, Cat.No. 860, pl. 63; 11, № 8. Εικ. 1; 7; 10; 11; 12, р. 149, 150, fig. 1–3]. Большинство находок люстр этого типа происходит из культовых построек [9, р. 66–67, tabl. 7]. Судя по конструкции диска, в поликандилоне могло разместиться от шести до девяти стеклянных лампад. Л. Пети подчеркивал, что поликандилоны использовались исключительно для стеклянных лампад, заполненных маслом, свечи на них не размещались [13, р. 128]. Возможно, в центральную часть в виде широкого круглого отверстия или ажурной полусферической чаши ставилось страусиное яйцо, привезенное из святых мест [14, с. 123].

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Все фрагменты поликандилона исследовали методом рентгенофлуоресцентного анализа на приборе M1 MISTRAL (Bruker), оснащенном полупроводниковым кремний-дрейфовым детектором высокого разрешения (50 кэВ, мощность 50 Вт), с помощью программы XSpectPro. Диаметр коллиматора (изучаемая область) составлял 1.5 мм. Регистрацию флуоресцентного излучения проводили “на воздухе”, что позволило детектировать элементы с атомным номером выше 17 (Cl). Измерения проводили на поверхности образцов, очищенной от коррозии и поверхностных загрязнений скальпелем. В табл. 1 внесены осредненные данные для каждого из четырех изучаемых фрагментов.

Таблица 1.

Элементный состав фрагментов поликандилонов из Эски-Кермена (образцы 1–4) и из Музея Бенаки (образец 5)

| Образец | Cu | Ni | Zn | Mn | Fe | Ag | As | Au | Pb | Sb | Sn |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 76.41 | 0.07 | 6.75 | 0.00 | 0.62 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 13.40 | 0.23 | 2.38 |

| 2 | 76.99 | 0.00 | 0.44 | 0.00 | 1.41 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 17.50 | 0.30 | 3.24 |

| 3 | 79.99 | 0.07 | 4.38 | 0.00 | 0.32 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 11.34 | 0.33 | 3.45 |

| 4 | 76.86 | 0.00 | 0.52 | 0.00 | 0.77 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 18.83 | 0.31 | 2.60 |

| 5 | 78.1 | 0.2 | 1.9 | 0.2 | 1.7 | 8.9 | 10.3 |

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

В результате проведенного исследования сплава четырех фрагментов поликандилона (табл. 1) установлено, что все они выполнены из бронзы, основным легирующим компонентом в которой является свинец. В сплаве присутствует олово. Его содержание варьируется в пределах 2–3.5%. Во всех без исключения образцах обнаружены десятые доли серебра и сурьмы. Тем не менее отмечается разница в элементном составе образцов 1 и 3 (табл. 1) – присутствует цинк в концентрациях 6.75 и 4.38% соответственно.

Для сравнения привлечены данные элементного состава одновременных византийских поликандилонов, хранящихся в Музее Бенаки в г. Афины (табл. 1, образец 5; рис. 3, 1) и в коллекции Закоса (табл. 2; рис. 2а). Диск поликандилона из Музея Бенаки изготовлен из многокомпонентного сплава, в котором основной легирующий компонент – олово. При этом в нем отмечается значительная доля свинца (8.9%), также в составе зафиксирован цинк в концентрации ~2%. Лабораторные исследования материала всех составных элементов поликандилона показали, что рецептура сплава диска и цепей различается. Наличие разных ингредиентов в сплавах поликандилона предполагает, что мастера либо выбирали сплавы с разными техническими характеристиками, либо использовали то, что было под рукой. Согласно [11, p. 110; 12, p. 152] использование бронзы с высоким содержанием олова, а не латуни, преобладающей в IX–XI вв., предполагает, что мастер хотел использовать более дорогой материал для изготовления этого конкретного артефакта независимо от того, был ли он оригинальным или переработанным.

Таблица 2.

Элементный состав поликондилона из коллекции Закоса

| Область измерения | Cu | Ni | Zn | Fe | Ag | As | Pb | Sn | Sb | Co |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Диск | 63.46 | 0.07 | 6.49 | 0.39 | 0.00 | 1.61 | 21.76 | 6.20 | 0.00 | 0.04 |

| Чаша | 75.48 | 0.20 | 8.52 | 0.53 | 0.15 | 0.00 | 9.32 | 5.56 | 0.23 | 0.02 |

Данные измерения элементного состава поликандилона из коллекции Закоса (табл. 2, рис. 2а) [7, S. 208, Kat.Nr. IV.68, Taf. 65, 1] достаточно близки результатам анализа сплава деталей поликандилона из главной базилики на плато Эски-Кермен. В обоих случаях применялся сплав с высоким содержанием свинца и с разной рецептурой для составных элементов изделия.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По итогам исследования можно заключить, что представлены два варианта рецептуры сплава – медно-свинцово-оловянный и медно-свинцово-оловяно-цинковый. Учитывая реконструируемые по имеющимся аналогиям размеры поликандилона и сложную форму, можно предположить, что отливали его не единовременно, а заливая порциями расплавленный металл в форму (формы?). Этим можно объяснить разницу в элементном составе исследуемых вещей. Отметим, что сплав содержит весьма значительное количество свинца, который при застывании образует глобулы и тем самым обеспечивает широкий разброс количественных показателей. Сравнение результатов исследования состава материала поликандилонов, происходящих с территории Византийской империи, демонстрирует, что для их изготовления применялись медные сплавы со свинцом, оловом и цинком. Концентрация легирующих компонентов различается не только для разных изделий, но и для составных частей одного артефакта.

Описанные находки – лишь малая часть осветительного инвентаря, использовавшегося в главной базилике города на плато Эски-Кермен. Так, судя по находкам из базилики Святого Тита в Гортине, небольшая церковь площадью ~255 м2 в средневизантийское время освещалась как минимум тридцатью бронзовыми светильниками, люстрами и различными канделябрами. Согласно типикону монастыря Христа Пантократора XII в. входившая в монастырский комплекс церковь Богоматери Милостивой, площадь которой приблизительно равна площади главной базилики на плато Эски-Кермен и составляет ~320 м2 (включая нартекс), освещалась сорока восемью подвесными лампами и несколькими люстрами [15, р. 115].

Светильники из главной базилики на плато Эски-Кемен скорее всего изготовлены в византийских мастерских. Как видим, для освещения провинциальной византийской церкви в Горном Крыму использовали тот же набор светильников, что и в храмах на территории империи. Публикуемые находки позволяют расширить представление о внутреннем убранстве главного городского храма на плато Эски-Кермен.

Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда в рамках реализации проекта № 20-18-00076 “Эволюция городов на Внутренней гряде Крымских гор в Средние века и Новое время”.

Список литературы

Айбабин А.И. // Итоги археологических исследований центральной части города на плато Эски-Кермен в 2018–2020 гг. / Ред. Айбабин А.И., Хайрединова Э.А. Симферополь: ООО “Антиква”, 2021. (Серия “Материалы Эски-Керменской экспедиции”. Вып. 1). С. 5.

Хайрединова Э.А. // Итоги археологических исследований центральной части города на плато Эски-Кермен в 2018–2020 гг. / Ред. Айбабин А.И., Хайрединова Э.А. Симферополь: ООО “Антиква”, 2021. (Серия “Материалы Эски-Керменской экспедиции”. Вып. 1). С. 26.

Gautier P. // Revue des études byzantines. 1974. V. 32. P. 1.

Bouras L. // Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik 1982. B. 32. № 3. S. 479.

алесская В.Н. Памятники византийского прикладного искусства IV–VII веков. СПб.: Изд-во Гос. Эрмитажа, 2006. 271 с

Ross M. Catalogue of the Byzantine and early Mediaeval Antiquities in the Dumbarton Oaks Collection. Washington: Harvard University, 1965.113 p.

Spätantike und Byzanz Bestandskatalog Badisches Landesmuseum Karlsruhe Objekte aus Bein, Elfenbein, Glas, Keramik, Metall und Stein / Hrsg. Daim F. et al. Mainz: Verlag des Römisch-Germanischen Zentralmuseums, 2017. 250 S.

Chevalier P. // Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku. 1997–1998. № 90–91. P. 161.

Xanthopoulou M. Les lampes en bronze à l’époque paléochrétienne. Turnhout: Brepols Publishers, 2010. (Bibliothèque de l’Antiquité tardive 16). 352 p.

Davidson G.R. The minor objects. Corinth XII. Princeton: American School of Classical Studies at Athens. 1952. 525 p.

Bερύκοκου M. “Kαι έγεινε φως”. Δύο μεσοβυζαντινά πολυκάνδηλα του Mουσείου Mπενάκη // Mουσείο Mπενάκη. 2013. Tομ. 8. P. 91.

Verykokou M. Glass, Wax and Metal. Lighting technologies in Late Antique, Byzantine and medieval times / Eds. Motsianos I., Garnett K.S. Oxford: Archaeopress Archaeology, 2019. P. 149.

Petit L. // Известия Русского археологического института в Константинополе. 1900. VI (Вып. 1). С. 1.

Тодоровиħ Д. Налази из старе Солунске левнице // Хиландарски Зборник. 1991. Т. 8. С. 99.

Xanthopoulou M. // Cahiers archéologiques. 1998. V. 46. P. 103.

Дополнительные материалы отсутствуют.

Инструменты

Российские нанотехнологии