Российские нанотехнологии, 2023, T. 18, № 5, стр. 584-589

Микроанализ химического состава поверхности статеров рескупорида V 274/275 г. н.э.

М. Г. Абрамзон 1, 2, *, Ю. Ю. Ефимова 2, **, Н. В. Копцева 2, ***, И. А. Сапрыкина 1, ****

1 Институт археологии РАН

Москва, Россия

2 Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова

Магнитогорск, Россия

* E-mail: abramzon-m@mail.ru

** E-mail: jefimova78@mail.ru

*** E-mail: kopceva1948@mail.ru

**** E-mail: dolmen200@mail.ru

Поступила в редакцию 30.01.2023

После доработки 30.01.2023

Принята к публикации 14.08.2023

Аннотация

Рассматриваются результаты изучения химического состава поверхности статеров боспорского царя Рескупорида V с ошибочной датой АΞФ (561 г. боспорской эры = 264/265 г. н.э.) вместо АОФ (571 г. б.э. = 274/275 г. н.э.). Для обогащения серебром поверхности этих статеров, по-видимому, применялась техника “обедненного серебрения” (the depletion-silvering), используемая для статеров Рескупорида V 242/243–267/268 гг. c более высоким содержанием серебра в сплаве, чем в выпуске 274/275 г. н.э. Однако с 275/276 г. н.э. растущий дефицит серебра у властей привел к дальнейшей порче монеты и замене техники “обедненного серебрения” техникой серебрения поверхности монет с помощью специальных паст.

ВВЕДЕНИЕ

В 564 г. боспорской эры (=268 г. н.э.) на Боспоре прервалась монетная чеканка и возродилась только в самом конце 571 г. б.э. (осень 275 г. н.э.). Царь Рескупорид V (242/243–276/277 гг. н.э.) выпускает статеры с ошибочной датой АΞФ (561 г. б.э. = 264/265 г. н.э.) вместо АОФ (571 г. б.э. = = 274/275 г. н.э.) [1]. Поскольку такие монеты отчеканены общим штемпелем лицевой стороны со статерами этого царя с датами ВОФ (275/276 г. н.э.) и ГОФ (276/277 г. н.э.), к тому же из одного сплава, то данные выпуски бесспорно последовательны. Этот факт подтверждает предложенную В.А. Анохиным датировку монет АΞФ самым концом 571 г. б.э., когда Рескупорид V мог получить право на возобновление чеканки от римского императора Тацита, вступившего на трон 25 сентября 275 г. н.э. [2].

Открытие в 2011 г. огромного клада из Фанагории – крупнейшего гомогенного комплекса позднебоспорских статеров [3] дало новые возможности для изучения их металла и технологии изготовления [4–9]. До анализа статеров с ошибочной датой АΞФ из данного клада одни исследователи считали их медными, другие – билонными. В 2016–2017 гг. 27 таких статеров из Фанагорийского клада были исследованы методом рентгенофазового анализа в отделе реставрации Государственного историко-археологического музея-заповедника “Фанагория” на спектрометре М1 “Mistral” (Bruker). Результаты рентгенофлуоресцентного анализа показали, что статеры изготовлены из сплава на основе меди, содержащего ~5–10% серебра и 90‒95% меди [10]. На поверхности этих монет зафиксировано наличие серебра, что привело к предположению, что статеры Рескупорида V с датами АΞФ и ВОФ (все со следами серебра на поверхности), отчеканенные общим штемпелем аверса, изготавливались по единой технологии со статерами его соправителей Савромата IV и Тейрана, а также выпуском Фофорса 286/287 г. н.э. Металлографическое исследование и рентгеноспектральный микроанализ монет Рескупорида V с датой ВОФ, а также статеров Савромата IV, Тейрана и Фофорса позволили впервые говорить о возможном применении для серебрения боспорских статеров начиная с 275 г. н.э. специальных паст, содержащих хлориды серебра, натрия, аммония и ртути, гидротартрат калия и мел [11].

Однако технология изготовления статеров с ошибочной датой АΞФ до сих пор специально не изучалась. Дополнительную серию анализов провели в ЦКП НИИ “Наностали” МГТУ им. Г.И. Носова на выборке из 10 таких статеров Рескупорида V из Фанагорийского клада 2011 г. (хранится в ГИАМЗ “Фанагория”): № 1075, 1076, 1078, 1080, 1082, 1084, 1086, 1090, 1092, 1094 (рис. 1).

МЕТОДЫ

Металлографический анализ проводили на стереомикроскопе Meiji TECHNO RZ–B при увеличении 7.5 крат с использованием системы компьютерного анализа изображений Thixomet PRO. Изображение микроструктуры с помощью цифровой камеры вводили в компьютер и затем анализировали с применением специализированных программ.

Микроструктуру и поверхность монет исследовали с помощью сканирующего электронного микроскопа (СЭМ) JSM 6490 LV во вторичных электронах.

Рентгеноспектральный микроанализ (РСМА) проводили с использованием специальной приставки к сканирующему микроскопу – энергодисперсионного спектрометра INCA Energy. Качественный и количественный анализ проводили в локальной области, а также строили карту распределения элементов по поверхности монеты.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Визуальный анализ статеров из выборки показал, что их поверхность имеет оттенки красновато-медного цвета с отдельными локальными участками, имеющими характерный серебристый цвет.

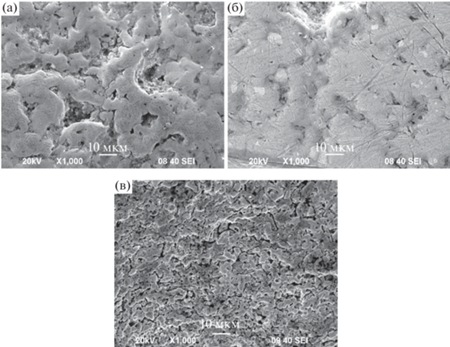

При СЭМ-исследовании на поверхности всех монет обнаружены характерные области с различным строением микрорельефа (рис. 2). На поверхности отчетливо фиксируются темные шероховатые области, расположенные на поле монеты без чеканного рельефа (рис. 2а), темные гладкие области на выпуклой части рельефного изображения или на поле монеты (рис. 2б) и светлые участки, расположенные главным образом во впадинах чеканного рельефа, в некоторых случаях на поле монеты (рис. 2в).

Рис. 2.

Характерное строение микрорельефа поверхности статера 1076 на темных шероховатых участках поля монеты (а), изношенном участке (б), светлом участке рельефа (в).

Сопоставление результатов СЭМ и визуального осмотра позволяет заключить, что темные области, расположенные на поле монеты без рельефа, соответствуют участкам поверхности монеты, имеющим оттенки медного цвета. На этих участках обнаруживается как относительно гладкий микрорельеф с небольшой шероховатостью, так и углубления произвольной формы и размеров (рис. 2а).

На темных гладких областях на поле монет видны риски и царапины: это участки, подвергшиеся естественному износу (стиранию) в процессе обращения (рис. 2б). Кроме того, в этих участках наблюдаются светлые пятна различной формы размером от 1 до 10 мкм и более мелкие округлые пятна, размер которых не превышает 1 мкм. Эти пятна более или менее равномерно распределены по таким участкам поверхности.

На участках поверхности монет, имеющих при визуальном осмотре светлый серебристый цвет, наблюдается однородный микрорельеф, состоящий (имеющий вид) из достаточно плотно прилегающих друг к другу плоских округлых областей (“зерен”) размером 5–10 мкм (рис. 2в).

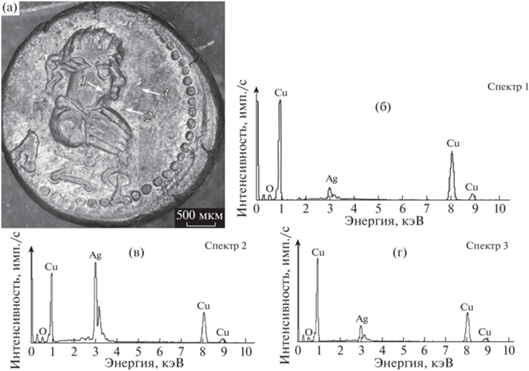

Результаты РСМА исследуемой поверхности монет показали наличие в рентгеновских спектрах пиков серебра, меди и кислорода (рис. 3). Содержание этих линий характеризует присутствие в химическом составе металла монет меди и серебра, а наличие кислорода объясняется присутствием оксидов меди на поверхности монет, образовавшихся в результате коррозии во время пребывания монет в культурном слое. Содержание указанных элементов различно в разных участках поверхности монет – на выступающей части рельефа, локальном светлом участке во впадине и темном участке поля монеты без рельефа. Сопоставление интенсивностей пиков спектров обнаруженных элементов в характеристических спектрах, полученных с различных участков монет, свидетельствует, что максимальное количество серебра обнаруживается во впадинах рельефа, а минимальное – на выпуклых частях рельефа монеты и на поле монеты без рельефа (рис. 3б).

Рис. 3.

Электронное изображение (а) поверхности статера 1084 и характеристические рентгеновские спектры с указанных точек на выступающей части рельефа (б), на локальном светлом участке (в) и гладком поле монеты (г).

Количественный анализ показал, что содержание металлов на выпуклых частях рельефа поверхности монет из выборки составило 70.1–87.2% Cu и 9.6–20.1% Ag, во впадинах рельефа – 32.5–60.6% Cu и 23.3–62.3% Ag, на поле монеты – 61.6–84.1% Cu и 12.1–29.3% Ag (табл. 1). Содержание кислорода на разных участках поверхности монеты также различается и варьируется в пределах 5.1–7.6% (табл. 1). Обращает на себя внимание то, что наиболее сильно различается содержание серебра на выпуклых элементах и во впадинах чеканного рельефа, что является следствием неравномерного истирания поверхностного слоя серебра в процессе циркуляции монет.

Таблица 1.

Результаты количественного РСМА химического состава поверхности статеров

| Номер статера | Выступ рельефа | Впадина рельефа | Гладкое поле монеты | По всей площади | |||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Cu | Ag | Cu | Ag | Cu | Ag | О | |

| 1075 | 78.1 | 11.8 | 56.1 | 29.7 | 84.1 | 12.1 | 6.2 |

| 1076 | 75.4 | 15.6 | 51.5 | 45.7 | 61.6 | 27.9 | 7.6 |

| 1078 | 71.7 | 19.1 | 60.6 | 23.4 | 78.3 | 1.4 | 6.0 |

| 1080 | 71.7 | 22.4 | 37.5 | 54.9 | 74.3 | 18.0 | 6.6 |

| 1082 | 71.9 | 13.1 | 73.1 | 23.3 | 63.7 | 29.3 | 7.2 |

| 1084 | 85.7 | 9.6 | 43.8 | 44.3 | 75.2 | 18.4 | 5.6 |

| 1086 | 81.3 | 14.2 | 40.9 | 51.6 | 69.0 | 21.6 | 7.6 |

| 1090 | 87.2 | 13.9 | 56.1 | 35.3 | 70.1 | 22.3 | 7.3 |

| 1092 | 78.6 | 16.2 | 32.5 | 62.3 | 83.2 | 13.6 | 5.6 |

| 1094 | 70.1 | 20.1 | 36.9 | 52.8 | 75.4 | 14.1 | 5.1 |

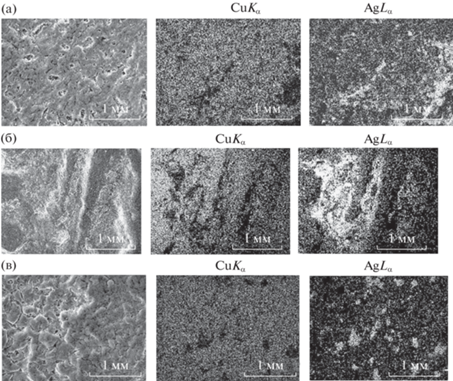

РСМА по площади шлифа с получением изображения в характеристическом излучении (картирования) дает наглядную картину распределения элементов на выбранном участке шлифа (рис. 4). Медь распределена практически равномерно по полю монеты без рельефа (рис. 4а) или может локализоваться на выпуклых элементах рельефа (высоком рельефе) в повышенных количествах (рис. 4б), где серебро не фиксируется или присутствует в пониженном количестве.

Рис. 4.

Результаты картирования пары Cu–Ag на поверхности реверсов статеров: поле без рельефа статера 1090 (а), рельефный участок поверхности статера 1094 (б), изношенный участок чеканного рельефа статера 1078 (в).

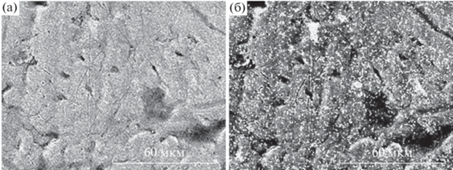

В отличие от меди серебро в повышенных количествах локализуется преимущественно во впадинах чеканного рельефа (рис. 4б) и на участках монетного поля, которые в процессе обращения подверглись истиранию в меньшей степени, причем в таких участках медь при картировании регистрируется в пониженных количествах (рис. 4а). Эти результаты имеют хорошую степень совместимости с визуально фиксируемым серебристым цветом отдельных участков поля монет. Кроме того, области, содержащие серебро в повышенном количестве, обнаруживаются на сильно стертых участках высокого рельефа поверхности, где они распределены более или менее однородно в виде отдельных включений различной формы и размеров (рис. 4в). Смешанные карты распределения элементов подтверждают присутствие в сплаве крупных включений размером от 2.4 до 12 мкм и дисперсных частиц размером не более 1.0 мкм, равномерно распределенных в медной основе (рис. 5).

Рис. 5.

Электронное изображение изношенной поверхности статера 1075 (а) и совмещенная карта распределения элементов (б): серый цвет – медь, белый – серебро.

Анализ полученных результатов позволяет, во-первых, сделать заключение, что на поверхности монет присутствовал обогащенный серебряный слой, о чем свидетельствует наличие достаточно крупных областей произвольной формы, содержащих до 55% Ag, на отдельных участках поля монеты и впадин рельефа, которые, очевидно, были изношены в меньшей степени. При этом на выпуклых участках рельефа (высоком рельефе) серебро присутствует, как правило, в пониженном количестве и не превышает 20%, что объясняется более интенсивным истиранием поверхностного слоя в таких участках.

Во-вторых, содержащие серебро частицы, равномерно распределенные на сильно потертых выпуклостях чеканного рельефа, где серебряный слой был удален в результате естественного износа, являются структурными составляющими монетного сплава, из которого изготавливались исследуемые статеры. Это подтверждается результатами количественного анализа химического состава таких частиц: в них содержится ~87% Ag и 9% Cu в отличие от тела монеты, где присутствует ~6% Ag и 92% Cu, что позволяет утверждать, что для изготовления статеров 274/275 г. н.э. применялся сплав меди с серебром с содержанием 70–90.5% Cu и 5.5–8.5% Ag.

В-третьих, полученные результаты, характеризующие содержание и распределение элементов по поверхности статеров 274/275 г. н.э., позволяют сделать вывод о применении специальной техники обогащения серебром поверхности монетных бланков еще до операции чеканки. Использование такой техники (the depletion-silvering) в монетном деле Римской империи [12–15] и позднего Боспора стало обычной практикой [16].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анализ полученных результатов металлографического и микрорентгеноспектрального исследований поверхности рассматриваемых монет свидетельствует о том, что после возрождения монетной чеканки в конце 275 г. н.э. первая эмиссия статеров (с ошибочной датой АΞФ) изготавливалась из сплава на основе меди с небольшим количеством серебра (~90.5% Cu и 5.5–8.5% Ag). Поверхность кружков-заготовок подвергалась обогащению серебром, предположительно, методом “обедненного серебрения” (the depletion-silvering), применяемым в синхронном монетном производстве Римской империи. Но уже в следующем году, как показали наши предыдущие исследования, технология обогащения серебром поверхностного слоя изменилась: статеры 275/276–278/279 и 286/287 подвергались серебрению с помощью специальных паст, содержащих хлориды серебра, натрия, аммония и ртути, гидротартрат калия и мел в качестве загустителя.

Исследование выполнено при поддержке Российского научного фонда (грант № 22-28-00057).

Список литературы

Анохин В.А. Монетное дело Боспора. Киев: Наукова думка, 1986. С. 171. № 716.

Анохин В.А. Монетное дело Боспора. Киев: Наукова думка, 1986. С. 124.

Абрамзон М.Г., Кузнецов В.Д. Клад позднебоспорских статеров из Фанагории. М.: Институт археологии РАН, 2017. (Фанагория. Т. 5). 748 с.

Abramson M.G., Saprykina I.A., Kichanov S.E. et al. // J. Surf. Invest.: X-ray, Synchrotron Neutron Tech. 2018. V. 12. № 1. P. 114. https://doi.org/10.1134/S1027451018010202

Abramzon M.G., Baryshnikov M.P., Efimova Yu.Yu. et al. // J. Surf. Invest.: X-ray, Synchrotron Neutron Tech. 2020. V. 14. № 3. P. 529. https://doi.org/10.1134/S1027451020030027

Sedyshev P.V., Simbirtseva N.V., Yergashev A.M. et al. // Phys. Part. Nucl. Lett. 2020. V. 17. № 3. P. 389. https://doi.org/10.1134/S1547477120030139

Abramzon M.G., Saprykina I.A., Chugaev A.V. et al. // Nanobiotechnology Reports. 2021. V. 16. № 5. P. 616. https://doi.org/10.1134/S2635167621050025

Abramzon M.G., Efimova Yu.Yu., Koptseva N.V. et al. // Nanobiotechnology Reports. 2022. V. 17. № 5. P. 638. https://doi.org/10.1134/S2635167622050020

Abramzon M.G., Efimova Yu.Yu., Koptseva N.V. et al. The Metallurgy of Bosporan Silver Coinage: Third Century AD. Leuven; Paris; Bristol: Peeters, 2023. (Colloquia Antiqua. V. 37).

Сапрыкина И.А., Гунчина О.Л. // Абрамзон М.Г., Кузнецов В.Д. Клад позднебоспорских статеров из Фанагории М.: Институт археологии РАН, 2017. (Фанагория. Т. 5). С. 357. № 1074–1099.

Абрамзон М.Г., Ефимова Ю.Ю., Копцева Н.В. и др. Последнее серебро Боспора: мультианалитический подход к исследованию боспорской серебряной чеканки III в. н.э. М.: Институт археологии РАН, 2021. (Археометрия Причерноморья. Вып. 4). С. 81. https://doi.org/10.25681/IARAS.2021.978-5-94375-344-2

The Metallurgy of Roman Silver Coinage. From the Reform of Nero to the Reform of Trajan / Eds. But-cher K., Ponting M. Cambridge: Cambridge University Press, 2014. P. 78. https://doi.org/10.1017/S0003581516000366

Cope L.H. // Methods of Chemical and Metallurgical Investigation of Ancient Coinage. A Symposium held by the Royal Numismatic Society at Burlington House, London, December 9–11, 1972 / Eds. Hall E.T., Metcalf D.M. London: Royal Numismatic Society (Royal Numismatic Society Special Publication, V. 8), 1972. P. 261.

Beck L., Bosonnet S., Revellion S. et al. // Nucl. Instrum. Methods. B. 2004. V. 226. P. 153. https://doi.org/10.1016/J.NIMB.2004.06.04

Zwicky-Sobczyk C.N., Stern W.B. // Archaeometry. 1997. V. 39. № 2. P. 393. https://doi.org/10.1111/J.1475-4754.1997.TB00815.X

Абрамзон М.Г., Ефимова Ю.Ю., Копцева Н.В. и др. Последнее серебро Боспора: мультианалитический подход к исследованию боспорской серебряной чеканки III в. н.э. М.: Институт археологии РАН, 2021. (Археометрия Причерноморья. Вып. 4). С. 43.

Дополнительные материалы отсутствуют.

Инструменты

Российские нанотехнологии