Российские нанотехнологии, 2023, T. 18, № 5, стр. 675-683

Питание людей и животных бронзового века в микрорайоне степное (по данным стабильных изотопов)

А. В. Епимахов 1, *, Е. О. Васючков 1, **, Е. В. Куприянова 2

1 Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)

Челябинск, Россия

2 Челябинский государственный университет

Челябинск, Россия

* E-mail: epimakhovav@susu.ru

** E-mail: vasiuchkoveo@susu.ru

Поступила в редакцию 15.05.2023

После доработки 13.06.2023

Принята к публикации 07.08.2023

Аннотация

Представлены результаты анализа соотношения стабильных изотопов азота и углерода в коллагене костей людей (n = 16) и домашних травоядных животных (n = 17), полученных при раскопках могильников в микрорайоне Степное (Южное Зауралье). Выборка включает в себя три культурных традиции бронзового века (синташтинскую, петровскую и алакульскую), датируемые началом II тыс. до н.э. Основой питания людей была продукция животноводства, что подтверждают данные палеозоологии, палинологии и других дисциплин. Описательная статистика иллюстрирует надежное разделение показателей людей и животных, а также разницу в составе изотопов при группировке по признаку принадлежности к археологической культуре. Исходя из гипотезы о синхронности синташтинской и петровской культур в данном микрорайоне, можно предположить раздельное ведение хозяйственной деятельности носителями этих традиций. Сравнение с сериями по другим памятникам бронзового века региона показало принципиальное сходство выводов в части реконструкции основной диеты при наличии локальной специфики разных экологических ниш.

ВВЕДЕНИЕ

Пищевое поведение коллективов людей детерминировано большой группой факторов: особенностями экологической ниши; технологическим уровнем в сфере производства, обработки и сохранения продуктов питания; социальными отношениями; культурными особенностями и пр. [1]. Таким образом, наряду с диагностированием адаптивных стратегий анализ особенностей диеты (как и всей системы подготовки, потребления и утилизации продуктов питания) способен ответить на большой спектр вопросов как о социальных аспектах функционирования коллектива, так и его культурных стереотипах. При этом возможности реконструкции этой витальной (в полном смысле слова) сферы жизнедеятельности сильно лимитированы. Одним из главных факторов является плохая сохранность органических материалов, доступных прямому изучению. В этой связи предпринимаются усилия в исследовании “косвенных” свидетельств: специализированной посуды, пищевых пригаров [2, 3], элементного состава грунта внутри целых сосудов [4], состояния здоровья [5] и пр. Информативность каждого из таких источников имеет существенные ограничения [6], и лишь синтез разнотипных данных способен сформировать непротиворечивую картину, валидность которой может быть верифицирована путем сравнения результатов.

Одним из наиболее доступных для массового применения (в том числе в свете многочисленности остеологических материалов поселений и могильников) является анализ стабильных изотопов азота и углерода. Опыты такого рода исследований постепенно накапливаются, в том числе, для рассматриваемого в рамках данной работы периода бронзового века в Южном Зауралье [7–9]. Однако до сей поры и реконструкция динамики пищевых пристрастий местного населения, и их диагностирование для групп, проживающих в разных экологических нишах, остаются недостижимым идеалом. Задача настоящего исследования заключается в выделении опорных памятников с надежной культурно-хронологической атрибуцией, располагающих сериями измерений. Этому критерию соответствует микрорайон у с. Степное (Пластовский район Челябинской области), где проведены масштабные раскопки разнотипных памятников [10–12], получены серии радиоуглеродных дат [13], выполнены палеоботанические и палеозоологические анализы [14]. Объекты бронзового века расположены на левом берегу р. Уй (Тобольский бассейн) в лесостепной зоне на южной окраине Санарского бора. Здесь представлены практически все культурные традиции позднего бронзового века (II тыс. до н.э.): синташтинская, петровская, алакульская, срубная, черкаскульская и межовская, правда, в разной степени обеспеченные материалами. Поселение Степное является наиболее северным в серии синташтинских фортифицированных объектов.

Цель работы – тестирование возможностей реконструкции особенностей питания населения бронзового века в конкретном микрорайоне Южного Зауралья – предусматривает решение ряда задач: введение в оборот новых данных; статистический анализ данных по группам; сравнение с ранее полученными результатами анализа стабильных изотопов азота и углерода в изучаемом регионе.

МЕТОДЫ

При формировании выборки значений авторы данной статьи ориентировались на обеспечение максимальной надежности контекста. В этой связи основные материалы получены из погребений двух могильников: Степное-1 и Степное VII, расположенных в 1.5 км друг от друга. Вторым критерием отбора было использование костных тканей людей и животных, которые в данном случае принадлежат одной пищевой цепи. Основой системы жизнеобеспечения населения местного бронзового века единодушно признается продукция комплексного животноводства [15], присваивающие отрасли могут рассматриваться только как вспомогательные, выявить следы земледелия не удалось [16, 17]. Все перечисленное имеет прямую аргументацию не только для рассматриваемого периода в целом, но и для микрорайона в виде палеозоологических и палеоботанических заключений [14]. Наконец, в рамках полученной выборки сделана попытка изучить разные культурные традиции и разные виды домашнего скота. Образцы костей человека принадлежат почти исключительно взрослым индивидам синташтинской, петровской и алакульской культур (определения А.А. Хохлова и К. Боннэр), выборка образцов костей животных включает в себя останки доместицированных особей мелкого рогатого скота, крупного рогатого скота и лошади (МРС – 8, КРС – 6, лошадь – 3) из комплексов синташтинской, петровской и алакульской культур (видовые определения Л.Л. Гайдученко).

Всего выборка включает в себя 33 образца, для которых был измерен изотопный состав коллагена, неравномерно распределенных между памятниками (табл. 1). Рассматриваемые памятники расположены в непосредственной близости друг от друга. Сходство радиоуглеродных дат [13] и территориальная близость располагают к обобщенному рассмотрению серии на первом этапе анализа.

Таблица 1.

Основные данные о количестве образцов, проанализированных для определения состава изотопов азота и углерода, в микрорайоне Степное

| Могильник | Люди | Животные |

|---|---|---|

| Степное-1 | 4 | 14 |

| Степное VII | 12 | 3 |

| Всего | 16 | 17 |

Основная часть аналитической работы проведена в ЦКП “Лаборатория радиоуглеродного датирования и электронной микроскопии” Института географии РАН (n = 20)11. Для изучения изотопного состава коллагена в лаборатории использовали анализатор стабильных изотопов углерода и азота (IRMS) модели PrecisION, фирмы “Isoprime Ltd”, Великобритания 2017 г. выпуска. Погрешность измерения составляет не более 0.06‰ для δ15N и δ13C. Остальные данные были получены при радиоуглеродном датировании в лабораториях университетов Оксфорда (n = 10) и Аризоны (n = 3)22.

При обобщении результатов методы описательной статистики использовали для характеристики выборки в целом, а также группировок по видам животных и археологическим культурам. Часть значений в статистике не использовали. Один из индивидов (Степное VII, комплекс 4, м.я. 31) имеет два измерения (IGAN-214i и AA‑90947), заметно различающиеся между собой. Особенно существенной оказалась разница по δ15N (минимальное среди человеческих останков во всей серии). Исключено экстремальное значение, полученное в ходе радиоуглеродного датирования. Еще в одном анализе кости КРС (I-GAN‑203i) соотношение C/N составило 2.7, что находится за пределами эталонного коридора [18]. Впрочем, значения изотопов в последнем примере не имеют существенных отличий от всей серии. Тем не менее оба измерения были исключены из дальнейшего рассмотрения во избежание искажения выводов

РЕЗУЛЬТАТЫ

Данные о составе стабильных изотопов в костной ткани людей и животных сведены в табл. 2, 3.

Таблица 2.

Контекст образцов для анализа погребальных памятников у с. Степное

| Шифр | Памятник | Объект | Культура | Пол, возраст | Кость |

|---|---|---|---|---|---|

| Люди | |||||

| IGAN-199i | Степное-1 | Кург. 6, м.я. 1 | Синташта | Ж | Ребро |

| IGAN-200i | Степное-1 | Кург. 7, м.я. 1 | Синташта | Н, 15 ± 3 | Ф-т шейного позвонка |

| IGAN-201i | Степное-1 | Кург. 7, м.я. 2 | Синташта | Н, 11 | Плюсневая кость |

| IGAN-202i | Степное-1 | Кург. 5, м.я. 1 | Петровка | M, 30–35 | Ф-т грудного позвонка |

| IGAN-207i | Степное VII | Компл. 2, м.я. 5 | Алакуль | M, 30–40 | Фаланга |

| IGAN-208i | Степное VII | Компл. 2, м.я. 6 | Алакуль | M, 30–35 | Фаланга |

| IGAN-210i | Степное VII | Компл. 7, м.я. 73 | Петровка | Н, 8 | Ф-т черепа |

| IGAN-211i | Степное VII | Компл. 3, м.я. 11 | Петровка | Ж, 17–25 | Фаланга |

| IGAN-212i | Степное VII | Компл. 4, м.я.18 | Петровка | Ж? 15–17 | Ф-т черепа |

| IGAN-213i | Степное VII | Компл. 4, м.я. 31, костяк А | Алакуль | Ж, 15 | Фаланга |

| IGAN-214i | Степное VII | Компл. 4, м.я. 31, костяк Б | Алакуль | Ж? | Ребро |

| IGAN-215i | Степное VII | Компл. 7, м.я. 78 | Петровка | M | Фаланга |

| IGAN-216i | Степное VII | Компл. 7, м.я. 78 | Петровка | Ж, 12–18 | Фаланга |

| AA-90948 | Степное VII | Компл. 4, м.я. 17 | Петровка | Ж | Фаланга |

| AA-90949 | Степное VII | Компл. 4, м.я. 17 | Петровка | Ж | Фаланга |

| AA-90947 | Степное VII | Компл. 4, м.я. 31 | Алакуль | Ж | Ребро |

| Животные | |||||

| IGAN-203i | Степное-1 | Кург. 6, м.я. 1 | Синташта | КРС | Копыто |

| IGAN-204i | Степное-1 | Кург. 7, м.я. 3 | Синташта | МРС | Пяточная кость |

| IGAN-205i | Степное-1 | Кург. 8, жертвенник 1 | Петровка | МРС | Фаланга |

| IGAN-206i | Степное-1 | Кург. 8, м.я. 1 | Петровка | Лошадь | Конечность |

| OxA-34142 | Степное-1 | Кург. 7, м.я. 1 | Синташта | КРС | |

| OxA-34143 | Степное-1 | Кург. 7, м.я. 1 | Синташта | КРС | |

| OxA-34150 | Степное-1 | Кург. 7, м.я. 1 | Синташта | МРС | |

| OxA-34144 | Степное-1 | Кург. 7, м.я. 1 | Синташта | МРС | |

| OxA-34149 | Степное-1 | Кург. 7, м.я. 1 | Синташта | МРС | |

| OxA-34151 | Степное-1 | Кург. 7, м.я. 5 | Синташта | МРС | Астрагал |

| OxA-34145 | Степное-1 | Кург. 7, м.я. 5 | Синташта | МРС | Астрагал |

| OxA-34146 | Степное-1 | Кург. 7, м.я. 5 | Синташта | КРС | Конечность |

| OxA-34147 | Степное-1 | Кург. 8, м.я. 1 | Петровка | Лошадь | Пястная кость |

| OxA-34148 | Степное-1 | Кург. 8, м.я. 1 | Петровка | Лошадь | Пястная кость |

| IGAN-217i | Степное VII | Компл. 7, я. 80. Жертвенник над ямой 80, ров | Петровка | МРС | Фаланга |

| IGAN-218i | Степное VII | Компл. 7, я. 81, ров | Петровка | КРС | Плюсневая кость |

| IGAN-219i | Степное VII | Компл. 7, я. 86 | Петровка | КРС | Астрагал |

Таблица 3.

Результаты анализа стабильных изотопов C/N костей человека и домашнего скота из могильников у с. Степное

| Шифр | C/N | δ13C (VPDB) | δ15N (Air) |

|---|---|---|---|

| IGAN-199i | 3.14 | –19.26 | 13.10 |

| IGAN-200i | 3.03 | –19.21 | 11.57 |

| IGAN-201i | 3.13 | –19.11 | 11.31 |

| IGAN-202i | 3.15 | –19.18 | 12.47 |

| IGAN-207i | 3.16 | –19.27 | 12.13 |

| IGAN-208i | 3.18 | –19.43 | 12.62 |

| IGAN-210i | 3.11 | –19.72 | 12.96 |

| IGAN-211i | 3.18 | –19.35 | 12.41 |

| IGAN-212i | 3.16 | –19.82 | 11.40 |

| IGAN-213i | 3.16 | –19.17 | 11.47 |

| IGAN-214i | 3.15 | –19.61 | 11.74 |

| IGAN-215i | 3.18 | –19.42 | 11.66 |

| IGAN-216i | 3.19 | –19.22 | 11.57 |

| AA-90948 | 3.20 | –19.50 | 10.20 |

| AA-90949 | 3.20 | –19.50 | 10.80 |

| AA-90947 | 3.20 | –19.80 | 9.90 |

| IGAN-203i | 2.70 | –20.17 | 5.50 |

| IGAN-204i | 3.14 | –19.76 | 4.42 |

| IGAN-205i | 3.26 | –20.09 | 4.76 |

| IGAN-206i | 3.18 | –20.85 | 4.69 |

| OxA-34142 | 3.18 | –20.75 | 3.56 |

| OxA-34143 | 3.21 | –20.27 | 4.44 |

| OxA-34150 | 3.18 | –19.58 | 4.87 |

| OxA-34144 | 3.17 | –20.44 | 4.08 |

| OxA-34149 | 3.19 | –19.82 | 4.10 |

| OxA-34151 | 3.20 | –19.55 | 5.81 |

| OxA-34145 | 3.23 | –20.05 | 4.13 |

| OxA-34146 | 3.22 | –20.44 | 5.01 |

| OxA-34147 | 3.22 | –20.83 | 3.02 |

| OxA-34148 | 3.20 | –21.01 | 3.05 |

| IGAN-217i | 3.21 | –20.05 | 4.98 |

| IGAN-218i | 3.28 | –20.46 | 5.58 |

| IGAN-219i | 3.47 | –20.34 | 7.03 |

Контекст образцов костей животных, происходящих из жертвенников могильника Степное VII, требует отдельного обоснования культурной атрибуции. Ямы 80 и 81 расположены в южной части кольцевого рва комплекса 7. Вокруг них и над ними располагаются многочисленные углубления и скопления, содержащие жертвенники и набросы костей. Один образец кости животного (IGAN-217i) происходит из верхних слоев ямы 80, содержавшей младенческое погребение петровской культуры, второй (IGAN-218i) – из соседней ямы 81, содержавшей жертвенник из частей КРС. Яма 86 (IGAN-219i), расположенная в северной части кольцевого рва между ямами 76 и 77, содержала жертвенный комплекс из дистальных отделов конечностей КРС и фрагмент керамики петровской культуры.

Совокупность полученных данных по костной ткани людей, происходящих из двух могильников, показывает, что разброс значений коллагена по углероду составляет (δ13C) от 19.82 до –19.11‰. Для изотопов азота (δ15N) значения очерчивают промежуток 10.20 и 13.10‰. При обобщении результатов анализов, полученных по коллагену из костной ткани домашнего скота, выявлено, что они образуют кластер с граничными значениями –1.01…–19.55‰ по δ13C и 3.02–7.03‰ по δ15N. Показатели δ15N по людям и животным существенно различаются в медианах: 11.66 ± 0.79 и 4.56 ± 1.01 соответственно. Изотопы углерода не демонстрируют столь больших различий (–19.35 ± ± 0.21 и –20.31 ± 0.45), но в случае с животными фиксируется более высокая вариативность.

Детализация заключений предполагает обращение к вариантам группировки по археологическим культурам в пределах имеющейся выборки (табл. 4).

Таблица 4.

Описательная статистика по выборке C/N измерений в микрорайоне Степное. Группировка по археологическим культурам

| Люди | Животные | |||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| синташта (3) | петровка (8) | алакуль (4) | синташта (9) | петровка (7) | ||||||

| δ13C | δ15N | δ13C | δ15N | δ13C | δ15N | δ13C | δ15N | δ13C | δ15N | |

| Max | –19.11 | 13.10 | –19.18 | 12.96 | –19.17 | 12.62 | –19.55 | 5.81 | –20.05 | 7.03 |

| Min | –19.26 | 11.31 | –19.82 | 10.20 | –19.61 | 11.47 | –20.75 | 3.56 | –21.01 | 3.02 |

| Mean | –19.20 | 11.99 | –19.46 | 11.68 | –19.37 | 11.99 | –20.07 | 4.49 | –20.52 | 4.73 |

| mediana | –19.21 | 11.57 | –19.46 | 11.61 | –19.35 | 11.93 | –20.05 | 4.42 | –20.46 | 4.76 |

| SD | 0.08 | 0.97 | 0.22 | 0.91 | 0.19 | 0.50 | 0.43 | 0.66 | 0.38 | 1.40 |

Возможности сравнения по признаку принадлежности к археологической культуре в некоторых случаях сильно лимитированы мизерностью серий. Так, синташтинская выборка по костям людей представлена всего тремя измерениями. Обращает на себя внимание относительно высокая вариативность δ15N для животных петровской культуры (Степное VII). Значения δ15N для травоядных животных в анализируемой выборке в целом укладываются в диапазон 3.02–5.81‰, за исключением образца костей рогатого скота (IGAN-219i), имеющего значение выше 7‰. Впрочем, этот анализ не слишком выбивается из общей серии за счет сходства с остальными по углероду.

ОБСУЖДЕНИЕ

Значения изотопов азота и углерода расположены в относительно небольшом интервале и не имеют резко “выпадающих” показателей, которые могли бы расцениваться как значительные различия в диете индивидов. Обобщение данных по людям и травоядным животным иллюстрирует достоверное разделение на две группы в соответствии с трофическим уровнем консументов. Небольшой сдвиг в значениях углерода в костях животных и человека можно объяснить незначительным увеличением количества этого изотопа на каждом этапе пищевой цепи [19, 20].

Величины δ13C и δ15N для людей располагаются очень компактно, что может свидетельствовать о единообразной диете индивидов, а также низкой мобильности коллективов и их домашнего скота (последнее нуждается в дополнительной верификации посредством изучения анализов соотношения изотопов стронция). Можно отметить большую роль продуктов животного происхождения в рационе обсуждаемых коллективов. Среди продуктов питания явно присутствовала и растительная пища, скорее всего речь идет о дикорастущих растениях типа С3.

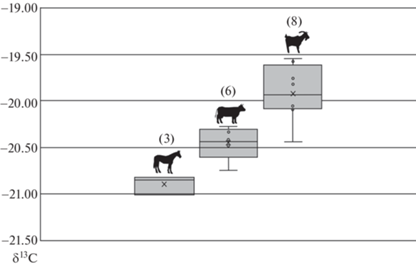

При детальном анализе стабильных изотопов азота и углерода в костях домашнего скота обращает на себя внимание большая вариативность значений δ13C и δ15N в сравнении с людьми. В теории в качестве объяснительных гипотез вариации значений азота следует рассматривать и недиетарные факторы, например климатические эффекты. Известно, что значения δ15N повышаются на всех трофических уровнях при засухе [19, 21, 22]. Отметим, что в данном случае медианные показатели δ13C разнятся в зависимости от видовой принадлежности животного: для лошадей – –20.85 ± 0.09, КРС – –20.44 ± 0.18, МРС – –19.94 ± 0.29 (рис. 1). Самые низкие значения характерны для лошадей при небольшом стандартном отклонении, хотя это может быть следствием малого размера выборки – речь идет всего о трех особях. Более высокие значения характерны для КРС, при этом стандартное отклонение тоже возрастает. Самые высокие показатели характеризуют МРС, но их вариативность самая высокая в выборке. Плотность размещения и малую вариативность значений для лошадей можно объяснить их биологическими особенностями. Они являются нежвачными животными в отличие от КРС и МРС, что и обеспечивает самые низкие значения δ13C и δ15N. Кроме того, лошади поедают верхнюю часть растений, изотопный сигнал которых отличается от нижней, поедаемой жвачными видами животных [21, 22]. Отмечалось, что при возможности лошади будут питаться на влажных и умеренно влажных лугах в противовес жвачным травоядным, которых, судя по всему, пасли в непосредственной близости от поселков, где растения могли иметь более изменчивый изотопный состав [21–23]. Последнее объясняет более компактное расположение на графике показателей изотопов в сравнении со жвачными животными, для которых характерна большая вариативность видов растений, употребляемых в пищу в условиях ограниченности осваиваемых ими пастбищ. Все перечисленное позволяет предполагать существование в бронзовом веке практики раздельного выпаса разных видов домашнего скота, при которой лошади паслись отдельно от КРС и МРС. Другой причиной может быть употребление жвачными животными в пищу разных видов растительности при повторном использовании пастбищ, где уже могли выпасаться лошади. Практика заготовки кормов для парнокопытных и тебеневки лошадей в зимний период также могла влиять на различия в цифрах. Заготовка кормов предполагается с опорой на серии находок серповидных орудий [24] и следы пребывания животных в границах построек (колодцы для круглогодичного обеспечения большим объемом воды, химический и микробиологический состав грунта, следы остеофагии и пр.) [25–27].

Рис. 1.

Диаграмма размаха значений δ13C для домашних травоядных животных микрорайона Степное. В скобках указано количество проведенных анализов.

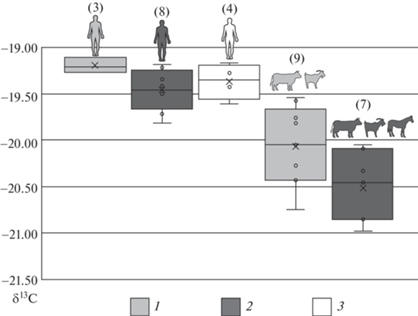

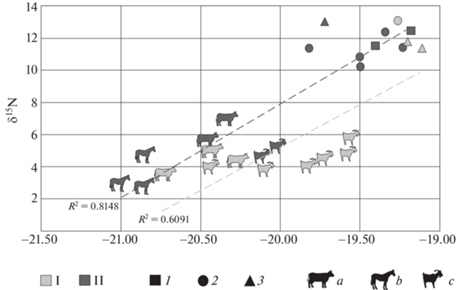

При распределении по культурам группы значений δ13C отражают определенные закономерности в соотношении значений стабильных изотопов в костной ткани людей и животных (рис. 2). В рамках данной выборки для синташтинских и петровских индивидов разница между медианными значениями составляет ~0.25‰ (–19.21‰ для представителей синташтинской культуры и ‒19.46‰ для петровской). Домашний скот этих культур демонстрирует похожую тенденцию при несколько большей разнице – 0.41‰ (–20.05‰ для скота из погребений синташтинской культуры и –20.46‰ – для петровской). Таким образом, значения δ13C для синташтинской культуры в среднем получаются несколько выше, чем у петровской. При анализе изотопов δ15N эта закономерность не прослеживается. Зафиксированная разница может отражать особенности выпаса и диеты домашнего скота и, как следствие, приводить к похожему небольшому сдвигу медианных значений для людей, употреблявших животный белок в пищу (рис. 3).

Рис. 2.

Диаграмма размаха значений δ13C в костях людей и скота микрорайона Степное, группировка по археологическим культурам (синташтинская – 1, петровская – 2, алакульская – 3). В скобках указано количество проведенных анализов для каждой из культурных групп.

Рис. 3.

Соотношение δ13C и δ15N людей и травоядных животных микрорайона Степное (синташтинская культура – I, петровская – II): 1 – мужчина, 2 – женщина, 3 – пол не определен). а – КРС; b – лошадь; с – МРС.

Это наблюдение особенно интересно в свете выводов по результатам анализа радиоуглеродных дат, не исключающего синхронность синташтинских и петровских материалов для рассматриваемых памятников [13]. Вероятно, эта разница может маркировать определенную хозяйственную сепарацию двух культурных групп и расцениваться как дополнительный аргумент против секвенции синташтинской, петровской и алакульской культур.

К сожалению, для алакульской культуры имеются данные только по человеческим останкам, чьи медианные значения показывают их промежуточное положение между синташтинской и петровской сериями. Отсутствие выборки анализов для домашнего скота алакульской культуры в рассматриваемом микрорайоне, а также малый размер выборки людей не позволяют сделать однозначный вывод о ее соотношении с данными, полученными по синташтинской и петровской культурам. Немногочисленные стратиграфические наблюдения в микрорайоне Степное свидетельствуют в пользу более поздней позиции алакульских традиций относительно синташтинских и петровских. То есть на алакульском этапе на основе синтеза предшествующих традиций могло произойти слияние прежде разделенных хозяйственных ареалов.

Наиболее очевидным объектом сравнения является синташтинский могильник бронзового века Каменный Амбар-5, расположенный в 140 км к югу и имеющий большую серию измерений стабильных изотопов азота и углерода для людей и домашнего скота [8, 22, 28]. Он находится в долине р. Карагайлы-Аят (Тобольский бассейн) в Карталинском районе Челябинской области в степной зоне. Для сравнительного анализа использовали 75 образцов костей человека и 33 домашних травоядных животных (15 лошадей, 9 КРС и 9 МРС). Медианные значения δ15N для людей и животных равны 13.1 ± 1.34 и 6.1 ± 1.82 соответственно. Значения δ13C демонстрируют небольшой сдвиг (–18 ± 0.54 и –19.5 ± 1.15), маркирующий различие между скотом и людьми. Как и в случае с могильниками в районе Степного, вариативность значений δ13C для домашнего скота выше.

В сравнении с могильниками у с. Степного можно в целом констатировать большую вариативность значений изотопов азота и углерода, однако это разнообразие может быть следствием гораздо большего размера выборки значений для фауны Каменного Амбара. Также для этого могильника нехарактерно столь же четкое разграничение результатов измерения δ15N людей и домашних травоядных, как отмеченное по данным из могильников микрорайона Степное. В выборке присутствуют несколько образцов коллагена КРС и МРС (n = 6), имеющих несколько повышенный уровень изотопов азота относительно остального поголовья. Это могло быть продиктовано разными факторами или суммой нескольких из них: особенности изотопного состава поедаемых растений, малый возраст особей, более засушливый климат, засоленность почв, на которых осуществлялся выпас.

Показания δ13C по видам животных могильника Каменный Амбар-5 (лошади – –20.1 ± 0.71, КРС – –19 ± 0.54, МРС – –18.2 ± 0.59) иллюстрируют схожую с могильниками у с. Степное последовательность: минимальные значения характерны для лошадей, выше располагается КРС, далее МРС. Вкупе с результатами анализов, известными по другим памятникам [9], это позволяет выявить усредненные паттерны распределения стабильных изотопов домашнего травоядного скота и диагностировать нетипичные показатели при наличии таковых.

Хорошо прослеживается тенденция увеличения значений δ13C для людей и травоядных животных Каменного Амбара-5 в сравнении с могильниками у с. Степное. Статистически это отражают медианные значения для людей и скота. Для могильников у с. Степное они будут составлять –19.35 ± 0.21 для людей и –20.31 ± 0.45 для скота, в то время как для Каменного Амбара-5 медианные показатели будут равны –18 ± 0.54 и –19.5 ± 1.15. Смещение может быть обусловлено, в частности, большей долей растений С4 в питании домашнего скота в степной зоне, что неизбежно сказалось и на людях, употреблявших в пищу продукты животноводства. Впрочем, ни одно из животных не попадает в группу значений, позволяющих говорить о диете, состоящей только из растений С4. Более реалистично предполагать для скота смешанную диету, поскольку в степи интересующего нас района произрастают цветущие недревесные растения типов С3 и С4 [8, 22]. Инсоляция и обеспеченность водой, согласно [22, 29], также могут быть факторами, способствующими обогащению растений углеродом (как правило речь идет о растениях С3) и, как следствие, повышению значения δ13C у скота, употребляющего их в пищу. Если различиями в инсоляции рассматриваемых локусов можно пренебречь, то обеспеченность водой в лесостепной зоне была выше, но в основном за счет наземной влаги. Отметим, что проведенный анализ не выявил коренных различий в системе питания обитателей степной и лесостепной зон.

Дополнительной иллюстрацией этого тезиса является серия анализов состава стабильных изотопов костей домашнего скота поселения позднего бронзового века Чебаркуль III [9]. Памятник расположен в 100 км к северо-западу от микрорайона Степное, в предгорьях Урала, но в зоне так называемого “степного коридора”, т.е. скорее всего занимает сходную с описанными могильниками экологическую нишу. Вероятно, именно поэтому значения по δ15N и δ13C (6.4 ± 0.72; –19.28 ± 0.64) поселения Чебаркуль III не демонстрируют заметных расхождений с травоядными домашними животными рассматриваемых могильников. Единственное исключение – образец коллагена лошади, имеющий минимальные значения δ13C для всей выборки.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Новые данные по стабильным изотопам δ13C и δ15N для могильников у с. Степное демонстрируют, что в основе системы питания людей лежали продукты животноводства (мясо, молоко, кисломолочные продукты) при небольшой роли дикорастущей флоры. Наличие в диете значительной доли речной рыбы по данным анализа стабильных изотопов не прослеживается, хотя кости рыб нередко обнаруживаются в культурном слое [26], есть и примеры орудий для рыбной ловли [10]. Судя по небольшой доле костей диких животных в составе коллекций поселений [26, 27 и др.], охота играла вспомогательную роль в системе жизнеобеспечения. В изученной выборке нет индивидов, резко отличных по составу изотопов от остальных, поэтому с некоторой долей осторожности (в силу малого объема измерений) можно констатировать, что социальная неоднородность не нашла отражения в диете.

Интерпретация полученных цифр в отношении животных позволила заключить, что основную роль в рационе домашних травоядных играли растения С3. Лошади имели более широкую зону выпаса в отличие от КРС и МРС. Последние могли пребывать в непосредственной близости от поселения, на что указывают следы содержания части скота в постройках [27]. Перспективы повышения точности выводов о системе питания коллективов в микрорайоне у с. Степное связаны с анализом материалов поселений.

Результаты анализа состава изотопов людей и скота синташтинской и петровской культур формируют два кластера значений, маркируя изотопный состав консументов и косвенно – продуцентов. Выявленные различия значений между культурами могут указывать на выпас скота в различающихся экологических нишах (за счет разницы изотопного состава поглощаемой флоры). При этом популяциям в рамках микрорайона были свойственны практически идентичная белковая диета и трудно различимые формы животноводческого хозяйства. С учетом предполагаемой по данным радиоуглеродного датирования единовременности существования этих культурных групп различия в составе стабильных изотопов могут свидетельствовать об определенной степени хозяйственной сепарации коллективов с разными культурными традициями в пределах рассматриваемого микрорайона.

Вторая группа выводов базируется на сравнительном анализе памятников микрорайона с другими примерами аналогичных исследований. В целом можно констатировать, что имеются некоторые локальные различия между синхронными степными и лесостепными сериями, хотя речь идет об одной и той же хозяйственной модели с резким преобладанием комплексного животноводства. По-видимому, расхождения в значениях обусловлены не столько климатическими факторами (степень увлажненности), сколько локальными (засоленность почв или доля растений С4 в рационе травоядных). Дальнейшее развитие направления видим в существенном расширении серий, пригодных не только для анализа синхронных памятников, но и для диагностирования динамики, а также в привлечении иных источников информации в решении вопросов реконструкции системы производства и потребления продуктов питания.

Исследование выполнено при поддержке Российского научного фонда (грант № 20-18-00402-П).

Список литературы

Twiss K. // J. Archaeol. Res. 2012. V. 20. P. 357. https://doi.org/10.1007/s10814-012-9058-5

Kunikita D., Shevkomud I., Yoshida K. et al. // Radiocarbon. 2013. V. 55. P. 1334. https://doi.org/10.1017/S0033822200048244

Lucquin A., Gibbs K., Uchiyama J. et al. // Proc. Natl. Acad. Sci. 2016. V. 113. P. 3991. https://doi.org/10.1073/pnas.1522908113

Демкин В.А., Демкина Т.С., Удальцов С.Н. // Вестник археологии, антропологии и этнографии. 2014. № 2 (25). С. 148.

Карапетян М.К., Шарапова С.В. // Нижневолжский археологический вестник. 2022. Т. 21. № 2. С. 100. https://doi.org/10.15688/nav.jvolsu.2022.2.6

Miller M.J., Whelton H.L., Swift J.A. et al. // Sci. Rep. 2020. V. 10. P. 13704. https://doi.org/10.1038/s41598-020-70109-8

Ventresca Miller A., Hanks B.K., Judd M. et al. // Am. J. Phys. Anthropol. 2017. V. 162. № 3. P. 409. https://doi.org/10.1002/ajpa.23126

Hanks B.K., Ventresca Miller A., Judd M. et al. // J. Archaeol. Sci. 2018. V. 97. P. 14. https://doi.org/10.1016/j.jas.2018.06.006

Анкушева П.С., Алаева И.П., Садыков С.А. и др. // Уральский исторический вестник. 2021. № 3 (72). С. 26. https://doi.org/10.30759/1728-9718-2021-3(72)-26-38

Куприянова Е.В., Зданович Д.Г. Древности лесостепного Зауралья: могильник Степное VII. Челябинск: Энциклопедия, 2015. 200 с.

Куприянова Е.В. Погребальные практики эпохи бронзы Южного Зауралья: могильник Степное-1 (раскопки 2008, 2010–2011, 2014 гг.). Челябинск: Энциклопедия, 2016. 118 с.

Куприянова Е.В., Стоколос В.С., Петров Н.Ф. и др. Могильник Степное 25: культурный синкретизм на границе степи. Челябинск: ЧелГУ, 2020. 155 с.

Епимахов А.В., Куприянова Е.В., Хоммель П. и др. // Древние и традиционные культуры во взаимодействии со средой обитания: проблемы исторической реконструкции / Oтв. ред. Куприянова Е.В. Челябинск: ЧелГУ, 2021. С. 7.

Куприянова Е.В., Хэнкс Б.К., Гайдученко Л.Л. и др. // Степное: новые горизонты / Гл. ред. Куприянова Е.В. Челябинск: ЧелГУ, 2023.

Koryakova L., Epimakhov A.V. The Urals and Western Siberia in the Bronze and Iron Age. Cambridge: Cambridge University Press, 2007. 384 p. https://doi.org/10.1017/CBO9780511618451

Епимахов А.В. // Вестник археологии, антропологии и этнографии. 2010. № 2 (13). С. 36.

Stobbe A., Schneider H., Voigt R. et al. // The Bronze Age in the Karagaily-Ayat Region (Trans-Urals, Russia). Culture, Environment and Economy / Eds. Korjakova L.N., Krause R. Bonn: Verlag Dr. Rudolf Habelt GmbH, 2021. P. 269.

DeNiro M.J. // Nature. 1985. V. 317. P. 806. https://doi.org/10.1038/317806a0

Svyatko S.V. // Archaeol. Ethnol. Anthropol. Eurasia. 2016. V. 44 (2). P. 47. https://doi.org/10.17746/1563-0102.2016.44.2.047-055

Bocherens H., Drucker D. // Int. J. Osteoarchaeol. 2003. V. 13. P. 46. https://doi.org/10.1002/oa.662

Shishlina N., Sevastyanov V., Kuznetsova O. // J. Archaeol. Sci. 2018. V. 21. P. 1247. https://doi.org/10.1016/j.jasrep.2017.02.013

Ventresca Miller A.R., Bragina T.M., Abil Y.A. et al. // Archaeol. Anthropol. Sci. 2019. V. 11. P. 2151. https://doi.org/10.1007/s12520-018-0660-4

Menard C., Duncan P., Fleurance G. // J. Appl. Ecol. 2002. V. 39. P. 120. https://doi.org/10.1046/j.1365-2664.2002.00693.x

Епимахов А.В. // Российский археологический ежегодник. 2021. Вып. 2. С. 253.

Peters S., Thiemeyer H. // The Bronze Age in the Karagaily-Ayat Region (Trans-Urals, Russia). Culture, Environment and Economy / Eds. Korjakova L.N., Krause R. The Bronze Age in the Karagaily-Ayat Region (Trans-Urals, Russia). Culture, Environment and Economy. Bonn: Verlag Dr. Rudolf Habelt GmbH, 2021. P. 305.

Kosintsev P.A., Rassadnikov A.Ju., Bachura O.P. Bone remains from the Bronze Age fortified settlements of Kamennyi Ambar and Konoplyanka / Eds. Korjakova L.N., Krause R. The Bronze Age in the Karagaily-Ayat Region (Trans-Urals, Russia). Culture, Environment and Economy. Bonn: Verlag Dr. Rudolf Habelt GmbH, 2021. P. 335.

Рассадников А.Ю. // Известия лаборатории древних технологий. 2020. Т. 16. № 3 (36). С. 46. https://doi.org/10.21285/2415-8739-2020-3-46-64

Narasimhan V., Patterson N., Moorjani P. et al. // Science. 2019. V. 365. eaat7487. https://doi.org/10.1126/science.aat7487

Lajtha K., Getz J. // Oecologia. 1993. V. 94. P. 95. https://doi.org/10.1007/BF00317308

Дополнительные материалы отсутствуют.

Инструменты

Российские нанотехнологии