Российские нанотехнологии, 2023, T. 18, № 6, стр. 853-864

Опыт исследования останков человека с патологией осевого скелета из некрополя XII–XIII вв. “Красногорское XIIб” (Карачаево-Черкесская республика)

С. В. Васильев 1, Е. Ю. Радомская 2, К. В. Симавонян 2, А. О. Оганесян 2, С. Б. Боруцкая 3, С. Ю. Фризен 1, Д. В. Булгин 2, *

1 Институт этнологии и антропологии РАН

Москва, Россия

2 Национальный исследовательский центр “Курчатовский институт”

Москва, Россия

3 Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова

Москва, Россия

* E-mail: molmed1999@yahoo.com

Поступила в редакцию 13.06.2023

После доработки 13.06.2023

Принята к публикации 13.06.2023

Аннотация

С помощью методов лучевой (рентгенография, компьютерная томография) и морфологической (палеогистология) диагностики исследованы фрагменты осевого скелета одного из костяков некрополя XII–XIII веков “Красногорское XIIб” (Карачаево-Черкессия). Скелет принадлежал мужчине пожилого возраста, который имел средний рост, массивный костно-суставной аппарат, сильно развитые мышцы. Результаты исследования свидетельствуют, что индивид при жизни страдал анкилозирующим спондилитом.

ВВЕДЕНИЕ

Острые или хронические заболевания, травмы опорно-двигательного аппарата часто вызывают стойкие патологические изменения в костях и суставах, оставляют свои следы после жизни индивида. Такие патологические проявления нередко находят при проведении археологических исследований в индивидуальных или массовых захоронениях. Костные останки – это уникальный палеоантропологический материал, содержащий бесценную информацию о прошлом человечества. В настоящее время в России и за рубежом активно развивается палеопатология – наука, возникшая на стыках медико-биологических дисциплин, палеонтологии, зоологии, антропологии, истории и экологии, которая изучает следы болезней на останках человека и животных с древних времен [1]. Палеопатология человека – раздел физической антропологии, изучающий болезни древних людей. Палеопатологические исследования останков позволяют получить общее представление о состоянии здоровья наших древних предков, проследить давность возникновения и эволюцию многих заболеваний у человека, предсказать развитие заболеваний в будущем, их влияние на биологическое и культурное развитие человечества [2]. Несмотря на оптимистические заявления представителей врачебного сообщества, сделанные в прошлом столетии относительно улучшения здоровья людей в XXI веке, многие древние заболевания человечества, такие как чума [3], проказа [3], сифилис [4], туберкулез [5], злокачественные новообразования [6], болезни сердечно-сосудистой системы [7], опорно-двигательного аппарата [8], по-прежнему существуют [8].

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В данной работе описан случай анкилозирующего спондилита (АС) выявленного у индивидуума мужского пола относительно пожилого возраста, обнаруженного при археологических раскопках некрополя Красногорское XIIб. Поселение и грунтовый некрополь “Красногорское XIIб” находится в Усть-Джегутинском районе Карачаево-Черкесской Республики. Памятник расположен на правом высоком берегу реки Кубань.

Могильник грунтовый. Погребения совершены по христианскому обряду. На дне прямоугольных ям, длинной осью ориентированных по линии восток–запад, устанавливались каменные ящики. Ящики сверху перекрывались каменными плитами-закладами. Погребенные располагались вытянуто на спине, головой ориентированы на запад. Руки сложены либо в районе грудной клети или живота, либо в районе таза. Кисти расправлены. Среди находок преобладают предметы одежды и украшений: пряжки-кольца, пуговицы, бусы-подвески. Предварительная датировка могильника: конец XII–конец XIII вв. н.э.

Погребение 290 с указанной патологией расположено в северо-восточной части могильника, имеет специфику, отличающую от остальных погребений (рис. 1).

Погребение совершено в прямоугольной яме с заплечиками. Яма длинной осью ориентирована по линии восток–запад с отклонением к югу. Размеры внешней ямы – 1.5 × 0.75 м, внутренней – 1.5 × × 0.50 м, глубина – 2.18 м от уровня R0. Дно ямы неровное, с небольшим чашевидным углублением. Заплечики устроены вдоль длинных стен ямы. Реконструируемая высота заплечиков – 0.25 м, ширина – 0.10–0.25 м. Каменный ящик как таковой отсутствовал или был разрушен. В западной части могильной ямы, за головой погребенного, вертикально установлена каменная плита, являющаяся западной стенкой. Плита дополнительно укреплена камнями галечника, также установленных вертикально. В восточной части могильной ямы находится часть каменного ящика, закрывающего ноги погребенного до уровня колен (с северной и южной сторон, торцевая – восточная). Высота каменных стен – 0.25 × 0.27 м. Вероятно, на заплечиках были уложены камни галечника, которые являлись опорой для каменной крышки/заклада, которые под тяжестью плиты сползли внутрь погребения. Погребение сверху перекрыто четырьмя плоскими плитами известняка, уложенными встык.

Погребенный располагался на дне ямы вытянуто на спине, головой на запад. Череп после истления мягких тканей чуть развернулся к югу, челюсть лежит на шейной области. Руки погребенного сложены на животе. Кисть правой руки расположена на левой подвздошной кости таза. Левая рука перекрывает правую. Кисть левой руки располагалась на локтевом сгибе правой. Кисти распрямлены. Стопы ног лежат параллельно. В области правой лопатки обнаружена бронзовая пуговица/бубенчик обычной формы. Датируется погребение 290, как и все остальные погребения, концом XII–XIII вв. н.э.

Описанный случай – пример палеопатологического исследования с использованием комплекса современных диагностических методов.

В представленной работе использовали классический рентгенологический метод, компьютерную томографию, гистологическое исследование.

Проведена дифференциальная диагностика с другими заболеваниями костей и суставов, такими как диффузный идиопатический скелетный гиперостоз, реактивный артрит и псориатический артрит.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

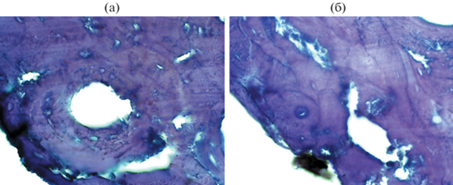

АС – хроническое прогрессирующее заболевание из группы спондилоартритов, поражающее в основном позвоночник и крестцово-подвздошные суставы [9, 10]. Прогрессирование заболевания приводит к оссификации связок позвонков, сращению тел позвонков, развитию анкилоза – полному ограничению подвижности в суставах позвоночника [10].

Первые описания патологических изменений в позвоночнике, характерных для АС, были сделаны Гиппократом (460–370 гг. до н.э.) [11], позже похожие изменения задокументировал древнеримский медик и теоретик медицины Целий Аврелиан (Caelius Aurelianus, 1400-е гг.) [12]. Первое детальное патологоанатомическое описание болезни было представлено ирландским врачом Бернардом Коннором (Bernard Connor, 1666–1698 гг.), который в своей докторской диссертации 1691 г., написанной в Реймсском университете (Université de Reims Champagne-Ardenne), описал больного, позвонки которого были “настолько прямо и тесно соединены друг с другом, их связки были совершенно “костлявыми”, а их сочленения настолько стертыми, что они действительно образовывали единую непрерывную кость” [13].

Высокую частоту распространения АС в Древнем Египте и Древнем Риме показали исследования сохранившихся скелетов, обнаруженных при археологических раскопках в начале прошлого века [14, 15], результаты последующих рентгенологических исследований достоверно подтвердили эти данные [16, 17]. Известно, что АС страдал египетский фараон Рамзес II. Проведенные исследования мумий фараонов Древнего Египта, датированных примерно 1500 г. до н.э., обнаружили на костях скелета характерные для АС признаки – оссификацию связочного аппарата позвоночника, выраженные патологические изменения крестцово-подвздошных суставов [18].

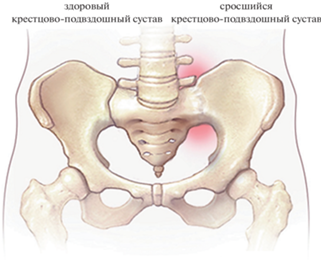

Люди, страдающие АС, жалуются на постоянную боль в пояснице и скованность в позвоночнике, эти симптомы появляются в возрасте от 20 до 40 лет [19, 20] (рис. 2, 3).

Рис. 2.

Схематическое изображение окостенения позвоночных связок, приводящего к сращению позвоночных сегментов и значительному увеличению общего кифоза.

Рис. 3.

Схематическое изображение здорового крестцово-подвздошного сустава и крестцово-подвздошного сустава со сращением (анкилозом) и сопутствующим воспалением.

Первые предположения о наследственной природе АС были выдвинуты по результатам изучения останков членов семьи Медичи: Козимо ди Джованни де Медичи (Козимо Медичи Старый, Cosimo il vecchio, 1389–1464 гг.), его сына Пьеро ди Козимо де Медичи (из-за болезни имел прозвище Подагрик, Piero “il Gottoso”, 1416–1469 гг.), внука Лоренцо ди Пьеро де Медичи “Великолепный” (Lorenzo il Magnifico, 1449–1492 гг.), правнука Джулиано ди Лоренцо де Медичи (герцог де Немур, Duca di Nemours, 1479–1516 гг.), тела которых были вывезены в 1945 г. из семейной часовни во Флоренции в рамках начального этапа исследовательского проекта “Медичи” (The Medici Project) [21, 22]. В настоящее время проект Медичи выполняется группой палеопатологов из Университета Пизы, Университета Флоренции и Управления музеев Флоренции, которые проводят исследования 49 гробниц, где покоятся останки членов семьи Медичи – правителей Флоренции эпохи Итальянского Возрождения. В проекте задействованы специалисты по таким дисциплинам, как палеопатология, погребальная археология, физическая антропология, палеодиета, паразитология, гистология, гистохимия, иммуногистохимия, электронная микроскопия, молекулярная биология и идентификация древних патогенов. Для получения детальной информации о генетике, привычках питания, образе жизни и заболеваниях членов этой семьи используются самые современные технологии биомедицинской визуализации [23, 24].

В 1973 г. ученые доказали связь гена HLA-B27 с развитием АС [25]. Большинство больных АС (~95%) имеет ген HLA-B27, что крайне редко встречается в общей популяции людей, не страдающих этим заболеванием. Вероятность развития АС у человека, который является носителем HLA-В27, в десятки раз выше, чем у человека без данного гена (риск развития у здоровых лиц, положительных по HLA-B27, составляет ~2%) [26]. В исследовании [27] обнаружено, что риск АС в 16 раз выше у родственников пациентов с АС, которые являются носителями гена HLA-B27, по сравнению с HLA-B27-положительными людьми в общей популяции.

ПАЛЕОАНТРОПОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Половозрастное определение позволило сделать вывод о том, что скелет принадлежал пожилому мужчине старше 50 лет. Провели измерение костей посткраниального скелета. Были определены пропорции конечностей и массивность длинных костей.

Интермембральный индекс (71.16%) указывает на среднее соотношение длин рук и ног, величина плече-бедренного индекса (72.55%) высокая, что указывает на относительную удлиненность плеча. Лучеплечевой индекс имеет среднее значение (76.9%), а берцово-бедренный – ниже среднего (80.36%), что соответствует немного укороченной голени. Ширина плеч у мужчины была небольшой – 36.7 см, а ширина таза значительной – 30.2 см. При этом таз был не только широким, но и низким.

Прижизненная длина тела, рассчитанная по трем формулам, в среднем составила 166.6 см, что для мужчин является средним ростом.

Определение массивности и степени укрепленности костей показало следующее. Ключица и плечевая кость имели массивность выше среднего. При этом выражена некоторая уплощенность середины плеча, что связано с сильным развитием дельтовидной бугристости. Лучевая и локтевая кости отличались высокой массивностью. Степень уплощенности диафиза этих костей – небольшая, межкостный край выступает не очень сильно.

Бедренная кость имела массивность выше среднего. Диафиз кости в средней части одинаково развит и в поперечном, и в сагиттальном направлениях. А шероховатая линия бедра выражена умеренно. В верхнем ярусе бедренная кость платимеричная, т.е. средне укрепленная, немного уплощенная.

Большеберцовая кость характеризуется повышенной массивностью, особенно в средней части диафиза, однако довольно уплощенная, платикнемичная, как посередине, так и сверху, на уровне питательного отверстия.

Мышечный рельеф на всех костях развит очень сильно. Немного слабее выражен рельеф мышц-сгибателей локтевого сустава, степень его развития можно оценить как среднюю. Не исключено, что, несмотря на болезнь, мужчине приходилось всю жизнь заниматься тяжелым физическим трудом, чтобы иметь возможность самому себя обслуживать. Вероятно, хорошая физическая форма позволила данному мужчине, имея тяжелую болезнь позвоночника, дожить до преклонных лет.

Череп – мезокранный (черепной указатель 76.7), крупный, с очень большими размерами продольного и высотного диаметров и большим поперечным диаметром. Лицо ортогнатное, широкое и низкое, по скуловому диаметру и верхнелицевому указателю – широкое. Орбиты широкие и низкие по абсолютным размерам, по орбитному указателю – хамеконхные. Нос средний по абсолютным размерам, по носовому указателю – хорошо выступающий.

По абсолютным размерам и пропорциям череп из погребения 290 сходен с еще одним черепом (№ 135) этого же могильника, что может указывать на их родственную связь. Оба черепа отличаются комплексом черт, которые можно охарактеризовать как “архаичные”: мезокрания, крупные размеры мозгового и лицевого отделов, широкое ортогнатное лицо с широкими и низкими орбитами, небольшим и относительно широким носом.

Анализ соотношения стабильных изотопов некоторых химических элементов (С, N) в качестве независимого исторического источника прочно вошел в археолого-антропологический исследовательский инструментарий.

Базовые палеодиетологические реконструкции, т.е. определение основных источников питания, входящих в обыденный рацион человека, основаны на экологических закономерностях фракционирования изотопного состава тканей растений и животных при смене трофического уровня. В качестве основного показателя используются δ13C и δ15N.

Так, в образце из погребения 290 выявлен умеренно тяжелый углерод (δ13 С = –13.4‰) и изотопно тяжелый азот (δ15 N = 10.7‰), указывающие на то, что в рационе мужчины из погребения 290 в последние годы преобладала мясная пища, возможно мясо птиц. Доля растительной пищи тоже значительна.

РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ

Исследованы кости и межкостные соединения скелета человека из захоронения, в том числе подвздошные, лобковые и седалищные кости обеих сторон таза, пять позвонков шейного отдела позвоночника, 11 позвонков грудного отдела позвоночника вместе с фрагментами шести пар ребер, сакрализованный пятый поясничный позвонок, крестец, правая ключица и рукоятка грудины. В смежных сочленениях эти кости патологически сращены между собой и представлены в виде четырех блоков:

– блок 1 – шейный отдел позвоночника от первого до пятого позвонка. Шестой и седьмой шейные позвонки отсутствуют;

– блок 2 – 11 грудных позвонков (Th1-11) и фрагменты шести пар ребер. В позвонке Th11 сохранились дуга и отростки дуги, а тело отсутствует. Позвонок Th12 отсутствует полностью. Позвонок Th1, часть позвонка Th2 и диск между ними резецированы для исследований;

– блок 3 – кости тазового кольца срослись между собой во всех сочленениях: в пояснично-крестцовом, крестцово-подвздошном, а также по лобковому симфизу и между последним поясничным позвонком и крыльями подвздошных костей. Посмертно сломана вертлужная часть левой подвздошной кости, разрушена часть правой боковой массы крестца и отломан правый поперечный отросток сакрализованного поясничного позвонка L5. Из-за посмертных разрушений единое тазовое кольцо представлено двумя асимметричными, но комплементарными половинами;

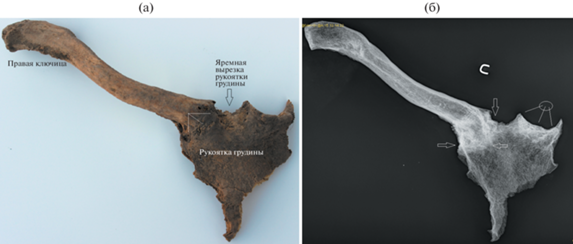

– блок 4 – сросшиеся между собой правая ключица и рукоятка грудины.

Методики исследования: макроскопический осмотр костей и костных соединений, полипозиционная рентгенография (параметры рентгенографии: кВ 60–70, мАс 1–3.2), компьютерная томография (кВ 120, протоколы “позвоночник” и “таз”).

Используемая аппаратура: рентгеновский аппарат PORTA 100HF (Toshiba) с цифровой системой DR Retrofit (AGFA), томограф компьютерный Revolution EVO (GE Healthcare).

В результате исследования обнаружены многочисленные и выраженные признаки поражения суставов и связочного аппарата, характерные для АС.

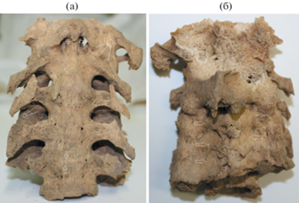

Блок 1. Шейный отдел позвоночника. Все шейные позвонки костно спаяны между собой. Макроскопически шейный отдел позвоночника имеет вид полого цилиндра со сложным внешним рельефом и гладким внутренним рельефом стенок. Передняя стенка шейного отдела позвоночника, образованная сросшимися телами позвонков, непрерывна, без разъединений на отдельные позвонки. Ровная костная поверхность покрывает переднюю стенку на всем протяжении, начинаясь узким пучком из-под задней стенки переднего бугорка атланта и расширяясь книзу на уровне тела позвонка С2. Далее в местах соединения тел двух смежных позвонков на уровне межпозвонковых дисков выявляются небольшие выпуклости в виде поперечных валиков. Задняя стенка шейного отдела позвоночника состоит из слившихся друг с другом грубых напластований обызвествленных желтых и задних междужковых связок, напоминая неровный застывший воск. Как дуги, так и суставные отростки скрыты под напластованиями окостеневших связок. Задняя дуга атланта и остистые отростки позвонков С3, С4 и С5 посмертно разрушены. Сохранен лишь остистый отросток осевого позвонка С2 (эпистрофея). Боковые отделы шейных позвонков сохранны. Четко дифференцируются поперечные отростки, в каждом из которых имеется отверстие для позвоночной артерии. Хорошо сохранились и корешковые межпозвонковые отверстия между ножками дуг смежных позвонков. Общий вид шейного отдела позвоночника представлен на рис. 4.

Рис. 4.

Шейные позвонки, вид спереди. Две вертикальные стрелки – между ними выпуклый кпереди поперечный валик над зоной диска, разделяющего тела смежных позвонков С4 и С5. Две горизонтальные стрелки – между ними узкий пучок окостеневшей связки на передней стенке зуба осевого позвонка С2. Тройной линейный указатель – обызвествление связок передней стенки атланто-осевого сустава С1-2. Двойной линейный указатель – обызвествление желтых связок С3-4 (а). Шейные позвонки, вид сзади. Горизонтальные стрелки – сливное окостенение желтых и задних междужковых связок. Напоминает картину неровного застывшего воска. Двойной линейный указатель – деформированная полость – часть суставной полости атланто-осевого сустава (б).

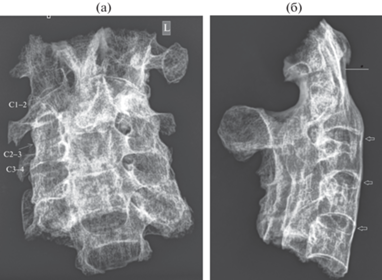

Рентгенография шейного отдела позвоночника в прямой и боковой проекциях представлены на рис. 5. Суставные щели в дугоотростчатых суставах сужены, суставные края нечеткие и неровные. Некоторые суставные щели не дифференцируются вовсе, что может быть обусловлено полным костным спаянием в этих суставах. Суставные щели в обоих атлантоосевых суставах сохранены, но неравномерно сужены. Контуры их суставных краев имеют неровности и нечеткости. Сливное окостенение желтых и задних междужковых связок обусловливает груботрабекулярный костный рисунок в зоне расположения дужек как по бокам от тел позвонков, так и кзади от них.

Рис. 5.

Рентгенография шейного отдела позвоночника (ШОП) в прямой проекции. Сужение щелей, нечеткость и неровность контуров суставных краев фасеточных суставов (стрелки С2-3 и С3-4). Деформация и неравномерное сужение суставных щелей обоих атлантоосевых суставов (стрелка С1-2). Груботрабекулярная деформация костного рисунка междужковых и желтых связок по бокам и кзади от тел позвонков (а). Рентгенография ШОП в боковой проекции. Горизонтальные стрелки – тонкие мостики по краю диска. Одинарный линейный указатель – окостеневшая связка между передним бугорком С1 и основанием зуба С2. Четырехвекторный линейный указатель – сужение щелей и нечеткость контуров фасеточных суставов С3-4-5 (б).

Поверхностные слои фиброзного кольца межпозвонкового диска обызвествлены. Они выявляются в виде тонких мостиков, перекидывающихся между телами смежных позвонков по всему периметру вокруг диска. Эти мостики тонкие, с четкими, ровными и гладкими краями. Такие мостики имеются вокруг всех шейных межпозвонковых дисков. Однако сами межпозвонковые дисковые пространства имеют равномерную правильную форму и размеры, не сужены, без субхондральных дегенеративных изменений позвонков. По нижнему краю тела позвонка С5 сохранились тонкие стенки окостеневшего внешнего слоя фиброзного кольца вокруг отсутствующего диска. Между первым и вторым шейными позвонками, кпереди от зуба, выявляется окостеневшая узкая связка между задней стенкой переднего бугорка атланта и основанием зуба осевого позвонка. Между этой связкой и передним краем зуба имеется рентгенопрозрачное пространство.

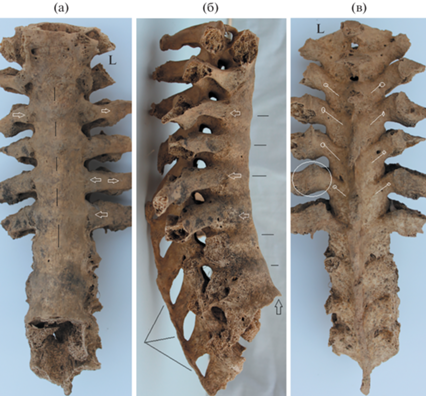

Блок 2. Грудной отдел позвоночника (рис. 6, 7). Все грудные позвонки и фрагменты шести пар ребер макроскопически спаяны между собой в межпозвонковых и реберно-позвонковых сочленениях. Вместо сегментированной на отдельные позвонки длинной колонны грудной отдел позвоночника превратился в кифотически изогнутую цельную кость. Переднебоковые края спаянных тел позвонков имеют ровную поверхность, за исключением небольших поперечных выпуклых валиков в местах расположения межпозвонковых дисков. Эти макроморфологические признаки обусловили один из самых известных симптомов болезни Бехтерева: “бамбуковая палочка”. Ярче всего этот симптом обычно наблюдается в грудном и поясничном отделах позвоночника, но в данном случае поясничного отдела нет, за исключением единственного позвонка L5, спаянного с крестцом. В суставах между головками ребер и боковыми краями тел двух смежных позвонков имеет место полное окостенение реберно-позвонковых связок. Окостенели и надостистые связки, которые в виде плотного окостеневшего жгута тянутся по заднему краю остистых отростков Th6-11. Парные межпозвонковые суставы (фасеточные) не дифференцируются как макроскопически, так и рентгенографически. Их суставные капсулы, желтые связки, а также задние междужковые связки, полностью окостенели и слились в единый костный массив по задней поверхности грудного отдела позвоночника.

Рис. 6.

Вид спереди. Сращение реберно-позвонковых суставов (белые стрелки к середине) и реберно-поперечных суставов (белые стрелки кнаружи). Поперечные валики (окостеневшие фиброзные кольца) межд концами одинарных черных линейных указателей (а). Вид с правого бока. Выпуклые края фиброзных колец (горизонтальные черные линейные указатели). Край отломанного синдесмофита фиброзного кольца диска (вертикальная стрелка). Сращение реберно-позвонковых суставов (горизонтальные стрелки). Окостенение надостистой связки (трехвекторный линейный черный указатель) (б). Вид сзади. Окостеневшие и слившиеся в один массив желтые и задние междужковые связки (указатели – английская булавка). Окостеневшие реберно-поперечные связки (внутри белого круга) (в).

Рис. 7.

Прямая рентгенограмма грудного отдела позвоночника. Окостенение связок и сращение в реберно-поперечных суставах (двухвекторные линейные указатели). Окостенение связок и сращение в реберно-позвонковых суставах (наконечники копий). Отломки синдесмофитов по краям суставных ямок реберно-позвонковых суставов (стрелки) (а). Боковая рентгенограмма. Одинарные стрелки – мостики синдесмофитов (окостеневших наружных краев фиброзного кольца дисков). Двойная стрелка – отломанный край синдесмофита фиброзного кольца диска. Одинарные линейные указатели – окостеневшая надостистая связка (б).

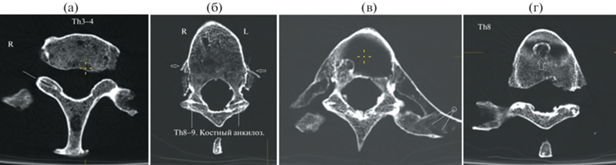

Компьютерная томография позволила детальнее визуализировать межпозвонковые, реберно-позвонковые и реберно-поперечные суставы. Были выявлены разные виды и степени анкилозов (рис. 8). Анкилозы вследствие полного или неполного костного спаяния чередовались как с внутрисуставным фиброзно-костным анкилозом, так и “панцирным” анкилозом из-за окостенения периартикулярных связок.

Рис. 8.

Фасеточный сустав Th3-4. Суставная щель в большей части сохранена, но по краям щели имеются костные спаяния (линейный указатель) (а). Th 8-9. В обоих фасеточных суставах имеется полное костное спаяние (линейные указатели). В реберно-позвонковых суставах головки отсутствуют (не было костного спаяния), но место сочленения головок окружено плотными синдесмофитами окостеневших связок (панцирный анкилоз) (б). Фиброзно-костный анкилоз обоих реберно-позвонковых суставов. В левом реберно-поперечном суставе суставная щель в полной мере сохранена (двухвекторный линейный указатель) (в). В каудальной части тела Th8 имеется грыжа Шморля, окруженная незамкнутой кольцевидной полосой склероза (г).

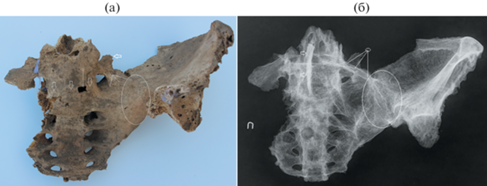

Блок 3. Кости тазового кольца. Крестцово-подвздошные сочленения. По всей линии соприкосновения ушковидных поверхностей сустава выявляется переход элементов губчатой костной структуры с подвздошной кости на крестцовую. На месте сросшихся краев этих двух костей сохранились тонкие, неровные и прерывистые склеротические линии, оставшиеся от противолежащих друг к другу краев крестцово-подвздошного сустава (рис. 9б). Костное спаяние произошло не по всей площади соприкосновения суставных краев. Местами рядом со спаянными краями сохранились остаточные суставные щели с неравномерными контурами (рис. 9в). Кпереди от суставной щели полностью окостенела передняя крестцово-подвздошная связка (рис. 9а). Окостенели пояснично-подвздошная и пояснично-крестцовая связки, а также надостистая связка L5-S2 (рис. 9а, 9б). Пятый поясничный позвонок частично сакрализован: его поперечные отростки сращены с боковыми массами крестца, но диск L5-S1 был сохранен.

Рис. 9.

Окостенение передней крестцово-подвздошной связки (овал). Окостенение пояснично-подвздошной связки (стрелка горизонтальная). Синдесмофиты фиброзного кольца (стрелки вертикальные). Участок с посмертно разрушенным синдесофитом (английская булавка). Сращение левого поперечного отростка L5 с крестцом (тройной линейный указатель) (а). Сращение крестцово-подвздошного сустава (овал). Окостенение пояснично-подвздошной связки (стрелка вертикальная). Окостенение пояснично-крестцовой связки (тройная линия). Окостенение надостистой связки (стрелки горизонтальные) (б).

Окостенение связок в исследуемом скелете имеет распространенный характер. В наружном слое фиброзного кольца этого диска такое же окостенение с типичными мостиками (синдесмофитами), как и в межпозвонковых соединениях всех других позвонков изучаемого индивида. Передний мостик имеет локальное посмертное разрушение, выявляемое как макроскопически, так и на сканах КТ (рис. 9а, 9г).

Аналогичные изменения наблюдаются в лобковом симфизе: окостенение связок и фиброзно-хрящевого диска симфиза, полное костное сращение и переход элементов костной структуры между смежными краями обеих лобковых костей (рис. 10).

Рис. 10.

Сросшийся межлобковый симфиз. Контуры смежных краев лонных костей нивелированы. Окостеневшие верхняя и нижняя лобковые связки (стрелки). Окостеневший фиброзно-хрящевой симфизиальный диск между лонными костями (линейные указатели). Костные балки переходят из одной лонной кости в другую через окостеневший диск.

Блок 4. Правая ключица и рукоятка грудины. Левая ключица отсутствует. Имеется полное костное сращение между правой ключицей и рукояткой грудины в грудинно-ключичном сочленении (рис. 11). В зоне сращения рентгенологически выявляются интенсивное остеосклерозирование и переход элементов костной структуры из одной кости в другую. Невозможно четко дифференцировать, где кончается грудинный конец ключицы и начинается суставной край рукоятки грудины. Однако анкилоз в грудинно-ключичных соединениях имеет асимметричный характер. В левом грудинно-ключичном соединении костный анкилоз не успел наступить. На рентгенограмме выявляются четкие склерозированные суставные края левой суставной ямки рукоятки грудины. Не знаем, как произошло разъединение костей в левом грудинно-ключичном соединении, но это разъединение не привело к отрывным переломам суставных краев в этом суставе. А это значит, что в левом грудинно-ключичном сочленении в отличие от правой стороны костного анкилоза на момент смерти не произошло. Таким образом, несмотря на общую симметричность поражений, степень выраженности поражений может быть асимметричной. Отметим, что и внутри одного сустава выраженность изменений может быть неоднородной, как это наблюдали в крестцово-подвздошном сочленении, где чередовались участки полного костного анкилоза (рис. 9г) с участками сохранившейся суставной щели (рис. 9в).

ПАЛЕОГИСТОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Для регидратации костной ткани фрагмент позвоночного столба поместили в раствор, приготовленный следующим образом [28]:

– 95%-ный этиловый спирт – 30 об. %;

– 1%-ный раствор нейтрального формалина – 50 об. %;

– 5%-ный раствор кальцинированной соды (карбонат натрия) – 20 об. %.

Время экспозиции костного материала в растворе для регидратации составило 7 сут. После регидратации материал поместили в электролитный декальцинирующий раствор (Эрго Продакшн, Россия). Образцы костной ткани после регидратации и декальцинации фиксировали в 10%-ном нейтральном растворе формалина, после фиксации проводили стандартную гистологическую обработку материала в изопропиловом спирте с последующей заливкой в парафиновую среду “HISTOMIX” (ООО “БиоВитрум”, Санкт-Петербург, Россия). Из полученных парафиновых блоков приготавливали срезы толщиной 7 мкм, окрашивали гематоксилином и эозином. Обзорный морфологический анализ выполнен на биологическом микроскопе для лабораторных исследований AXIO LAB.A1 (Carl Zeiss Microscopy G-mbH, Германия). Для микрофотографирования использовали цифровую камеру Axiocam 105 color (Carl Zeiss Microscopy GmbH, Германия).

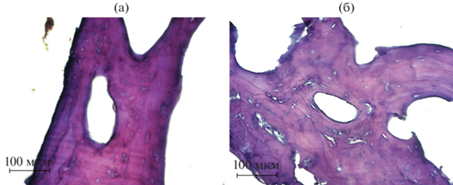

Гистоархитектоника костной ткани изменена (рис. 12–14). Вторичные остеоны разных размеров и форм, гаверсовы каналы местами резко расширены. Встречаются остеоны без четких границ, с нарушенным расположением и нечеткостью рисунка костных пластин. Костные пластины “растворяются” в однородном основном веществе кости. Участки резорбции костной ткани с утратой компактности, истончением трабекул и образованием лакун.

Рис. 12.

Фрагмент тела позвонка: а – микроструктура зрелой костной ткани, состоящая из вторичных остеонов разных размеров и форм, резорбция костной ткани – истончение и разрежение костных трабекул, образование лакун, увеличение ×100; б – остеон с расширенным просветом, без четких границ, с нарушенным расположением и нечеткостью рисунка костных пластин, увеличение ×400. Окраска гематоксилином и эозином.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исследованный скелет индивида из погребения 290 могильника Красногорское XIIб принадлежал мужчине преклонного возраста. Прижизненная длина тела, 166.6 см, является средней для мужчин, индивид характеризовался узкими плечами, широким и низким тазом, довольно массивным скелетом конечностей. Развитие мышечного рельефа указывает на значительные физические нагрузки при жизни.

Развернутая рентгенологическая картина анкилозирующего спондилита столь характерна, что патология легко распознается с измененной гистоархитектоникой костной ткани. Однако любая распространенная кальцификация связок в позвоночнике в той или иной мере будет “обречена” на дифференциальную диагностику с АС: будь то деформирующий спондилез, или болезнь Форестье (другое ее название – ДИСГ (диффузный идиопатический скелетный гиперостоз)). Но следует помнить, что это совершенно разные заболевания. Анкилозирующий спондилит – это прежде всего воспалительное заболевание суставов, а деформирующий спондилез, или ДИСГ, – это дегенеративное поражение позвоночника и его связочного аппарата.

Работа выполнена при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (грант № 075-15-2022-328).

Список литературы

Перерва Е.В. // Вестник археологии, антропологии и этнографии. 2013. № 4 (23). С. 71.

Dutour O. // Microbiol. Spectr. 2016. V. 4. № 4. https://doi.org/10.1128/microbiolspec.PoH-0014-2015

Neerinckx S., Bertherat E., Leirs H. // Trans. R. Soc. Trop. Med. Hyg. 2010. V. 104. № 2. P. 97. https://doi.org/10.1016/j.trstmh.2009.07.028

Peeling R.W., Mabey D., Kamb M.L. et al. // Nat. Rev. Dis. Primers. 2017. V. 3. P. 17073. https://doi.org/10.1038/nrdp.2017.73

Barbier M., Wirth T. // Microbiol. Spectr. 2016. V. 4. № 4. https://doi.org/10.1128/microbiolspec.TBTB2-0008-2016

Rifkin R.F., Potgieter M., Ramond J.B., Cowan D.A. // Evol. Appl. 2017. V. 10. № 10. P. 949. https://doi.org/10.1111/eva.12497

Miyamoto M.I., Djabali K., Gordon L.B. // Glob. Heart. 2014. V. 9. № 2. P. 211. https://doi.org/10.1016/j.gheart.2014.04.001

Ortner D.J. // Virchows Arch. 2011. V. 459. № 3. P. 247. https://doi.org/10.1007/s00428-011-1122-x

Simone D., Al Mossawi M.H., Bowness P. // Rheumatology. 2018. V. 57. № 6. P. 4. https://doi.org/10.1093/rheumatology/key001

Zhu W., He X., Cheng K. et al. // Bone Res. 2019. V. 22. № 7. P. 1. https://doi.org/10.1038/s41413-019-0057-8

Wright V., Moll J.M.H. // Seronegative polyarthritis. Amsterdam: North Holland Publishing Co., 1976. P. 81.

Mettler C.C. // History of medicine. Philadelphia: Blakistow, 1947. P. 813.

Spencer D.G., Sturrock R.D., Buchanan W.W. // Med. Hist. 1980. V. 24. № 1. P. 60. https://doi.org/10.1017/s0025727300039788

Ruffer M.A., Rietti A. // J. Path. Bact. 1912. V. 16. P. 439.

Smith G.E., Jones F.W. // Report on human remains. The archaeological survey of Nubia 1907–1908. Cairo: National Printing Department, 1910. V. 2. P. 273.

Bourke J.B. // Diseases in Antiquity: A Survey of the Diseases, Injuries and Surgery of Early Populations / Eds. Brothwell D., Sandison A.T. Springfield, Illinois: Thomas C.C., 1967. P. 357.

Bourke J.B. // Med. Hist. 1971. V. 15. № 4. P. 363. https://doi.org/10.1017/s0025727300016914

Feldtkeller E., Lemmel E.M., Russell A.S. // Rheumatol. Int. 2003. V. 23. № 1. P. 1. https://doi.org/10.1007/s00296-002-0242-7

Jacobs W.B., Fehlings M.G. // Neurosurg. Focus. 2008. V. 24. № 1. E12. https://doi.org/10.3171/FOC/2008/24/1/E12

Jadon D.R., Shaddick G., Jobling A. et al. // Arthritis Care Res. (Hoboken). 2015. V. 67. № 5. P. 651. https://doi.org/10.1002/acr.22500

Costa A., Weber G. // Archo De Vecchi. 1955. V. 23. P. 1.

Pizon P. // Pressemid. 1956. V. 64. P. 1483.

Fornaciari G., Vitiello A., Giusiani S. et al. // Med. Secoli. 2007. V. 19. № 2. P. 521.

Fornaciari G., Bartolozzi P., Bartolozzi C. et al. // BMC Musculoskelet. Disord. 2014. V. 15. P. 301. https://doi.org/10.1186/1471-2474-15-301

Brewerton D.A., Caffrey M., Hart F.D. et al. // Lancet. 1973. V. 1 (7809). P. 904. https://doi.org/10.1016/s0140-6736(73)91360-34123836

Schlosstein L., Terasaki P.I., Bluestone R., Pearson C.M. // N. Engl. J. Med. 1973. V. 288. № 14. P. 704. https://doi.org/10.1056/NEJM197304052881403

van der Linden S.M., Valkenburg H.A., de Jongh B.M., Cats A. // Arthritis Rheum. 1984. V. 27. № 3. P. 241. https://doi.org/10.1002/art.1780270301

Sandison A.T. // Nature. 1957. V. 179 (4573). P. 1309. https://doi.org/10.1038/1791309b0

Дополнительные материалы отсутствуют.

Инструменты

Российские нанотехнологии