Вестник РАН, 2023, T. 93, № 2, стр. 131-140

ИЗМЕНЕНИЕ ТРАЕКТОРИИ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ АСПИРАНТУРЫ

Е. Г. Грибовод a, *, Д. М. Ковба a, **

a Институт философии и права УрО РАН

Екатеринбург, Россия

* E-mail: gribovod_kate@mail.ru

** E-mail: dmkovaljova@mail.ru

Поступила в редакцию 15.12.2022

После доработки 20.12.2022

Принята к публикации 10.01.2023

- EDN: FCKPMJ

- DOI: 10.31857/S0869587323020056

Аннотация

Сегодня институт аспирантуры как один из важных инструментов подготовки высококвалифицированных кадров переходит на новый алгоритм работы, закреплённый в ряде нормативно-правовых документов. В связи с этим необходимо оценить суть и возможные последствия реформирования третьей ступени высшего образования. Для этого применялись: анализ корпуса материалов, опубликованных в ведущих российских журналах, которые специализируются на вопросах образования и управления научно-образовательной деятельностью; вторичный анализ социологических данных; ряд общенаучных и частноправовых методов. Установлено, что процесс реформирования аспирантуры – необходимый шаг, призванный разрешить накопившиеся проблемы и противоречия. Выдвинуто предложение о необходимости поддержания государственными структурами и академическим сообществом конструктивного диалога для эффективной корректировки реализуемых законодательных мер и разработки будущей национальной образовательной политики в сфере высшего образования. В результате сравнительного анализа двух моделей аспирантуры выделены их ключевые отличия, спрогнозированы трудности перехода на новую модель. Предложены меры по дальнейшему повышению эффективности программ третьей ступени высшего образования.

Показатели результативности аспирантских программ, привлекательность научной сферы для молодого поколения, статус аспирантуры, эффективность отечественных программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре – проблемы, широко обсуждаемые как на государственном уровне, так и в академической среде [1, 2]. Поскольку аспирантуре принадлежит одна из ключевых ролей в воспроизводстве научных кадров и формировании научного и инновационного потенциала страны, её совершенствование – вопрос государственной важности. В соответствии с национальным проектом “Наука”, реализация которого планируется в 2018–2024 гг., в настоящее время перед Россией стоят задачи вхождения в число пяти ведущих стран по показателям научно-технического развития, повышения её привлекательности для учёных. Для достижения этих целей планируется “усовершенствование механизмов обучения в аспирантуре по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров, грантовая поддержка аспирантов”, а также увеличение минимум в 1.25 раза числа “аспирантов, успешно защитивших диссертационную работу и выбравших карьеру исследователя или преподавателя” [3, с. 60]. Необходимость решения последней задачи обусловлена более чем скромной статистической долей защит: в 2018 г. в российской аспирантуре обучалось около 90 тыс. человек, при этом защитились лишь 12% из них, что было признано “недопустимо низким показателем” [4].

На государственном уровне каждый год увеличивается число бюджетных мест по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре и ординатуре. Если в 2021/22 учебном году общий объём контрольных цифр приёма (КЦП), выделенных на аспирантуру, ординатуру и ассистентуру-стажировку, составлял 34 308 мест, то в 2023/24 будет уже 37 920. Количество мест по программам ассистентуры-стажировки не увеличивается, однако по другим программам рост существенный (в 2021/22 учебном году на аспирантуру выделено 16 500 бюджетных мест, на ординатуру – 17 345; в 2023/24 учебном году – 19 700 и 17 800 соответственно) [5, 6 ] . Если обратиться к статистике за более ранние периоды, окажется, что текущие объёмы приёма в аспирантуру гораздо меньше показателей 20-летней давности. В таблице 1 представлены количественные сведения о приёме и выпуске из аспирантуры (то есть не только за счёт бюджетных ассигнований, но и по договорам об оказании платных образовательных услуг, а также за счёт собственных средств организации).

Таблица 1.

Статистика приёма и выпуска аспирантов в 2000–2020 гг., человек

| Год | Приём в аспирантуру | Выпуск из аспирантуры | Выпускников с защитой диссертации |

|---|---|---|---|

| 2000 | 43 100 | 24 828 | 7503 |

| 2005 | 46 896 | 33 561 | 10 650 |

| 2010 | 54 558 | 33 763 | 9611 |

| 2015 | 31 647 | 25 826 | 4651 |

| 2016 | 26 421 | 25 992 | 3730 |

| 2017 | 26 081 | 18 069 | 2320 |

| 2018 | 27 008 | 17 729 | 2198 |

| 2019 | 24 912 | 15 453 | 1629 |

| 2020 | 27 710 | 13 957 | 1245 |

Источник: составлено авторами на основе данных [8].

На наш взгляд, руководителям образовательной отрасли не стоит гнаться за количественными показателями, следуя логике “больше аспирантов – лучше для науки”. Количество не всегда перерастает в качество, для этого нужно благоприятное сочетание многих факторов. Данный тезис подтверждают выводы исследователей о роли аспирантуры в воспроизводстве кадров: отмечается, что так называемый период “аспирантского пузыря” (1995–2012) не способствовал полноценному обеспечению отечественной науки кадрами. Имела место своего рода девальвация учёной степени из-за низкой эффективности системы формирования КЦП и безадресной подготовки аспирантов [7, с. 199]. Таким образом, важны не только количественные показатели КЦП, но и качество поступающих, которое обеспечивается селективным подходом при приёме на обучение. Большое значение имеют высокий уровень мотивации аспирантов, наличие благоприятных условий для успешной научной работы (время на написание диссертации, возможность её защиты без особых препятствий, материально-технические условия для проведения исследований и т.д.).

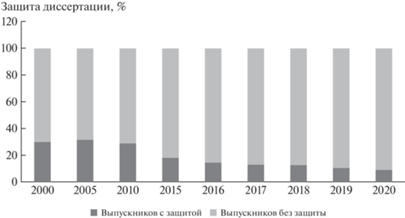

Одним из важных маркеров результативности аспирантуры выступает доля выпускников, окончивших её с защитой (см. табл. 1). В процентном соотношении эти цифры представлены на рисунке 1. Данный показатель неуклонно падал: если в 2010 г. он составлял около 28.5%, то в 2015 г. – 18%. Снижение началось примерно в то время, когда аспирантура потеряла статус послевузовского образования и стала третьей ступенью высшего образования. Небольшое увеличение показателя мы наблюдаем только сейчас.

По мнению исследователей, такое катастрофическое уменьшение доли защит повлёк целый ряд законодательных актов. Во-первых, Постановление Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842 “О порядке присуждения учёных степеней” [9]; во-вторых, кампания по оптимизации диссертационных советов, развернувшаяся примерно в тот же период; в-третьих, Федеральный закон “Об образовании в Российской Федерации” № 273-ФЗ, принятый в декабре 2012 г. [10, с. 15]. Последний признаётся решающим фактором, повлиявшим на сокращение числа защит [11, 12].

В целом проблема повышения эффективности института аспирантуры хорошо освещена в трудах отечественных исследователей. Можно отметить следующие подходы к её изучению:

• экономико-управленческий – третья ступень высшего образования рассматривается либо как составляющая экономики страны, либо как управленческая структурная единица; аспирантура в данном случае считается важным ресурсом экономики, обеспечивающим рынок научно-педагогическими кадрами [13, с. 270]; большое значение при этом традиционно придаётся различным показателям эффективности аспирантур в конкретных научных и образовательных учреждениях и в целом по стране [14, с. 170];

• социологический – авторы опираются на первичные или вторичные массивы данных, а респондентами выступают аспиранты, заведующие аспирантурами, руководители образовательных программ (например, благодаря опросу обучающихся, удалось установить основные барьеры, препятствующие завершению диссертационного исследования [15]; фокус-группы, интервью с руководителями аспирантур вузов позволили выявить проблемы в данном научно-образовательном сегменте [12]);

• педагогический – основное внимание уделяется процессу формирования личностных и профессиональных компетенций в ходе подготовки научных и педагогических кадров в аспирантуре; исследователи фокусируются на проблемах оптимизации процессов обучения в аспирантуре, анализируют, какие методы и методики целесообразно применять в программах третьей ступени высшего образования [16];

• правовой – анализируются особенности российского законодательства в части подготовки кадров в аспирантуре, оцениваются эффекты от внедрения правовых норм;

• философский – рассматриваются ценностные, этические и иные аспекты проблемы.

Анализ литературы позволил прийти к выводу, что для большинства работ характерна кризисная парадигма. Например, отмечается, что “отечественная аспирантура продолжает находиться в состоянии кризиса, в значительной степени возникшего вследствие упрощённого подхода к реформированию сферы образования” [11, с. 59]. Метаобзор статей показывает, что в исследованиях “прослеживается тревога за состояние и эффективность аспирантуры” [15, с. 56]. Помимо снижения числа защит кандидатских диссертаций, кризис выражается в недостаточном уровне подготовки абитуриентов, значительной доле отсева, низкой эффективности научного руководства и т.д. [17, с. 99]. К негативным факторам относят также «затянувшиеся “эксперименты” с определением статуса, целевой ориентации и содержательного наполнения программ аспирантуры» [10, с. 11].

Актуальность нашего исследования объясняется тем, что период 2020–2021 гг. оказался переломным для системы российской аспирантуры. 30 декабря 2020 г. был принят Федеральный закон № 517-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон “Об образовании в Российской Федерации” и отдельные законодательные акты Российской Федерации» [18] (далее – ФЗ-517), который трансформировал порядок и условия обучения аспирантов. Таким образом, признавая важность института аспирантуры в плане воспроизводства кадров и усиления интеллектуального и инновационного потенциала страны, имея в виду надежды на укрепление аспирантуры, которые связываются с принятием нового закона, мы поставили перед собой цель оценить суть и возможные последствия реформирования третьей ступени высшего образования. Для этого необходимо решить следующие задачи: выявить факторы, обусловившие необходимость реформирования аспирантуры; провести сравнительный анализ двух моделей аспирантуры (первая сложилась в результате реформы аспирантуры 2014 г., когда она получила статус третьей ступени высшего образования, вторая – после внедрения ФЗ-517); сделать выводы относительно, с одной стороны, перспектив и, с другой стороны, сложностей, с которыми может столкнуться институт аспирантуры в результате смены вектора развития.

Данные исследовательские задачи решались путём анализа материалов, опубликованных в ведущих российских журналах, которые специализируются на вопросах образования и управления научно-образовательной деятельностью. Кроме того, был проведён вторичный анализ социологических данных. В качестве материалов исследования использовались показатели контрольных цифр приёма по годам, а также статистический сборник “Индикаторы образования” [8], который каждый год выпускается НИУ “Высшая школа экономики”. Также применялись сравнительно-правовой метод и метод юридического толкования, материалом для которого послужили следующие документы [18–21 ].

БАРЬЕРЫ НА ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ АСПИРАНТУРЫ

Реформирование аспирантуры можно считать закономерным этапом модернизации системы высшего образования, а также механизмом повышения её эффективности. Выделим основные факторы и проблемы, которые повлияли на снижение эффективности российской модели аспирантуры, реализуемой на основании федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС), и обусловили необходимость разработки и принятия новых подзаконных актов.

Во-первых, высокая загруженность аспирантов образовательной деятельностью. Аспиранты вынуждены тратить много времени и сил на освоение образовательных дисциплин, посещать семинары, лекции, проходить практики. Всё это шло в ущерб научно-исследовательской работе и подготовке текста диссертации. Как следствие – по истечении срока обучения аспирант мог не успеть полностью подготовить диссертационное исследование. Кроме того, в программе аспирантуры, реализуемой по ФГОС, образовательный компонент более структурирован и направлен на сдачу кандидатских экзаменов и/или преподавательскую деятельность, поэтому бывшим студентам и магистрам легче осваивать дисциплины, получать зачёты и оценки, чем заниматься научными исследованиями, требующими больше времени, усилий и специальных навыков [10, с. 16; 22, с. 121].

Во-вторых, отсутствие стимулов писать диссертацию. Для успешного прохождения государственной итоговой аттестации аспирант должен был сначала сдать государственный экзамен, а затем представить научный доклад. Однако данная процедура не являлась предзащитой. Фактически аспиранту не обязательно было представлять комиссии готовую (или практически готовую) диссертацию. По итогу обучения аспирант получал квалификацию “Исследователь. Преподаватель-исследователь” и на этом зачастую завершал свою научную деятельность [10, 22]. Кроме того, общеизвестно, что какая-то доля молодёжи поступает в аспирантуру с целью получить отсрочку от армии и другие социальные льготы, а не подготовить исследовательскую работу [23, с. 57].

В-третьих, отсутствие механизмов сопровождения аспирантов до защиты. Помимо того, что выпускники аспирантуры не имели мотивации преодолевать множество бюрократических препятствий на пути к защите, отсутствовали рабочие схемы доведения до защиты. Если у выпускника не было возможности защитить диссертацию в той же организации, в которой он обучался, ситуация ещё более осложнялась: ему необходимо было договариваться со сторонним диссертационным советом [10, 15].

В-четвёртых, излишняя бюрократизация процедуры подготовки аспирантов, структуры и содержания программ аспирантуры, реализуемых в соответствии с ФГОС. Данная проблема объединяет комплекс факторов, среди которых стоит выделить разные подходы и возможности при подготовке аспирантов в вузах и научных организациях, необходимость аккредитации программ аспирантуры, формализацию программ без учёта отраслевых особенностей и специфики научных организаций. Также фиксировалась низкая вовлечённость аспирантов в научные исследования и работу с научными руководителями в связи с педагогической загруженностью последних, особенно в вузах [10, 23–25].

К вышеперечисленным трудностям добавим ещё одну, временную, влияющую на эффективность работы аспирантуры, – сложности переходного периода и адаптация института аспирантуры к новой модели в соответствии с федеральными государственными требованиями (ФГТ). В связи со вступлением в силу новых законодательных актов структурным подразделениям вузов и научных организаций могли потребоваться значительные ресурсы для решения следующих задач:

• разработка новых программ аспирантуры и сопутствующих локальных нормативных актов;

• обновление диссертационных советов в связи с новой номенклатурой научных специальностей;

• разработка механизмов и процедур перевода (по желанию аспирантов) на новые программы;

• одновременное осуществление процесса подготовки аспирантов как по новым программам (приёмная кампания на 2022/23 учебный год), так и по действующим программам в соответствии с ФГОС;

• переоформление лицензии в связи изменением наименования образовательных программ (несмотря на то, что процедура переоформления лицензии чётко определена, нередко возникают технические сбои, ошибки и пр.).

Таким образом, проблемы и сложности, стоящие на пути развития института аспирантуры, можно условно разделить на две группы: носящие внешний временный характер (например, пандемия COVID-19, переходный период); внутренние постоянные противоречия и барьеры, связанные с экономическими, материально-техническими, педагогическими аспектами функционирования аспирантуры, которые усилились в связи с изменением концепции аспирантуры как третьей ступени образования. Большой акцент был сделан на образовательной составляющей программы аспирантуры в ущерб научно-исследовательской деятельности, что негативным образом сказалось на эффективности исследуемого института. Несмотря на неизбежные трудности, процесс трансформации института аспирантуры – необходимый системный шаг, призванный выстроить единую структуру получения высшего образования в России, разрешить накопившиеся проблемы и противоречия.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МОДЕЛЕЙ АСПИРАНТУРЫ

Обновление и дополнение нормативно-правовой базы могут рассматриваться в качестве одного из инструментов, направленных на решение перечисленных выше проблем и реновацию института аспирантуры. Отечественная аспирантура перешла на новую модель подготовки научных и научно-педагогических кадров, закреплённую в ряде документов, среди которых следует выделить ФЗ-517 [18], согласно которому, приём по программам аспирантуры “в соответствии с ФГОС или образовательными стандартами прекращается” в 2022 г. (ст. 14 ФЗ-517). Поэтому приём на 2022/23 учебный год осуществлялся на программы аспирантуры, разработанные в соответствии с ФГТ или по “самостоятельно устанавливаемым требованиям, которые не могут быть ниже ФГТ”11 (ст. 1, п. 3, подп. е ФЗ-517).

На текущем этапе функционирования института аспирантуры и на момент написания статьи складывается практика сосуществования двух моделей, так как приказ, утверждающий ФГТ, вступил в силу 1 марта 2022 г. В первой модели (образовательной) программы аспирантуры разработаны на основании ФГОС, Приказа Мин-обрнауки России от 19.11.2013 г. № 1259 [19] и других документов. Согласно ФЗ-517, обучение по программам аспирантуры, разработанным на основании ФГОС или ОС, “осуществляется до истечения нормативных сроков освоения указанных образовательных программ” (ст. 14, ч. 3 ФЗ-517), однако данный правовой документ не исключает возможность перехода аспирантов на программы, утверждённые в соответствии с ФГТ или СУТ (ст. 14, ч. 3, п. 5 ФЗ-517).

Вторая модель (антикризисная или компромиссная) регулируется Постановлением Правительства РФ от 30.11.2021 г. № 2122 [20], Приказом Минобрнауки России от 20.10.2021 г. № 951 [21 ] и др. Проанализируем данные модели подробнее и выделим ключевые особенности функционирования аспирантуры в переходный период (табл. 2).

Таблица 2.

Сравнительный анализ оснований двух моделей аспирантуры

| Показатели и ключевые критерии изменений в разработке и реализации программ аспирантуры | Приказ Минобрнауки России от 19.11.2013 г. № 1259 | Постановление Правительства РФ от 30.11.2021 г. № 2122 |

|---|---|---|

| Наименование модели и правовые основания | Модель аспирантуры до 2022/23 учебного года – на основе ФГОС или ОС | Модель аспирантуры с 2022/23 учебного года – на основе ФГТ или СУТ |

| Срок реализации | Вступил в силу 23 февраля 2014 г. | Вступил в силу 1 марта 2022 г., действует до 1 сентября 2028 г. |

| Категории сотрудников, которых готовит аспирантура | Научно-педагогические кадры | Научные и научно-педагогические кадры |

| Наличие аккредитации программ аспирантуры | Необходимость прохождения процедуры государственной аккредитации программ аспирантуры | Государственная аккредитация не требуется |

| Предметно-тематическая ориентация (реализация) программ аспирантуры |

Направления подготовки и направленность (профиль) | Научные специальности |

| Документы об образовании и квалификации по окончанию аспирантуры | В случае успешной государственной итоговой аттестации выдаётся диплом об окончании аспирантуры | В случае успешной итоговой аттестации выпускник получает заключение о соответствии диссертации критериями, установленным ФЗ “О науке и государственной научно-технической политике” от 23.08.1996 г. № 127-ФЗ, а также свидетельство об окончании аспирантуры |

| Соотношение научного и образовательного компонентов | В приоритете – освоение образовательной части программы | В приоритете – научная составляющая и подготовка диссертации |

| Требования к научному руководителю и его обязанности | В нормативно-правовом акте напрямую не закреплены требования к лицу, назначаемому научным руководителем аспиранта | Требования к научному руководителю и его функционалу прописаны в документе. Предусмотрено закрепление двух научных руководителей или научного консультанта при проведении аспирантом междисциплинарных исследований (п. 8, 9, 22) |

| Контроль качества освоения программ аспирантуры | Предусмотрен текущий контроль, промежуточная и итоговая (государственная итоговая) аттестация. По окончанию обучения – государственная итоговая аттестация (ГИА). Предзащита диссертаций не обязательна | Предусмотрен текущий контроль успеваемости, промежуточная и итоговая аттестация. По окончанию обучения – итоговая аттестация. Предзащита диссертаций обязательна |

| Досрочное окончание аспирантуры и досрочная защита диссертации | Предусмотрено ускоренное обучение и сокращение срока освоения программ аспирантуры, следовательно, прохождение ГИА. В нормативно-правовом акте не закреплена досрочная защита диссертации | Предусмотрена досрочная итоговая аттестация по личному заявлению и при условии полного освоения всех компонентов программы аспирантуры |

| Сопровождение выпускников аспирантуры | В нормативно-правовом акте не закреплено. Сопровождение выпускников аспирантуры не обязательно | В п. 5 данного постановления установлен порядок сопровождения выпускников, успешно освоивших программу аспирантуры, для представления диссертации в диссертационный совет |

Сравнительный анализ позволил выделить ряд ключевых отличий. Во-первых, модель аспирантуры на основе федеральных государственных требований, в отличие от старой, ориентирована на научную составляющую при реализации программы аспирантуры. Так, в Положении № 2122 [20] определены требования, которым должен соответствовать научный руководитель, и перечень его непосредственных обязанностей. Трудоёмкость компонентов программ аспирантуры не регламентируется (образовательные организации вправе самостоятельно распределять учебную и научно-исследовательскую нагрузку). Отмечается, что аспирантура ориентирована на подготовку как научно-педагогических, так и научных кадров. По новым программам в комплект документов входят и учебный, и научный планы. Стоит отметить, что, в отличие от программ аспирантуры в соответствии с ФГОС, прослеживается тенденция большей индивидуализации и специализации процесса подготовки обучающихся в аспирантуре, так как обязательным требованием при реализации программ становится не только утверждение индивидуального учебного плана, но и научного. Обучение проводится не по направлениям подготовки, а по научным специальностям, кроме того, сохранена возможность для организаций включить в образовательный компонент элективные и факультативные дисциплины.

Во-вторых, несмотря на расширение полномочий организаций в выборе содержательного наполнения образовательного компонента и отказ от жёсткой структурированности программ, чётче обозначены и закреплены механизмы контроля освоения программы аспирантуры по научной специальности и предусмотрены механизмы дополнительной поддержки аспирантов при выходе на защиту диссертации. Так, разделами IV и V Положения № 2122 [20] устанавливается порядок контроля за реализацией компонентов программы аспирантуры, в том числе проведение итоговой аттестации, а также порядок сопровождения лиц до защиты при успешном освоении программы аспирантуры. Одной из особенностей новых программ стало усиление ответственности научного руководителя.

В-третьих, вместо диплома об окончании аспирантуры государственного образца выпускник по итогам успешного освоения программы по ФГТ (СУТ) и прохождения итоговой аттестации получает свидетельство об окончании аспирантуры и заключение «о соответствии диссертации критериям, установленным в соответствии с Федеральным законом “О науке и государственной научно-технической политике”» (п. 47, 48 Постановления Правительства РФ № 2122 [20]). Как следствие, не требуется государственная аккредитация образовательных программ [26, с. 15–17]. Кроме того, в соответствии с п. 6, ст. 14 ФЗ-517, на обучающихся по программам, разработанным на основании ФГОС, распространяются аналогичные академические права и обязанности, предусмотренные для аспирантов, которые осваивают новые программы на основе ФГТ.

Напрашивается вывод, что большинство проблем российской аспирантуры, ранее отмечавшихся специалистами [10, 12, 15], были частично учтены при разработке и обновлении законодательного поля современной аспирантуры, базирующейся на ФГТ (СУТ). Корректировка стратегии подготовки кадров высшей квалификации остаётся одной из приоритетных задач для улучшения человеческого капитала и укрепления научного и технического потенциала страны, особенно в сложные периоды геополитической напряжённости. Однозначного ответа на вопрос, сможет ли реформа третьей ступени высшего образования решить хотя бы часть вышеперечисленных проблем, пока нет. Стоит отметить, что введённые правовые изменения22 значительно сблизили два взаимосвязанных процесса – обучение в аспирантуре и механизм защиты диссертации в совете, закреплённый Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842 “О порядке присуждения учёных степеней” [9]. Новый алгоритм подготовки в аспирантуре на основе ФГТ предусматривает и на правовом уровне закрепляет необходимость достижения результатов претендентом на получение учёной степени кандидата наук (например, подготовку статей наряду с написанием текста диссертации).

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РОССИЙСКОЙ АСПИРАНТУРЫ

Представленные в статье сведения формируют задел для дальнейшего критического осмысления процессов, происходящих с российской аспирантурой. Исследование позволило выявить ряд непростых вопросов и задач, которые стоят сегодня перед управленцами, занимающимися повышением эффективности аспирантуры. В частности, установлено, что принятие ФЗ-517 предоставило больше свободы организациям при определении содержания и структуры программ, но этот процесс может вызвать ряд негативных последствий: снижение качества обучения в аспирантуре и излишнюю формализацию разработки программ.

Раньше качество образования обеспечивалось обязательной процедурой аккредитации аспирантских программ. Несмотря на то, что данная процедура подвергалась критике (утверждалось, что она не имела реальных инструментов оценки качества работы как аспирантов, так и научно-образовательных учреждений, руководствовалась инструментами, применимыми на других образовательных ступенях, но не подходящими аспирантурам, – проверкой учебных планов, фондов оценочных средств, матриц компетенции) [10, с. 16], руководители аспирантур и профессорско-преподавательский состав приняли на вооружение такую систему оценки и успешно ею пользовались. В результате перед ними встала задача адаптации к новой реальности. Придётся внимательно и скрупулёзно определить соотношение научных и образовательных компонентов, ориентируясь на специфику конкретных научных специальностей, установить систему расчёта нагрузки аспирантов, разработать критерии оценки их деятельности. Освоил ли аспирант определённые дисциплины, была ли плодотворна его научная деятельность, насколько успешно он прошёл практику – для ответа на эти вопросы необходимо будет выработать внутренние нормативы.

Дискуссионным остаётся вопрос самоорганизации аспирантуры как системы. Исследователи отмечают, что такой процесс активно происходил и до введения ФЗ-517: в системе подготовки аспирантов существовали различия, несмотря на попытки её унификации. Они были обусловлены многообразными “целями руководства организаций и самих аспирантов, различными траекториями профессионального становления в разных областях” [27 с. 163]. Предполагается, что с введением ФЗ-517 расхождения будут более существенными. Является ли эта тенденция положительной или отрицательной? С одной стороны, неоднородность в направленности подготовки (педагогической или научной) и качестве полученного образования может проявиться ещё сильнее, с другой – увеличится гибкость системы, что, на наш взгляд, отвечает потребностям самих аспирантов, рынка научных кадров, а также веяниям времени, когда индивидуализация начинает цениться больше, чем стандартизация и унификация.

Всё ещё остро стоит вопрос финансирования аспирантуры. Отмечается, что один из ключевых факторов, обусловивших кризисное состояние российской аспирантуры, – недостаточная финансовая поддержка аспирантов [23, с. 60, 61; 25]. Как следствие, аспиранты вынуждены совмещать обучение с работой, которая не всегда связана с образовательным профилем, осваиваемым в вузе или научной организации [22, с. 122]. Чтобы преодолеть это несоответствие, п. 11 Постановления Правительства РФ от 30.11.2021 г. № 2122 [20] закрепил полномочия образовательных организаций трудоустраивать своих аспирантов на определённый ряд должностей. Таким образом, на законодательном уровне прослеживается стремление предложить вариант решения проблемы материального обеспечения аспирантов, однако есть сомнения в возможности трудоустроить всех аспирантов в вузы или научные организации.

В качестве спорных моментов реновации института аспирантуры можно рассматривать как сам переходный период смены алгоритмов подготовки кадров (переход с ФГОС на ФГТ), так и применение на практике новых законодательных инициатив. В научной литературе высказываются разные точки зрения относительно внедряемых изменений – и скептические [26, с. 16; 28], и оптимистические [10]. Слепое копирование западных моделей аспирантуры теперь признаётся нецелесообразным [29, с. 71; 30, с. 416]. Продолжается дискуссия о специализации обучения: с одной стороны, утверждается необходимость диверсификации программ аспирантуры – их содержания, формы, целевой направленности [31, с. 17], с другой – доказывается, что уклон в сторону узкопрофильного знания препятствует целостному развитию личности [32, с. 164] и проведению качественных фундаментальных научных исследований. В этом отношении исследователям и управленцам ещё предстоит найти некую золотую середину, чтобы не допустить метаний из крайности в крайность.

Среди других предложений, направленных на повышение эффективности аспирантуры в России, отметим следующие: дальнейшее согласование деятельности аспирантур и диссертационных советов [33, с. 48]; большее внимание к региональным образовательным и научно-образовательным организациям; внедрение в них сетевых форм организации образования, что позволит перенять лучший опыт ведущих вузов и повысить качество обучения [34, с. 154].

В качестве рекомендаций по повышению результативности программ аспирантуры, усилению мотивации к научно-исследовательской деятельности в ходе обучения можно предусмотреть возможность освоения аспирантами методики подготовки диссертационной работы и проведения научного исследования, получения навыков “самоменеджмента в науке”, изучения способов и приёмов апробации и презентации собственных научных результатов. Кроме того, в долгосрочной перспективе погружение аспиранта в научно-исследовательскую среду профильного отдела или лаборатории, а также в работу совета молодых учёных может способствовать сокращению или нивелированию адаптационного периода при переходе аспиранта в статус младшего научного сотрудника в случае продолжения научной карьеры.

***

Таким образом, перед реформаторами системы подготовки кадров в аспирантуре стояла непростая задача. Необходимо было усилить научную составляющую аспирантуры, в то же время не следовало концентрироваться исключительно на диссертационном подходе, когда аспирант не уделяет время подготовке к экзаменам, сдаёт их в чисто формальном режиме, а основные усилия направляет на проведение узкоспециализированного исследования. Второй подход, по мнению многих исследователей, “противоречит современным представлениям о личности молодого учёного” [11, с. 63].

Изменения правового каркаса института аспирантуры, стартовавшие в конце 2020 г., а также переход на новый алгоритм подготовки научных и научно-педагогических кадров могут рассматриваться как закономерные шаги модернизации системы высшего образования в России. Среди других изменений, произошедших в последние два года, можно отметить введение новой номенклатуры научных специальностей, внесение изменений в состав и работу диссертационных советов. Несмотря на предпринятые действия по решению кризисной ситуации в секторе подготовки и аттестации кадров высшей квалификации, на наш взгляд, следует указать на ряд трудностей, связанных с переходным периодом: параллельная реализация двух моделей аспирантуры; приведение локальных нормативных актов образовательных организаций в соответствие с новыми законодательными документами; адаптация аспирантов, решивших перейти на новую модель аспирантуры. Можно предположить, что первых результатов государственных инициатив стоит ожидать по итогам полного цикла обучения на основе ФГТ (СУТ). Не будем исключать вероятность того, что принятые правовые документы будут изменяться и дополняться, что повлияет на эффективность работы института аспирантуры. Кроме того, можно предположить, что в 2022 г. наблюдался кратковременный рост защит диссертаций вследствие перехода на новую номенклатуру научных специальностей и в связи с регламентацией срока работы диссертационных советов по специальностям, которые “изменены или исключены из номенклатуры научных специальностей” (подробнее см. Приказ Минобрнауки России от 24.02.2021 г. № 118 “Об утверждении номенклатуры научных специальностей” [35 ] ).

Наконец, в связи с текущими непростыми социально-политическими условиями и связанным с ними риском массовой утечки кадров из страны на первый план выходит задача проведения активной государственной политики поддержки аспирантуры. Необходимо повысить мотивацию перспективной и талантливой молодёжи профессионально заниматься научной деятельностью, улучшить механизмы обеспечения финансовой, методической, организационно-технической, информационной поддержки научных отраслей.

Список литературы

Пирожкова С.В. Основные особенности социокультурного статуса молодого учёного // Вестник РАН. 2021. № 3. С. 243–252; Pirozhkova S.V. The Main Features of the Sociocultural Status of a Young Scientist // Herald of the Russian Academy of Sciences. 2021. № 2. P. 144–152.

Сергеев А.М. Проблемы формирования научного кадрового потенциала Российской Федерации и пути их решения // Вестник РАН. 2021. № 12. С. 1093–1097; Sergeev A.M. Problems of Forming Scientific Personnel Potential of the Russian Federation and Their Possible Solutions // Herald of the Russian Academy of Sciences. 2021. № 6. P. 656–660.

Национальные проекты: целевые показатели и основные результаты, 2019 г. http://static.government.ru/media/files/p7nn2CS0pVhvQ98OOwAt2dzCIAietQih.pdf (дата обращения 03.06.2022).

Минобрнауки назвало недопустимо низким число защит диссертаций в аспирантурах. https://tass.ru/obschestvo/5619574 (дата обращения 08.02.2022).

“Об утверждении общих объёмов контрольных цифр приёма по специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупнённым группам специальностей и направлений подготовки для обучения по образовательным программам высшего образования за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2021/22 учебный год” (Приказ № 395 от 13 марта 2020 г.). https://www.minobrnauki.gov.ru/documents/?ELEMENT_ID=18516&sphrase_id=265031 (дата обращения 03.06.2022).

“Об утверждении общих объёмов контрольных цифр приёма по специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупнённым группам специальностей и направлений подготовки для обучения по образовательным программам высшего образования, а также по группам научных специальностей и (или) научным специальностям для обучения по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2023/24 учебный год” (Приказ № 16 от 10 января 2022 г.). https://www.minobrnauki.gov.ru/documents/?ELEMENT_ID=45886&sphrase_id=265042 (дата обращения 03.06.2022).

Гусев А.Б. Круглый стол “Роль аспирантуры в воспроизводстве научных кадров” // Управление наукой и наукометрия. 2015. № 17. С. 196–224.

Индикаторы образования – 2022: статистический сборник. М.: НИУ “Высшая школа экономики”, 2022. https://issek.hse.ru/mirror/pubs/share/557472415.pdf (дата обращения 02.07.2022).

“О порядке присуждения учёных степеней” (Постановление Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842). https://rg.ru/2013/10/01/stepen-site-dok.html (дата обращения 11.06.2022).

Караваева Е.В., Костенко О.А., Маландин В.В., Мосичева И.А. Программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре как базовый инструмент укрепления кадрового потенциала российской науки // Высшее образование в России. 2022. № 1. С. 9–23.

Сенашенко В.С. Особенности реформирования отечественной аспирантуры как предмет дискуссии // Высшее образование в России. 2020. № 3. С. 58–73.

Терентьев Е.А., Бедный Б.И. Проблемы и перспективы развития российской аспирантуры: взгляд региональных университетов // Высшее образование в России. 2020. № 10. С. 9–28.

Сергеева Н.М. Утрата своей социальной сущности современной аспирантурой как один из факторов, определяющих негативные тенденции в численности кадров высшей школы // Азимут научных исследований: педагогика и психология. 2021. № 1 (34). С. 230–233.

Колобова Е.А., Чигирёва И.В., Колесникова С.В. Анализ и моделирование подсистемы мониторинга эффективности подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре // Вестник НГУЭУ. 2020. № 4. С. 158–173.

Матушанский Г.У., Завада Г.В., Матушанская Ю.Г. Барьеры в аспирантской подготовке и при защите кандидатской диссертации // Высшее образование в России. 2019. № 8–9. С. 55–66.

Попов А.И., Пучков Н.П. Организация психолого-педагогической подготовки в аспирантуре технического вуза // Гуманитарные исследования Центральной России. 2020. № 1. С. 68–77.

Жучкова С.В. Доказательное развитие аспирантуры: ландшафт исследований аспирантского опыта // Университетское управление: практика и анализ. 2021. № 2. С. 98–113.

«О внесении изменений в Федеральный закон “Об образовании в Российской Федерации” и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Федеральный закон от 30.12.2020 г. № 517-ФЗ). http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/ 0001202012300052 (дата обращения 16.05.2022).

“Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)” (Приказ № 1259 от 19 ноября 2013 г.). https://base.garant.ru/70581484/ (дата обращения 16.06.2022).

“Об утверждении Положения о подготовке научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)” (Постановление Правительства РФ № 2122 от 30.11.2021 г.). http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202111300127 (дата обращения 16.05.2022).

“Об утверждении федеральных государственных требований к структуре программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), условиям их реализации, срокам освоения этих программ с учётом различных форм обучения, образовательных технологий и особенностей отдельных категорий аспирантов (адъюнктов)” (Приказ № 951 от 20.10.2021 г.). http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/ 0001202111230037 (дата обращения 16.05.2022).

Рукавишников С.М. Проблемы совершенствования системы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре // Гуманитарные и юридические исследования. 2021. № 3. С. 120–123.

Терентьев Е.А., Бекова С.К., Малошонок Н.Г. Кризис российской аспирантуры: источники проблем и возможности их преодоления // Университетское управление: практика и анализ. 2018. № 5. С. 54–66.

Малошонок Н.Г., Терентьев Е.А. На пути к новой модели аспирантуры: опыт совершенствования аспирантских программ в российских вузах // Вопросы образования. 2019. № 3. С. 8–42.

Бедный Б.И., Воронин Г.Л., Миронос А.А., Рыбаков Н.В. Барьеры на пути к учёной степени: проблемы пост-аспирантского периода // Университетское управление: практика и анализ. 2021. № 1. С. 35–48.

Камышанский В.П. Об аспирантуре и “инновациях” Минобрнауки России в правилах подготовки научно-педагогических кадров // Власть закона. 2021. № 3 (47). С. 12–17.

Старшинова Т.А. Адаптивность и самоорганизация системы подготовки кадров в аспирантуре // Высшее образование в России. 2021. № 12. С. 157–166.

Касаткин П.И., Иноземцев М.И., Антюхова Е.А., Макарова А.А. Актуальные проблемы модернизации третьей ступени высшего образования и практики реформирования // Высшее образование в России. 2022. № 1. С. 141–158.

Видревич М.Б., Завирюха М.И. Реформирование третьей ступени высшего образования на основании зарубежного опыта // Управленец. 2017. № 1 (65). С. 66–71.

Рубан Л.С. Компаративный анализ российской и западной системы образования и подготовки научных кадров // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия “Социология”. 2020. № 2. С. 416–429.

Бедный Б.И., Бекова С.К., Рыбаков Н.В. и др. Профессиональная аспирантура: мировой опыт и российский контекст // Высшее образование в России. 2021. № 10. С. 9–21.

Ищенко Е.Н. “История и философия науки” на перекрёстке реформ аспирантуры: полемические заметки // Высшее образование в России. 2021. № 8–9. С. 158–167.

Пахомов С.И., Гуртов В.А., Щёголева Л.В. Согласование систем подготовки и аттестации кандидатов наук // Высшее образование в России. 2021. № 7. С. 40–49.

Латкин А.П., Троценко А.Н. Ожидаемые эффекты реформирования российской аспирантуры в контексте развития отечественной наук // Ойкумена. Регионоведческие исследования. 2020. № 4. С. 148–157.

“Об утверждении номенклатуры научных специальностей, по которым присуждаются учёные степени, и внесении изменения в Положение о совете по защите диссертаций на соискание учёной степени кандидата наук, на соискание учёной степени доктора наук, утверждённое приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 ноября 2017 г. № 1093” (Приказ Минобрнауки России № 118 от 24.02.2021 г.). http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/ 0001202104060043 (дата обращения 11.04.2022).

Дополнительные материалы отсутствуют.