Физиология человека, 2023, T. 49, № 3, стр. 106-116

Дифференциация функциональных систем речи и языка и изучение различий обеспечивающих их нейросетей

И. Г. Маланчук 1, *, В. А. Орлов 1, С. И. Карташов 1, Д. Г. Малахов 1

1 ФГБУ “Национальный исследовательский центр

“Курчатовский институт”

Москва, Россия

* E-mail: cora1@inbox.ru

Поступила в редакцию 22.11.2022

После доработки 20.01.2023

Принята к публикации 31.01.2023

- EDN: GEKMAD

- DOI: 10.31857/S0131164623700224

Аннотация

В данной статье рассматривается проблема дифференциации систем речи и языка человека. На основе современных представлений в области психологии речи, речеведения, интонологии формируется понятие о единицах (формах) речи как неязыковых феноменах, имеющих в человеческой коммуникации функцию трансляции иллокутивных смыслов, т.е., прежде всего, коммуникативных и социальных целей, а также качества социальных отношений. В подтверждение концепции “Речь vs. Язык” представлены результаты исследования функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ), проведенного на выборке взрослых. Установлены отличия нейросетей головного мозга человека, обеспечивающих восприятие форм естественной устной речи – собственно речевого и минимального по структуре речеязыкового сигналов, имеющих одно и то же прагмасемантическое содержание. В связи с полученными данными обсуждаются перспективы исследования, связанные с анализом функциональной связности в структурах двух типов сетей, последовательным усложнением речевого и языкового компонентов высказывания и предъявлением мультимодальных естественных речекоммуникативных стимулов. Анализ различий процессов и нейросетей речи и языка значим для разработки технологий синтеза речи, диагностического и коммуникативного искусственного интеллекта.

Процессы восприятия и продуцирования речи в их феноменологическом, психо- и нейрофизиологическом аспектах являются самыми сложными, высокоспециализированными и, согласно современным нейрофизиологическим представлениям, распределенными системами процессов как в целом, так и в их составляющих, соотнесенных с отдельными функциями [1–8]. Помимо необходимости более точного установления областей головного мозга человека, эффективных нейронных связей (нейросетей) и особенностей латерализации при решении человеком различных речевых задач [3, 9–11], для построения программ экспериментальных нейрофизиологических исследований речи и объяснения выявляемых систем активаций, необходимо обращение к новейшему знанию, вырабатываемому такими смежными и базовыми для нейрофизиологических исследований речи научными дисциплинами как речеведение, интонология, дискурсивная лингвистика и дискурсивная психология, которые, в свою очередь, напрямую связаны с социальной психологией, включая теорию социального познания. В настоящей статье рассматривается возможность современного речеведения [12–16], интонологии [17–22] и разработанной нами общепсихологической теории речи [23] в решении ключевого вопроса – дифференциации процессов речи и языка, а также представлены результаты исследования функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ), направленного на установление различий нейросетей при восприятии неязыковой речи и интегративных речеязыковых конструкций.

История изучения речи, как известно, связана с многочисленными попытками дифференцировать речь и язык. Приближение к решению этой задачи произошло в русской риторике первой половины XIX в. [24], однако феномен “единица речи” в его неязыковом содержании не был определен. В настоящее время, несмотря на попытки преодолеть лингвоцентричный подход к речи, особенно в связи со смещением интереса к условиям и правилам коммуникации в теории речевых актов (ТРА) (ключевые тексты Дж. Остина, Дж. Серля и другие, см. в [25]) и теории речевых жанров (ТРЖ) [12–16, 26–28], в подавляющем большинстве теоретических описаний и исследований речи – психологических, лингвистических (от фонетических до синтаксических) – речь по-прежнему понимается как “функционирующий язык”, в феноменологическом смысле не абстрагируясь от языкового содержания [29–32]. Эта установка продолжает поддерживаться и в современной учебной нейрофизиологической литературе и нейрофизиологических исследованиях речи [33–37], а просодические, в том числе интонационные средства и структуры, не рассматриваются как дифференцированные по своей принадлежности к речи либо языку, что, безусловно, значимо для разработки стимульного материала и интерпретации данных. Интонация категоризируется в нейрофизиологии речи как “эмоциональная” и “лингвистическая” (куда включаются и те виды интонации и просодические средства, которые обеспечивают трансляцию коммуникативных намерений) [11, 38].

Между тем, к концу XX – началу XXI в. разработано немало оснований для пересмотра представлений о системах речи и языка, возможности дифференцировать их и как коммуникативные, и как интрапсихические феномены, исследовать нейрональные процессы восприятия и продуцирования собственно речи и языковых конструкций, а также заново обратиться к анализу процессов, обеспечивающих интеграцию речи и языка.

Так, эволюционно-генетический подход к человеческой речи позволяет обобщить вокальную сигнализацию животных и интонационную/просодическую составляющую человеческой речи как функцию, реализующую социальную связь в самой эффективной (вокальной) форме, – при констатации факта выработки людьми специфических вокальных систем с естественным для антропосоциогенеза “приращением” социального, прагмасемантического содержания речи в собственно человеческих культурах. Однако сегодня поиск “преемственности” ведется сквозь призму человеческого языка по линии “вокальные системы животных – естественный человеческий язык” [39–45], между тем, две линии требуют специфического рассмотрения и особых научных аппаратов: 1) “вокальные системы животных – вокальная функция/система человека, т.е. собственно речь, в ее взаимосвязи с мышлением, обеспечившим ее развитие от антропологически ранних к современным системам речи и обеспечивающим онтогенетическое развитие речи от нативных к культурным формам” и 2) “вокальные возможности человека (для развития фонетического строя языка) во взаимосвязи с мышлением, обеспечившим возникновение и развитие системы естественного человеческого языка”. Это отвечает и нейрофизиологическим исследованиям последних лет, которые при анализе слухового восприятия речеязыковых феноменов (т.е. фактически феноменов интегративного порядка) выделяют как минимум два типа нейрональных процессов – что и как [46].

Ранний постнатальный речевой онтогенез свидетельствует о гетерохронном развитии функций речи и языка, и пока язык в течение первого года жизни осваивается латентно, но с совершенно определенной динамикой освоения фонетико-фонематического, лексического и синтаксического строя родного языка [47–53], параллельно языковому развитию и ранее происходит освоение и активное использование собственно речевых форм коммуникации, а именно: не ассоциированных с языком диалогических структур вокальной коммуникации в диадах “мать–младенец” [54, 55] и вокально-интонационных структур высказываний, имеющих прагмасемантическое содержание [56].

Примерами собственно речевых конструкций (в современной онтолингвистике и биологии используется термин “вокально-речевых” [47]) являются человеческие вокализации – не только нативные младенческие, но и вполне распространенные в коммуникативных культурах взрослых популяций/субкультур и используемые как конвенциональные коммуникативные средства. У довербальных младенцев это вокализации требования, обиды, указания на объект, запрос имени объекта и другие, у взрослых – вокализации недовольства, удовольствия, удивления, радости и множество других [57], которые представлены в речи наряду с вербальными высказываниями того же интенционального (мотивационно-целевого) содержания. И здесь необходима фокусировка на термине “речевой жанр”, который оказался эвристичным и продуктивным для собственно речевой квалификации социально-коммуникативного содержания любого высказывания – от 0-речи и вокализаций до интегративных речеязыковых феноменов – сложных предложений, целостных текстов и дискурсивных событий.

В 1980-х – начале 1990-х гг. интерес к лингвистической прагматике, где проблема генерации грамматической формы предложения решалась с учетом коммуникативных условий [25], и одновременно к феномену “речевой жанр” [12], привел на российской почве к разработке ТРЖ (vs. ТРА), построению типологий речевых жанров [13, 15, 23], развитию представлений об условиях реализации категории “речевой жанр” в процессе речепроизводства [27, 28], кросс-культурным [19, 58, 59] и онтосоциогенетическим [59, 60] исследованиям речевых жанров. При всей важности проведенных с тех пор исследований не было получено ответа на вопрос о том, что является материальным носителем жанровой формы высказываний. С точки зрения лингвистического речеведения, которое попыталось было преодолеть лингвоцентрический подход к высказыванию и сформулировало на этом пути много интересных идей, это – грамматическая форма вербального высказывания, чему во многом способствовал и основополагающий для ТРЖ текст М.М. Бахтина [12] (в сравнении с А.М. Пешковским [61]). Однако доказательных аналитических, а тем более статистических исследований соответствия лексико-грамматического и синтаксического строя предложений/высказываний их жанрово-коммуникативному содержанию практически нет, а если бы это соответствие было прямым, полным и однозначным, лингвистике пришлось бы отказаться от крайне важной установки на существование в высказывании смыслов, не выраженных и/или принципиально не выражаемых с помощью языка, утратился бы и смысл использования интонационных (и в широком смысле просодических) средств, обеспечивающих инвариантное и вариативное [62] жанрово-прагматическое содержание форм речи.

В настоящее время исследование речи как системы вокальных конструкций, упорядоченных определенным образом в различных речевых культурах, методологически обеспечивают:

1) комбинаторная модель интонации С.В. Кодзасова, атрибуция им интонации собственно речевой системе, понимание того, что существует несколько систем просодических средств, реализующихся в высказывании с различными целями и на разных его уровнях – речекоммуникативном и языковом [17];

2) исследования в области интонологии последней трети ХХ – начала XXI в., направленные на установление закономерностей интонационного выражения прагматических смыслов. Результатами таких работ стали типология интонационных конструкций в связи с основными типами высказываний [17], установление интонационных особенностей перформативов и некоторых других жанров обыденной речи [18], установление соответствия интонационных единиц иллокутивным смыслам в русскоязычной речи и других этнических речекоммуникативных культурах [19], а иллокутивные смыслы, как известно, конституируют речежанровые формы (в зарубежной прагмалингвистике – речевые акты). В новейших работах характеризуются особенности просодии в русской речевой культуре и просодические стратегии интеграции речевых актов в дискурсивные структуры [20–22]. Важно отметить, что в существующих единичных нейрофизиологических исследованиях, апеллирующих к таким речекоммуникативным феноменам как приказ, просьба и некоторым другим [11, 37], в качестве стимулов были использованы вербальные высказывания, т.е. не дифференцированные по речи/языку стимулы (стимулы такого рода используются во множестве работ, в том числе и в самых последних, например [63–66]);

3) постулат о знаковой природе собственно речи (в отличие от знаков языка) [23] – существовании специфической системы вокальных конструкций, по сравнению с языком приоритетно обеспечивающей трансляцию социально-коммуникативных смыслов высказывания; см. также [15], где феномен речевого жанра связывается с понятием знаковой формализации жанрового типа;

4) общепсихологическая концепция речи [23], которая акцентирует до- и внеязыковой характер системы речи (vs. язык); соотносит лингвистический термин “речевой жанр” с психологическим термином “форма речи”, в отношении последнего имея в виду как типическую, так и конкретно-ситуативную интонационно-просодическую реализацию высказывания и его жанровых сегментов; развивает представления о структуре психического содержания форм речи и о психических операндах процессов речи, которыми являются многопараметрические, мультисенсорные образы устойчивых в социально-коммуникативной культуре звукокомплексов, имеющих собственную, отличную от используемых языковых средств, семантику социальных отношений и социального воздействия.

Это знание, которое, будучи представленным в необходимой и достаточной степени в нейрофизиологических исследованиях речи, могло бы составить обновленную концептуальную основу нейрофизиологических исследований речи, разработки стимульного материала и интерпретации их результатов. Однако лишь отдельные исследователи нейрофизиологической основы просодии в атональных языках, включая русский язык, приближались к тому, чтобы в используемых методиках дифференцировать речевые и языковые стимулы [66–70] (см. также [71], где интонационная составляющая высказывания вычленяется и предсказывается в задачах разработки технологий синтеза речи).

МЕТОДИКА

В исследовании участвовали 15 испытуемых – 8 женщин, 7 мужчин (средний возраст – 22.4 года) с нормальным слухом и зрением, с их слов – без неврологических нарушений (без обращения к неврологу в течение последних двух лет), правши. Все испытуемые – студенты вузов (уровень бакалавриата либо магистратуры), носители русской речевой городской культуры и русского языка как родного.

С целью подтверждения представлений о принципиальном различии систем и процессов речи и языка было проведено нейрофизиологическое исследование. В данной статье представлена лишь часть результатов проведенного фМРТ-исследования, в котором сфокусировались на процессах восприятия естественных для взрослой коммуникации устных речевых и речеязыковых стимулов, имеющих одинаковое интонационное содержание.

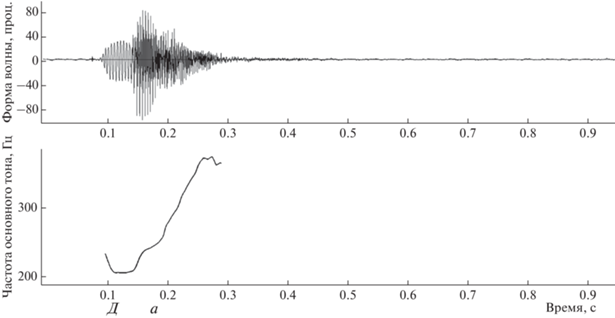

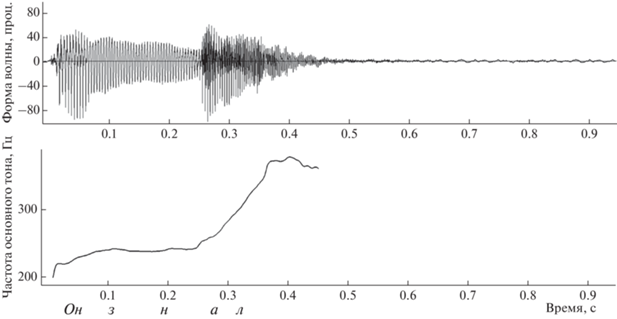

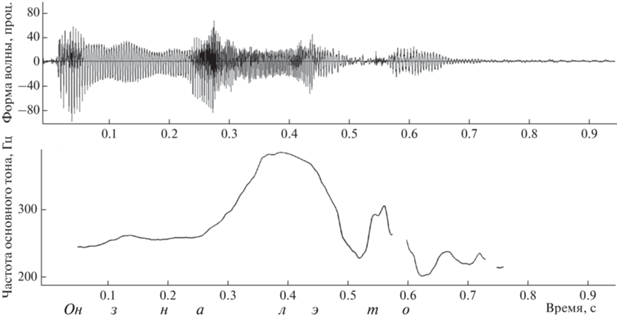

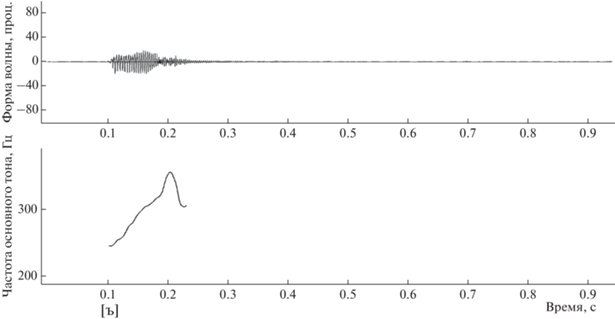

В ходе фМРТ-эксперимента испытуемым предъявляли четыре стимула. Стимул S1 представляет собой вопросительную вокализацию с типичным для вопроса повышением тона в границах единственного гласноподобного звука, который условно обозначен как редуцированный [ъ]: Ъ? Стимулы S2–S4 – вопросительные вербальные высказывания: S2 – холофраза (однословное высказывание Да?, где слово является односложным), S3 – простое предложение минимальной языковой структуры N1Vf (существительное в именительном падеже + финитный глагол: Он знал?), S4 – простое предложение, распространенное объектным актантом (Obj) в винительном падеже, структуры N1VfN4 : Он знал это? При выборе простых предложений соотносились с материалами докторской диссертации [67], по сравнению с которой в задачах нашего исследования расширили стимульную парадигму. Соответственно числу использованных стимулов в фМРТ-эксперименте был использован рандомизированный блочный план по типу латинский квадрат 4 × 4. Стимулы предъявляли в рандомизированном порядке, по 8 предъявлений каждого стимула в каждом блоке с интервалом 1 с между одинаковыми стимулами в блоке и интервалом в 15 с между сериями стимулов одного типа в блоке, а также между блоками. Все стимулы являются естественными речекоммуникативными единицами, используемыми во взрослой обыденной коммуникативной культуре; для распознавания их значений и смыслов не требовалось предварительного обучения испытуемых. Стимулы были записаны в шумоизолированной студии профессиональным педагогом по речи, женским голосом, в высоком регистре. На рис. 1–4 представлены тонограммы каждого стимула, выполненные и проанализированные с помощью компьютерной программы Speech Analyzer. Каждый стимул (S1, S2, S3, S4) был произнесен как одно фонетическое слово, паузирования между словами в вербальных высказываниях S3 и S4 нет. Значимая для реализации жанра вопроса динамика ЧОТ характеризуется последовательным естественным повышением тона в диапазоне от 220–240 до 370–390 Гц, временной диапазон повышательной интонации составил для стимулов S1 и S2 около 100 мс (рис. 1, 2), для стимулов S3 и S4 в силу сонорного окружения ударного гласного (зна’л) и различий в языковом оформлении финалов предложений – 158 и 142 мс, соответственно (рис. 3, 4). Была проведена нормализация стимулов S1–S4 по громкости. Эмоциональная составляющая стимулов была минимизирована в процессе их отбора из серии созданных нами фонетических проб и, согласно экспертным оценкам, собранным от 5 сотрудников лаборатории, и оценкам испытуемых в постэкспериментальном опросе, они не содержат выраженного позитивного, либо негативного эмоционального компонента, распознаются как “нейтральные”.

Рис. 1.

Тонограмма стимула S1 – вопросительной вокализации (гласноподобный звук, условно обозначенный как [ъ]).

Стимулы предъявляли через амагнитные головные телефоны с функцией шумоподавления на звуковом уровне 80 дБ, бинаурально. Во время записи испытуемые должны были сохранять спокойное расслабленное состояние и смотреть на экран монитора, где с целью организации визуального внимания испытуемого предъявляли фиксировочный крест.

Сканирование проводили на магнитно-резонансном томографе Siemens Magnetom Verio 3T (Германия) с 32-канальной головной МР-катушкой. Испытуемого располагали в МРТ-камере в положении лежа, голову закрепляли с помощью уплотняющих модулей. Для каждого испытуемого были записаны анатомические данные с высоким разрешением на основе Т1-взвешенной 3D последовательности (repetition time (TR) = 2530 мс, echo time (TE) = 3.31 мс, 176 срезов, размер воксела – 1 × 1 × 1 мм). Запись функциональных данных осуществляли на основе мультисрезовой эхо-планарной последовательности EPI: TR = 1110 мс, TE = 24 мс, 51 срез, размер воксела – 2 × 2 × 2 мм, угол отклонения вектора намагниченности (flip angle) 90°. От каждого испытуемого в эксперименте было получено по 32 записи активации мозга на каждый стимул.

Предобработку данных МРТ проводили на основе свободно распространяемого программного пакета SPM12 и разработанных одним из авторов настоящей статьи (В.А. Орлов) терминальных скриптов системы MacOS. Структурные и функциональные данные были приведены к центру в передней комиссуре вручную. Проводили расчет и коррекцию артефактов движения. С целью удаления артефактов магнитной восприимчивости, на основе записанных во время исследования карт неоднородности магнитного поля выполняли коррекции функциональных данных. Структурные и функциональные МРТ объемы были нормализованы на шаблонные изображения в MNI (Montreal Neurological Institute) пространстве. Использование мультисрезовых последовательностей для регистрации фМРТ приводит к появлению физиологических и аппаратных вкладов в шум. Такие вклады приводят к некорректной статистической оценке активации нейронных сетей. Для их детекции и подавления использовали метод независимых компонент (МНК). На последнем этапе предобработки данных с целью удаления случайных выбросов к функциональным данным был применен гауссовский фильтр с ядром 6 × 6 × 6 мм. Для получения результирующих статистических карт использовали классическую обобщенную линейную модель.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Для подтверждения концепции, определяющей речь и язык как две различные коммуникативные (знаковые) системы, при реализации которых в процессах восприятия и продуцирования задействованы особые психо- и нейрофизиологические механизмы, и, соответственно, для подтверждения нейрофизиологической гипотезы о существовании различий в естественных нейросетях обработки речи и языка при их восприятии в данной статье представлены результаты анализа данных фМРТ-эксперимента, касающиеся восприятия испытуемыми только первых двух стимулов S1 и S2 – собственно речевого (вопросительная вокализация) и вокального сигнала с минимальным языковым наполнением (вопросительная холофраза), соответственно.

В постэкспериментальном опросе установлено, что все стимулы воспринимались испытуемыми как вопросительные высказывания, произнесенные женским голосом; ответов, которые бы определяли голос как мужской, детский или искусственный, респонденты не давали. Все испытуемые в соответствии с заданием экспериментатора устно воспроизводили каждый стимул, воспроизведение обсуждаемых здесь вокализации и холофразы во всех случаях было качественно и интонационно адекватно предъявляемым стимулам. Испытуемые описывали содержание коммуникативной ситуации как обращение говорящего (голос диктора) с вопросами, в том числе к реципиентам (“как будто меня спрашивают”).

Математико-статистический анализ функциональных данных, проведенный с использованием метода прямого сравнения (S1 > S2), выявил следующие области активации головного мозга человека (ГМЧ), значимо отличающиеся (p ≤ 0.001) при выполнении задачи восприятия речевого стимула S1 и речеязыкового стимула S2: frontal pole (l), middle frontal gyrus (r), postcentral gyrus (l), superior parietal lobule (l), frontal orbital cortex (r), thalamus (l), caudate (l), vermis 6. Общее количество вокселов, связанных с отличием фрагментов двух обсуждаемых типов нейросетей в пользу “нейросети речи”, при прямом сравнении составило 41 воксел (328 мм3).

Процедура обратного сравнения (S2 > S1) позволила установить области ГМЧ, значимо отличающееся (p ≤ 0.001) при восприятии речеязыкового стимула S2 по сравнению с собственно речевым стимулом S1: frontal pole (r), middle frontal gyrus (r), precentral gyrus (l), middle temporal gyrus (posterior division, r), middle temporal gyrus (posterior division, l), lateral occipital cortex (superoir division, l), paracingulate gyrus (l), precuneous cortex, temporal occipital fusiform cortex (r), cerebellum 3 (l), cerebellum 4,5 (l). При приращении языкового средства по сравнению с S1 и с учетом процесса интеграции языковой информации в речевую форму, как это происходит в S2, большее количество областей активации, различающих две исследуемые сети, было ожидаемо. Зафиксирован и больший объем фрагмента, отличающего данную нейросеть по сравнению с первой в пользу обработки простейшего устного вербального стимула S2, – 62 воксела (496 мм3).

Таким образом, было получено подтверждение существования таких “фрагментов” в двух исследуемых нейрональных сетях, которые с высокой степенью достоверности отличают восприятие (а) “чистой” речевой формы и (б) минимальной интегративной речеязыковой формы высказывания. Во втором случае следует предполагать, что система активации при восприятии речеязыкового стимула отражает, помимо реагирования на семантику вербального знака и интонационный компонент высказывания, специфические, интегративного характера связи, обеспечивающие восприятие языкового средства с учетом семантики речевой формы, являющейся репрезентантом социально-коммуникативных задач. Возможно, дальнейший анализ позволит прояснить вопрос об эффективных функциональных разноуровневых связях в нейрональных сетях, специализированных для восприятия собственно речевой формы и устного вербального высказывания, что может пролить свет и на вопрос о характере нейрональных процессов при восприятии интегрированной речеязыковой информации, поскольку ее восприятие и понимание требует декомпозиции сигнала (как минимум на что говорится и как/зачем говорится) и в норме – последующей реинтеграции для принятия решения о социальном и/или речевом действии.

Анализ и интерпретация функций выявленных областей в процессах восприятия речи и языка, как представляется, имеет смысл только в контексте анализа их функциональной связанности с другими областями ГМЧ, образующими целостные структуры обеих сетей. Это позволит установить, относятся ли они к ядерной или периферийной и “дополнительной” структурам нейросетей восприятия речи и естественных речеязыковых средств. Значимые в этом смысле результаты уже получены нами в полном объеме, однако требуют большого временного ресурса для их описания, которое составит содержание последующих наших публикаций. Следующими шагами также станут сопоставительные исследования собственно речевых сетей человека с функциональными и анатомо-функциональными моделями речевосприятия, полученными на выборках взрослых [3, 70, 72–79], в том числе в процедуре мета-анализа [80], а также данными, получаемыми в отношении нейросетей речи/языка в раннем онтогенезе устно-речевой функции человека [49–53], и моделями вокально-речевых функций филогенетически отдаленных и близких человеку видов [40–45].

Представленные здесь результаты вносят вклад в разработку проблемы латерализации функций речи и языка у взрослых: обе исследуемые нейросети в областях, их различающих, демонстрируют представленность обоих полушарий ГМЧ, с одной стороны, поддерживая современное понимание распределенности “функций” речи и языка по обширному ареалу ГМЧ и значимости межполушарных взаимодействий в процессах речи и языка, с другой стороны, впервые устанавливая этот же принцип организации для нейросетевых взаимодействий в собственно речевых процессах во взрослом мозге. Этот принцип для собственно речевых нейросетей обеспечивается, вероятно, специфической знаковостью вокально-интонационных единиц речи (в том числе, в связи с их речежанровой спецификой/контрастированием и вариативностью как в границах жанра, так и вообще речевых характеристик говорящих [81]), динамической разверткой разных по типу и сложности сигналов – речевых и речеязыковых, сукцессивно-симультанным анализом при их восприятии, а также их обусловленностью, в первую очередь, системой социальных отношений и представлений. В отношении каждого из указанных здесь моментов требуется проведение специальных нейрофизиологических исследований, в том числе с использованием мультисенсорных стимулов, моделирующих параметры естественных речекоммуникатиивных взаимодействий.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное исследование позволило на выборке взрослых в экспериментальных условиях с использованием естественно-речевых стимулов установить существующие различия в нейронных структурах (сетях) обработки минимальных естественных коммуникативных единиц – собственно речевой и речеязыковой. Это подтверждает психологическую концепцию речи как системы, отличной от языка, что для психологии речи открывает целый ряд новых возможностей, в том числе касающихся когнитивной обработки доязыковых и внеязыковых форм реализации речевой функции в процессах подготовки, (само)восприятия и декодирования речи.

В связи с полученными данными, определяющими принципиально новый уровень сложности в осмыслении и экспериментальных исследованиях речевых процессов, а также в связи с феноменологической спецификой человеческой речи, для которой использование языка является одним из аспектов, а цели лежат, как правило, за границами языкового содержания, требуется интенсификация психо- и нейрофизиологических исследований речеязыковых процессов, в том числе с учетом визуальной обработки человеком социального содержания коммуникативных ситуаций (как было системно показано в [7]).

В отношении структурно-динамического содержания нейронных процессов, обеспечивающих восприятие и продуцирование интегративных речеязыковых структур ([66]; в сравнении с [68]), возникает необходимость исследовать области ГМЧ с функциями метапроцессов, в том числе в онтогенезе речи человека.

Этические нормы. Исследование проведено в соответствии с принципами биомедицинской этики, сформулированными в Хельсинкской декларации 1964 г. и ее последующих обновлениях, и одобрены локальным этическим комитетом НИЦ “Курчатовский институт” (Москва).

Информированное согласие. Каждый участник исследования представил добровольное письменное информированное согласие, подписанное им после разъяснения ему потенциальных рисков и преимуществ, а также характера предстоящего исследования.

Финансирование работы. Исследование проводили в рамках Тематического плана НИЦ “Курчатовский институт” (приказ № 2180 от 18.08.2022).

Конфликт интересов. Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией данной статьи.

Вклад авторов в публикацию. И.Г. Маланчук – теоретический анализ, разработка программы исследования и стимульного материала, иллюстрации, В.А. Орлов – обработка фМРТ-данных, описание математико-статистических процедур, С.И. Карташов – осуществление процедуры фМРТ-записи, ее описание, Д.Г. Малахов – разработка экспериментальной парадигмы.

Список литературы

Heuvel M.P., Sporns O. Rich-club organization of the human connectome // J. Neurosci. 2011. V. 31. № 44. P. 15775.

Poli D., Pastore V.P., Martinoia S., Massobrio P. From functional to structural connectivity using partial correlation in neuronal assemblies // J. Neural Eng. 2016. V. 13. № 2. P. 026023.

Tremblay P., Dick A.S. Broca and Wernicke are dead, or moving past the classic model of language neurobiology // Brain Lang. 2016. V. 162. P. 60.

Hamilton L.S., Oganian Yu., Hall J., Chang E.F. Parallel and distributed encoding of speech across human auditory cortex // Cell. 2021. V. 184. № 18. P. 4626.

Берлов Д.Н., Никитина Е.А. Функциональные ансамбли в мозге человека и животных // Физиология человека. 2021. Т. 47. № 5. С. 118. Berlov D.N., Nikitina E.A. Functional ensembles in the brain of human and animals // Human Physiology. 2021. V. 47. № 5. P. 579.

Steinschneider M., Nourski K.V., Rhone A.E. et al. Differential activation of human core, non-core and auditory-related cortex during speech categorization tasks as revealed by intracranial recordings // Front. Neurosci. 2014. V. 8. P. 240.

Щемелева О.В., Жукова О.В., Шелепин Ю.Е. и др. Электрофизиологические показатели деятельности мозга в процессе вербального и невербального взаимодействия собеседников // Физиология человека. 2019. Т. 45. № 6. С. 16. Shchemeleva О.V., Zhukova О.V., Shelepin Yu.Е. et al. Electrophysiological indicators of brain activity in the process of verbal and non-verbal communication during the dialogue // Human Physiology. 2019. V. 45. № 6. P. 587.

Weiller C., Bormann T., Saur D. et al. How the ventral pathway got lost – And what its recovery might mean // Brain and Lang. 2011. V. 118. № 1-2. P. 29.

Больгина Т.А., Малютина С.А., Завьялова В.В. и др. Парадигма для определения латерализации языка в мозге: естественнонаучный метод на службе лингвистики // Вестник Российского фонда фундаментальных исследований. 2016. № 3(91). С. 83. Bolgina T.A., Malyutina S.A., Zavyalova V.V. et al. The paradigm of language lateralization in the brain: natural sciences method for linguistics // Russ. Found. Basic Res. J. 2016. № 3(91). P. 83.

Жирнова В.А., Зырянов А.С., Гордеева Е.А. и др. Функциональное интраоперационное картирование левой височной доли: задание имеет значение / Когнитивная наука в Москве: новые исследования // Материалы конференции, Москва, 19 июня 2019 г. Издательство: БукиВеди, 2019. С. 609.

Черниговская Т.В., Давтян С.Э., Петрова Н.Н., Стрельников К.Н. Специфика полушарной асимметрии восприятия интонаций в норме и при шизофрении // Физиология человека. 2004. Т. 30. № 4. С. 32. Chernigovskaya T.V., Davtian S.E., Petrova N.N., Strelnikov K.N. Hemispheric asymmetry in prosody perception by healthy subjects and schizophrenic patients // Human Physiology. 2004. V. 30. № 4. P. 403.

Бахтин М.М. Проблема речевых жанров / Эстетика словесного творчества. М.: Искусство, 1979. С. 237.

Шмелева Т.В. Модель речевого жанра / Жанры речи. Вып. 1. Саратов: “Колледж”, 1997. С. 88.

Седов К.Ф. Общая и антропоцентрическая лингвистика. М.: Изд. Дом ЯСК, 2016. 440 с.

Дементьев В.В. Теория речевых жанров: Монография. М.: Знак, 2010. 600 с.

Балашова Л.В., Дементьев В.В. Русские речевые жанры. 2-е изд. М.: Изд. Дом ЯСК, 2022. 832 с.

Брызгунова Е.А. Интонация / Русская грамматика. М.: Наука, 1980. Т. 1. С. 96.

Кодзасов С.В. Исследования в области русской просодии. М.: Языки славянских культур, 2009. 491 с.

Янко Т.Е. Интонационные стратегии русской речи в сопоставительном аспекте. М.: Языки славянских культур, 2008. 312 с.

Янко Т.Е. Просодии и жесты как средства выражения иллокуций / Слово и жест. Научная конференция, посвященная памяти Е.А. Гришиной (“Гришинские чтения”), Москва, 8 февраля 2018 г. М.: Институт русского языка им. В.В. Виноградова РАН, 2018. С. 24.

Yanko T.E. The system of the Russian prosody // Przegląd Wschodnioeuropejski. (East European Rew.) 2020. V. 11. № 1. P. 317.

Янко Т.Е. Интеграция речевых актов в структуру дискурса: просодические стратегии // Когнитивные исследования языка. 2019. № 38. С. 587. Yanko T.E. [Speech acts in discourse: the prosodic strategies of marking the discourse links] // Cognitive Studies of Language. 2019. № 38. P. 587.

Маланчук И.Г. Речь как психический процесс: Монография. Красноярск: КГПУ им. В.П. Астафьева, 2009. 285 с.

Аннушкин В.И. История русской риторики: Хрестоматия. М.: Флинта, 2016. С. 246.

Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 17. Теория речевых актов. М.: Прогресс, 1986. 423 с.

Вежбицка А. Речевые жанры / Жанры речи. Вып. 1. Саратов, Колледж, 1997. С. 99.

Антология речевых жанров: повседневная коммуникация. Под ред. Седова К.Ф. М.: Лабиринт, 2007. 118 с.

Эффективное речевое общение (базовые компетенции). Под ред. Сковородникова А.П. Красноярск: СФУ, 2014. 852 с.

Веккер Л.М. Психика и реальность: Единая теория психических процессов. М.: Смысл, 1998. Гл. 21. 679 с.

Львов М.Р. Язык и речь // Начальная школа. 2001. № 1. С. 83.

Коваленко Н.А. Системный подход к фразовой просодии слова: автореф. дис. … д-ра филол. наук. М.: ИЯ РАН, 2002. 42 с.

Попов М.Б. Фонетика современного русского языка: учеб. для вузов. СПб.: СПбГУ, 2014. 303 с.

Беар М., Коннорс Б.В., Парадизо М.А. Нейронауки. Исследование мозга. 4-е изд., в 3-х т. Т. 3. Мозг и поведение. Изменяющийся мозг. М., СПб.: Диалектика, 2021. Гл. 20. С. 279.

Баарс Б., Гейдж Н. Мозг, познание, разум: введение в когнитивные нейронауки: в 2-х т. Т. 2. 5-е изд. М.: Лаборатория знаний, 2021. 464 с.

Циркин В.И., Трухина С.И., Трухин А.Н. Нейрофизиология: основы психофизиологии: учебник для вузов. 2-е изд. М.: Юрайт, 2022. 577 с.

Больгина Т.А., Малютина С.А., Завьялова В.В. и др. Русскоязычная фМРТ-парадигма для локализации речевых зон в мозге / Седьмая международная конференция по когнитивной науке. Светлогорск, 20–24 июня 2016 г. Тезисы докладов. 2016. С. 163.

Egorova N., Shtyrov Yu., Pulvermüller F. Brain basis of communicative action in language // Neuroimage. 2016. V. 125. P. 857.

Guex R., Grandjean D., Frühholz S. Behaioral correlates of temporal attention biases during emotional prosody perception // Sci. Rep. 2022. V. 12. № 1. P. 16754.

Sheppard S., Stockbridge M., Murray L., Blake M. The company prosodic deficits keep following right hemisphere stroke: a systematic review // J. Int. Neuropsychol. Soc. 2022. V. 28. № 10. P. 1075.

Petkov C.I., Jarvis E.D. Birds, primates, and spoken language origins: behavioral phenotypes and neurobiological substrates // Front. Evol. Neurosci. 2012. V. 4. P. 12.

Scharff C., Friederici A.D., Petrides M. Neurobiology of human language and its evolution: primate and non-primate perspectives // Front. Evol. Neurosci. 2013. V. 5. P. 1.

Searcy W.A., Nowicki S. Birdsong learning, avian cognition and the evolution of language // Anim. Behav. 2019. V. 151. P. 217.

Lipkind D., Geambasu A., Levelt C. The development of structured vocalizations in songbirds and humans: a comparative analysis // Top. Cogn. Sci. 2020. V. 12. № 3. P. 894.

Bruno J.H., Jarvis E.D., Liberman M., Tchernichovski O. Birdsongs learning and culture: analogies with human spoken language // Ann. Rew. Ling. 2021. V. 7. № 1. P. 449.

Jüchter C., Beutelmann R., Klump G.M. Speech sound discrimination by Mongolian gerbils // Hear. Res. 2022. V. 418. P. 108472.

Scott S.K., Wise R.J.S. The functional neuroanatomy of prelexical processing in speech perception // Cognition. 2004. V. 92. № 1–2. P. 13.

Ляксо Е.Е. Вокально-речевое развитие ребенка в первый год жизни // Рос. физиол. журн. им. И.М. Сеченова. 2003. Т. 89. № 2. С. 207. Lyakso E.E. [Vocal and speech development of a child in the first year of life] // Ross. Fiziol. Zh. Im. I. M. Sechenova. 2003. V. 89. № 2. P. 207.

Цейтлин С.Н. Некоторые особенности начального детского синтаксиса / Русское слово и русский текст: история и современность. Сб. науч. статей. СПб.: РГПУ им. А.И. Герцена, 2007. С. 189.

Mahmoudzadeh M., Dehaene–Lambertz G., Fournier M. et al. Sillabic discrimination in premature human infants prior to complete formation of cortical layers // PNAS. 2013. V. 110. № 12. P. 4846.

Friedrich M., Friederici A.D. The origins of word learning: Brain responses of 3-month-olds indicate their rapid association of object and words // Dev. Sci. 2015. V. 20. № 2. P. e12357.

Dehaene–Lambertz G. The human infant brain: A neural architecture able to learn language // Psychon. Bull. Rev. 2017. V. 24. № 1. P. 48.

Fló A., Benjamin L., Palu M., Dehaene–Lambertz G. Sleeping neonates track transitional probabilities in speech but only retain the first syllable of words // Sci. Rep. 2022. V. 12. № 1. P. 4391.

Menn K.H., Michel C., Meyer L. et al. Natural infant-directed speech facilitates neural tracking of prosody // Neuroimage. 2022. V. 251. P. 118991.

Stern D.N. The first relationship: infant and mother. Cambridge: Harvard Univ. Press, 1977. 149 p.

Маланчук И.Г. Развитие диалогических форм речи у ребенка на первом году жизни / Детская речь как предмет лингвистического исследования: материалы междунар. конф. Отв. ред. С.Н. Цейтлин. СПб., 2004. С. 163.

Dore J. The development of speech acts. The Hague: Mouton, 1975.

Николаева Т.М. О “лингвистике речи” (в частности, о междометии) // Вопросы языкознания. 2015. № 4. С. 7. Nikolaeva T.M. [On the “linguistics of speech”] // Voprosy Jazykoznanija. 2015. № 4. P. 7.

Выпуск 5: Жанр и культура / Жанры речи. Отв. ред. В.В. Дементьев. Саратов: ИЦ “Наука”, 2007. 440 с.

Сидоренко А.В. Детская клятва в советскую эпоху: речежанровые характеристики // Жанры речи. 2016. № 2(14). С. 72. Sidorenko A.V. Children’s oath in the Soviet era: speech genre characteristics // Speech Genres. 2016. № 2(14). P. 72.

Кощеева О.В. Ребенок, речевой жанр и творчество: к проблеме становления жанров в детской речи / Жанры речи: сб. науч. ст. Саратов; М.: Лабиринт, 2012. Вып. 8. С. 237.

Пешковский А.М. Русский синтаксис в научном освещении. 8-е изд., доп. М.: Языки славянской культуры, 2001. 544 с.

Рабенко Т.Г. Инвариантные и вариантные признаки жанров естественной письменной речи (на материале жанров “личный дневник”, “личное письмо”, “личная записка”) // Жанры речи. 2020. № 1(25). С. 6. Rabenko T.G. The genres of natural writing “personal diary”, “personal letter”, “personal note”: invariant and variant // Speech Genres. 2020. № 1(25). P. 6.

Gillis M., Vanthornhout J., Simon J.Z. et al. Neural markers of speech comprehension: measuring EEG tracking of linguistic speech representations, controlling the speech acoustics // J. Neurosci. 2021. V. 41. № 50. P. 10316.

Broderick M.P., Zuk N.J., Anderson A.J., Lalor E.C. More than words: neurophysiological correlates of semantic dissimilarity depend on comprehension of the speech narrative // Eur. J. Neurosci. 2022. V. 56. № 8. P. 5201.

Preisig B.C., Riecke L., Hervais-Adelman A. Speech sound categorization: The contribution of non-auditory and auditory cortical regions // Neuroimage. 2022. V. 258. P. 119375.

Tomasello R., Grisoni L., Boux I. et al. Instantaneous neural processing of communicative functions conveyed by speech prosody // Cereb. Cortex. 2022. V. 32. № 21. P. 4885.

Кантер Л.А. Просодические характеристики речи как объект системного анализа: автореф. дис. … докт. филол. наук. М.: ИЯ АН СССР, 1990. 52 с.

Ischebeck A.K., Friederici A.D., Alter K. Processing prosodic boundaries in natural and hummed speech: an fMRI study // Cereb. Cortex. 2008. V. 18. № 3. P. 541.

Steinhauer K., Alter K., Friederici A.D. Brain potentials indicate immediately use of prosodic cues in natural speech processing // Nat. Neurosci. 1999. V. 2. № 2. P. 191.

Ćwiek A., Fuchs S., Draxler Ch. et al. Novel vocalizations are understood across cultures // Sci. Rep. 2021. V. 11. № 1. P. 1.

Aso M., Takamichi Sh., Takamune N., Saruwatari H. Acoustic model-based subword tokenization and prosodic-context extraction without language knowledge for text-to-speech synthesis // Speech Comm. 2020. V. 125. P. 53.

Dick A.S., Bernal B., Tremblay P. The language connectome: new pathways, new concepts // Neuroscientist. 2014. V. 20. № 5. P. 453.

Gansonre C., Højlund A., Leminen A. et al. Task-free auditory EEG paradigm for probing multiple levels of speech processing in the brain // Psychophysiology. 2018. V. 55. № 11. P. e13216.

Brown E.C., Stedelin B., Koike S. et al. Speech-related auditory salience detection in the posterior superior temporal region // Neuroimage. 2022. V. 248. P. 118840.

Soltani A., Koechlin E. Computational models of adaptive behavior and prefrontal cortex // Neuropsychopharmacol. 2022. V. 47. № 1. P. 58.

Schmahmann J.D., Guell X., Stoodley C.J., Halko M.A. The theory and neuroscience of cerebellar cognition // Annu. Rev. Neurosci. 2019. V. 42. P. 337.

Runnqvist E., Chanoine V., Strijkers K. et al. The cerebellum is involved in internal and external speech error monitoring // Cereb. Cortex Comm. 2021. V. 2. № 2. P. tgab038.

LeBel A., Jain S., Huth A.G. Voxelwise encoding models show that cerebellar language representations are highly conceptual // J. Neurosci. 2021. V. 41. № 50. P. 10341.

Morales M., Patel T., Tamm A. et al. Similar neural networks respond to coherence during comprehension and production of discourse // Cereb. Cortex. 2022. V. 32. № 19. P. 4317.

Battiston F., Guillon J., Chavez M. et al. Multiplex core-periphery organization of the human connectome // J. R. Soc. Interface. 2018. V. 15. № 146. P. 20180514.

Severijnen G.G.A., Bosker H.R., Piai V., McQueen J.M. Listeners track talker-specific prosody to deal with talker-variability // Brain Res. 2021. V. 1769. P. 147605.

Дополнительные материалы отсутствуют.

Инструменты

Физиология человека