Доклады Российской академии наук. Науки о жизни, 2023, T. 513, № 1, стр. 539-543

Содержание изотопов 13С и 15N в коллагене костей географических, возрастных и половых групп уральского пещерного медведя (mammalia, carnivora, ursidae, ursus (spelaearctos) kanivetz verestchagin, 1973)

П. А. Косинцев 1, *, К. Ю. Коновалова 1, Г. В. Симонова 2

1 Институт экологии растений и животных УрО РАН

Екатеринбург, Россия

2 Институт мониторинга климатических и экологических систем Сибирского отделения Российской академии наук

Томск, Россия

* E-mail: kpa@ipae.uran.ru

Поступила в редакцию 08.08.2023

После доработки 30.08.2023

Принята к публикации 02.09.2023

- EDN: HRRPRQ

- DOI: 10.31857/S2686738923600565

Аннотация

Проведен анализ данных о содержании изотопов 13C и 15N в коллагене костей уральского пещерного медведя (Ursus (S.) kanivetz Verestchagin, 1973) с Северного и Среднего Урала. Кости датируются первой половиной МИС 3. Изучены кости новорожденных особей, особей в возрасте 1 год, самцов и самок в возрасте 2, 3, 4 лет и старше 4 лет. Различия значений δ13С между возрастными, половыми и географическими выборками не достоверны. С возрастом значимо уменьшается величина δ15N, что связано с переходом от молочного питания к самостоятельному питанию. В составе диеты взрослых медведей Среднего Урала была выше доля мясной пищи, чем в составе диеты взрослых медведей Северного Урала. Заметные различия изотопных подписей между самцами и самками разного возраста отсутствуют. Большие пещерные медведи Урала и Европы имели сходный тип диеты.

Анализ содержания изотопов 13C и 15N в тканях живых организмов широко используется для реконструкции среды обитания и экологии видов в прошлом и настоящем. Он позволяет оценить положение вида в трофической цепи и охарактеризовать особенности его питания. Особенно большое значение изучение изотопов имеет для вымерших видов. Один из самых больших массивов данных по изотопному составу углерода и азота в коллагене костей получен для больших пещерных медведей (Ursus (Spelaearctos) spelaeus s.l.) Западной и Центральной Европы [1–7]. Данные о содержании изотопов 13C и 15N в коллагене костей больших пещерных медведей Восточной Европы и Урала крайне малочисленны [8].

Анализ морфологических данных и ядерной ДНК показал, что в Восточной Европе и на Урале в позднем плейстоцене обитал один вид большого пещерного медведя – уральский пещерный медведь (Ursus (S.) kanivetz Verestchagin, 1973) [9, 10]. В Центральной Европе обитало три вида – U. (S.) spelaeus Rosenmuller 1794, U. (S.) eremus Rabeder, Hofreiter, Nagel et Withalm, 2004 и U. (S.) kanivetz Verestchagin, 1973; в Западной Европе обитало два вида больших пещерных медведей – Ursus (S.) spelaeus Rosenmuller 1794 и U. (S.) eremus Rabeder, Hofreiter, Nagel et Withalm, 2004 [10, 11].

Изучено содержание изотопов 13C и 15N в коллагене костей уральского пещерного медведя из пещеры Тайн на Среднем Урале [8] и пещеры Медвежья на Северном Урале. Выборка из пещеры Тайн дополнена новыми образцами. Пещера Медвежья (62°05′ с. ш., 58°05′ в. д.) имеет карстовое происхождение, горизонтальный тип строения, длину 480 м и высоту над уровнем моря 280 м [12]. Это северо-восточный край ареала (Ursus (S.) spelaeus s.l.) [9]. В отложениях пещеры найдено более 3000 костей большого пещерного медведя, среди которых есть остатки всех возрастных групп от новорожденных до старых особей. Это типичное “кладбище” пещерных медведей, где животные погибали во время зимней спячки. По костям пещерного медведя получены радиоуглеродные (AMS) даты: >48 600 BP, no.? [13]; 42 000 ± 450 BP, OxA-19 608; 45 150 ± 600 BP, OxA-19568 [10], что соответствует первой половине морской изотопной стадии 3 (MIS 3) позднего плейстоцена. Пещеры Тайн и Медвежья имеют один тафономический тип (“кладбище”), накопление костей происходило в один период – первая половина МИС 3 (57 000–40 000 лет назад).

Для анализа взяты 45 плечевых, 8 лучевых и 1 большая берцовая кости. Определение пола и возраста особей, которым принадлежали кости, проведено на основании анализа их размеров и состояния эпифизов (приросли – не приросли) [14–17]. Среди них есть кости самцов и самок в возрасте 2+, 3+ и 4+ лет (полувзрослые, subadultus) и старше 4+ лет (>4+, взрослые, adultus) (табл. 1). Пол особей в возрасте 0+ и 1+ лет не определен. Каждая кость принадлежит отдельной особи. Особи в возрасте 0+ имеют только молочное питание, особи в возрасте 1+ имеют смешанный тип питания (молочное и самостоятельное), с возраста 2+ животные переходят на самостоятельное питание [18].

Таблица 1.

Значения δ13С и δ15N (‰) и стандартное отклонение (sd) в коллагене костей уральского пещерного медведя (U. (S.) kanivetz) Северного и Среднего Урала

| Пол1 | Возраст | n | δ13Cmin | δ13Cmax | δ13Cср± sd | δ15Nmin | δ15Nmax | δ15Nср± sd |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Северный Урал | ||||||||

| ♂ | >4+ | 9 | –23.6 | –21.2 | –22.3 ± 0.84 | 2.4 | 5.4 | 3.9 ± 1.04 |

| ♀ | 5 | –23.4 | –21.8 | –22.6 ± 0.58 | 2.8 | 4.9 | 3.8 ± 0.93 | |

| ♂ | 3+, 4+ | 4 | –22.2 | –21.7 | –21.9 ± 0.21 | 3.9 | 5.8 | 4.8 ± 0.84 |

| ♀ | 3 | –23.6 | –21.7 | –22.4 ± 1.01 | 3.4 | 4.2 | 3.9 ± 0.44 | |

| ♂ | 2+ | 4 | –23.1 | –21.9 | –22.5 ± 0.61 | 4.3 | 6.6 | 5.2 ± 0.98 |

| ♀ | 4 | –22.1 | –20.2 | –21.0 ± 0.94 | 4.6 | 11.3 | 7.1 ± 3.08 | |

| ? | 1+ | 23 | –22.9 | –21.4 | –22.4 ± 0.35 | 5.0 | 8.4 | 6.7 ± 0.86 |

| ? | 0+ | 2 | –23.9 | –22.4 | –23.2 ± 1.08 | 8.3 | 9.0 | 8.7 ± 0.52 |

| Средний Урал | ||||||||

| ♂ | >4+ | 5 | –22.1 | –21.3 | –21.7 ± 0.37 | 3.2 | 4.9 | 4.1 ± 0.68 |

| ♀ | 2 | –22.2 | –21.8 | –22.0 ± 0.26 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | |

| ♂ | 3+, 4+ | 3 | –22.5 | –22.1 | 22.2 ± 0.23 | 3.2 | 4.0 | 3.7 ± 0.42 |

| ♀ | 4 | –22.0 | –21.4 | –21.7 ± 0.28 | 3.0 | 4.6 | 4.0 ± 0.78 | |

| ♂ | 2+ | 1 | –22.8 | 7.2 | ||||

| ♀ | 3 | –22.1 | –21.7 | –21.8 ± 0.23 | 5.4 | 5.7 | 5.6 ± 0.15 | |

| ? | 1+ | 5 | –22.8 | –21.9 | –22.5 ± 0.34 | 4.8 | 7.8 | 6.4 ± 1.11 |

| ? | 0+ | 2 | –24.2 | –23.2 | –23.7 ± 0.71 | 7.5 | 9.0 | 8.3 ± 1.06 |

Определение изотопного состава углерода (δ13С) и азота (δ15N) в коллагене костей проведено методом изотопной масс-спектрометрии с использованием изотопного масс-спектрометра DELTA V Advantage (Thermo Fisher Scientific, Германия), оснащенного элементным анализатором Flash 2000 (приборы предоставлены центром коллективного пользования ТомЦКП СО РАН) по стандартной методике. В качестве международного стандарта углерода принят эталон VPDB. В качестве международного стандарта азота принят газообразный N2 атмосферного воздуха. Лабораторные рабочие газы сравнения CO2 и N2 калибровали по международному стандартному образцу МАГАТЭ – IAEA-600 Caffeine. Абсолютная погрешность измерений трех последовательных измерений анализируемых образцов для δ13С не превышала ±0.2‰, а для δ15N не превышала ±0.4‰.

Значения изотопного состава углерода и азота в коллагене костей уральского пещерного медведя представлены в табл. 1.

Средние значения δ13С в группах полувзрослых и взрослых самцов и самок на Северном Урале различаются не более чем на 0.5‰, а значения δ15N не более чем на 0.9‰ (табл. 1). На Среднем Урале эти различия составляют для δ13С и δ15N не более 0.5‰ (табл. 1). В целом значения δ13С и δ15N для групп полувзрослых и взрослых особей близки.

Различия значений δ13С и δ15N в группах молодых особей – 2+, 1+ и 0+ лет значительно больше. Различия в величине δ13С между самцами и самками в группе 2+ года на Северном Урале составляют 1.5‰, а на Среднем Урале – 1.0‰. Различия в величине δ15N составляют соответственно 1.9 и 1.6‰ (табл. 1). Различия в величине δ13С между группами 1+ и 0+ на Северном Урале составляют 0.8‰, на Среднем Урале – 1.2‰, а различия в величине δ15N соответственно 2.0 и 1.9‰ (табл. 1).

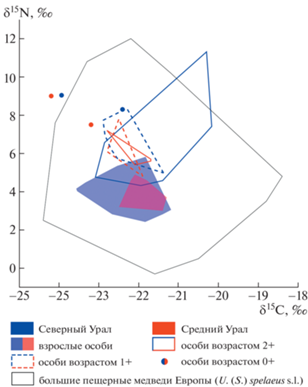

Распределение значений δ13С и δ15N возрастных групп 1+ с Северного и Среднего Урала практически совпадает и почти полностью лежит за пределами значений для взрослых особей (рис. 1). Распределение значений для возрастных групп 2+ Северного и Среднего Урала совпадает и частично перекрывается с распределением значений взрослых групп (рис. 1). Совпадают значения возрастных групп 2+ и со значениями для возрастных групп 1+. Значения для особей 0+ находятся за пределами значений для остальных возрастных групп (рис. 1).

Рис. 1.

Распределение значений δ13C и δ15N (‰) в коллагене костей уральского пещерного медведя (U. (S.) kanivetz) Северного (синий цвет) и Среднего (красный цвет) Урала разного возраста и больших пещерных медведей Европы (U. (S.) spelaeus s.l.). Distribution of δ13C and δ15N (‰) values in the collagen of the bones of the Ural cave bear (U. (S.) kanivetz) of the Northern (blue) and Middle (red) Urals of different ages and large European cave bears (U. (S.) spelaeus s.l.).

Статистическая оценка различий между выборками (при n > 4) проведена по непараметрическому тесту Манна–Уитни. Значения δ13С между всеми выборками статистически значимо не различаются. Значения δ15N достоверно отличаются между 4 парами выборок. На Северном Урале значения δ15N достоверно (уровень значимости 5%) больше в выборке возраста 1+ по сравнению с объединенной выборкой самцов и самок возраста 2+ и в объединенной выборке возраста 2+ по сравнению с объединенной выборкой полувзрослых (3+, 4+) самцов и самок. На Среднем Урале значения δ15N достоверно (уровень значимости 1%) больше в выборке возраста 1+, чем в объединенной выборке полувзрослых (+3, +4) и взрослых (>4+) самцов и самок. В объединенной выборке взрослых (>4+) самцов и самок со Среднего Урала значения δ15N достоверно (уровень значимости 5%) выше, чем в аналогичной выборке с Северного Урала.

Полученные данные показывают, что почти все значимые различия значений δ15N наблюдаются между выборками молодых особей (+1 и +2) или между выборкой молодых особей (2+) и полувзрослых и взрослых (3+ и старше) особей. Различия в значениях δ15N определяются долей белковой пищи в питании [19]. Высокие значения δ15N в младших возрастных группах (0+, 1+) связаны с их молочной диетой, которая содержит большое количество белка. В возрасте 2+ животные переходят к самостоятельному питанию, но в коллагене костей сохраняется подпись от предыдущего периода молочного питания. Одна особь в возрасте 2+ имеет очень высокое значение δ15N – 11.3‰. Возможно, она продолжала питаться молоком на втором году жизни.

Имеются достоверно значимые географические различия между выборками взрослых особей. Значения δ15N у медведей Среднего Урала (4.5‰) больше, чем у медведей Северного Урала (3.9‰) на 0.6‰. Эти отличия указывают на различие диеты, в нашем случае – на разное соотношение растительной и мясной пищи. На Среднем Урале доля мясной пищи в структуре питания была выше, чем на Северном Урале, но это различие меньше различий между трофическими уровнями [20].

Распределение значений δ13С и δ15N в коллагене костей уральского пещерного медведя практически полностью совпадает с распределением δ13С и δ15N в коллагене костей пещерных медведей (U. (S.) spelaeus и U. (S.) eremus) Западной и Центральной Европы [1–7] (рис. 1). За пределами распределения находятся 3 особи, две из которых новорожденные (0+) и одна молодая (2+) особь с аномально высокой величиной δ15N. Это указывает на сходство диеты всех трех видов пещерных медведей – уральского (U. (S.) kanivetz) и европейских (U. (S.) spelaeus и U. (S.) eremus).

Анализ полученных данных показывает наличие значительных возрастных и географических различий в значениях δ15N в коллагене костей уральского пещерного медведя Северного и Среднего Урала. Наблюдается значимый трофический сдвиг между возрастными группами, связанный с переходом от молочного питания к самостоятельному питанию. Имеются географические различия в питании взрослых особей на Северном и Среднем Урале. В составе диеты медведей Среднего Урала была выше доля мясной пищи. Различия значений δ13С между возрастными, половыми и географическими выборками не достоверны. В целом взрослые и полувзрослые самцы и самки Северного и Среднего Урала находятся на одном трофическом уровне, т.к. различия значений δ13С и δ15N (табл. 1, рис. 1) не превышают уровня различий между разными трофическими уровнями [20]. Большие пещерные медведи Урала и Европы имели сходный тип диеты.

Список литературы

Bocherens H. Isotopic insights on cave bear palaeodiet // Historical Biology. 2019. V. 31. № 4. P. 410–421.

Robu M., Fortin J.K., Richards M.P., et al. Isotopic evidence for dietary flexibility among European Late Pleistocene cave bears (Ursus spelaeus) // Canadian Journal of Zoology. 2013. V. 91. № 4. P. 227–234.

Bocherens H., Stiller M., Hobson K.A., et al. Niche partitioning between two sympatric genetically distinct cave bears (Ursus spelaeus and Ursus ingressus) and brown bear (Ursus arctos) from Austria: Isotopic evidence from fossil bones // Quaternary International. 2011. V. 245. № 2. P. 238–248.

Bon C., Berthonaud V., Fosse P., et al. Low regional diversity of late cave bears mitochondrial DNA at the time of Chauvet Aurignacian paintings // Journal of Archaeological Science. 2011. V. 38. № 8. P. 1886–1895.

Pérez-Rama M., Fernández-Mosquera D., Grandal-d’Anglade A. Recognizing Growth Patterns and Maternal Strategies in Extinct Species Using Stable Isotopes: The Case of the Cave Bear Ursus spelaeus ROSENMÜLLER // Quaternary International. 2011. V. 245. № 2. P. 302–306.

Münzel S.C., Stiller M., Hofreiter M., et al. Pleistocene Bears in the Swabian Jura (Germany): Genetic replacement, ecological displacement, extinctions and survival // Quaternary International. 2011. V. 245. № 2. P. 225–237.

Nejman L., Wood R., Wright D., et al. Hominid Visitation of the Moravian Karst during the Middle-Upper Paleolithic Transition: New Results from Pod Hradem Cave (Czech Republic) // Journal of Human Evolution. 2017. V. 108. P. 131–146.

Косинцев П.А., Симонова Г.В., Коновалова К.Ю. Первые данные о питании уральского пещерного медведя (Mammalia, Carnivora, Ursidae, Ursus (spelaearctos) kanivetz Verestchagin, 1973) по результатам анализа изотопов 13С и 15N // Доклады Российской академии наук. Науки о жизни. 2023. Т. 510. № 1. С. 288–291.

Гимранов Д.О., Косинцев П.А. Пещерные медведи (Ursus spelaeus sensu lato) Урала // Палеонтологический журнал. 2022. № 1. С. 97–106.

Rabeder G., Hofreiter M., Nagel D., et al. New taxa of alpine cave bears (Ursidae, Carnivora) // Cahiers scientifiques-Museum d’histoire naturelle de Lyon. 2004. V. 2. P. 49–68.

Barlow A., Paijmans J.L.A., Federica A., et al. Middle Pleistocene genome calibrates a revised evolutionary history of extinct cave bears // Current Biology. 2021. V. 31. № 8. P. 1771–1779.

Гуслицер Б.И., Канивец В.И. Пещеры печорского Урала. М.– Л. Наука, 1965.

Барышников Г.Ф. Семейство медвежьих (Carnivora, Ursidae). СПб.: Наука, 2007. 542 с.

Воробьев А.А. Размеры длинных трубчатых костей большого пещерного медведя Среднего Урала // Современные проблемы популяционной, исторической и прикладной экологии: Материалы конференции. молодых ученых; 23–27 апреля 2001. Екатеринбург: “Екатеринбург”; 2001. С. 38–41.

Воробьев А.А. Этапы постнатального онтогенеза скелета большого пещерного медведя // Биота горных территорий: История и соврем. состояние: Материалы конференции молодых ученых; 15-19 апреля 2002 г. Екатеринбург: Академкнига; 2002. С. 22–28.

Косинцев П.А., Воробьев А.А. Биология большого пещерного медведя (Ursus spelaeus Ros. et Hein.) на Урале. Ю.А. Розанов (ред.). В кн.: Мамонт и его окружение: 200 лет изучения. М.: Геос; 2001. С. 266–278.

Fosse P., Cregut-Bonnoure E. Ontogeny/growth of (sub)modern brown bear (Ursus arctos) skeleton: A guideline to appraise seasonality for cave bear (Ursus spelaeus) sites? // Quaternary International. 2014. V. 339–340. P. 275–288.

Liden K., Angerbjorn A. Dietary change and stable isotopes: a model of growth and dormancy in cave bears. Proceedings of the Royal Society: Biological Sciences. 1999. V. 266. P.1779–1783.

Chisholm B.S. Variation in Diet Reconstructions Based on Stable Carbon Isotopic Evidence // The Chemistry of Prehistoric Human Bone. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1989. P. 10–37.

Bocherens H., Drucker D. Trophic level isotopic enrichment of carbon and nitrogen in bone collagen: case studies from recent and ancient terrestrial ecosystems // Inter-national J. of Osteoarchaeol. 2003. V. 13. № 1–2. P. 46–53.

Дополнительные материалы отсутствуют.

Инструменты

Доклады Российской академии наук. Науки о жизни