Физика Земли, 2023, № 5, стр. 79-95

Хубсугульское землетрясение 12.01.2021 г., ML = 6.9 в структуре сейсмичности Тувино-Монгольского блока

А. Ф. Еманов 1, *, А. А. Еманов 1, 3, В. В. Чечельницкий 2, Е. В. Шевкунова 1, А. В. Фатеев 1, 3, Е. А. Кобелева 2, В. В. Арапов 1, М. В. Фролов 1

1 Алтае-Саянский филиал ФИЦ “Единая геофизическая служба РАН”

г. Новосибирск, Россия

2 Байкальский филиал ФИЦ “Единая геофизическая служба РАН”

г. Иркутск, Россия

3 Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука, СО РАН

г. Новосибирск, Россия

* E-mail: emanov@gs.nck.ru

Поступила в редакцию 03.11.2022

После доработки 21.03.2023

Принята к публикации 24.03.2023

- EDN: VZHSYQ

- DOI: 10.31857/S0002333723050034

Аннотация

В данной статье представлено исследование афтершоков Хубсугульского землетрясения 11.01.2021 г. в 21:32 UTC (12.01.2021 г. в 05:32 местного времени), MW = 6.7, ML = 6.9 и структуры сейсмичности периода афтершокового процесса для зоны сочленения Алтае-Саянской горной области и Байкальской рифтовой зоны, к которой относится эпицентр данного землетрясения. Сейсмически активизированы два разлома, расходящиеся от южного окончания афтершоковой области под острым углом: один в северо-восточном направлении и другой в северо-западном, а также поперечные разломы между ними. По положению эпицентра и исследованиям очаговой области другими авторами главное событие относится к северо-восточному разлому, а крупные афтершоки произошли на стыке северо-западного разлома с оперяющими с восточной стороны поперечными разломами. Серия крупных афтершоков последовала сразу за главным событием, сильнейшие из них произошли 31.03.2021 г. с ML = 6.2 и 03.05.2021 г. с ML = 6.4. Пространственные изменения сейсмического режима афтершоковой области привели к преимущественной активности ее южного окончания. Район сочленения коллизионных структур Алтае-Саянской складчатой зоны и рифтовых структур системы Байкальских впадин в сейсмичности выделяется как блоковая структура с повышенной сейсмичностью около границ блоков. Прежде всего, это Тувино-Монгольский блок и восточная часть Саяно-Тувинского блока. После Хубсугульского землетрясения 2021 г. повышенной сейсмической активностью обладает блоковая структура с активизацией эпицентральных зон Бусингольского землетрясения 1991 г., Тувинских землетрясений 2011–2012 гг. и других структур, сейсмически активных до 2021 г. Доказано, что Хубсугульское землетрясение 2014 г. произошло под одноименной впадиной и связано с иными разломами, чем землетрясение 2021 г. и не является прямым предшественником активизации 2021–2022 гг.

ВВЕДЕНИЕ

Данная работа с одной стороны является продолжением исследования афтершоков Хубсугульского землетрясения 2021 г. [Еманов и др., 2022], с другой – это расширенное рассмотрение сейсмичности в районе древнего Тувино-Монгольского блока [Беличенко, 1985; Беличенко и др., 1988; Васильев и др., 1997; Демонтерова и др., 2011; Кузьмичёв, 2004; Леви и др., 2009; Логачёв, 1999; и др.].

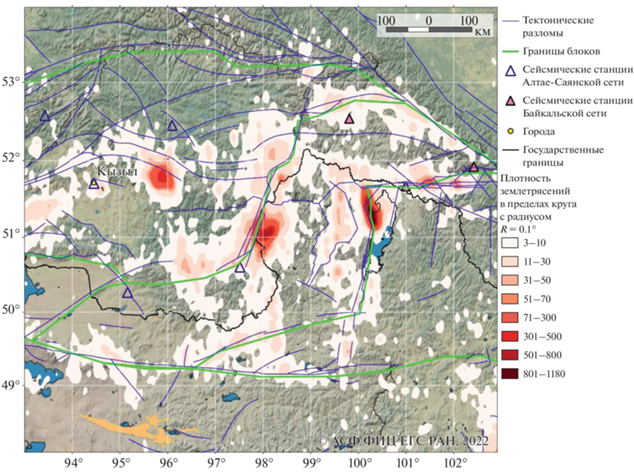

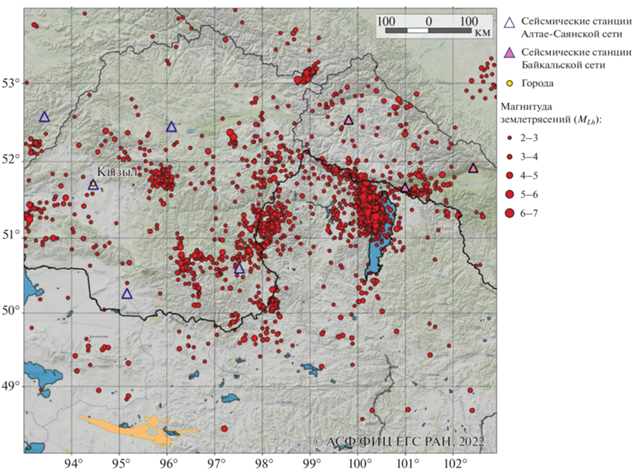

Тувино-Монгольский блок расположен в промежутке между Саяно-Тувинским и Хамар-Дабанским блоками, являясь при этом пограничной областью между Алтае-Саянской горной областью и Байкальской рифтовой зоной (рис. 1).

Рис. 1.

Структуры Алтае-Саянской горной области и Байкальской рифтовой зоны: (а) – географические обозначения района исследований; (б) – карта блоковой структуры на границе Алтае-Саянской горной области и Байкальской рифтовой зоны и эпицентров крупных землетрясений. Блочная структура по работе [Саньков и др., 2003], эпицентры землетрясений из каталога АСФ ФИЦ ЕГС РАН. Буквами обозначена плита (СЕ – Северная Евразия) и блоки (СТ – Саяно-Тувинский, ТМ – Тувино-Монгольский, ХД – Хамар-Дабанский, МА – Монголо-Алтайский, Мн – Монгольский). Цифрами обозначены: 1 – магнитуда; 2 – государственные границы; 3 – эпицентр Хубсугульского землетрясения 12.01.2021 г. с ML = 6.9.

Тувино-Монгольский массив выделен [Ильин, 1973] как блок с раннедокембрийским основанием и венд-кембрийским карбонатным чехлом платформенного типа. Данный массив, как геологическая структура, выделяется на фоне более молодых, окружающих его палеозойских комплексов [Беличенко, 1985; Беличенко, Боос, 1988; Кузьмичёв, 2004; Демонтерова и др., 2011]. Границы Тувино-Монгольского блока подробно рассмотрены в работе [Кузьмичёв, 2004]. Как и положено террейну, Тувино-Монгольский массив ограничен со всех сторон сутурами. Большая часть границ блока определена четко и не подлежит дискуссии. Неопределенной является западная граница Тувино-Монгольского блока [Ильин, 1973]. Это связано с тем, что район сложен гранитными батолитами, и сутуры на основании имеющихся данных не обнаружены. Во многих случаях границу блока проводят по долине реки Бусин-Гол, как на рис. 1б, но имеются и варианты, когда граница смещается к западу в Восточно-Тувинское нагорье [Ильин, 1973]. Даже для хорошо выраженной в структуре восточной границе блока есть элемент неопределенности в районе оз. Хубсугул. В части работ граница Тувино-Монгольского блока проходит по озеру, и Хубсугульская впадина приурочена к границе блока [Кузьмичёв, 2004; Демонтерова и др., 2011; Школьник и др., 2011]. В другом варианте, как это указано на рис. 1б, граница Тувино-Монгольского блока от озера Хубсугул уходит в северо-западном направлении и только за пределами озера поворачивает к северо-востоку, сливаясь с границей, указанной в первом варианте [Саньков и др., 2003; Парфеевец, Саньков, 2006; Актуальные …, 2005; Леви и др., 2009; Шерман, 2017].

Тувино-Монгольский блок расположен на границе Байкальской рифтовой зоны с Алтае-Саянской горной областью, которые являются структурами более высокого порядка, чем блоки, представленные на рис. 1б. Закономерности сейсмичности Алтае-Саянской горной области и Байкальской рифтовой зоны принципиально различаются. В Алтае-Саянской области землетрясения преимущественно происходят в горном окружении впадин, а в Байкальской рифтовой зоне внутри впадин, что находится в соответствии с типом напряженного состояния этих областей [Еманов и др., 2005]. Граница между столь различными типами сейсмичности приурочена к Тувино-Монгольскому блоку. Именно в этом блоке находится группа рифтовых впадин: Хубсугульская, Дархатская, Бусингольская, Белинская и Терехольская (рис. 1а). Система этих впадин перпендикулярна другим впадинам Байкальской рифтовой зоны. Большинство исследователей включает эти впадины в состав Байкальской рифтовой зоны [Логачёв, 1999; 2001; Зорин и др., 1998; Саньков и др., 2003; Кочетков и др., 1993], но существует и мнение, что Байкальская рифтовая зона завершена Тункинской впадиной, обоснованная тем, что механизмы очагов западнее и южнее не соответствуют механизмам очагов в других структурах Байкальского рифта [Мишарина и др., 1983]. Байкальский рифт начал развиваться с Южно-Байкальской впадины, а рифтовые впадины западного окончания рифтовой зоны самые молодые, как и впадины северо-восточного окончания рифтовой зоны [Логачёв, 1999; 2001]. Без сомнения, образование молодых рифтовых впадин в районе Тувино-Монгольского блока внесло значительный вклад в напряженное состояние и сейсмичность этого блока, но не стоит забывать, что крупнейшие землетрясения 1905 г. – Цэцэрленское с М = 7.6 и Болнайское с М = 8.2 – произошли на разломах, ограничивающих этот блок [Молнар и др., 1995] с юга. С запада вблизи границы блока произошло Бусингольское землетрясение 1991 г. с Ms = 6.5, за которым последовал длительный афтершоковый процесс, и Белин-Бий-Хемское землетрясение 2008 г. с МW = 5.7.

Хубсугульское землетрясение 2021 г. вызвало интенсивный афтершоковый процесс, являющийся первой сейсмической активизацией на восточной границе Тувино-Монгольского блока.

В данной работе продолжено исследование Хубсугульского землетрясения [Еманов и др., 2022] и определена его роль в сейсмичности Тувино-Монгольского блока. К настоящему времени опубликованы статьи по интерпретации космических снимков на район очага землетрясения [Тимошкина и др., 2022; Лухнёв и др., 2022; Battogtokh и др., 2022]. Результаты этих работ использованы для интерпретации результатов изучения афтершоков в данном исследовании.

АФТЕРШОКИ ХУБСУГУЛЬСКОГО ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ 2021 г.

Хубсугульское землетрясение 2021 г. сопровождается мощным афтершоковым процессом (за первые два месяца произошло около пяти тысяч афтершоков). В работе [Еманов и др., 2022] изучался период афтершоков от главного события до двух месяцев после него. Только за 2021 г. число афтершоков Хубсугульского землетрясения превысило семь тысяч, при этом активность эпицентральной зоны не завершена. Текущие возможности сети обеспечивают представительную регистрацию сейсмических событий в районе исследований, начиная с ML = 2. Соответственно для анализа и построения рисунков и диаграмм в данной работе использован материал, из которого исключены землетрясения с меньшей, чем ML = 2, энергией.

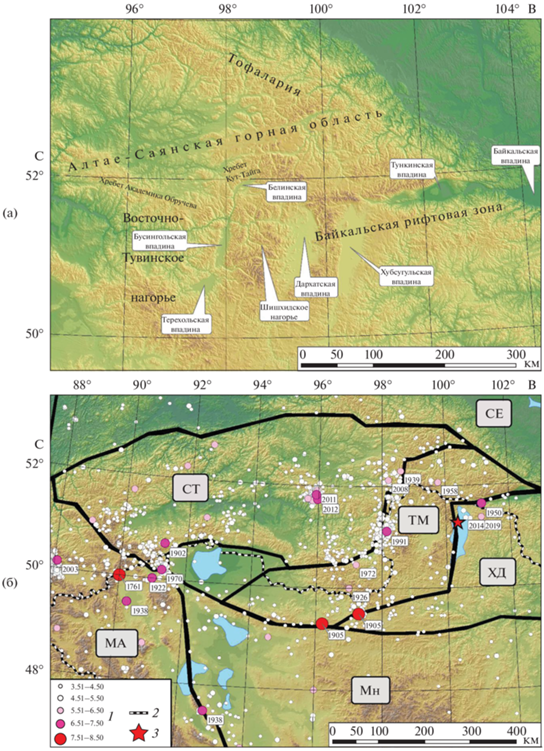

Выделение сейсмической энергии из афтершоковой области Хубсугульского землетрясения показано на рис. 2. Следом за главным событием произошло пять афтершоков с ML > 5.8 и только один афтершок с ML > 6. Значимый вклад в кумулятивный график внесли афтершоки 31.03.2021 г. с ML = 6.2 и 03.05.2021 г. с ML = 6.4. Согласно рис. 2, излучение сейсмической энергии из эпицентральной области Хубсугульского землетрясения – это преимущественно трехактный процесс. Самый сильный афтершок произошел позднее главного толчка почти на четыре месяца.

Рис. 2.

График кумулятивной сейсмической энергии очаговой области Хубсугульского землетрясения 2021 г.

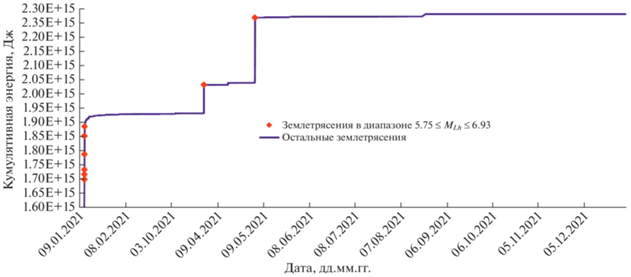

Хубсугульское землетрясение 2021 г. произошло на участке со сложной структурой разломов [Парфеевец, Саньков, 2006; Саньков и др., 2003] (рис. 3).

Рис. 3.

Основной толчок (Хубсугульское землетрясение с ML = 6.9) и его афтершоки за 2021–2022 гг. с ML > 5.

Для крупнейших афтершоков Хубсугульского землетрясения рассчитаны механизмы очагов (табл. 1). В целом следует отметить хорошую согласованность с ориентацией разломов, к которым приурочены их эпицентры (рис. 3).

Таблица 1.

Механизмы очагов основного толчка и крупнейших афтершоков

| Дата | 2021-01-11 | 2021-01-11 | 2021-03-31 | 2021-05-03 |

|---|---|---|---|---|

| Время | 21:32 | 23:02 | 00:01 | 08:46 |

| Магнитуда MLh | 6.9 | 6.1 | 6.2 | 6.4 |

| Механизм очага |  |

|

|

|

Рассматривая структуру разломов эпицентральной области, следует отметить, что мы имеем угол между двумя разломами, один с точно установленной кинематикой направлен в северо-западном направлении от точки пересечения разломов у озера, а второй от этой точки в северо-восточном направлении. Поскольку этот разлом находится под водой, информация о нем больше предположительная. Детальные исследования очаговой области Хубсугульского землетрясения [Тимошкина и др., 2022; Лухнёв и др., 2022; Battogtok et al., 2022] доказали северо-восточную ориентацию разрыва при главном событии. От северо-западного разлома фиксируются оперяющие его разломы в северо-восточном направлении. Вероятно, существует на северо-западе Хубсугула угловой сегмент с уже раздробленной разломами внутренней структурой. Как и в начальном периоде развития афтершокового процесса [Еманов и др., 2022], наиболее сейсмически активно северо-западное направление в данной системе разломов. Как было отмечено, в Байкальской рифтовой зоне кроме крупных впадин существуют малые впадины, являющиеся спутниками крупных [Уфимцев, 2013]. В нашем случае эпицентральная область включает в себя малую рифтовую впадину, примыкающую к Хубсугульской впадине. Сейсмическая активизация является косвенным доказательством развития малой впадины.

Главное событие произошло в озере на разломе с северо-восточным простиранием. С самого начала авторов предыдущей [Еманов и др., 2022] и данной статьи интересовал вопрос: почему главное событие находится сбоку от основных афтершоков? Локация координат главного события выполнялась с использованием разного набора станций и с использованием различных алгоритмов, но сместить очаг в район основных афтершоков не удалось. Следует принять, что координаты эпицентра определены верно.

Афтершок с ML = 6.1 произошел через 1 ч 29 мин 23 с, именно он оказался на линии активизированного в афтершоковом процессе разлома. Как мы уже отмечали, два более сильных афтершока произошли с существенной задержкой относительно главного события по времени вблизи от первого сильного афтершока. Второй и третий сильные афтершоки произошли на узловых местах, от которых в северо-восточном направлении уходят оперяющие разломы.

Одним из способов представления информации об особенностях сейсмичности по площади являются карты плотности очагов землетрясений, когда независимо от энергии на площадке считается количество эпицентров событий и строится из расчетов для малых площадок карта, которая позволяет видеть с хорошим разрешением активизированные структуры [Кочарян, 2016; Еманов и др., 2021; 2022; и др.]. Поскольку координаты очага – это начало разрыва при землетрясении, такие карты дают представление, из каких мест чаще начинаются землетрясения. Размеры площадок 0.1°× 0.1°.

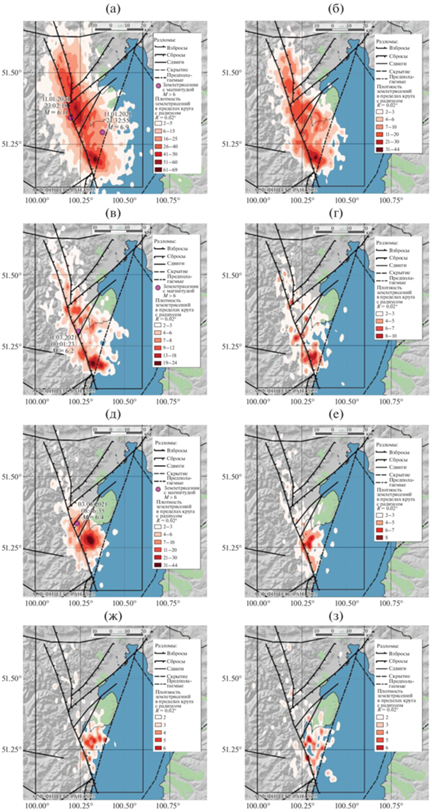

На рис. 4 представлены карты плотности очагов афтершоков для разных временных интервалов. Рассмотрим особенности площадной активности среды в афтершоковой области. На рис. 4а карта плотности афтершоков в январе 2021 г. Главное событие находится на окраине активизированной области, а афтершок с ML = 6.1 расположен на разломе, определяющем ориентацию длинной оси афтершоковой области. По плотности очагов в данном периоде выделяются два участка. Сильнее всего активизирован самый юг афтершоковой области, в самом начале расхождения разломов, а также центральная часть афтершоковой области чуть восточнее афтерштока с ML = 6.1. В феврале 2021 г. (рис. 4б) крупных афтершоков не было. Как и в предыдущий период, наибольшее число афтершоков происходит на самом юге афтершоковой области, а сейсмическая активность центральной части афтершоковой области относительно юга уменьшилась.

Рис. 4.

Карты плотности афтершоков Хубсугульского землетрясения 2021 г. в различные временные интервалы: (а) – с 11.01.2021 по 31.01.2021; (б) – с 01.02.2021 по 28.02.2021; (в) – с 01.03.2021 по 31.03.2021; (г) – с 01.04.2021 по 30.04.2021; (д) – с 01.05.2021 по 31.05.2021; (е) – с 01.06.2021 по 31.08.2021; (ж) – с 01.09.2021 по 31.12.2021; (з) – с 01.01.2022 по 05.08.2022.

В марте 2021 г. (рис. 4в) наибольшее количество афтершоков происходит, как и в предыдущие временные отрезки, на самом юге афтершоковой области. Крупный афтершок с ML = 6.2, 31.03.2021 г. произошел в сейсмически малоактивном участке, недалеко от стыка основного и оперяющего разломов. Следует отметить, что данный афтершок произошел юго-восточнее афтершока с ML = 6.1 и соответствует узлу пересечения магистрального разлома с другим оперяющим нарушениями.

В апреле 2021 г. (рис. 4г) сейсмическая активность афтершоковой области значимо снизилась. В этот период не было крупных афтершоков, и наибольшее число событий по-прежнему происходило на юге афтершоковой области. Менее выражена зона сейсмической активности в районе, прилегающем к эпицентру землетрясения ML = 6.2, 31.03.2021 г. Остальные участки афтершоковой области характеризуются существенно меньшей активностью.

03.05.2021 г. (рис. 4д) произошел сильнейший афтершок с ML = 6.4, и карта плотности афтершоков значимо изменилось. Крупный афтершок произошел в узле пересечения магистрального разлома с оперяющим, но большого числа более мелких афтершоков в его эпицентре не было. Также снизилась сейсмичность южного окончания афтершоковой области, активного во все предыдущие периоды. Наибольшее число афтершоков в это время происходит в локальной, почти круглой, области между двумя расходящимися разломами чуть южнее эпицентра афтешока с ML = 6.2, 31.03.2021 г.

В период с 01.06.2021 г. по 31.08.2021 г. (рис. 4е) сейсмическая активность афтершоковой области существенно снизилась. Афтершоки в большей части происходили в активизированной в мае 2021 г. локальной области.

В период с 01.09.2021 г. по 03.12.2021 г. число афтершоков во времени продолжило снижаться, и осталась пятнистая структура в области активизации предыдущих двух месяцев на фоне слабой сейсмичности ранее сформировавшейся афтершоковой области (рис. 4ж).

В период с 01.01.2022 г. по 05.08.2022 г. сейсмическая активность эпицентральной зоны в значительной степени снизилась (рис. 4з). Как и в конце 2021 г. (рис. 4ж), наблюдается пятнистость распределения афтершоков в пространстве с большей выраженностью по числу событий на единицу площади в районе юго-западного окончания афтершоковой области.

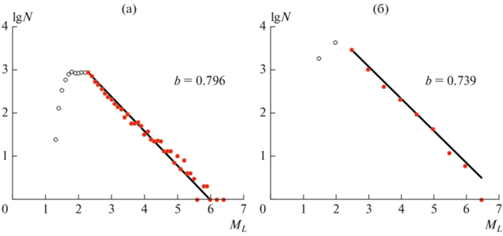

На рис. 5 представлен график повторяемости афтершоков Хубсугульского землетрясения 2021 г. Всего зарегистрировано 10812 афтершоков по состоянию на август 2022 г. Приведены два варианта графиков, отличающиеся интервалами группирования по магнитуде. В зависимости от интервала группирования параметр наклона графика, рассчитанный методом максимального правдоподобия, варьирует от b = 0.739 до b = 0.796. Излом графика повторяемости на значениях ML = 2.3 свидетельствует о представительности регистрации в исследуемом районе, начиная с этого значения. График хорошо аппроксимируется линейной функцией. В случае плохой аппроксимации прямой линией мы бы имели свидетельство напряженного состояния системы разломов в очаговой области [Шебалин, 2004; Шебалин и др., 2018], но в данном случае сброс напряженного состояния к данному моменту в основном произошел.

ХУБСУГУЛЬСКОЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ 05.12.2014 г. С MW = 4.9

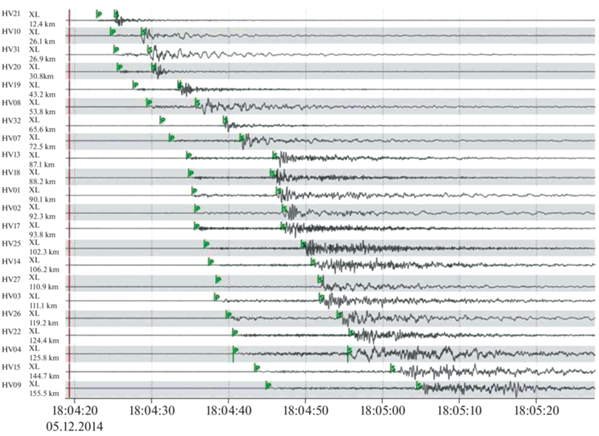

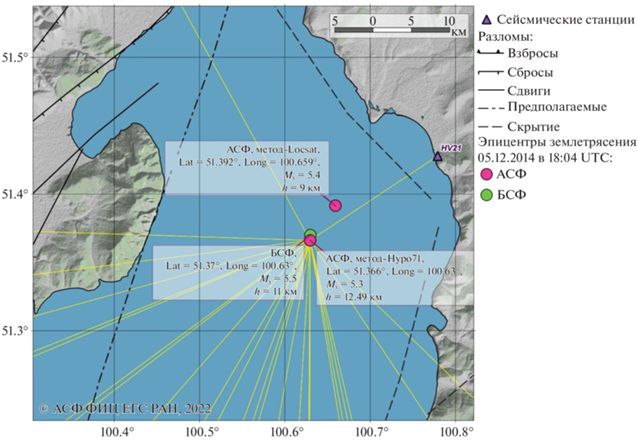

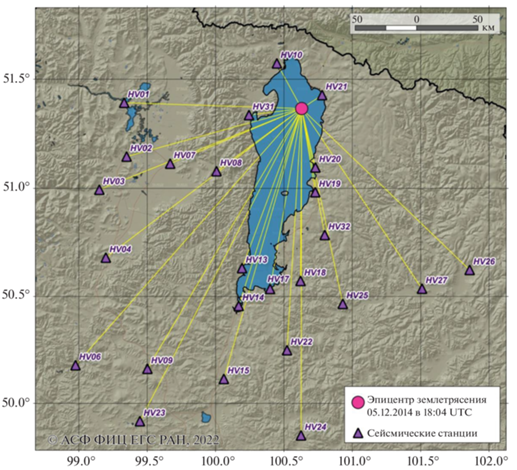

Хубсугульское землетрясение 2014 г. [Добрынина и др., 2017; Мельникова и др., 2020; Сорокин, Ключевский, 2019] для данной работы интересно исходя из координат его эпицентра. На рис. 4 мы видим Хубсугульское землетрясение 2021 г. и его афтершоки, пространственно связанные с разломами северо-западной части оз. Хубсугул, а эпицентр землетрясения 2014 г. определен посреди озера, вне известных разломов. До 2021 г. это землетрясение являлось крупнейшим из известных в районе оз. Хубсугул. Определение координат этого землетрясения осуществлялось по сети станций Байкальского филиала ФИЦ ЕГС РАН [Мельникова и др., 2020]. Поскольку станции расположены далеко от эпицентра землетрясения, можно сомневаться в точности определения координат в случае наличия ошибок в скоростной модели среды.

В Монголии в 2014 г. выполнялся международный эксперимент [Meltzer и др., 2019], охвативший сетью станций Хубсугульскую и Дархатскую впадины (рис. 6). Даже при наличии большого числа близких станций координаты Хубсугульского землетрясения 2014 г. соответствуют озеру, а не прибрежным разломам.

Рис. 6.

Определение эпицентра Хубсугульского землетрясения 2014 г. по сети станций международного эксперимента [Meltzer et al., 2019].

На рис. 7 представлен монтаж сейсмограмм записей на удалениях от 12.4 км до 155.5 км от эпицентра. Сейсмограммы с высоким соотношением сигнал/шум позволяют точно определять времена вступлений как продольных, так и поперечных волн. По данным международного эксперимента Ms = 5.3, а глубина гипоцентра составила 12.5 км.

В определениях Алтае-Саянского филиала ФИЦ ЕГС РАН использовались станции международного эксперимента и станции двух филиалов. Одно определение сделано по станциям в радиусе 300 км от эпицентра с координатами, определенными Байкальским филиалом ФИЦ ЕГС РАН. Использовалась программа Locsat. Координаты эпицентра землетрясения составили 51.392° с.ш., 100.659° в.д., глубина гипоцентра 9 км, Ms = 5.4. Второе определение выполнено по записям станций в радиусе 200 км от эпицентра и с использованием программы Hypo 71. В данном случае координаты гипоцентра составили 71.366° с.ш. и 100.630° в.д., глубина гипоцентра 12.49 км, Ms = 5.3. Данные из каталога Байкальского филиала ФИЦ ЕГС РАН: координаты эпицентра 51.37° с.ш., 100.63° в.д., глубина гипоцентра 11 км. Как можно видеть из сделанных определений и построений (рис. 8), результаты близки друг к другу. Хубсугульское землетрясение 2014 г. произошло под озером, а не в районе береговых разломов, как это имеет место в случае Хубсугульского землетрясения 2021 г. и его афтершоков. Полученный результат указывает на существование в структуре рифтовой Хубсугульской впадины сейсмически активных подводных разломов.

СТРУКТУРА СЕЙСМИЧНОСТИ ТУВИНО-МОНГОЛЬСКОГО БЛОКА

Район Тувино-Монгольского блока является районом сочленения Байкальской рифтовой зоны с Алтае-Саянской горной областью, где принципиально разное напряженное состояние земной коры и отличающиеся процессы в развитии сейсмической активности.

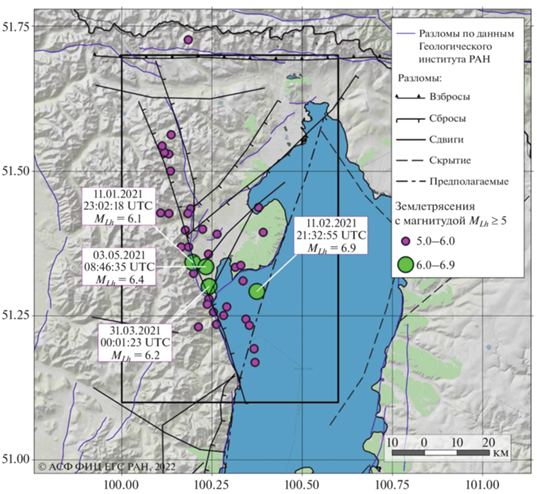

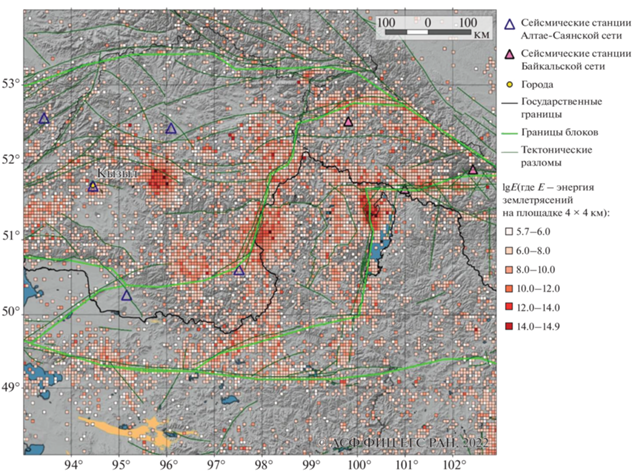

На рис. 9 представлена карта суммарной сейсмической энергии Тувино-Монгольского блока и смежных с ним структур. В сейсмичности отражена блоковая структура региона с сейсмически активными разломными границами блоков и ослабленной сейсмичностью пространства внутри блоков. Большая часть проявившей себя в сейсмичности структуры соответствует границам Тувино-Монгольского блока. Афтершоки Хубсугульского землетрясения сформировали проявление в сейсмичности восточной границы Тувино-Монгольского блока, которая была прежде малосейсмичной. Явно выраженная блоковая структура в сейсмичности рассматриваемого района отличается тем, что северо-западный фрагмент является частью Саяно-Тувинского блока (рис. 1б), и в то же время переход от Тувино-Монгольского блока в него является единственной слабо выраженной границей [Ильин, 1973].

Рис. 9.

Карта суммарной сейсмической энергии Тувино-Монгольского блока и сопредельных территорий за 1963–2021 гг. Тектонические разломы по работе [Бачманов и др., 2017].

Исследование сейсмичности стыка Байкальской рифтовой зоны и Алтае-Саянской горной области было темой многих исследований [Адьяа, 1988; Актуальные …, 2005; Демьянович и др., 2008; Еманов и др., 2005; 2006; 2010; Ключевский и др., 2005; Кочетков и др., 1993; Опарин и др., 2008], но при этом пограничным объектом была линия рифтовых впадин: Белинская, Бусингольская и Терехольская и их сейсмичность. Именно здесь после Бусингольского землетрясения 1991 г. фиксировалась сейсмичность, по уровню сейсмической активности превышающая предшествующую сейсмичность этой зоны.

Вклад в формирование структуры сейсмичности, представленной на рис. 9, в значительной степени определился двумя факторами: возникновением землетрясений с сильными афтершоковыми процессами в этом районе и развитием сети цифровых сейсмологических станций, что привело к увеличению представительности регистрации землетрясений в этом труднодоступном районе. В двадцатом веке еще не было достаточного количества информации о сейсмичности этого района для внимательного рассмотрения структуры сейсмичности переходной зоны от Алтае-Саянской области к Байкальской.

С бо́льшим разрешением, чем на рис. 9, структуру сейсмичности можно видеть на карте плотности очагов землетрясений (см. рис. 10). Совместно рис. 1, рис. 9 и рис. 10 дополняют друг друга в анализе сейсмичности рассматриваемой переходной зоны.

Важным моментом является то, что практически все границы Тувино-Монгольского блока характеризуются повышенной сейсмичностью. К Тувино-Монгольскому блоку с запада примыкает Восточно-Тувинское нагорье в виде блока с сейсмически активными границами. В целом мы видим единую блоковую систему с активизированными границами. До Хубсугульского землетрясения 2021 г. восточная граница Тувино-Монгольского блока практически отсутствовала.

Рассмотрим, какими землетрясениями и афтершоками прежде всего сформировалась представленная на рис. 9 и рис. 10 структура.

Начнем с района Бусингольской впадины. К ней приурочены Бусингольское землетрясение 1976 г. с М = 5.5, за которым последовал кратковременный афтершоковый процесс [Адьяа, 1988; Еманов и др., 2005; 2010; Кочетков и др., 1993; Молнар и др., 1995; Хилько и др., 1985]. Район Бусингольской впадины активизировался примерно на год и вернулся в свой фоновый режим. Сейсмические активизации на всю длину впадины наблюдались и ранее, но их длительность по времени несравнима с афтершоками землетрясения 1976 г. [Опарин и др., 2008]. Иным образом оказало влияние на сейсмичность данной структуры Бусингольское землетрясение 1991 г. с М = 6.5. Сформировалась уникальная сейсмическая активизация, работающая десятилетия в пульсирующем режиме [Еманов и др., 2005; 2006; 2010; Опарин и др., 2008; Джурик и др., 2009]. Бусингольское землетрясение, как это видно на рис. 10, является преимущественно процессом на оперяющем разломе, уходящем от Бусингольского разлома в сторону Шишхидского нагорья. Как отмечалось [Еманов и др., 2005], главное событие произошло в Шишхидском нагорье, где разлом, оперяющий Бусингольский разлом, развивается как блокоразделяющий в Шишхидском нагорье. Афтершоки Бусингольского землетрясения 1991 г. развивались в двух направлениях – по впадине и по оперяющему разлому. В начальный период отмечалось чередование активности, то по Бусингольской впадине, то по разлому, уходящему в Шишхидское нагорье. Афтершоки землетрясения 1976 г. полностью сосредоточены в Бусингольской впадине.

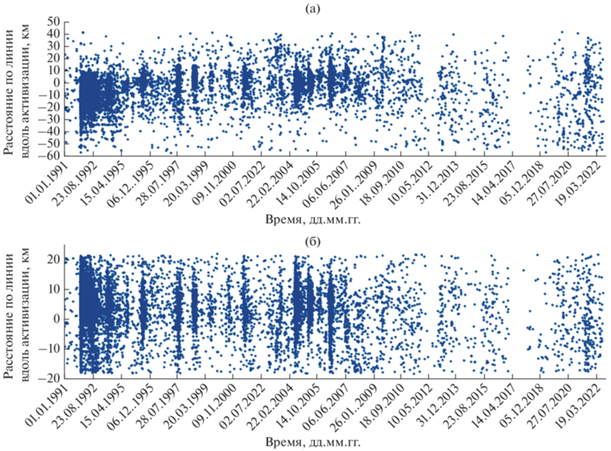

На рис. 11 представлены данные из прямоугольной области, ориентированной длинной осью вдоль разлома, на котором произошло Бусингольское землетрясение 1991 г. Землетрясения прямоугольной области проецируются на линию, совпадающую с направлением разлома (рис. 11а) и на линию, перпендикулярную направления разлома (рис. 11б). Оба рисунка демонстрируют пульсирующую сейсмическую активность во времени для эпицентральной области Бусингольского землетрясения 1991 г. На рис. 11а видно смещение последующих активизаций вдоль по разлому. Как это отмечалось в работе [Еманов и др., 2010], наблюдается активизация оперяющего разлома в направлении от Бусингольской впадины. Кратковременные пульсации сейсмической активности происходят примерно раз в год с нестабильным интервалом между ними. Структура активизации рис. 11б соответствует не узкому разлому, а активизированной системе субпараллельных разрывов с шириной около 30 км. Как следует из рис. 11, с 1991 по 2010 гг. в эпицентральной области существовал пульсирующий режим выделения сейсмической энергии, а далее мы наблюдаем изменение режима эпицентральной области Бусингольского землетрясения. Кратковременные пульсации сейсмической активности исчезли. Сейсмичность очаговой области по-прежнему высока и нестационарна во времени, но имеет место иной характер процесса.

Рис. 11.

Развитие сейсмического процесса во времени в эпицентральной зоне Бусингольского землетрясения 1991 г. Временной интервал с 1991 по 2022 гг.: (а) – развитие сейсмического процесса вдоль оперяющего разлома; (б) – развитие сейсмического процесса поперек оперяющего разлома.

На рис. 10 видны в окрестности Белинской впадины три пятна повышенной сейсмической активности. Согласно [Еманов и др., 2006; Опарин и др., 2008], повышенная сейсмическая активность в районе Белинской впадины формировалась после землетрясений: 29.11.1974 г. с К = 13, М = 5.2; 04.11.1999 г. с К = 13, М = 5.0. Согласно упомянутым работам, повышенная сейсмическая активность в Белинской впадине не синхронна с сейсмическими процессами в Бусингольской впадине. Отличительной особенностью Белинской впадины является изогнутый профиль между выступающими в нее блоками горного обрамления. Упомянутые землетрясения с афтершоками связаны с выступающими во впадину блоками и нацелены на ее спрямление [Еманов и др., 2006; Опарин и др., 2008].

На севере Белинской впадины отмечается район повышенной сейсмической активности, в котором произошло крупнейшее Белин-Бий-Хемское землетрясение 16.08.2008 г. с КР = 15, MW = 5.7 одно из крупнейших за инструментальный период событий Белинской впадины [Еманов и др., 2014а]. Его эпицентр приурочен к хр. Кут-Тайга вблизи восточного окончания хр. Академика Обручева. Линейно вытянутая в субмередиональном направлении область, занятая афтершоковым процессом, субперпендикулярна реке Бий-Хем и Белинской впадине. Северной границей блока является тектоническое нарушение со сдвиговой кинематикой, а с юга – разлом с режимом растяжения поперек впадины, что обеспечивает сжатие блока. Белин-Бий-Хемское землетрясение приурочено к поперечному разрыву блока, а установленная подвижка в очаге соответствует вращению блока по часовой стрелке. Данная информация согласуется с геологическими данными о вращении блоков в этом районе [Парфеевец, Саньков, 2006].

Еще одной узловой точкой в рассматриваемой активизированной блоковой структуре является очаговая область Тувинских землетрясений 27.12.2011 г., МL = 6.7 и 26.02.2012 г., МL = 6.8 [Еманов и др., 2014б]. Эти землетрясения связаны с выдавливанием блока из Тувинского нагорья в северном направлении в сторону хр. Академика Обручева.

Таким образом, дано краткое описание особенностей сейсмичности блоковой структуры на стыке Алтае-Саянской горной области и Байкальской рифтовой зоны. Безусловно, Хубсугульское землетрясение 2021 г. обозначило фрагмент восточной границы Тувино-Монгольского блока и границы активизированной блочной структуры пограничной области между двумя принципиально различными регионами. Чуйское землетрясение 2003 г. привело к значимым изменениям в сейсмическом режиме Алтая [Еманов и др., 2021]. Важным является вопрос о влиянии Хубсугульского землетрясения 2021 г. на сейсмичность всей рассмотренной блоковой структуры между Алтае-Саянской и Байкальской горными областями.

На рис. 12 представлена карта эпицентров землетрясений в период от Хубсугульского землетрясения 2021 г. до августа 2022 г. Наибольшее количество землетрясений происходит в очаговой зоне этого землетрясения, но сохраняется высокая сейсмичность вдоль граней блоковой структуры переходной зоны от Алтае-Саянской области к Байкальской. По-прежнему сейсмически активны эпицентральные зоны крупных землетрясений: Бусингольского 1991 г., Белин-Бий-Хемского 2008 г., Тувинских землетрясений 2011–2012 гг. Данные сейсмоактивные зоны удалены от эпицентра Хубсугульского землетрясения на 155, 175 и 310 км соответственно. Наиболее северный участок границы Тувино-Монгольского блока проявляется в районе юга Тофаларии как район сгруппированных событий. Следует отметить, что этот район выделялся по сейсмической активности и прежде (рис. 9).

Примечательно, что Хубсугульское землетрясение 2021 г. вызвало афтершоковый процесс на западной границе Тувино-Монгольского блока, и при этом не ослабла сейсмическая активность по всему периметру упомянутого блока. Сейсмическая активность в период после Хубсугульского землетрясения 2021 г. высока и в эпицентральной области Тувинских землетрясений 2011 и 2012 гг. [Еманов и др., 2014б]. Судя по структуре сейсмической активности данного района, совместно с границами Тувино-Монгольского блока сейсмически активен примыкающий к нему блок, являющийся частью Саяно-Тувинского блока (рис. 1б). В соответствии со структурой сейсмичности (рис. 9, рис. 10 и рис. 12) упомянутые блоки формируют сейсмически активную промежуточную область стыка двух регионов более высокого порядка, а именно Алтае-Саянской горной области и Байкальской рифтовой зоны.

Особенностью сейсмичности данной структуры является повышенная активность в районе границ блоков, и во многих случаях это активизация разломов вблизи от магистральных границ блоков. Прежде всего это заметно в Белино-Бусингольской зоне.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Хубсугульское землетрясение 2021 г. вызвало сильный афтершоковый процесс, при котором произошла серия сильных афтешоков с ML ≥ 6.0, из которых два 31.03.2021 с ML = 6.2 и 03.05.2021 г. с ML = 6.4 произошли c задержкой во времени (до трех месяцев) и являются отражением трех актов выделения сейсмической энергии из очаговой области.

Структура активизированных разломов это расходящиеся из одной точки под острым углом два разлома и поперечные разломы внутри угла. Главное событие произошло на разломе с восточной стороны угла, а крупные афтершоки на западной и приурочены к узлам пересечений главного разлома с поперечными. Развитие во времени привело к смещению афтершоковой активности к югу в угол около пересечения активизированных разломов и к существенному, но не полному ослаблению процесса за период более года.

Хубсугульское землетрясение 2014 г. произошло под одноименной впадиной и связано с иными разломами, чем землетрясения 2021 г. и не является прямым предшественником активизации 2021–2022 гг.

Район сочленения коллизионных структур Алтае-Саянской складчатой зоны и рифтовых структур системы Байкальских впадин в сейсмичности за 1905–2021 гг. выделяется как блоковая структура с повышенной сейсмичностью около границ блоков. Прежде всего, это Тувино-Монгольский блок и восточная часть Саяно-Тувинского блока.

После Хубсугульского землетрясения 2021 г. повышенной сейсмической активностью обладает та же блоковая структура, что и в предыдущие годы, с активизацией эпицентральных зон Бусингольского землетрясения 1991 г. (удалено ≈ на 150 км), Тувинских землетрясений 2011–2012 гг. (удалено ≈ на 290 км) и других структур, сейсмически активных до 2021 г.

Список литературы

Адьяа М. Об афтершоках Бусийнгольского землетрясения. Исслед. по поискам предвестников землетрясений в Сибири. Новосибирск: Наука. 1988. С. 115–117.

Актуальные вопросы современной геодинамики Центральной Азии / Леви К.Г., Шерман С.И. (ред.). Новосибирск: изд-во СО РАН. 2005. 297 с.

Бачманов Д.М., Кожурин А.И., Трифонов В.Г. База данных активных разломов Евразии // Геодинамика и тектонофизика. 2017. Т. 8. № 4. С. 711–736.

Беличенко В.Г. Палеотектоническое районирование палеозоид юго-восточной части Восточного Саяна, Западного Хамар-Дабана и Прихубсугулья // Геология и геофизика. 1985. № 5. С. 11–20.

Беличенко В.Г., Боос Р.Г. Боксон-Хубсугул-Дзабханский палеомикроконтинент в структуре Центрально-Азиатских палеозоид // Геология и геофизика. 1988. № 12. С. 20–28.

Васильев В.П., Беличенко В.Г., Резницкий Л.З. Соотношение древней и кайнозойской структур на юго-западном фланге Байкальской рифтовой зоны // Докл. РАН. 1997. Т. 353. С. 785.

Демонтерова Е.И., Иванов А.В., Резницкий Л.З., Беличенко В.Г., Хунг Ц.Х., Чунг С.Л., Иизука Й., Ванг К.Л. История формирования Тувино-Монгольского массива по данным UPB- датирования методом LA-IPS-MS детритовых цирконов из песчаника дархатской серии (Западное Прихубсугулье, Северная Монголия) // Докл. РАН. 2011. Т. 441. С. 358–362.

Демьянович В.М., Ключевский А.В., Черных Е.Н. Напряженно-деформированное состояние и сейсмичность в зоне Белино-Бусийнгольского разлома (Южное Прибайкалье) // Вулканология и сейсмология. 2008. № 1. С. 46–61.

Джурик В.И., Ключевский А.В., Серебренников С.П., Демьянович В.М., Батсайхан Ц., Баяраа Г. Сейсмичность и районирование сейсмической опасности территории Монголии. Иркутск: ИЗК СО РАН. 2009. 420 с.

Добрынина А.А., Саньков В.А., Чечельницкий В.В., Цыдыпова Л.Р., Герман В.И. Сейсмоакустические эффекты Хубсугульского землетрясения 5 декабря 2014 г. с ${{M}_{W}}$ = 4.9 // Докл. РАН. 2017. Т. 477. С. 711–715.

Еманов А.Ф., Еманов А.А., Филина А.Г., Лескова Е.В. Пространственно-временные особенности сейсмичности Алтае-Саянской горной области // Физическая мезомеханика. 2005. Т. 8. № 1. С. 49–64.

Еманов А.Ф., Еманов А.А., Филина А.Г., Лескова Е.В., Колесников Ю.И., Рудаков А.Д. Общее и индивидуальное в развитии афтершоковых процессов крупнейших землетрясений Алтае-Саянской горной области // Физическая мезомеханика. 2006. Т. 9. № 1. С. 33–44.

Еманов А.Ф., Еманов А.А., Лескова Е.В. Сейсмические активизации в Белино-Бусингольской зоне // Физическая мезомеханика. 2010. Т. 13. № Спец. выпуск. С. 72–77.

Еманов А.Ф., Лескова Е.В., Еманов А.А., Радзиминович Я.Б., Гилёва Н.А., Артёмова А.И. Белин-Бий-Хемское землетрясение 16 августа 2008 г. с КР = 15, МW = 5.7, I0 = 7 (Республика Тыва). Землетрясения Северной Евразии. 2008год. Обнинск. 2014а. С.378-385.

Еманов А.Ф., Еманов А.А., Лескова Е.В., Селезнёв В.С., Фатеев А.В. Тувинские землетрясения 27.12.2011 г., МL = 6.7 и 26.02.2012 г., МL = 6.8 и их афтершоки // Докл. РАН. 2014б. Т. 456. № 2. С. 223–226.

Еманов А.Ф., Еманов А.А., Фатеев А.В., Соловьёв В.М., Шевкунова Е.В., Гладышев Е.А., Антонов И.А., Корабельщиков Д.Г., Подкорытова В.Г., Янкайтис В.В., Елагин С.А., Серёжников Н.А., Дураченко А.В., Артёмова А.И. Сейсмологические исследования в Алтае-Саянской горной области // Российский сейсмологический журнал. 2021. Т. 3. № 2. С. 20–51.

Еманов А.Ф., Еманов А.А., Чечельницкий В.В., Шевкунова Е.В., Радзиминович Я.Б., Фатеев А.В., Кобелева Е.А., Гладышев Е.А., Арапов В.В., Артёмова А.И., Подкорытова В.Г. Хубсугульское землетрясение, 12.01.2021г. ${{M}_{W}}$ = 6.7, ${{M}_{L}}$ = 6.9 и афтершоки начального периода // Физика Земли. 2022. № 1. С. 67–82.

Зорин Ю.А., Беличенко В.Г., Турутанов Е.Х., Кожевников В.М., Скляров Е.В., Тумуртогоо О., Хозбаяр П., Арвисбаатар Н., Бямба Ч. Террейны Восточной Монголии и Центрального Забайкалья и развитие Монголо-Охотского складчатого пояса // Геология и геофизика. 1998. Т. 39. № 1. С. 11–25.

Ильин А.В. Хубсугульский фосфоритоносный бассейн // Тр. Совместной Сов. Монгол. экспедиции. Т. 6. 1973. 167 с.

Ключевский А.В., Демьянович В.М., Баяр Г. Оценка рекуррентных интервалов и вероятности сильных землетрясений в Байкальском регионе и Монголии // Геология и геофизика. 2005. Т.46. № 7. С.746-762.

Кочарян Г.Г. Геомеханика разломов. М: ГЕОС, 2016. 424 с.

Кочетков В.М., Хилько С.Д., Зорин Ю.А., Ружич В.В., Турутанов Е.Х., Арвисбаагар Н., Баясгалан., Кожевников В.М., Эрдэнбелэг Б., Чипизубов А.В., Монхоо Д., Аниканова Г.А., Ключевский А.В., Найдич В.И., Баяр Г., Боровик Н.С., Гилёва Н.А., Адьяа М., Балжинням И., Джурик В.И., Потапов В.А., Юшкин В.И., Дугармаа Т., Цэмбэл Л. Сейсмотектоника и сейсмичность Прихубсугулья. Новосибирск: Наука 1993. 182 с.

Кузьмичёв А.Б. Тектоническая история Тувино-Монгольского массива: раннебайкальский, позднебайкальский и раннекаледонский этапы. М: ИЛСАН. 2004. 182 с.

Леви К.Г., Шерман С.И., Саньков В.А. Современная геодинамика Азии: карта, принципы составления, геодинамический анализ // Геотектоника. 2009. № 2. С. 78–93.

Логачёв Н.А. Главные структурные черты и геодинамика Байкальской рифтовой зоны // Физическая мезомеханика. 1999. Т. 2. № 1–2. С. 163–170.

Логачёв Н.А. Об историческом ядре Байкальской рифтовой зоны // Докл. РАН. 2001. Т. 376. № 4. С. 510–513.

Лухнев А.В., Лухнева О.Ф., Саньков В.А., Мирошниченко А.И. Косейсмические эффекты Хубсугульского землетрясения в Монголии 11 января 2021 г. // Геодинамика и тектонофизика. 2022. № 13(2). URL: https://doi.org/10.5800/GT-2022-13-2s-0626

Мельникова В. И., Гилёва Н.А., Серёдкина А.И., Радзиминович Я.Б. Сильные землетрясения Юго-Западного фланга Байкальского рифта в 2014 г.: Урикское 1 ноября с ${{K}_{P}}$ = 13.6, ${{M}_{W}}$ = 4.6, ${{I}_{0}}$ = 7–8 и Хубсугульское 5 декабря с ${{K}_{P}}$ = 13.9, ${{M}_{W}}$ = 4.9, ${{I}_{0}}$ = 7–8 // Землетрясения Северной Евразии. 2020. № 23. С. 350–363.

Мишарина Л.А., Мельникова В.И., Балжинням И. Юго-Западная граница Байкальской рифтовой зоны по данным о механизме очагов землетрясений // Вулканология и сейсмология. 1983. № 2. С. 74–83.

Молнар П., Курушин Р.А., Кочетков В.М., Демьянович М.Г., Борисов В.А., Ващилов Ю.Я. Деформация и разрывообразование при сильных землетрясениях в Монголо-Сибирском регионе. Глубинное строение и геодинамика Монголо-Сибирского региона / Н.А. Логачев, В.М.Кочетков, Ю.А.Зорин (ред.).Новосибирск: Наука. 1995. С. 5‒55.

Опарин Н.В., Сашурин А.Д., Кулаков Г.И., Леонтьев А.В., Назаров Л.А., Назарова Л.А., Тапсиев А.П., Хачай О.А., Хачай О.Ю., Еманов А.Ф.,Еманов А.А., Лескова Е.В., Колесников Ю.И., Немирович-Данченко М.М., Востриков В.И., Юшкин В.Ф., Яковицкая Г.Е., Акинин А.А., Кю Н.Г., Панжин А.А., Дядьков П.Г., Кучай О.А., Кесельман С.И., Борисов В.Д. Современная геодинамика массива горных пород верхней части литосферы: истоки, параметры, воздействие на объекты недропользования. Новосибирск: изд-во СО РАН. 2008. 449 с.

Парфеевец А.В., Саньков В.А. Напряжённое состояние земной коры и геодинамика юго-западной части Байкальской рифтовой зоны/ Леви К.Г. (отв. ред.) Новосибирск: изд-во ГЕО. 2006. 151 с.

Саньков В.А., Мирошниченко А.И., Парфеевец А.В., Аржанникова А.В. Новые данные о позднекайнозойских полях тектонических напряжений Прихубсугулья (Монголия) // Докл. РАН. 2003. Т. 388. № 4. С. 526–529.

Саньков В.А., Лухнев А.В., Мирошниченко А.И., Леви К.Г., Ашурков С.В., Башкуев Ю.Б., Дембелов М.Г., Кале Э., Девершер Ж., Верноль М., Бехтур Б., Амаржаргал Ш. Современные движения земной коры Монголо-Сибирского региона по данным GPS- геодезии // Докл. РАН. 2003. Т. 392. № 6. С. 792–795.

Сорокин А.Г., Ключевский А.В. Инфразвуковые сигналы от землетрясения 5 декабря 2014 г. в акватории озера Хубсугул (Северная Монголия) // Докл. РАН. 2019. Т. 484. № 5. С. 610–614.

Тимошкина Е.П., Михайлов В.О., Смирнов В.Б., Волкова М.С., Хайретдинов С.А. Модель поверхности разрыва Хубсугульского землетрясения 12.01.2021 по данным спутниковой РСА интерферометрии // Физика Земли. 2022. № 1. С. 83–89.

Уфимцев Г.Ф. Малые впадины в Байкальской рифтовой зоне // География и природные ресурсы. 2013. № 4. С. 28–36.

Хилько С.Д., Курушин Р.А., Кочетков В.М., Мишарина Л.А., Мельникова В.И., Гилева Н.А., Ласточкин С.В., Балжинням И., Монхоо Д. Землетрясения и основы сейсмического районирования Монголии. Тр. совместной советско-монгольской научно-иссл. геол. экспедиции. М.: Наука. 1985. Вып. 41. 224 с.

Шебалин П.Н. Афтершоки как индикаторы напряженного состояния в системе разломов // Докл. РАН. 2004. Т. 398. № 2. С. 249–254.

Шебалин П.Н., Баранов С.В., Дзебоев Б.А. Закон повторяемости количества афтершоков // Докл. РАН. 2018. Т. 481. № 3. С. 320–323.

Шерман С.И. Избранные труды: тектонофизика разломообразования и сопутствующих процессов в литосфере. Иркутск: Институт земной коры СО РАН. 2017. 1476 с.

Школьник С.И., Беличенко В.Г., Резницкий Л.З., Бараш И.Г. Фрагменты зоны задугового палеоспретинга в Тункинском террейне // Докл. РАН. 2011. Т. 436. № 1. С. 109–113.

Meltzer A., Stachnik J.C., Sodnomsambuu D., Munkhuu U., Tsagaan B., Dashdondog M., Russo R. The Central Mongolia Seismic Experiment: Multiple Applications of Temporary Broadband Seismic Arrays // Seismological Research Letters. 2019. V. 90(3). P. 1364–1376. URL: https://doi.org/10.1785/0220180360

Battogtokh D., Bayasgalan A., Wang K., Ganzorig D., Bayaraa J. The 2021 Mw 6.7 Khankh earthquake in the Khuvsgul rift, Mongolia // Mongolian Geoscientist. 2021. V. 26(52). P. 46–61. https://doi.org/10.5564/mgs.v26i52.1361

Дополнительные материалы отсутствуют.