Российские нанотехнологии, 2023, T. 18, № 5, стр. 702-710

Комплексное исследование печати Сигеберта Франкенбургского из собрания Н.П. Лихачева

Е. И. Носова 1, *, Д. И. Вебер 2, 3, 4, Л. А. Пьянкова 5

1 Санкт-Петербургский институт истории РАН

Санкт-Петербург, Россия

2 Новгородский государственный университет

Великий Новгород, Россия

3 Филиал Московского педагогического государственного университета в Черняховске

Черняховск, Россия

4 Российская национальная библиотека

Санкт-Петербург, Россия

5 ООО “НПО “Спектрон”

Санкт-Петербург, Россия

* E-mail: katerinanossova@gmail.com

Поступила в редакцию 10.04.2023

После доработки 10.04.2023

Принята к публикации 10.04.2023

Аннотация

Представлены результаты исследования уникального образца западноевропейской сфрагистики – печати графа Сигеберта Франкенбургского (Священная Римская империя, XII в.). Этот экземпляр выделяется из общей массы нехарактерным темно-бордовым окрасом. Он относится к периоду зарождения практики окрашивания восковых печатей, когда технология находилась в стадии формирования. Для выявления материалов, использованных для изготовления данного образца, применен комплексный подход, который включал в себя несколько методов: оптическую микроскопию, поляризационную микроскопию, ИК-спектроскопию с преобразованием Фурье, рентгенофлуоресцентный и рентгеноструктурный анализ. Выявлено, что образец состоит из чистого пчелиного воска, без примесей смолы, что встречается начиная с XII в. Красящим веществом является природный болюс, состоящий из гематита и кварца. Подобные образцы редки в западноевропейской сфрагистике и не встречаются после конца XIV в. Объяснить отказ от использования болюса редкостью или полной недоступностью этого пигмента нельзя, так как он широко распространен. Вероятно, причиной является темный, почти коричневый цвет, недостаточно красивый с точки зрения средневекового человека, ценившего яркие пигменты. Также отказ от болюса можно объяснить тем, что по сравнению с экземплярами, окрашенными киноварью и/или свинцовым суриком, при введении болюса, в состав которого входит бесцветный SiO2, восковая масса становится рыхлой и сыпучей. Это ведет к разрушению печати и потере изображения. В реставрационной практике при планировании очередности работ такие образцы должны осматриваться с особой тщательностью и при необходимости укрепляться полностью.

ВВЕДЕНИЕ

Внедрение пергамена в качестве основного писчего материала не только для книг, но и для юридических документов потребовало разработки способов аутентификации этих документов. Таким инструментом стала вислая восковая печать, крепившаяся к документу на шнуре или пергаменной ленте. Выработка технологии изготовления вислых печатей происходила постепенно. Одним из наиболее важных этапов в этой технологии было применение различных пигментов для окрашивания восковой массы, начавшееся в XII в. [1, c. 39]. Это нововведение серьезно повлияло на роль печати в дипломатике, так как сообщило ей дополнительное значение – визуальное ранжирование документа в зависимости от его типа и срока хранения. Также это отразилось на использовании печати в социальной практике, когда символическая репрезентация владельца печати могла выражаться ее цветом в зависимости от его статуса. Наконец, для реставраторов окраска печати означала появление дополнительных компонентов в составе объекта, которые необходимо учитывать в ходе реставрации или консервации. Состав материала позволяет лучше понять не только специфику развития исторической технологии в области сфрагистики, но и выявить причины разрушения печатей, определить методы их реставрации и подобрать наиболее адекватные условия их последующего хранения.

При анализе средневековых печатей традиционно делался акцент либо на изучении иконографии и символики изображения, либо на юридических аспектах в контексте работы канцелярии. Однако в последнее время исследователи стали обращать внимание на материаловедческую сторону феномена средневековых печатей, чему способствовало начавшееся в середине XX века активное развитие технологии неразрушающего анализа вещества, которое сделало возможным обращение к проблеме исторической технологии в массовом порядке и прослеживание ее изменения в длительной исторической перспективе.

Проводившиеся в последнее время исследования показали, что одним из наиболее распространенных и широко употребляемых цветов в сфрагистике был красный. Традиционным пигментом для окрашивания печатей в красный цвет является чистая киноварь (HgS) или киноварь с добавлением свинцового сурика (Pb3O4) [2–6]. Такие печати имеют насыщенный красный цвет, принимающий более холодный или более теплый оттенок в зависимости от процентного соотношения киновари и сурика и тонкости помола пигмента. В очень редких случаях в качестве красного красителя использовался чистый свинцовый сурик [7]. Из этого ряда разительно выбивается образец, обнаруженный в фондах Санкт-Петербургского института истории РАН. Он окрашен в темный красно-коричневый оттенок, контрастирующий с печатями, окрашенными киноварью и/или свинцовым суриком. Образец датируется 1191 г., т.е. периодом, когда практика окрашивания печатей только зарождалась и происходила отработка технологии. Конец XII века наиболее важен для понимания принципов предпочтения одних материалов и отказа от других. Эти причины побудили подробнее остановиться на этом образце и послужили причиной проведения более тщательного анализа.

ОБЪЕКТ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Печать, о которой в данном случае идет речь, хранится в Научно-историческом архиве Санкт-Петербургского института истории РАН, Западноевропейская секция, коллекция 24, картон 388, единица хранения 6. Она удостоверяет грамоту от 1191 г., составленную от имени сына графа Сигеберта Франкенбургского, подтверждающего дарения, сделанные его семьей монастырю Вадгассен. Настоящей грамотой он удостоверял, что отказывается от своих претензий на владения Курбере и недвижимого имущества в Бернбахе в пользу указанного монастыря. Формуляр документа примечателен тем, что лицо, от которого документ исходил, называет себя не в начале, а в конце документа [8]. Помимо печати дополнительной гарантией подлинности документа служит его особая форма хирографа. Хирографом называют документ, записанный на одном куске пергамена в двух или трех идентичных экземплярах. Между текстами наносилась надпись или рисунок, по которой затем документы разрезали. При необходимости тексты сопоставлялись по линии разреза, что гарантировало их подлинность и идентичность [9, с. 38–39]. Документ происходит из личной коллекции русского историка академика Николая Петровича Лихачева (1862–1936), который собирал артефакты, связанные с историей письменности. Его собрание чрезвычайно обширно по хронологическому и географическому охвату, а также по типам объектов и материалам, из которых они изготовлены, поэтому представляет собой уникальную основу для широких компаративных исследований (подробнее о коллекции в [10, 11]).

Для исследования физического состояния печати и иконографии использовали стереоскопический микроскоп Olympus SZX10, Япония. Измерения проводили с помощью стоматологического микрометра YDM, Япония. Исследование морфологических признаков частиц пигмента проводили с помощью цифрового микроскопа Dino-lite АМ4515Т8. Элементный состав изучали методом рентгенофлуоресцентного анализа (РФлА) (Crono Bruker, Германия. Детектор – кремниевый дрейфовый, анод рентгеновской трубки – Rh, параметры измерений 40 кВ, 200 мкмА, коллиматор 0.5 мм. Измерения в точке проводили в течение 40 с, без очистки поверхности). Для определения фазового состава был проведен рентгеноструктурный анализ (РСА) на рентгеновском настольном дифрактометре Дифрей-401к (производство АО “Научные приборы”, Россия). Условия эксперимента: в рентгено-оптической схеме Брегга–Брентано в диапазоне углов 2θ 5°–100° с использованием позиционно-чувствительного детектора и хромового анода острофокусной рентгеновской трубки (CrKα = 2.29091 Å). Исследование органической составляющей проводили методом ИК-фурье-спектроскопии на Alpha II Bruker, Германия, с приставкой НПВО с алмазным кристаллом в спектральном диапазоне 4000–350 см–1 с разрешением 4 см–1, количество спектров – 256.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Изучаемая печать относится к типу вислых и закреплена на двойном пергаменном хвосте (рис. 1). Печать имеет несколько вытянутую форму, приближающуюся к овалу, и следующие размеры: максимальная длина 73 мм, максимальная ширина 62 мм, максимальная толщина в центральной части 18 мм. На лицевой стороне имеется довольно хорошо сохранившийся оттиск. Рельеф изображения неглубокий (не более 1 мм). На печати представлено здание с двумя башнями, каждая из которых имеет окно и окончание в форме трех зубцов. По окружности идет легенда, имеющая значительные утраты: +SIGILLV(m) [C]OM[(itis)] SIGEB(er)TI DE […AN]CHENBVRG. В 2000 г. документ был описан В.И. Мажугой, приведена легенда [8, с. 287]. Сравнение сегодняшнего физического состояния легенды и описания печати, сделанного двадцать лет назад, наглядно свидетельствует о высокой скорости деградации печати: значительная часть легенды не читается и восстанавливается только на основании публикации. Центральная часть изображения также немного повреждена, но можно предположить, что это произошло сразу после изготовления оттиска, так как восковая масса не отколота или осыпалась, как по краям, а сдвинута от края к центру, на этом фрагменте читаются папиллярные узоры (рис. 2: стрелкой отмечена складка, прямоугольниками – папиллярные узоры). Вероятно, когда масса была еще теплой, ее неаккуратно задели рукой, повредив изображение.

Рис. 1.

Печать графа Сигеберта Франкенбургского: а – лицевая, б – оборотная сторона. НИА СПбИИ РАН, ЗЕС. Кол. 24. Картон 388. Ед. хр. 6.

Обращает на себя внимание не только цвет, но и необычная текстура этой печати. С одной из боковых сторон заметно выкрашивание воска, позволяющее судить о непрочной структуре печати. Однако эта печать в меньшей степени подвержена расслоению, чем близкие по дате образцы. В целом восковая масса больше напоминает структуру песочного теста, а не слоеного, как основная масса средневековых восковых печатей.

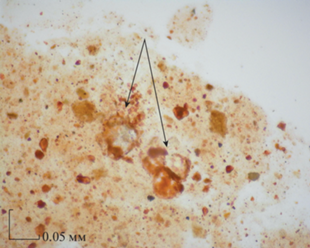

Исследование под микроскопом Dino-lite АМ4515Т8 в отраженном (рис. 3а) и проходящем (рис. 3б) свете показало, что материал печати не гомогенен: при увеличении ~650 крат в основной полупрозрачной на просвет массе отчетливо наблюдаются частицы, окрашенные в красно-коричневый цвет, что свидетельствует о том, что редкий оттенок обусловлен добавлением некого пигмента, нерастворимого или малорастворимого в основном материале.

На основании данных визуального осмотра и микроскопии было сделано предположение, что образец может быть окрашен гематитом: этот пигмент наиболее схож по оттенку с исследуемой печатью. РФлА показал, что образец содержит Fe, что согласуется с гипотезой об использовании гематита. Помимо железа присутствует значительное количество Si, S, K, Ca, Ti, Mn.

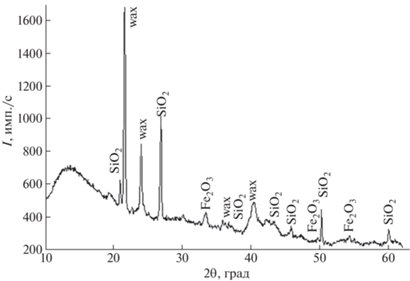

Для уточнения состава провели РСА (рис. 4), в результате которого установили, что в образце присутствует оксид железа(III) (Fe2O3), придающий образцу темно-красную окраску. Это подтверждает первоначальное предположение, что образец окрашен гематитом. Однако помимо него в образце был выявлен кварц (SiO2). Сочетание гематита и кварца может быть интерпретировано как красный болюс – разновидность глины, обогащенной оксидом железа, т.е. гематитом. При повторном осмотре под микроскопом в образе отчетливо наблюдались крупные прозрачные частицы, обрамленные более мелкими темно-красными кристаллами (рис. 5). Такая морфология свидетельствует о том, что пигмент не является механической смесью гематита и кварца, а имеет природное происхождение.

РСА показал, что в образце также присутствует природный воск. При анализе дифрактограмм сравнивали положение дифракционных максимумов натурального пчелиного воска с положением дифракционных максимумов анализируемой печати, поскольку максимумы совпали, сделали вывод о том, что в печати присутствует именно пчелиный воск. При рентгенодифракционном анализе установлено, что характерные дифракционные максимумы 4.12 и 3.70 Å относятся к нечетным гомологам предельных углеводородов, что указывает на природное происхождение компонента. Так, пчелиный воск состоит только из нечетных гомологов предельных углеводородов. Однако парафин, изготовленный из озокерита, будет иметь аналогичную картину. Так как получение парафина было открыто и отработано лишь в 1830–1833 гг. Карлом фон Райхенбахом [12], а подозревать подделку нет оснований, то можем с высокой долей уверенности говорить именно о присутствии пчелиного воска в составе печати. Хотя применительно к органической составляющей образца метод РСА нельзя признать исчерпывающим.

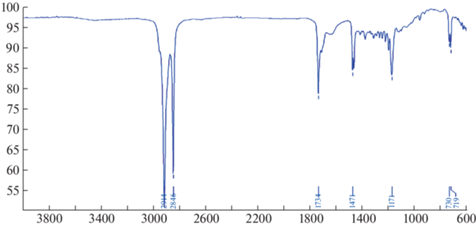

ИК-спектроскопия с преобразованием Фурье (рис. 6) также свидетельствует о том, что использовался пчелиный воск. Он имеет многокомпозитный состав: в него входят сложные эфиры насыщенных карбоновых кислот, свободные жирные кислоты, предельные углеводороды. Они проявляются в виде валентных (3000–2800 см–1) и деформационных (дублет 1480–1460 см–1) колебаний связей C–H, маятниковых колебаний метиленовых групп в длинных линейных углеродных цепочках (дублет 730–720 см–1), валентных колебаний групп C=O (1734 см–1) и –C–O (1171 см–1) [7]. Из числа природных восков или искусственных материалов, аналогичных по виду и свойствам, наиболее близкие спектры имеют карнаубский и канделильский воски и парафин. Однако полосы поглощения, характерные как для карнаубского (1634, 1606, 1587, 1515 и 835 см–1), так и для канделильского восков (1041, 1011, 983, 883 см–1) [13–16] в исследуемом образце отсутствуют. Вместе с тем имеются полосы поглощения при 1734 и 1171 см–1, которые отсутствуют в спектре парафина. Причем по своей интенсивности они совпадают со спектром чистого пчелиного воска, тогда как в смесях воска и парафина интенсивность этих полос обратно пропорциональна содержанию парафина. Наконец, отсутствует тройной пик ~1100 см–1, характерный для чистого парафина [14]. Следовательно, парафин в образце отсутствует, что не противоречит датировке. Также отсутствует полоса при ~1700 см–1, что говорит о том, что в данном случае в воск не добавлялась смола [7], хотя такие составы использовались для изготовления печатей [2–6].Таблица 1

Таблица 1.

Состав образца по данным РФлА

| Элемент | Концентрация, % |

|---|---|

| Si | 32.67 |

| S | 10.02 |

| K | 7.57 |

| Ca | 19.65 |

| Ti | 1.60 |

| Mn | 0.47 |

| Fe | 28.02 |

Таким образом, в результате исследований выяснилось, что образец, привлекший внимание своим нетипичным оттенком, изготовлен из пчелиного воска и окрашен болюсом, природной глиной, состоящей из кварца и гематита. Болюс представляет собой весьма распространенный и сравнительно недорогой пигмент. Однако при проведении мониторинга фондов НИА СПбИИ РАН печать, окрашенная болюсом, встретилась лишь однажды. Разумеется, коллекция НИА СПбИИ РАН формировалась как собрание примеров обучающего и музейного характера и не может претендовать на полноту. Однако из примерно 25 тыс. документов этот образец единственный. Это закономерно приводит к вопросу, имеем ли дело с уникальным единичным случаем или болюс все же был распространен в качестве материала для окраски печатей?

Болюс в европейском искусстве

К концу XII в. использование болюса в Европе имело уже достаточно долгую историю. И в Античность, и в раннее Средневековье этому материалу было найдено применение в медицине [17, c. 57, с. 87]. В качестве пигмента болюс использовался в средневековой живописи [18–20] и как полимент под позолоту [21, с. 125]. Болюсом также называли разновидность глины, использовавшейся при изготовлении римской керамической столовой посуды красного цвета с рельефными оттисками, получившей название “terra sigillata” [22–26]. Несмотря на первый импульс, напрямую связывать “terra sigillata” с печатями (sigillum, лат. – печать) не стоит, так как слово “sigillata” имеет отношение к любым отпечаткам на глине, а не только к печатям [27]. Тем не менее отметим, что в ранней сфрагистике известны случаи изготовления печатей из глины. В частности, к коллекции Н.П. Лихачева принадлежала глиняная печать с изображением животного, скреплявшая письмо из Египта, селение Афродито, 711 г. н.э. [10, c. 168].

В рецептах Нового времени технология смешивания воска и болюса (в дополнение с другими ингредиентами) упоминается в контексте изготовления сургуча или “испанского воска” [28, Т. IV, с. 306; 29, с. 175; 30, с. 249; 31]. Использование болюса конкретно для окраски печатей подтверждается и малоизвестной серией публикаций конца XIX века, в которых делаются первые попытки материаловедческого анализа памятников сфрагистики. Эти публикации не упоминаются в современных работах, и обнаружить их было возможно только благодаря целенаправленному поиску случаев использования болюса для изготовления печатей. Эта серия публикаций посвящена дискуссии вокруг понятия Maltha-Siegel.

Maltha-Siegel как историографическая проблема

В XIX в. для описания печатей определенного типа использовался неоднозначный термин “Maltha-Siegel”, под которым подразумевали то смесь воска с болюсом, то различные добавки, например жира и смолы [32, с. 115], внесенные непосредственно в восковую массу, либо смеси воска и гипса или глиносодержащих элементов [33, с. 23]. Гейб, например, говоря о некоторых средневековых печатях, задавался вопросом, действительно ли это красный цвет или цвет красной “мальты” [32, с. 112]. Вероятнее всего под “действительно красным цветом” подразумевается ярко-красный, характерный для киновари, т.е. вопрос, поднятый исследователем, свидетельствует о разделении печатей по цветовому признаку и дальнейшей необходимости объяснения этого явления.

Одним из первых этот термин использовал И.Х. Гаттерер в XVIII в. [34, c. 192], однако наибольшего распространения он достиг в немецкой историографии во второй половине XIX столетия [35; 33, c. 25–26; 36, c. 35–37; 37, c. 163–165].

Попытки определения компонентного состава предпринимались в конце XIX в. Так, по просьбе Вееха первые химические анализы состава печатей, проведенные Энгдером и Хербстом, показали помимо воска высокое содержание глинистых пород, содержащих оксид железа [38, c. 281]. Количественные показатели: воск – 79.5%, оксид железа Fe2O3 – 1.1%, оксид кремния – 14.1%, глина, известь и т.д. – 5.3%. Зольность печати составляет 20.5%. Ее состав: кремниевая кислота – 68.7%, оксид железа Fe2О3 – 5.4%, глинозем, известь и т.д. – предположительно 25.9% [38, c. 282].

Схожие результаты получил Филиппи на основе анализов, проведенных доктором Ленцем. В ходе исследования было выявлено 49.48% золы, содержащей оксид железа, примеси марганца и кобальта, глинозем, кремнезем, вследствие чего исследователь пришел к выводу о присутствии в образце красного болюса. По его замечанию, углекислая и серная кислоты отсутствовали, что говорит об отсутствии мела и гипса [39, c. 285]. Экстракт спирта составил 9.92% и представлял собой смесь смолы и жирных кислот. Остальная часть печати едва растворялась в холодном и также не полностью растворялась в горячем эфире, что было обусловлено смешанным с воском жиром. В ходе проведенных исследований были получены приблизительные данные: красный болюс – 50%, желтый воск ~40%, остальное составляли смолы [39, c. 285]. Следует отметить бесспорную важность проведенных анализов. Однако приходится констатировать, что в указанных публикациях отсутствует информация о ходе упомянутых выше экспериментов, в том числе использованном оборудовании, что не позволяет верифицировать эти сведения.

Наряду с приверженцами термина “Maltha-Siegel” были и его противники. В частности, Гротефенд замечал, что трактовать этот термин как смесь воска и гипса или глины нельзя. Его аргумент – это рецепты смесей для печатей, ни в одном из которых не встречается такой состав [33, с. 23]. Со временем термин “Maltha-Siegel” был признан неудачным из-за этой неоднозначности и вышел из употребления. Не предполагаем здесь включаться в оконченную дискуссию по поводу “мальтийских печатей”, но хотели бы предложить несколько иначе взглянуть на полученный материал.

Нельзя не отметить региональную и хронологическую концентрацию приведенных примеров: большая часть сосредоточена на юго-востоке территории современной Германии. Грамота, к которой была прикреплена изучаемая нами печать, могла быть составлена в монастыре Вадгассен: практика составления документов церковными инстанциями была широко распространена в XII в. [40, с. 57]. Аналогичные печати встречаются в канцеляриях Священной Римской империи в XII в. [32, c. 106], например епископа Вюрцбургского в XI–XII вв. [32, c. 113]. Однако наибольший интерес представляет канцелярия монастыря Залем. В сборнике документов, относящихся к истории этого учреждения за период с 1134 по 1266 г., было выявлено 109 печатей, окрашенных болюсом [41, № 32, 40, 107, 111–114, 116, 118, 122, 130, 132, 135, 141, 143, 148, 154, 157, 158, 179, 181, 185, 194, 195, 197, 198, 201, 203, 208, 221, 224, 225, 235, 240, 245, 249, 259, 266, 268, 269, 271, 273, 274, 276–278, 282–284, 285, 286, 288, 289, 290, 295, 297, 298, 301, 309, 312, 314, 321, 322, 326, 328–331, 338, 343, 347, 347а, 348, 351, 352, 354, 356, 359, 361, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 372, 374, 379, 382, 385, 386, 391, 392, 393, 394, 395, 397, 398, 399, 400, 401, 404, 406, 409, 410, 411, 412, 418]. Несколько подобных печатей относятся к концу XIII в. [42, № 805, 814, 815]. Это наводит на мысль о тяготении практики окрашивания болюсом к определенному геологическому месторождению. Наиболее вероятным, принимая во внимание географическое расположение монастырей Вадгассен и Залем, могли быть месторождения в горном массиве Шварцвальд, пик использования которых приходится как раз на X–XIV вв. [43, c. 84]. Особенно следует выделить Бад Зальцбург, Рамельсбах и Мюнстерталь на юге Шварцвальда [44, c. 39]. Наличие здесь красных глин с содержанием гематита и их использование уже в эпоху неолита подтверждается археологическими раскопками [45–48].

Хронологически большая часть имеющихся образцов сосредоточена вокруг конца XII в. Разумеется, это нельзя объяснить тем, что в более позднее время в Европе невозможно было достать болюс: этот материал был доступен и в более позднее время. Как упоминалось выше, он использовался как полимент под позолоту, в Новое время различные красные земли входили в состав грунтов [21, c. 105–106]. Важно отметить, что обнаружение болюса в печати конца XII в., когда только начинается переход к окрашенным образцам, свидетельствует о существовании альтернативы киновари и сурику и тем самым дополняет картину зарождения традиции окрашивания печатей. Рассмотренный экземпляр фиксирует начальный период проб и ошибок. Это момент поиска технологии, отразившийся в переборе различных пигментов для окрашивания средневековых европейских печатей, в частности болюса, который затем выйдет из употребления (отдельные образцы встречались вплоть до конца XIV в., но они были единичны).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проведенных исследований печати XII в., принадлежавшей Сигеберту Франкенбургскому, можно сделать вывод, что она была изготовлена из чистого пчелиного воска без применения древесной смолы. Необычный темно-бордовый цвет обусловлен присутствием болюса, природной смеси гематита и кварца. Это выделяет данный экземпляр на фоне обычной практики окрашивания восковых печатей киноварью и/или свинцовым суриком. Полученные данные расширяют традиционное представление об используемых для окраски печатей пигментах: к чистой киновари или ее смеси со свинцовым суриком добавляется еще один пигмент – болюс.

Проведенные исследования, верифицировавшие анализы, проведенные более ста лет назад Энгдером и Хербстом, позволяют конкретизировать каталожные описания XIX в. Если встречается упоминание “Maltha-Siegel”, то можно с высокой долей уверенности утверждать, что речь идет о печати красно-коричневого цвета, представляющей собой смесь воска и кремнезема с высоким содержанием оксида железа, в данном случае гематита (Fe2O3).

Выявление поблизости от монастыря Вадгассен крупного месторождения в Шварцвальде, принимая его близость к монастырю Залем, позволяет выдвинуть предположение, что именно данный горный массив, учитывая активные разработки в период классического Средневековья, мог служить источником красного болюса с высоким содержанием оксида железа, использовавшегося при окрашивании изучаемой печати.

Проведенный анализ позволил не только понять характер окрашивания печати, но и объяснить крайне неудовлетворительное состояние сохранности этого экземпляра. По сравнению с образцами, окрашенными чистой киноварью или ее смесью со свинцовым суриком, которые приобретают при старении слоистую структуру, болюс придает материалу характерную структуру песочного теста. Такие образцы имеют более выраженную тенденцию к осыпанию мельчайших фрагментов и постепенному разрушению образца, даже если он находится в состоянии покоя (не выдается читателям, не экспонируется). Разрушение настолько сильно, что в данном случае наблюдается невооруженным глазом и выражается в существенной утрате легенды.

Первоначально было выдвинуто предположение, что причина деградации заключается в том, что в болюсе красящим веществом выступает оксид железа, а оксид кремния бесцветен. Следовательно, чтобы получить интенсивную окраску, болюса необходимо было добавлять намного больше. В результате баланс рассыпчатого материала и связующего был сдвинут в сторону рассыпчатого, что и приводило к разрушениям. По данным Филиппи и Ленца содержание болюса доходило до 50%, тогда как киноварь, согласно историческим рецептам, добавлялась из расчета менее 1/5 от общего объема смеси [49, c. 661]. Однако в данном случае фазовый полуколичественный состав показал, что образец состоит из воска – 81%, гематита или оксида железа – 2%, кварца или оксида кремния – 15% и каолиновой глины – 2% (указаны объемные проценты). Соотношение также получается примерно 1/5, что не позволяет провести прямую зависимость между пигментом и тенденцией к осыпанию печати. Возможно, значение имеют какие-либо другие факторы, этот вопрос нуждается в дополнительных исследованиях на большем количестве образцов и наборе статистического материала. Несомненно то, что печати, окрашенные болюсом, явно склонны к сильной деградации, даже без видимых причин. Они нуждаются в дополнительном внимании хранителей и могут быть выявлены в фондах без каких-либо дополнительных исследований благодаря своему редкому темно-красному цвету.

Список литературы

Roman J. Manuel de sigillographie française. Paris: Picard, 1912. 431 p.

Parra E., Serrano A. // 9th Triennial Meeting, Dresden, German Democratic Republic, 26–31 August 1990. Preprints. V. I. Los Angeles: Franklin Press, 1990. P. 62.

Parra E., Gayo M.D., Serrano A. // ICOM Committee for conservation. 10th Triennial Meeting, Washington, DC, USA, 22–27 August 1993. Preprints. Paris: Allen Press, 1993. P. 37.

Jabłońska E. // Ochrona Zabytków. 1998. V. 51/2. № 201. P. 147.

Cwiertnia E., Dryburgh P. // Seals and Status: The Power of Objects / Eds. Cherry J. et al. London: British Museum, 2018. P. 35.

Cwiertnia E., Alies A., Dryburgh P. // A companion to Seals in the Middle Ages / Ed. Laura J. Whatley. Leyden: Brill, 2019. P. 19.

Носова Е.И., Вебер Д.И., Проскурякова М.Е. и др. // Российские нанотехнологии. 2020. Т. 15. № 5. С. 595. https://doi.org/10.1134/S1992722320050106

Мажуга В.И. // Вспомогательные исторические дисциплины. 2000. № 27. С. 273.

Чиркова А.В. Западноевропейская дипломатика Средних веков и Раннего Нового времени. СПб: Нестор-История, 2019. 89 с.

“Звучат лишь письмена…”: К 150-летию со дня рождения академика Николая Петровича Лихачева. Каталог выставки. СПб: Изд-во Гос. Эрмитажа, 2012. 598 с.

Из коллекции академика Н.П. Лихачева: каталог выставки / Ред. Климанов Л.Г., Большаков А.О. СПб.: Седа-С, 1993. 280 с.

Sanderson C., Emmanuel J., Emmanual J., Campbell P. // J. Histotechnology. 1988. V. 11. № 1. P. 61.

Maia M., Barros A., Nunes F.M. // Talanta. 2013. V. 107. P. 74. https://doi.org/10.1016/j.talanta.2012.09.052

Svečnjak L., Baranović G., Vinceković M. et al. // J. Apicultural Sci. 2015. V. 59. № 2. P. 37. https://doi.org/10.1515/JAS-2015-0018

Svečnjak L., Chesson L.A., Gallina A. et al. // J. Apicultural Res. 2019. V. 58. № 1. P. 1. https://doi.org/10.1080/00218839.2019.1571556

Tanner N., Lichtenberg-Kraag B. // Eur. J. Lipid Sci. Technol. 2019. V. 121. S.p.

Lang U. // Arzneien aus dem Meer und über das Meer / Hg. Friedrich Ch., Müller-Jahnke W.-D. Berlin: Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft Stuttgart, 2005. S. 53.

Raelmann E. // Monatshefte für Kunstwissenschaft. 1916. B. 9. № 11. S. 404.

Kühn H. // Wallraf-Richartz-Jahrbuch. 1990. B. 51. S. 69.

Krautheimer A.L. // Denkmalpflege in Baden-Württemberg. 2016. № 4. S. 275.

Гренберг Ю.И. Технология станковой живописи. История и исследование: уч. пособие. Изд. 5е. СПб: Лань: Планета музыки, 2021. 336 с.

Sakař V. // Památky archeologicke. 1956. № 47. P. 52.

López A.J., Nicolás G., Mateo M.P. et al. // Spectrochim. Acta. B. 2005. V. 60. P. 1149. https://doi.org/10.1016/j.sab.2005.05.009

Gómez-Herrero A., Urones-Garrote E., López A. et al. // Appl. Phys. A. 2008. V. 92. P. 97. https://doi.org/10.1007/s00339-008-4453-y

Nieuwhof A., Volkers T. // Archeobrief. 2015. № 1. P. 26.

Halama J. Terra sigillata z Čech v kontextu evropského barbarika. Praha: Univerzita Karlova, 2018. 250 p.

Terra sigillata ware // Encyclopedia Britannica. 24 Mar. 2011. https://www.britannica.com/art/terra-sigillata-ware

Encyclopädisches Wörterbuch der Technologie, der technischen Chemie, Physik und des Maschinenwesens. Augsburg: Jenisch und Stage, 1838–1841.

Andres E. Die Fabrikation der Lacke und Firnisse. Paderborn: Salzwasser-Verlag GmbH, 2013. 220 p.

Bottler M. Harze und Harzindustrie. Hannover: M. Jänecke Verlag, 1907. 291 p.

Furger A.R. // Die römischen Siegelkapseln aus Augusta Raurica / Eds. A.R. Furger, M. Wartmann, E. Riha. Augst: Augusta Raurica, 2009. S. 29.

Geib E. // Archivalische Zeitschrift. 1891. Ser. NF. B. II. S. 78.

Grotefend H. Ueber Sphragistik. Breslau: Joseph Max, 1875. 54 s.

Gatterer J.Ch. Abriss der Diplomatik. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1798. 374 s.

Grotefend H. // Der deutsche Herold. 1874. № 9–10. S. 114.

Roth von Schreckenstein K.H. Frhr. // Archivalische Zeitschrift. 1880. B. 5. S. 1.

Seyler G.A. Geschichte der Siegel. Leipzig: Friesenhahn, 1894. 383 s.

Weech Fr. v. // Archivalische Zeitschrift. 1882. B. 7. S. 280.

Philippi v. F. // Archivalische Zeitschrift. 1882. B. 7. S. 284.

Caenegem R.C. van, Ganshof F.L. Kurze Quellenkunde des Westeuropäischen Mittelalter. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1963. 365 s.

Weech Fr. v. Codex diplomaticus Salemitanus. Urkundenbuch Cisterzienserabtei Salem. 1. Lieferung. Karlsruhe: Braunschen Verlag, 1881. 548 s.

Weech Fr. v. // Zeitschrift für die Geeschichte des Oberheins. 1885. S 1.

Werner W., Dennert V. Lagerstätten und Bergbau im Schwarzwald. Freiburg im Breisgau: Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau Baden-Württemberg, 2004. 334 s.

Stöllner Th. // Geschichte des deutschen Bergbaus. Herausgegeben von Klaus Tenfelde: Band 1: Der alteuropäische Bergbau. Von den Anfängen bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts / Hg. Bartels Ch., Slotta R. Münster: Aschendorff, 2012. S. 25.

Goldenberg G., Kaiser M., Maass A. // Archäologische Ausgrabungen Baden-Württemberg. 1997. S. 33.

Goldenberg G., Maass A. // Archäologosche Informationen Baden-Württemberg. 1999. V. 41. S. 21.

Goldenberg G., Maass A., Steffens G., Steuer H. // Der Anschnitt Beiheft. 2003. V. 16. P. 179.

Levato C. // Anthropologica et Præhistorica. 2015. V. 126. P. 9.

Bartl A. Der “Liber illuministarum” aus Kloster Tegernsee. Edition, Übersetzung und Kommentar der kunsttechnologischen Rezepte. Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 2005. 833 s.

Дополнительные материалы отсутствуют.

Инструменты

Российские нанотехнологии