Российский физиологический журнал им. И.М. Сеченова, 2023, T. 109, № 4, стр. 489-501

Спектральные характеристики кардинальных гласных звуков как показатели слухоречевой обратной связи у пациентов с постлингвальной хронической сенсоневральной тугохостью II и III степени

К. С. Штин 1, *, А. М. Луничкин 1, А. П. Гвоздева 1, Л. Е. Голованова 2, И. Г. Андреева 1

1 Институт эволюционной физиологии и биохимии им. И.М. Сеченова Российской академии наук

Санкт-Петербург, Россия

2 Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова

Санкт-Петербург, Россия

* E-mail: misery01@ya.ru

Поступила в редакцию 29.09.2022

После доработки 03.03.2023

Принята к публикации 09.03.2023

- EDN: VJRVTV

- DOI: 10.31857/S0869813923040106

Аннотация

Хроническая сенсоневральная тугоухость (СНТ) характеризуется снижением слуха на основных речевых частотах, что предполагает ухудшение слухоречевой обратной связи и, как следствие, изменение характеристик речи. Выполнена проверка гипотезы о том, что это ухудшение может проявиться в повышении частоты формант F0, F1, F2 гласных звуков речи у пациентов с постлингвальной СНТ II и III степени. Выполнены записи вызванной речи у женщин молодого и среднего возраста (36–59 лет): 7 дикторов-женщин с СНТ II степени, которые не носили слуховые аппараты; 5 дикторов-женщин с СНТ III степени при снятых слуховых аппаратах; контрольной группы из 12 нормально слышащих дикторов-женщин. Проведены оценки F0, F1, F2 ударных гласных звуков [a], [i], [u] и расчеты показателей централизации гласных – площади формантных треугольников, формантного коэффициента централизации и коэффициента вторых формант. Все изученные спектральные показатели в группах пациентов с постлингвальной СНТ оказались сходными с контрольной группой, достоверных различий выявлено не было.

ВВЕДЕНИЕ

Контроль собственного голоса играет важную роль в организации движений речевых мышц для точного воспроизведения звуков, в формировании произношения отдельных слов и развитии речи в целом. Слуховая система обеспечивает контроль собственного голоса диктора двумя способами – через прямую (feedforward control) и обратную связь (feedback control). Прямая связь активирует сохраненную ранее программу для органов артикуляционного аппарата, тогда как обратная связь дает информацию о достижении речевой цели на данный момент [1, 2]. В случае прелингвальной глухоты оба вида связи утрачиваются, что влечет за собой значительные изменения голоса пациента и процессов формирования речи. Влияние глухоты на речь достаточно подробно исследовано как у детей [3, 4], так и у взрослых [5, 6]. Изменения вокальной речи наиболее четко проявляются в структуре гласных звуков, особенно значений первой и второй формант, поскольку отсутствие слуховой обратной связи приводит к ограничению горизонтальных и вертикальных движений языка [5, 7]. Ряд авторов считает, что нарушение слуховой обратной связи влияет на сегментарные и надсегментарные характеристики речи, поскольку именно этот вид связи дает информацию о тонких движениях речевых мышц [8, 9]. Вместе с тем изменение спектральных показателей речи при нарушении обратной связи может оказаться незначительным при сформированных ранее артикуляторных программах речи.

При сенсоневральной тугоухости (СНТ), развивавшейся уже в постлингвальный период, артикуляторные программы речи сформированы при нормальном контроле голоса. В результате возникают отличные от прелингвальной глухоты условия говорения. В этом случае прямая связь продолжает работать, а обратная связь испытывает дефицит, обусловленный частичной потерей слуха, что должно сопровождаться ухудшением контроля собственного голоса. В случае длительного снижения слуха можно также допустить некоторое ухудшение прямой слухоречевой связи при отсутствии слухопротезирования. Изучение функционирования нейросетей у постлингвальных пациентов с умеренной и умеренно-тяжелой (II–III степень) тугоухостью выявило их глубокую перестройку, включая изменения в обработке эмоциональных звуковых сигналов, изменения уровня слухового внимания, межсенсорного взаимодействия и сенсомоторного контроля [10, 11]. Эти результаты предполагают наличие стойких изменений в контроле голоса уже при умеренной степени тугоухости. Артикуляция пациентов с СНТ характеризуется наличием ряда искажений и фонологических нарушений. Эти искажения речи оцениваются разнообразными спектральными показателями: частотой основного тона (F0), спектральной и амплитудной неравномерностью звучания (jitters and shimmers), соотношением гармонических и шумовых компонент [12].

Среди всех акустических показателей голоса, спектральные характеристики, связанные с фонацией (F0) и артикуляцией (F1, F2), дают наиболее объективную информацию для выявления и оценки изменений, ведущих к ухудшению качества голоса и снижению разборчивости речи при нарушении слуховой обратной связи [13–15]. Голос и артикуляция тесно связаны, поскольку звук, исходящий из гортани, трансформируется в слова путем его сочетания с динамическими и статическими структурами верхних голосовых путей. Эта трансформация в спектре голоса отражается в значениях первой и второй формант гласных звуков. В русском языке базовые гласные звуки [а], [i], [u] в координатной плоскости F1–F2 образуют вершины фонетического “треугольника гласных”, внутри которого расположены остальные гласные фонемы [16, 17].

У пациентов с долингвальной глухотой неоднократно была продемонстрирована выраженная централизация гласных европейских языков, в результате которой область (треугольник) гласных при патологии оказывалась внутри области гласных нормы и размерами была значительно меньше последней [5, 6, 18]. При постлингвальной глухоте аналогичных работ не выполнялось. В единственной обнаруженной нами работе [19] была выполнена оценка спектральных характеристик нескольких гласных звуков [a], [e], [i], однако их формантный анализ не проводили.

Целью работы была проверка гипотезы о том, что при II и III степени постлингвальной СНТ перечисленные выше спектральные показатели голоса, характеризующие процессы фонации и артикуляции, будут свидетельствовать об ухудшении слухоречевой обратной связи и нарушении контроля голоса в текущем моменте. Изучение формантных характеристик гласных звуков [а], [i], [u] позволяет оценить изменения, которые в целом происходят при голосообразовании и артикуляции вокальных звуков русской речи. При такой оценке необходимо учитывать положение гласного в речевом сигнале, в частности, ударность его позиции в слогоритмической структуре слова (словесное ударение), когда формантные максимумы спектра гласных звуков наиболее выражены благодаря четкости артикуляции [17]. Поэтому для оценки спектральных характеристик мы использовали только ударные гласные в разных положениях, имевшие достаточный для точной количественной оценки стационарный интервал.

Дикторы

В исследовании приняли участие женщины-дикторы молодого и среднего возраста (36–59 лет), носительницы русского языка. Экспериментальные группы составили пациенты Сурдологического отделения Городского гериатрического медико-социального центра г. Санкт-Петербурга с диагностированной симметричной хронической СНТ продолжительностью более 5 лет, которые имели тимпанограмму типа “А” или “Ad” (“As”). В первую группу вошли 7 дикторов с СНТ II степени, при которой средние пороги слуха на частотах 0.5, 1, 2 и 4 кГц составляли от 41 до 55 дБ для обоих ушей. Дикторы этой группы, средний возраст которых был равен 46 ± 6 лет, не носили слуховые аппараты. Во вторую экспериментальную группу вошли 5 дикторов в возрасте 47 ± 6 лет с СНТ III степени со средней потерей слуха на основных аудиометрических частотах в диапазоне от 56 до 70 дБ. Все дикторы этой группы использовали слуховые аппараты в повседневной жизни. Контрольную группу составили 12 дикторов с нормальным слухом (средний возраст – 50 ± 8 лет). Пороги слуха по воздушной тональной пороговой аудиометрии на основных аудиометрических частотах в контрольной группе были не выше 25 дБ для обоих ушей, что соответствует диапазону нормального слуха для данной возрастной группы.

У дикторов всех групп отсутствовали: генетические и врожденные заболевания; острая и хроническая бактериальная или вирусная инфекция наружного и среднего уха; острые инфекции верхних дыхательных путей; органическое поражение голосовых связок; анатомические аномалии верхних дыхательных путей; неврологические расстройства; применение ототоксических препаратов в анамнезе; акустическая травма или внезапная потеря слуха в анамнезе; пре- или перилингвальная потеря слуха; речевая профессия (певцы, актеры, учителя, ораторы).

Речевой материал

Для записи использовали 9 слов русского языка с гласными [a], [i], [u] в разных ударных позициях: в начале слова – рУчка, Армия, мИна; в середине – бумАга, м-алИна, посУда; в конце – кредИт, шалУн, строкА.

Оборудование и экспериментальное помещение

Исследование проводили в комнате, заглушенной при помощи акустического поролона. Запись голоса диктора выполняли с применением ноутбука Lenovo V570 и программного обеспечения Cool Edit Pro 2.1. Для записи голоса использовали микрофон Sennheiser E845 с суперкардиоидной диаграммой направленности и звуковую карту Creative E-MU 0202 (44 100 Гц, 16 Бит).

Экспериментальная процедура

Обследование пациентов с СНТ III степени осуществлялось при снятых слуховых аппаратах после 20 мин нахождения без них (адаптации). Во время записи речи диктор располагался на стуле. В 20 см от диктора, на уровне его рта, устанавливали микрофон на стойке. Положение головы не фиксировалось жестко, однако диктору была дана инструкция не поворачивать и не наклонять голову. Таким образом, поддерживалось постоянное расстояние между губами диктора и микрофоном. Поскольку микрофон имел суперкардиоидную диаграмму направленности, отражения звука голоса от стены кабинета, которая находилась перед диктором, не улавливались микрофоном и не могли существенно повлиять на качество записей. Отражения звука голоса от других стен минимизировали при помощи трехсекционной ширмы, покрытой акустическим поролоном, которую располагали за спиной диктора.

Каждый диктор участвовал в трех сессиях, в каждой из которых записывали по три из девяти слов. Сессии различались по набору слов, в которых ударная гласная занимала одну из трех возможных позиций. В течение одной сессии диктор произносил слова друг за другом четыре раза. Для того, чтобы уменьшить различия в интонировании слов, дикторов просили перед каждым словом добавлять местоимение “это”: “Это – ручка, это – армия, это – мина” и т.д.

Для каждого диктора контрольной и экспериментальных групп было записано 36 слов (9 слов × 4 повтора). Общий объем записанного материала для всех 24 дикторов составил 864 слова: 432 слова для контрольной группы, 252 слов для группы с СНТ II и 180 слов для группы с СНТ III степени. После окончания сессии записи голоса сохраняли в формате wav для дальнейшего анализа.

Анализ записей и методы статистического анализа

Из полученных записей при помощи программы Cool Edit Pro 2.1 были вырезаны фрагменты, содержащие слова. Далее эти фрагменты анализировали в программе Praat Version 6.2.05 (свободно распространяемое программное обеспечение, www.praat.org). Анализ ударных гласных звуков включал выделение стационарного участка гласного (не менее 50 мс) для определения частоты основного тона (F0), первой (F1) и второй (F2) форманты. Частотный диапазон для оценки F0 составлял 75–500 Гц. Для определения значений формант использовали авторегрессионный метод Берга (Burg Linear Predictive Coding Autoregressive Method), реализованный в Praat. Шаг по времени составлял 0.01 с, длительность окна интегрирования 0.025 с, максимальное искомое значение формант 5.5 кГц, коррекция предыскажения (pre-emphasis) выполнялась на частотах свыше 50 Гц.

Результаты формантного анализа использовали для оценок централизации гласных. Определяли три показателя – площадь формантных треугольников, формантный коэффициент централизации и коэффициент вторых формант. Площадь формантных треугольников (ПФТ) рассчитывали по формуле, предложенной Vorperian и Kent [20] и модифицированной для русского языка [16]:

Формантный коэффициент централизации (ФКЦ) гласных звуков, который был предложен Sapir и соавт. [21], определяли по формуле:

Коэффициент вторых формант (КВФ), применяемый при различных речевых нарушениях [7, 22, 23], рассчитывали по формуле:

Статистическую обработку данных проводили в программах Excel (Microsoft Office 2013) и Statistica Application 10 (StatSoft Inc.). Для сравнения параметров речи дикторов экспериментальной и контрольной групп использовали непараметрический непарный U-критерий Манна–Уитни.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В контрольной группе дикторов индивидуальные значения F0, характеризующие фонацию при норме слуха, находились в диапазоне 148–224 Гц. Результаты оценки значений F0, усредненные по трем гласным звукам в разных ударных позициях, для отдельных дикторов представлены в табл. 1.

Таблица 1.

Частота основного тона голоса и расчетные спектральные характеристики гласных для группы дикторов-женщин с нормальным слухом (контрольная группа)

| № | F0*, Гц | ПФТ**, у.е. | КВФ*** | ФКЦ**** |

|---|---|---|---|---|

| 1 | 203 | 351 658 | 3.09 | 0.86 |

| 2 | 167 | 487 144 | 2.94 | 0.86 |

| 3 | 148 | 385 617 | 2.34 | 0.95 |

| 4 | 175 | 354 874 | 1.71 | 1.21 |

| 5 | 178 | 359 876 | 2.14 | 1.02 |

| 6 | 166 | 222 752 | 2.44 | 0.96 |

| 7 | 219 | 336 583 | 1.74 | 0.98 |

| 8 | 186 | 585 099 | 2.97 | 0.80 |

| 9 | 220 | 347 541 | 2.57 | 0.97 |

| 10 | 205 | 280 775 | 2.73 | 0.95 |

| 11 | 176 | 377 592 | 3.58 | 0.78 |

| 12 | 224 | 328 407 | 2.33 | 0.96 |

| Среднее | 169 ± 25 | 376 782 ± 93 998 | 2.58 ± 0.51 | 0.93 ± 0.11 |

* F0 – частота основного тона голоса, получена как среднее для 9 слов и 4 их повторений (n = 36) по всем анализируемым гласным. **ПФТ – площадь формантных треугольников (формулу расчета см. в разделе Методы исследования); ***КВФ – коэффициент вторых формант – соотношение вторых формант соответствующих гласных звуков (F2[i]/F2[u]), данных в Гц; **** ФКЦ – формантный коэффициент централизации (формулу расчета см. в разделе Методы исследования).

Аналогичные расчеты были выполнены в экспериментальных группах с СНТ. Результаты представлены в табл. 2. Дикторы с диагностированной СНТ II степени имели F0 в диапазоне 163–238 Гц, с СНТ III степени – 157–220 Гц. Таким образом, диапазоны F0 в норме и при сенсоневральной тугоухости практически совпадали. В то же время отметим, что в обеих экспериментальных группах среднее значение F0 было заметно выше – на 25–30 Гц по сравнению с контролем. Сравнение групп с СНТ II и СНТ III степени с контролем по величине F0 показало отсутствие достоверных различий (p1 = 0.37, p2 = 0.59, здесь и далее непараметрический U-критерий Манна–Уитни, если не указано иного).

Таблица 2.

Частота основного тона голоса и расчетные спектральные характеристики гласных для пациентов женского пола с сенсоневральной тугоухостью II–III степени (экспериментальные группы)*

| № | Степень потери слуха | F0, Гц | ПФТ, у.е. | КВФ | ФКЦ |

|---|---|---|---|---|---|

| 1 | II** | 169 | 390 189 | 2.90 | 0.92 |

| 2 | II | 232 | 259 730 | 2.10 | 0.98 |

| 3 | II | 200 | 446 958 | 2.03 | 0.98 |

| 4 | II | 238 | 620 432 | 3.13 | 0.84 |

| 5 | II | 192 | 440 905 | 2.87 | 0.79 |

| 6 | II | 201 | 378 316 | 2.89 | 0.84 |

| 7 | II | 163 | 236 534 | 2.93 | 0.93 |

| СРЕДНЕЕ СНТ II | 199 ± 28 | 396 152 ± 128 665 | 2.69 ± 0.44 | 0.90 ± 0.07 | |

| 8 | III*** | 209 | 349 689 | 2.20 | 1.02 |

| 9 | III | 180 | 378 878 | 2.73 | 0.87 |

| 10 | III | 203 | 395 595 | 3.63 | 0.75 |

| 11 | III | 220 | 180 423 | 1.68 | 1.15 |

| 12 | III | 157 | 439 299 | 3.16 | 0.80 |

| СРЕДНЕЕ СНТ III | 194 ± 25 | 348 777 ± 99 544 | 2.68 ± 0.77 | 0.92 ± 0.16 | |

| СРЕДНЕЕ ПО СНТ II–III | 197 ± 26 | 376 412 ± 115 014 | 2.69 ± 0.57 | 0.90 ± 0.11 | |

* Обозначения те же, что в табл. 1; ** пациенты c СНТ II степени, не использующие слуховой аппарат; *** пациенты с СНТ III степени, использующие слуховой аппарат в повседневной жизни.

Достоверных различий по значениям F0 между двумя группами дикторов с СНТ обнаружено не было (p = 1.00, n1 = 7; n2 = 5). Это позволило объединить две группы для дальнейшего анализа. Отметим, что в объединенной экспериментальной группе были выявлены обладатели как достаточно низкого голоса (дикторы №№ 1, 7 и 12), так и более высокого (дикторы №№ 2, 4 и 11) и аналогичная ситуация выявлялась в группе нормы. Диапазон частоты основного тона голоса в группах СНТ и контроля составил 81 и 75 Гц соответственно. Достоверных статистических различий между контрольной и объединенной экспериментальной группами по величине F0 также не было обнаружено (p = 0.58, n1 = 12; n2 = 12). Таким образом, наблюдали ожидаемое, но статистически не значимое увеличение F0 в обеих группах с СНТ по сравнению с группой дикторов с нормальным слухом.

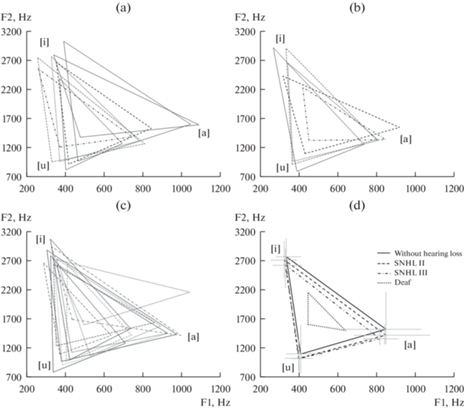

Помимо F0, были определены основные показатели артикуляции гласных звуков – F1 и F2, а также расчетные показатели, которые характеризуют централизацию гласных звуков на формантной плоскости F1–F2. Индивидуальные данные для двух экспериментальных групп дикторов (рис. 1a, 1b) и контрольной группы (рис. 1с) представлены на формантной плоскости F1–F2 в виде формантных треугольников, вершины которых образованы гласными звуками [a], [i], [u]. Причем для каждого гласного показано среднее значение по трем ударным позициям, что позволяло устранить влияние его интонирования при произнесении в начале, середине и конце слова.

Рис. 1.

Треугольники гласных звуков на плоскости формант F1–F2 для дикторов-женщин с нормальным слухом и с постлингвальной хронической сенсоневральной тугоухостью II и III степени. (a) – дикторы с СНТ II степени; (b) – дикторы с СНТ III степени; (c) – дикторы с нормальным слухом; (d) – средние данные, полученные для трех групп дикторов в нашей работе, и для долингвальных глухих дикторов по данным работы [24]. По оси абсцисс – форманта F1, Гц; по оси ординат – форманта F2, Гц. На панелях рисунка (a–c) разными линиями показаны индивидуальные данные дикторов; (d) – тонкими горизонтальными и вертикальными линиями показаны диапазоны min–max формант F1 и F2.

Для всех трех групп дикторов была характерна высокая вариативность положений индивидуальных треугольников гласных звуков, на фоне которой особенности спектральных значений формант F1 и F2 гласных звуков для отдельных групп не обнаруживались. Вершины треугольников гласных звуков, построенных по средним данным для контрольной группы и дикторов с СНТ II и III степенями, демонстрируют их близкое расположение и сходную площадь (рис. 1d). Таким образом, положения вершин и размеры треугольников, построенных по средним данным, оказались сходны.

Значения F1 и F2 гласных звуков у дикторов с СНТ II и СНТ III степени статистически не различались (для [a] F1 p = 1.00, F2 p = 0.62; для [i] F1 p = 1.00, F2 p = 0.74; для [u] F1 p = 0.74; F2 p = 1.00, n1 = 7, n2 = 5). Это позволило объединить данные, полученные для двух групп дикторов с СНТ.

Для выявления нарушения артикуляции, обусловленного ухудшением слуховой обратной связи при речепродукции у пациентов с СНТ II–III степени, мы рассчитывали ряд показателей, которые характеризуют централизацию гласных звуков на формантной плоскости F1–F2. Одним из наиболее часто используемых является площадь формантных треугольников (ПФТ). Индивидуальные и усредненные по группам значения ПФТ в контрольной и экспериментальной группах представлены в табл. 1 и 2 соответственно. Вариабельность этого показателя оказалась высокой как в контрольной, так и в экспериментальной группах. Минимальное и максимальное индивидуальные ПФТ различались внутри контрольной группы более чем в два раза: 280 775 и 585 099 у.е. соответственно, в то время как для объединенной экспериментальной группы – более чем в три раза: 180 423 и 620 432 у.е. соответственно. Достоверных различий между двумя этими группами по данному показателю не было выявлено (р = 0.62, n = 12).

Еще одним показателем возможной централизации гласных звуков является коэффициент вторых формант (КВФ), результаты расчетов которого приведены в табл. 1 и 2. В контрольной группе значения этого показателя варьировали в диапазоне от 1.71 до 3.58; в объединенной экспериментальной – от 1.68 до 3.63. Достоверных различий между группами не было выявлено (p = 0.70, n = 12).

Последний из расчетных показателей – формантный коэффициент централизации (ФКЦ), так же, как и КВФ представляет собой безразмерную величину. Этот коэффициент отличался наименьшей вариабельностью в обеих группах и по средним данным был близок к 1. Для контрольной и экспериментальной групп величина ФКЦ не различалась (p = 0.54). Все четыре рассчитанные нами показателя – F0, ПФТ, КВФ и ФКЦ, значительно варьировали от диктора к диктору, по средним данным имели близкие значения в контрольной и объединенной экспериментальной группах и достоверно не различались. Таким образом, спектральные показатели, характеризующие фонацию и артикуляцию, не различались в контрольной группе и в группе постлингвальной хронической сенсоневральной тугоухости II–III степени.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Хорошо известно, что пациенты с тяжелыми нарушениями слуха обычно демонстрируют изменение качества голоса и контроля работы мышц гортани. Это свидетельствует о неспособности регулировать напряжение голосовых связок и подсвязочное давление, т.е. процесс фонации [25]. Вместе с тем в литературе, посвященной речепродукции у людей с постлингвальной сенсоневральной потерей слуха, данные об изменениях частоты основного тона голоса (F0) неоднозначны [19, 26, 27]. Наши результаты показали отсутствие достоверных различий по этому показателю в экспериментальных и контрольной группах. Вместе с тем среднее значение F0 в обеих группах с СНТ II и III степени было на 30 и 25 Гц выше, чем в контрольной группе.

Полученный нами результат об отсутствии достоверных различий с группой нормы согласуется с выводами работ [26, 27], в которых исследовали гласный звук [a] у пациентов с СНТ без слухопротезирования. Заметим, что в исследовании [26] были обследованы женщины пожилого и старческого возраста, тогда как в работе [27] группы пациентов составляли и женщины, и мужчины преимущественно пожилого возраста. В еще одной работе [19] была исследована речь (гласные [a], [e], [i]) пациентов только мужского пола среднего возраста с СНТ III степени также без слухопротезирования, как и в двух упомянутых выше работах. Для этой группы с СНТ были обнаружены достоверные различия по величине F0 с группой нормы. Все четыре работы, включая нашу, различаются как подбором испытуемых, так и методологическими подходами (пол и возраст дикторов, наличие или отсутствие слухопротезирования, речевой материал).

Небольшой состав обследованных групп пациентов может также объяснить то обстоятельство, что в одних работах была выявлена лишь незначительная тенденция к увеличению F0 в группах с частичной потерей слуха по сравнению с контролем, тогда как в других исследованиях это изменение было оценено как достоверное. В цитируемых нами работах индивидуальные данные не были представлены. Во всех трех обследованных нами группах – контроль, СНТ II и III степени, отмечена высокая индивидуальная вариабельность F0. Хорошо известно, что F0 указывает на длину, размер, напряжение и частоту вибрации голосовых связок и отражает резонансные характеристики надгортанного голосового тракта, связанные с артикуляцией и расположением языка [17]. Таким образом, на величину этого показателя влияет множество факторов, и отсутствие слуховой обратной связи является лишь одним из них. Возможно, именно случайный подбор мужских голосов в работе [19] привел к достоверным различиям с контрольной группой. Вместе с тем во всех четырех работах наблюдалась тенденция по средним данным F0 к увеличению при СНТ III степени по сравнению с нормой, что согласуется с повышением F0 при глубокой глухоте [5, 6].

В нашем исследовании участвовали пациенты двух экспериментальных групп. Первую составляли дикторы с СНТ II степени, при которой уровень остаточного слуха был достаточен для поддержания обратной связи и сохранения сформированных ранее речевых навыков. Дикторы с СНТ III степени постоянно носили слуховые аппараты, которые обеспечивали поддержание обратной связи. Для этой группы при речепродукции в эксперименте, во время которого пациенты не использовали слуховой аппарат, обратная связь была затруднена по сравнению с повседневной жизнью. Тем не менее, по средним данным величина F0 оказалась выше на 5 Гц (недостоверное увеличение) у группы с СНТ III степени по сравнению с пациентами с СНТ II степени, у которых ситуация говорения не отличалась от обычной практики. Таким образом, отсутствие обратной связи при сформированных (постлингвальная глухота) и поддерживаемых (слухопротезирование) навыках не приводило к существенному изменению показателя фонации.

Как было упомянуто во введении, нарушения слухоречевого контроля проявляются в централизации гласных на плоскости F1–F2 [24] (рис. 1d). Таким образом, можно было бы ожидать уменьшение ПФТ в экспериментальных группах с частичной потерей слуха по сравнению с контрольной группой. Однако по средним данным для женщин с СНТ II–III степени такое снижение области гласных ПФТ было незначительным – менее 5%. Эти изменения по сравнению с контрольной группой не являлись достоверными. Отметим, что ранее при долингвальной глухоте были неоднократно выполнены исследования, демонстрирующие выраженную централизацию гласных европейских языков, в результате которой область (треугольник) гласных при патологии оказывалась внутри области гласных нормы и размерами была значительно меньше последней [5, 6, 28]. В работе [5] эффект уменьшения площади формантных треугольников (ПФТ) был продемонстрирован для гласных звуков [e], [a], [o] немецкого языка для большой группы пациентов разного пола и возраста с глубокой потерей слуха. При этом значения F1 увеличивались в среднем на 60–80 Гц для всех трех изученных гласных звуков, а F2 – только для одного. В работе [28] по изучению гласных греческого языка ПФТ была сопоставлена с учетом пола пациентов, при этом анализ речи проводили у дикторов с глухотой (порог слуха >99 дБ для лучше слышащего уха) и с нормой слуха. Полученные данные свидетельствовали о том, что при глухоте площадь формантных треугольников уменьшалась примерно в 1.5 раза. Оценка ПФТ в работе [6] не выполнялась, но представленные авторами иллюстрации также свидетельствовали об уменьшении их размеров при глухоте.

В отличие от исследований речи при долингвальной потере слуха, оценка речевых изменений при постлингвальной СНТ выполнялась в ограниченном числе работ. Кроме того, эти немногочисленные работы характеризуются разными методологическими подходами с применением различных речевых материалов (включая языки разных групп, одиночные фонемы, спонтанную речь и т.д.), разных экспериментальных дизайнов и речевых показателей, часто с ограниченными группами участников из различных возрастных диапазонов и с разной степенью и длительностью потери слуха. Это обстоятельство позволяет считать наше исследование существенным вкладом в оценку состояния речевой функции при СНТ, несмотря на выявленное отсутствие значимых изменений первых трех формант гласных звуков русской речи.

В поисках возможного критерия для оценки изменений спектральных характеристик речи пациентов с постлингвальной СНТ II–III степени мы применили еще два безразмерных показателя – формантный коэффициент централизации и коэффициент вторых формант, которые были предложены для оценки централизации гласных при речевых нарушениях [21–23]. Особенностью этих показателей является то, что они нивелируют изменения F1 и F2, связанные с разными F0 у разных дикторов. Эти показатели были успешно применены в группах детей с долингвальным снижением слуха от умеренного до тяжелого и глубокой глухоты [7]. В нашем исследовании у взрослых с постлингвальной СНТ эти показатели достоверно не отличались от таковых в группе с нормой слуха. Формантный коэффициент централизации оказался стабильной величиной, которая практически не изменялась ни в контрольной, ни в экспериментальных группах. Таким образом, несмотря на то, что повышение формантных частот при глухоте, в том числе постлингвальной, было неоднократно отмечено в работах разных авторов, нам не удалось в случае постлингвальной симметричной СНТ II–III степени выявить достоверные критерии спектральных изменений голоса. Ни по одному из четырех проанализированных показателей спектральных характеристик голоса мы не получили значимых различий в экспериментальной и контрольной группах. Спектральные характеристики голоса зависят от множества факторов, прежде всего от индивидуальных анатомических особенностей речевого тракта. По-видимому, индивидуальная вариабельность характеристик голоса оказывается велика для того, чтобы можно было обнаружить начальные изменения этих характеристик, которые могут быть обусловлены ухудшением слухоречевого контроля по типу обратной связи.

У здоровых дикторов нарушение слуховой обратной связи, а, следовательно, и контроля собственного голоса, происходит в маскирующем речь шуме [29, 30] и имеет сходный с потерей слуха характер изменений спектральных характеристик голоса. Значения F0 увеличиваются в зависимости от уровня шума на 5–40 Гц [13, 31], что согласуется с полученным по средним данным приростом F0 15–30 Гц при частичной потере слуха. В этих исследованиях было возможно парное сравнение при оценке изменений речи в условиях ухудшения контроля голоса, поэтому индивидуальные различия F0 не влияли на оценку эффекта.

Можно предположить, что изменения спектральных характеристик голоса одного и того же пациента с СНТ при разных условиях формирования слуховой обратной связи (при использовании слухового аппарата и без него) смогут дать полезную информацию об успешности слухопротезирования. Заметим, что F1 [13, 14] в условиях шума по сравнению с тишиной увеличивается, а F2 изменяется разнонаправленно [14]. При этом изменение площади области гласных звуков в шуме не носит однозначного характера: она увеличивалась относительно тишины в работе [14] и уменьшалась в работе [15]. Аналогично с работами, посвященными величине ПФТ при утрате слуха, такое расхождение результатов можно объяснить высокой индивидуальной вариативностью ПФТ и малым числом дикторов, принимавших участие в исследованиях.

Сопоставление спектральных характеристик голоса при различных условиях ухудшения обратной связи приводит к следующему заключению. Значения F0 связаны непосредственно с процессом фонации, то есть с работой голосовых связок. Звук, возникающий при фонации благодаря структуре верхнего голосового тракта и артикуляции, формирует формантную структуру гласных. Таким образом, изменение значений F0 на фоне ухудшения контроля голоса дает наиболее прямое свидетельство о качестве речеобразования в моменте по сравнению с величинами формант и их производных, которые обусловлены в значительной мере моторным навыком на основе прямой слуховой связи [1, 2].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Контроль собственного голоса диктором с диагностированной хронической сенсоневральной тугоухостью II–III степени может до определенной степени обеспечиваться сформированными ранее речевыми навыками (прямая связь), на что указывает отсутствие достоверных различий между показателями фонации и артикуляции экспериментальных и контрольной групп. Вместе с тем тенденция к росту F0 у пациентов с СНТ II–III степени по сравнению с нормально слышащими дикторами свидетельствует об ухудшении контроля голоса в режиме реального времени (обратная связь). Поэтому особый интерес представляет оценка изменений речи дикторов с СНТ при использовании слуховых аппаратов как средства восстановления слуховой обратной связи, и без них.

Список литературы

Selleck MA, Sataloff RT (2014) The impact of the auditory system on phonation: a review. J Voice 28: 688–693. https://doi.org/10.1016/j.jvoice.2014.03.018

Perkell JS (2012) Movement goals and feedback and feedforward control mechanisms in speech production. J Neurolinguistics 25: 382–407. https://doi.org/10.1016/j.jneuroling.2010.02.011

Bolfan-Stosic N, Simunjak B (2007) Effects of hearing loss on the voice in children. J Otolaryngol 36: 120–123. https://doi.org/10.2310/7070.2007.0009

Dehqan A, Scherer RC (2011) Objective voice analysis of boys with profound hearing loss. J Voice 25: 61–65. https://doi.org/10.1016/j.jvoice.2010.08.006

Schenk BS, Baumgatner WD, Hamzavi J-S (2003) Effect of the loss of auditory feedback on segmental parameters of vowels of postlingually deafened speakers. Auris Nasus Larynx 30: 333–339. https://doi.org/10.1016/S0385-8146(03)00093-2

Subtelny JD, Whitehead RL, Samar VJ (1992) Spectral study of deviant resonance in the speech of woman who are deaf. J Speech Lang Hear Res 35: 574–579. https://doi.org/10.1044/jshr.3503.574

Naderifar E, Ghorbani A, Moradi N, Ansari H (2019) Use of formant centralization ratio for vowel impairment detection in normal hearing and different degrees of hearing impairment. Logoped Phoniatr Vocol 44: 159–165. https://doi.org/10.1080/14015439.2018.1545867

Hilger AI, Kim SJ, Lester-Smith R, Larson CR (2019) Auditory feedback control of vocal intensity during speech and sustained-vowel production. J Acoust Soc Am 146: 3052 https://doi.org/10.1121/1.5137580

Weerathunge HR, Voon T, Tardif M, Cilento D, Stepp CE (2022) Auditory and somatosensory feedback mechanisms of laryngeal and articulatory speech motor control. Exp Brain Res 240: 2155–2173. https://doi.org/10.1007/s00221-022-06395-7

Luan Y, Wang C, Jiao Y, Tang T, Zhang J, Teng G-J (2019) Dysconnectivity of multiple resting-state networks associated with higher-order functions in sensorineural hearing loss. Front Neurosci 13: 55. https://doi.org/10.3389/fnins.2019.00055

Husain FT, Carpenter-Thompson JR, Schmidt SA (2014) The effect of mild-to-moderate hearing loss on auditory and emotion processing networks. Front Neurosci 8: 10. https://doi.org/10.3389/fnsys.2014.00010

Coelho AC, Medved DM, Brasolotto AG (2015) Hearing loss and the voice. Update On Hearing Loss 103–128. https://doi.org/10.5772/61217

Garnier M, Henrich N (2014) Speaking in noise: How does the Lombard effect improve acoustic contrasts between speech and ambient noise? Comput Speech & Language 28: 580–597. https://doi.org/10.1016/j.csl.2013.07.005

Tang P, Rattanasone NX, Yuen I, Demuth K (2017) Phonetic enhancement of Mandarin vowels and tones: Infant-directed speech and Lombard speech. J Acoust Soc Am 142: 493–503. https://doi.org/10.1121/1.4995998

Kawase S, Smith ML, Wright R (2019) Exploring the Lombard Effect in first language Japanese speakers of English. J Acoust Soc Am 146: 2843–2843. https://doi.org/10.1121/1.5136861

Ляксо ЕЕ, Григорьев АС (2013) Динамика длительности и частотных характеристик гласных на протяжении первых семи лет жизни детей. Рос физиол журн 99: 1097–1110. [Lyakso EE, Grigorev AS (2013) Dynamics of duration and frequency characteristics the vowels over the first seven years of life of children. Russ J Physiol 99: 1097–1110. (In Russ)].

Бондарко ЛВ (1998) Фонетика современного русского языка. СПб. С-Петербург универ. [Bondarko LV (1998) Phonetics of the modern russian language. SPB. S-Peterburg Univer. (In Russ)].

Nicolaidis K, Sfakianaki A (2016) Acoustic characteristics of vowels produced by Greek intelligible speakers with profound hearing impairment I: Examination of vowel space. Int J Speech-Lang Pathol 18: 378–387. https://doi.org/10.3109/17549507.2015.1101155

Mora R, Crippa B, Cervoni E, Santomauro V, Guastini L (2012) Acoustic features of voice in patients with severe hearing loss. J Otolaryngol-Head & Neck Surg 41: 8–13. https://doi.org/10.2310/7070.2011.110150

Vorperian H, Kent RD (2007) Vowel acoustic space development in children: A synthesis of acoustic and anatomic data. J Speech Lang Hear Res 50: 1510–1545. https://doi.org/10.1044/1092-4388(2007/104)

Sapir S, Ramig LO, Spielman JL, Fox C (2010) Formant centralization ratio: a proposal for a new acoustic measure of dysarthric speech. J Speech Lang Hear Res 53: 114–125. https://doi.org/10.1044/1092-4388(2009/08-0184)

Sapir S, Spielman J, Ramig L, Story BH, Fox C (2007) Effects of intensive voice treatment (the Lee Silverman Voice Treatment [LSVT]) on vowel articulation in dysarthric individuals with idiopathic Parkinson disease: acoustic and perceptual findings. J Speech Lang Hear Res 50: 899–912. https://doi.org/10.1044/1092-4388(2007/064)

Moura C, Cunha L, Vilarinho H, Cunha MJ, Freitas D, Palha M, Pueschel S, Pais-Clemente M (2008) Voice parameters in children with Down syndrome. J Voice 22: 34–42. https://doi.org/10.1016/j.jvoice.2006.08.011

Leder SB, Spitzer JB (1993) Speaking fundamental frequency, intensity, and rate of adventitiously profoundly hearing-impaired adult women. J Acoust Soc Am 93: 2146–2151. https://doi.org/10.1121/1.406677

Langereis MC, Bosman AJ, van Olphen AF, Smoorenburg GF (1998) Effect of cochlear implantation on voice fundamental frequency in post-lingually deafened adults. Audiology 37: 219–230. https://doi.org/10.3109/00206099809072976

Baraldi GS, Almeida LC, Calais LL, Borges AC, Gielow I, Cunto MR (2007) Study of the findamental frequency in elderly women with hearing loss. Rev Bras Otrrinolaringol 73: 378–383. https://doi.org/10.1016/S1808-8694(15)30082-3

Lee GS, Lin SH (2009) Changes of rhythm of vocal fundamental frequency in sensorineural hearing loss and in Parkinson’s disease. Chin J Physiol 52: 446–450. https://doi.org/10.4077/CJP.2009.AMH074

Nicolaidis K, Sfakianaki A (2016) Acoustic characteristics of vowels produced by Greek intelligible speakers with profound hearing impairment I: Examination of vowel space. Int J Speech-Lang Pathol 18: 378–387. https://doi.org/10.3109/17549507.2015.1101155

Hotchkin C, Parks S (2013) The Lombard effect and other noise-induced vocal modifications: insight from mammalian communication systems. Biol Rev 88: 809–824. https://doi.org/10.1111/brv.12026

Luo J, Hage SR, Moss CF (2018) The Lombard effect: from acoustics to neural mechanisms. Trends Neurosci 41: 938–949. https://doi.org/10.106/j.tins.2018.07.011

Kleczkowski P, Żak A, Król-Nowak A (2017) Lombard effect in Polish speech and its comparison in English speech. Arch Acoust 42: 561–569. https://doi.org/10.1515/aoa-2017-0060

Дополнительные материалы отсутствуют.

Инструменты

Российский физиологический журнал им. И.М. Сеченова